La rivoluzione del cerchio in Marina Apollonio

La parola “astrattismo”, in ambito artistico, rischia di essere una parola senza senso. E non perché, viceversa, “figurativo” abbia un senso. Anzi. È una confusione che si è imposta con le avanguardie che, avendo fede nel nuovo, consideravano le forme dell’arte che la tradizione ci ha tramandato fin quasi alla fine dell’Ottocento un peso da rimuovere a vantaggio della libertà totale. Distruggere era una sorta di negazione del principio che definisce i miti: essi servono a raccontare qualcosa che manca alla nostra coscienza storica, curano un’amnesia che riguarda l’origine di una storia (in illo tempore). Se l’astrazione lungo il Novecento è stata anche una sorta di momento iperbarico, di purificazione dalle scorie del passato, d’altra parte la tabula rasa introduceva dalla finestra ciò che era stato messo fuori dalla porta. La teoria delle catastrofi, sul piano storico-culturale, non è altro che questo: distruggere per continuare, Aufhebung, una situazione che abbiamo ereditato concettualmente da Hegel, che definisce così l’essenza della dialettica, lo stare insieme di significati contrapposti, ma anche da Nietzsche, che in Zarathustra lo vede come il passaggio necessario: ovvero, prima distruggere per poi ricostruire. Questo, alla fine, è uno dei principi cardine della modernità otto-novecentesca. E l’astrattismo rappresenta quel nuovo inizio (la catastrofe, appunto, rispetto alla tradizione dell’arte). Un’origine che non ci viene tramandata dalla storia, ma da un atto di fondazione, il nuovo appunto, le cui regole, come nelle avanguardie, vengono poste dal soggetto che celebra questo ricominciamento come un gesto che supera ogni precedente lascito. L’astrattismo, in arte, ne diventava l’ideologia, riflessa in una concettualità che facendo appello alla scienza, alla matematica, alla lirica autonomia da ogni rappresentazione di un significato, consente la totale espressione dell’immaginazione umana in un ambito di pura immanenza, senza più cercare la giustificazione in uno spazio oltre il visibile, nella trascendenza. Lo spirituale nell’arte è questa possibilità di trovare l’oltre nel tempo, vale a dire nella vita reale.

Superata tutto sommato in tempi relativamente brevi, un decennio circa, la diatriba fra realisti e astrattisti che si era palesata già durante il Ventennio senza tuttavia raggiungere i livelli conflittuali del Dopoguerra, dove le ideologie gettavano benzina sul fuoco, tutte le premesse che fornivano una identità alle due fazioni, e ai vari sottogruppi, risultarono insostenibili alla luce del fatto, evidente quanto lapalissiano, che la stessa categoria di informe, cara all’esistenzialismo del non-essere, non tende appunto alla non forma, bensì a una forma dell’informe – querelle che, da entrambe le parti, logorò assai presto gli stessi competitori, anche perché il rischio per tutti era la politicizzazione dell’arte condannata, come disse Vittorini a Togliatti, a suonare il piffero della rivoluzione (un tema peraltro affrontato da Benjamin nel saggio sulla Riproducibilità tecnica dell’arte dove evidenziava la transizione dal valore religioso al valore politico dell’opera d’arte e individuava una relazione speculare nel rapporto fra arte e totalitarismi). Ben presto gli artisti si resero conto di non volere essere espressione di un pensiero politico, poiché il loro unico fine era l’arte e la sua libera espressione. Nessuno può pensare che nell’astrazione lirica, nell’informe di Wols non vi sia forma, essa anzi compie l’eroica discesa nel non-essere, quasi un descensus ad inferos ovvero la catabasi nel limbo dove l’arte perde la sua prerogativa di generare qualcosa che lotta contro la morte che tutto sottomette alla distruzione. Allo stesso modo, non si potranno negare quei valori arcaici, archetipici che rendono le forme ovali degli Otages di Fautrier un esempio di struttura profonda che dalla mineralizzazione dell’organico lascia emergere “qualcosa di umano”. In Wols la lucida disperazione (esistenzialista) della distruzione demolisce ogni pretesa di antropomorfismo dell’arte (non a caso, illustrò varie opere di Sartre); mentre in Fautrier la disperazione diventa speranza archeologicamente fondata. E, per dare un ultimo esempio, nemmeno la pittura di Pollock nega la forma, anzi il dripping stesso ne è il principio secondo cui la Gestalt si traduce in gesto pittorico. E potrei continuare con un altro artista assoluto del Novecento, Rothko, la cui spaziale, architettonica sovrapposizione di colori offre il distillato più puro e al tempo stesso più reale della forma astratta che diventa abitabile attraverso l’intuizione mistica. Rothko è, in effetti, il pittore che respinge perentoriamente e magicamente la perdita dell’aura profetizzata da Benjamin: più di ogni altra, infatti, la sua pittura si allontana dalla riproducibilità tecnica. E riafferma l’unicità dell’arte.

Sotto quale idea di astrazione si colloca, dunque, l’opera di Marina Apollonio, di cui la Collezione Guggenheim di Venezia presenta fino al 3 marzo una importante antologica? Figlia di Umbro Apollonio, importante critico del dopoguerra che diresse l’Archivio storico della Biennale di Venezia, Marina appartiene infatti al tempo che segue il ripensamento estetico di metà degli anni Cinquanta – che segnò anche la fine dichiarata del neorealismo da parte di Rossellini nel 1954 – dove, superate (più per stanchezza mentale che per conclamata vittoria) le inutili polemiche fra realisti e astrattisti, si affermò tra i Sessanta e i Settanta una ricerca dei fondamenti “scientifici” dell’arte, nelle dimensioni ottiche e percettive che aprono la mente alle forme senza tempo e senza un significato rappresentativo. È una metafisica immanente, per paradosso, che si appoggia alle strutture profonde della ricerca gestaltica, agli archetipi che agiscono, avrebbe detto Warburg, come tracce mnestiche, memorie sedimentate nell’evoluzione umana, e sulle loro stratificazioni che si rivelano più complesse man mano che la ricerca sulle forme e sulle interazioni attraverso la luce e il colore diventa una sorta di descensus in profundo.

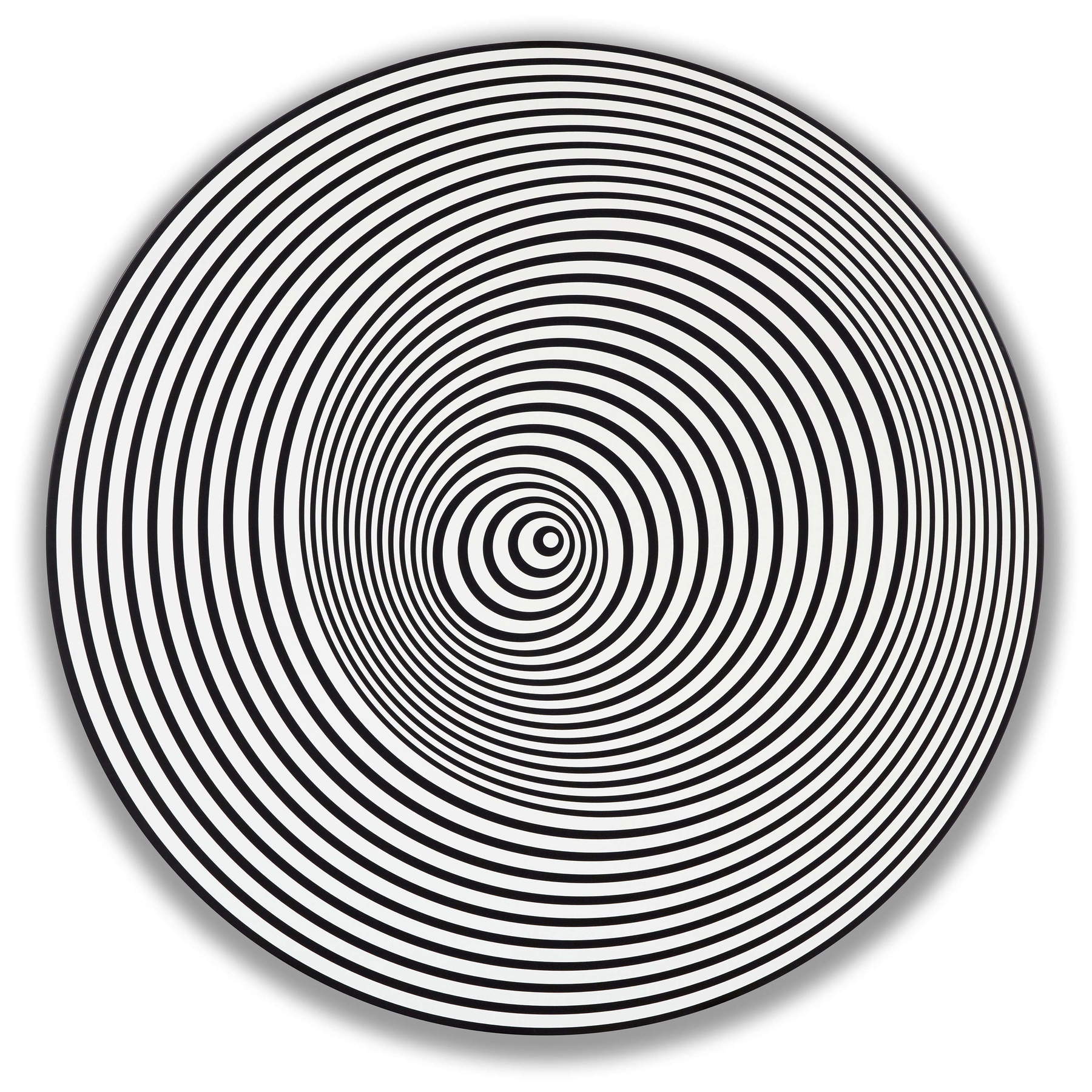

Prima di entrare nello specifico dell’opera di Apollonio si deve osservare che il suo astrattismo non ha un legame diretto con l’astrattismo lirico teorizzato da Carlo Belli col “manifesto” Kn che alimentò la ricerca di artisti come Soldati, Veronesi, Reggiani, Radice, Rho e altri. Rispetto a questo astrattismo lirico Marina Apollonio guarda altrove, per esempio al Marcel Duchamp del cortometraggio Anémic cinéma del 1926, o ai Rotoreliefs del 1935, che roteando creano spazi ipnotici, lavori che Duchamp definì “divertissements visuels”. Come nota anche la curatrice della mostra, Marianna Gelussi, l’atteggiamento di Marina Apollonio, ancora oggi all’età di 84 anni, è gioviale e giocoso, lo sguardo ironico e gentile la rappresenta. Un modo di essere che appartiene agli spiriti il cui lavoro – fatto di pensiero, immaginazione e numeri – rende possibile uno spazio libero da quello che potremmo definire l’attrito del tempo, che agisce su di noi come abrasione tragica.

Già sant’Agostino aveva spiegato che il tempo è una chimera inafferrabile. Ed è abbastanza divertente che nelle Confessioni cominci a parlare del tempo partendo dalla domanda: che cosa faceva Dio prima di dedicarsi alla creazione? Ma Dio non è forse al di la d’ogni misura e quindi anche di tempo? Agostino sa che la chimera ha tre volti: un passato che ormai non è più, un futuro che non è ancora e un presente che scorre via verso il passato. Eppure, se ne parliamo, vuol dire che in qualche modo quegli intervalli esistono: “Noi percepiamo gli intervalli del tempo, li confrontiamo tra loro, definiamo questi più lunghi, quelli più brevi” e la misurazione del tempo ne fa “una nostra percezione”. Così che presente, passato e futuro sono nella nostra psiche, ma non sono in se stessi. Agostino anticipa di quindici secoli il grande filosofo francese della coscienza, Henri Bergson, che nella discontinuità rispetto al fluire perenne delle cose cercava di definire il tempo dell’esistenza. La prova sia della non linearità sia della non progressività dello sviluppo storico, poiché lo slancio vitale che si manifesta nella libertà, l’élan vital modifica il continuum temporale del tempo cronologico, come un conato esistenziale che intervalla la forma fluens.

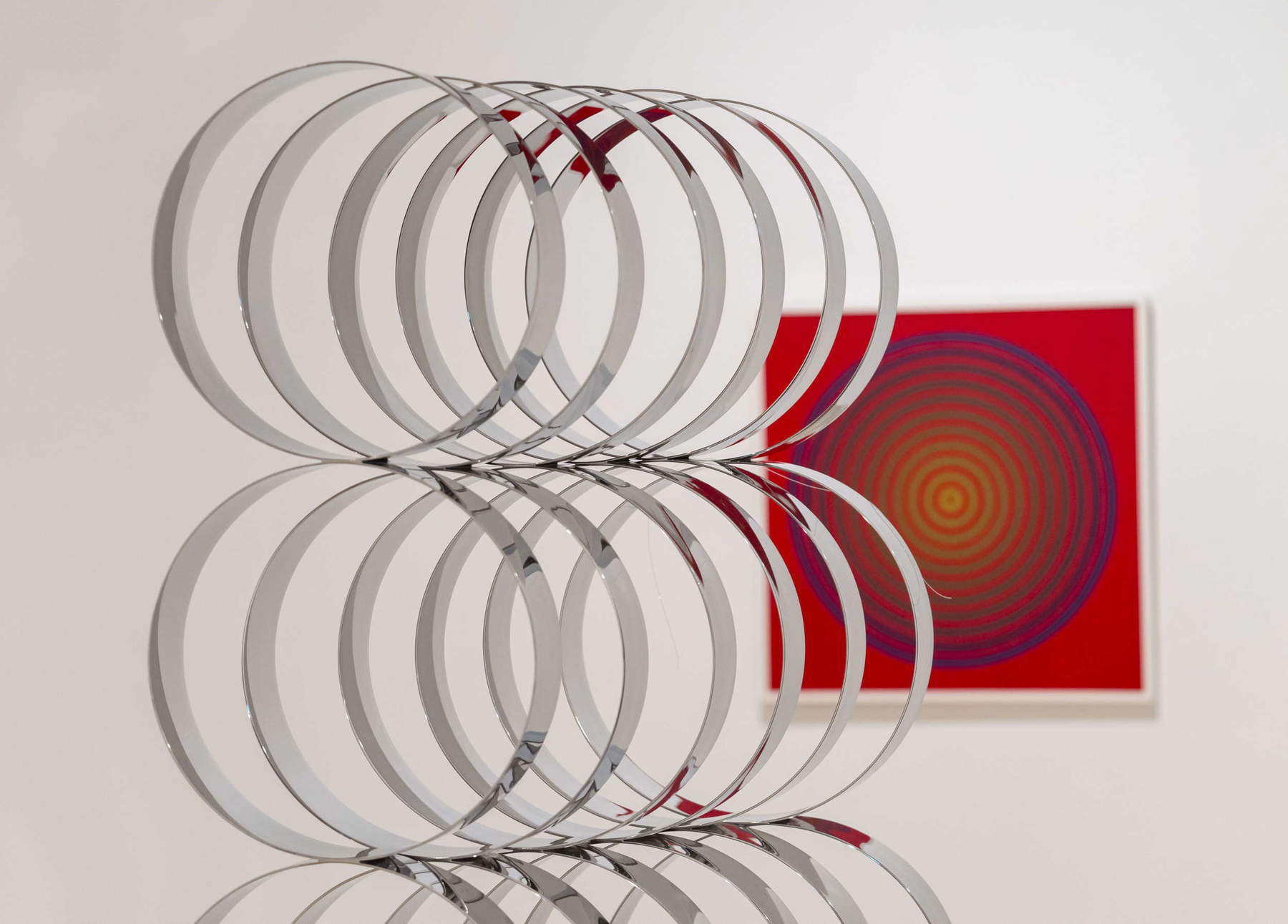

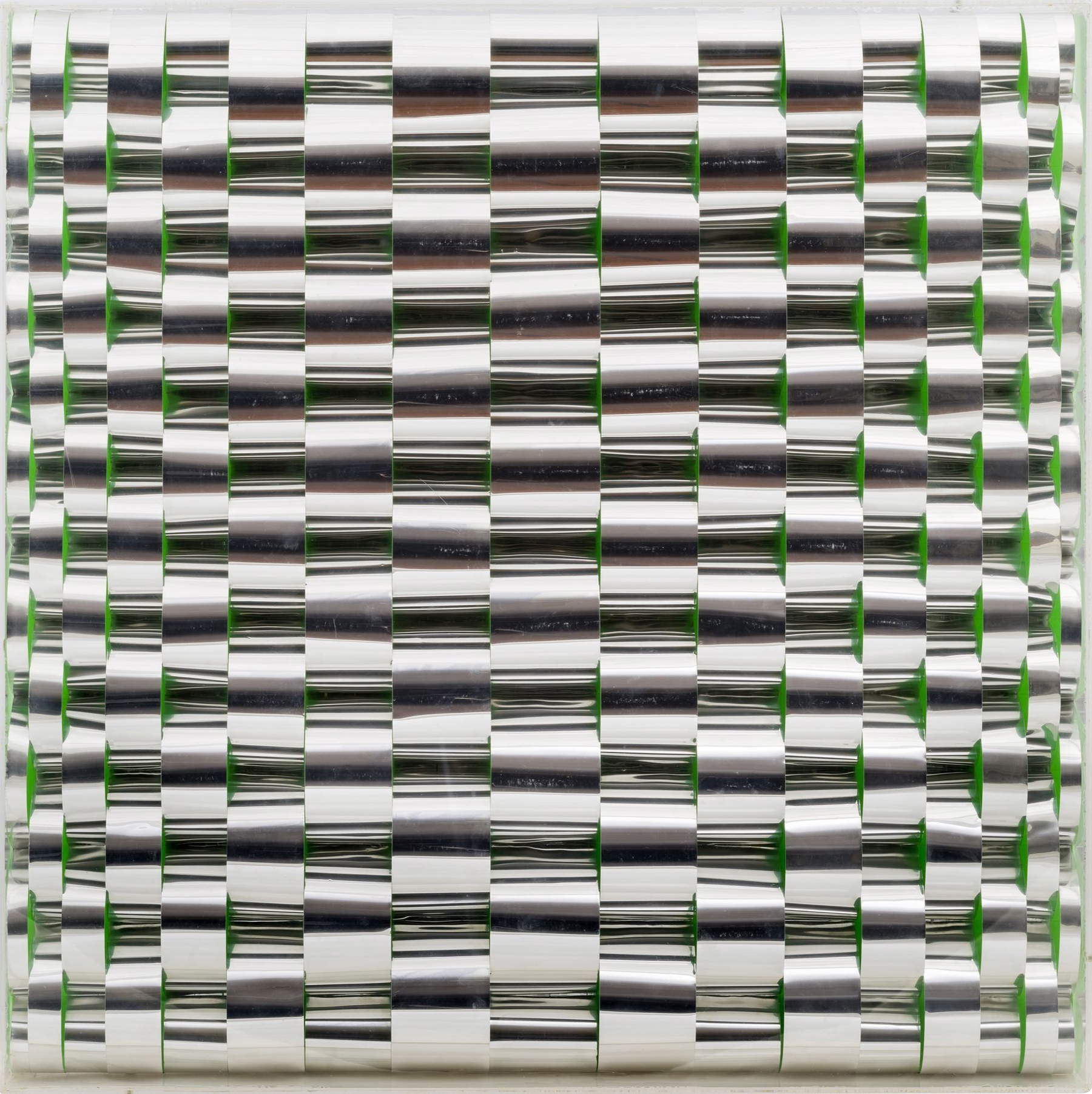

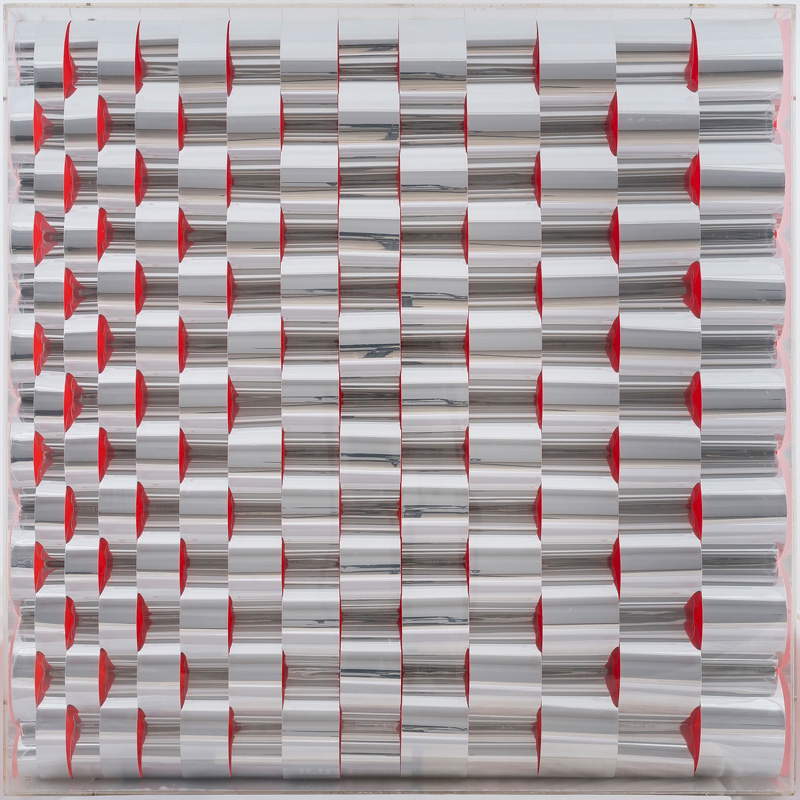

La mostra della Collezione Guggenheim, già nel titolo Oltre il cerchio, ci dice che non siamo in presenza di una forma chiusa. Caso mai ci troviamo davanti a una “immanenza” aristotelica e a una concettualità in certo senso cartesiana, poiché per Apollonio il cerchio è il condensato dell’opera che si apre verso lo spettatore, come la Méthode è per il pensatore francese già filosofia. Apollonio è fra le poche artiste presenti nella Collezione Guggenhein ancora viventi, e continua a produrre opere a Padova dove abita. L’incontro con Peggy Guggenheim avvenne nel 1968 e la collezionista americana le commissionò l’opera Rilievo n. 505 costituita con strisce di alluminio intrecciate che generano su un fondo dipinto una superficie dinamica e ondulata che cattura la luce.

Sebbene l’artista continui a sperimentare ancora oggi (sono in mostra anche alcune opere recenti) la stagione dove il suo lavoro esprime una innovazione poetica sono gli anni Sessanta e Settanta; un’epoca, come sottolinea Cecilia Alemani in una intervista con Apollonio, dove le donne che volevano essere artiste subivano il pregiudizio maschilista. La mostra, dunque, salda un debito aggiungendo una tessera finora poco studiata alla storia dell’arte italiana e internazionale del secondo Novecento.

Arte programmata come intuizione a livello ottico e verifica sulla base di un sistema matematico. Si diceva prima della Gestalt. Si trattava di azzerare “il divario tra immagine ed esistenza”, vincere ciò che l’informale rappresenta, per rendere visibile il continuo divenire del reale. Che sia un modo, angoscioso, di opporsi al presente; il momento tragico del vivere che può in ogni istante finire, una reazione cosciente al ciclico e cieco rivolgimento che domina la natura? Una fuga, insomma, dal nietzscheano eterno ritorno dell’identico, che è poi una declinazione del regno delle madri che Goethe pone alla fine della galleria del Faust.

La storia artistica di Apollonio inizia quando nel 1964 vince il premio Chiodo d’oro a Palermo con Rilievo sbarra 04, oggi perduto. Fin dall’anno prima, il cerchio è già la sua forma prediletta. Però non credo che si possa fare il paragone tra la linea retta di Mondrian con la linea curva di Apollonio, come si dice in catalogo. Perché l’imprinting che segna l’approdo alle forme astratte di entrambi è molto diverso, e tutto sommato i reticoli colorati di Mondrian celano sempre al di sotto dell’apparenza astratta una realtà “di natura” trasfigurata nelle sue strutture e in tal modo ricreata o se si vuole redenta nella bellezza di una forma che va oltre ogni immanenza grazie alle linee pure e ai colori fondamentali.

Sul colore presente nei lavori di Apollonio vengono chiamati in causa maestri dell’astrazione dove il colore è l’elemento fondante ovvero ontologico della forma: Josef Albers e Victor Vasarely, mentre per l’ambito plastico-scultoreo Naum Gabo e Anton Pevsner. Per il dinamismo e le forme in bianco e nero, un altro nome che sembra aver contato, oltre a Duchamp, è quello di Moholy-Nagy (e della moglie Lucia, di origini praghesi, la cui fotografia ebbe un peso sull’esperienza del Bauhaus, anche se è poco valorizzata nei libri di storia).

Il cerchio, secondo Kandinskij, è la forma più umile ma decisiva. E Marina Apollonio gira da sempre armata di compasso. Che diventa la sua forma mentis, appunto come la Methode lo è per Cartesio quando pensa. Il cerchio, eterno ritorno sì, ma sempre diverso, si fa notare in catalogo. Sorta di intervallo tra forma strutturale e dimensione poetica dove il colore fa lievitare l’immaginazione mentre la rotazione genera l’illusione che porta lo spettatore a una ipnosi nello spazio.

Il primo a sentire la crisi dell’Arte programmata fu Germano Celant, che aveva incontrato Apollonio e quel mondo dell’arte molto presto, e già nel 1968 se ne distaccò lanciando la nuova idea meravigliosa: Arte Povera. Il giovane critico sosteneva che l’idea si forgia in contrapposizione all’arte “complessa” del “microcosmo astratto (op)”, pop e minimal, che con “atteggiamento ricco” opera all’interno del “sistema”, “si lega alla storia, o meglio al programma, ed esce dal presente” (Celant voleva forse rispondere così a Salvezza e caduta dell’arte moderna di Argan che nel 1964 denunciò, come critica alla nascente società dei consumi, l’incapacità dell’arte contemporanea di generare una reale trasformazione. Venne meno l’utopia dell’alleanza fra cultura e forze della produzione nella società industriale (crisi del design). La “morte dell’arte” considerata da Argan come sviluppo di una nuova architettura del sistema, è la conseguenza del perdurare della mentalità capitalista che nega, nei fatti, la possibilità di un progresso che sia liberazione delle classi subalterne e realizzazione dell’uguaglianza sociale (sarà per questo che la sinistra dagli anni Ottanta a oggi è stata una forza “conservatrice” più che artefice del cambiamento?).

L’Arte programmata non dava l’impressione di essere parte di quella facilitazione del consumo che serve al mercato. È, in un certo senso, un ossimoro: ludica e difficile, ipnotica e scientifica. Una forma immanente di aspirazione all’assoluto. E Apollonio conferma: “L’Arte programmata… non è il solo geometrico e l’oggettino ben eseguito. L’intuizione è libera, totalmente libera e programmazione è un fatto conseguente di operazione secondo dei principi di economia e funzionalità. Il non geometrico e l’assurdo è valido se è programmazione”. Ovvero la perfezione per la perfezione insterilisce l’arte (come l’art pour l’art, la rende pleonastica e vuota).

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).