Quelli di Henri Cartier-Bresson in Italia sono viaggi, soprattutto al Sud, raccontati in “reportage” fotografici che hanno un vago sapore etnografico. Il tono con cui il fotografo francese si avvicina ai nostri mondi ricorda un po’ i viaggi al Sud di Ernesto De Martino accompagnati dalle foto di Arturo Zavattini, Ando Gilardi e altri; incursioni scientifiche da cui emergevano forme arcaiche di cultura locale e materiale, antropologia per immagini se così vogliamo dire, che documentava e studiava le permanenze di riti usi e costumi lungo i secoli e proprio per questo era prova di un modo di essere e di pensarsi nell’umiltà di una condizione sociale dove le parti, in fondo, erano ridotte a poche: i potenti, i notabili e il clero, e il popolo che perpetuava un sapere legato all’universo contadino, l’ancestrale memoria, il genius loci nel quale avevano una parte di rilievo i rituali, le donne.

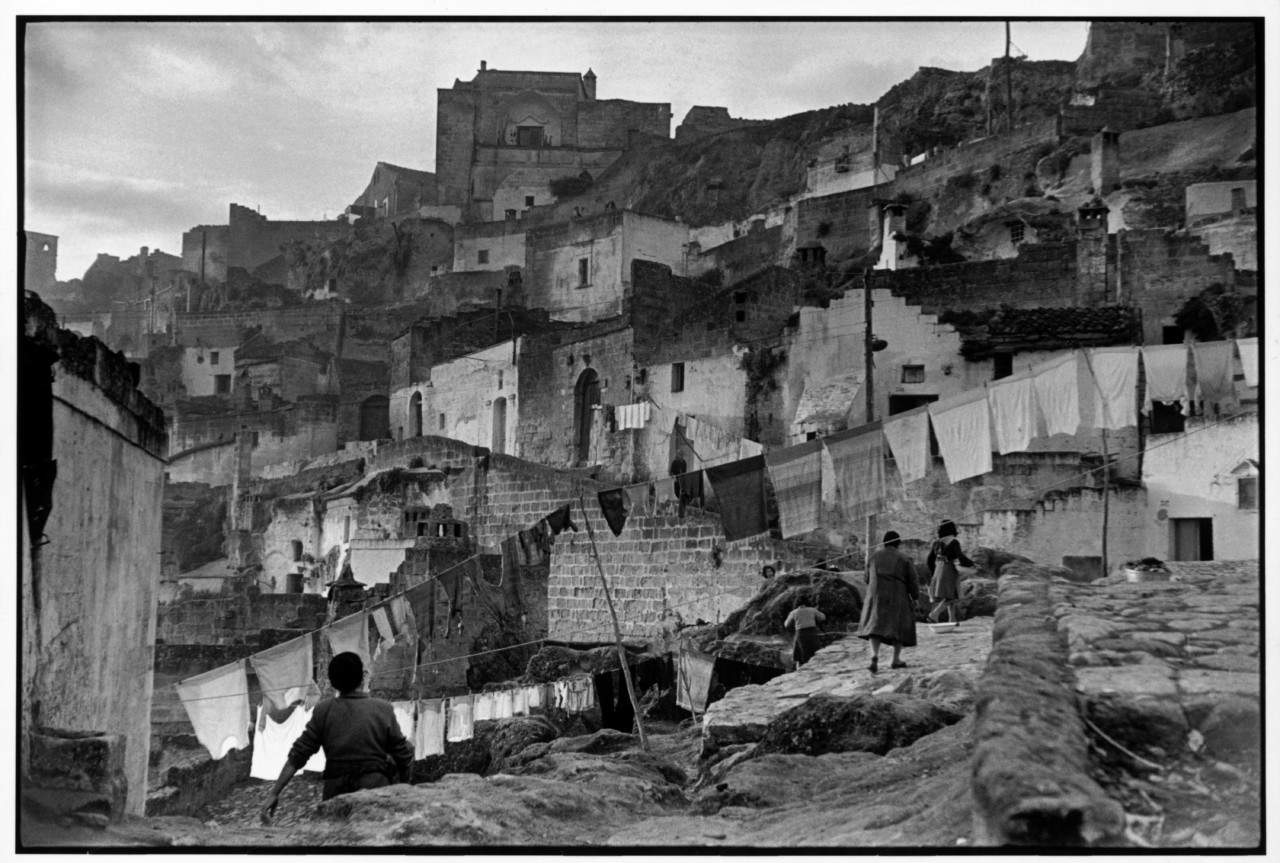

Il Sud è il corpo immobile dell’Italia, che resta uguale a se stesso nei secoli, e convinse nel 1964 Pasolini a girare Il Vangelo secondo Matteo fra i Sassi di Matera, la cui “scenografia” intonsa di arcaica ruvidità riesce persino a diventare un’immagine universale che presta le proprie pietre a una immagine particolare, quella di Palestina. La stessa Matera oggi restaurata esternamente, che ancora si mostra come un accrocchio verticale di grotte (simbolo della cultura contadina materana e del suo singolare stile di vita, e oggi meraviglia di fronte a un’architettura pensata soltanto per far soldi), come una montagna abitata nelle sue viscere, che evoca atmosfere magiche, adesso accoglie resort e alberghi di lusso illuminati da luci riflesse come un ampio e prolungato bordopiscina con le rocce un tempo aspre ora diventate confortevoli come caverne di lusso.

Anche Cartier-Bresson visita Matera due volte, l’ultima nel 1973. Le grotte-cantina erano all’epoca ancora un segno di quella realtà lucana fatta di credenze magiche e religiose e di un folklore che contrapponeva le donne anziane vestite tutte di scuro al modo aggiornato di vestirsi dei giovani con calzoni svasati e camicie a maniche corte. In realtà, quel che la mostra di Palazzo Roverella a Rovigo, curata da Clément Chéroux e Walter Guadagnini (catalogo Dario Cimorelli), ci consente di vedere finalmente sotto un solo e unitario percorso fotografico è il cambiamento dell’Italia e, parallelamente, la resistenza, vita abbarbicata al proprio essere più consistente, del Sud che trova nella Basilicata il teatro di un particolare sapere antropologico. Come scrive Carmela Biscaglia nel catalogo, la larga notorietà raggiunta nel Dopoguerra da Carlo Levi col romanzo Cristo si è fermato a Eboli attirava scrittori, giornalisti e anche studiosi americani che intendevano condurre ricerche sociologiche e antropologico-culturali secondo il modello degli “studi di comunità”. Non c’è bisogno di sottolineare che queste prassi inauguravano un capitolo che nei decenni successivi si allargherà fino ai Cultural Studies, che sono stati, come molte cose americane, un modo nuovo di pensare ma anche un modello condizionante per chi non ne condivideva lo schematismo sociologico e ideologico. In particolare, Friedrich G. Friedmann svolse alcune missioni di studio e “gettò le basi dello studio in chiave antropologica della Weltanschauung dei contadini lucani, di cui evidenziò la dignità di una miseria nobile e civile”. Il sociologo ricevette da Adriano Olivetti l’incarico di coordinare uno staff per lo studio della città e dell’agro di Matera. Erano appunto gli anni in cui anche De Martino portava nella metodologia etnografica l’uso funzionale della fotografia, come quella di Arturo Zavattini: “un momento fondante dell’etnografia in Italia”. Attorno a una serie di iniziative di studio si compose all’epoca uno dei più importanti dibattiti del Dopoguerra europeo coinvolgendo intellettuali, architetti, sociologi, fotografi e artisti che ci hanno lasciato un deposito di sapere fino ad allora poco considerato, con singolari e generose testimonianze come quella che legò Carlo Levi al sindaco-poeta Rocco Scotellaro nella narrazione di questo patrimonio; ovvero le escursioni dei fotografi che si recavano in Lucania per documentare quel momento di scoperta, come Fosco Maraini, ricordato da Biscaglia.

Trovandomi a Matera nell’estate del 2014 quando si preparavano già le iniziative per candidare la città a Capitale europea della cultura, come poi diventerà nel 2019, guadagnai in quel rapido viaggio almeno due certezze: la modernizzazione di Matera e dei Sassi era una forma edulcorata e turistica di ciò che per secoli quelle grotte erano state, con tutto il loro portato di umiltà dignitosa del lavoro contadino e di tragico e progressivo confinamento di questa storica esperienza negli schemi dell’economia e del potere (se poi si considera che la Basilicata pare avesse all’epoca il più alto indice di natalità, non va assolto quel sistema che nel tempo ha svuotato la memoria storica di una cultura antichissima: gli “incorrotti valori primordiali”, come giustamente scrive Biscaglia); il secondo grado di certezza, che era anche una prima risposta cercata nel mio viaggio, fu la conferma del legame di Pasolini con Matera fin dagli anni Cinquanta, che lo portò un decennio dopo a scegliere i Sassi come scenario per il Vangelo (e dopo essersi recato anche in Palestina), poiché, più che la fedeltà ambientale a un luogo, Pasolini inseguiva quel “senza tempo” che doveva dare al suo Cristo una drammaturgia arcaica che le sopravvivenze materane possedevano e restituivano a chi le sapesse per così rire “interpretare” . Pasolini venne anche fotografato da Cartier-Bresson sullo sfondo della periferia romana, in mezzo ai ragazzini, mentre li guarda giocare come se volesse prendere parte con loro. Il Vangelo è il frutto più alto di un lavoro identificativo compiuto da Pasolini a partire dal Dopoguerra, quando, pur con un atteggiamento molto diverso da chi era investito del compito di fare della fotografia un’ancella dell’etnografia, anche Cartier-Bresson contribuì a creare quell’atmosfera che indirizzò il nostro scrittore-cineasta su Matera.

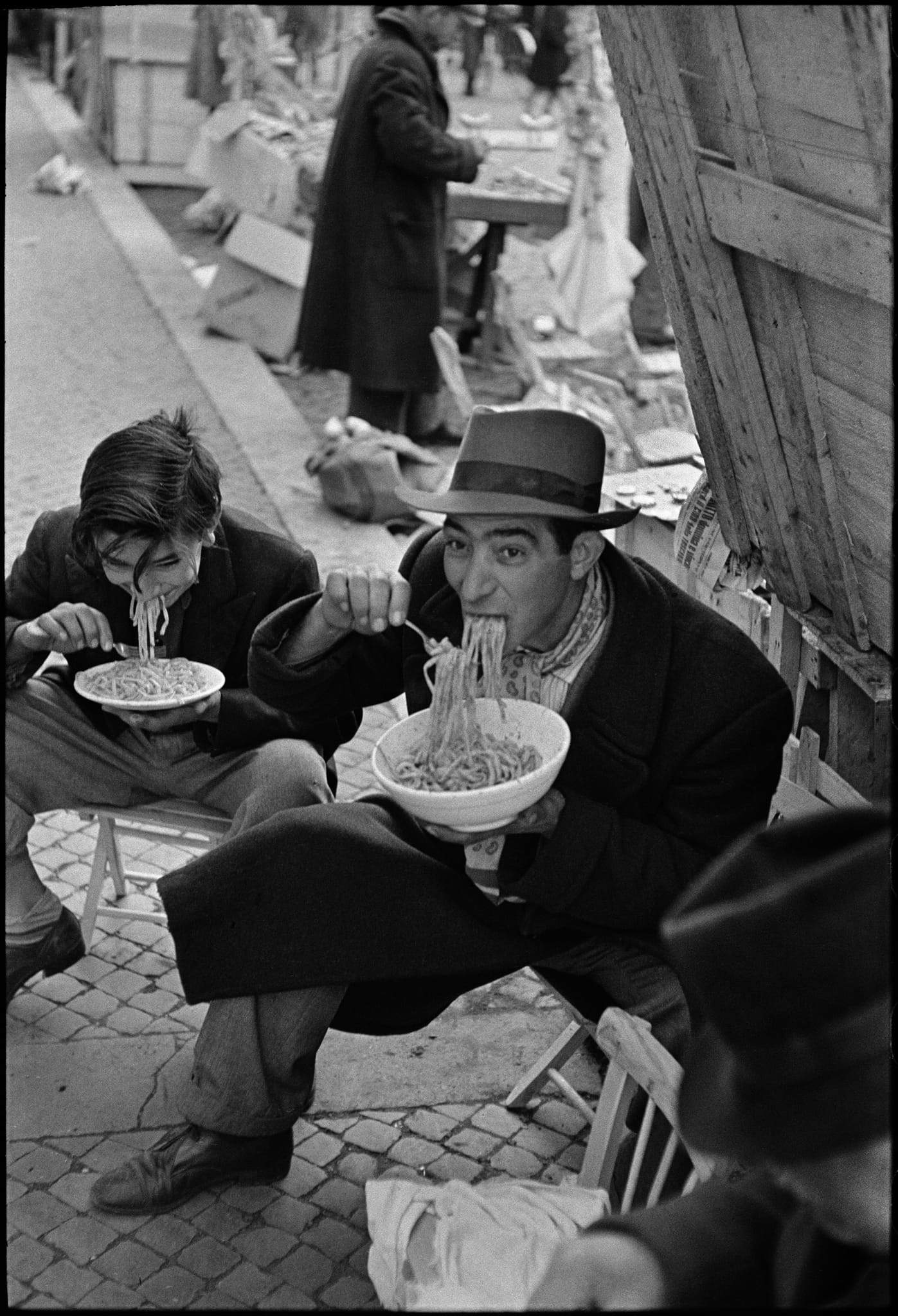

Il fotografo francese non fu mai uno strumento della sociologia, per quanto attivo nel fotoreportage giornalistico dove la sua mano e il suo occhio fermavano immagini di luminosa forza espressiva; ma la sua ripetuta presenza in Italia con ritmi pluriannuali ci lascia anche un ritratto collettivo del nostro Paese e del suo popolo, seguendone le trasformazioni dagli anni Trenta al Dopoguerra che prepara il boom economico degli anni Sessanta; e da qui, fino all’ultima tappa, anni Settanta, dove il Paese non è più quel mondo che abbracciò una prima modernizzazione grazie agli aiuti forniti dal Piano Marshall che poi ci ha legato, fino a oggi, all’America (e con questo “diritto” Friedmann e gli altri sociologi statunitensi vennero a fare le loro ricerche nel Meridione negli anni Cinquanta). È fra il 1971 e il 1973, l’anno della crisi petrolifera e dell’austerity, che Cartier-Bresson percorre ancora l’Italia. Sta quasi per abbandonare la sua Leica per tornare alla pittura e al disegno, ma riesce a darci immagini del Sud che parlano di una nazione ormai rivolta al progresso, soprattutto negli abiti e nel sistema industriale. Ed è ancora al Sud che ritrova un po’ di quello spirito terragno che ha resistito più a lungo dopo l’avvento dell’industria che strappava braccia da lavoro alle campagne. La Veduta di Posillipo coi due innamorati che da una terrazza osservano l’area merci desolata; la fabbrica dell’Alfa Romeo a Pomigliano d’Arco; una ragazza con la minigonna e un casco di capelli ricci che fa pubblicità alla benzina tenendo simbolicamente alzata la pompa del distributore; una scritta sul muro di un palazzo a Napoli che grida “Fascismo è libertà” (il che potrebbe anche suggerire ciò che molti storici pensano, ovvero che il passaggio dal Ventennio alla democrazia ha lasciato molti conti aperti ancora da chiudere); su un altro muro, questa volta di una fabbrica palermitana, una scritta clandestina chiede acqua per le case, le campagne e le industrie, e poi l’immagine di due bambini che giocano per strada facendo correre una ruota di bicicletta su un marciapiede e sullo sfondo il traffico delle auto con un carro funebre: un contrasto che rivela una volta di più l’intuizione e la rapidità di esecuzione di Cartier-Bresson anche nel cogliere quello che lui chiamava l’“istante decisivo”. La mostra si chiude quindi con i Sassi e alcune immagini del Materano nel 1973.

L’insieme compone un quadro davvero importante per leggere, sia pure parzialmente e secondo le preferenze di Cartier-Bresson che non sono sociologiche ma quasi mai soltanto estetiche, in quanto sono soprattutto “schizzi” di umanità degli italiani con la cronologia dei suoi viaggi. Se non fosse che Henri era un “quasi italiano” essendo stato concepito dai genitori durante la luna di miele a Palerm (dirà: “il momento del concepimento è più importante di quello della nascita”), potremmo considerare questo mosaico della sua fotografia una collazione di momenti storici che seguono come un sismografo le trasformazioni della nostra gente di fronte alle offerte insidiose del progresso. Nel 1932, da eccentrico giovane di ottima famiglia, si autoritrae in Italia steso su un muricciolo mentre in lontananza una donna si allontana, e di Henri vediamo soltanto la gamba destra e il piede nudo. A Salerno, Siena, Livorno, Firenze le ombre e i segni astratti dominano il suo primo Grand Tour, come in un quadro metafisico e surreale che forse rivela simpatie per certa pittura italiana (ma anche francese: Derain, per esempio) in quegli anni di realismo magico. Del resto, Henri prima di fare fotografia dipingeva e disegnava, e nel 1928 alcuni dipinti di figure hanno quello stesso tipo di approccio metafisico e surreale che segna una parte della pittura europea dopo il rappel à l’ordre di Cocteau.

Non entrerò nelle questioni della ritrattistica, anche di scrittori e artisti, perché meriterebbero altrettante riflessioni. Concluderò invece ricordando il “portfolio” su Roma del 1951 e del 1952 con la Caccia alla volpe, le curiosissime immagini del Befana festival con il vigile al centro della sua piazzola mentre dirige il traffico circondato da scatole e cose date in dono, i ragazzini che giocano per strada a fare i pistoleri (una foto perfetta dell’istante cercato da Henri), i carabinieri e il clero romano, la vetrina del parrucchiere, i cortili e i panni stesi, i bambini sparpagliati lungo una scala che giocano tra di loro; e poi il primo viaggio a Matera nel 1951, fino a Scanno e l’Aquila (sono queste alcune delle foto più poetiche e perfette sotto il profilo estetico, di paesaggio ma anche con i gruppi di donne e di uomini tutti in nero); Bologna nel 1953, e Siena, Genova, Firenze, Sanremo, Venezia (una città che, a quanto pare, lo infastidiva); il Vaticano con la proclamazione di papa Giovanni, e ancora Roma nel 1958 e oltre dove si sente già emergere quel popolino di notevole cinismo che ha trovato fama internazionale anche grazie al cinema; e poi Napoli nel 1960, e Pozzuoli a seguire, e la Sardegna nel 1962. Così si chiude il cerchio con quanto già detto sugli anni Settanta, dove Cartier-Bresson, quasi in omaggio al proprio concepimento, si reca fino a Palermo dove fotograferà anche Leonardo Sciascia.

Pochi possono dire di aver saputo mantenere quell’equilibrio tra forma e rappresentazione che testimonia Cartier-Bresson nella fotografia. Forse la sua iniziale passione per la pittura e il disegno lo hanno educato a cogliere rapidamente spazi, articolazioni, individuazioni, che sono alcuni dei suoi talenti fotografici. Scrisse che “la macchina fotografica è un album di schizzi, uno strumento d’intuizione e spontaneità, la padrona dell’istante che – in termini visivi – chiede e decide simultaneamente”. Ci vuole genio e umiltà per stare dentro questa definizione. Un celebre libro suo, che in inglese s’intitolava The Decisive Moment e in francese Image à la sauvette, rispecchia una idea di fotografia che deve cogliere l’istante meno inaspettato e darci una narrazione delle cose e dell’uomo. Come scrisse Lamberto Vitali nel 1983, “nessuno prima di lui aveva saputo cogliere l’attimo che sfugge, legando nel medesimo tempo l’esperienza del fotografo a quella del pittore”. O forse sì: Edgar Degas, per il quale carpe diem non significava altro che trattenere nella forma il precipitato della vita e delle cose, ribaltando la condizione di Cartier-Bresson: in un dipinto, ritrovato nei depositi dell’Ermitage nel 1995, Place de la Concorde, dove, come spiegò parecchi anni fa Kirk Varnedoe, il pittore riuscì a rendere una costruzione prospettica multicentrica anticipando certi sguardi della fotografia di mezzo secolo dopo. Chissà se Cartier-Bresson riuscì mai a vederlo dal vero, si sarebbe sicuramente specchiato in quella paradossale geometria.

L'autore di questo articolo: Maurizio Cecchetti

Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.