di

Federico Giannini

(Instagram: @federicogiannini1), scritto il 23/11/2017

Categorie: Recensioni mostre / Argomenti: La Spezia - Arte contemporanea

Recensione della mostra 'Alfabeto segnico. Barnils, Capogrossi, Perilli, Pijuan', al CAMeC La Spezia dal 4 novembre 2017 al 7 gennaio 2018.

Nel 1961 Feltrinelli dava alle stampe uno dei testi più noti di Gillo Dorfles, il fondamentale Ultime tendenze nell’arte di oggi: il primo capitolo del saggio, che intendeva offrire al lettore un compendio dell’arte contemporanea dal dopoguerra in avanti, era interamente dedicato a quella che Gillo Dorfles chiamava "pittura del segno“. ”È un dato di fatto“, scriveva il grande critico, ”che a partire dall’immediato dopoguerra, in diversi paesi e centri artistici, a Parigi come a Tokio, a New York come a Roma, si è venuto evidenziando un genere di pittura basato soprattutto sulla velocità dell’esecuzione e sull’impiego prevalente di elementi graficamente differenziati piuttosto che sulla stesura di ampie superfici colorate". Gli artisti del segno erano considerati i più immediati eredi dei surrealisti: gli elementi grafici che cominciavano a popolare le loro opere potevano esser letti come spontanea manifestazione di quell’automatismo psichico puro che Breton riteneva mezzo più immediato per esprimere il funzionamento del pensiero. E vano sarebbe trovare un qualche rimando alla realtà, un legame a una figurazione nota, un aggancio al concreto e al tangibile nelle opere dei pittori del segno. Il segno, benché declinato nei modi più svariati, secondo sensibilità diverse e spesso con finalità e ispirazioni opposte, è comunque quasi sempre impulso, è poesia, è molto più vicino all’istinto che alla razionalità. I segni, continuava Gillo Dorfles, sono “del tutto astratti, del tutto sprovvisti d’un ’significato’ concettuale (almeno evidente) e anche del tutto avulsi da ogni riferimento a figurazioni preesistenti, sia di carattere naturalistico che di carattere simbolico”.

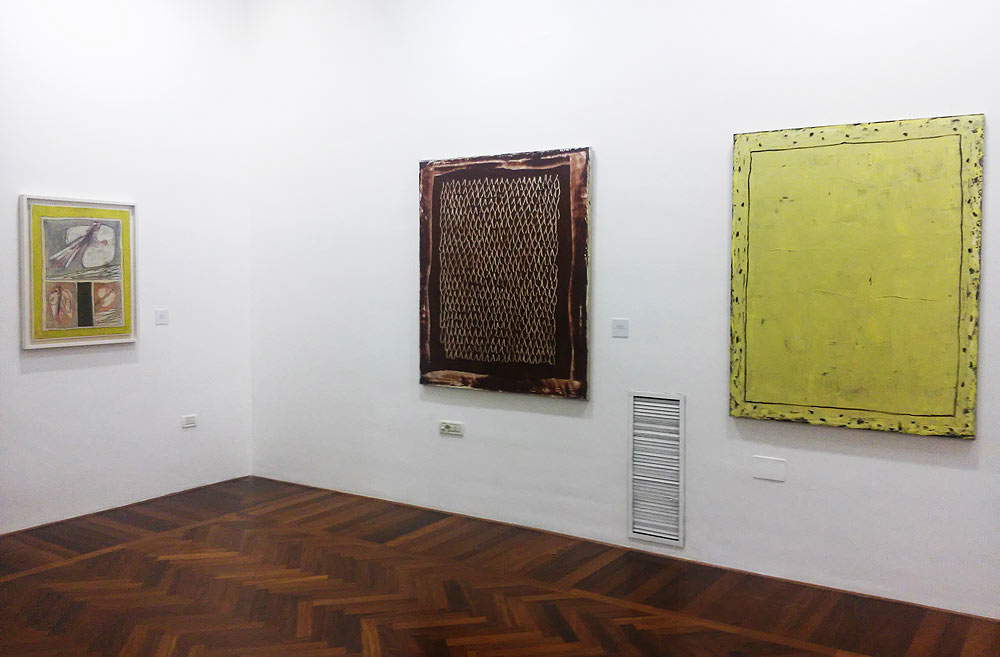

È però possibile tracciare delle basi comuni, ed è quanto cerca di fare la mostra Alfabeto segnico che porta al CAMeC di Spezia, dopo la tappa inaugurale della Fondazione Stelline di Milano, le esperienze di quattro artisti di diverse generazioni, ovvero Giuseppe Capogrossi (Roma, 1900 - 1972), Achille Perilli (Roma, 1927), Joan Hernández Pijuan (Barcellona, 1931 - 2005) e Sergi Barnils (Bata, 1954), per delineare una storia della pittura del segno che dal 1950 arriva sino ai giorni nostri e che dimostra quanto sia ancora attuale (casomai non bastassero gli esempî di diversi giovani artisti che, negli anni Duemiladieci, hanno tutt’altro che abbandonato il linguaggio del segno), specie nel contesto d’una società che, ricorda nel saggio introduttivo il curatore Alberto Fiz, fa largo impiego d’una comunicazione basata su segni in grado di veicolare concetti universali. L’utente che scrive sui social utilizza emoticon e sticker per trasmettere emozioni, stati d’animo: è una scrittura universale, pregna di significato. E lo stesso vale per la pittura del segno: vano sarebbe ritrovare, nelle opere d’un Capogrossi o d’un Barnils, un “riferimento a figurazioni preesistenti”. I loro dipinti non hanno una trama: hanno un senso.

Eppure, definire in maniera univoca cosa sia il segno è compito assai arduo. “La galassia del segno”, scrive Alberto Fiz, “è così complessa che si rischia di perdersi”: tuttavia, “non mancano le costanti all’interno di un procedimento cognitivo di autocoscienza dove l’artista impone un proprio tracciato che non richiede un consenso preventivo da parte dell’osservatore”. L’artista, in altri termini, crea una sorta d’alfabeto (da cui il titolo dell’esposizione), potenzialmente illimitato, che gli è proprio, che scaturisce esclusivamente dal suo sentire, dalla sua esperienza, dalle sue emozioni e che, come osservava Corrado Cagli commentando nel 1950 le opere di Capogrossi al momento della sua “svolta segnica”, non risponde a un gusto (e quindi, si potrebbe aggiungere, il segno è spazio di libertà), bensì a una funzione: il segno, pertanto, include sempre qualcosa d’ineffabile, che attiene unicamente alla sfera più intima dell’artista, ma al contempo è in grado di trasmettere agli osservatori, entro gli spazî d’una sorta di racconto che assume la forma d’un incontro, “la parte privata del rituale senza imporre un distacco tra soggetto e oggetto”, come osserva nuovamente il curatore. A stabilire le coordinate del segno giungono dunque al CAMeC quattro artisti, due italiani e due catalani (come Joan Miró, anticipatore della poesia del segno), scelti perché paradigmatici, perché in grado di proporre un confronto tra contesti storici differenti, perché caratterizzati anche da diversi punti di tangenza, perché mossi da una sensibilità vera e profonda.

|

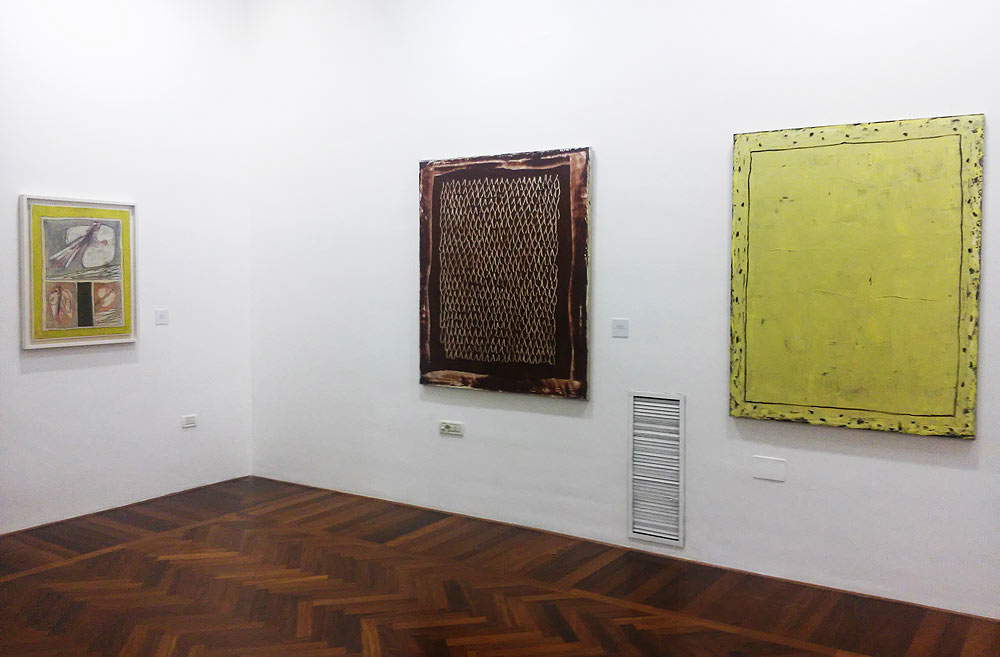

| Una sala della mostra Alfabeto segnico al CAMeC (La Spezia) |

|

| Una sala della mostra Alfabeto segnico al CAMeC (La Spezia) |

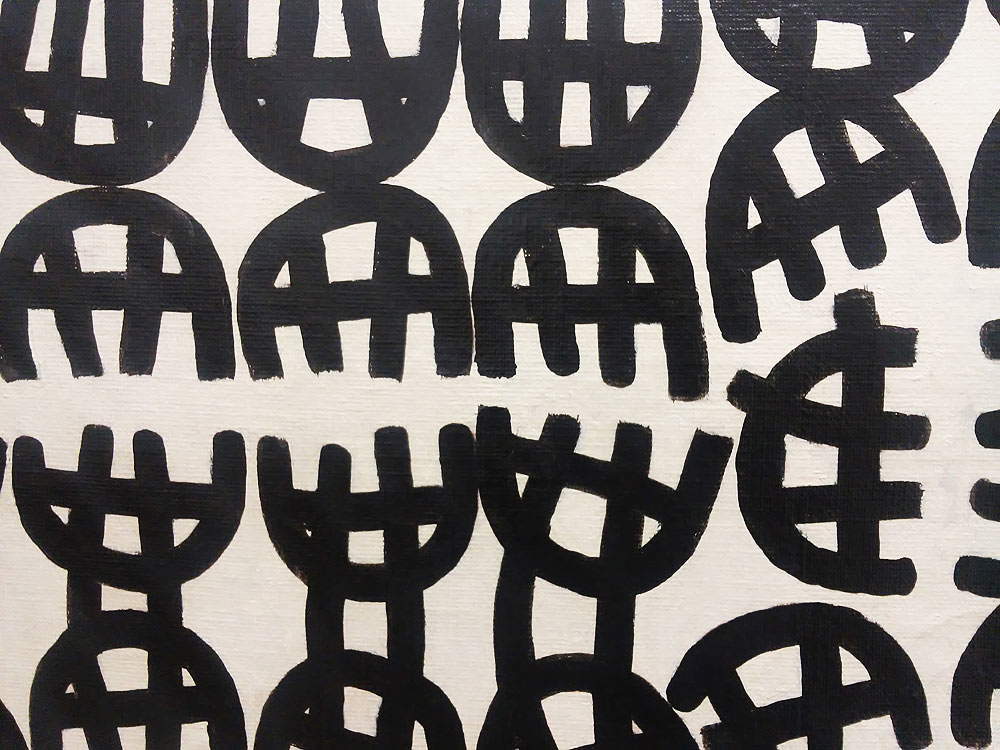

Giuseppe Capogrossi è artista su cui in molti hanno scritto, e di fronte ai suoi dipinti in tanti si sono interrogati, fin da quel fatidico 1950 quando, cinquantenne, alla Galleria Il Secolo di Roma si presentò con opere radicalmente diverse rispetto a quanto da lui prodotto sino a quel momento: segni astratti, ripetuti, che parevano insondabili, lontani dai dipinti figurativi che il pittore, formatosi nel solco della Scuola romana, aveva sin lì eseguito. Opere che erano simili alla Superficie 678 (Cartagine) che giunge alla rassegna spezzina in prestito dal MART di Rovereto e che mostra all’osservatore soltanto un segno nero ripetuto su di un campo bianco, quasi fosse un elemento fondante d’un codice, d’una mappatura genetica. Quanti all’epoca (e in seguito) cercarono d’attribuire al segno tipico di Capogrossi un qualche riferimento concreto (un tridente, una forchetta, un pettine), sottolineava il figlio Guglielmo nel 1990, probabilmente non si ponevano di fronte alle sue opere cercando di assumere lo stesso atteggiamento che aveva permesso al pittore di produrre opere simili. Capogrossi avvertiva la necessità d’esprimere uno spazio interiore: in altre parole, il segno era per lui il modo d’esprimere una tensione, un modo d’avvertire la realtà pur senza necessariamente rifarsi a essa con rimandi concreti. Lo spazio, per Capogrossi, non era soltanto quello della natura, della realtà: esiste, dentro ognuno di noi, uno spazio impossibile da esprimere con elementi che possano riferirsi alla sfera del percepibile. Le combinazioni di questo segno sono, per Capogrossi, il mezzo più adatto a esprimere tensioni, emozioni, inquietudini, armonie, equilibrî, squilibrî.

Brandi sosteneva che nell’arte contemporanea non ci fosse niente di più problematico, e al contempo più semplice, della pittura di Capogrossi. Non ci sono significati nascosti. Anzi: non ci sono significati propriamente detti, perché tutto è contenuto in quell’unico segno. Lo stesso Brandi, per spiegare il segno di Capogrossi, utilizzava l’efficace immagine del numero uno che contiene in sé tutti i numeri: il codice dell’artista romano, non dovendo riferire alcunché, non necessitava d’altro che d’un elemento basilare, la cui iterazione sarebbe stata sufficiente a esprimere lo spazio interiore dell’artista. Il segno dunque è come una molecola, una cellula, una nota musicale, un mattone: dalla sua combinazione derivano infinite possibilità espressive. Ed è interessante notare come a questi dipinti l’artista abbia dato il nome di Superfici: perché Capogrossi, osservava Argan che all’artista dedicò un saggio fondamentale, “è convinto di aver annullato la terza-dimensione, ma non gli sfugge che la superficie può nascere solo da segni giustamente equilibrati, ed è convinto che non occorre dare l’immagine generale dello spazio, se lo spazio è già contenuto nel singolo frammento del suo discorso. Questo è il segreto di Capogrossi: rinunciare in via di ipotesi allo spazio, per studiare armoniosamente tutti gli spazi possibili”.

|

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 678 (Cartagine) (1950; olio su carta applicata su tela, 169 x 88,5 cm; Rovereto, Mart - Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) |

|

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 678, dettaglio

|

|

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 105 (1954; olio su tela, 180 x 120 cm; Milano, Galleria Tega)

|

|

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 105, dettaglio

|

|

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 150 (1956; olio su tela, 54 x 65 cm; Milano, Collezione Eleonora e Francesca Tega) |

|

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 154 (1956; olio su tela, 80 x 100 cm; Collezione Intesa Sanpaolo) |

|

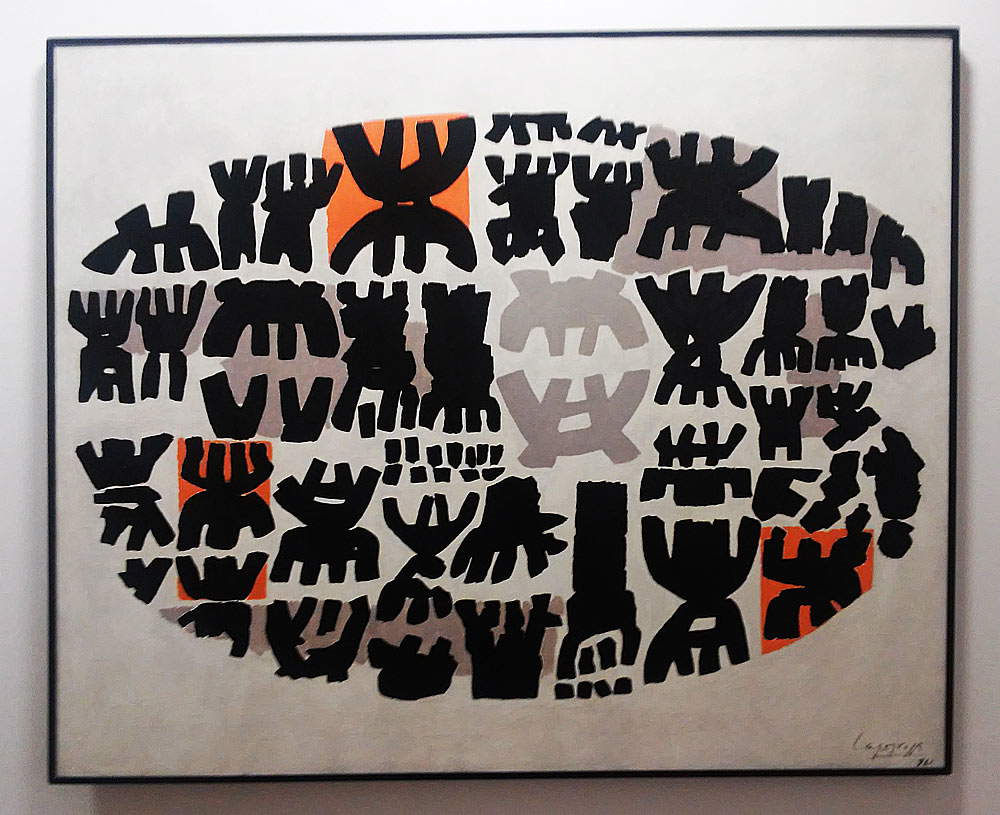

| Giuseppe Capogrossi, Superficie 399 (1961; olio su tela, 160 x 196 cm; Rovereto, Mart - Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto) |

|

| Confronto tra Capogrossi e Barnils |

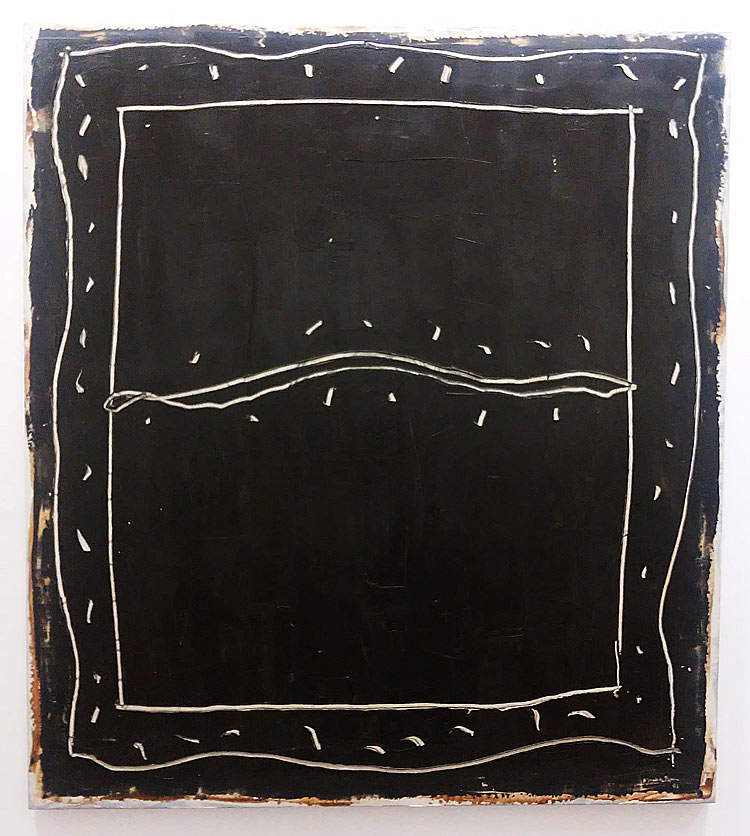

Lo spazio è anche punto fondamentale della ricerca artistica di Joan Hernández Pijuan. Per Capogrossi lo spazio “è una realtà interna alla nostra coscienza”, e non dissimili sono i presupposti della pittura di Pijuan, il cui fine è quello d’instaurare un rapporto meditativo con la realtà attraverso la riduzione dello spazio esteriore a una sorta di mappa interiore, tanto che l’artista catalano si considera un pittore di paesaggi. Ci si ponga dinnanzi al suo Camp daurat (“Campo dorato”): il segno di Pijuan ha ancora dei riferimenti alla realtà, ma procede per astrazione, al fine di trovare un punto d’incontro tra “io” e “realtà”. Ma non è, quella di Pijuan, una pittura intellettuale, o concettuale. È semplicemente una pittura emotiva, che nasce dall’esperienza e indaga i processi della memoria, della conoscenza, dell’immaginazione. E che si tratti d’astrazione nel senso più vero del termine, lo si può scoprire osservando da vicino i suoi lavori: si noterà come la sua sia una pittura che opera “per via di levare”, utilizzando un’espressione che solitamente s’adopera per la scultura. Pijuan crea i suoi paesaggi tracciando solchi sul colore, scavando sulla superficie, asportando materia, come accade in Marc per un paisatge o in Memoria del Sur, dipinti in cui gli elementi nascono da segni che scalfiscono le campiture. È una pittura senza pennello, una pittura di graffiti che rimanda ai primordî dell’umanità (Fiz la paragona alle incisioni rupestri della preistoria) e che è dettata, come avveniva per Capogrossi, da una necessità interiore. Ma se la pittura di Capogrossi era colma di “segni senza significato”, quella di Pijuan parte dalla realtà indagandone gli archetipi attraverso un processo catartico: di conseguenza, al contrario di Capogrossi che potremmo definire un artista profondamente laico, Pijuan è artista contemplativo.

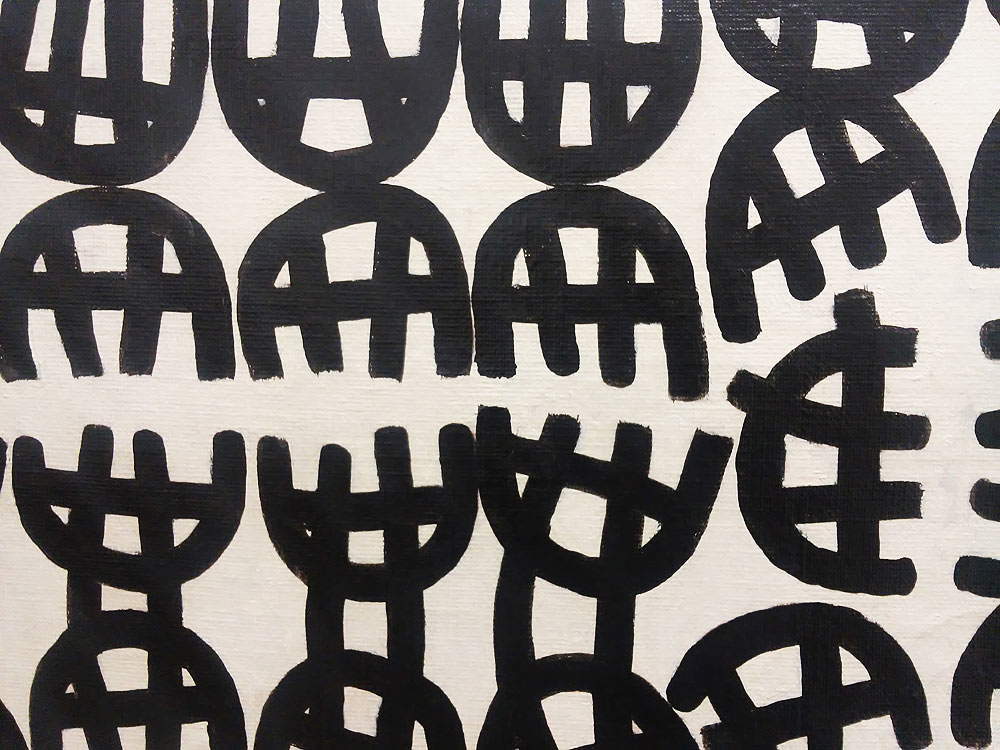

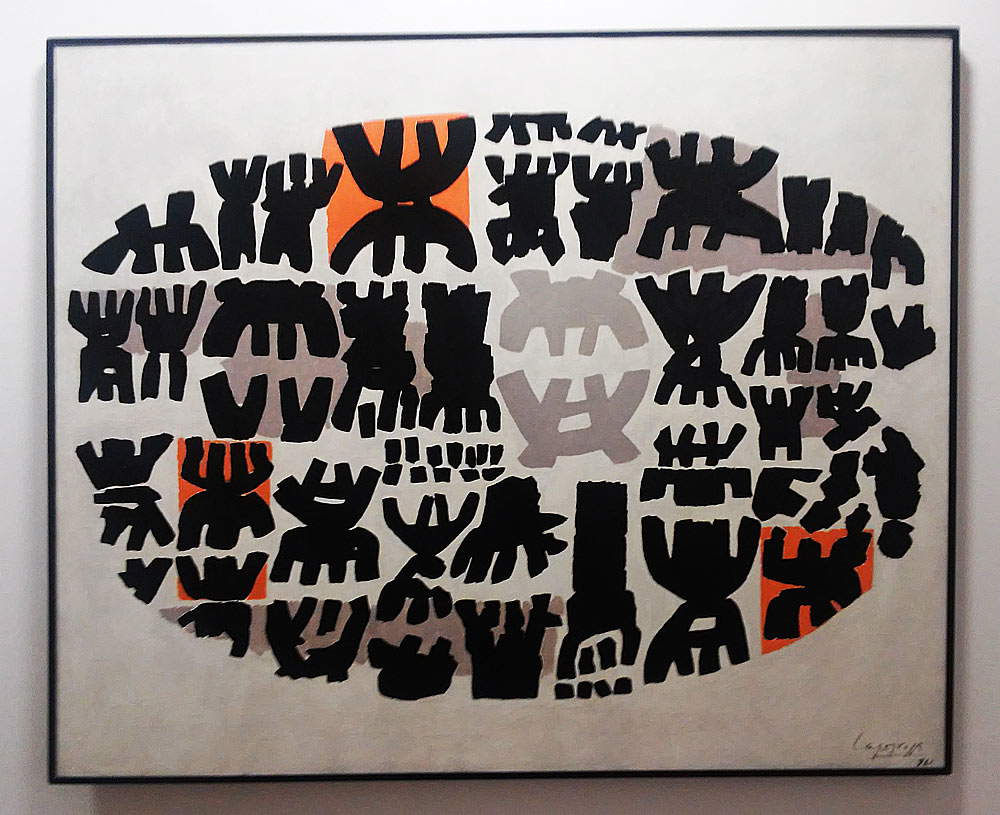

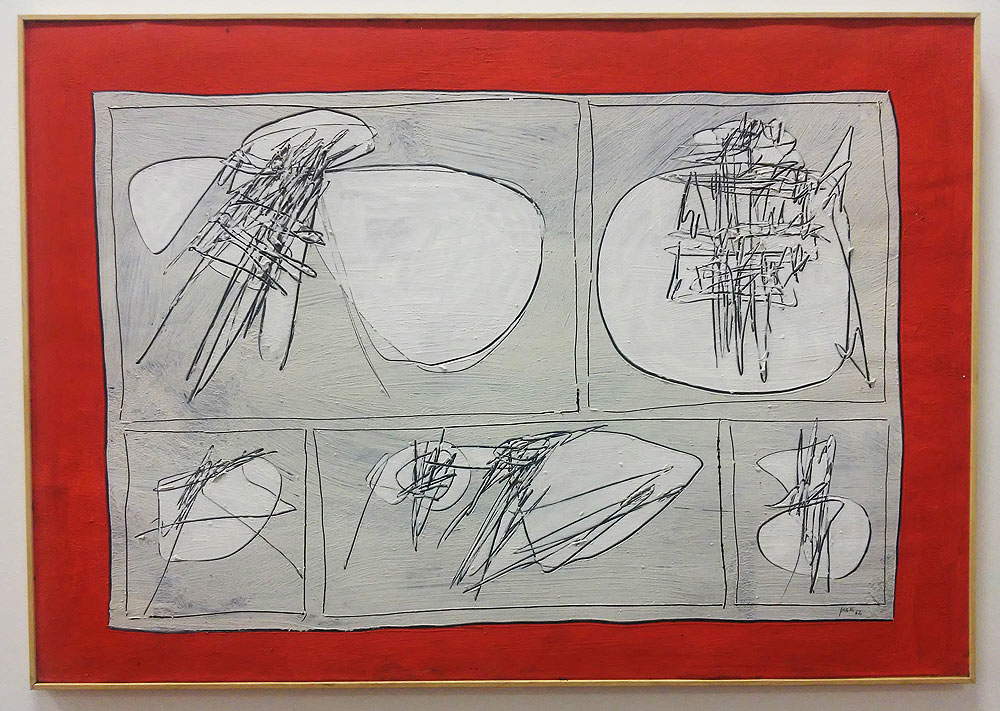

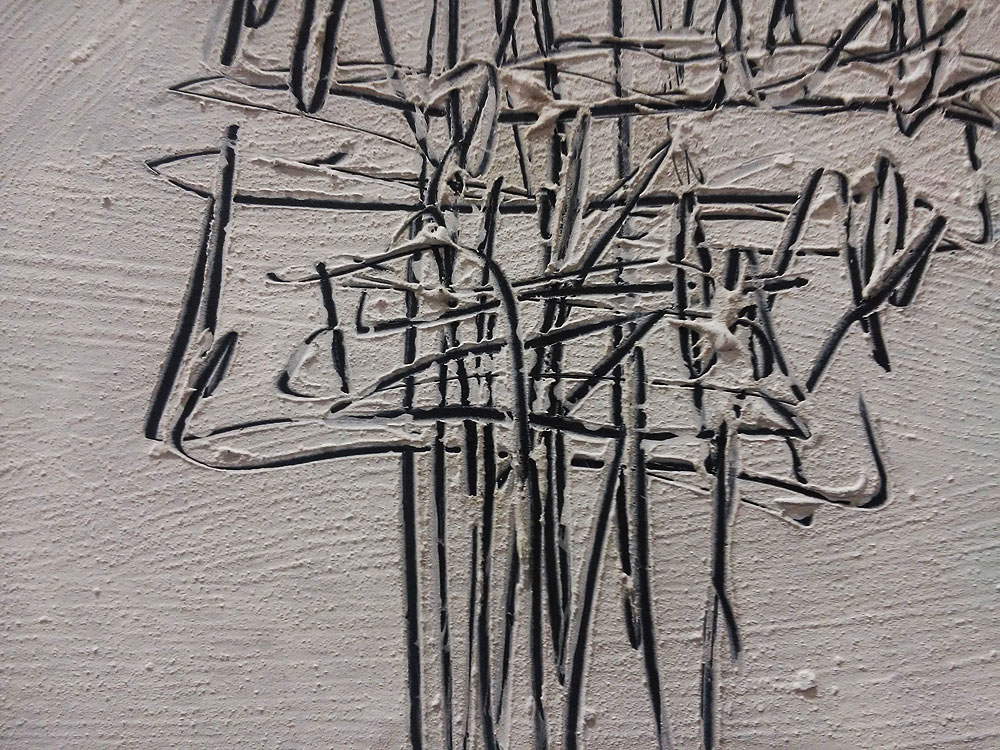

Proseguendo nella visita all’esposizione del CAMeC, ritroviamo alcuni tratti della pittura di Pijuan in quella di Achille Perilli e di Sergi Barnils. Anche le immagini di Perilli, con i suoi misteriosi grafemi, richiamano alla mente le incisioni delle grotte di Lascaux o di Altamira. Quella di Perilli, pittore d’elevatissima cultura, è una sorta di scrittura infantile che non risponde ad alcun ordine prestabilito ma gioca con le forme e con i colori, gli elementi che vivono nello “spazio dell’arte” (l’espressione è dell’artista stesso), il luogo in cui s’incontra lo spazio dell’artista e quello dell’osservatore. L’arte di Perilli, tuttavia, può esser considerata antitetica rispetto a quella di Pijuan: l’artista catalano partiva da un dato reale (lo si è visto: un campo di grano, una collina, un albero, una casa) e cercava di coglierne l’essenza per giungere a un’immagine purificata. Perilli, invece, cerca di dare una forma all’irrazionale inquadrandolo nella logica dei segni. Curioso notare come Perilli abbia sempre rifiutato l’etichetta di artista astratto: la necessità d’esprimere l’irrazionale che regola l’io dell’artista è per Perilli un qualcosa di molto concreto. Ed è un risultato concreto il fatto che l’inconscio produca un’immagine: le incisioni rupestri, che sopravvivono da migliaia di anni, sono lì a dimostrarlo. E sono lì a dimostrare anche come la necessità tutta umana d’esprimersi attraverso immagini prescinda da contesti storici e sociali: è un impulso. Questo è forse il senso più profondo dei segni di Achille Perilli.

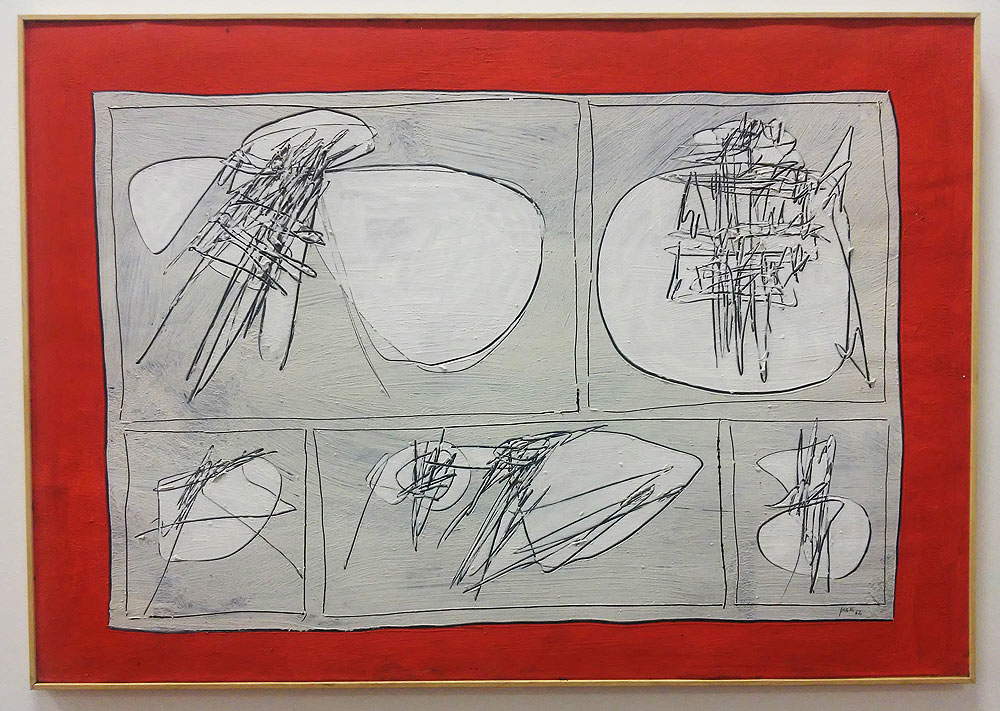

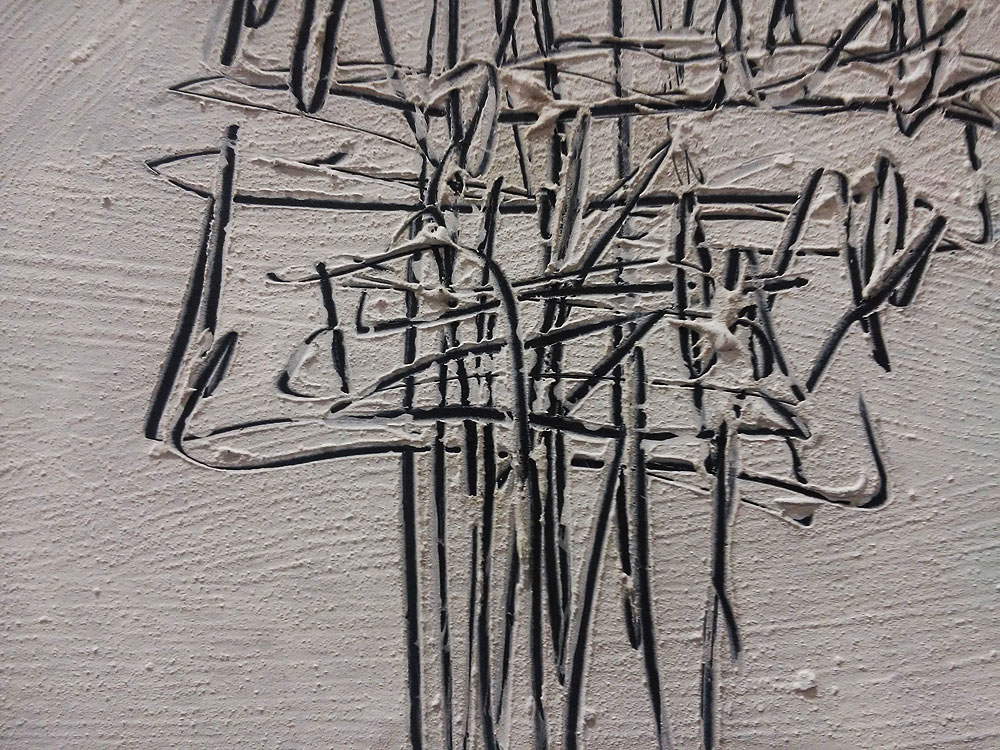

È una pittura quasi istintiva, la sua. Una pittura che, com’era per Klee (artista fondamentale per il percorso di Perilli), non va alla ricerca del razionale, dell’equilibrio, della forma: aspira alla funzione. La mostra del CAMeC insiste in particolare su un filone della produzione di Achille Perilli, quello dei cosiddetti “fumetti”, una sorta di rilettura delle strisce americane: i segni sono disposti entro riquadri che richiamano visivamente le “strips” delle riviste dell’epoca. Riflessione dell’artista sull’“elemento popolare del rapido consumo” (o almeno così interpretava ancora Gillo Dorfles), i suoi fumetti hanno, al posto dei personaggi, indecifrabili segni privi d’identità, che però sono organizzati entro uno schema narrativo: probabile mediazione tra l’elemento irrazionale e l’idea di voler creare un’arte che conservi una dimensione umana importante.

|

| Opere di Joan Hernández Pijuan alla mostra Alfabeto segnico |

|

| Joan Hernández Pijuan, Marc per un paisatge 1 (2001; olio su tela, 162 x 145 cm; Milano, Collezione privata) |

|

| Joan Hernández Pijuan, Camp daurat (2002; olio su tela, 146 x 114 cm; Milano, Collezione privata) |

|

| Joan Hernández Pijuan, Memoria del sur 7 (2002; olio su tela, 162 x 290 cm; Barcellona, Collezione privata) |

|

| Joan Hernández Pijuan, Memoria del sur 7, dettaglio |

|

| Achille Perilli, Cima del vuoto, la solidità del silenzio (1961; tecnica mista su tela, 200 x 160 cm; Milano, Galleria Tega) |

|

| Achille Perilli, Cima del vuoto, la solidità del silenzio, dettaglio |

|

| Achille Perilli, Do ut des (1962; tecnica mista su tela, 81 x 65 cm; Milano, Galleria Tega) |

|

| Achille Perilli, Studio (1962; tecnica mista su cartone, 70 x 100 cm; La Spezia, CAMeC - Centro Arte Moderna e Contemporanea) |

|

| Achille Perilli, Studio, dettaglio |

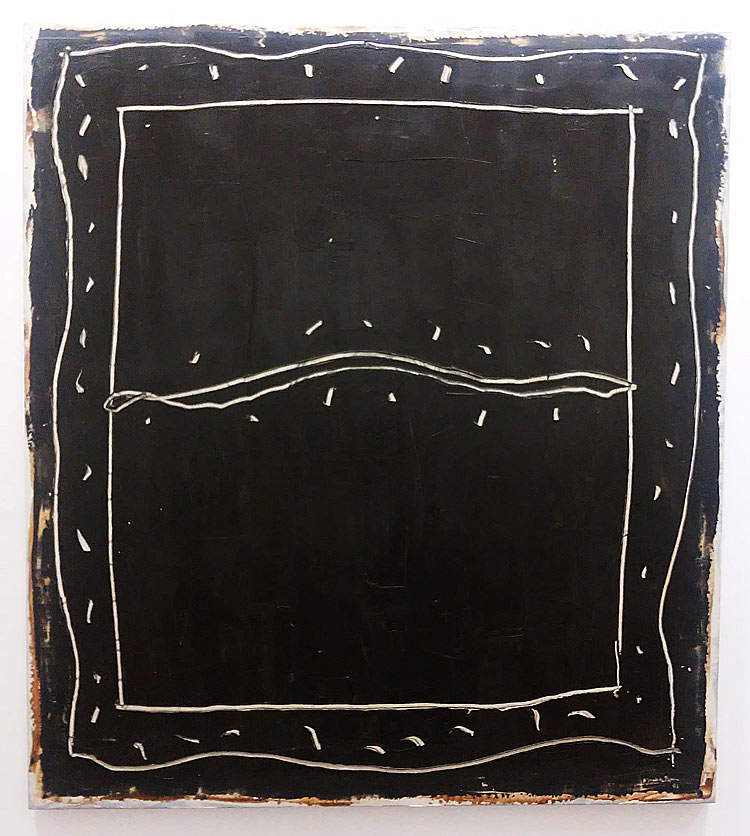

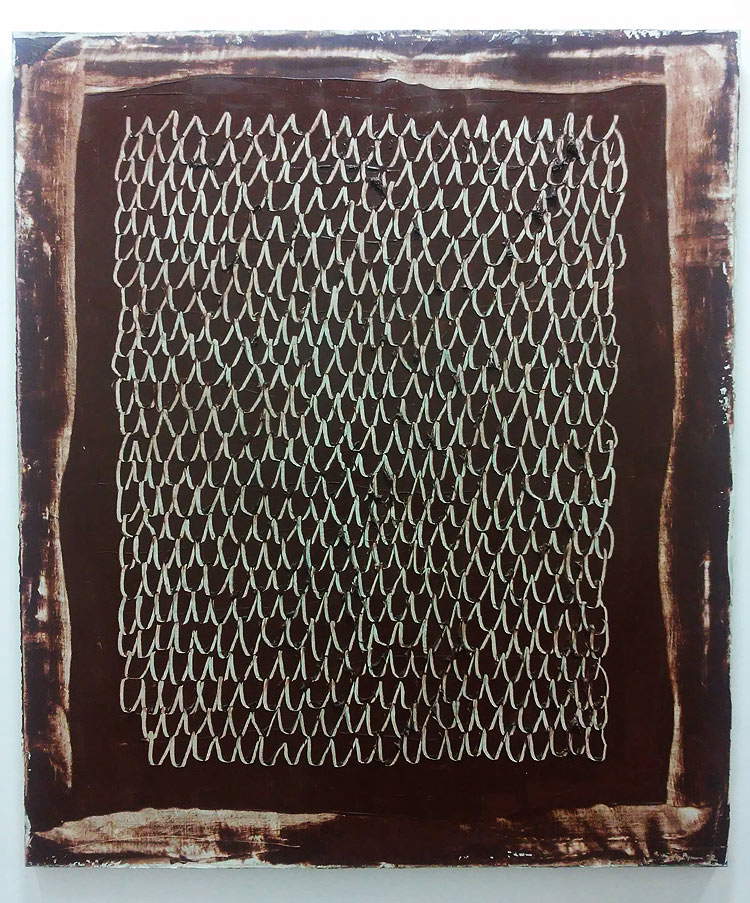

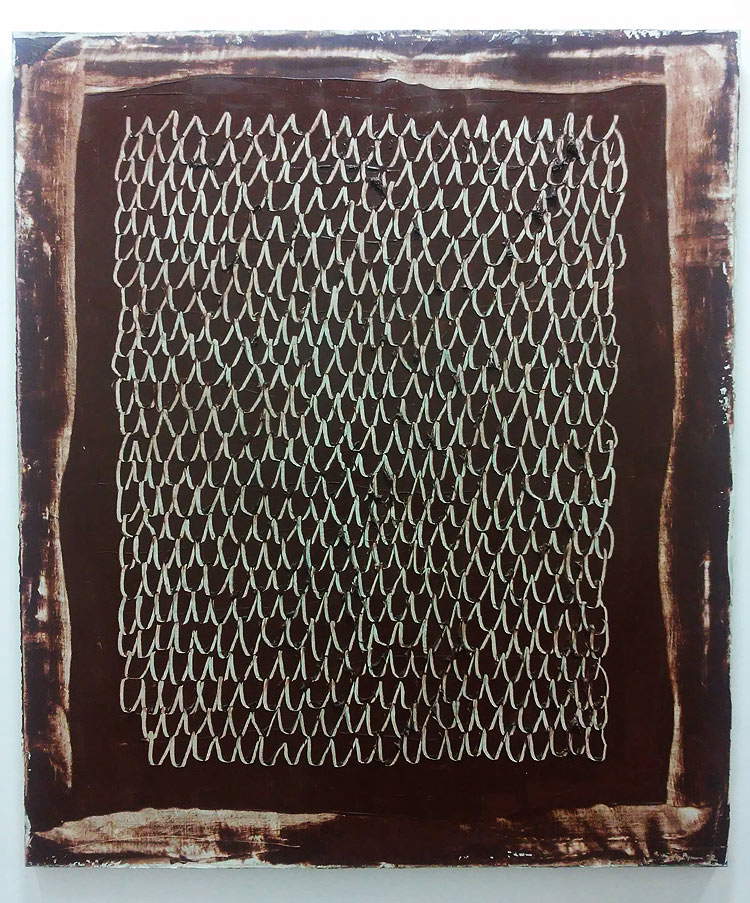

A conclusione del percorso, le opere di Sergi Barnils, il più giovane dei quattro artisti che il CAMeC presenta al suo pubblico. Per Barnils, pittore credente, l’ispirazione arriva direttamente dalla divinità, fonte della creazione artistica (esattamente come lo era per Michelangelo). Difficile addentrarsi nella scrittura segnica di Barnils prescindendo da questo dato, anche perché i segni che s’aggrovigliano sulle sue opere (particolarmente significativo è il ciclo Blanquina, di cui la mostra spezzina espone alcuni esempî) s’ammantano di significati religiosi. Segni che risaltano sul bianco, simbolo di purezza assoluta, e che rimandano alle sacre scritture: una corona, una scala, l’uomo e la donna, l’albero della conoscenza del bene e del male, il triangolo di Dio sono alcuni degli elementi che popolano la città celeste di Barnils, frutto d’una personale lettura dei testi giovannei mirata a interpretarli in una prospettiva di beatitudine e salvezza. Simboli celati tra le maglie d’una scrittura che, scrive Alberto Fiz, "appare realizzata in trance, quasi a voler ripercorrere l’automatismo dei surrealisti“, e che somiglia a ”un mantra che restituisce al segno la sua libertà primaria, persino infantile, in modo che l’arte, come sosteneva Klee, non si limiti a riprodurre le cose visibili ma le renda visibili“. Puntuale, a render evidente questa ”libertà primaria e infantile", il confronto con Blanc i casa di Pijuan.

È un linguaggio che intende instaurare un rapporto diretto con l’osservatore: per Barnils è importante che chi osserva un dipinto condivida la gioia che il pittore prova nel creare le sue forme e i suoi segni. E la sua è una pittura che sa essere particolarmente coinvolgente: merito della sua particolarissima scrittura pregna di spiritualità e che, grazie all’utilizzo della tecnica dell’encausto, per mezzo della quale la tela diviene una sorta di tavoletta su cui l’artista graffia e incide (il recupero d’una tecnica antica è pure volto a instaurare una sorta di connessione con le civiltà del passato), si propone di tornare, com’era per Perilli, al principio della figurazione e della scrittura stessa. È un’arte che nasce dall’emozione, come ha rimarcato lo stesso artista, e che d’emozione si nutre.

|

| Opere di Sergi Barnils alla mostra Alfabeto segnico |

|

| Sergi Barnils, Del verger celeste (2015; encausto su tela, 200 x 400 cm; Verona, Collezione privata)

|

|

| Sergi Barnils, Blanquina (2015; encausto su tela, 100 x 100 cm; Milano, Collezione privata) |

|

| Sergi Barnils, Blanquina, dettaglio |

|

| Joan Hernández Pijuan, Blanc i casa (2003; olio su tela, 41 x 27 cm; Milano, Collezione privata) |

Ed è proprio l’emozione uno dei concetti cardine della mostra Alfabeto segnico. E non è quell’emozione spicciola, finta e volgare, che curatori a corto d’idee presentano come necessaria conseguenza (da sperimentare rigorosamente a comando) dell’ennesima mostra preconfezionata sui soliti artisti triti e rassicuranti. È un qualcosa di molto più profondo: da una parte c’è l’emozione dell’artista che sonda la propria consapevolezza, la propria razionalità e la propria irrazionalità, il proprio inconscio, la propria libertà. E questa componente emozionale della ricerca artistica è stata spesso sottovalutata o per niente considerata da gran parte dell’arte contemporanea che, con i suoi rituali, le sue configurazioni consolidate, le proprie difficoltà ad affrancarsi da schemi postmoderni, ha smesso di confrontarsi con questa dimensione: merito della mostra è anche quello di porre l’accento su questo particolare aspetto del fare arte. E poi c’è l’emozione dell’osservatore, del pubblico, col quale l’artista del segno instaura un dialogo forte, dacché esprimersi col segno significa anche, per usare una felice espressione del curatore, “assorbire l’io e porlo in relazione con la collettività”.

Il CAMeC torna dunque a offrire al proprio pubblico una mostra colta, caratterizzata da uno sguardo spiccatamente retrospettivo, ma che contiene anche basi per una riflessione fortemente attuale. Una mostra sicuramente non facile (per fortuna: siamo letteralmente circondati da mostre facili, che non instillano dubbî, che non spronano il pubblico a sviluppare una riflessione), che ci mette di fronte a un percorso che si rivela una scoperta continua (puntuali e affascinanti i confronti tra gli artisti: giova sottolineare che non si tratta di quattro mostre separate riunite sotto un unico titolo, bensì di un’esposizione che si pone l’obiettivo di rendere evidenti le connessioni, i rimandi, i punti di contatto tra le quattro esperienze presentate), e che invita i visitatori a divenir parte di quella sorta di racconto senza trama tracciato da Barnils, Capogrossi, Perilli e Pijuan.

Se ti è piaciuto questo articolo abbonati a Finestre sull'Arte.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e

a

mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI

A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).