Giotto, Dante e Cimabue arrivano sul Golfo dei Poeti. La mostra del Museo Lia

La Lunigiana, com’è noto, è terra costellata di tracce dantesche, benché frammentarie e con pochi dati certi. Sappiamo di sicuro che Dante, la mattina del 6 ottobre del 1306, era a Sarzana, in piazza della Calcandola, l’odierna piazza del Comune, dove veniva nominato procuratore del marchese Franceschino Malaspina di Mulazzo nell’ambito di quella ch’è passata alla storia come la pace di Castelnuovo, ovvero l’atto, sottoscritto quello stesso giorno al castello di Castelnuovo Magra, che poneva fine alla lunga, logorante e rovinosa guerra tra i marchesi Malaspina e i vescovi di Luni. Gli atti della pace di Castelnuovo, rinvenuti a metà Settecento, e oggetto degli estesi studî di Giovanni Sforza agli albori del Novecento, si trovano oggi conservati all’Archivio di Stato della Spezia. E poi, l’intera opera dantesca è pregna di riferimenti alle terre lunensi. È però un legame che non s’esaurisce con le fonti storiche e quelle letterarie, perché il Museo Lia della Spezia conserva, tra i suoi fondi oro, diverse tavole realizzate all’epoca di Dante Alighieri. Son questi i fili che compongono la trama di Dante e Giotto. Dialogo e suggestione, la mostra con cui il Museo Lia riaccende le luci sulla presenza di Dante in Lunigiana nel settecentenario dantesco, e a oggi unico evento espositivo organizzato tra La Spezia e i maggiori centri dell’area (da Sarzana a Carrara, da Massa a Pontremoli) a ricordare che Dante fu qui, che non si trattò d’un passaggio occasionale, e che diversi studî danteschi nel secolo scorso son germogliati proprio in Lunigiana.

C’è però, anzitutto, il percorso tra le opere d’arte: la rassegna ricostruisce, con pochi oggetti e tutti significativi, la temperie artistica della Toscana di fine Duecento e inizio Trecento, e può farlo perché in grado di contare su di una collezione permanente ricca di fondi oro di grandissimo pregio, che costituiscono il nucleo più noto della raccolta dell’ingegner Amedeo Lia, per tutta la vita mosso da una passione rovente verso le tavole medievali. Da questo considerevole nucleo collezionistico, tra i principali e più preziosi d’Italia per la pittura medievale, è stata tratta dai curatori Andrea Marmori e Francesca Giorgi una piccola selezione che consente al visitatore di conoscere cos’accadesse nella Toscana delle arti prima, durante e dopo Dante. L’esiguità di questo corpus non ha pretese di completezza: l’intento, ben sottolineato da Andrea Marmori, è semmai quello di fornire “uno spaccato della produzione artistica di quel baluginante volgere di anni”.

Si può però ben dire che quel che ci doveva essere, c’è. Inclusi gli stessi Giotto e Cimabue, giunti in prestito con due pezzi arcinoti, il Santo Stefano del Museo Horne e la Madonna col Bambino del Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino. E inclusi alcuni eccezionali codici miniati, a evocare la confidenza che il Sommo Poeta sicuramente aveva con “quell’arte ch’alluminar chiamata è in Parisi” e con la produzione libraria d’alta qualità. L’allestimento non segue un preciso ordine cronologico: il visitatore potrà però, con un poco d’immaginazione, figurarsi l’andamento rapsodico della camera del collezionista (anche letteralmente: i fondi oro, prima che Lia donasse tutta la collezione alla città, stavano nella sua camera da letto).

C’è però, nell’ordinamento dell’esposizione, un criterio tipologico: e ad accogliere il visitatore sono alcuni entusiasmanti oggetti d’arte suntuaria, a cominciare dalla cassetta-reliquiario d’un artista che si firma sul fronte come “frater Iacobus de Ferentino” (a oggi questa risulta l’unica opera nota di questo frate decoratore) e che, nella stessa iscrizione, indica la funzione del piccolo manufatto di legno, un contenitore che doveva serbare le reliquie di una delle undicimila vergini che furono martirizzate dagli unni a Colonia assieme a sant’Orsola. Per lo stile delle decorazioni, ci s’immagina che la cassetta sia in qualche modo legata alla scuola di Rimini, dove già pochi anni dopo la scomparsa di Giotto nacque una fiorente compagine d’artisti che svilupparono il suo linguaggio e che proprio in questi mesi son protagonisti d’una mostra nel capoluogo romagnolo. E a documentare la ricezione della lingua di Giotto nel nord Italia è uno splendido altarolo portatile di Giusto de’ Menabuoi, un trittichetto che vede al centro la Madonna dell’Umiltà, i santi Giovanni Battista e Cristoforo negli scomparti laterali, e una minuscola Annunciazione nel registro superiore: è opera del periodo in cui il grande pittore fiorentino affrescava il Battistero di Padova, e lo dimostrerano le tangenze che l’altarolo del Lia ha con le figure che popolano le scene dipinte in Veneto negli anni Settanta del Trecento. È invece dell’epoca di Dante un altro altarolo, quello eseguito da un fra’ Pietro Teutonico che fu compagno di Giotto nel cantiere di Assisi: è un’opera che si compone di cinque lastre di vetro dorato e graffito, riunite probabilmente nel Settecento.

La seconda sala della rassegna, la più grande, è tutta dedicata alle opere su tavola: spiccano, come anticipato, le due opere di Giotto e Cimabue. Presenze di lusso, se si considera il numero dei dipinti di Giotto e Cimabue noti (anche aggiungendo quelli attribuiti a quelli sicuri), e ancor più se si tien conto del fatto che non viaggiano spesso: il Santo Stefano e la Madonna di Castelfiorentino sono però tra quelle che più si son mosse in quest’anno dantesco, il primo per l’enorme mostra dei Musei San Domenico di Forlì, la seconda per il focus di Ravenna sulle arti all’epoca di Dante. E sono comunque pochi i musei che quest’anno possono dire d’aver potuto esporre opere di Cimabue e Giotto assieme: è capitato solo nelle due mostre appena menzionate. Veder dunque Giotto e Cimabue affiancati è un evento che ha quasi i caratteri dell’eccezionalità, e a maggior ragione se a essere esposta è un’opera a lungo discussa come la Madonna di Castelfiorentino, oggetto d’un lungo e vivace dibattito critico che l’ha vista assegnata ora a Cimabue, ora a Giotto, ora a entrambi. L’ipotesi più recente, rammenta Rosanna Caterina Proto Pisani nell’opuscolo che viene distribuito gratuitamente in mostra (non c’è un catalogo: peccato), vuole che “alla realizzazione del dipinto abbia partecipato anche il giovane Giotto, al tempo ancora allievo nella bottega di Cimabue”, e questo in virtù dei caratteri dell’impaginato e delle figure: “la composizione è tradizionale, con il fondo oro, la Madonna a mezzo busto e il Bambino tra le sue braccia, animato da un dinamismo e da una gestualità che preludono alla grande svolta in senso naturalistico della pittura italiana”. Ci troviamo nel momento in cui, tra la fine del XIII e gli esordî del XIV secolo, “si abbandonano le formule più rigide di ascendenza bizantina a favore di una resa più naturalistica e umanizzata delle figure sacre”, e la tavola si presenta al riguardante con alcuni elementi che afferiscono alla tradizione e con altri che invece già aprirebbero alle novità giottesche. S’è per esempio discusso a lungo sui panneggi del Bambino, che per una parte della critica sarebbero simili a quelli del primo Giotto, e per altri sarebbero invece di gusto arnolfiano: mancano pareri definitivi.

Sulla parete a fianco, ecco poi il Santo Stefano di Giotto, altra opera a lungo dibattuta in passato, e oggi riconosciuta in via unanime dalla critica come tavola autografa (non solo: come uno dei “vertici assoluti dell’arte giottesca”, per adoperare le parole di Angelo Tartuferi), frammento di un polittico smembrato. Si tratta di un’opera delle fasi tarde della carriera di Giotto: la critica s’è orientata per una datazione all’ultimo periodo dell’attività del pittore, tempo durante il quale, spiega Elisabetta Nardinocchi, la sua pittura si distingue per “un’ancora più salda monumentalità e plasticità, assolutamente percepibili nello stupendo scorcio della mano sinistra del santo”.

Nel resto della sala svettano alcuni dei migliori giotteschi della collezione Lia. Prima ancora d’incontrare Giotto e Cimabue ci s’imbatte in un delicato Compianto sul Cristo morto del rarissimo Lippo di Benivieni (anche lui peraltro protagonista d’una mostra dedicata, quella in corso al Museo d’Arte Sacra di Montespertoli), pittore formatosi nel solco della tradizione ma tutt’altro che immune alle novità giottesche, come dimostra la tavoletta datata dalla critica alla fine del Duecento o all’inizio del Trecento, e dove la forza del sentimento che traspare dall’espressioni dei personaggi convive con eleganze duecentesche: Lia se l’aggiudicò in asta da Sotheby’s gareggiando con un museo americano (e ricevendo poi i complimenti di Federico Zeri, suo abituale consulente e amico, per l’acquisto di quella ch’era una delle tavole giottesche più significative sul mercato negli anni Novanta). Sulla parete opposta, ci si sposta in avanti di qualche decennio col San Giovanni Battista di Bernardo Daddi, uno dei migliori allievi di Giotto, che produce qui un Battista, proveniente anch’esso da un polittico, d’intensa e viva umanità. L’estremo cronologico più antico della mostra è dato dal Cristo benedicente d’ignoto pittore fiorentino, datato agli anni Ottanta del Duecento, una ieratica tavola ancora dipendente da stilemi bizantini.

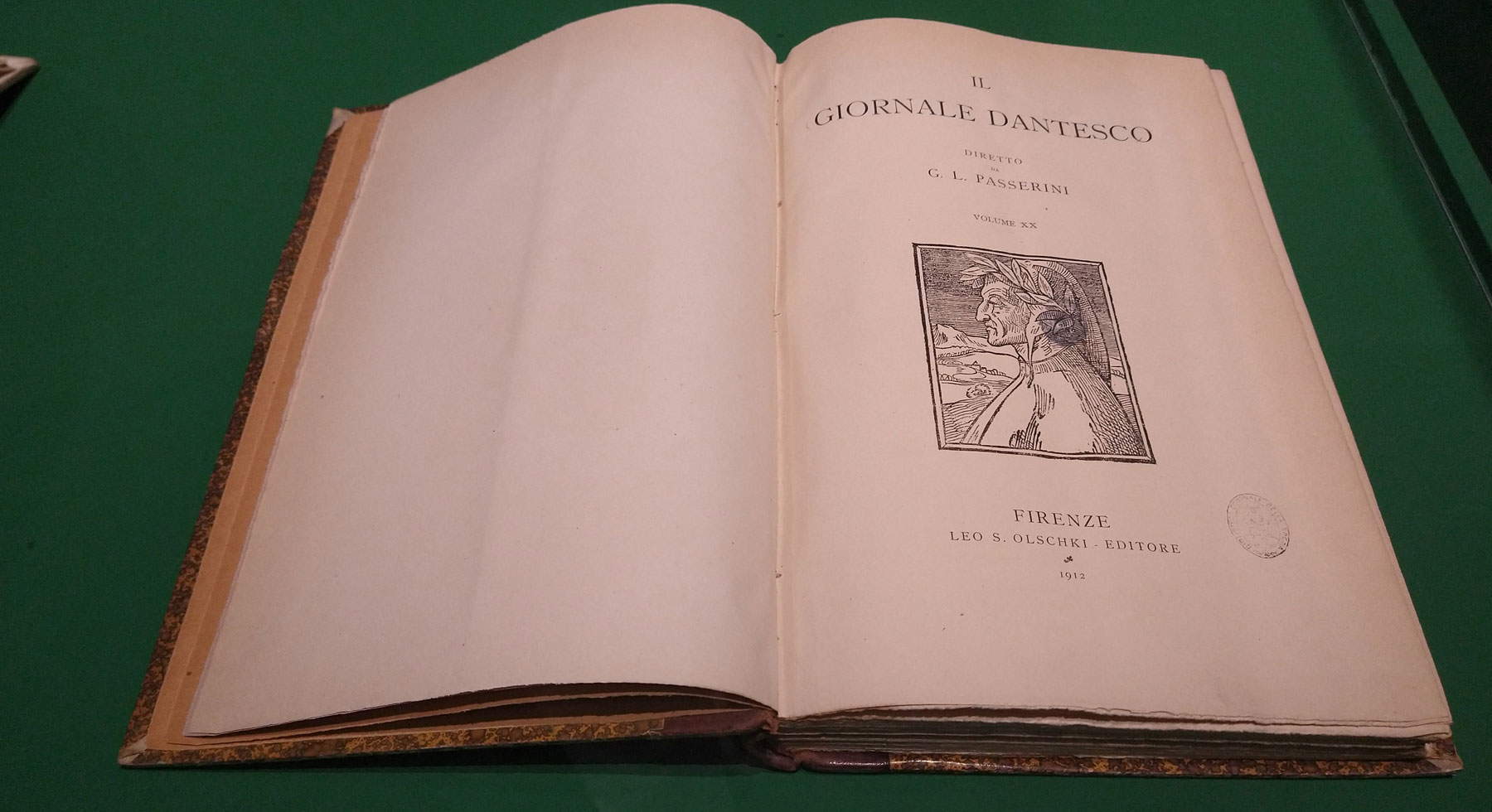

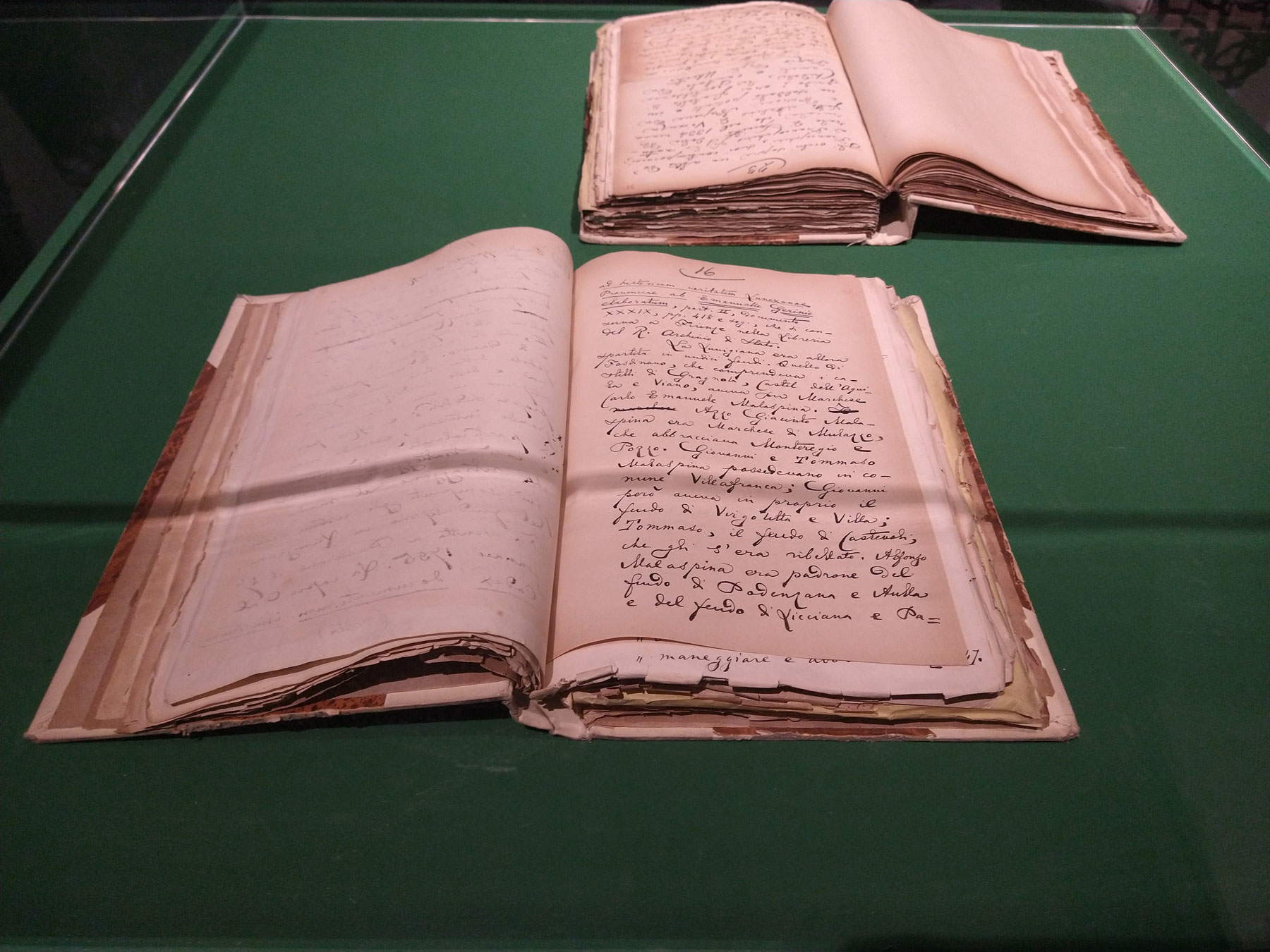

L’ultima sala è dedicata ai libri, antichi e moderni. I fogli che giungono dai volumi antichi si riferiscono ai due artisti ch’ebbero una sorta di monopolio dell’illustrazione della Commedia nel momento in cui, verso il secondo quarto del Trecento, anche a Firenze cominciava a diffondersi l’interesse per il poema dantesco: Pacino di Buonaguida e il Maestro delle Effigi Domenicane. Più raffinato il primo, più attento al reale e più tagliente il secondo, che fu peraltro anche artista meno prolifico e frenetico del collega, il quale invece guidò un’attivissima bottega: Pacino è presente in mostra con un’iniziale tratta da un graduale smembrato, e nella quale è illustrata una Discesa dello Spirito santo con modi che, sottolineano i curatori, guardano al Giotto della Cappella Peruzzi in Santa Croce. Lo stesso potrebbe però dirsi anche per la Nascita del Battista del Maestro delle Effigi Domenicane: anche la sua immagine segue l’impostazione distesa dell’ultimo Giotto, con una verve narrativa che lo porta a condensare due episodî in una singola scena. La conclusione è affidata ai volumi moderni: sotto le teche del Lia s’alternano quattro volumi in arrivo dalla Biblioteca Civica “Ubaldo Mazzini” della Spezia, a cominciare dalla Commedia con la nova espositione di Alessandro Vellutello pubblicata in Venezia nel 1544, la prima edizione illustrata del poema dantesco pubblicata in epoca moderna, affiancata al commento della Commedia di Bernardino Daniello da Lucca, opera del 1568 che costituisce l’ultimo commento integrale all’opera dantesca del Cinquecento, pubblicata poco prima che l’interesse nei confronti del Sommo Poeta cominciasse a scemare. Chiudono due testimonianze della fioritura degli studî danteschi nel primo Novecento: il manoscritto del Dante e la Lunigiana di Giovanni Sforza, e un esemplare de Il Giornale Dantesco, periodico diretto da Giuseppe Lando Passerini e pubblicato tra il 1893 e il 1915.

Col Giornale dantesco ci s’allontana dalle rive del golfo dei Poeti: il periodico fu pubblicato in Venezia, e fu fondato dallo stesso Passerini che dell’opera dantesca era un grande appassionato e che dedicò buona parte della sua attività per diffondere la conoscenza del poeta. Ci si ritorna però con Giovanni Sforza, storico montignosino, primo direttore dell’Archivio di Stato di Massa, che aveva cominciato a occuparsi di Dante fin dal 1868, col suo volume Dante e i pisani, e che nel 1906, anno del secentenario della pace di Castelnuovo, fu coordinatore scientifico delle iniziative di ricerca attorno al tema di Dante in Lunigiana. Il manoscritto, rilegato in due volumi, è il risultato d’un minuzioso lavoro che portò Sforza a esaminare tutti i territorî menzionati nelle opere di Dante, a cercare di ricostruire il ruolo che Dante ebbe nell’ambito della pace di Castelnuovo, a raccogliere tutti i documenti possibili e a trascriverli (alcuni sono anche andati perduti e si conoscono solo grazie agli appunti e alle registrazioni di Sforza, “puntuali quanto insostituibili”, evidenzia Marmori). Si deve a Sforza buona parte delle conoscenze che oggi abbiamo sul soggiorno di Dante sotto le Apuane.

Si deve invece al Museo Lia il merito d’averlo ricordato, nell’assenza d’eventi espositivi dedicati a quest’argomento durante l’anno del settecentenario, con una mostra deliziosa e godibile, del tipo sul quale un numero sempre maggiore di musei si sta orientando: piccoli affondi tematici sulle collezioni permanenti, con pochi prestiti e mirati, tenendo alti qualità e rigore. Il Lia non è nuovo a eventi di questo genere. E, come anche in passato, ha saputo lavorare benissimo.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).