Come si è salvata l'arte dall’alluvione di Firenze del 1966: la mostra che lo racconta

In occasione della ricorrenza della tragica alluvione che il 4 novembre 1966 colpì Firenze, devastando il Patrimonio artistico e architettonico della città ma anche del territorio limitrofo, si è inaugurata la mostra Firenze 1966 – 2016. La bellezza salvata, curata da Cristina Acidini ed Elena Capretti e visitabile fino al 26 marzo 2017.

L’esposizione, che comprende centocinquanta pezzi, fra dipinti, sculture, libri, documenti, oggetti d’arte applicata, strumenti musicali e scientifici, vuol mettere l’accento su quella che fu la risposta dei fiorentini e del mondo intero alla tragedia. Così, protagonisti principali di tutta la mostra sono proprio i risultati tecnici e le innovazioni scientifiche ottenuti nel campo del restauro e che hanno permesso, e permettono ancora, di salvare le opere, i manufatti e i monumenti dalla forza distruttrice dell’acqua, del fango e della nafta.

In una mostra che risulta molto ben curata in ogni sua parte, non è lasciata al caso neanche la scelta della sua sede: Palazzo Medici Riccardi, che al momento dell’alluvione era sede del Museo Mediceo, uno dei luoghi di Firenze tra i più colpiti dalla catastrofe. E proprio a proposito dei luoghi colpiti, particolarmente interessante è la riproduzione della bella pianta di Firenze, il cui originale è conservato presso l’Istituto Geografico Militare di Firenze. Essa, esposta nella prima sala, indica chiaramente i vari livelli raggiunti dall’acqua dopo l’esondazione dell’Arno. Da sottolineare come particolarmente positiva, è anche la scelta di dedicare intere sale espositive a quei luoghi, un po’ meno celebri rispetto alla Biblioteca Nazionale o al complesso di Santa Croce, ma che ugualmente subirono ingenti danni, come la Sinagoga e il Museo Archeologico, il Museo Bardini e il Museo della Fondazione Horne. La parte espositiva dedicata al Tempio ebraico è arricchita, inoltre, dalla presenza di un’ installazione video che mostra, passo per passo, le varie fasi dell’intervento di restauro sui begli abiti cerimoniali che nel Tempio erano conservati.

|

| La sala con la pianta di Firenze |

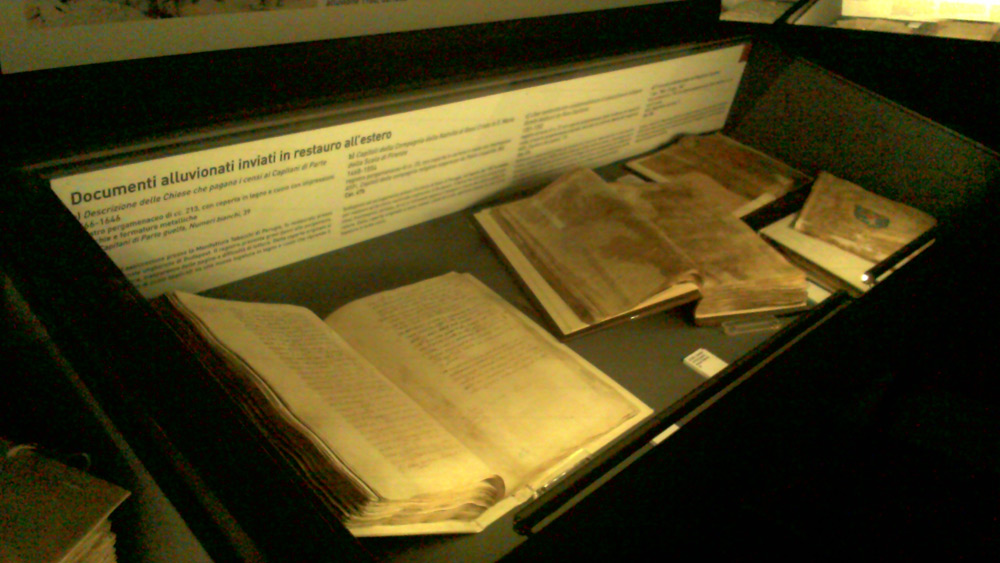

Per lo stesso principio, che intende dar spazio a manufatti meno “illustri”, si è deciso di esporre anche quei nuclei collezionistici che da poco tempo sono entrati a far parte del Patrimonio culturale, e che di solito, quando si parla di alluvione, non si prendono neanche in considerazione. Stiamo parlando degli strumenti scientifici e musicali, che, come spiega il video che ne accompagna l’esposizione, sono tra i pezzi più difficili da restaurare, perché essenziale è ripristinarne il corretto funzionamento. Nella grande sala in cui essi sono esposti, sono state sistemate anche le teche dei documenti alluvionati mandati in restauro all’estero o ancora non restaurati. Questo per mostrare come l’impegnativo restauro degli innumerevoli oggetti danneggiati, sia, a cinquant’anni di distanza, tuttora in corso.

|

| Documenti alluvionati ma non restaurati |

|

| Documenti alluvionati e inviati all’estero per il restauro |

A questo proposito, il percorso espositivo si conclude mostrando altri “sconosciuti” al grande pubblico, vale a dire gli “ultimi”, così chiamati dagli stessi curatori, e cioè quelle opere che ancora attendono di essere restaurate e che rischiano addirittura di essere dimenticate, se il processo di recupero, giunto ormai ad altissimi livelli tecnici, non si appresta a concludersi anche per esse. L’intento di mostrarle in questa sede sembra essere, quindi, quello di incoraggiare adeguati finanziamenti e interventi.

|

| Uno degli “ultimi”: tavola sagomata seicentesca con sant’Antonino che si fa tramite verso Dio delle preghiere rivolte dal giovane san Filippo Neri per la cattedrale di Santa Maria del Fiore |

Per concludere, di notevole interesse sono le fotografie storiche riprodotte sui pannelli esplicativi e che ben documentano i danni e gli interventi di recupero e salvataggio, con immagini dei musei, dei loro depositi, degli archivi, delle biblioteche, dei luoghi di culto immersi nel fango e dei volontari che si mettono al lavoro. Tutto l’apparato didascalico risulta ben concepito ai fini di rendere più chiaro l’intento generale della mostra e fornire utili strumenti alla comprensione di quanto esposto. Particolarmente interessanti risultano i pannelli che illustrano e spiegano le fasi dell’intervento di restauro alla pala di Giovanni Battista Naldini, San Francesco d’Assisi riceve le stigmate, e quella di Carlo Portelli, Disputa sull’Immacolata Concezione, entrambe conservate presso il Museo dell’Opera di Santa Croce, ma qui esposte proprio a mostrare i risultati di questi recenti restauri (2006-2016).

|

| La sala con la Disputa sull’Immacolata Concezione di Carlo Portelli (foto dal sito della mostra) |

Peccato che il tutto sia stato realizzato nella sola lingua italiana. La mancanza di un’apertura a livello internazionale in questo senso, non rende merito alla qualità dell’intera iniziativa. Inoltre, stona ancora di più se pensiamo a quanta risonanza, a livello internazionale appunto, l’alluvione ebbe a suo tempo, con volontari che, da tutto il mondo, arrivarono a Firenze per dare il proprio contributo nel mettere in salvo una grande fetta del Patrimonio dell’Umanità che rischiava di andare distrutta.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autrice di questo articolo: Caterina Zaru

Ho 28 anni, studio e lavoro a Firenze. Ho conseguito la laurea triennale in Storia e Tutela dei Beni Artistici. Attualmente sono: laureanda alla Magistrale di Storia dell'Arte; presidente dell'associazione AntigonArt per cui mi occupo di progettare e realizzare laboratori didattici per bambini e famiglie; mamma di Ginevra.