Warhol contro Gartel: la divertente gara di tamarrismo a Lucca

In un passato non troppo lontano, uno dei più grandi scrittori italiani contemporanei si domandava se Andy Warhol (Pittsburgh, 1928 – New York, 1987) potesse essere ascritto alla categoria dei tamarri, e la risposta non poteva che essere sonoramente assertiva. Anzi, si arrivava a sostenere che Warhol fosse stato il capofila dei tamarri: del resto, uno dei primi critici a occuparsi di lui, Simon Wilson, scrisse che la pop art era arte liberata dalla dignità della high art, ovvero dell’arte come la si era intesa fino a quel momento. L’arte di Andy Warhol poteva permettersi, almeno in prima istanza, di evitare di guardare al passato onde pescare a piene mani in un presente fatto d’idoli mondani, di personaggi di fumetti, di frequentatori di locali notturni, di prodotti fabbricati in serie e destinati al più basso consumo: e niente è più tamarro che chiudere gli occhi sul passato e aggirarsi tra gli scaffali d’un supermercato o sfogliare una rivista patinata (ovviamente letta da un pubblico di tamarri) per reperire fonti d’ispirazione. Questa peculiarità dell’arte di Andy Warhol, basilare e fondamentale, viene ben captata dalla mostra Warhol vs. Gartel. Hyp pop, in corso a Lucca: senza troppi giri di parole ci informa del fatto che “protagonista assoluto delle opere dell’artista americano diventerà l’oggetto inteso come il prodotto comune, appannaggio delle masse, che a prescindere dalla forma o dalla funzione originaria era un emblema ben solido nell’immaginario collettivo”.

| Le icone di Andy Warhol nella prima sala della mostra |

Ma ovviamente l’arte di Andy Warhol non era solo questo. Arthur Danto ha scritto che nelle Brillo Box di Andy Warhol (a Lucca in mostra ne abbiamo un esemplare in formato ridotto) ci sono le aspirazioni di una persona nata in povertà e che è affascinata da una cucina colma di prodotti nuovi, c’è una reazione all’espressionismo astratto che si sostanzia nella celebrazione di quella società dei consumi che invece l’espressionismo astratto ricusava (e di conseguenza c’è quello che Danto definisce uno “slittamento filosofico” dal rifiuto all’approvazione), c’è una carica ideale identica a quella dei pittori preraffaelliti che, per esorcizzare la bruttezza del mondo che li circondava, riempivano le loro opere di cavalieri senza macchia, di composizioni floreali e di leggiadre Madonne. Ma a un tamarro non si può chiedere di dipingere una Madonna col bambino, diceva il grande scrittore citato in apertura: al massimo, si sforzerà di disegnare il profilo d’una macchina sportiva. S’è voluto porre l’accento sull’indubbio sostrato tamarro dell’arte di Andy Warhol perché, se proprio di sfida con Laurence Gartel (New York, 1956) occorre parlare, come viene apertamente lasciato intendere nel comunicato di presentazione dell’esposizione lucchese, questa particolarissima tenzone un po’ alla “Maciste contro lo sceicco” non può che svolgersi sul piano del tamarrismo. Da una parte, quello filosofico ed estetizzante di Andy Warhol. Dall’altra, quello visionario, carico e caotico di un outsider come Laurence Gartel la cui profondità sembra ancora tutta da indagare.

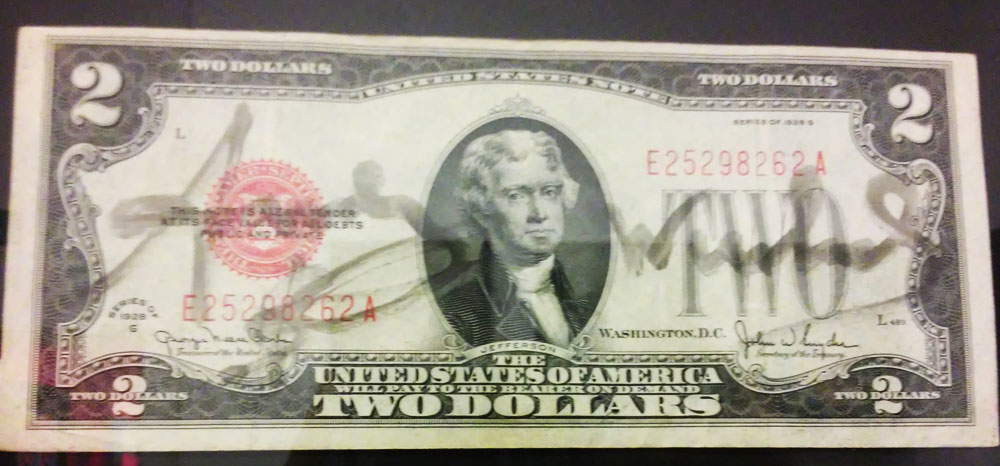

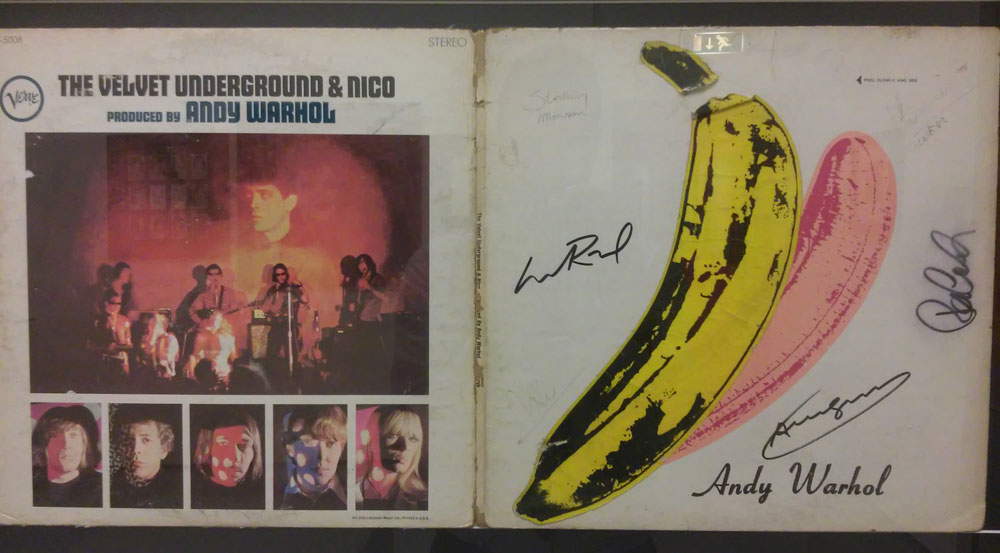

Il confronto però è lasciato alle ultime sale dell’esposizione. Prima, viene passato in rassegna il classico campionario warholiano che si apre con le tipiche Marilyn che occupano tutta una parete e che qui a Lucca le didascalie ci informano essere “after Andy Warhol”, col risultato che la mostra (non è dato sapere se scientemente o meno) rende in tal modo il miglior omaggio possibile alla riproducibilità, alla serialità che costituì base fondante della riflessione warholiana sull’arte. Un compito a cui ben assolvono anche le banconote da due dollari (2 Dollar Bill. Declaration of Independence) che uscivano dalle stamperie di Warhol esattamente come se fossero uscite dalla US Mint: tutte identiche, indistinguibili le une dalle altre, e senza che l’artista ci mettesse sopra la propria mano (firma per autentica a parte). È arte senza l’artista, è la massima celebrazione dell’assunto warholiano secondo cui “se non ci si può permettere un dipinto, si dovrebbe comunque aver accesso al poster”, è arte che, anche in funzione anti-retorica, celebra tanto i “piccoli feticci quotidiani” (efficace espressione che Michele Dantini usa per le zuppe Campbell, ovviamente ben presenti a Lucca, anzi: il climax di tale feticismo quotidiano spiccio è forse il grembiule da cucina che riproduce i barattoli di pelati) quanto i grandi feticci delle masse, dagli attori di Hollywood ai più celebri cantanti. Anche qui, quale miglior modo per celebrare il feticcio, se non il feticcio in sé? Ed ecco quindi che la mostra di Lucca si popola di memorabilia che sicuramente divertono il visitatore, dal cappello di Michael Jackson alla chitarra firmata dai singoli componenti dei Rolling Stones passando per la copertina di The Velvet Undergound & Nico per culminare con l’apoteosi della sala dedicata alle copertine di Interview: vero pantheon warholiano d’elezione oltre che iconostasi pop che esercita un potere al limite del religioso su chi osserva le due pareti zeppe di patinatissimi ritratti di star.

|

| After Andy Warhol, Marilyn Monroe (1985; serigrafia su carta, tutte 84,5 x 84,5 cm) |

|

| Andy Warhol, Two dollars bill (declaration of independence) (anni ’80) |

|

| Andy Warhol, Campbell’s soup pepper pot (1968; serigrafia su carta, 88 x 58 cm) |

|

| Il grembiule con la zuppa Campbell |

|

| I cimeli di Michael Jackson |

|

| La copertina di The Velvet Underground & Nico |

|

| La sala con le copertine di Interview |

E proprio una star costituirebbe anche il primo trait d’union tra Warhol e Gartel: una diffusa vulgata vuole che un giovane Gartel abbia insegnato a Warhol, tramite una curiosa inversione dei ruoli tradizionali, a utilizzare il computer Amiga per “dipingere” Debbie Harry col mouse invece che col pennello. Un’informazione reperibile esclusivamente nelle biografie di Gartel: in un articolo di qualche anno fa, l’edizione statunitense di Wired giustamente scrisse che l’artista asserisce (ma il verbo to claim in inglese assume anche la sfumatura di “rivendicare”) di esser stato lui il mentore di Andy Warhol nell’uso del computer per fare arte digitale. Ma se si fa una rapida ricerca su Google per capire chi è il personaggio, si può anche passar sopra a quelle che ci appariranno subito come inutili sottigliezze da filologi: faremo conoscenza con un pingue newyorkese trapiantato in Florida, che sembra appena scappato da una puntata di South Beach Tow. Capello grigio, lungo e liscio a incorniciare un volto perennemente sorridente, camicione improbabili aperte sul petto con catenina d’oro bene in vista (oppure con colletto chiuso da cravatte con le fantasie più chiassose), macchinoni decorati con patchwork di sua invenzione (le sue Art Cars pare riscontrino un certo successo): insomma, la sobrietà non è che sia proprio di casa.

Comunque è vero che Gartel dovette cominciare un po’ prima di Andy Warhol a fare arte digitale. In mostra abbiamo attestazioni precoci delle sue capacità con, per esempio, una Nina e una Dual personality del 1979, o un French nude del 1981: sono prime elaborazioni di immagini sulle quali Gartel interveniva all’inizio con operazioni tutto sommato semplici (per esempio esasperando i contrasti, oppure alterando saturazione e bilanciamento dei colori), e poi con distorsioni sempre più invasive (in French Nude fanno la comparsa onde acide create col sintetizzatore che Gartel utilizza per colorare in modo violento le sue opere, oppure per far abbattere sui suoi personaggi brutali forme astratte). A livello filosofico, queste immagini di forte impatto sono giustificate dalla lettura delle opere di Philip K. Dick, che immagina futuri distopici fatti di mondi dove umani e macchine sono in lotta tra loro, dove sempre più labile è il confine tra reale e illusorio, dove l’alienazione diventa quasi una paradossale condizione necessaria a comprendere meglio il mondo. Da qui alle visionarie opere degli anni Novanta il passo è breve: metodo preferito diventa il collage virtuale con cui Gartel dà vita a frenetiche composizioni come Downtown (una sorta di “città ideale” del pacchianesimo digitale che rilegge in chiave grossolanamente bonaria e facilona le inquietudini dickiane) e Glory, celebrazione post-warholiana della società dei consumi, dal quale può partire il confronto tra i due artisti.

|

| Alcune opere di Laurence Gartel in mostra a Lucca |

|

| Laurence Gartel, Nina (1979; stampa digitale, 86 x 115 cm) |

|

| Laurence Gartel, French Nude (1981; stampa digitale, 120 x 78,5 cm) |

|

| Laurence Gartel, Glory (1998; stampa digitale, 119,5 x 148 cm) |

|

| Laurence Gartel, Downtown (1996; stampa digitale, 120 x 180 cm) |

Se dunque Warhol era il capo dei tamarri, Gartel è quello sicuramente più ambizioso, quello più desideroso di mettersi in mostra, quello più indelicato e rumoroso. A lui non basta che la Coca-Cola ammorbi le nostre esistenze con le sue martellanti réclame: suo auspicio è che il brand varchi i confini planetari per spandersi nell’universo, e per fare questo immagina il noto marchio rosso fluttuare sopra un fondo nero che simboleggia lo spazio cosmico. Per Gartel non è sufficiente celebrare i miti del presente, ma occorre anche proiettare tali immagini “in futuri plausibili, in scenari immaginifici, in dimensioni realmente oniriche”: è una sorta di scatto in avanti nutrito di fantascienza e scaturito da una società sempre più preda d’incertezza, all’interno della quale i miti, celebrati tanto da Warhol quanto da Gartel, non hanno più il valore che avevano un tempo, e che probabilmente necessita di immaginare se stessa in forme sempre nuove, fondando tale opera di rigenerazione sul sogno che per Gartel, come da lui stesso ammesso, è elemento tipico dell’essere umano, capace più d’ogni altro di distinguerlo dalla macchina. Il cerchio del tamarrismo si conclude degnamente con alcune similitudini iconografiche: valga l’esempio dei camion di Andy Warhol giustamente richiamati dal rozzo Gmc Truck di Gartel che, tronfio e ignorante, si lancia fuori da un turbinio di colori psichedelici un po’ effetto grafico di Windows Media Player, un po’ fondale su cui si dimenavano i re del tamarrismo musicale, ovvero i Kiss, nel cafonissimo video di Psycho Circus.

|

| Laurence Gartel, Coca-Cola (1996; stampa digitale, 115 x 90 cm) |

|

| Andy Warhol, Truck (1985; litografia su carta, tutti 17 x 17 cm) |

|

| Laurence Gartel, Gmc Truck (1995; stampa digitale, 86,5 x 114 cm) |

Con Warhol vs. Gartel. Hyp pop il Lucca Center of Contemporary Art esce dalle logiche della solita mostra su Andy Warhol (e per fortuna, perché ci sarebbe stata anche l’aggravante: Warhol era già stato in mostra a Lucca appena cinque anni fa), compiendo tuttavia un’operazione coraggiosa nel proporre un artista come Gartel, piuttosto autoreferenziale, che sembra tagliato fuori dagli ambienti dell’arte “che conta”, e che deve la sua fama più ai nomi à la page per i quali ha lavorato che a una fortuna critica ancora da ottenere (o tutt’al più scarsa). Il tempo dirà se il curatore Maurizio Vanni ha avuto ragione a proporre questo confronto: per adesso possiamo limitarci a godere d’una mostra intelligente che, sì, darà da pensare sul “modificarsi del senso dell’arte in un’epoca che impone un continuo confronto tra uomo e macchina”, ma che soprattutto è molto divertente.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).