Agnes Questionmark, se un'artista manipola il corpo fondendo carne e tecnologia. Com'è la mostra di Lucca

“La mutazione”, scriveva Francesca Alfano Miglietti nella prefazione a Indentità mutanti. Dalla piega alla piaga: esseri delle contaminazioni contemporanee, Costa & Nolan, 1997, “è la dimensione anarchica che non riconosce la linearità di una evoluzione di specie. È l’automutazione. La scelta dell’identità sottratta a sesso, razza, religione”. Questo saggio vertiginoso, considerato un manifesto dell’identità nomade, individua una nuova costellazione transdisciplinare di ricerche artistiche accomunate da un’idea di corpo in metamorfosi, territorio di scambio tra naturale e artificiale, maschile e femminile, meccanico e biologico. “In questo scenario”, continua l’autrice, “il corpo sembra essere diventato uno dei luoghi più importanti della mutazione in atto, un corpo mutato fino alla perdita della memoria di un archetipo, sia scientifico sia antropologico-culturale, un corpo come campo di battaglia ideale tra natura e cultura, un corpo ibrido, la carne mutante, organi interfacciati, con microchip, display, tecnologie hardware… un corpo che presenta sempre più analogie con il corpo-sociale in cui si sviluppa e muta […] L’arte dell’universo delle mutazioni si dispiega fuori dalle costrizioni dell’addestramento culturale, fuori del livellamento serializzato delle industrie culturali, fuori dai regolamenti della comunicazione artistica ufficiale. È un’arte che già utilizza il prelievo, lo spostamento, il campionamento, il missaggio, il riutilizzo. È un’arte che agisce la distribuzione nomade di informazioni che fluttuano nei piani semiotici deterritorializzati, è un’arte che si sposta dai messaggi ai dispositivi”. Quella che a cavallo degli anni Novanta sembrava palesarsi da più parti come una nuova ubiquità linguistica sul punto di esplodere, era un’arte attiva con le modalità di un virus, un codice inoculabile in un sistema (ovvero, un corpo culturale) capace di modificarne e alterarne il funzionamento. Guy Debord, William Burroughs, David Cronenberg, James G. Ballard, Vito Acconci, Gina Pane, Orlan, Gilbert & George, Matthew Barney sono alcuni autori nevralgici di questa linea di ricerca che, nonostante la sua estetica talvolta distopica, covava una segreta fiducia nel valore positivo della connessione in quanto agente propulsivo di una rivoluzione antropologica sul punto di sovvertire ogni ambito della vita. Molto di ciò che quegli autori avevano immaginato in forma allucinata ed eclatante (reti neuronali, innesti sottopelle di marcatori biometrici, organi tenuti in vita artificialmente fuori dal corpo, decodificazione genetica) è oggi diventato realtà all’esito di un processo sempre più capillare e invisibile di contaminazione tra tecnologia, essere umano e natura.

Nonostante la relazione tra questi tre ambiti sia al centro della ricerca di diversi artisti contemporanei, pochi sono quelli che hanno raccolto l’eredità (più che mai attuale) di quelle riflessioni in tutta la loro visionaria complessità mitopoietica. Se pensiamo, ad esempio, ad artiste come Julia Phillips, June Crespo o, in Italia, Giulia Cenci, le loro sculture rimandano a una presenza post-umana ibrida e fantasmatica attraverso il prelievo di elementi industriali e l’utilizzo di materiali evocativi di una sensualità biologica, ma la loro produzione non si configura come una grande narrazione fondativa in grado di proporre un’ipotesi di futuro potenzialmente inscrivibile in un corpo reale. Mentre invece altri autori, come Ed Atkins o Jon Rafman, iperbolici creatori di mondi in potenza paragonabili per estensione a quelli degli autori sopracitati, spostano la riflessione su una corporeità virtuale innervata di esistenzialismo, che prescinde quasi del tutto dalla realtà tangibile del corpo, sublimato nella dimensione smaterializzata della rete. Attinge invece direttamente a quest’ambito la poetica di Agnes Questionmark (Roma, 1995), giovane artista che lavora tra performance, scultura, video e installazione, la cui carriera sulla scena globale riveste un carattere di eccezionalità su più livelli, soprattutto in riferimento al panorama nazionale. Agnes infatti, a soli trent’anni, può già vantare riconoscimenti di norma preclusi ai suoi coetanei italiani, essendo la sua vicenda creativa costellata di menzioni a prestigiosi premi e di esposizioni in autorevoli sedi anche all’estero, come il Centre d’Art Contemporain di Ginevra, la König Galerie di Berlino, la quattordicesima Biennale di Gwangju e, più di recente, la sessantesima Biennale Arte di Venezia curata da Adriano Pedrosa, dove il suo lavoro Cyber-Teratology Operation (2024) è stato selezionato per finanziarne la realizzazione tra i progetti di oltre 150 giovani artisti emergenti under 30 provenienti da 37 Paesi, candidatisi nella seconda edizione del bando Biennale College Arte (2023/24). L’opera, inclusa fuori concorso nella mostra Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere, era emblematica della capacità dell’artista di costruire mondi ibridi e integrati a partire dalle manipolazioni tecnologiche di un corpo trans (trans-specie, transgender, transumano) che con la sua trasformazione autarchica sfida la normatività della bipolitica patriarcale e del controllo medico-scientifico.

Centrale, in quel lavoro come in tutta l’opera dell’artista, la sperimentazione scientifica e medica incentrata su pratiche, come la chirurgia robotica e la transcorporeità, atte a rimodellare la comprensione del termine “umano” in una chiave futurista che obbliga lo spettatore a riflettere sulla sua condizione presente. La pratica di Agnes Questionmark ha già raggiunto un tale livello di maturità e coerenza, in termini sia formali sia contenutistici, da non avere paragoni nel contesto nazionale, dove queste tematiche risultano ancora poco affrontate e mai con un approccio così informato e articolato, anche sul lungo termine. Della linea di ricerca individuata in apertura, l’artista recepisce le suggestioni, le angosce e la capacità di pensare in grande, senza preoccuparsi della “giusta misura” e senza cercare di attenersi a quell’estetica rarefatta e concettuale che di solito contraddistingue la produzione artistica incentrata sul post-umano. In prima persona protagonista delle sue installazioni scultoree e video, ha iniziato a elaborare la propria fabula speculativa a partire dalla sua identità fluida e metamorfica di soggetto trasgender. Il suo lavoro attinge allo stesso ambito estetico polimorfico di Matthew Barney, artista a cui è stata spesso accostata, ma focalizza la sua ricerca, come i performer più estremi del periodo glorioso della Body Art, in primis Orlan, su una manipolazione reale e profonda del corpo, che nel suo caso è il punto di partenza e non uno spettacolare climax performativo.

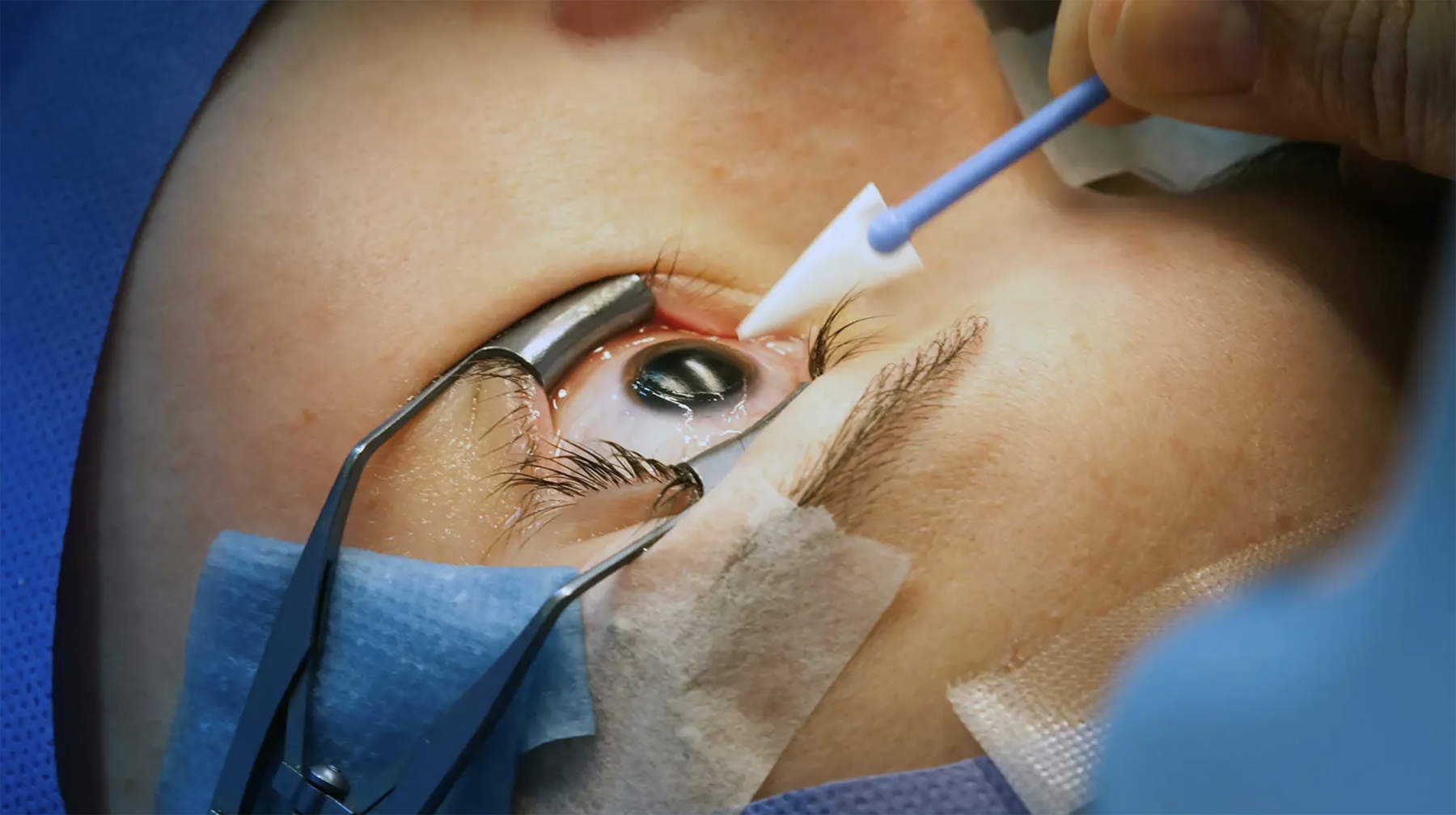

La necessità di considerare se stessa in modo scientifico e medico per poter compiere scelte autonome nel suo individuale processo di transizione, anche a costo di sfiorare il limite della legalità, e sfuggire alle forzature del sistema sanitario italiano, l’ha indotta ad attraversare in maniera approfondita una pluralità di territori normalmente rimossi dal sistema informativo ufficiale, testandone le implicazioni anzitutto sulla sua pelle e poi nel lavoro. Proprio per questo motivo, un limite alla circolazione dei suoi lavori è la difficoltà di trovare un contesto espositivo adeguato (stante anche l’ambiziosità di realizzazione dei suoi progetti) e un pubblico disposto a riflettere, al di là di narrazioni ed estetiche abusate, su temi conturbanti come quelli da lei trattati. Costituisce dunque un’occasione imperdibile per entrare in contatto con la sua poetica la mostra personale Nexaris Suite curata da Angel Moya Garcia alla Tenuta dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca), prezioso e visionario incubatore della ricerca artistica contemporanea diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni nelle amene colline alle porte di Lucca, dove hanno sede l’omonima azienda agricola e l’associazione culturale. Entrando nella sala sotterranea dedicata alle esposizioni temporanee, il visitatore si ritrova catapultato in un’ambigua stanza chirurgica automatizzata, ricreata da tre schermi video di dimensioni ambientali, in cui è in corso un misterioso intervento operato da due figure pseudomediche (una è la stessa Agnes) su un’entità biologica vagamente antropomorfa. I tre schermi rimandano, con una lieve sfasatura cronologica che incrementa lo straniamento, a tre differenti prospettive dell’operazione in cui si fondono suggestioni delle tecniche diagnostiche più avanzate, come la risonanza magnetica e la scansione radiografica mobile, e un’impeccabile estetica cinematografica ammiccante al genere fantascientifico. Si tratta di Opera Medica (2024), installazione video ipnotica che mette in campo tutte le componenti cruciali della pratica dell’artista, come la fascinazione per le specie aliene e per le analisi scientifiche, l’investigazione dei limiti del corpo umano e delle aporie insite nella sua traduzione in codice informatico, il tema della sorveglianza sanitaria percepita come violenza e una sorta di culto della tentacolarità assurto ad approccio teoretico e strumento di critica nei confronti dell’antropocene capitalista.

Se il convergere delle riprese genera non la visione onnisciente e unitaria che ci si aspetterebbe, ma lo svaporare della coscienza in una molteplicità di flussi senzienti, molte e destabilizzanti sono le domande e le intuizioni suscitate da questa frammentazione. Anzitutto, il fatto che solo attraverso la tecnologia (in questo caso medica) riusciamo a vedere e comprendere dall’interno noi stessi sembra attestare, portando alle estreme conseguenze la perdita dell’aura di cui parlava Walter Benjamin in relazione all’arte, una sopravvenuta mancanza di autenticità del corpo nella sua riproduzione tecnologica, aspetto che fa emergere la natura normativa e vulnerabile del concetto di umanità. Quello immaginato da Agnes Questionmark è un corpo multiplo, crogiolo della fusione tra carne e tecnologia, manifestazione anarchica e deviante di una nuova fenomenologia estetica in grado di ridisegnare l’idea di soggettività in simbiosi con quella di mutazione e di reinventare le strutture politiche in base a nuovi rapporti tecnologici di biopotere. Nelle immagini da cui lo spettatore è circondato nell’installazione confluiscono lo sguardo di un ipotetico osservatore all’interno del laboratorio chirurgico, riprese dettagliate degli organi e dei tessuti interni del paziente (bellissimi brani di una soffusa videoarte astratta) e la visione annebbiata di quello stesso soggetto, che nello stato di semi-incoscienza indotto dall’anestesia scruta dal basso le sue curatrici-carnefici.

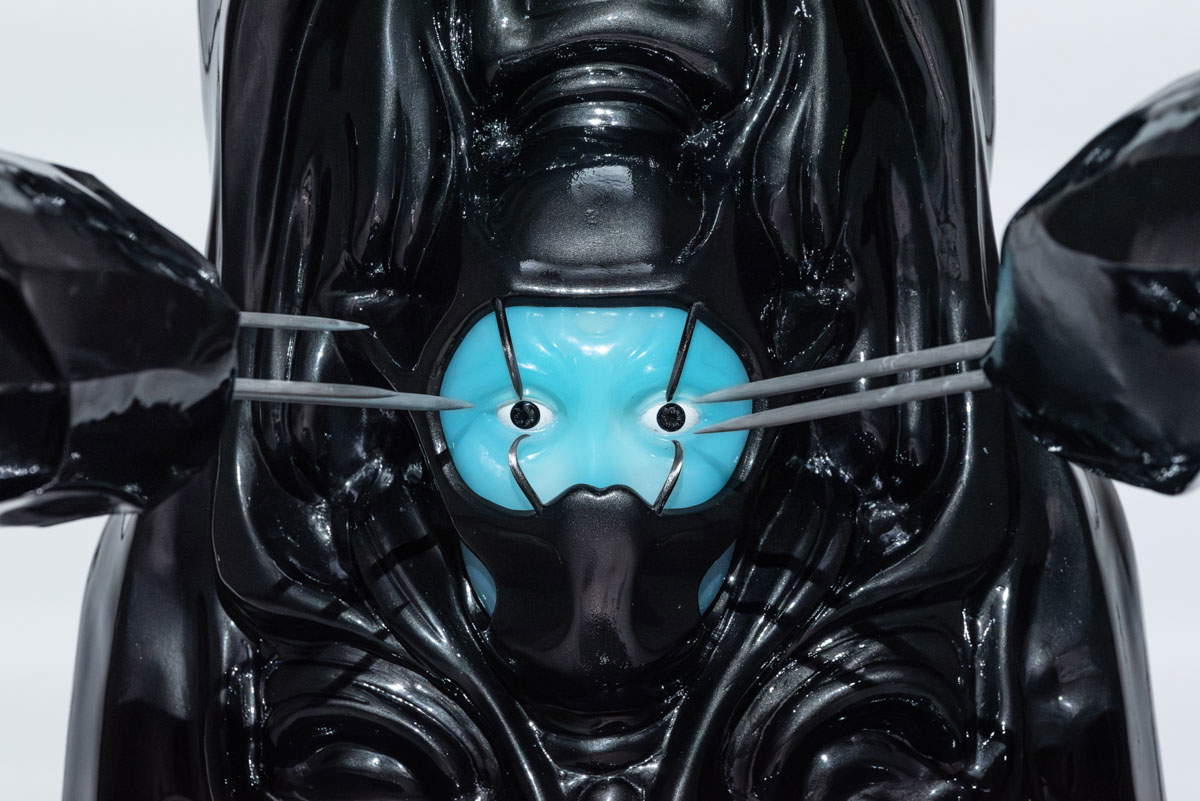

All’improvviso l’ordine delle cose si sovverte e da uno squarcio nel corpo disteso sul tavolo operatorio sguscia un inaspettato tentacolo rosa assieme a un liquido imprecisato, evento che scatena il caos nella sala operatoria e istiga per qualche ignoto input subliminale la chirurga e la sua assistente a strangolarsi a vicenda. Il tema dello sguardo e la semantica dell’essere tentacolare ritornano in Nexaris (2024), imponente scultura in resina acrilica, silicone e ferro che troviamo nella seconda parte della mostra, di cui costituisce il complemento hardware. L’opera richiama un inquietante idolo sospeso, dal cui corpo a bozzolo approssimativamente umano fuoriescono teneri e viscidi tentacoli color carne. La forma complessiva deriva, oltre che dalle sopramenzionate impressioni biologiche, da quella dell’omonimo apparato per l’imaging multimodale prodotto da Siemens e utilizzato in ambito medico per monitorare l’intero percorso clinico dei pazienti minimizzando l’invasività.

Se i rapporti di dominazione tra paziente e medico si fondano sul primato dello sguardo che quest’ultimo acquisisce tramite le protesi tecnologiche, cosa succede quando l’oggetto dell’intervento sono proprio, come in questo caso, gli occhi? E ancora, se il sé e il dispositivo possono diventare un tutt’uno attraverso una relazione simbiotica, come si trasformano di conseguenza i nostri concetti di vita e di identità alla luce delle più recenti scoperte scientifiche? La risposta che si legge tra le righe è quella di provare a elaborare nuovi sistemi di convivenza multi-specie per permettere alla complessità di esistere, sulla scia di riflessioni nutrite dalla lettura di Michel Foucault, Donna Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Helen Hester e Paul B. Preciado. Se l’artista sembra abbracciare le teorie dell’intersezionalismo harawayano che intravede nella contaminazione tra tecnologia, generi e natura l’unica mutazione atta a consentire la nostra sopravvivenza futura, nel suo immaginario artistico tale fusione si incarna nell’ibridazione tra la piovra e l’essere umano.

Quest’innesto nella sua ricerca compare a partire dalla long-durational performance (84 ore nel corso di 23 giorni consecutivi: otto ore al giorno) intitolata Transgenesis e realizzata nel 2021, in coincidenza con l’inizio della sua terapia ormonale, all’interno di un centro sportivo abbandonato a Londra. Lì, mettendosi in scena come creatura ibrida all’interno di una monumentale scultura dalle sembianze di una piovra sospesa su una piscina vuota, l’artista esponeva la sua impercettibile (ma reale) trasformazione in atto, mettendola in scena come una grandiosa trasformazione artistica e metaforica. Per ragioni biografiche e affettive, inoltre, l’acqua è per lei l’habitat amniotico ideale di un’esistenza dai limiti fluidificati, dove la scienza trapassa senza soluzione di continuità nell’arte e viceversa. Sarà possibile costruire una nuova rappresentazione dell’essere umano con queste premesse? Questa è la domanda a cui tendono tutte le magnifiche creature da lei portate in vita: non è dato ancora scoprirlo, ma vale la pena attraversare in tutta la sua estensione l’universo visivo in cui la si ricerca per godere della sua estetica sontuosa venata di tenero cinismo. L’aspetto che rende il lavoro di Agnes una singolarità nel panorama degli artisti italiani, soprattutto suoi coetanei, è la capacità di progettare in grande con attenzione maniacale al dettaglio, portando a termine progetti in grande scala e di difficile realizzazione e collocazione senza contaminarne le istanze con il valore commerciale. Ciò che invece lo rende così coinvolgente è, invece, l’utilizzo del corpo con la stessa viscerale disponibilità della Body Art a trattarlo come oggetto artistico e veicolo di significato, ma con un registro estetico aumentato e lussuriosamente artificiale da cui è intrigante lasciarsi ammaliare.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE