Sul trionfo del populismo estetico

Nel suo fondamentale Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism cominciato nel 1984, Fredric Jameson aveva riassunto, con grande chiarezza, la tendenza culturale ch’era stata preconizzata da MacDonald già una ventina d’anni prima e che forse più d’ogni altra ha caratterizzato la postmodernità: “la cancellazione del confine (essenzialmente proprio del modernismo avanzato) tra la cultura alta e la cosiddetta cultura di massa o commerciale, e l’emergere di nuovi tipi di ’testi’ pervasi di forme, categorie e contenuti di quell’industria culturale tanto appassionatamente denunciata da tutti gli ideologi del moderno”. Alla base di tale cancellazione si colloca quello che secondo Jameson è il supremo aspetto formale di tutto il postmodernismo, ovvero quella mancanza di profondità (depthlessness) che eliminerebbe ogni possibilità ermeneutica dell’opera d’arte e che avrebbe introdotto una sorta di cultura della superficie, necessaria conseguenza della riduzione dell’arte a mera commodity e della separazione tra significante e significato dell’opera.

Per meglio specificare questo concetto di depthlessness, Jameson introduceva il paragone tra le “scarpe” di Vincent van Gogh e quelle di Andy Warhol, chiamando in causa il Paio di scarpe del pittore olandese, dipinto nel 1886 e conservato al Van Gogh Museum di Amsterdam, e l’opera Diamond dust shoes di Warhol, del 1980. Nel primo caso ci troviamo dinnanzi a un’opera che, qualora non scada al livello di pura decorazione, scaturisce da una determinata situazione iniziale, che si colloca in un preciso passato e in un preciso contesto: un contesto che occorre ricostruire affinché il dipinto non rimanga un “oggetto inerte, un prodotto finale reificato”. Jameson chiamava in causa Heidegger, per il quale le scarpe di van Gogh ricreavano il mondo che ne costituiva il suo contesto, ed erano essenza di quel mondo, rivelato al riguardante attraverso la mediazione dell’opera stessa. Un’opera che costituisce “un atto simbolico” fin dal momento in cui l’immagine si manifesta agli occhi di chi la osserva: gli stessi materiali, spessi e grezzi, che van Gogh utilizzava, erano riflesso della faticosa realtà contadina da cui quelle scarpe emergevano, e la susseguente esplosione vangoghiana degli oggetti “in una superficie allucinatoria di colori” non era che un “gesto utopico, quale atto di compensazione che finisce per generare tutto un nuovo utopico regno dei sensi”. L’opera di Warhol, al contrario, presenterebbe una mera “raccolta casuale di oggetti morti”, privati della capacità di restituire il loro vissuto: le sue scarpe sarebbero esclusivamente feticci frutto della mercificazione tipica della società contemporanea. In altri termini: le scarpe di Andy Warhol, secondo Jameson, non parlano, e non sarebbe possibile reperire nell’immagine altro che il suo mero significante.

|

| Vincent van Gogh, Un paio di scarpe (1886; olio su tela, 37,5 x 45,5 cm; Amsterdam, Van Gogh Museum) |

|

| Andy Warhol, Diamond Dust Shoes (1980; stampa a inchiostro e polvere di diamante su carta, 101,6 x 152,4 cm; Collezione privata) |

Jameson aveva implicitamente riunito sotto il termine “populismo estetico” questo tentativo d’eliminare la linea che separa la cultura alta dalla cultura di massa, e qualche anno più tardi, nel suo saggio On “Cultural Studies”, aveva rimarcato come “il sintomo negativo del populismo è l’odio e il disgusto nei confronti degli intellettuali in quanto tali (oppure nei confronti dell’accademia, che sembra esser diventata un loro sinonimo)”. A più di trent’anni di distanza dalle loro prime formulazioni, le teorie di Jameson sul populismo estetico non ci appaiono soltanto estremamente attuali, ma ci forniscono una base per considerare come tale tendenza si sia affermata e sia diventata sempre più aggressiva, specialmente nel nostro paese, dove uno tra i pochi a richiamare l’attenzione sul tema in tempi recenti è stato Gabriele Pedullà con un importante articolo pubblicato nel 2016 sul Sole 24 Ore. La ragione per la quale la voce di Pedullà può esser ritenuta sostanzialmente isolata è contenuta nelle sue stesse parole: caratteristica dei nostri giorni, sostiene Pedullà, è che il populismo estetico si combina con l’antipopulismo politico dando origine a un fenomeno dai tratti inediti. Ne consegue che quanti “mettono quotidianamente in guardia lettori ed elettori contro la minaccia delle forze anti-sistema”, sono gli stessi che “non perdono occasione per farsi grancassa dell’insofferenza dei consumatori più corrivi verso qualsiasi forma di arte sofisticata”. Tutti del resto abbiamo presenti molti dei recenti attacchi contro la classe intellettuale da parte di tanti politici che si dichiarano antipopulisti. Vige quindi la convinzione che la gente cui non bisognerebbe affidare le decisioni sulle più importanti questioni politiche, quella che non sarebbe in grado d’informarsi in maniera adeguata e approfondita prima d’esprimere il proprio voto in cabina elettorale, quella spesso accusata di lasciarsi trascinare da pulsioni quasi istintive o comunque da logiche che hanno a che fare più con l’emozione che con l’approfondimento critico, possa diventare, in materia d’arte, di letteratura e di musica, l’unico giudice ammissibile, contro cui non si può far appello.

Non si tratterebbe d’una semplice questione di gusto, stante il fatto che il gusto non è mai stato determinato dalle classi intellettuali: si tratta d’una tendenza culturale capace di minare le basi stesse della cultura. E di tale tendenza, per seguitare sugli esempî di Jameson, sono vittime tanto van Gogh, quanto Andy Warhol (ma il discorso potrebbe estendersi a qualsivoglia rappresentante dell’alta cultura): il primo in quanto totalmente decontestualizzato, privato degli aspetti più alti e profondi della sua arte e della sua esperienza personale, il secondo in quanto travolto da quella stessa superficialità che gli è stata attribuita. Il populismo estetico si nutre di cultura alta (quando invece, prima della postmodernità, esisteva una cultura popolare che rimaneva separata dalla cultura alta), ma nel fare ciò la corrode e la priva di senso: il populismo estetico, di conseguenza, c’impedisce di guardare alle figure di van Gogh e Warhol nella loro totalità. E questo è un fatto inedito, perché se fino a non molto tempo fa la “cancellazione del confine” si sostanziava in una produzione midcult che imitava la cultura alta senza intaccarla, adesso il populismo estetico logora direttamente la cultura alta: si è in sostanza consumato quello scadimento a pura decorazione che Jameson paventava. Così, abbiamo perso la cognizione del fatto che le opere di van Gogh fossero dotate di dirompenti e polemiche connotazioni sociali e politiche, alimentate dalle numerose letture che avevano animato la poetica del grande pittore (van Gogh era un avido lettore: nella sua biblioteca si potevano trovare libri di Michelet, di Dickens, di Hugo, di Harriet Beecher-Stowe, e per quanto l’artista leggesse senza un particolare ordine o senza uno scopo preciso, si trattò di letture fondamentali per lo sviluppo della sua pittura). Di fronte alle opere di Andy Warhol non c’interroghiamo su diversi aspetti fondamentali della sua arte (come, per esempio, il suo rapporto con la religione), e ci dimentichiamo del fatto che, se è vero quanto sostiene Barbara Rose, “Andy Warhol era un Duchamp nostrano che riportò in vita l’orientamento duchampiano dell’anti-arte con intenso vigore proletario”, spinto dal “desiderio dadaista di cambiare le regole del gioco dell’arte perché più persone potessero parteciparvi”. Il populismo estetico ha fatto di van Gogh un individuo tormentato che dipingeva sospinto esclusivamente dai suoi ineffabili moti dell’anima (un’interpretazione povera e banalizzante ufficialmente sancita dalla recente mostra di Vicenza, esposizione marcatamente populista), e di Warhol il vacuo cantore delle celebrities di Hollywood, raffigurate in centinaia d’icone replicate, di facile comprensione.

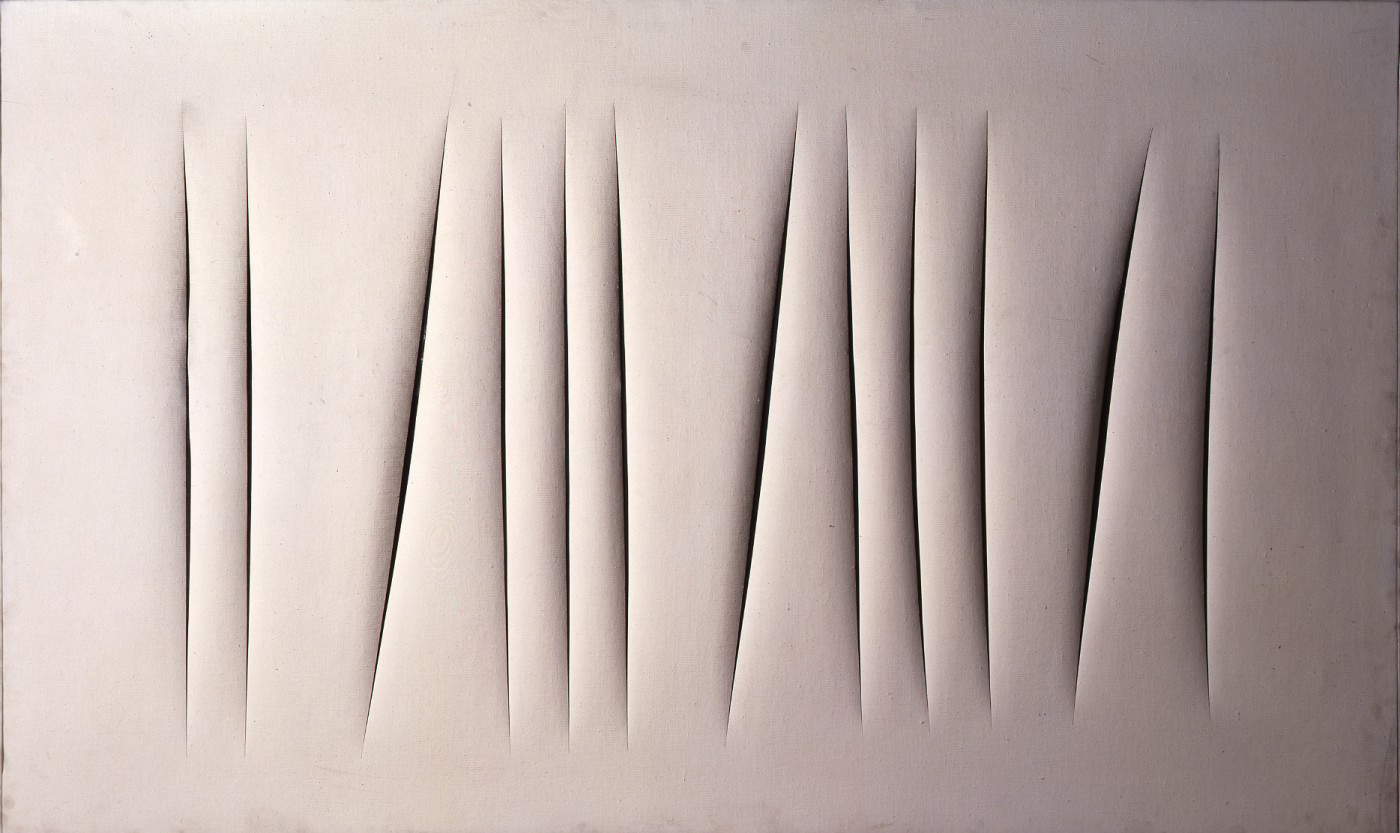

Tutto ciò laddove esista comunque un’immaginario che sia in grado di soddisfare il gusto populista o, più semplicemente, la sua sete di trame: il populista estetico non cerca, per utilizzare un’immagine di Labranca, un senso dietro all’opera d’arte, malgrado in apparenza, di fronte a un’opera per lui difficile o impossibile da decodificare, si domandi quale possa essere il suo senso. Il populista estetico, al contrario, cerca una trama, e per tale ragione un lavoro di Fontana o di Burri gli risulterà incomprensibile: e poiché ogni tentativo ermeneutico appare al populista estetico come un’attività intellettuale, la conseguenza più tangibile dell’assunto di Jameson sul sintomo negativo del populismo sarà l’odio, il disprezzo o il sarcasmo più becero nei confronti di tutte quelle forme d’arte che non veicolano una trama, ma necessitano di un’interpretazione affinché se ne possa cogliere un senso o se ne possa almeno ricavare un messaggio.

|

| Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attese (1964; cementite su tela, 190,3 x 115,5 cm; Torino, GAM) |

Gli effetti del populismo estetico sulla produzione culturale (senza entrare nel merito della produzione artistica) sono facilmente riscontrabili scorrendo, per esempio, un elenco delle mostre più visitate dal pubblico. Si tratta per lo più di mostre appositamente confezionate per assecondare il gusto imperante (secondo il quale, peraltro, l’arte deve necessariamente coincidere con la bellezza, un assunto alla base della nefasta, e populista, retorica della bellezza che ammorba molte discussioni sul patrimonio culturale), di rassegne che non si propongono obiettivi scientifici, e che spesso non sono neppure sostenute da un adeguato progetto di ricerca, foss’anche animato da finalità meramente divulgative. E si tratta in diversi casi di mostre che carezzano il proposito populista secondo il quale l’arte non necessiterebbe d’interpretazioni, né tanto meno d’interpretazioni fornite da studiosi (che la vulgata populista spesso indica come rei di voler escludere le cosiddette persone comuni dalla fruizione dell’arte), ma sarebbe solo un fatto d’emozioni, e per provare un’esperienza soddisfacente sarebbe sufficiente farsi guidare soltanto dal proprio sentire nei confronti dell’opera (e spesso, qualora non corra empatia tra il populista e l’opera, capita che si mettano in dubbio le qualità stesse dell’opera). Un proposito che incontra largo favore in virtù del fatto che anche l’arte è stata intaccata dal principale assunto del populismo in politica (“uno vale uno”), e di conseguenza la maggioranza ha ragione anche quando si tratta di stabilire cos’è arte e cosa non lo è, o quanto meno in che modo vi si debba accedere. Perciò il populismo estetico, in buona sostanza, ha fatto dell’arte una sorta d’intrattenimento, un divertissement fine a se stesso: se la maggioranza ha sempre ragione, sottolinea Pedullà, “non c’è alcuna ascesa spirituale da compiere (per esempio come autoeducazione alla varietà o alla storicità del gusto)”, e di conseguenza “da qui alla rivolta contro le élite culturali il passo è breve: sino all’intolleranza verso qualsiasi forma di complessità”. Semplicemente, vox populi, vox dei.

Sembra dunque ragionevole ipotizzare che il populismo estetico oggi riesca a orientare la produzione di molte mostre, di libri, di programmi televisivi e, in generale, di prodotti culturali, e che pertanto riesca a tracciare quelle che per molti sono le uniche vie d’accesso alla cultura: una cultura che viene però privata della sua sostanza, edulcorata e continuamente logorata. Di populismo estetico però si parla poco, e forse occorre che l’argomento possa riuscire a manifestare una presenza più consistente nell’ambito del dibattito culturale: si tratta, in fondo, di far passare il messaggio che, intanto, non si potrà mai uscire definitivamente dal postmodernismo se non si presenta una via alternativa al populismo estetico, e che (collocandosi di fronte a un altro punto di vista della questione) l’arte non è intrattenimento, e l’approccio all’arte (e alla cultura tutta) non può prescindere dalla sua complessità.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).