Gucci e la prostituzione dell'arte

Una nostra lettrice, Ornella Spada, ci ha inviato una risposta all’editoriale di Tomaso Montanari pubblicato lo scorso 5 aprile sul suo blog Articolo 9: l’argomento era il progetto “Primavera di Boboli”, il restauro del Giardino reso possibile da una donazione della casa di moda Gucci, che organizzerà il 29 maggio una sfilata a Palazzo Pitti. Come redazione di Finestre sull’Arte teniamo a precisare che non condividiamo i contenuti dell’articolo e ce ne dissociamo: tuttavia il nostro sito, nella sua tradizione di accoglienza e di promozione del pluralismo, è notoriamente aperto a tutti i contributi di chiunque voglia partecipare alle discussioni attorno allo stato dei beni culturali nel nostro paese. L’autrice del seguente contributo, Ornella Spada, è laureata alla Columbia University e ha lavorato al Guggenheim di New York e alla Gagosian Gallery.

|

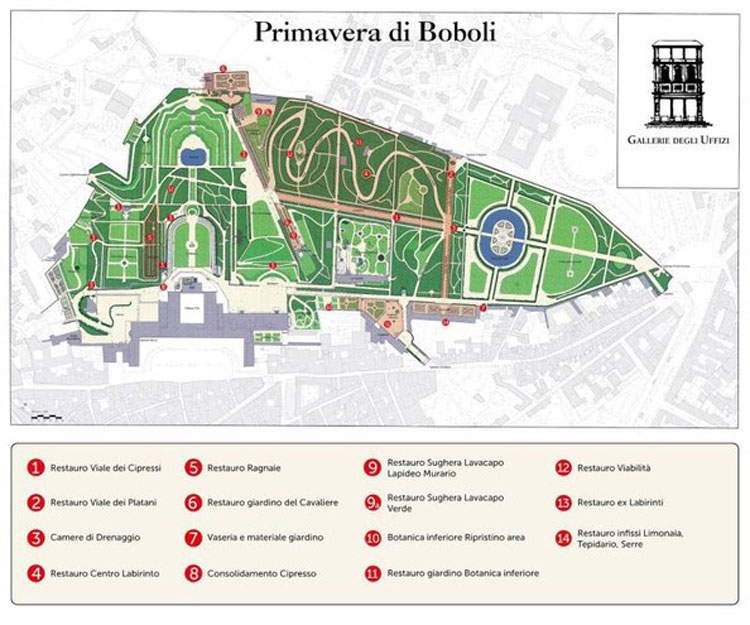

| Il progetto Primavera di Boboli |

“Firenze prostituta” è il titolo con il quale Tomaso Montanari, storico dell’arte, ordinario di Storia dell’Arte Moderna all’Università di Napoli Federico II ed editorialista, commenta sul blog Articolo 9 di Repubblica l’accordo tra Gucci, il Comune di Firenze e le Gallerie degli Uffizi. L’amministratore delegato della celebre casa di moda Marco Bizzarri, insieme con il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Smidt, il sindaco Dario Nardella e il ministro Dario Franceschini, ha annunciato di aver donato 2 milioni di euro al museo per il restauro e la valorizzazione del Giardino di Boboli. In cambio della donazione, Gucci ha ottenuto la concessione della Galleria Palatina di Palazzo Pitti per la sfilata che si terrà il 29 maggio.

Tomaso Montanari critica aspramente l’atteggiamento di apertura delle istituzioni italiane e difende quello tenuto dalla Grecia di fronte alla richiesta, da parte della casa di moda, di utilizzo del Partenone per lo stesso evento. Il Consiglio Archeologico Centrale della Grecia aveva rifiutato in maniera perentoria la concessione dell’Acropoli di Atene a Gucci.

“Sputtanato” è anche l’aggettivo che lo storico dell’arte utilizza per Palazzo Pitti, definito “il museo più sputtanato d’Italia, tra addii al celibato di milionari, prestiti imposti dalla politica, mostre di stilisti, non si tratta di un progetto culturale, ma di prostituzione “qua siamo di fronte a grandi multinazionali che usano i beni comuni come location per vendere meglio i loro prodotti”.

La posizione piuttosto romantica e aggressiva del professore non riconosce alcuni aspetti più realistici che sono sempre appartenuti al mondo dell’arte e che lo hanno visto da sempre accostarsi al mondo dell’economia e della finanza. Cercherò di smontare il discorso dello storico nei punti più salienti.

Montanari lo definisce sputtanamento, ma ciò che accade alla Galleria Palatina è la direzione che tutti i luoghi di cultura nel mondo stanno seguendo, dal Louvre di Parigi al Met di New York. I musei si stanno trasformando in entità liquide dove l’arte si incrocia con iniziative culturali e commerciali molteplici e variegate. Le ragioni sono diverse, una prima è economica: i musei infatti, in altri paesi, non godono di finanziamenti pubblici (non del tutto come in America o sono molto risicati come in alcuni paesi europei) e da anni si sono inventati sistemi di autofinanziamento per evitare di chiudere i bilanci in rosso e promuovere innovazione e cultura. Da qui la promozione di una forte politica di merchandising, di branding e di pubbliche relazioni con la concessione in affitto di spazi appositi per eventi di gala e fundraising. Il fatto che il bilancio di un museo sia positivo e che ci siano dei margini, fa sì che ci possano essere investimenti: significa per esempio promozione di giovani artisti, investimenti in tecnologia per una migliore fruizione per esempio delle opere d’arte con conseguenti benefici educativi per visitatori di tutte le età, dai bambini agli adulti, e soprattutto più opportunità di lavoro per i giovani. Se il prezzo da pagare per tutto ciò è una sfilata di Gucci, io credo che il problema stia piuttosto nel non averci pensato prima, e nel non aver cercato di promuovere da tempo un’affiliazione con le case di moda italiane per ottenerli tutti, quei 56 milioni rifiutati ingenuamente dalla Grecia [ndr: cifra poi smentita da Gucci].

Il professore continua dicendo: “È una sorta di autoglorificazione del presente, che si arrampica sulle spalle del passato: autopromozione a buon mercato, attraverso un falso storico. E se a Pitti troviamo gli stessi abiti che popolano le vetrine delle strade che abbiamo percorso per raggiungere il museo, che cosa abbiamo fatto? In gioco non c’è la dignità dell’arte, ma la nostra capacità di cambiare il mondo. Il patrimonio culturale è una finestra attraverso la quale possiamo capire che è esistito un passato diverso, e che dunque sarà possibile anche un futuro diverso. Ma se lo trasformiamo nell’ennesimo specchio in cui far riflettere il nostro presente ridotto a un’unica dimensione, quella economica, abbiamo fatto ammalare la medicina, abbiamo avvelenato l’antidoto. E quale «dialogo» ci potrà mai essere tra i vestiti di Gucci e le pale d’altare di Andrea del Sarto, o le Madonne di Raffaello?”

Il connubio “moda e musei” che suona così oltraggioso agli occhi del professore è prassi nei più grandi musei del mondo. Si ripete ogni stagione tra Parigi e New York, basti citare la sfilata di Proenza Schouler al Whitney Museum nel febbraio del 2016 o quella di Louis Vuitton al Louvre di Parigi lo scorso marzo, giusto per fare due esempi. Nella capitale francese il Palais Galliera diventerà nel 2019 il primo museo di moda permanente del paese grazie al prezioso supporto della Maison Chanel. Non solo la moda è una delle fonti più lucrative per il sostentamento delle istituzioni culturali da sempre (i più famosi designer sono collezionisti e filantropi: basti pensare a Miuccia Prada, Yves Saint Laurent e Dries Van Noten) ma è anche oggetto di progetti curatoriali tra i più celebrati nell’arte contemporanea, basti pensare ad “Azzedine Alaïa: Couture/Sculpture” alla Galleria Borghese a Roma, o a quello in onore dello stilista Alexander McQueen, “Savage Beauty”, tenutosi prima al Met di New York e poi trasferitosi al Victoria and Albert Museum di Londra. Nella capitale britannica lo show ha venduto oltre 480 mila biglietti è stato tra i più popolari nella storia del museo, “costretto” a lavorare ventiquattro ore su ventiquattro per soddisfare l’alta domanda del pubblico.

Questa sorta di contaminazione che Montanari chiama sputtanamento è sostenuta e promossa dalle più illustri tesi curatoriali moderniste e contemporanee. Alexander Dorner, Hans Ulrich Obrist e Okwui Enwezor sono alcuni dei molti curatori a sostenere la teoria secondo cui la tecnologia e globalizzazione hanno annullato le distanze tra i diversi campi del sapere, e il fatto che l’arte non si possa distinguere da altre espressioni creative come il design, la moda, l’architettura e il cinema, la video arte, d’altronde, è una conferma di ciò. L’idea del professore del museo come luogo polveroso dove si consacra l’arte come verità assoluta per capire un passato e futuro diverso è piuttosto inesatta. Prima di tutto perché l’arte non sarebbe arte se non riflettesse ciò che siamo: infatti l’alto valore dell’espressione artistica sta nella rappresentazione della condizione umana nella sua essenza (sia bassa che alta). In secondo luogo, l’arte ha da sempre avuto una dimensione economica. Le più grandi opere d’ arte non sarebbero mai esistite se non ci fosse stato il mecenatismo a promuovere talenti artistici e finanziare la realizzazione delle opere d’arte. Un esempio su tutti è Michelangelo e la combattuta committenza e censura esercitata dalla Chiesa contro le sue opere. Non basterebbe questo articolo per elencare i casi in cui l’arte si è affiancata a personalità dell’economia e finanza e a donne ricche e muse della moda. Cosa sarebbe stato dell’espressionismo astratto se non ci fosse stata per esempio Peggy Guggenheim? L’economia globale di oggi ha cambiato solo la forma e non la sostanza delle cose: i grandi capitali influenzano il valore delle opera d’arte e trasformano gli artisti in star milionarie. L’arte infatti è considerata dagli esperti di finanza uno degli asset più sicuri, il cui valore aumenta col passare del tempo, non a caso i più grandi collezionisti d’arte sono uomini d’affari come Steve Cohen, cliente affezionato e amico di Larry Gagosian.

Negare tutto ciò è il falso storico che il professore commette: inquadrare l’arte come entità immobile e fissa è come negare la sua intrinseca capacità di riflessione della natura umana. È un po’ come negare l’evidenza del fatto che nelle vetrine del centro delle città non sono solo esposti articoli di abbigliamento ma anche opere d’arte. Il riconoscimento di queste realtà storiche, culturali ed economiche è fondamentale per vedere la connessione tra i vestiti di Gucci e le Pale d’altare di Andrea del Sarto o le Madonne del Raffaello che il professore nega ma che invece è sempre esistita.

Ornella Spada

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE