I finalisti del Bulgari Prize 2024: arte che non incide davvero

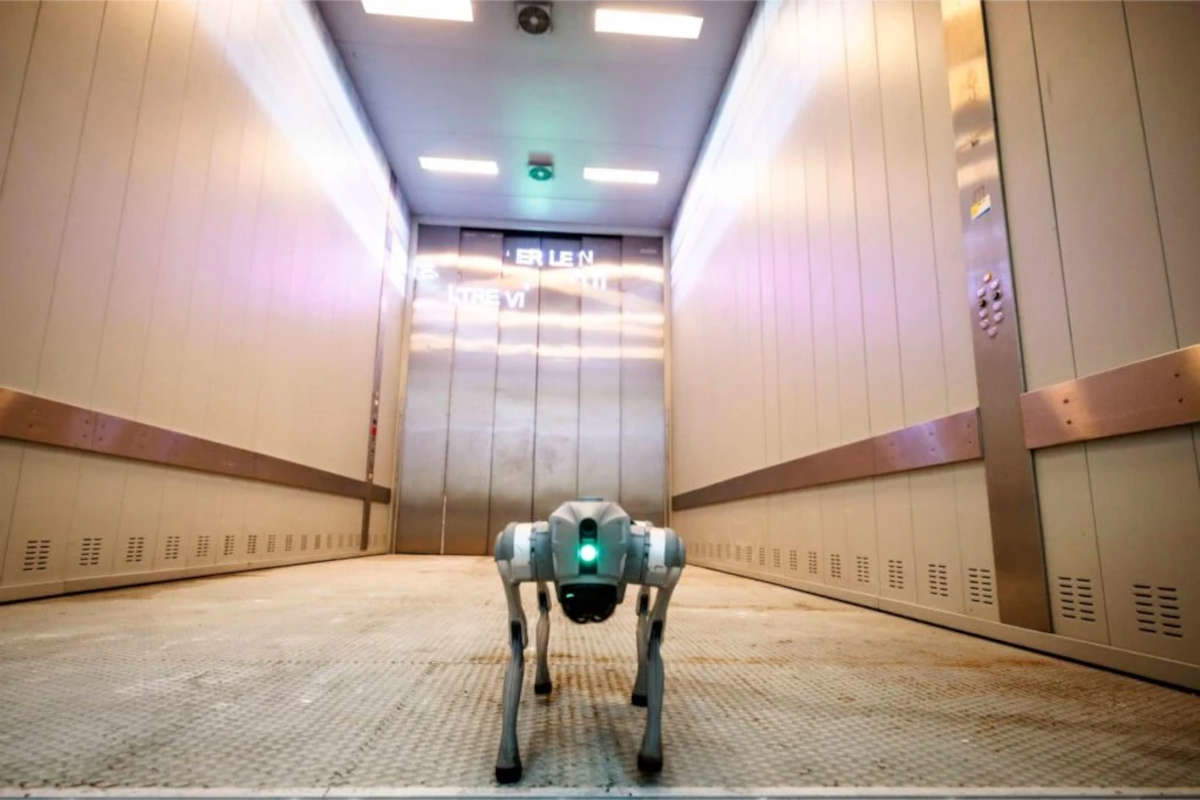

Sono state presentate a Roma, presso il Museo Maxxi, le tre opere finaliste del Bulgari Prize. Come avviene periodicamente da qualche anno, alcuni curatori indicano alcuni artisti e poi una giuria internazionale definisce la short list di finalisti. Troviamo i cani robotici di Riccardo Benassi (Cremona, 1982) che eseguono coreografie guidate da misteriosi scenari distopici. Le colonne di carbone di Binta Diaw (Milano, 1995) che commemora così altrettante donne del villaggio senegalese di Nder che nel 1819, più di 200 anni fa, decisero di morire dandosi fuoco per evitare la schiavitù a seguito dell’invasione dei mori. E infine dei pannelli di ferro intagliati da Monia Ben Hamouda (Milano, 1991), che presentano motivi esotico-arabeggianti, circondati da spezie sul muro e sul pavimento.

Bisogna premettere che questi premi e queste ricognizioni non possono fare altro che fotografare la situazione dell’arte contemporanea, e quindi rappresentano sempre una significativa cartina di tornasole, un termometro della situazione. Nel lavoro di Benassi la tecnologia sembra un virtuosismo ammiccante e fine a se stesso che non riesce a diventare un ponte utile per affrontare il presente e dirci qualcosa rispetto alla nostra contemporaneità. Basti immaginare che questi temi sono stati affrontati e sdoganati da tutto l’immaginario cinematografico degli ultimi trenta, quarant’anni, partendo banalmente dal primo Robocop che risale al 1987, quando Riccardo Benassi aveva appena 5 anni. Va bene utilizzare le più aggiornate tecnologie e smarcarsi, almeno una volta, dalla Sindrome del Giovane Indiana Jones (anche se Robocop ormai può già essere definito una sorta di archeologia), e lasciando stare la solita rielaborazione dell’Arte Povera e del mercatino dell’antiquariato sotto casa, ma questo non basta per leggere e affrontare in modo interessante la nostra contemporaneità.

La contemporaneità non ha bisogno di immaginari e di materiali tecnologici, ha bisogno di modi, atteggiamenti, visioni e attitudini per affrontare il presente. I cani robotici di Benassi cosa ci dicono? Nulla, oltre a muoversi e ballare comandati da una non precisata intelligenza artificiale o umana che sia. Cosa ci vuole dire l’artista oltre a metterci dentro una prevedibile scenografia da B-movie anni Ottanta? Vuole evidenziare il pericolo inquietante rappresentato dalle nuove tecnologie? Nel 2024 abbiamo veramente bisogno di entrare in un museo d’arte contemporanea per riflettere su queste tematiche che ormai caratterizzano la nostra vita da molti anni? Ormai anche “riflettere”, come “criticare”, si può fare in mille modi. Gli artisti dovrebbero porre domande ma anche trovare “soluzioni”, evidenziare appunto modalità e sensibilità per rappresentare il nostro presente e semmai resistere ad esso.

Proseguendo con le opere di Binta Diaw e Monia Ben Hamouda e facendo subito tre passi indietro, ci accorgiamo che queste artiste italiane, ma con origini africane, dette “di seconda generazione”, sembrano diventare come quei “monili esotici” che i colonizzatori, tra Quattrocento e Ottocento, portavano alle corti occidentali, oggi rappresentate da pubblico dell’arte e collezionisti. Le colonne di carbone di Binta Diaw richiamano subito il carbone di Jannis Kounellis (Arte Povera degli anni Sessanta), e vengono caricate di significativi commemorativi retorici e forzosi. Perché l’artista ha voluto richiamare questo fatto drammatico risalente a più di duecento anni fa? Perché non la guerra a Gaza o la guerra in Ucraina? O altre migliaia di ingiustizie che sono state commesse nella storia dell’uomo? È sufficiente presentare del carbone dichiarando un collegamento e una citazione, quantomeno forzata, per affrontare il tema del femminismo e del razzismo? Sembra che il sistema di gusto e di mercato occidentale chieda a queste artiste, di origini africane, di ripulire le nostre coscienze in modo frettoloso e superficiale. Questa commemorazione strumentale è rispettosa verso gli spettatori del Museo Maxxi e verso quelle donne che più di duecento anni fa sono state costrette ad una scelta così tremenda?

Se guardiamo i pannelli arabeggianti di Monia Ben Hamouda, la sensazione è la stessa. L’artista italiana e di origini tunisine ci presenta simboli, scritture, segni e spezie, provenienti dall’immaginario arabo. Ma l’artista è consapevole che gli spettatori non possono comprendere quasi nulla e possono limitarsi a vedere quei pattern solo come fossero un immaginario esotico? La cultura diventa così un feticcio, un oggetto esotico, e non un ponte. Se questo era l’intento l’artista manca di una fase oppositiva, perché la cultura “altra e diversa” diventa appunto un dispositivo subdolo per una nuova forma di colonialismo compiacente. Sia Diaw che Ben Hamouda sembrano proprio vittime compiacenti e attrici di un nuovo colonialismo auto-indotto. La loro presenza rassicura l’intellighenzia e gli spettatori senza alcuna possibilità di reale approfondimento verso la cultura araba o le relazioni con il femminismo e il razzismo in chiave africana. Ma, ripeto, non basta la citazione del fatto razzista o del codice arabo per affrontare razzismo, femminismo e cultura araba. Queste artiste probabilmente devono chiarirsi dentro loro stesse: vogliono limitarsi alla cronaca dei fatti e diventare arredatrici di una sorta di “Ikea Esotica”, una sorta di “Maisons du Monde”, o vogliono diventare testimoni, con le loro opere, di modi, atteggiamenti, visioni, attitudini per affrontare la cultura Altra in termini globali o i temi importanti del femminismo e del razzismo?

Guardano anche al lavoro di Riccardo Benassi sembra che a questi artisti sia mancata una fase critica oppositiva nella loro fase formativa. Come se la loro “tesi” non abbia mai potuto trovare alcuna “antitesi” critica e quindi arrivare a sintesi, a opere d’arte realmente incidenti.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE