Il Paradiso può attendere: il marketing alla Michelangelo Pistoletto

C’è un manifesto pubblicitario degli anni Ottanta, la réclame di una lacca americana, in cui si vede Andy Warhol che regge tra le mani una bomboletta spray, pure con una certa concentrazione: indossa il suo tipico dolcevita scuro, porta la sua tipica parrucca bionda, fissa i suoi occhi su di noi che lo guardiamo, e sopra di lui si legge lo slogan: “Vidal Sassoon Natural Control Hairspray for men – the art of style”. Siamo tutti d’accordo sul fatto che a Warhol s’attagli più che ad altri l’etichetta dell’artista come marchio di se stesso, l’artista come brand: un’etichetta che Andy Warhol cercò di tenersi cucita addosso ossessivamente per tutta la sua carriera costruendo attorno alla sua figura, con precisione ingegneristica, un’identità pubblica ben marcata. Non si trattava soltanto di presentare al pubblico un’arte riconoscibile, fine al quale di solito tende qualunque artista. Andy Warhol trasformò se stesso in un marchio agendo su diversi fronti: rese la sua arte, attraverso la serialità e pescando i suoi soggetti nella cultura popolare, un prodotto commerciale. Costruì una precisa immagine pubblica di se stesso, enigmatica e riconoscibile: la stessa parrucca, la stessa espressione, lo stesso abbigliamento, lo stesso modo di vivere. Cercò di rimanere il più possibile sotto la luce dei riflettori. Tanti, dopo, avrebbero seguito il suo esempio.

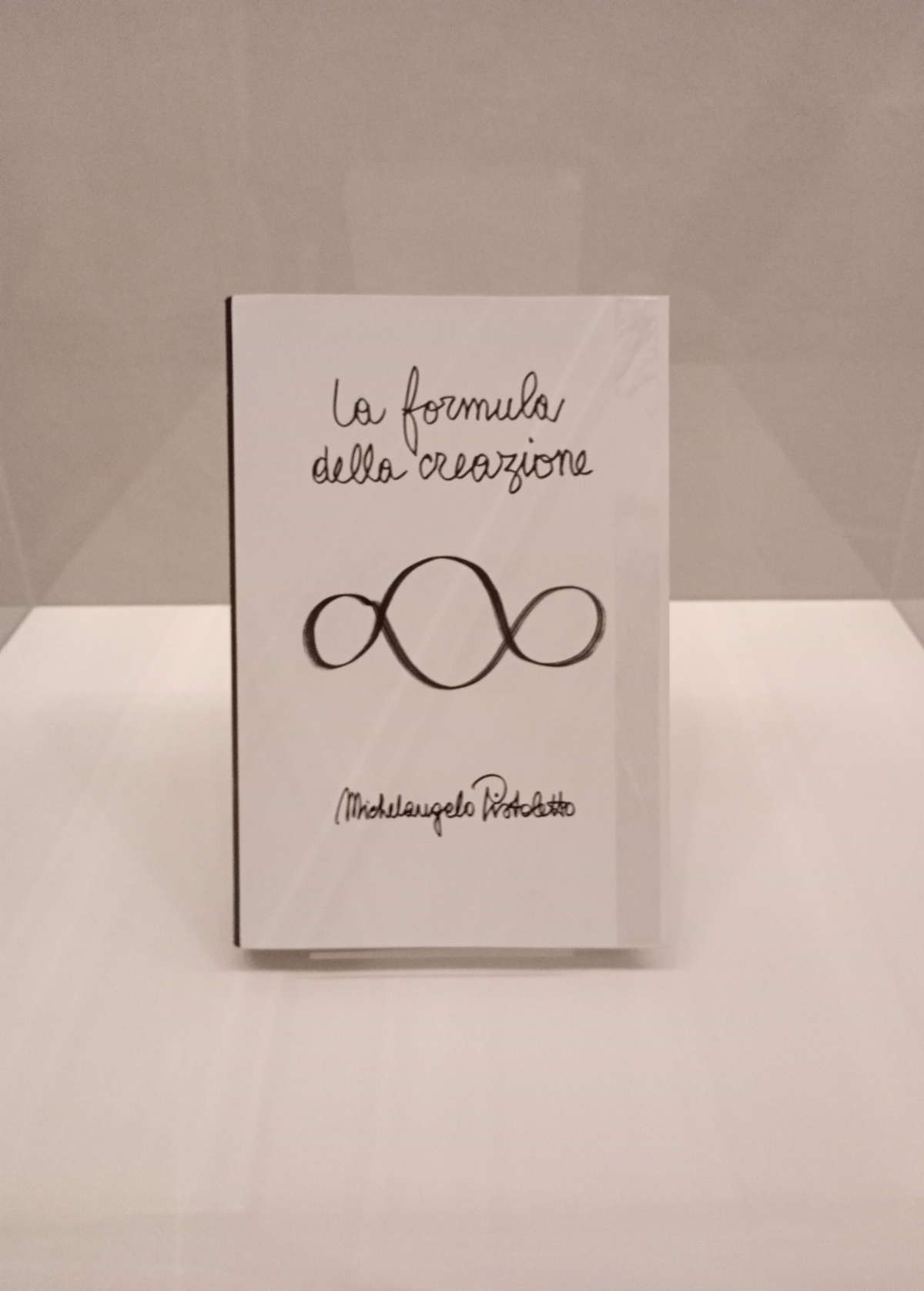

Oggi, almeno dalle nostre parti, l’artista che in questo senso più gli s’avvicina è probabilmente Michelangelo Pistoletto, malgrado Pistoletto abbia più volte scansato qualunque accostamento a Warhol. Anche Pistoletto è artista i cui lavori son contraddistinti da una certa regolarità, se non vogliamo adoperare il termine “serialità”. Anche Pistoletto ha costruito un’immagine inconfondibile: l’aura da guru, la barba bianca ben curata, l’abbigliamento sempre sul nero, l’inseparabile fedora. Anche Pistoletto è un cultore del presenzialismo: lo si vede in televisione con una frequenza sconosciuta a pressoché tutti gli altri artisti viventi, con le interviste che ha rilasciato si potrebbe riempire una biblioteca, non c’è evento che lo riguardi al quale non si presenta in prima persona (ha un’energia invidiabile, occorre dire), organizza raffiche di mostre. E in più, rispetto a Warhol, Pistoletto ha anche il suo logo, il Terzo paradiso, divenuto ormai una sorta d’espressione grafica della sua personalità. Avrà pure evitato di discutere con Warhol, come ha dichiarato in una delle sue innumerevoli interviste, perché a lui interessava “combattere l’imperialismo nell’arte”, ma anche Pistoletto, col tempo, è diventato un brand. Sia detto, ovviamente, senz’alcuna sfumatura di sdegno, tutt’altro: Pistoletto è artista che attorno alla sua persona è riuscito a fare cose che alla stragrande maggioranza dei suoi colleghi sono precluse. Ed è comunque positiva la presenza d’artisti riconoscibili in un momento storico in cui l’arte appare sempre più irrilevante.

Alla reputazione del brand inevitabilmente gioverà la recente “candidatura” al Nobel per la pace, che Pistoletto ha subito accolto di buona voglia, sebbene vedendola, ha detto lui, “non come un riconoscimento personale per ciò che ho fatto finora, ma come impegno per il lavoro futuro”. Un impegno, si legge sulla stampa, “a favore della pace, della giustizia sociale e della responsabilità collettiva”. Ora, non è interessante tanto la notizia della candidatura in sé, quanto semmai il fatto stesso che al Terzo Paradiso sia stata riconosciuta, per qualche ragione, una dimensione così attuale e così rilevante da ritenere seria e fondata una candidatura di Pistoletto al Nobel per la pace. L’artista biellese da più di vent’anni porta il suo progetto in giro per il mondo, intendendo l’arte come un mezzo di trasformazione sociale, come mezzo di costruzione d’una responsabilità collettiva che aspiri a creare un mondo più sostenibile e pacifico. Il suo Terzo Paradiso è, per definizione ‘statutaria’, diciamo così, la “fase dell’umanità che si realizza nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura”, il “passaggio a uno stadio inedito della civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza”, uno stadio della nostra esistenza comune che si pone il fine di riformare principî e comportamenti etici che guidano le nostre società. Dal 2003, la definizione non è cambiata d’una virgola.

Il Terzo Paradiso di Pistoletto ha attraversato la seconda guerra del golfo, la nascita dei social network, la rivoluzione arancione, le primavere arabe, la grande recessione, la crisi dei debiti sovrani, gli attentati dell’Isis, la crisi dei migranti, il doppio insediamento di Obama e quello di Trump, il Covid, l’assalto a Capitol Hill, la conquista talebana dell’Afghanistan, la guerra in Ucraina, la guerra a Gaza, l’avvento dell’intelligenza artificiale. È cambiato il mondo, ma il Terzo Paradiso di Pistoletto è rimasto sempre uguale. Sempre identico. Sempre lo stesso logo ricreato con qualsiasi mezzo capiti a tiro: sassi, siepi, alberi, neon, metalli, tessuti, magliette, solchi nel grano, gl’immancabili girotondi. Sempre lo stesso Terzo Paradiso. Intorno, il mondo è stato stravolto. Siamo tutti cambiati. Tutti, tranne Pistoletto. Che non ha mai smesso di far sventolare orgogliosamente la bandiera del suo pacifismo naïf e puramente idealista. Mentre il mondo va avanti, il Terzo Paradiso pare come intrappolato dentro un universo parallelo in cui gli anni Settanta non sono mai finiti. Già nel 2003, quando Pistoletto fondava il Terzo Paradiso, appariva quanto meno anacronistica l’idea che il mondo potesse essere cambiato attraverso le grandi utopie collettive. Figuriamoci oggi, in un mondo liquido, frammentato e incerto: a chi chiede azioni concrete, impegno diretto e prese di posizione si risponde con l’astrattismo dei salti quantici della civiltà planetaria.

Nell’intervista al Corriere che ha accompagnato l’annuncio della sua candidatura, Pistoletto, nonostante tutto il suo impegno per la pace, è riuscito anche nell’impresa di trincerarsi dietro un “no comment” alle domande sulla guerra in Ucraina e sulla posizione dell’Italia nel contesto della crisi che stiamo vivendo. Il Terzo Paradiso non si mescola col contingente: è una delle sue prerogative, scelta certo sempre rivendicata, ma quanto meno inattuale. A chi chiede a Pistoletto una presa di posizione, lui risponde dicendo che il Terzo Paradiso non è “politichese” ma una “pratica alternativa”. Oggi rischiamo una pace in Ucraina chiusa a condizioni insostenibili, che saprebbe di resa e di capitolazione dinnanzi a una Russia peraltro in affanno, e rischierebbe di proiettarci verso un futuro di tensioni ancora più gravi e insostenibili. Ci troviamo in un momento in cui s’è giunti a ribaltare i ruoli di chi ha invaso e di chi è stato aggredito. Abbiamo un presidente degli Stati Uniti che arriva financo a insultare quello che dovrebbe essere un suo alleato, il presidente ucraino Volodymyr Zelen’skyj, non peritandosi di dargli del dittatore e d’affermare che la sua presenza al tavolo dei negoziati è inutile. C’è la prospettiva d’una riorganizzazione dell’assetto delle relazioni euroatlantiche con modalità che potrebbero non essere migliorative e potrebbero pure allontanare quella stessa “pace preventiva” auspicata da Pistoletto. Ecco, in questo contesto quanto può essere attuale continuare coi girotondi dei follower? Quanto è attuale sconnettersi dalla realtà rifiutando l’assunzione d’una posizione nei riguardi dei conflitti reali? Quanto è attuale predicare al proprio coro, sensibilizzare chi è già sensibile, mettersi in lockdown dentro alla propria camera di risonanza?

Allora, il Terzo Paradiso in quanto metodo di promozione della pace è un’iniziativa dall’impatto concreto, paragonabile all’impegno di tanti che in passato hanno vinto il Nobel per la Pace, o è semmai un esercizio artistico rivolto sostanzialmente a chi già condivide i valori del Terzo Paradiso, e legato a una visione del mondo che era attuale quando Pistoletto era giovane? Il problema è che oggi il potere trasformativo dell’arte non è più quello d’un tempo, perché il mondo non è più quello che Pistoletto ha conosciuto cinquant’anni fa: oggi viviamo in un contesto frammentato, saturo di stimoli e d’informazioni anche visive, e l’impatto dell’arte dipende dal modo in cui l’arte s’inserisce nel tessuto sociale e politico reale. Per dire, un’opera di riqualificazione d’un contesto urbano degradato, o un’azienda che investe per restaurare un’opera a cui una comunità è legata o per riallestire un museo del territorio, sono azioni dall’impatto più concreto rispetto a un Terzo Paradiso nelle sale di Palazzo Reale. Certo, sotto il marchio del Terzo Paradiso, si dirà, son state fatte anche azioni concrete nel locale (iniziative di educazione alimentare nelle scuole, laboratori sul tema della sostenibilità ambientale, incontri negli ospedali e altro): non si contesta certo l’utilità di queste azioni. Si contesta il fatto che la cornice narrativa del Terzo Paradiso, oltre a essere una sovrastruttura (ci sono tanti enti che perseguono fini d’utilità sociale senza per questo ambire a passaggi verso stadi inediti della civiltà planetaria portando in giro loghi, ci sono miriadi di cittadini che avvertono la necessità d’un’assunzione di responsabilità senza che ci sia bisogno d’un simbolo), qualora eviti il coinvolgimento con il contingente, o con il “politichese” come lo chiama Pistoletto, rimane un puro esercizio concettuale.

Si torna allora all’opera d’arte: se in questo momento storico un’opera che aspiri ad avere un impatto sulla società evita accuratamente di prendere una posizione su quello che accade nel mondo (sempre ammesso che oggi possa darsi la possibilità di un’arte in grado d’avere un reale impatto politico), ecco, quell’arte finisce, al contrario, per autoescludersi, per limitare il proprio impatto a chi è già sensibilizzato. Il che non significa che non sia una prospettiva, c’è chi lo fa coscientemente, c’è chi ritiene per esempio, e legittimamente, che il rifugio nel quotidiano possa essere una risposta all’incertezza (anzi: è una risposta pure più pratica, diretta, comprensibile e incisiva rispetto al passaggio allo stadio più evoluto della civiltà planetaria). L’ipersentimentalismo di tanta arte contemporanea nasce come reazione, se vogliamo anche politica, alla frammentazione e alla liquidità della nostra società, ed è anche molto più interessante, concreto e attuale di un ideale settantiano. O di un logo.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).