Critica d'arte: come si giudica la qualità di un'opera d'arte?

Da qualche settimana, negli Stati Uniti si discute attorno a un lungo articolo di Sean Tatol, fondatore del sito Manhattan Art Review, sul quale il giovane critico recensisce, con scritti epigrafici e pungenti, e sempre assegnando un voto da 1 a 5, le mostre che visita ogni settimana nella sua città, New York. Il pezzo, pubblicato sulla rivista The Point, s’intitola Negative Criticism ed è un’articolata, lucida, a tratti impietosa fotografia dello stato della critica d’arte in America: naturale, dunque, che suscitasse dibattito e attirasse risposte (i radar italiani, al contrario, parrebbero non averlo ancora intercettato). Il lettore che segue poco la scena americana forse proverà un accenno di sbigottimento nel constatare che i problemi messi a fuoco da Tatol sono gli stessi di cui talvolta si discetta anche in Italia: il fatto che non esistano spazî per le recensioni basate sulla qualità, la crescente ostilità verso la pratica del giudizio, il rifiuto nei confronti della critica negativa, la frequente abitudine di adoperare l’interpretazione come modo per eludere la valutazione. Sono tutti sintomi, ben riconoscibili e ovunque diffusi, della malattia di cui da tempo soffre la critica, sulla quale tanto s’è scritto, anche su queste pagine, e sulla quale converrà tornare successivamente. Tuttavia, il punto focale dello scritto di Tatol, dal quale discendono tutte le sue argomentazioni, è un altro, e riguarda la natura stessa della critica: penso valga la pena centrare l’attenzione su questo tema, cercando d’affrontarlo col massimo della chiarezza possibile.

In estrema sintesi, e semplificando ai minimi termini, Tatol si domanda come sia possibile valutare un’opera d’arte. Curiosamente, nella prima parte del suo articolo, il fondatore di Manhattan Art Review stimmatizza quello che lui chiama “assolutismo soggettivo”, ovvero la tendenza a rifiutare la critica in conseguenza all’idea che l’arte sia un’esperienza soggettiva, sia per chi la produce, sia per chi la osserva: non potranno mai esistere due persone che, di fronte a un’opera d’arte, proveranno la stessa esperienza. Eppure, argomenta Tatol, conosciamo il mondo attraverso giudizî, e un critico che voglia formulare un giudizio dovrebbe aspirare a essere oggettivo, o quanto meno corretto, secondo le proprie conoscenze. Ciò che differenzia un critico da un commentatore occasionale sembra essere, secondo Tatol, la mole dell’esperienze che il critico ha accumulato: “un critico è definito dal suo gusto invece che da qualsiasi consenso o canone, sebbene questi non siano completamente separabili. Il punto non è che il lettore sottometta completamente il proprio giudizio a quello del critico, ma che riconosca e rispetti l’idea che la sensibilità del critico rappresenta una certa comprensione della portata del proprio argomento, anche se in modo contingente e individualizzato”.

Ho usato poco sopra l’avverbio “curiosamente” perché, per quanto lo studio e l’esperienza contribuiscano a ridurre il grado di soggettività che un critico d’arte esprime nel giudicare un’opera, forse la coerenza interna cui il critico sottopone il suo giudizio non è che una parte, e probabilmente neppure la più rilevante, della sua attività. Demandando il giudizio a non meglio specificate logiche di coerenza interna che andrebbero affinate con l’esperienza, e considerando la critica d’arte come la “documentazione del pensiero sull’arte” (così Tatol), ci si potrebbe chiedere da dove potrà derivare tale coerenza e quale accumulo possa formare tale documentazione. Quando, su Artnet, Ben Davis afferma che l’enfasi non dovrebbe ricadere sulla capacità, da parte del critico, di esprimere giudizî di qualità, ma sulla base su cui costruire il proprio giudizio, torna alla mente quello che cent’anni fa Giuseppe Rensi, ne La scepsi estetica, chiamava “il paradosso dell’educazione estetica”: “Noi vogliamo educarci il gusto, ossia educarci a poter con competenza giudicare esteticamente le opere d’arte. Per far questo dobbiamo prendere come modello e criterio di gusto quelle stesse opere d’arte che poi, una volta educati, l’educazione dovrebbe metterci in grado di gustare con competenza ossia giudicare esteticamente. Ma, allora, è ben naturale che una volta che così si procede, alla fine dell’educazione quelle opere ci parranno, a ogni modo, belle”. Per Rensi non esisteva soluzione che prescindesse dallo scontro del gusto di un gruppo di persone contro il gusto di un altro gruppo. Ma il livello su cui valutare un’opera d’arte non è semplicemente quello dei pareri personali, e non necessariamente il gusto diventa terreno di scontro: può essere anche occasione d’incontro, nel senso che un giudizio di gusto di una persona non necessariamente sarà valido solo per quella persona, ma verosimilmente incontrerà il favore di tanti altri individui. È il concetto kantiano dell’universalità soggettiva, quell’idea per cui saremmo sinceramente sorpresi se qualcuno ci dicesse, mettiamo, “non mi piacciono i tramonti sul mare”: questo sentimento d’istintiva e subitanea meraviglia insorgerebbe poiché si ritiene generalmente che la bellezza d’un tramonto sul mare rappresenti un dato incontestabile.

Sul giudizio di gusto, forse Negative Criticism tende a confondere un poco i piani. Credo che la valutazione di un’opera d’arte segua essenzialmente tre livelli di giudizio: un giudizio storico, un giudizio estetico e un giudizio di gusto. Quando Tatol scrive che Piero della Francesca era “incompatibile con la sensibilità vittoriana della generazione di Ruskin”, sta portando la questione sul piano del giudizio di gusto. Quando invece, più sotto, scrive che il critico può scoprire nuovi modi di vedere l’arte stante il fatto che la soggettività dell’artista si estende oltre le sue intenzioni, e che pertanto potrà constatare che il “rigore geometrico di Piero della Francesca preannuncia tendenze che verranno riprese cinquecento anni dopo con il minimalismo”, è già slittato sul livello del giudizio storico, dal momento che non si tratta più di valutare quanto un’opera antica sia consentanea alla sensibilità, e dunque alla soggettività, di un artista moderno, ma si tratta di considerare la risonanza della sua lezione, la portata della sua arte. In altri termini: l’Inghilterra vittoriana non nutrì particolari riguardi verso Piero della Francesca, ma non si può negare che l’arte di Piero della Francesca ebbe un impatto esteso sulla sua generazione, su quella successiva, e fu capace di far rimbalzare la propria eco anche a secoli di distanza, ogni volta che si sarebbero create le condizioni culturali per accogliere la sua lezione (nel Seicento l’arte del grande biturgense ebbe scarsa importanza, mentre al contrario la pittura metafisica forse non sarebbe esistita senza un Piero della Francesca).

Si potrebbe obiettare opponendo l’argomento secondo il quale un dato artista ha esercitato un dato impatto su di una data epoca per mere ragioni di gusto: in buona parte è vero (qualora si voglia intendere il concetto di “gusto” non, volgarmente, come la propria preferenza verso un dato artista, ma come il proprio modo di vederlo e di conseguenza di apprezzarlo), ma abbiamo già abbandonato il campo del gusto soggettivo e siamo entrati in quello del gusto intersoggettivo, stiamo camminando sul terreno del confronto da cui nascono le tradizioni. È innegabile che non possa esistere una critica infallibile e totalmente oggettiva, poiché anche il giudizio estetico che voglia essere il più asettico possibile risulta condizionato in maniera ineluttabile, quanto meno dalle strutture culturali del proprio tempo. Tuttavia, nel valutare criticamente un’opera d’arte, il gusto personale non dovrebbe essere una categoria nella quale far ricadere il proprio giudizio: se si scrive che Jacques-Louis David e Ingres non sono compatibili con la propria, personale sensibilità, credo si faccia esattamente ciò che il critico non dovrebbe fare, se il fine dell’attività del critico dovrebbe essere quello di aiutare il pubblico a orientarsi tra le produzioni artistiche del proprio tempo, e non quello di condizionarne le preferenze. Per questo il “mi piace” e il “non mi piace” non solo possono esser considerate due categorie quanto meno discutibili ai fini della formulazione d’un giudizio critico (Tatol stesso, deplorando l’“assolutismo soggettivo”, ne è consapevole), ma corrono il più che concreto rischio di sviare il lettore e di alimentare lo scontro più che l’apertura al confronto. Per quanto mi riguarda, ci sono artisti che reputo estremamente interessanti, dei quali però non appenderei mai un quadro in casa mia. Viceversa, ci sono artisti che incontrano perfettamente il mio gusto personale, ma che al contrario ritengo poco interessanti o poco incisivi.

Quanto al giudizio storico, sull’arte contemporanea ha qualche ovvia limitazione, dovuta principalmente al fatto che dinnanzi a un’opera prodotta oggi, ieri o l’altro ieri ci si ritrova forniti d’una casistica inferiore rispetto a quella disponibile per le opere antiche: si può sospendere un’eventuale valutazione derivante dall’impatto che un’opera ha sulla scena contemporanea (potrebbe anche esser dovuto a mode passeggere), ma si potrebbe tentare un giudizio sulla base del grado d’innovazione che un artista introduce col suo lavoro. Banalizzando, credo si possa tranquillamente diffidare di chi ritiene, per esempio, che occorra aspettare tempo per comprendere se l’arte di Maurizio Cattelan “rimarrà” (peraltro, chi oppone questo argomento solitamente non è in grado di quantificare il tempo che servirebbe attendere per arrivare a un giudizio storico corretto sull’artista in oggetto): è largamente condivisa l’idea che una parte (e, credo, non necessariamente quella preminente) dell’originalità di Cattelan stia nella sua capacità d’utilizzare “forme di esasperato realismo per rappresentare contraddizioni, fragilità e vizî della società di fine millennio sfruttando un sistema dell’arte sempre più interessato al valore spettacolare dell’opera” (riporto da un manuale scolastico di storia dell’arte, L’arte di vedere, recentemente pubblicato da Mondadori).

Va tuttavia posto in evidenza che l’originalità, se intesa non come genuinità d’un prodotto artistico ma come la sua capacità di rompere uno schema dato, o comunque d’introdurre delle novità sostanziali, non è sempre stata il metro prevalente per giudicare un’opera d’arte. Altrimenti non ci spiegheremmo perché un pittore come Lorenzo Lotto lavorò in provincia per tutta la sua vita. Questo accadde non perché fosse sconosciuto ai più o perché fosse un emarginato: tutt’altro. Si formò a Venezia, ebbe contatti con committenti illustri, e Vasari gli dedicò, Lotto ancora vivente, un passaggio nell’edizione torrentiniana delle Vite, poi ulteriormente sviluppato nell’edizione giuntina. Semplicemente, la sua arte era considerata lontana dai canoni estetici del tempo.

Fino almeno al romanticismo, il giudizio critico era sostanzialmente un giudizio estetico, che prendeva in considerazione in via pressoché esclusiva le caratteristiche intrinseche dell’opera d’arte ed era fondato sul concetto d’imitazione, in particolare l’imitazione d’un modello, che a sua volta era ritenuto tanto più perfetto quanto più riusciva nell’imitazione della natura, operando però una selezione sulla base di quel che si genera nella mente dell’artista. Il meccanismo è spiegato bene dallo stesso Vasari nell’introduzione all’edizione giuntina delle Vite: “Perché il disegno, padre delle tre arti nostre, architettura, scultura e pittura, procedendo dall’intelletto, cava di molte cose un giudizio universale, simile a una forma o vero idea di tutte le cose della natura, la quale è singolarissima nelle sue misure, di qui è che non solo nei corpi umani e degl’animali, ma nelle piante ancora, e nelle fabriche e sculture e pitture cognosce la proporzione che ha il tutto con le parti, e che hanno le parti fra loro e col tutto insieme. E perché da questa cognizione nasce un certo concetto e giudizio che si forma nella mente quella tal cosa, che poi espressa con le mani si chiama disegno, si può conchiudere che esso disegno altro non sia che una apparente espressione e dichiarazione del concetto che si ha nell’animo, e di quello che altri si è nella mente imaginato e fabricato nell’idea. [...] questo disegno ha bisogno, quando cava l’invenzione d’una qualche cosa dal giudizio, che la mano sia, mediante lo studio et essercizio di molti anni, spedita et atta a disegnare et esprimere bene qualunche cosa ha la natura creato, con penna, con stile, con carbone, con matita o con altra cosa; perché quando l’intelletto manda fuori i concetti purgati e con giudizio, fanno quelle mani, che hanno molti anni essercitato il disegno, conoscere la perfezione et eccellenza dell’arti, et il sapere dell’artefice insieme”.

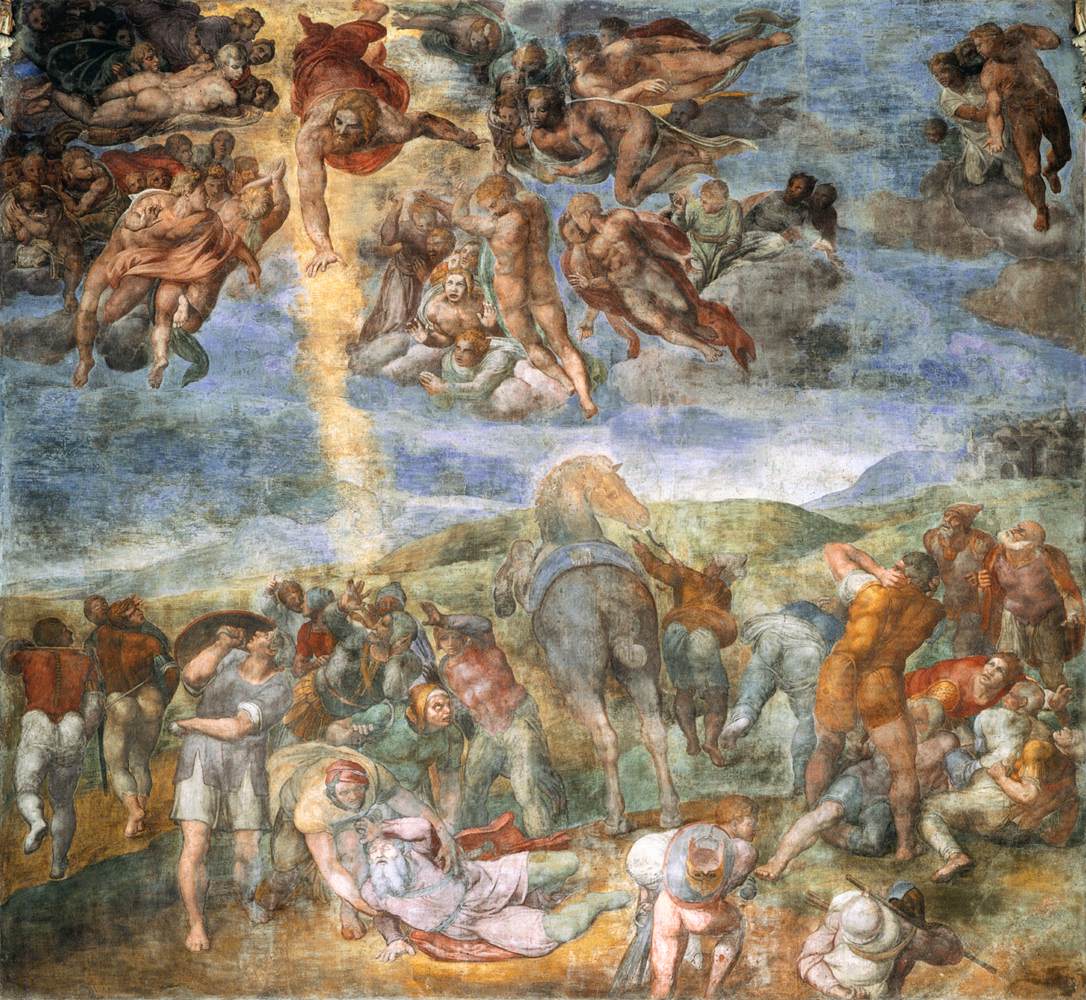

Il giudizio vasariano, all’epoca largamente condiviso, aveva trovato in Michelangelo il modello supremo, il massimo cui aspirare (semplificando all’estremo le motivazioni: per il vigore e la perfezione del suo disegno, per la sua capacità di padroneggiare tutte le arti maggiori, per la varietà delle sue invenzioni e via dicendo), e un artista era considerato tanto più interessante quanto più s’avvicinava a Michelangelo. Varrà comunque la pena ricordare che già all’epoca s’era prodotto un dissenso anche piuttosto energico e polemico nei confronti dell’idea di Michelangelo come modello supremo: Ludovico Dolce, nell’Aretino, pubblicato nel 1557, contesta tale convincimento per affermare che “non dobbiamo fermarci nelle laudi d’uno solo avendo oggidì la liberalità de’ cieli prodotti pittori eguali et anco in qualche parte maggiori di Michelagnolo” (Dolce gli opponeva Tiziano, al quale “solo si dee dare la gloria del perfetto colorito la quale o non ebbe alcun degli antichi, o, se l’ebbe, mancò, a chi più a chi manco, in tutti i moderni”, e Raffaello, in virtù della caratteristica che gli veniva rimproverata dagli estimatori di Michelangelo, ovvero la semplicità e la leggiadria delle sue invenzioni: “la facilità è il principale argomento della eccellenza di qualunche arte e la più difficile a conseguire, et è arte a nasconder l’arte”). Neppure nel Cinquecento, quando i modelli cui guardare non erano tanti e diffusi come oggi, si profilava l’idea d’una presunta infallibilità del critico, neppure cinque secoli fa vigeva il consenso assoluto sui giudizî estetici, né esisteva alcun pensiero unanime sul modo di guardare l’arte, neppure sulla base d’uno schema condiviso: per i toscani come Vasari la base per giudicare le capacità mimetiche d’un artista era il disegno, i veneziani come Dolce assumevano a riferimento il colore.

Oggi tendiamo a ragionare ancora secondo il modello dell’originalità: un’opera sarà tanto più buona quanto più sarà innovativa, un artista sarà tanto più convincente quanto più elevata sarà la quantità di novità che sarà in grado d’introdurre. Per doverosa completezza andrà specificato che affidarsi completamente al metro dell’originalità comporta alcuni problemi: il rischio più evidente è quello di giudicare in maniera negativa tutto ciò che non è considerato originale, malgrado ci siano molti artisti che, pur lavorando nel solco d’una tradizione anche rigorosa, dimostrano talento, se non addirittura personalità e poesia. Naturalmente ciò non significa che si debba mettere tutto sullo stesso piano: tornando al Cinquecento, è lecito individuare netti gradi di separazione tra un Michelangelo, un Battista Franco (ovvero un artista d’indubbie capacità, curioso, raffinato, e per giunta abilissimo disegnatore, che però per tutta la carriera si sforzò d’avvicinarsi a Michelangelo in maniera ossessiva), e uno dei tanti anonimi imitatori privi di particolari qualità. Ci sono però artisti che, pur adeguandosi a modelli illustri, e quindi lavorando in una maniera che si potrebbe giudicare poco innovativa in termini assoluti, possono introdurre interessanti novità nel quadro di specifici contesti nazionali, regionali o locali (buona parte dello studio della storia dell’arte, del resto, si traduce nello studio della ricezione, della portata locale e dell’interpretazione d’idee e invenzioni che sono nate in altri contesti), possono affrontare soggetti rari o scomodi, e sicuramente possono essere in grado di dimostrare personalità compiute, talento compositivo, capacità poetiche.

S’entra qui nel campo del giudizio estetico, ovvero quello che guarda alle qualità formali di un’opera d’arte (composizione, invenzione, ritmo, colori, luce, disegno, effetti, volumi, proporzioni) e che considera tali qualità sia per se stesse, sia sulla base di ciò che l’artista cerca di trasmettere col prodotto del suo ingegno. Si può cominciare ad affrontare l’argomento stabilendo, per esempio, che un artista è anzitutto un individuo che vede la realtà in modo diverso rispetto a come la vede chi non è artista. Nell’animo d’un artista che osserva un insieme di oggetti, “ogni cosa”, ha scritto in maniera estremamente efficace Ardengo Soffici, “si disporrà e modificherà rispetto alle altre, secondo una nuova proporzione del tutto, sarà subordinata a tutte le esigenze di un ritmo, di un’armonia: di una intuizione, di una volontà poetica – di uno stile sui generis, assolutamente soggettivo, proprio all’artista”. Di qui l’idea che la bontà di un’opera sia data dalla “qualità di elementi emotivi e suggestivi in funzione di un’unità elementare poetica”. Vale anche per opere che non si preoccupano d’imitare la realtà, ma si concentrano, potremmo dire, sul concetto, opere apparentemente semplici, che il grande pubblico spesso giudica banali. Si prendano i buchi o i tagli di Fontana: intervenendo sulla tela bucata, talora aggiungendo frammenti di vetro o pietre, Fontana creava come delle “costellazioni opposte a quelle dei buchi, a volte con effetti barocchi, a volte creando una sorta di equilibrio”, mentre il taglio, “nella sua assolutezza e precisione di gesto creativo, consente a Fontana di rimarcare non solo la valenza concettuale dell’opera ma soprattutto di creare una ‘summa’ perfetta di valore esistenziale e, nell’esaltazione data dal gesto, di valore estetico-formale” (così Massimo Melotti). Lo stesso ragionamento vale per opere che potrebbero risultare ancor più ostiche, come la grande installazione che Arcangelo Sassolino ha portato al Padiglione di Malta della Biennale di Venezia del 2022: una lastra autoportante d’acciaio che veniva fuso e lasciato cadere goccia dopo goccia dentro sette vasche, secondo una precisa partitura creata da un compositore maltese, Brian Schembri. Ne era risultata un’opera di rara potenza visiva, che funzionava per lo straordinario equilibrio d’ogni sua componente e ch’era in grado di rendere un poetico omaggio a Caravaggio, perché l’acciaio veniva trasformato in luce attraverso i procedimenti d’un artista la cui ricerca trova la propria dimensione d’intensa visionarietà nella capacità di sondare le possibilità d’interazione tra arte e fisica.

La dialettica tra originalità e qualità dell’opera era già stata in certa misura inquadrata da Giuseppe Antonio Borgese nella sua Poetica dell’unità (pubblicata nel 1934, ma che riprendeva concetti espressi già più di vent’anni prima): ritenendo che qualunque opera d’arte includa un certo grado d’originalità e un certo grado d’imitazione, e considerando che l’arte esprima uno stato d’animo personale e non sia arte “se non in quanto presupponga la possibilità di comunicar quell’espressione ad altri uomini e in quanto dal contingente distilli l’eterno” (in sostanza l’arte, per Borgese, rivolgendosi allo spirito si colloca fuori dallo spazio e dal tempo ed esprime idee), la soluzione starebbe nella capacità, da parte dell’artista, di creare forme che tendano verso l’universale e di esprimerle “con una forma non limitata dalle contingenze”. Borgese non si spingeva oltre nella formulazione del suo modo di superare l’impasse, ma era comunque interessante il tentativo di opporre una barriera all’idea che l’opera, per esser buona, debba inevitabilmente essere originale.

Come capire allora se ci si trova dinnanzi a un’opera buona, un’opera di qualità? Non esiste una risposta unica, non esistono parametri condivisi, e soprattutto la risposta prevede la persistenza d’un certo grado di soggettività che deriva dall’esperienze, dagli studî, dalle conoscenze, e pure dall’intuito del critico, specialmente laddove si trovi dinnanzi a un artista, magari un giovane, che vede per la prima volta. L’istinto, allora, diventa il primo strumento che il critico adopera nell’articolare il suo giudizio. Mi trovavo un giorno, in una delle più importanti fiere d’arte contemporanea, in compagnia di un noto gallerista con cui ebbi il piacere di condividere una breve passeggiata tra gli stand, durante la quale ci confrontammo proprio sui parametri di giudizio coi quali valutare opere d’arte. Tra le varie considerazioni ne emerse una che, a tutta prima, mi parve disarmante: chi giudica un’opera deve provare qualcosa osservandola, deve sentirla, deve accendersi di fronte al lavoro che ha davanti. Deve come reagire d’istinto, se può rendere l’idea. Naturalmente, questo sentimento non equivale a quello (più che legittimo e, anzi, auspicabile) del visitatore che s’emoziona di fronte a un’opera di Caravaggio o anche dinnanzi al lavoro dell’ultimo dei dilettanti, se il dilettante gli comunica qualcosa, se gli evoca un ricordo personale, se riesce a sfiorare le corde del suo animo (e, si badi, non fa differenza se il nostro visitatore è un addetto ai lavori con anni d’esperienza o se è un turista che entra per la prima volta in un museo). Sono due sensazioni diverse: potremmo chiamare “sentimento” quella del visitatore occasionale, e “disposizione” quella del critico (che, davanti a un’opera, può anche provare un sentimento, salvo poi rendersi conto, magari, della superficialità, dell’accademismo o del carattere puramente derivativo di ciò che sta guardando: la disposizione ha a che fare con questo tipo di riconoscimento istintivo più che con la reazione emotiva). La disposizione potrebbe esser definita come l’attitudine a percepire il carattere di ciò che si sta osservando, e quanto più il critico avrà osservato opere di continuo, quanto più avrà studiato, letto, frequentato fiere e mostre, operato ricerche tra i libri e sul web, tanto più la sua disposizione sarà allenata. Non è, ovviamente, un’idea nuova: tornando indietro fino all’Ottocento, già Baudelaire pensava che il sentire fosse la base del giudizio del critico.

Nelle battute iniziali della sua Beata riva, Angelo Conti scrive che l’artista “è un’anima la quale più intimamente d’ogni altra può mettersi in relazione con l’anima delle cose”, è una “volontà individuale la quale gradatamente s’annulla in una volontà più vasta e più profonda”. Conti riteneva, per esempio, che nessuno come Segantini avesse avuto il senso della montagna, nessuno più di lui fosse capace di “rappresentare ciò che la montagna esprime con la sua augusta immobilità”, “il silenzio che la circonda”, “l’aspirazione delle sue cime”. Oppure, che nessuno come Mario De Maria fosse stato in grado di raccontare i “colloqui” della luce lunare con le pareti screpolate d’un edificio, con le acque calme d’un mare o d’un lago. Credo che la disposizione abbia a che fare con qualcosa del genere. E non significa necessariamente riconoscere la bellezza d’un’opera: il bello classicamente inteso non è l’unica categoria estetica valida, dacché si può aspirare anche al brutto, al ripugnante, al disordinato. Si tratta di riconoscere, intanto, il grado d’innovatività d’un’opera, e provare a comprendere poi, indipendentemente dal fatto che l’opera possa essere originale e innovativa o meno, quanto l’artista è profondo nell’esprimere l’anima di quel che sta rappresentando sulla tela, col marmo, con le lastre d’acciaio, con la matita su di un foglio di carta, col video, con qualunque mezzo. Poi, dopo l’impatto iniziale, dopo aver osservato l’opera secondo la propria disposizione, il critico valuterà altri aspetti, che coinvolgono le qualità formali, il soggetto, il contesto entro cui l’opera si colloca, la sua posizione storica: dunque, se è un lavoro davvero nuovo o derivativo (non è detto che a un primo impatto non gli sfugga qualcosa), se l’impianto estetico dell’opera è coerente con le intenzioni dichiarate dell’artista (ammesso che ci siano), se il lavoro è attuale, se è superficiale, se segue una moda, se è in grado di elevare il particolare dell’artista su di un piano universale. È alla fine di questo lavoro, tutt’altro che istantaneo, che il critico giungerà a formulare il suo giudizio, ad assumere la propria posizione.

Non è facile condensare in poche battute il giudizio su di un artista: ciò nondimeno, alcuni esempî torneranno utili per avere un’idea di come potrebbe esser valutata una produzione. Si potrebbe partire da Bertozzi&Casoni: lo stupore, vivido e genuino, che generalmente si prova ammirando le loro opere in ceramica non è che uno dei tanti elementi che rendono la loro produzione originale e non derivativa. Il loro lavoro, tecnicamente perfetto, colmo di citazioni e rimandi al passato, irto di singolari trappole estetiche, eterno e senza tempo, concentrato sull’universale e viceversa sempre lontano dalla cronaca, capace di produrre dimensioni altre e di fondere realtà e concettuale, in grado di aprire nuove vie, mai tentate prima, nell’ambito dell’arte della ceramica, figura tra le produzioni più innovative che l’arte italiana abbia saputo esprimere negli ultimi trenta-quarant’anni. Ci sono poi artisti in grado di rinverdire con freschezza una tradizione consolidata, e di produrre un’arte che risuona all’unisono con lo spirito del proprio tempo, o addirittura di anticipare i tempi. Daniele Galliano, per esempio, coi suoi dipinti neoimpressionisti è probabilmente il pittore italiano che meglio ha previsto e raccontato la società della comunicazione di massa, per trasfigurarla poi in un’immagine astratta che, anche nel suo caso, si fa universale. E, a proposito di astrazione, tra le ricerche più interessanti credo si possa menzionare quella di Maurizio Faleni, che parte da Rothko per esplorare le possibilità del colore come mezzo per giungere al sovrasensibile attraverso il sensibile. Guardando ai giovani, sovviene il nome del trentino Andrea Fontanari, una sorta di Eric Fischl mediterraneo che affida alle sue tinte vive e sature e alle sue pennellate liquide à la Sorolla composizioni che evocano ricordi, incontri, oblii.

Ci sono poi ricerche ancor più inclinate verso una tradizione ma non per questo poco convincenti, anzi. All’ultima edizione di Artissima, per esempio, s’è potuto apprezzare il lavoro d’una giovane artista sudafricana, Mia Chaplin, che sulle prime potrebbe sembrare una mera imitatrice di Cecily Brown e sarebbe dunque da scartare senz’appello se la si dovesse giudicare col solo metro dell’originalità, salvo poi riscontrare che la tavolozza più tenue, l’espressionismo più delicato, la più spiccata tendenza alla figurazione pur nel quadro d’un comune terreno rubensiano contribuiscono in maniera piuttosto evidente a definirne la personalità. In Italia un temperamento singolare è quello di Guglielmo Castelli, che sul piano formale potrebbe ricordare un Peter Doig riletto però secondo il filtro dell’arte italiana del passato (vengono alla mente certi artisti degli anni Trenta, da Pirandello a Birolli), e che coi suoi dipinti, in grado di muoversi sul piano della figurazione partendo però dall’astrazione, evoca atmosfere di malinconia, di decadenza, di nostalgia. È utile sottolineare che, per tutti i casi di cui s’è detto, si parla di artisti che non solo hanno uno sguardo aperto sia a una dimensione internazionale sia a una dimensione locale o tradizionale, ma che sono anche ben riconoscibili, e il grado di riconoscibilità è forse la riprova più immediata per comprendere se un artista ha personalità, forza, carattere. Pensando invece a un esempio negativo, si potrebbe tornare all’opera che la tedesca Raphaela Vogel ha presentato alla Biennale di Venezia del 2022: formalmente bolsa e derivativa (Deborah Butterfield, Sayaka Ganz e via fino agli animali atomizzati di Agenore Fabbri), retorica, superficiale e anodina nell’affrontare il soggetto, perbenista e rassicurante nell’atteggiamento.

È pacifico che nessun critico d’arte potrà somministrare certezze al pubblico, né quando la critica è positiva, e neppure quando è negativa. Alle volte si eccede in generosità o entusiasmo, altre volte si corre il rischio d’esser troppo rigidi o duri nei riguardi d’un artista, ma alla base sussiste sempre il desiderio di fornire una propria lettura: e allora il massimo che potrà fare il critico sarà condividere col pubblico il proprio giudizio cercando di essere il più obiettivo possibile secondo i suoi schemi valutativi, e soprattutto cercando di essere chiaro (sarà più chiaro se verrà da una formazione giornalistica, dacché il giornalista dev’essere chiaro per mestiere e non può permettersi le divagazioni nebulose che spesso si concedono certi curatori). In questa sede se n’è voluto presentare uno, senza neppure la pretesa che rimanga immutabile: non è detto che di qui a distanza di qualche tempo i parametri di chi scrive non vadano a modificarsi. Di certo, c’è che il critico potrà sì essere il più obiettivo possibile secondo il proprio metro, come s’è detto, ma il suo sistema di misura non sarà mai definitivo e inappellabile. Non è mai esistita, né mai esisterà, una critica totalmente obiettiva. La critica, superfluo e financo ingenuo rammentarlo, non è una scienza. E proprio perché non è una scienza, il critico saprà anche evitare di prendersi troppo sul serio, ma saprà anche scrivere senza essere freddo e distaccato, dimostrando al contrario passione, sapendo pure essere polemico se serve. Uno dei più grandi critici degli ultimi cinquant’anni, Peter Schjeldahl, ha scritto: “Non accetterò mai che la critica d’arte sia una professione come l’odontoiatria. È piuttosto una zona in cui si sovrappongono giornalismo e letteratura, come la scrittura sportiva”. Credo che la si possa considerare una delle più calzanti definizioni di “critica d’arte”.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).