Come non si riallestisce un museo: il caso del Museo Archeologico Nazionale di Vulci

Mancano meno di due anni al cinquantesimo anniversario del Museo Archeologico Nazionale di Vulci, istituto di raro pregio che veniva aperto al pubblico nel 1975, con sede nell’imponente Castello della Badia, severa fortezza che sorge a fianco del ponte sul Fiora, in un paesaggio unico: un poggio affacciato sulla gola scavata dal fiume nel mezzo della campagna maremmana. L’apertura del museo aveva riscattato il castello da un deprimente stato d’abbandono che si trascinava da decennî: poi, alla metà degli anni Sessanta, lo Stato acquistò l’antica fortezza, la sottopose ad accurati interventi di restauro, e il 2 giugno del 1975 il museo veniva finalmente inaugurato per mostrare a tutti la ricchezza e la varietà dei materiali provenienti dall’antica città etrusco-romana di Vulci e dalle necropoli che punteggiavano il suo agro. L’imminente compleanno fornisce l’occasione per una riflessione sull’allestimento del museo, modificato in maniera radicale nel giugno del 2016.

Prima di questa data, il pubblico poteva ancora percorrere le sale con l’allestimento originale, curato da Francesco Correnti e Paola Moretti su progetto scientifico di Mario Moretti, valente protagonista dell’etruscologia di metà Novecento (al quale dobbiamo buona parte delle nostre conoscenze su Vulci e Tarquinia): nell’esposizione, allestita con criterio strettamente cronologico, il pubblico poteva osservare il materiale archeologico sistemato nelle eleganti vetrine, rispettose dell’architettura medievale, ottimamente integrate nel contesto del loro antico contenitore, in grado di seguire l’andamento delle sale del castello con chiarezza e armonia, secondo un progetto che, scriveva Anna Maria Sgubini Moretti nel 1993, era “improntato ad un’equilibrata semplicità che raccordandosi con il severo carattere della struttura monumentale e garantendone un’idonea godibilità”, riusciva “al contempo a valorizzare la preziosa unicità dei contesti archeologici che figurano in esposizione”. Le sale di Correnti e Moretti, come detto, sono state completamente trasformate, per non dire stravolte, sette anni fa, con il nuovo allestimento di Luciana Di Salvio e Simonetta Massini, su progetto scientifico di Simona Carosi e Patrizia Petitti, fondato su principî totalmente diversi, orientati soprattutto, se non unicamente, alla didattica.

Chi entra oggi nel Museo Archeologico Nazionale di Vulci non vedrà più le vetrine originali, che peraltro costituivano anche un’interessante documentazione storica sulla museografia del tempo, reminiscenti di quelle che Franco Minissi aveva progettato alcuni anni prima per il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. E non s’inoltrerà più lungo un itinerario di visita impostato secondo termini cronologici (scelta che, peraltro, non esclude gli affondi tematici: molto più complesso invece immaginare un percorso che faccia l’opposto). Al contrario, il nuovo allestimento conduce il visitatore attraverso un percorso tematico, con i reperti esposti dentro “scenarî” forse ispirati ai diorami dei musei di scienze naturali, e che nelle intenzioni del progetto dovrebbero essere “evocativi” e adatti a valorizzare il materiale “attraverso immagini ricostruttive”. Tuttavia, nella pratica, gl’intenti di Carosi e Petitti si sono tradotti in vetrine decisamente più pesanti rispetto a quelle degli anni Settanta, decorate con fondali illustrati ad acquerello, con immagini da libro per ragazzi che andrebbero benissimo in un percorso museale rivolto a un pubblico giovane (perché magari rappresenta la stragrande maggioranza dei visitatori di quel museo, e la scelta di parlare prevalentemente ai teenager, ancorché opinabile, sarebbe dunque legittima, a patto che la si dichiari per tale), ma che appaiono fuori obiettivo se l’intento, come affermava Carosi in un suo articolo del 2019, è quello di mostrare un percorso di “facile comprensione per diversi target di visitatori, soprattutto per i non addetti ai lavori”. Si fatica a capire perché, oggigiorno, la comunicazione dei beni culturali, nell’indirizzarsi a un pubblico vasto, debba spesso adottare schemi e linguaggi che paiono pensati per pubblici di adolescenti: basti vedere la vasta pletora di creator che sui social diffondono contenuti d’arte e di archeologia e che sembra parlino a una platea di dodicenni. Quali sono allora i “diversi target”? Chi sono i “non addetti ai lavori”? Quale età hanno, da dove vengono, che esperienze hanno, qual è il loro retroterra culturale? Senza contare poi che un allestimento simile, che utilizza lo strumento dello “scenario” per quasi tutto il percorso, limita e costringe lo spazio per l’esperienza estetica, e paradossalmente, nell’intento di rielaborare forma e contenuti del percorso “per essere inclusivi”, finisce invece per negare il concetto di museo come spazio della molteplicità, che innerva la museografia più aggiornata.

È vero che, nel momento stesso in cui si decide di presentare un oggetto a un pubblico, è impossibile evitare d’intervenire in maniera arbitraria. Anche l’allestimento più neutro che si possa immaginare è comunque frutto di un’idea che interviene su di un oggetto decontestualizzato quale è un pezzo esposto in un museo. Ci sono però allestimenti che possono orientare il patrimonio di un museo verso una direzione precisa e netta, e pare il caso del museo di Vulci che privilegia, in maniera predominante se non addirittura esclusiva, l’aspetto educativo dando forma a una “esposizione non di materiali, ma di racconti storici”, come scrive Carosi, la quale dichiara esplicitamente che nell’allestimento del 2016 i reperti “sono diventati un mezzo (e non l’oggetto) della comunicazione museale, con l’idea di base che il visitatore potesse letteralmente ‘immergersi’ nella storia della città etrusca e dei suoi abitanti”. Ora, un approccio del genere sarebbe del tutto corretto per una sala o un gruppo di sale (se il museo è sufficientemente grande), oppure per una mostra temporanea, ma diventa escludente e per certi versi pure prevaricatore se viene esteso all’intero museo, tanto più se interviene su di un allestimento ch’era sì recente dacché aveva appena quarant’anni, ma era nato con il museo stesso (non era dunque solo “il vecchio allestimento”, come lo ha superficialmente definito Carosi, ma era la forma ch’era stata data al Museo Archeologico Nazionale di Vulci quand’è nato e, soprattutto, era una forma che ben s’attagliava all’istituto). Per non allontanarsi troppo da Vulci, riesce difficile immaginarsi, per esempio, un Museo Nazionale di Tarquinia dove ogni sala viene addobbata con fondali illustrati: si troveranno invece sale con esposizioni più aperte, una sala, quella dei Cavalli Alati, che suggerisce un contesto perduto, e altre sale ancora, quelle delle tombe dipinte, ricostruiscono ambienti. La presentazione d’ogni reperto, in altri termini, andrebbe ben soppesata. Perché nel momento stesso in cui il curatore sceglie di mettere al centro dell’intera esperienza non gli oggetti, ma una serie di “racconti storici”, va da sé che finisce per depotenziare il materiale fornendo al pubblico un’idea preconfezionata, s’impedisce ai reperti di dischiudere ulteriori possibilità, si serrano le porte ad altri interessi, altre letture. Un reperto archeologico ha tanto da dire, non si tratta solo di racconti storici: se si prende il caso di, mettiamo, una ceramica istoriata, si può parlare non soltanto del suo contesto storico, ma della storia che le sue figure raccontano, di com’è stata realizzata, di com’è stata trovata, della sua collocazione lungo la storia dello sviluppo d’una tecnica artistica, e così via.

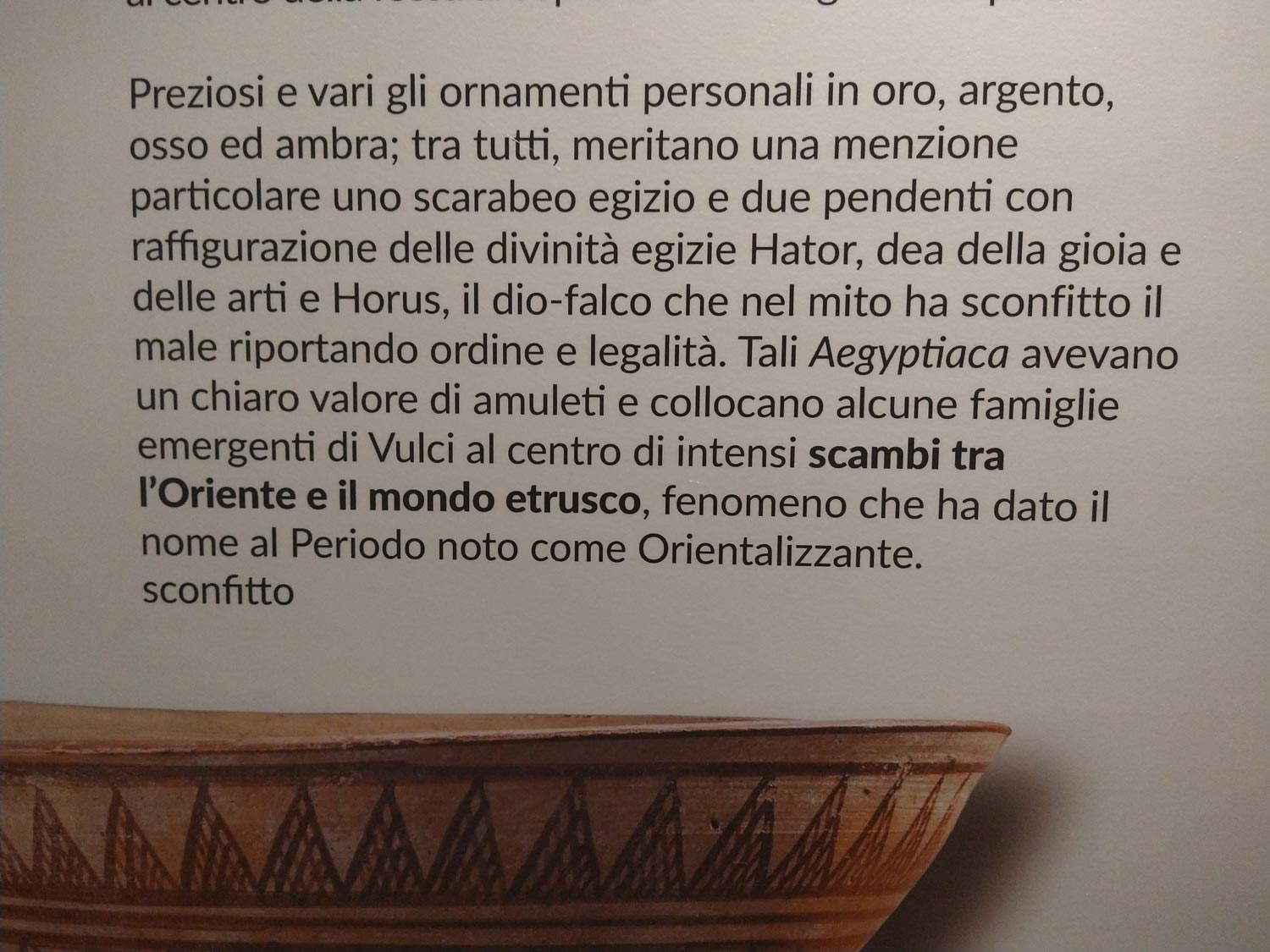

Ci sono poi, nel nuovo allestimento del museo di Vulci, diversi altri elementi discutibili, che trasmettono un’impressione di pervasiva sciatteria (amplificata peraltro da situazioni che si spera il più temporanee possibili, come l’ascensore fuori servizio, o il pannello introduttivo della mostra al pianterreno sistemato dietro il banco della biglietteria): la presenza di enormi, inopportune fotografie che spesso mostrano al visitatore quello che semplicemente può vedere coi suoi occhi fuori dal museo (il paesaggio attorno a Vulci, lo stesso Castello della Badia all’interno del quale il visitatore si trova), i pannelli con font goffi e con scritte che si sovrappongono, i testi in inglese che a volte sono in corsivo e altre volte no, quelli in italiano coi grassetti disposti qua e là senza ragioni apparenti e a volte pure con refusi, le etichette coi numeri d’inventario attaccate ai pannelli, l’area dei distributori di bevande nel cortile trascurata e dove si trovano addirittura pannelli d’antan col museo descritto, ovviamente, secondo il percorso precedente. E poi, a proposito d’inclusività, il solito trionfo di kylix, hydria, kantharos, lekythos, alabastron senza spiegazioni per il pubblico che entra per la prima volta in un museo dove sono esposte ceramiche antiche (ma in tal caso occorre comunque sottolineare che il problema è comune a quasi tutti i musei archeologici). Infine, non meno importante, il nuovo allestimento ha ridotto in maniera vistosa gli oggetti esposti.

L’allestimento originale era intoccabile? Ovviamente no, come qualunque allestimento. Ma si poteva intervenire in maniera meno radicale, apportando gli aggiornamenti laddove necessario, senza alterare il percorso immaginato quando il museo è nato (come è stato fatto, per esempio, quattro anni fa al Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona, dove nessuno s’è sognato di toccare le vetrine storiche della Sala del Biscione, e dove si è data priorità alla storia dell’istituto, senza però limitare prospettive altre) e lasciando libero il visitatore di scegliere quale racconto seguire (con l’allestimento del 2016, occorre specificare, è stata anche lanciata una interessante audioguida gratuita che chiunque andando al museo può scaricare). C’è ancora modo, fortunatamente, di vedere l’allestimento del 1975: basta aprire Google Street View, dove, grazie a un protocollo firmato più di dieci anni fa tra l’allora Ministero dei Beni Culturali e l’azienda americana, sono stati mappati diversi musei italiani, che si possono esplorare semplicemente stando davanti al proprio schermo, sul computer o sul cellulare. Tra i musei c’è anche quello di Vulci: un giro virtuale sarà sufficiente per notare la differenza. Si riveda dunque l’allestimento di questo piccolo ma prezioso museo. Si riportino gli oggetti al centro del discorso. Si cerchi di resistere alla progressiva e costante tendenza all’infantilizzazione del pubblico. Il Museo Archeologico Nazionale di Vulci ha conosciuto un brusco calo di visitatori già prima della pandemia: ripensare a come l’istituto si presenta al pubblico potrebbe essere un modo per invertire la tendenza.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).