Come cambiano le visite nei musei con il coronavirus. Un racconto da cinque istituti in tre città

Non c’è virus che tenga per i putti di Donatello che si dimenano sui pannelli del pulpito del Duomo di Prato: la loro danza festosa continua da quasi seicento anni, incurante d’ogni traversia, pronta a farsi beffe di guerre ed epidemie a suon di trombe e tamburelli, indifferente agli sguardi delle persone, restia a qualsiasi regola di “distanziamento”, termine cui qualche mente ottenebrata ha pensato d’abbinare l’aggettivo “sociale”, creando una dell’espressioni più devastanti, spregevoli e canagliesche mai uscite da bocca umana. Che il distanziamento sia fisico lo dimostrano, in una Prato assonnata che si risveglia dal mesto torpore di due mesi e mezzo di confinamento, le misure che tutti mantengono dal prossimo, e che non sia sociale lo ha testimoniato la nostra voglia di parlare, di confrontarci, di discutere anche attraverso i mezzi virtuali, e adesso lo vediamo negli occhi e nei sorrisi delle tante persone che, in ordine e un poco per volta giorno dopo giorno, hanno ricominciato a frequentare i luoghi della socialità. È una questione di rispetto: ti sto lontano, perché non voglio contagiarti, e perché tu non vuoi contagiare me. Ma neanche per un secondo mi sognerei (e per te è lo stesso) di evitare il contatto sociale.

È quello che, di sicuro, pensano le tante persone che fanno le vasche in via Mazzoni, da piazza del Duomo fino a piazza San Francesco e viceversa, in questo pomeriggio di fine maggio che pare fine luglio: ci si ferma agli angoli delle strade, ci si trattiene su di una panchina, si prende un aperitivo al bar. A Prato, come in tante altre città, gli abitanti sono composti, seguono le regole, non s’accalcano, rispettano le code all’entrata dei negozî (e tu, che vedi file così ordinate, ti chiedi se davvero servisse una pandemia mondiale per insegnare agl’italiani come si sta in coda), addirittura si salutano sfiorandosi i gomiti. I musei non sono del tutto vuoti, come ci saremmo aspettati: c’è chi profitta della gratuità che il Comune ha disposto fino al 3 di giugno per curiosare, altri ancora entrano per vedere una mostra che non avevano fatto in tempo a visitare prima che il governo decretasse la serrata di tutti gl’istituti del paese, c’è chi semplicemente aveva voglia di rivedere i luoghi della cultura della sua città. I turisti ancora non ci sono: la libera circolazione entro i confini regionali è stata ripristinata da una decina di giorni, ma non c’è tutta questa voglia di spostarsi, anzi: sono tante le persone che non se la sentono proprio, di uscir di casa.

|

| I putti di Donatello al Museo dell’Opera del Duomo di Prato |

|

| Vita a Prato dalle finestre di Palazzo Pretorio |

Prato è forse la più dannunziana tra le città del silenzio. In Elettra, il poeta le dedica quattordici sonetti, un onore riservato solo a questa città, nella quale aveva trascorso l’adolescenza: lo affascinavano le dense pagine della sua storia, i suoi antichi commerci, il tabernacolo di Mercatale ché oggi D’Annunzio inorridirebbe a saperlo conservato a Palazzo Pretorio, l’amore tra Filippo Lippi e Lucrezia Buti, ritratta dal pittore nella Salomè delle Storie del Battista che adornano la cappella maggiore del Duomo. Oggi, gli abitanti vedono la piazza su cui sorge la Cattedrale soprattutto come un punto di passaggio tra la stazione di Porta al Serraglio e le vie del centro. Specialmente in questa stagione: è tutta assolata, e i raggi che picchiano implacabili sul selciato, in questo primo morso d’estate, difficilmente invogliano a sostare. Chi non è di Prato però ama la sua forma squadrata, la fontana del papero buttata lì in mezzo nell’Ottocento ché sembra un enorme segnaposto guardato a vista dalla statua di Giuseppe Mazzoni che sta dalla parte opposta, e quella Cattedrale che pare un’astronave, bianca e verde, alta e stretta, con quei bizzarri salienti dalla forma quadrilobata, l’orologio al posto del rosone, e l’inconfondibile pulpito di Michelozzo che sembra un disco volante che s’è incastrato sullo spigolo della facciata. Per motivi che non si conoscono, Donatello lo ha decorato coi suoi putti danzanti: oggi però il “pergamo ricco di ghirlande ignude” non sta più “al sole e al vento come un grande nido”, come lo vedeva il Vate. Per ammirare gli originali, occorre entrare al Museo dell’Opera del Duomo, la prima tappa di questo primo tour tra i musei tornati ad accogliere il pubblico dopo la fine del confinamento.

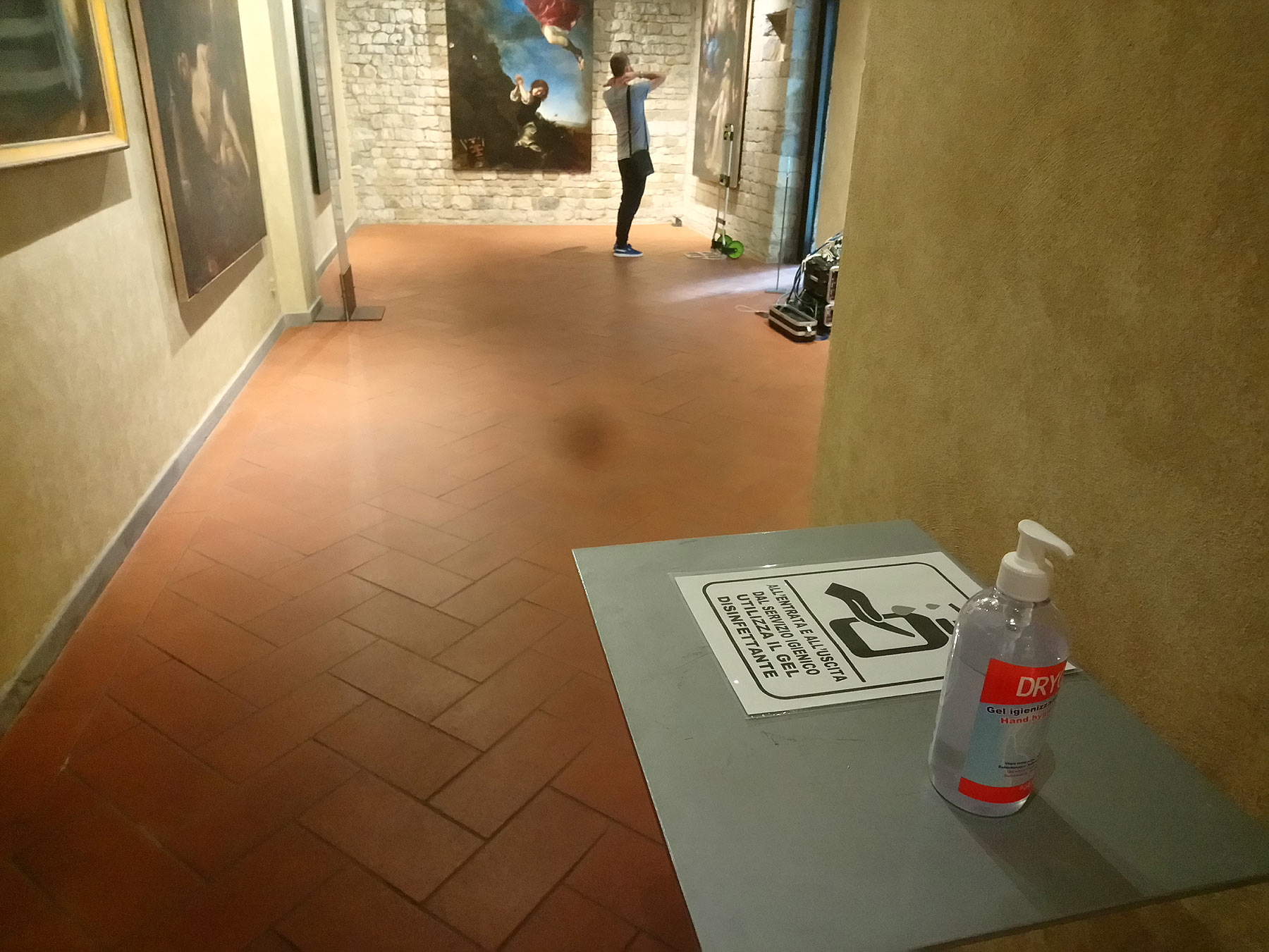

Visitare un museo, in questa fase di timida uscita dalle misure di contenimento del contagio, è un’esperienza nuova, da preparare con più attenzione rispetto a prima: non tutti i musei aprono agli orarî consueti, ci sono alcune porzioni che rimangono chiuse, gl’ingressi sono contingentati, ci sono regole da seguire (anche se, sostanzialmente, sono sempre le stesse: obbligo di mantenere le distanze, obbligo d’indossare la mascherina, obbligo di sanificarsi le mani quando s’entra e spesso anche durante il percorso, oppure quando si usano i servizî o quando si maneggiano gli oggetti esposti negli spazî per la vendita di libri e souvenir). Ci s’accorge fin da subito che i musei non sono gli stessi di prima: al Museo dell’Opera del Duomo, i visitatori sono divisi dagli addetti alla biglietteria per tramite d’una barriera di plexiglas, e poi c’è l’immancabile percorso a senso unico, che qui ti costringe a vedere il museo alla rovescia. Una condizione che esiste da quando hanno aperto la biglietteria unica sotto al campanile del Duomo: prima però era almeno concessa la facoltà di percorrere velocemente tutte le sale per cominciare il percorso, in ordine cronologico, da dove iniziava una volta, ovvero dal cortiletto del Palazzo Vescovile, che adesso è diventato l’uscita obbligata. Ora, al contrario, il Covid costringe a fare un viaggio a ritroso nel tempo, partendo dai voltoni affrescati sotto il transetto della Cattedrale: un corridoio ci porta dove un tempo si concludeva la visita, nel chiostro romanico, da cui s’accede, per prima, alla Sala del Seicento. S’arriva poi alla Sala del Pulpito, si continua con le Sale del Rinascimento, si passa attraverso lo scavo archeologico e si raggiungono dapprima la Sala della Cintola, poi la Sala dei Parati, e infine la Sala del Due e del Trecento, che una volta costituiva l’inizio della visita, e adesso è l’ultimo ambiente che ci accoglie.

Impossibile non seguire le regole, impossibile non capire dove si sta andando, impossibile contagiarsi. Tutto il museo è disseminato di boccette di gel idroalcolico (un’addetta m’invita a farne uso anche mentre sto per uscire), è ricolmo di frecce che mostrano la direzione da seguire, e di cartelli rossi che invitano a non toccare niente e a mantenere la distanza d’un metro: sono attaccati vicino alle opere, sulle porte, sotto le finestre, spuntano anche sui pannelli illustrativi. Sarà la presenza ossessiva di queste indicazioni, saranno i percorsi a senso unico, sarà che tenere la mascherina, è inutile nasconderlo, dà fastidio, sarà che questo continuo distanziamento e questo nostro aggirarci tutti imbavagliati per le sale è un disincentivo all’interazione, ma fatto è che ci si sente indubbiamente meno liberi. La compagnia però è sparuta: in un’ora di visita incrocio tre persone, una signora, due coetanei sulla trentina. Non c’è nessun altro a contemplare gl’ignudi di Donatello, né altri indugiano a fianco a me quando fisso il beato Jacopone di Paolo Uccello nei suoi occhi infossati, è vuota la sala che accoglie le lastre trecentesche di Niccolò di Cecco del Mercia, s’ammira nel più ammaliante silenzio quel capolavoro d’erotismo che è la Comunione di santa Teresa di Livio Mehus. A tanti questa solitudine potrebbe anche piacere. È come avere il privilegio d’una visita privata.

|

| Prato, Museo dell’Opera del Duomo |

|

| Prato, Museo dell’Opera del Duomo |

|

| Prato, Museo dell’Opera del Duomo |

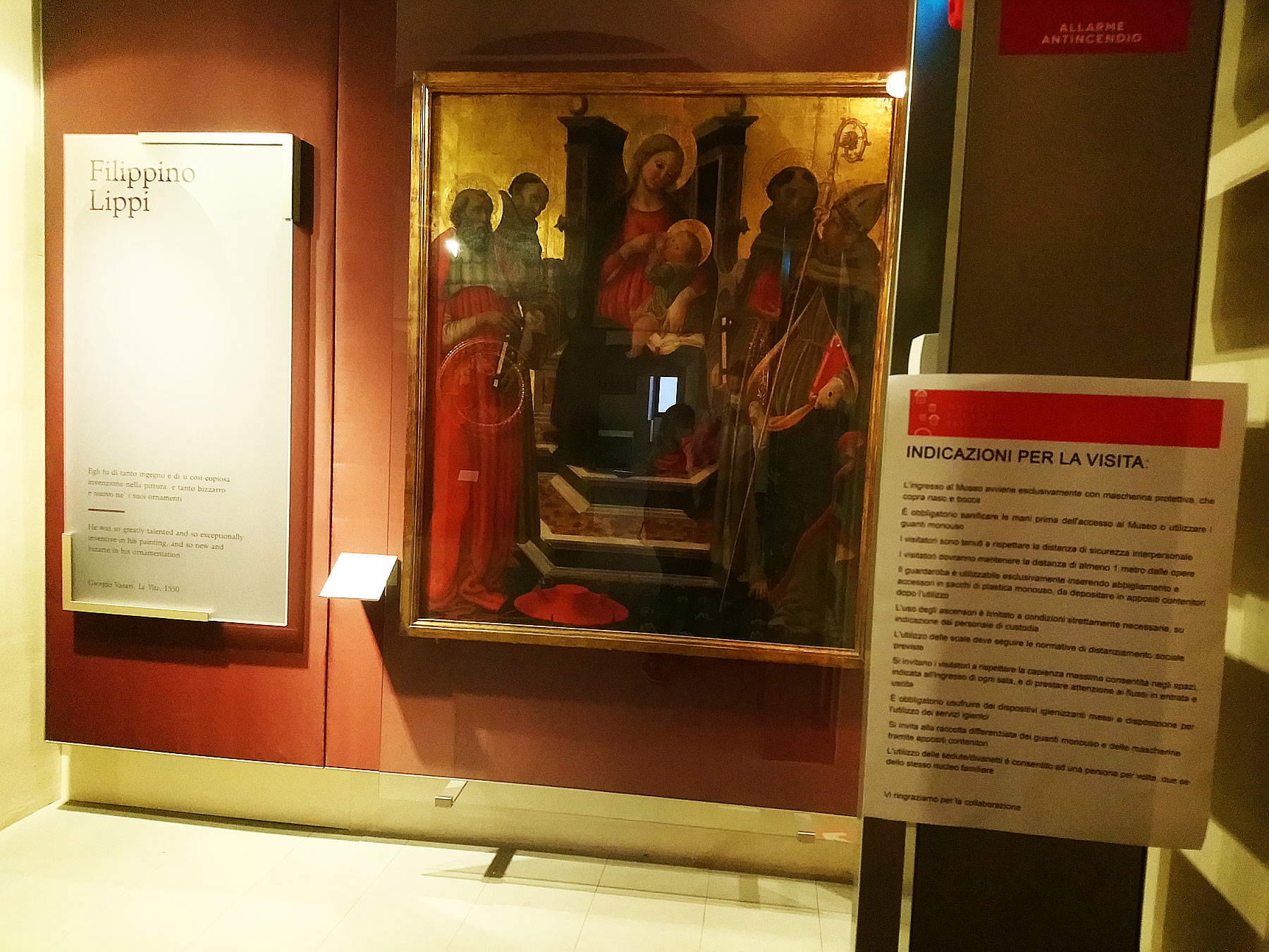

Il Museo dell’Opera del Duomo è però già poco frequentato di suo, e si potrebbe obiettare asserendo che non è difficile passeggiare tra le sue sale nella più assoluta quiete. Diversa potrebbe essere la situazione al Museo Civico di Palazzo Pretorio, dove l’attesa mostra sui caravaggeschi nelle collezioni pratesi ha dovuto subire, come tutti, due mesi di chiusura forzata: e in effetti, tra queste sale, le presenze son più copiose. Si entra attraversando la piazza del Comune: comincia l’ora dell’aperitivo e il bar davanti al Palazzo è colmo, soprattutto di giovani, ma non c’è affollamento, i tavoli sono distanziati, si percepisce forte il desiderio di riavviare la vita sociale, pur nella normale circospezione che segue naturalmente due mesi difficili. Il museo, com’è lecito e ovvio attendersi, è meno popolato del bar che ha davanti. All’ingresso ci si sottopone al rito della misurazione della temperatura corporea, e qui sarebbe interessante far qualche chiacchiera con chi pensa che una persona con trentotto di febbre abbia voglia di visitare un museo o che questa tracciatura riesca a rilevare anche chi, pur contagioso, non presenta sintomi: ci s’accontenta però di sapere che anche questo fa parte dello spettacolo, si sorvola agevolmente sulle poche frazioni di secondo che l’operazione richiede, l’addetto che mi si fa incontro sottolinea, con gli occhi che s’assottigliano lasciando intuire il sorriso sotto la mascherina, che si tratta d’un suo dovere, e ci si presenta davanti alla barricata trasparente della biglietteria per entrare nel museo.

Il Comune è stato molto diligente: qui, a Palazzo Pretorio, ogni sala è addirittura preceduta da un cartello che indica quante persone possono entrare. Dieci, quattro, tre, due, secondo le dimensioni. Per il guardaroba, bisogna utilizzare sacchetti monouso. Nel negozio, l’uso dei guanti di plastica è mandatorio (e non si comprende bene perché: il gel igienizzante è ovunque e gli oggetti in vendita stanno proprio davanti alla biglietteria). A ogni piano, uno o due addetti all’accoglienza seguono i pochi visitatori e vigilano con attenzione sul rispetto delle norme anti-contagio, ma senza assillare e anzi dimostrando benevolenza nell’illustrare le regole.

Oggi non ci sono tante persone. Sono tutti pratesi: c’è la stessa signora che ho incrociato al Museo dell’Opera del Duomo, c’è una coppia di amici o colleghi sulla cinquantina che evidentemente hanno deciso di visitare Palazzo Pretorio alla fine della giornata lavorativa, ci sono un paio di ragazzi, c’è una mamma con due bambini. Quando visitatori diversi stanno per entrare in contatto in una sala dove la capienza è ridotta, gli addetti invitano a rinviare di qualche attimo l’ingresso nell’ambiente. E si finisce inevitabilmente col trattenersi qualche minuto in più nei grandi saloni centrali. Ce n’è uno per piano: la visita s’allunga, c’è più tempo per ammirare i sontuosi polittici tardogotici di Lorenzo Monaco, di Andrea di Giusto e degli altri grandi del Tre e Quattrocento, per conoscere la storia della città per tramite della Madonna della Cintola di Filippo Lippi, s’approfondisce la vicenda delle grandi pale secentesche della donazione Riblet, un tempo ornamento della cappella di Villa Spini a Peretola. Il tabernacolo che suscitò la profonda ammirazione di Gabriele D’Annunzio è in una delle salette del primo piano: anche qui, s’entra pochi per volta. Il distanziamento è invece più rilassato all’ultimo piano, dove sono custoditi i gessi di Bartolini e le opere del primo Novecento, e nelle sale della mostra sui caravaggeschi di Palazzo Pretorio e della Fondazione De Vito: i locali sono più grandi ed è più facile tenere le misure dagli altri. C’è da stare attenti anche a dove sedersi: nelle panche collocate di fronte ai capolavori in mostra, alcuni posti sono occupati da fogli che invitano a lasciare libero uno spazio d’almeno un metro.

“Nei primi giorni d’apertura ci sono stati molti visitatori”, mi racconta una delle attendenti. “Non siamo, certo, ai numeri soliti, perché mancano i turisti, e i pratesi che conoscono già bene il museo non sono molto propensi a tornare in questo periodo”. E questo nonostante la gratuità, che avrà forse favorito qualche visita in più, ma non è stata determinante, né ha creato lunghe code all’ingresso. Quello che tutti s’auspicano è che questo rinnovato modo di vivere il museo sia anche un modo per riavvicinare i cittadini al loro patrimonio, per frequentare i musei in modo diverso, più accorto e più partecipe. È quello che comincio a pensare quando mi sposto al Centro Pecci, che rimane gratuito fino a fine luglio e che fino agli ultimi giorni d’agosto ospita The Missing Planet, una mostra sull’arte post-sovietica che chiude una trilogia avviata nel 1990. Qui, gli ambienti sono spaziosi, il distanziamento viene spontaneo, l’atmosfera è molto rilassata. Entro assieme a una coppia, a tutti viene misurata la temperatura, i due addetti, entrambi molto giovani, ci consegnano i volantini delle mostre in corso e ci spiegano nel dettaglio tutte le misure di sicurezza che l’istituto ha adottato. Manca poco più d’un’ora alla chiusura, il museo è tutt’altro che deserto, l’età media è bassa: ci sono ragazzi da soli, un paio di coppie, una famiglia, c’è un gruppo di quattro amici, tutti bardati come da regolamento per vedere, con un interesse e una curiosità che superano anche la barriera molesta della mascherina e si percepiscono dagli sguardi, dai gesti e dalle parole, questo brano di URSS trasportato in Toscana, tra reminiscenze costruttiviste, gigantesche installazioni che rievocano il passato della Russia attraverso i suoi simboli, dipinti ironici, fotografie d’un mondo ch’è stato e d’un altro che avrebbe voluto essere.

|

| Prato, Museo Civico di Palazzo Pretorio |

|

| Prato, Museo Civico di Palazzo Pretorio |

|

| Prato, Museo Civico di Palazzo Pretorio |

|

| Prato, Museo Civico di Palazzo Pretorio |

|

| Prato, Museo Civico di Palazzo Pretorio |

|

| Prato, Museo Civico di Palazzo Pretorio |

|

| Prato, Centro Pecci |

|

| Prato, Centro Pecci |

|

| Prato, Centro Pecci |

Decido di riservare la fine di questa prima ricognizione tra i musei alla Lunigiana, che in regione è stata tra le aree più martoriate dal morbo: a Pontremoli, il primo di giugno, ha riaperto, seppur con orario ridotto, il Museo delle Statue Stele al Castello del Piagnaro, e risolvo d’andarci in visita il giorno dopo, per la festa della Repubblica. Le strade della città sono vuote, le attività commerciali sono chiuse: è aperto solo un paio di bar nelle due piazze centrali. Le persone, qui, hanno preferito riversarsi nelle campagne o sui monti, per lunghe passeggiate all’aria aperta: in Lunigiana si rifugge qualunque situazione che possa ricordare il confinamento, che qui è stato duro perché questa zona, terra di confine tra Emilia, Toscana e Liguria dove si parla un misto di ligure ed emiliano e dove nessuno si sente toscano, ha pagato al patogeno un conto alto, con un’incidenza in rapporto alla popolazione tra le più alte d’Italia, superiore a quella di Milano, di Torino, di Monza, di tutte le province del Veneto. Difficile aver voglia di tornare in un luogo chiuso, specialmente se poi al museo, come in questo periodo, non ci sono mostre né si possono organizzare eventi. Rimango dunque per un’ora e mezza da solo nelle sale, dove si conserva il nucleo più importante delle statue stele, le strane e misteriose sculture preistoriche dei Liguri Apuani, forse erette come monumenti per esaltare i membri più eminenti delle comunità, o forse per celebrare gli antenati, o forse ancora per invocare una divinità. Solo altri due visitatori sopraggiungono quando sto per terminare il percorso, che è stato riadattato per il virus: i corridoi e le sale sono stati tutti divisi in due parti con le catene e i paletti segnaletici bianchi e rossi, per creare due corsie di marcia. Un po’ come in autostrada: serve per evitare che ci s’incroci e serve per creare un itinerario a senso unico. Se prima ci si poteva muovere liberamente per le sale, adesso si deve seguire la lunga striscia bicolore. Sono stati poi bloccati gli ascensori, e non solo quelli che trasportano i visitatori tra i piani del Castello: sono stati chiusi anche quelli che dalla città portano al museo. Chi non può affrontare la salita a piedi, deve prenotarsi telefonando al museo con un ragionevole anticipo. Non c’è la prenotazione, ma è vivamente consigliata. Anche se le presenze sono scarse pure oggi che è festa.

Dove invece è richiesta la prenotazione, è al Museo Archeologico Nazionale di Luni: dista neanche cinque chilometri da casa mia, ma dal momento che io abito in Toscana e il museo si trova in Liguria, per visitarlo devo aspettare la riapertura della circolazione tra le regioni. Ne approfitto il primo sabato pomeriggio utile, in un inizio di giugno insolitamente fresco: l’aria che tira dal mare e che annuncia un temporale non spinge ad andare in spiaggia, e m’aspetto di trovare gremiti gli scavi di Luni. In realtà, tolta una famiglia con madre, padre e bambino, sono l’unico visitatore delle ultime due ore d’apertura. L’addetta alla biglietteria mi rimprovera bonariamente per non aver prenotato l’accesso (non mi ero informato preventivamente: un errore che si può pagare rimanendo fuori dalla porta, nei musei rivoluzionati dal Covid), e non importa che io sia un giornalista, alla categoria paiono non essere riservate eccezioni. Tuttavia, dato che il museo in questo momento è vuoto, mi viene comunque consentito l’ingresso. Il Museo Archeologico Nazionale di Luni è sin qui l’unico che mi chiede di registrare i dati personali: servirà, in caso di contagio, a capire chi potrebbe essere entrato in contatto con chi. Mentre sbrigo la formalità, chiedo all’addetta se in questi primi giorni d’apertura (il museo ha riaperto il 2 giugno) c’è stata una risposta entusiasta da parte del pubblico: sono moderatamente soddisfatti, perché nella prima settimana diverse decine di visitatori hanno voluto tornare tra le rovine dell’antica città portuale da cui salpavano le navi cariche dei candidi marmi apuani che avrebbero dato lustro a Roma. La parola d’ordine, nella città della Luna e nei parchi archeologici della Liguria, è “cultura sicura”: il messaggio che la direzione regionale vuol far passare è che visitando un museo non si rischia il contagio, soprattutto se è all’aperto come qui a Luni.

C’è però anche da evidenziare che il museo è in gran parte chiuso: in parte perché è in corso il trasferimento delle collezioni in una nuova sede, allestita secondo criterî museologici moderni, in parte perché non tutto è stato riaperto, oppure apre secondo modalità e orarî da verificare in biglietteria. Durante la mia visita, per esempio, non è possibile accedere alla sezione museale delle domus e all’anfiteatro. Si dice che per i musei sia cominciato un nuovo corso: forse, ma certo è che i problemi sono gli stessi di prima. Anzi: in questa fase s’acuiscono, dacché la presenza del personale, che soffre di pesanti carenze in gran parte dei musei italiani, è fondamentale per garantire l’osservanza delle regole da parte del pubblico. E dove non è possibile guardare a vista, s’inventano percorsi a senso unico per evitare l’incontro tra visitatori che procedono in direzioni opposte. Laddove neppure questo sia possibile, si chiude. E sono già molti i musei che chiudono porzioni più o meno ampie nell’impossibilità di “mettere in sicurezza”. Questa la locuzione suggerita dalle direttive: e ci si domanda se sia davvero così dannoso un eventuale incontro fugace, di poche frazioni di secondo, tra due persone, e se davvero abbiamo a che fare con un virus così potente da superare l’ostacolo della mascherina per aggredire due passanti proprio nel momento in cui s’incrociano per sbaglio, nello spazio d’un attimo veloce. Oppure se il virus cambia secondo gl’istituti: al Museo di Palazzo Pretorio a Prato, per esempio, lo scalone monumentale, unico modo per raggiungere i piani a seguito della chiusura dell’ascensore, non è delimitato. Eppure, si continuerebbe ad avere l’impressione che i musei siano luoghi molto sicuri anche se non ci fosse la sgradevole forzatura del senso unico.

|

| Pontremoli, Museo delle Statue Stele della Lunigiana |

|

| Pontremoli, Museo delle Statue Stele della Lunigiana |

|

| Pontremoli, Museo delle Statue Stele della Lunigiana |

|

| Luni, Museo Archeologico Nazionale |

|

| Luni, Museo Archeologico Nazionale |

|

| Luni, Museo Archeologico Nazionale |

Tanti, in questi giorni, hanno detto o scritto che, da questa esperienza, potrebbe nascere una nuova consapevolezza sui musei, e potrebbero diffondersi nuove modalità di visita, più tranquille, più meditate, più attente, più legate al territorio, meno affrettate e frettolose, meno spinte da logiche di puro consumo. Indubbiamente, senza la ressa, visitare un museo è molto più piacevole. Vederlo frequentato solo dai locali è un’esperienza bella e appagante perché s’avverte più forte il senso di comunità, ma temo potremo approfittarne, verosimilmente, solo in queste settimane. Ma credo anche che la verità di fondo risalga in senso inverso, come capovolta: non certo perché non ci sia bisogno di un nuovo modo di concepire la visita al museo, ma perché questa calma, questo rilassamento, questa lentezza nel percorrere i musei sono frutto di obblighi e imposizioni e non arrivano da una vera e ponderata discussione sul problema, che non è neppure cominciata. Anzi: per molta politica, i musei non sono ancora necessarî baluardi culturali, essenziali presidî per il progresso sociale ed economico delle loro comunutà, fondamentali luoghi di discussione che ammettono e promuovono il confronto e la diversità, imprescindibili centri per lo sviluppo del pensiero critico, ma rimangono ancora le ancelle del turismo. Solo quando la politica vedrà i musei in questo modo, solo quando i piani di rilancio riusciranno a contemplare i molteplici ruoli dei musei, solo quando verrà avviata una profonda revisione del nostro concetto di “museo”, allora sì che potremo davvero parlare d’una rinnovata consapevolezza.

Per ora, possiamo accontentarci di visitare un museo senza correre alcun pericolo. Al massimo, possiamo chiedere che s’eviti di parlare di “nuova normalità”: espressione stridula, detestabile, odiosa e ripugnante. Non c’è niente di normale nel non poter vedere le labbra del prossimo celate da una museruola, non è normale dover stare a distanza dagli altri rinunciando a una stretta di mano, a un abbraccio, o a un qualsiasi contatto fisico, dato che il contatto è uno dei modi più antichi e più intimi di cui disponiamo per comunicare, non è normale la sospensione a tempo indeterminato di quella socialità fatta d’incontri in luoghi dove si sta stretti, non è normale pensare al plexiglas come alla soluzione per tutto, non è normale la marea di plastica che stiamo producendo e consumando per far fronte allo stato delle cose, non è normale considerare la vita nella sua nuda dimensione biologica, non è normale ritenere normale quel securitarismo sanitario arrivato ai parossismi cui tutti abbiamo assistito, come perseguire con gran dispiego di forze l’attività fisica solitaria, e che potrebbe tornare da un momento all’altro. È invece giusto e onesto dire che siamo ancora in emergenza, e che stiamo accettando e seguendo queste regole con grande senso di responsabilità non perché sia normale, ma perché comprendiamo di trovarci in una situazione tuttora eccezionale, e vogliamo proteggere noi stessi e gli altri: a qualcuno forse non piacerà sentir parlare ancora d’emergenza, ma risponde meglio allo stato delle cose e non ci dà l’idea che questa emergenza possa in futuro diventare uno stato d’eccezione permanente.

È però ovvio che siamo tutti felici d’esser tornati a riprenderci quasi tutte le piccole libertà quotidiane, delle quali abbiamo avvertito la mancanza nelle opprimenti settimane del confinamento. A inizio maggio, Claudio Magris ricordava che per molti le ore più belle della giornata erano quelle delle passeggiate autorizzate per raggiungere il luogo di lavoro, soprattutto se la distanza era molta, ma anche che adesso è arrivato il tempo di riflettere sul fatto che ciò che abbiamo davanti dovrà contemperare la vita nel suo insieme, e che una vita umiliata nelle sue più basilari esigenze è una sciagura di proporzioni non minori a quelle di una grave malattia. Volendo esser retorici, si potrebbe dire che riallacciare un rapporto più stretto con la cultura, in qualsiasi forma possa manifestarsi (musei, mostre, libri, film, musica, esperienze di qualsiasi tipo) potrebbe anche voler significare una più attenta considerazione dei problemi che ci attendono in futuro. Ricordando che l’essere umano non è fatto per non aprirsi al prossimo. Lo rammentava, nel primo dei suoi Microcosmi, sempre Claudio Magris. “Da tempo non si fa che chiudere le porte, è un vero tic; per un po’ si tira il fiato, poi l’ansia riafferra il cuore e si vorrebbe sprangare tutto, anche le finestre, per accorgersi che così manca l’aria e che l’emicrania, in quel soffoco, martella sempre più le tempie, a poco a poco si finisce per sentire solo il rumore del proprio mal di testa”.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).