La storia avventurosa di un codice del IX secolo: il Vittorio Emanuele 1631 della BNCR

L’alluvione che sconvolse Firenze e i suoi dintorni il 4 novembre del 1966, non ricoprì di fango soltanto le opere d’arte, a partire dal Crocifisso di Santa Croce di Cimabue, che riportò danni irreparabili diventando, suo malgrado, una sorta di simbolo del tragico evento che comportò la perdita di 35 vite umane ed estesi danni al patrimonio storico-artistico della città. A subire gravi ripercussioni fu anche il patrimonio librario della città, e tra i volumi che finirono sotto l’acqua e il fango c’era anche un prezioso manoscritto, che figura oggi tra gli oggetti più rari e significativi della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dov’è attualmente conservato: il Vittorio Emanuele 1631. Perché questo nome? Come arrivò in Italia? E perché quando l’Arno straripò, il codice si trovava nel caveau di una banca fiorentina? Sono solo alcune tappe dell’affascinante e avventurosa storia di questo manoscritto.

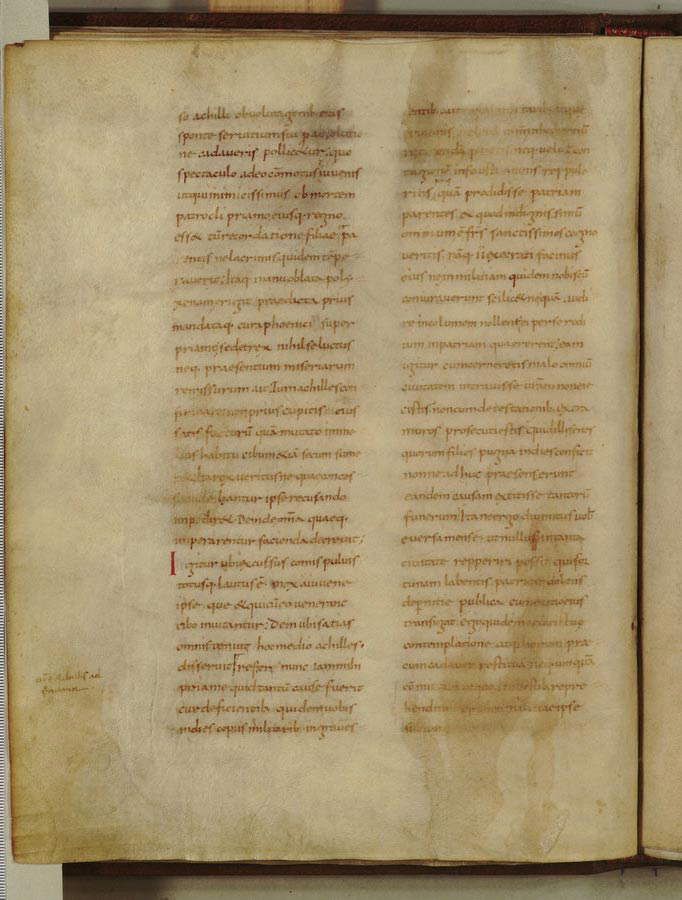

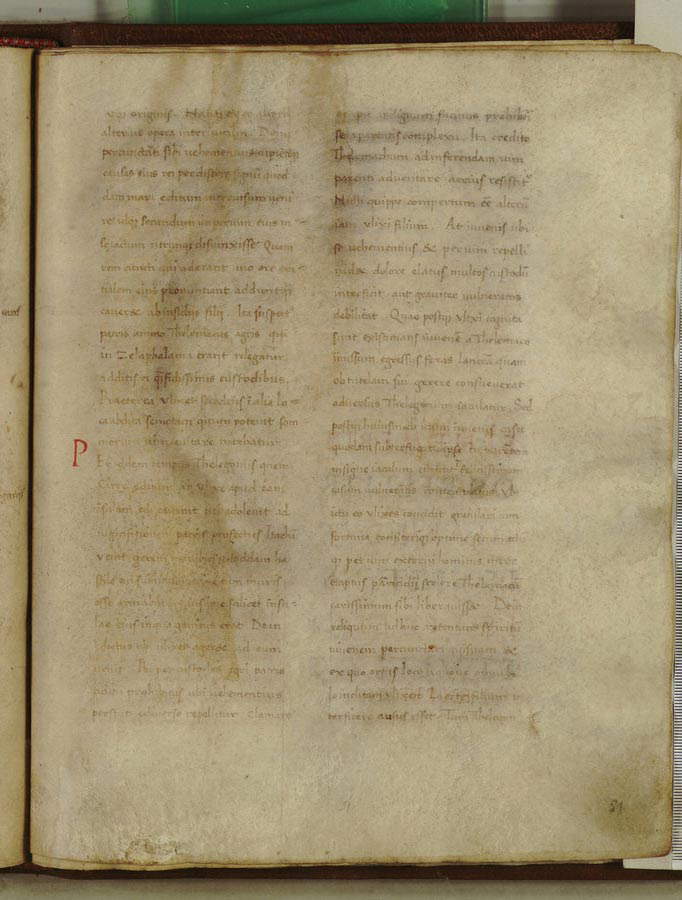

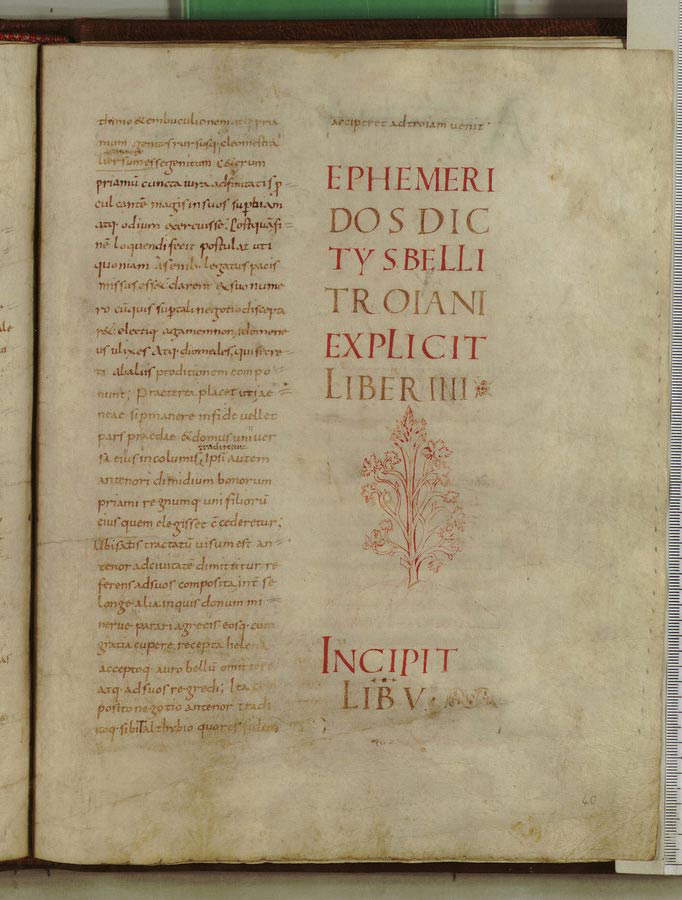

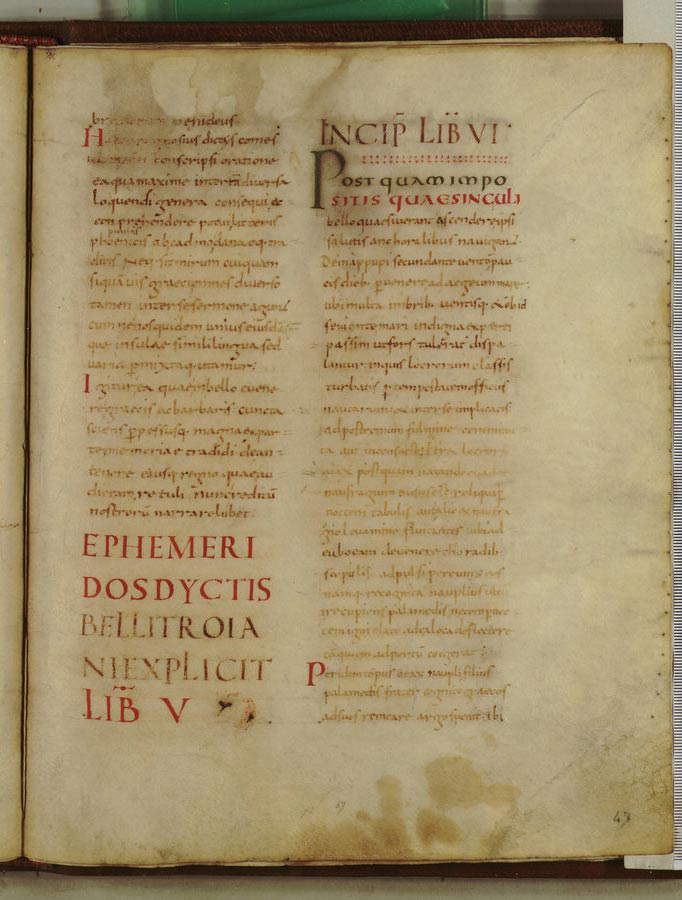

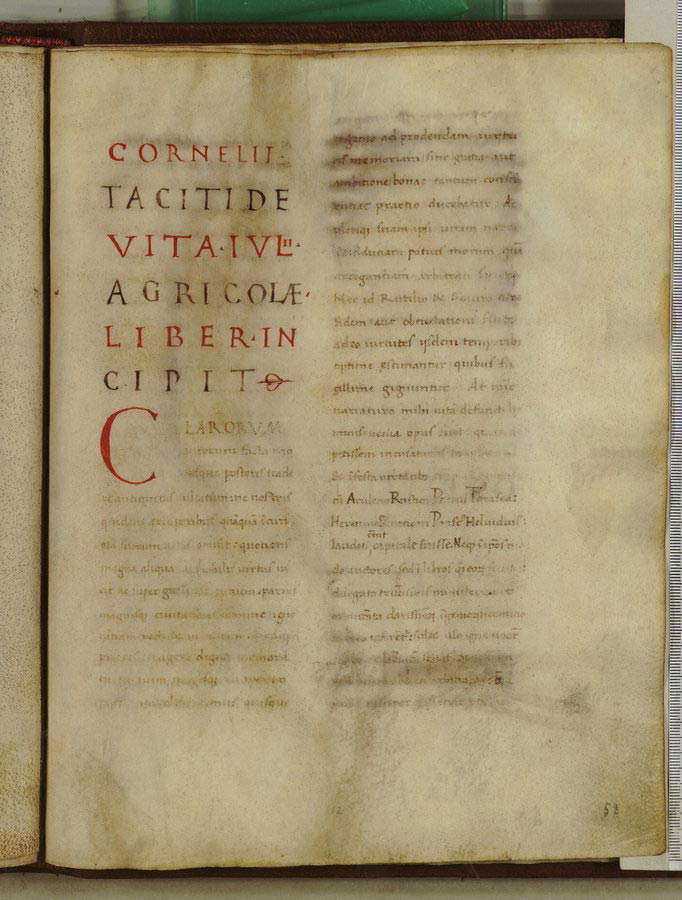

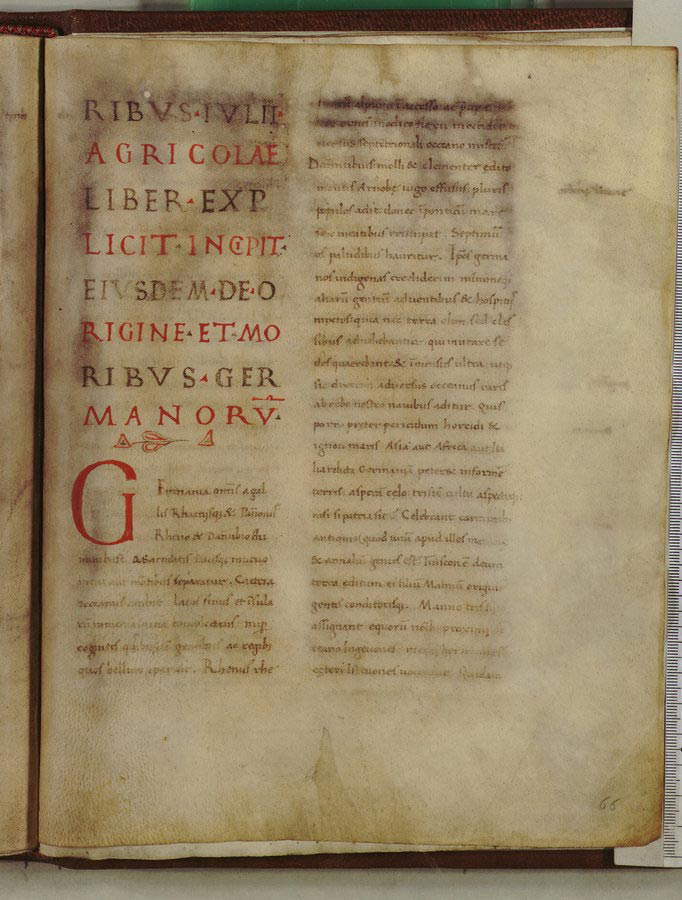

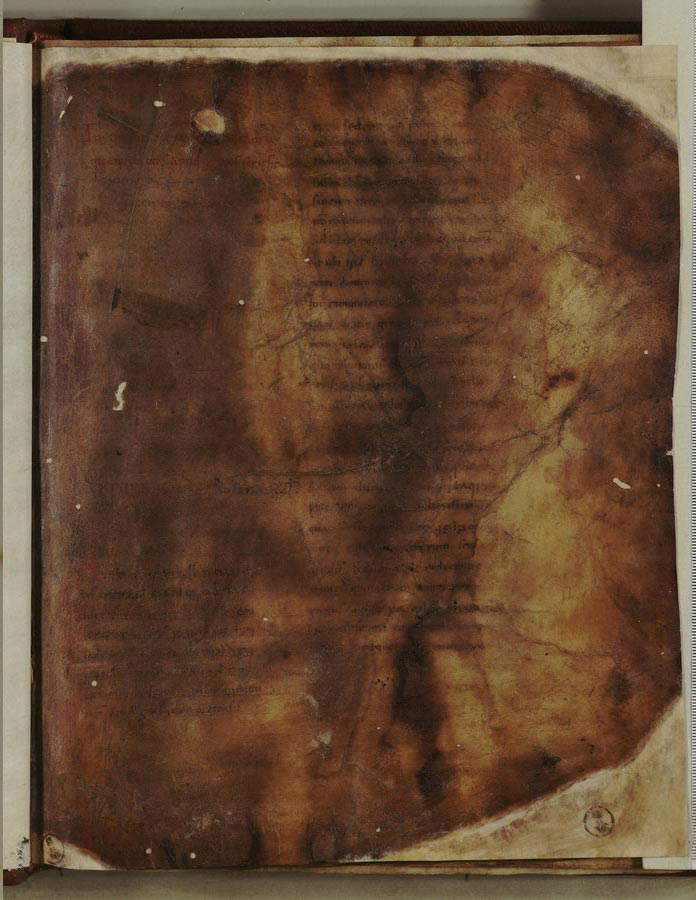

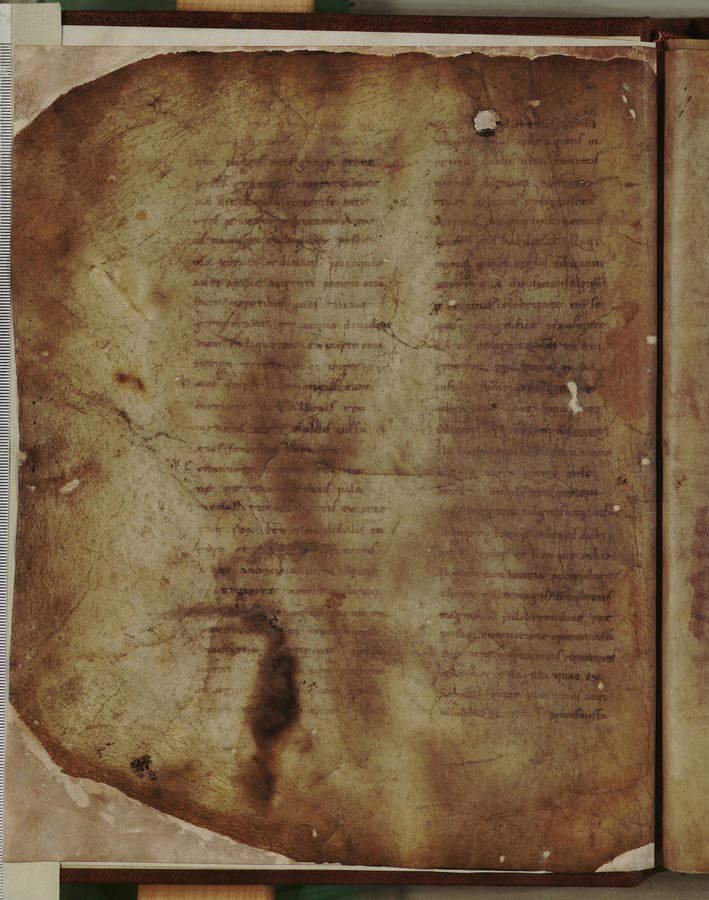

Il codice, noto in passato anche come Codex Aesinas in quanto scoperto nella città di Jesi (Aesis in latino) nel 1902, contiene una delle più antiche attestazioni del Bellum Troianum di Ditti Cretese, dell’Agricola di Tacito (opera del quale il codice della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma è l’unico testimone medievale) e della Germania dello stesso autore. Il manoscritto, diviso in nove fascicoli, è composto da un ampio frammento del IX secolo all’interno del quale furono inseriti anche fogli e fascicoli copiati nel XV secolo per integrare il testo mancante. La parte del IX secolo è stata redatta in scrittura carolina (è stata ipotizzata una datazione tra l’840 e l’850 circa). Furono almeno due i copisti che attesero al lavoro: uno si occupò del Bellum Troianum, l’altro delle opere di Tacito. Le aggiunte risalgono invece alla seconda metà del XV secolo e sono in scrittura umanistica, eseguite prevalentemente da un’unica persona. È un’opera sobria: non ci sono decorazioni, sono presenti incipit ed explicit in capitale epigrafica e a righe alterne (rosse e verdi), con titoli in onciale rossa e oro. L’unico disegno si trova alla fine del quarto libro del Bellum Troianum, dove si nota un albero eseguito con inchiostro rosso. Si tratta di un’opera singolare non tanto per il suo contenuto, anche se al momento della scoperta, nel XV secolo, rappresentò una sorta di rivelazione per il mondo umanistico, perché fino ad allora l’Agricola e la Germania di Tacito non erano conosciute. Il Vittorio Emanuele 1631 è singolare in virtù della storia unica e travagliata, lunga più di undici secoli, che si cela dietro le sue pagine.

Si ritiene che il frammento del IX secolo vada fatto coincidere con il Codice di Hersfeld: si indica con questa denominazione un manoscritto miscellaneo, sempre risalente al IX secolo, la cui esistenza viene riferita da un monaco dell’abbazia di Hersfeld al grande umanista Poggio Bracciolini. Il monaco, da identificare secondo lo studioso Ludwig Pralle nella persona di Heinrich von Grebenstein, scrisse infatti una lettera a Bracciolini per informarlo di aver reperito questo codice comprendente “aliqua opera Cornelii Taciti nobis ignota” (“alcune opere di Cornelio Tacito a me ignote”). Non abbiamo idea di dove sia stato copiato, all’epoca della realizzazione: è stata però riscontrata una somiglianza con la scrittura dell’abate franco Loup de Ferrières, e questa circostanza, assieme ad altri indizi, ha portato a formulare l’ipotesi secondo cui il codice venne realizzato nello scriptorium di Fulda, in Germania, dove Loup fu attivo tra l’829 e l’836. Altri invece hanno ipotizzato un’origine francese del codice.

Del Codice di Hersfeld, ha scritto la studiosa Francesca Niutta, “parlano nelle loro lettere in anni immediatamente seguenti Guarino Veronese e il Panormita; il Niccoli [Niccolò Niccoli, ndr] lo includeva nel 1431 nel suo Commentarium in peregrinatione Germanie, lista di libri consegnata al cardinale Cesarini, che in Germania, verso la quale partiva legato, avrebbe dovuto ricercarli; segnatamente nel monastero di Hersfeld era da ricercarsi il codice di Tacito”. La coincidenza tra il Vittorio Emanuele 1631 e il Codice di Hersfeld è accettata largamente dagli studiosi: i pochi che hanno confutato questa coincidenza hanno indicato come possibili argomenti gli stessi testi che compaiono nel codice, dal momento che il Commentarium di Niccoli fa riferimento non solo alla Germania e all’Agricola ma anche al Dialogus de oratoribus e al De grammaticis et rhetoribus di Svetonio, che nel codice esinate mancano. Al contrario, nel codice della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma figura, come s’è detto, il Bellum Troianum di Ditti Cretese che non è invece menzionato nelle fonti umanistiche. Gli studiosi Charles E. Murgia e R.H. Rodgers hanno tuttavia osservato che l’opera di Ditti Cretese all’epoca non rappresentava una scoperta al pari delle due opere di Tacito, pertanto poteva rientrare tra i testi “multi alii” (“molti altri”) non citati singolarmente da Grebenstein. Il Vittorio Emanuele 1631 era comunque già a Roma nel 1455, dove fu forse portato dall’umanista Enoch d’Ascoli, che aveva ricevuto il preciso mandato, da parte di papa Niccolò V, al secolo Tomaso Parentucelli, di andare in tutta Europa alla ricerca di manoscritti per la biblioteca che il pontefice andava costituendo, la futura Biblioteca Apostolica Vaticana.

In quel 1455, il codice fu visto e descritto dall’umanista Pier Candido Decembrio, e probabilmente poco dopo dovette essere smembrato, plausibile motivo per il quale oggi nel manoscritto non figurano le opere di Svetonio. Sappiamo che, dopo un viaggio in Germania nel 1451, Enoch d’Ascoli aveva portato con sé diversi codici, sia originali, sia copiati, per la biblioteca, alla quale però il frammento di Hersfeld non sarebbe mai arrivato per via dell’ostilità che il nuovo papa, Callisto III, nutriva nei confronti dell’ambiente umanistico. È probabile, ipotizza lo studioso Paolo Viti, che risalga a quell’epoca “una maldestra operazione compiuta da Enoch - ammesso che ne sia stato lui effettivamente l’autore - sul vetusto codice portato da Hersfeld: tale manoscritto sarebbe stato smembrato per valorizzarne la vendita, visto che ormai non poteva più essere acquistato per la Biblioteca Vaticana tramite il Decembrio”. Il manoscritto sarebbe però rimasto a Enoch, che lo avrebbe portato con sé ad Ascoli Piceno: potrebbe spiegarsi così il motivo della sua presenza nelle Marche. Sappiamo comunque per certo che il codice, nella seconda metà del Quattrocento figurava già nella biblioteca dei fratelli Stefano e Francesco Guarnieri, umanisti di Osimo. Fu probabilmente Stefano Guarnieri, dal 1465 cancelliere di Perugia di nomina pontificia, e soprattutto noto per essere un abile copista, a eseguire le integrazioni quattrocentesche del testo.

Il codice non avrebbe più lasciato le Marche per diversi secoli: nel 1793 era ancora nella biblioteca di famiglia quando l’ultima discendente, Sperandia Guarnieri, spostò la raccolta nella casa del marito, il conte Nicola Balleani. La biblioteca passò quindi alla famiglia Balleani (poi Baldeschi-Balleani) di Jesi, e il manoscritto rimase sepolto tra gli altri volumi della collezione senza che nessuno ci prestasse attenzione. Almeno fino al 29 settembre del 1902, giorno in cui Marco Vattasso, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, notò l’opera nella biblioteca del conte Aurelio Guglielmi-Balleani e vi riconobbe quello che era a suo avviso il più antico testimone dell’Agricola di Tacito. Nel 1907, un altro studioso, Cesare Annibaldi, che insegnava latino e greco al liceo classico Vittorio Emanuele II di Jesi, studiò per primo il codice esinate, propose di identificare quello che da quel momento sarebbe stato chiamato Codex Aesinas con il codice di Hersfeld, e attribuì le integrazioni a Stefano Guarnieri.

L’attenzione nei confronti del codice crebbe a dismisura, gli fu assegnata la segnatura Latinus 8, e diventò oggetto di forte interesse, tanto che nel 1929 i Balleani pensarono di venderlo in asta da Sotheby’s a Londra, senza però riuscirci: non si conosce il motivo, forse rimase invenduto, oppure più probabilmente fu ritirato. Anche la Soprintendenza Bibliografica di Bologna si era accorta del valore del codice: decise così di notificarlo il 18 marzo del 1933, per impedire che si ripetessero tentativi come quello di quattro anni prima e che il codice uscisse dunque dai confini nazionali. Anche al di là delle Alpi il Codex Aesinas aveva sollevato attenzioni, quelle della Germania nazista: nel 1938, infatti, Heinrich Himmler, all’epoca della visita di Adolf Hitler a Roma, chiese di poterlo acquistare per la sua Ahnenerbe Stiftung, la fondazione da lui costituita nel 1935, come centro di ricerche sulla storia della razza ariana. Himmler era infatti interessato alla Germania di Tacito, per via delle considerazioni dell’autore sulle tribù germaniche, descritte come popolazioni forti, austere e indomite, al contrario dei viziosi romani (il libello di Tacito era soprattutto da intendersi come una sorta di pamphlet che da un lato condannava la decadenza della politica imperiale e dall’altro metteva in guardia l’impero circa i pericoli che potevano giungere da nord). Per i nazisti la Germania, naturalmente emendata dalle parti in cui Tacito elencava anche i vizi delle popolazioni germaniche, era divenuta un potente strumento di propaganda, e Himmler desiderava mettere le mani sul più antico testimone del testo di Tacito.

Si racconta che l’importanza del codice esinate per i nazisti era tale che Hitler in persona ne avrebbe fatto richiesta a Mussolini, e questi glielo avrebbe promesso. Tuttavia gli studiosi italiani, appena trapelò la notizia di una possibile vendita a Himmler, protestarono in maniera veemente, e alla fine il governo negò l’autorizzazione all’esportazione: fu soltanto concesso, nel 1939, allo studioso tedesco Rudolf Till di studiarlo a Roma per conto della Ahnenerbe Stiftung (lo studio sfociò poi, nel 1943, nella pubblicazione di una importante monografia sul manoscritto). I nazisti però non si diedero per vinti: durante l’occupazione, nel 1944, un commando delle SS in ritirata, convinto evidentemente di poter trovare il codice nelle Marche, cercò di trafugarlo in maniera rocambolesca. Il commando perquisì e mise a soqquadro prima il palazzo del conte Balleani a Fontedamo, nei pressi di Ancona, dopodiché si accanì anche sulla casa dei Balleani a Osimo e poi nel palazzo di famiglia a Jesi. Non riuscirono a trovarlo: il codice era stato ben nascosto dai proprietari, che riuscirono a sottrarlo dalle grinfie dei nazisti.

Venne comunque dato per scomparso, fino agli anni Sessanta, quando venne prestato dai Balleani alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: custodito in una cassetta di sicurezza, fu gravemente danneggiato dall’alluvione, come ricordato in apertura. L’acqua causò danni “soprattutto alle carte esterne”, ha scritto Francesca Niutta, “provocando ampie macchie di nafta e fango, compromettendo in più punti la leggibilità e alterando il colore dell’inchiostro; sono oggi in gran parte illeggibili a occhio nudo e scarsamente decifrabili con lampada UV e le pagine iniziali e finali”. Per alcune carte esiste comunque una riproduzione fotografica eseguita a Roma e pubblicata da Rudolf Till nel 1943. Il codice venne in seguito restaurato nel laboratorio dell’abbazia di Grottaferrata e fece poi rientro a Jesi, dove fu anche esposto, nel 1988, presso il liceo Vittorio Emanuele. Infine, nel 1994, dopo un altro tentativo di vendita, venne acquistato dal Ministero dei Beni Culturali dietro suggerimento dello studioso Antonio Maria Adorisio, assieme ad altri due codici di proprietà dei Baldeschi-Balleani, e destinato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, con la nuova denominazione “Vittorio Emanuele 1631”. Il fatto che il manoscritto riporti il nome del liceo dove insegnava il suo scopritore “moderno” è, in realtà, una pura coincidenza: il manoscritto è infatti stato assegnato, dopo l’acquisto, al Fondo Vittorio Emanuele della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (che a sua volta era intitolata al re d’Italia quando fu fondata nel 1876), con numero di catalogo 1631. Si tratta del fondo aperto della biblioteca, dove finiscono i manoscritti, sia quelli antichi sia quelli moderni. Al momento, sono compresi nel fondo oltre 1.700 manoscritti. Dopo undici secoli, insomma, il codice esinate, oggi “Vittorio Emanuele 1631”, ha trovato una nuova casa, una versione informatica (è stato infatti completamente digitalizzato ed è liberamente consultabile nella sua interezza) e, soprattutto, ha trovato finalmente... la tranquillità.

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma venne inaugurata il 14 marzo 1876 in un’ala del Collegio Romano, sede dell’antica Bibliotheca Secreta o Major dei Gesuiti e oggi sede del Ministero della Cultura. La biblioteca che trovò sede nel Collegio Romano era il nucleo originario della nuova istituzione, alla quale furono aggiunti i fondi manoscritti e a stampa di sessantanove biblioteche conventuali devolute al Regno d’Italia dopo la soppressione postunitaria delle congregazioni religiosa. Già negli anni Venti la vecchia sede era percepita come inadeguata per una biblioteca in continua crescita, ma per lo spostamento occorse attendere fino al 1975: a cento anni di distanza dalla fondazione, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma è stata infatti trasferita nella nuova sede nel quartiere di Castro Pretorio, il grande edificio progettato dagli architetti Massimo Castellazzi, Tullio Dell’Anese e Annibale Vitellozzi, aderenti alla corrente del Movimento Moderno. Inaugurato il 31 gennaio 1975, il nuovo complesso architettonico (realizzato in cemento armato, vetro e alluminio, a coprire oltre 50.000 metri quadri di superficie), si articola in quattro corpi: il deposito dei libri (che si sviluppa su dieci piani), gli uffici, l’atrio e gli spazi per le mostre (che occupano un edificio di cinque piani), la Sala Conferenze e le sale di lettura.

Gli spazi interni destinati al pubblico sono stati recentemente ristrutturati, con rimozione delle barriere architettoniche, secondo un progetto che ha privilegiato elementi curvilinei e materiali di ultima generazione, moltiplicando i punti di distribuzione dei libri, ampliando e organizzando in aree tematiche le sale di lettura, creando nuove salette per incontri e seminari, una libreria e una caffetteria. Sono stati inoltre risistemati i giardini interni ed è stato ripensato anche lo spazio per le mostre.. Oggi la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma conserva circa 6 milioni di volumi, 8.000 manoscritti, 120.000 autografi, 2.000 incunaboli, oltre 25.000 cinquecentine e 20.000 carte geografiche, 10.000 fra stampe e disegni, oltre quelli raccolti in volume, più di 50.000 testate di periodici e 34.000 tesi di dottorato. Le scaffalature dei depositi librari coprono attualmente 112 km lineari. Inoltre, presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma è istituito, dal 1989, il Centro Nazionale per lo Studio del Manoscritto, che raccoglie in un’unica sede i microfilm dei manoscritti delle biblioteche italiane. Il Centro è ospitato dall’inizio del 2018 presso la Sala Manoscritti.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER