Le lastre della Genesi di Wiligelmo, a Modena il capolavoro di un “terribile rivoluzionario”

La potenza espressiva delle Storie della Genesi di Wiligelmo, il capolavoro della scultura romanica che decora la facciata del Duomo di Modena, ha pochissimi pari nella storia dell’arte: ne era convinto Francesco Arcangeli, tra i massimi esperti di arte emiliana nei secoli, e in particolare di quel filone carico, drammatico, quasi popolaresco delle espressioni artistiche maturate lungo la via Emilia, che a suo avviso trasse origine proprio dall’arte di Wiligelmo. “L’uomo sente, prima di tutto, oscuramente il proprio corpo come entità fisica”, scriveva Arcangeli nel suo fondamentale testo Natura ed espressione nell’arte bolognese-emiliana, “e nessuno in arte, più di Wiligelmo, ha intuito ed espresso l’inevitabilità di quella presenza e di quello spirito [...] un groviglio vegetale, umano, animale, così lento, pressante, vischioso, impenetrabile, un intrico così totalmente privato di pause e respiro”. Il dramma sprigionato dalle lastre che Wiligelmo ha scolpito per il Duomo modenese è infatti, come si vedrà più avanti, un dramma tutto umano, sottolineato dall’intenso naturalismo di una rappresentazione in cui è il divino a “essere coinvolto nell’oscura e spesso sciagurata vicenda degli esseri creati, anziché attrarli nella sua sfera sopraumana”, scriveva ancora Arcangeli. Parte da qui, da queste sculture in marmo, da questi capolavori del romanico l’avventura dell’arte emiliana. Wiligelmo, però, non poteva saperlo.

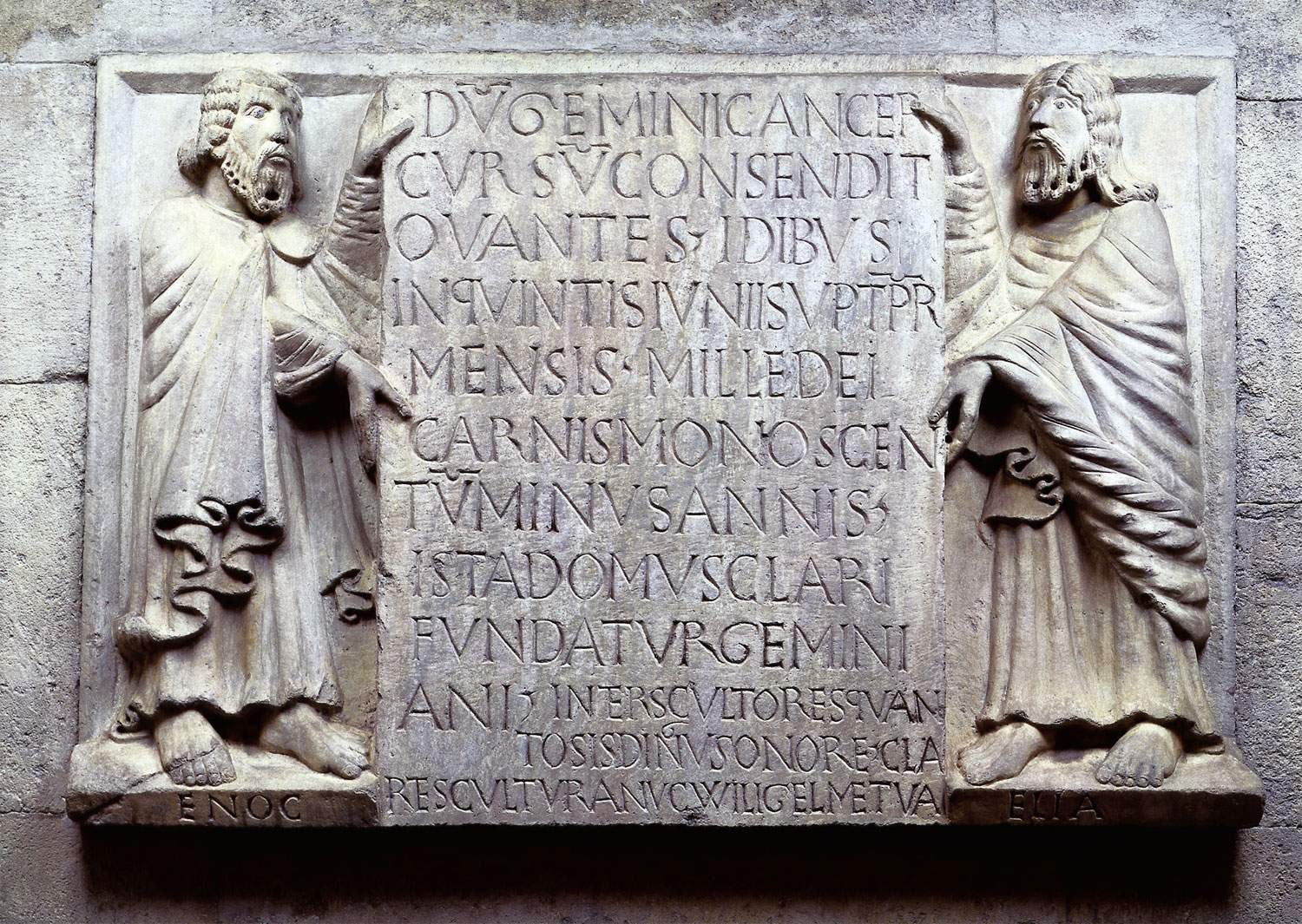

L’autore di queste opere visse tra il XI e il XII secolo, ma sul suo conto abbiamo pochissime notizie. Possiamo immaginarlo originario del comasco, e di certo è uno dei primi artisti che in Italia abbiano lasciato il proprio nome sulle opere da loro prodotte. In particolare, il suo nome è noto grazie a un’epigrafe sorretta dai profeti Enoch ed Elia posta sulla stessa facciata del Duomo di Modena, dove compare la data di fondazione dell’edificio di culto (il 1099, reso con la formula “Mille e Cento meno uno”), e dove viene elogiato l’autore delle sculture: “Du(m) Gemini Cancer / Cursu(m) consendit ovantes ibidus / in quintis Iunii sup. t(em)p(o)r(e) / mensis Mille Dei / Carnis Mons cent/tu(m) minus annis / iste domus clari / fundator gemini/ani. Inter scultores quan/to sia dignus onore cla/ret scultura nu(n)c Wiligelme tua”, ovvero “Mentre il Cancro supera il corso dei Gemelli, nel tempo del mese di giugno il quinto giorno prima delle idi, l’anno dell’incarnazione di Dio Mille e Cento meno uno fu fondato questo Duomo del grande Geminiano. Quanto tra gli scultori tu sia degno di onore è chiaro ora, o Wiligelmo, per le tue opere scolpite”.

Wiligelmo scolpì le Storie della Genesi su quattro lastre, utilizzando materiale di reimpiego: nel 2012, durante il restauro della facciata del Duomo di Modena, è stato infatti accertato che l’artista aveva lavorato su lastre già scolpite, probabilmente databili all’VIII secolo, e forse provenienti dalla chiesa sul sito della quale fu costruita la cattedrale modenese, per la quale venne utilizzato materiale da costruzione ricavato dall’edificio di culto precedente. L’artista le girò e scolpì la faccia liscia, quella che non era stata utilizzata dagli artisti che le avevano scolpite prima di lui. Oggi le lastre di Wiligelmo sono poste tutte simmetricamente in facciata: due sormontano i portali laterali, mentre le altre due affiancano il portale maggiore. Non conosciamo tuttavia l’esatta ubicazione originaria delle opere dell’artista lombardo. Di sicuro non erano poste come le vediamo oggi, dal momento che l’apertura dei portali laterali è successiva all’epoca in cui Wiligelmo lavorò le sue lastre: è possibile, pertanto, che le lastre fossero incassate a coppie ai lati del portale principale. Nel 1967, Arturo Carlo Quintavalle, in un suo saggio su Wiligelmo, formulò invece un’altra ipotesi: potrebbe trattarsi di rilievi che decoravano il pontile, ovvero la balaustra del presbiterio, poi sostituito verso la fine del XII secolo da quello attuale, che si presenta con una serie di lastre scolpite, realizzate da artisti padani nella seconda metà del XII secolo (l’insieme è stato tuttavia ampiamente rimaneggiato e l’aspetto odierno è il risultato della ricomposizione che seguì i restauri effettuati tra la fine dell’Ottocento e l’avvio del secolo successivo). A seguito della teoria di Quintavalle è sorta una discussione tra chi ha ritenuto plausibile la sua teoria e chi invece ha continuato a ritenere più probabile che le lastre in origine fossero già poste in facciata: il problema tuttavia non è stato ancora risolto. L’aspetto sul quale tutti gli studiosi sono d’accordo, è che non è credibile che tutte le opere di Wiligelmo che vediamo oggi sulla facciata del Duomo di Modena (oltre alle lastre della Genesi si citano infatti la già menzionata epigrafe coi profeti Enoch ed Elia, anch’essa opera sua, e poi i simboli degli Evangelisti, il rilievo con Sansone e il leone, i geni reggifiaccola e i rilievi del protiro) fossero lì fin dall’inizio: alcune di queste dovevano far parte in origine dell’apparato decorativo interno della cattedrale modenese.

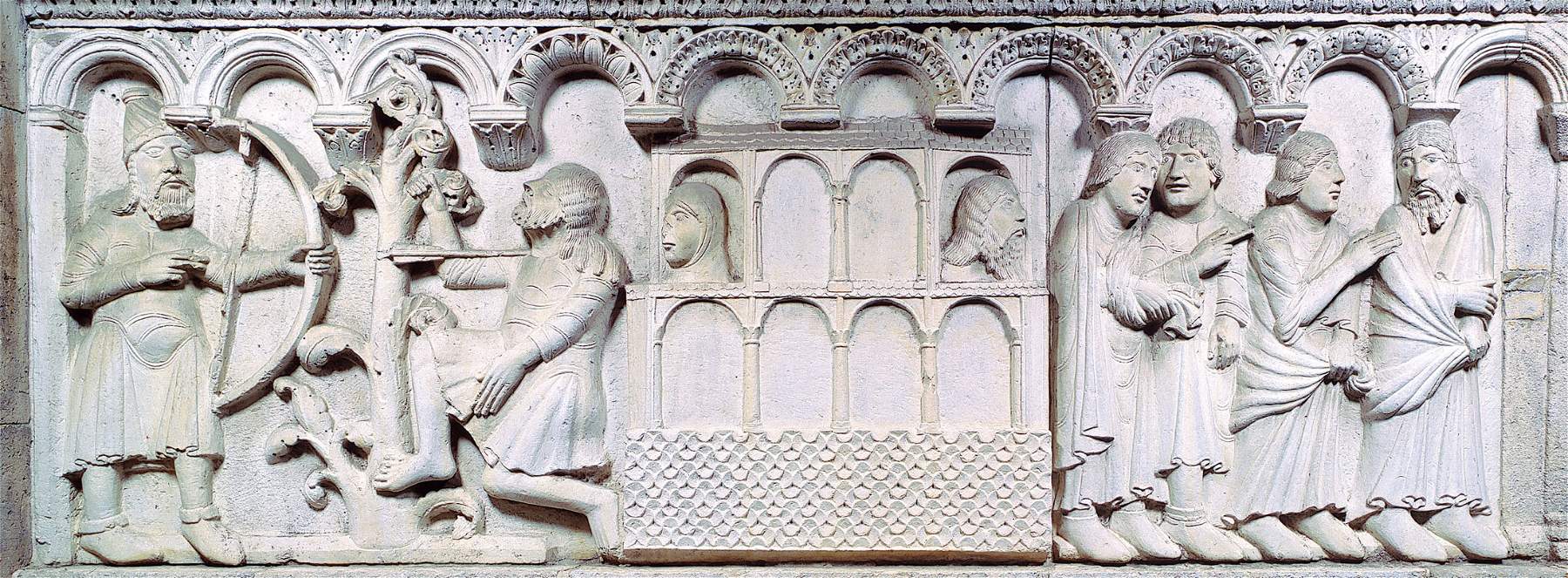

Le lastre sono suddivise in singoli episodi, tredici in tutto, scanditi dagli archetti poggianti su mensole che incorniciano tutte le parti della storia (e in alcune parti si vedono anche le colonne). La prima lastra è l’unica con quattro scene: vi si trova il Padreterno, con in mano un libro recante la scritta “Lux ego sum mundi, via verax, vita perennis” (“Io sono la luce del mondo, la via vera, la vita perenne”) in una mandorla sorretta da due angeli, seguito dalla creazione di Adamo, dalla creazione di Eva e dal peccato originale. Nelle due scene della creazione dei progenitori, Dio è sempre raffigurato nella stessa posa, di fianco, rappresentato come un uomo maturo, barbuto e coi capelli lunghi (esattamente come Adamo). Da notare peraltro come Eva sia raffigurata senza seno nella scena della creazione, mentre Adamo appare coi genitali nascosti: è probabilmente un’allusione alla loro innocenza primigenia. Nella scena successiva la vediamo con un vistoso seno, mentre coglie il frutto dall’albero del Bene e del Male (si nota il serpente tentatore che glielo porge) e Adamo lo sta mangiando. In un solo episodio, Wiligelmo ha inserito anche il momento successivo, quello in cui Adamo ed Eva, dopo il peccato, si accorgono di essere nudi (ecco dunque che si coprono con foglie di fico). Nella seconda lastra i progenitori, nella stessa posa, sono protagonisti della scena del rimprovero di Dio e, nella seconda scena, della cacciata dal Paradiso terrestre: in questo episodio sono però visibilmente affranti mentre vengono espulsi dal giardino dell’Eden, e per l’afflizione reggono le loro teste con le mani. La terza scena è quella del lavoro: Adamo ed Eva, ormai sulla terra e vestiti, stanno zappando sotto un albero. “Le prime due lastre”, scrive la studiosa Erika Frigieri introducendo il significato teologico della narrazione, “sono [...] dedicate alla creazione dei progenitori, al loro peccato e alle conseguenze di questo: il lavoro viene visto non solo come punizione, ma anche come via per la salvezza. Il lavoro inteso come mezzo di riscatto e via per la redenzione spiega anche la scena iconografica assai rara in cui Eva viene rappresentata mentre lavora invece che in quella, assai più diffusa, in cui fila ed allatta i figli, allusione alla maledizione divina”.

Si passa quindi alla terza lastra: il primo episodio è la presentazione dei sacrifici a Dio da parte di Caino e Abele (Wiligelmo tuttavia sceglie di non raccontare il momento del rifiuto dell’offerta di Caino), seguono poi l’uccisione di Abele da parte di Caino e l’incontro tra Caino e il Padreterno, che impone il suo segno sull’omicida per far sì che venga riconosciuto e non subisca vendette (questo gesto, nota ancora Frigieri, “ha anche un significato di conforto, di rassicurazione, che giustamente si inserisce nel programma salvifico della facciata”). Nell’ultima lastra assistiamo a ulteriori tre episodi: l’uccisione di Caino da parte del cacciatore Lamech (raffigurato con gli occhi chiusi in quanto cieco), l’arca di Noè (si notano i volti di lui e della moglie che spuntano dallo scafo) e l’uscita di Noè e dei suoi figli dall’arca. La forma dell’arca ricorda quella di una Chiesa: un altro rimando al significato simbolico del ciclo, dedicato al tema della salvezza. Per la stessa ragione, le lastre di Wiligelmo si concludono con la scena dell’uscita dall’arca: allude all’Alleanza che Dio stabilisce con l’umanità, attraverso Noè, per la salvezza degli esseri umani.

Secondo la studiosa Chiara Frugoni, Wiligelmo non avrebbe attinto la sua narrazione direttamente dal libro della Genesi: la sua fonte sarebbe stata piuttosto, a suo avviso, il Jeu d’Adam, un dramma liturgico scritto in anglo-normanno (un dialetto del francese medievale), in ottosillabi e decasillabi, che narra della caduta dell’umanità a seguito del peccato originale, e della successiva redenzione. Ad avvalorare questa ipotesi ci sarebbero puntuali rimandi: al di là delle precise sequenze narrative (la scena del lavoro nei campi immediatamente dopo la cacciata, per esempio, oppure quella del peccato in cui Adamo appare molto più restio della compagna), ci sono riscontri come l’iscrizione con le parole rivolte dal Padreterno ad Adamo ed Eva dopo il peccato originale (“Du(m) de/a(m)bula/ret Domi/nus i(n) pa/radisu(m)”, ovvero “Mentre il Signore camminava nel giardino”) tratta non dalla Bibbia, ma dallo stesso Jeu d’Adam. Rimarrebbe da risolvere un problema cronologico, dal momento che l’attività di Wiligelmo a Modena è documentata tra il 1099 e il 1100, mentre il Jeu d’Adam risalirebbe alla metà del XII secolo. Frugoni avanza l’ipotesi che il Jeu, prima d’esser messo per iscritto alla metà del secolo, dovette conoscere una lunga tradizione orale, o comunque essere trascritto su codici che non ci sono giunti. Quest’ipotesi comunque non chiude la questione. Scrive la studiosa Sonia Maura Barillari che sussistono ancora diversi problemi: “chi stabilì quali dovessero essere le parole da scolpire nei rotoli di pergamena impugnati dal Creatore mentre pronuncia la condanna di Adamo ed Eva prima, quella di Caino poi – identiche a quelle con cui cominciano il quarto e il settimo responsorio del Jeu – avrebbe dovuto avere sotto mano una versione scritta dell’opera molto prossima a essa nella forma, e non solo nei contenuti, ma anteriore di almeno cinquant’anni, costringendoci a postulare una diffusione delle rappresentazioni sceniche d’argomento liturgico o ‘para-liturgico’, e dei testi intesi a supportarle, nell’Italia padana del tempo non altrimenti attestata né direttamente né indirettamente. Quanto a un’eventuale trasmissione orale – vuoi di un testo vero e proprio, vuoi della memoria di uno spettacolo a cui qualcuno potesse avere assistito – non avrebbe permesso né garantito, per il carattere fluido e fluttuante che la contraddistingue, citazioni letterali fedeli quali quelle summenzionate”. Più probabile, dunque, che l’autore del Jeu d’Adam e Wiligelmo abbiano attinto a ulteriori fonti comuni, per esempio, secondo Barillari, l’Officium della Domenica di settuagesima (solennità che si celebra il sessantaquattresimo giorno prima di Pasqua e che segna l’inizio del Tempo di Carnevale), oppure il Sermo contra Judaeos, sermone attribuito a uno Pseudo Agostino e che ebbe una certa diffusione all’epoca.

La modernità dell’opera di Wiligelmo risulta evidente anche dai modelli di riferimento: l’artista guardava sia all’arte dei suoi contemporanei, sia all’antichità classica, che rivisitò con grande originalità, a partire dalla stessa epigrafe coi profeti Enoch ed Elia (che peraltro, essendo stati assunti direttamente in cielo, e quindi ignari della morte, erano visti come i più credibili “testimoni” della bontà dell’elogio a Wiligelmo), basati sui geni funerari dei sarcofagi romani (nella stessa Modena è possibile vedere l’esempio di un modello che Wiligelmo riprende puntualmente nel rilievo con i profeti che reggono l’iscrizione: è il cosiddetto “Sarcofago di piazza Matteotti”, monumento funebre classico, databile tra il 150 e il 170 d.C., e oggi conservato presso il Lapidario Estense). Nelle lastre della Genesi (ma il discorso si potrebbe estendere a tutte le opere di Wiligelmo), ha scritto Quintavalle, “soprattutto il rapporto con la cultura tardoantica nel settentrione appare evidente: una analoga espressività, un realismo concentrato nel particolare, un’attenzione plastica precisa e, ancora, una simile distribuzione delle figure nello spazio”. Anche la struttura con archetti e colonne è una rivisitazione dei sarcofagi antichi, in particolare di un tipo diffuso nell’arte paleocristiana, in cui le scene della narrazione erano rigidamente suddivise in scomparti separati proprio da strutture architettoniche: un esempio particolarmente noto è il sarcofago di Giunio Basso, uno dei più antichi sarcofagi cristiani che si conoscano, opera del IV secolo oggi conservato al Museo del Tesoro di San Pietro in Vaticano. Wiligelmo decide però di rinnovare questo modello creando una narrazione continua, segnata da una forte scansione ritmica (le figure vengono dunque inserite una dopo l’altra, come se fossero sopra un nastro) entro un campo aperto che non conserva più la rigida separazione che nei sarcofagi antichi veniva garantita dalle colonne, tanto che nella maggior parte delle scene non c’è più neppure corrispondenza tra figure e archetti, la sintassi si fa libera, gli episodi hanno lunghezza non sempre regolare. È inoltre probabile che Wiligelmo fosse un buon conoscitore della cultura figurativa del suo tempo: si è spesso presentata come innovativa la sua idea di rappresentare, nella scena del lavoro dei progenitori, la figura di Eva intenta a zappare, ma si tratta in realtà di un motivo attestato anche prima di Wiligelmo, come ha notato la succitata Barillari, che cita le miniature della Bibbia di Bamberg (della metà del IX secolo) e della parafrasi di Aelfric (metà del XII secolo), oltre che il paliotto d’avorio oggi al Museo della Cattedrale di Salerno (realizzato attorno al 1090), dove Eva è parimenti raffigurata mentre lavora la terra assieme ad Adamo.

Tuttavia, le figure di Wiligelmo non hanno alcunché delle proporzioni ideali classicamente intese (si possono al più vedere dei richiami nei panneggi delle figure abbigliate), ovvero non risentono della grazia che si poteva apprezzare nella statuaria classica: le proporzioni delle sue figure non si curano d’essere bilanciate e armoniose, anche se è evidente che l’artista cerca di rendere il più possibile credibile la dimensione corporea dei suoi personaggi, e soprattutto intende rendere espressive le sue figure, che emergono con un forte plasticismo, sono figure che hanno un peso tangibile, evidente. Basti vedere, solo a titolo di esempio, le figure dei due angeli che reggono la mandorla con il Padreterno: Arcangeli notava che fanno davvero fatica, al contrario degli angeli dell’arte bizantina che invece apparivano imperturbabili. Le sproporzioni e la poca grazia delle figure di Wiligelmo non sono da spiegarsi solo in virtù del fatto che l’artista aveva presenti soprattutto opere tardo-antiche di area padana, e quindi già lontane dall’equilibrio e dall’armonia della statuaria classica, oppure perché doveva rispondere a esigenze di ordine pratico, che potrebbero motivare anche le sproporzioni (in altri termini, l’artista doveva immaginare le sue figure per una visione dal basso). Le sue opere, che respingono scientemente la serenità dell’arte classica, dovevano rispondere anche a una necessità simbolica: come detto in apertura, quella di dar vita a un dramma profondamente umano.

Ed è proprio l’immagine dell’essere umano ad affermarsi nelle lastre della Genesi. Un’immagine che coinvolge numerosi aspetti, numerose rappresentazioni che trascendono e travalicano la realtà materiale o quotidiana, come ha ben notato Erika Frigieri, individuando nel capolavoro di Wiligelmo cinque diversi immaginari: ve n’è uno biblico, che è al contempo anche storico, dal momento che per i contemporanei di Wiligelmo il testo sacro era la “prima ed essenziale fonte di ispirazione e di senso”, oltre che “storia santa”. V’è poi un immaginario antico, quello delle citazioni consapevoli che l’artista dispiega nelle sue lastre, e poi ancora l’immaginario del mondo e della natura che si riferisce all’essere umano, alla terra, agli animali, alle piante, per proseguire poi con l’immaginario del corpo umano (evidente soprattutto nelle scene che hanno per protagonisti i progenitori), nel quale è ricompreso anche l’immaginario degli atteggiamenti e dei gesti, e infine l’immaginario della scrittura, attestato dalle iscrizioni che accompagnano tutta la narrazione. In sostanza, nelle lastre della Genesi assistiamo all’“affermazione dell’uomo, dei suoi gusti, dei suoi piaceri, come pure delle sue paure, della sua vocazione, che si esprime nelle immagini della facciata. Vi è perciò un’anticipazione di quello che sarà l’umanesimo del XII secolo, e la grandezza di Wiligelmo consiste nell’annunciare l’importanza di un secolo in cui il suo immaginario diverrà realtà”. Un’affermazione che si esprime soprattutto attraverso il rilievo, attraverso il peso dei personaggi della Genesi. Lo ha detto bene Francesco Arcangeli in una conferenza dedicata all’autore delle lastre, ritenendola addirittura un’affermazione popolare, prepotente, violenta e contestatrice, tipica di un “terribile rivoluzionario”, come lo studioso definì l’artista: “Il romanico, come si configura in un grande scultore lombardo che si chiama Wiligelmo e che lavora a Modena in questo frangente particolare, vuol dire (lo sapesse o meno Wiligelmo, ma io credo lo sapesse a modo suo) che la vita terrena aveva dei suoi più o meno oscuri diritti e aveva una potenza di presenza che la civiltà medievale aveva dimenticato o messo tra parentesi. Credo sia difficile negare questa interpretazione. Se la si volesse mettere in termini freudiani o junghiani, si potrebbe dire che è l’oscuro dell’uomo che la civiltà medievale aveva messo tra parentesi per affermare un super ego di tipo mistico, e invece questa è la coscienza di questa oscurità dell’uomo che ha una sua vita fisica, faticosa, difficile, dolorosa oppure non dolorosa, ma che comunque esiste”.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo