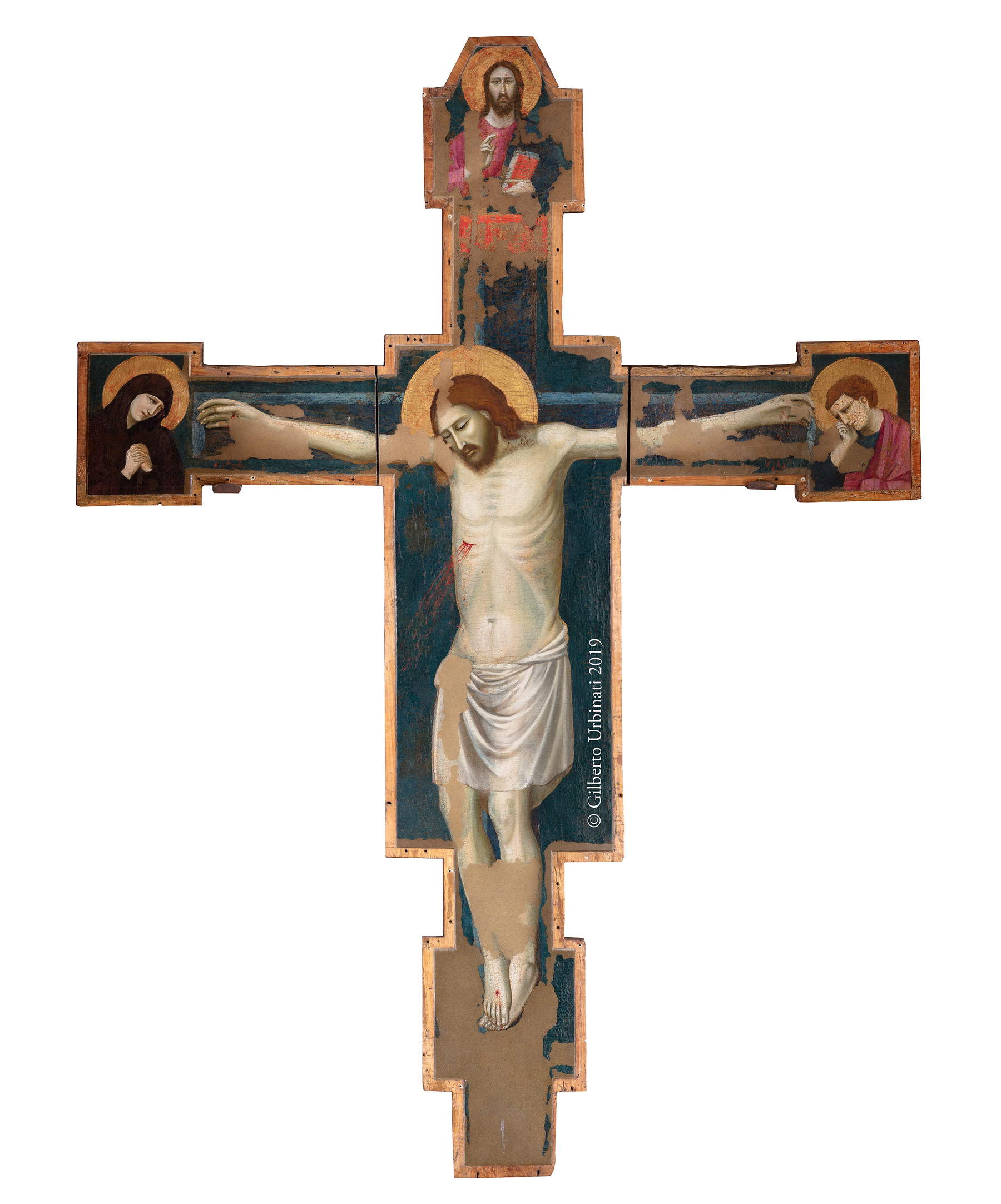

Solo per la firma che reca sul braccio verticale, la croce dipinta conservata nella chiesa di San Francesco a Mercatello sul Metauro, borgo dell’Appennino marchigiano a metà strada tra Urbino e Sansepolcro, potrebbe esser ritenuta un’opera eccezionale, perché sono rare le opere firmate e datate dei giotteschi riminesi, e la croce di Mercatello è per di più l’unica opera firmata e datata dell’artista che fu capostipite della Scuola Riminese, Giovanni da Rimini (documentato dal 1292 al 1309/1314): circostanza che trasforma l’opera, per usare l’espressione di Alessandro Giovanardi, nella “pietra d’angolo di un intero edificio storico-culturale”. La “Croce di Mercatello” è stata recentemente restaurata: la mostra L’oro di Giovanni. Il restauro della Croce di Mercatello (a cura di Daniele Benati e Alessandro Giovanardi, a Rimini, presso Palazzo Buonadrata, dal 18 settembre al 7 novembre 2021), straordinaria occasione per vedere assieme diverse croci dipinti prodotte nella Rimini d’inizio Trecento, ha fatto ulteriore luce su questo capolavoro, riportando l’opera a Rimini ottantasei anni dopo l’ultima esposizione, che s’era tenuta nel 1935 e nella quale fu proposta una prima ricostruzione delle vicende della scuola riminese. L’iscrizione che compare sulla targa collocata nella parte inferiore dell’opera recita “JOH[ANN]ES PICTOR FECIT [HO]C OPUS / FRA[TRIS] TOBALDI MILL.O CCCVIII” (anche se l’anno è stato letto pure come “XIII”) e ci fornisce dunque diverse informazioni: l’autore (Giovanni), l’anno di realizzazione (il 1309 o il 1314: in ambedue i casi si tratterebbe dell’opera meno antica del corpus di Giovanni da Rimini) e il committente (l’altrimenti ignoto frate Tobaldo, il padre francescano che incaricò Giovanni di eseguire la croce per la chiesa conventuale dell’ordine a Mercatello).

L’opera venne resa nota soltanto nel 1913, da Lionello Venturi che, credendo di leggere l’anno 1344 nella data, la riteneva eseguita da Giovanni Baronzio. All’epoca, la figura dello sfuggente Giovanni da Rimini non era ancora nota: solo nel 1965, il ritrovamento, da parte di Carlo Volpe, di documenti risalenti al 1292 che lo identificavano come persona diversa rispetto al già noto Giovanni Baronzio, riuscì a dimostrare che a quella data risultava già attivo uno “Johannes pictor” alla cui mano poteva dunque essere ascritta l’opera che, per i suoi modi, era incompatibile con una datazione avanzata come quella letta da Venturi, ma che comunque già nel 1937 era stata assegnata a Giovanni da Rimini: l’intuizione si deve a Cesare Brandi, che quell’anno elaborò un primo nucleo delle opere di Giovanni, tra le quali anche la Croce di Mercatello. Nello stesso anno, lo studioso Augusto Campana risolse anche il problema della data, notando per primo che l’iscrizione riportava l’anno 1309 o al più il 1314. La storia successiva della croce è stata alquanto tribolata: nel 1966 fu portata a Firenze per esser restaurata nei laboratori della soprintendenza, ma cadde vittima dell’alluvione del 4 novembre (riportando danni tuttora visibili sulla superficie pittorica), e solo nel 1971 fu restituita alla chiesa di Mercatello. Di recente, il fotografo Gilberto Urbinati, dovendo documentare la croce per una campagna fotografica, si è reso conto che stava subendo un rovinoso attacco da parte degli insetti xilofagi: la necessità di risarcire l’opera dai danni causati dai tarli ha dunque comportato un nuovo restauro, quello eseguito dalla ditta Ikuvium R.C. di Gubbio e diretto da Tommaso Castaldi, di cui la mostra di Palazzo Buonadrata presenta i risultati.

Già al momento della riscoperta nel 1913, l’opera si presentava malconcia, con diffuse cadute di colore (soprattutto sul fondo oro attorno al Cristo Pantocratore e alle figure dei dolenti) e con segni riconducibili all’azione dell’acqua piovana sul volto e sul busto di Cristo. L’opera non era infatti esposta in chiesa, ma stipata in una legnaia, e probabilmente stava lì fin dall’epoca delle soppressioni napoleoniche degli ordini monastici: dopo il rinvenimento, fu restaurata dal pittore aretino Gualtiero De Bacci Venuti (scelto dallo stesso Venturi, all’epoca direttore delle Gallerie di Urbino) e riposizionata nella chiesa. “Il Crocifisso”, riportò De Bacci Venuti in un articolo del 1926, “era guasto per numerose graffiature” e “per essere stato vario tempo abbandonato in una legnaia fra tronchi e fascine e destinato al fuoco”. Anche durante la mostra del 1935 l’opera però seguitava a presentarsi malridotta, e alle sue vicende conservative non giovarono gli eventi della seconda guerra mondiale, durante i quali la croce fu portata da Pasquale Rotondi nei depositi di Palazzo Ducale a Urbino, dove era ancora registrata nel 1948. Anni dopo, nel 1965, una campagna della Soprintendenza delle Marche ne documentava lo stato critico, e come anticipato la Croce di Mercatello fu condotta a Firenze per il restauro.

L’intervento era già terminato e l’opera pronta per tornare delle Marche quando, il 4 novembre 1966, la piena dell’Arno travolse i laboratori di via della Ninna, non lontano dagli Uffizi: “la sua ubicazione a pochi passi dall’Arno ed in un ambiente seminterrato”, scrive Castaldi nel catalogo della mostra del 2021, “è sufficiente a descrivere la forza con cui le acque del fiume dovettero colpire le opere”. Stando alla relazione di Umberto Baldini, allora direttore del Gabinetto Restauri della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze, la croce di Giovanni perse il 15% della superficie pittorica, anche se, fortunatamente, le perdite non si concentrarono in un unico punto, ma furono piccole e diffuse. L’opera fu dunque ricoverata nella Limonaia di Palazzo Pitti fino a ottobre del 1967 (ovvero per il tempo necessario per l’asciugatura), dopodiché fu assegnata ai laboratori di restauro di Palazzo Pitti: il delicato intervento durò, come detto sopra, fino al 1971, e la Croce di Mercatello nel 1973 era pronta per una nuova mostra, tenutasi al Palazzo Ducale di Urbino e nella quale venivano esposte alcune opere restaurate di recente.

Sono passati dunque cinquant’anni esatti dall’ultimo restauro, e molte sono le novità di quello del 2021: per dare un’idea di quanto sia stato impegnativo il lavoro, basti pensare che la sola rimozione della croce dall’abside della chiesa di San Francesco ha richiesto una giornata intera e nove persone. E lo stesso restauro è stato lungo e minuzioso. Per la prima volta è stata condotta un’accurata campagna di indagini diagnostiche (imaging multispettrale, fluorescenza X, microscopia ottica, riconoscimento dell’essenza lignea, ovvero legno di acero per la tavola e legno di cipresso per le traverse), che ha consentito di rilevare le ridipinture condotte a seguito dell’alluvione, di scoprire il disegno preparatorio eseguito a carboncino (“dagli dagli effetti di sorprendente morbidezza”, scrive Castaldi, “ben rilevabile nella chioma e nella tunica del San Giovanni, nel libro dell’Eterno benedicente e nei dettagli del volto e delle mani in preghiera di Maria”), di comprendere quale tipo di pigmenti avesse usato il pittore (cinabro per le parti rosse, azzurrite per il blu, utilizzo di biacca per ottenere effetti più luminosi e viceversa di terra per avere tonalità più cupe, verde di rame, il tutto su di una preparazione in gesso). Terminata la campagna diagnostica, i restauratori hanno eseguito il risanamento biologico della tavola sottoponendo il legno a intervento biocida per eliminare i tarli (è stato necessario un doppio intervento di questo tipo, dal momento che dopo il primo gli insetti erano tornati), per poi procedere con la rimozione della vernice protettiva, ingiallita (quest’ultima operazione ha consentito il recupero della leggibilità delle cromie impiegate da Giovanni). Sono state quindi rimosse le integrazioni pittoriche (“nonostante fossero di buona qualità”, afferma Castaldi) eseguite durante il restauro post-alluvione, e questo perché davano effetto di disarmonia. “Nel rispetto del sapiente restauro precedente”, spiega ancora Castaldi, “l’intervento appena concluso è stato guidato dall’obbiettivo di riequilibrare le integrazioni a neutro tra loro e nel loro rapporto con le superfici pittoriche originali, al fine di armonizzare l’impatto visivo dell’opera che risultava ancora percorsa da brusche aree dissonanti”. Le lacune dunque sono state risarcite nelle aree di dimensioni più ridotte, mentre per le aree più grandi, poiché tali lacune “risultavano oramai sedimentate nell’immagine collettiva dell’opera”, i restauratori hanno optato per il rispetto della storia conservativa, che non è dunque stata celata: “gli inestetismi ancora presenti sulla superficie pittorica o le cadute cromatiche”, ha spiegato il direttore del restauro, “sono infatti il risultato dei danni inferti alla Croce dal tempo e dagli eventi”. Infine, ultime operazioni, il completamento della cornice lignea con inserti di stucco nelle parti mancanti, l’integrazione delle dorature e il riequilibrio con le aree trattate a neutro. Anche il retro dell’opera (già in antico protetto con uno strato di ocra rossa) è stato oggetto di meticolose indagini. Non è stato purtroppo possibile far luce sulla data riportata nell’iscrizione: troppo pesanti i danni dell’alluvione per risolvere il quesito sull’anno d’esecuzione della croce.

Qual è l’importanza della Croce di Mercatello nell’ambito degli studi sulla Scuola Riminese del Trecento? A spiegarlo è Daniele Benati: è di fatto grazie a quest’opera “che siamo in grado di restituire un nome a uno dei protagonisti più alti non soltanto di quella vicenda, ma dell’intero gotico italiano: un artista per il quale la stessa qualifica di ‘giottesco’ appare riduttiva, poiché, mettendo l’accento sulla sua pur entusiastica adesione al nuovo linguaggio di Giotto, lascia in ombra i moventi che dovettero presiedere alla prima formazione di un pittore che siamo obbligati a credere attivo almeno a partire dalla fine degli anni ottanta del Duecento”. È infatti dalla croce marchigiana che ricaviamo il nome dell’artista, e si tratta inoltre di un’opera che ci consente di comprendere meglio l’evoluzione del suo linguaggio. È infatti l’ultima opera in ordine cronologico tra quelle che si possono assegnare a Giovanni da Rimini (se si fa eccezione per la croce di Talamello, di datazione incerta), e non è la sua prima croce dipinta. La più antica tra quelle conosciute è la Croce Diotallevi, così nota dal nome della collezione dove si trovava prima che il marchese Adauto Diotallevi la donasse al Comune di Rimini (oggi fa parte del Museo della Città). Come la Croce di Mercatello, appartiene alla tipologia del Christus patiens, con il Cristo sofferente in croce, e al pari della tavola marchigiana presenta alle estremità del braccio orizzontale le figure dei dolenti, la Vergine e san Giovanni, e sulla cimasa la figura del Pantocratore. La Croce Diotallevi dipende dalla croce di Giotto conservata nel Tempio Malatestiano, ma al contempo non perde il legame con la tradizione bizantina (ed è per tali rapporti che è ritenuta precedente rispetto alla Croce di Mercatello), e palesa una certa vicinanza agli affreschi della chiesa di Sant’Agostino di Rimini: “La diafana bellezza del corpo affusolato di Cristo, non intaccata dalle ombre”, scrive Benati a proposito della Croce Diotallevi, “si ritrova infatti nelle figure che popolano le pareti della cappella della Vergine, come racchiuse in un bozzolo luminescente, mentre a scelte di matrice bizantina, destinate ad essere in seguito accantonate, rinvia il triplice ricasco del perizoma sulla cintura, che allude al cingulum delle croci duecentesche”. Nella Croce Diotallevi, poi, Giovanni da Rimini utilizza per il fondo lo stesso schema decorativo adoperato da Giotto nella croce del Tempio Malatestiano, e come Giotto decise d’inserire le figure in una cornice mistilinea invece che nella tradizionale impaginatura rettangolare delle croci di Cimabue e Giunta Pisano: anche se le figure della croce di Giotto non sono più assieme al resto dell’opera (la cimasa con il Redentore in particolare è in collezione privata londinese), la sua opera fu, a quanto ne sappiamo, la prima a introdurre questa novità, alla quale Giovanni aderì subito.

Precedente alla Croce Mercatello è un’ulteriore croce dipinta di Giovanni da Rimini, proprietà della Moretti Gallery di Londra, che a differenza delle altre croci note di Giovanni risulta pesantemente decurtata: ci è rimasta solo la figura del Crocifisso inchiodato alla sua croce, privo dei dolenti e del fondo. Anche quest’opera, acquistata nel 2007 da Fabrizio Moretti in un’asta da Christie’s (l’opera in passato ha avuto tormentate traversie: apparteneva infatti alla collezione del mercante ebreo Jacques Goudstikker, alla quale la raccolta fu sottratta dai nazisti, per poi essere restituita alla famiglia nel 2006 ed essere messa in vendita subito dopo) era stata in passato assegnata a Baronzio: ricondotta poi più correttamente a Giovanni, si distingue rispetto alla Croce Diotallevi per una resa più naturale del corpo di Cristo, dove, spiega Benati, costato e ventre vengono “descritti con una pennellata finissima e opalescente”, mentre il perizoma non è più arrotolato come quello della croce conservata al Museo della Città di Rimini, ma fascia più delicatamente i fianchi di Cristo come avviene nella croce di Giotto.

La Croce di Mercatello giunge all’apice di un percorso durante il quale Giovanni da Rimini si affranca sempre più dalla sua dipendenza dai modi bizantineggianti che, scrive lo storico dell’arte, “dovevano aver animato la sua attività duecentesca, a noi purtroppo sconosciuta, in favore di un’adesione sempre più convinta al nuovo linguaggio giottesco”. Si tratta di spunti che non vengono meno nelle sue opere: “anzi”, prosegue Benati, “il suo mai interrotto legame con questo più antico sostrato orientale a dare sostanza alla sua progressiva scelta di campo. Sono cioè le sue prime convinzioni a fornirgli un metro di giudizio col quale valutare la portata del linguaggio che andava via via abbracciando; ed è in questa capacità di soppesare le varie opzioni aperte dalla pittura coeva e di scegliere a ragion veduta quella che gli appariva più convincente che risiede, in definitiva, la grandezza di Giovanni” rispetto al giottismo di un altro grande artista della scuola giottesca locale, Giuliano da Rimini, un giottismo che la studiosa Giovanna Ragionieri ha definito “entusiasta e un po’ acritico”. La Croce di Mercatello è un esempio di come la sua adesione sia, al contrario, “soffertamente critica”, sottolinea Benati. Opera di grande naturalismo, ma anche di grande raffinatezza (si vedano per esempio il panneggio del perizoma di Cristo, la decorazione del drappo sul fondo, il volto di Cristo dove si nota una “pennellata di gusto ancora neo-ellenistico” ma non per questo incapace di restituire la naturalezza del profilo di Gesù, e poi ancora il gesto di Giovanni che tiene il pugno coperto sotto il mantello in segno di lutto), è la più monumentale delle croci dipinte di Giovanni da Rimini, capace di declinare il naturalismo giottesco in un’ottica di maggior drammatismo ma senza rinunciare a delineare un’immagine di somma eleganza. La mostra riminese ha poi sottolineato la necessità di studiare una quarta croce, quella della chiesa di San Lorenzo a Talamello, attribuita per la prima volta a Giovanni nel 1965 da Carlo Volpe. Si discute infatti della completa autografia di questo lavoro, più povero rispetto agli altri (in ragione della sua committenza agostiniana, sulla base della quale si può motivare anche il suo aspetto più arcaico, con tanto di tabelloni rettangolari alle estremità: le volumetrie del corpo del crocifisso palesano però una realizzazione tarda, tanto che si pensa di datarla a dopo la Croce di Mercatello), e che presenta alcuni caratteri che hanno fatto supporre la presenza di un collaboratore.

L’iconografia della Croce di Mercatello, indagata da Alessandro Giovanardi che nel catalogo della mostra di Palazzo Buonadrata restituisce un accurato studio delle figure che compaiono in questa e in altre croci di Giovanni, non si discosta da quella delle altre croci dipinte che, scrive lo studioso, “partecipano al ruolo simbolico di separazione-congiunzione propria della tenda del Tempio, e sono quindi impiegate nell’operazione di velamento-disvelamento del mistero eucaristico, celebrato dai sacerdoti sugli altari, a cui introducono o su cui incombono verticalmente, compendiando nella propria struttura iconografica il senso cosmico del sacrificio cruento dell’uomo-Dio di cui il sacramento è una riproposizione reale e incruenta”. Sulla sommità compare il Cristo benedicente, con le tre dita (pollice, mignolo e anulare) raccolte a simboleggiare la Trinità, la tunica porpora che allude al contempo alla sua regalità e alla sua natura umana (il rosso è il colore del sangue), mentre il mantello blu è al contrario un riferimento alla sua dimensione divina (il colore del cielo). Il libro è invece simbolo della Legge Divina, ed è chiuso poiché soltanto a lui è dato aprirlo. Spostando l’occhio verso il basso, il Cristo che soffre sulla croce, scrive Giovanardi, è “figlio diretto dell’iconografia bizantina, proveniente dalla sequenza del mistero pasquale, con tutte le sue implicazioni sacramentali e mistagogiche; un percorso iniziatico dello sguardo e dell’intelligenza che Giovanni, con la compresenza del Patiens e del Pantokrator benedicente, non sembra aver smarrito”. Ai lati, infine, la Vergine e san Giovanni, costernati, al contempo invitano l’osservatore a partecipare alla scena dolorosa, ed essendo donna e uomo “rappresentano anche i due poli opposti del cosmo, la totalità dell’orizzonte terrestre, a cui si rivolge il sacrificio di Croce”. Come accade in molti crocifissi, il sangue scende lungo il braccio verticale e bagna la terra del Golgota, dove secondo una leggenda medievale sarebbe stato sepolto Adamo: è un’allusione alla discesa di Cristo nel Limbo, da dove il Salvatore sarebbe tornato per portare in Paradiso i giusti scomparsi prima della sua venuta, ma è anche un riferimento all’idea del Cristo come nuovo Adamo.

Interessante è infine comprendere dove si trovasse la croce in origine, all’interno della chiesa di Mercatello, argomento di cui, in occasione della mostra di Rimini, si è occupato lo studioso Fabio Massaccesi. Nel 1840 la chiesa, dopo un periodo passato nella cappella del Crocifisso, fu appesa in controfacciata, mentre nel 1910 fu sistemata, scrive Massaccesi, “sulla chiusura del nuovo retro-coro, a cui si accedeva da due varchi con tenda, a fianco dell’altare maggiore”, e messa in asse col polittico di Giovanni Baronzio che si trovava sulla mensa dell’altare. In origine doveva però essere posta su una trave (come la si vede oggi) sistemata all’ingresso dell’abside, in un’ubicazione, scrive Massaccesi, “connessa alla presenza o meno sin dall’origine del coro nella cappella maggiore”, e dalla quale era forse assente il tramezzo che invece caratterizzava altri edifici di culto francescani. In una posizione dunque trionfale, davanti agli occhi di tutti i fedeli: “in una dinamica assiale”, scrive Massaccesi, “prospetticamente la croce si faceva sempre più coincidente con l’altare maggiore (posto però nel santuario vero e proprio) e liturgicamente serviva a enfatizzare il rinnovamento dei sacrifici eucaristici su quelle mense sulle quali si scandiva, tripartendolo, il Tempo della salvezza: ‘ante legem’, ‘sub lege’ e ‘sub gratia’”. Ricostruire questi rapporti, i contesti e le loro origini, in un’epoca in cui molte opere (specialmente medievali) sono decontestualizzate, è uno degli aspetti più interessanti ed emozionanti della storia dell’arte. La Croce di Mercatello, non bastassero i tanti motivi per cui è un’opera di sommo interesse, offre anche questa possibilità.

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERGli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.