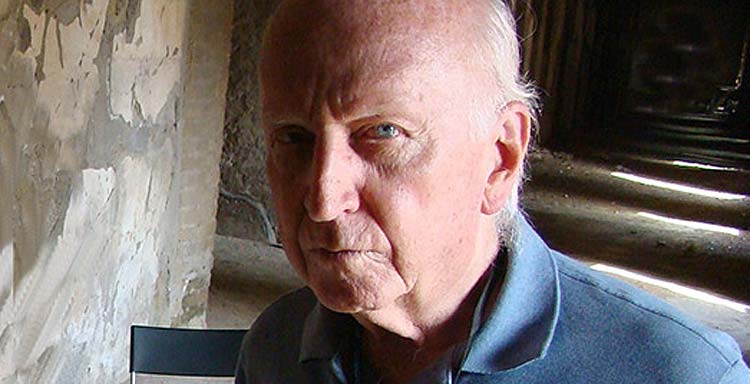

Sguardo sul restauro dagli anni Cinquanta a oggi. Una conversazione con Giorgio Torraca

Telefono a Giorgio Torraca nel suo studio a un passo da Piazza Navona. Gli chiedo di parlarmi del volume Problemi di conservazione, pubblicato nel 1973 a cura di Giovanni Urbani. Problemi di conservazione può infatti essere considerato il punto di partenza del lavoro di ricerca sotteso alla moderna scienza della conservazione, quella che ancora molto stenta a farsi vera disciplina autonoma. Ne parlo con lui perché già in giovinezza fu amico personale di Urbani, per divenirne dopo uno dei più fidati consiglieri scientifici – di Urbani e dell’Istituto centrale del restauro, – contribuendo inoltre direttamente al lavoro di ricerca confluito in Problemi di conservazione. Il risultato è una conversazione che ben presto arriva a toccare molti temi storici del restauro, così come molti degli odierni problemi di questa disciplina. Trascrivo la registrazione e cerco di organizzare in qualche modo il testo. Gli invio il risultato del mio lavoro, perché possa modificarlo nelle parti in cui non si riconosce, ovvero integrarlo dove lo ritenga insufficiente. La confidenza che ci lega, ci conosciamo da quasi quarant’anni, fa sì che in risposta mi arrivi un testo dove non solo sono state modificate radicalmente molte sue risposte, ma anche tagliate via larghe fette della nostra conversazione a voce, e perfino cambiata qualche mia domanda. Inizia così un balletto via e mail d’un gran numero di versioni del testo, soprattutto originate da un problema di lingua. Lui vuole mantenere nel suo italiano il testo. In particolare ama l’uso anglosassone delle frasi brevi e dei verbi declinati al presente. Per questa ragione il breve sguardo sulla storia del restauro dagli anni cinquanta del novecento a oggi, il titolo che lui stesso ha voluto dare a questa nostra conversazione, reca domande talvolta più lunghe delle risposte e non ha (quasi) verbi declinati al passato e al gerundio. Il presente contributo è stato pubblicato su Il Ponte, 10 [ott. 2011], pp. 1-25.

BZ. Come nacque Problemi di conservazione?

GT. Credo che non si capirebbe bene la genesi di quel lavoro senza prima parlare di alcuni antefatti. Il primo è l’inizio della mia collaborazione, nel 1953, con Giovanni Urbani e con l’Istituto centrale del restauro, allora per tutti “l’Istituto”; l’acronimo Icr compare solo in tempi relativamente recenti seguendo la moda internazionale delle sigle. Con Urbani però ci eravamo incontrati già diverse volte durante la seconda guerra mondiale in casa di Achille Battaglia, un antifascista, poi del Partito d’Azione e, più tardi, membro eminente del Partito Repubblicano. Ci siamo ritrovati – lo ricordo ancora – il giorno dell’Epifania del 1953 in casa Carandini, nella loro tenuta di Torre in Pietra, vicino a Roma. Quando gli ho detto che nel frattempo m’ero laureato in chimica e che lavoravo con una borsa di studio all’Università, nella facoltà di Ingegneria, Urbani mi ha subito risposto che all’Istituto avevano problemi con la chimica, in particolare dei solventi per le puliture, e mi ha chiesto se una volta potevo andare a trovarlo nella loro sede, in piazza San Francesco da Paola, proprio accanto a San Pietro in Vincoli dove si trova la facoltà d’Ingegneria. Da lì è nata la mia collaborazione con lui e con l’Istituto, aperta da una frase di Cesare Brandi durante un nostro colloquio: “All’Istituto abbiamo ormai fatto il punto sulle tecniche di restauro per i prossimi cinquant’anni”.

“L’Istituto” da poco trasformato in un inedito “Istituto superiore per la Conservazione e il Restauro. Nessuno credo avrebbe sostituito una sigla nota da oltre mezzo secolo nel mondo intero come il simbolo uno dei non molti know how culturali e scientifici che l’Italia possa vantare. Invece i riformatori ministeriali sì. Ciò nell’indifferenza del Ministro di turno e forse pensando, i soliti riformatori, che un atto burocratico li possa trasformare in altrettanti Bottai, Santi Romano, Argan, Brandi o Urbani. Tornando però al 1953 e all’ottimistica, quanto ingenua, affermazione di Brandi d’aver chiuso la partita del restauro “per i prossimi cinquant’anni”, questa pretesa può forse essere spiegata con il fatto che proprio in quell’anno egli aveva pubblicato sul “Bollettino” dell’ Icr l’ultimo capitolo dei quattro che componevano quella che lui stesso aveva dichiarato essere la Teoria del restauro; capitoli poi confluiti più o meno uguali nell’assai più corposa edizione in volume di quell’opera dieci anni dopo.

Su quest’ultima cosa non so risponderti. Vero è invece che l’ottimismo ha sempre caratterizzato la tradizione dell’Istituto: dal principio fino ad oggi. Tanto che, dopo qualche anno, quando ormai ero diventato un frequentatore periodico dei laboratori e delle stanze dei restauratori, Brandi mi ha proposto di partecipare – con Urbani, Licia Vlad Borrelli e Paolo Mora – alla redazione di un manuale di restauro diretto da lui e che doveva essere stampato da Giulio Einaudi.

Manuale mai pubblicato.

Né pubblicato, né scritto, non ostante avessimo ricevuto dall’editore un anticipo di 100.000 lire a testa. Una cifra per allora non tanto piccola. Io ne ho buttato giù due o tre parti, mentre gli altri non hanno nemmeno cominciato: direi saggiamente, considerando che Einaudi non ha mai chiesto indietro le 100.000 lire. Resta tuttavia il fatto che, negli anni Cinquanta, all’Istituto c’era l’illusione d’aver risolto per sempre i problemi tecnici del restauro, quindi si trattava solo di illustrarne le modalità operative in un manuale.

Non solo d’aver risolto per sempre i problemi tecnici, come se ancora si fosse nell’Ottocento dei manuali di Ulisse Forni e Secco Suardo, ma anche, tornando alla Teoria pubblicata sul “Bollettino” dell’ Icr, appunto quelli teorici. L’altro antefatto quale fu?

La catastrofica alluvione di Firenze il 4 novembre del 1966, ma anche l’eccezionale “acqua alta” che sommerse l’intera Venezia per due metri. Di fronte a un disastro che non riguardava una singola opera d’arte, ma il patrimonio intero di due città, si è capito che il problema da affrontare non era più quello delle puliture o del trattamento delle lacune di un singolo dipinto, come fino a allora era stato il restauro. Bensì si trattava di come organizzare la conservazione di un intero patrimonio di opere che si trovavano esposte da sempre ad un ambiente aggressivo; con in più l’aggravante dell’inquinamento atmosferico, divenuto un fattore importante in Italia solo nel ventesimo secolo, con un notevole ritardo rispetto alla maggior parte d’Europa.

Però pitting, corrosioni, caduta di parti eccetera, nella Colonna Traiana sono nei fatti identici a quelli attestati in via positiva dalle tre calcature subite dal monumento, una all’incirca nella metà del Cinquecento, un’altra intorno al 1650, l’ultima nel 1862. Così da sospettare che l’innegabile avanzamento del degrado nelle pietre all’aperto nell’ultimo secolo, più che all’odierno inquinamento, si debba a una sinergia tra storica azione dei normali fattori meteoclimatici d’alterazione e disomogeneità prodotte nella materia originale delle opere dall’introduzione di materiali di restauro: soprattutto consolidanti e protettivi superficiali. Ciò a ennesima conferma dei rischi, se non dei danni, sempre e comunque connessi agli interventi di restauro. Ma restando ai disastri di Firenze e Venezia, possibile che l’incentrasi del pensiero brandiano su temi estetici avesse così tanto condizionato il mondo del restauro da rimuovere la decisiva importanza dei problemi ambientali?

Non ho studiato così bene la Teoria del Restauro e la Carta del restauro del 1972, anch’essa scritta da Brandi, per avere un’idea precisa di quanto i fattori ambientali di degrado vi fossero presi in considerazione. Ho l’impressione che non fossero del tutto trascurati, ma che in ogni caso vi prevalesse l’attenzione verso le tecniche di intervento, includendo anche tecniche che oggi non vorremmo più usare, come il distacco dei dipinti murali, e trascurandone altre che oggi consideriamo importanti, come il trattamento conservativo delle superfici in pietra delle architetture e dei manufatti archeologici. Bisogna però considerare che negli anni tra il 1970 e il 1980 la tecnologia di conservazione ha avuto un’evoluzione importante e che quindi non è tanto strano che dei documenti di quegli anni trascurino impostazioni teoriche e tecniche che oggi sono invece al centro dell’attenzione.

Però lo stesso Teoria del restauro e Carta del ’72 sono ancora oggi vangelo nelle stanze ministeriali, attestando una volta di più il ritardo culturale del settore. Tanto che se oggi piovesse come quel 4 novembre del 1966 Firenze e Venezia andrebbero di nuovo sott’acqua. In ogni caso, anno fatale il 1966 per il nostro patrimonio culturale. I disastri di Firenze e Venezia vengono infatti preceduti dall’improvviso crollo, il 19 luglio, di un centinaio di condomini e case di speculazione edilizia costruiti dolosamente nella “Valle dei Templi” di Agrigento; una vicenda in genere poco ricordata perché per puro caso non vi furono morti. Inoltre il 1966 è l’anno in cui chiude i lavori la “Commissione Franceschini”, cioè la Commissione parlamentare che denunciò la gravissima crisi raggiunta dal rapporto patrimonio artistico-ambiente. Ma anche è l’anno in cui per la prima volta s’interviene – ed è Urbani a farlo – su un gruppo di opere in termini strettamente conservativi, evitandone il restauro. Ovviamente mi riferisco alla famosa “Limonaia di Boboli”.

La storia della “Limonaia di Boboli”, cioè dell’intervento sui dipinti su tavola raggiunti dall’acqua dell’alluvione, è piuttosto complessa e i contributi individuali non si distinguono facilmente. Urbani, ad esempio, era contrario alla velatura delle tavole con il “Paraloid B72”: un polimero sintetico selezionato intorno al 1960 come un promettente fissativo per pitture murali grazie a una ricerca condotta con Paolo Mora presso l’Istituto e presso il laboratorio di prove ambientali della Selenia SpA, dove io allora lavoravo. Il “Paraloid” aveva dimostrato nelle tombe di Tarquinia di aderire anche su superfici bagnate. I restauratori fiorentini, da parte loro, insistevano sulla necessità di procedere immediatamente a un trasporto della pellicola pittorica su un nuovo supporto e avevano bisogno di consolidare subito le superfici, velandole. Una proposta, la loro, giustificata dal fatto che se il legno saturo di acqua si fosse asciugato rapidamente si sarebbe contratto e avrebbe probabilmente causato la caduta di più o meno vaste zone della pellicola pittorica.

Quale parte prese Urbani in tutto ciò?

In un primo momento pensò a un semi-trasporto, cioè a un intervento che eliminasse parte del legno di supporto, creando una specie di sandwich; e un’operazione del genere fu in effetti più tardi eseguita all’Istituto, in via sperimentale e su una sola tavola. In ogni caso, l’urto tra le due tesi (“velatura e trasporto” contro “niente velatura e semi-transfer”) fortunatamente per le tavole dipinte non venne composto e la decisone operativa finì col prendere un’altra direzione. Fu deciso di allestire un ambiente dove il legno delle tavole potesse subire un lento e controllato processo di deumidificazione. Di questa soluzione del problema s’occupò Urbani arruolando come supporto all’operazione Gino Parolini, allora Ordinario di Fisica Tecnica della Facoltà di Ingegneria di Roma. Dopo aver esaminato varie soluzioni, fu scelto come luogo dove far stazionare le tavole la grandissima “Limonaia” del Giardino di Boboli. Le piante di limone vennero trasferite nel cortile di Palazzo Pitti, protette da teli di plastica, mentre il professor Parolini progettò il sistema di condizionamento che, su decisione di Giorgio Bassani, fu pagato da Italia Nostra dando fondo a tutte le sue riserve monetarie. E penso che proprio in quel momento così difficile, mentre cercava con i mezzi disponibili di controllare la situazione man mano che i quadri arrivavano e l’impianto di condizionamento veniva realizzato, sia apparsa evidente a Urbani l’importanza dei fattori ambientali nella conservazione e di un’azione volta a prevenire il danno piuttosto che a curarlo.

Fossi in te, non sottovaluterei la possibilità che l’impegno di Urbani per la messa in opera dell’impianto di condizionamento della Limonaia di Boboli sia nato da convinzioni che precedevano l’alluvione del 1966. Ad esempio, quelle indotte da anni d’ininterrotta permanenza all’ Icr e che, nel 1967, un anno dopo Firenze, gli fanno scrivere come fosse solo una pia intenzione “pretendere di non star restaurando come si è sempre restaurato: cioè alterando o manomettendo”. In altre parole non sottovaluterei che l’impegno dell’ Icr d’intervenire sulla quasi intera dotazione di tavole sugli altari delle chiese di Firenze senza restaurarle, ma solo agendo in via di prevenzione sull’ambiente, sia nato anche, se non soprattutto, per salvarle dalle “manomissioni o alterazioni” inevitabilmente connesse a qualsiasi restauro: massime i trasporti. Né per questo si deve fare di Urbani un mero tecnocrate intento a lavorare sui massimi sistemi tecnico-scientifici e organizzativi del restauro. Il suo pensiero si fondava infatti su un’attenta meditazione del rapporto tra destino dell’uomo e destino dell’arte del passato in un tempo, il nostro, che trova la sua principale forza formatrice nella tecnica moderna. Ed è inutile dire di quanto la meditazione di Urbani dipendesse dal pensiero filosofico tedesco, e in particolare da Heidegger della cui opera fu attentissimo cultore già negli anni Cinquanta del Novecento, come pochissimi altri allora in Italia.

Urbani aveva un’apertura culturale internazionale basata sulle esperienze di studio condotte fuori d’Italia, in Francia e negli USA. Un’apertura che mancava al resto del mondo italiano del restauro. Quanto poi mi dici sulla base filosofica della sua cultura mi spiega anche perchè il suo modo di esprimersi, a voce o scrivendo, appariva spesso piuttosto oscuro, tanto che quelli che lavoravano con lui, io incluso, spesso non lo capivano. Ma per restare all’ambito della conservazione delle opere d’arte in rapporto all’ambiente, nel mondo anglosassone l’idea che la cosa più importante fosse la buona manutenzione era già ben presente. Non si trattava insomma di concetti nuovi. Né qualcuno di noi, Urbani per primo, pensava di avere inventato cose straordinarie.

Infatti. Senza andare alle moltissime testimonianze storiche – per citarne solo una, già nel 1730 Giovanni Bottari lancia ingiurie verso chi trascuri la manutenzione delle opere d’arte – nel 1931 il punto II della Carta di Atene raccomandava che, rispetto ad ogni altro tipo di intervento, fosse data la precedenza a una “manutenzione regolare e permanente”. Ma da allora a oggi non conosco Istituzione che quella raccomandazione abbia posto in atto. Ma quali furono le altre fasi intermedie del cammono che porta a Problemi di Conservazione?

Anche se il tema non è lo stesso, penso che abbia avuto un certo peso, sempre dal punto di vista di una posizione critica nei riguardi del restauro tradizionale, il coordinamento del gruppo internazionale di lavoro sulle foderature dei dipinti nel quadro del Comitato per la Conservazione dell’ICOM; in quella sede Urbani è stato molto attivo per lo sviluppo dei metodi di foderatura a freddo e sotto vuoto che riducono considerevolmente i difetti delle tecniche a caldo. Ma anche un passaggio importante fu la “scatola di Ferrara”.

Vale a dire?

Nel 1965, quindi un anno prima dell’alluvione di Firenze, l’allora soprintendente a Bologna e Ferrara, Cesare Gnudi, venne a domandare soccorso all’Istituto e a quello che allora era chiamato “The International Centre for Conservation”, in breve “Rome Centre”, poi, dal 1978, Iccrom, dove io avevo appena iniziato a lavorare come assistente scientifico. Il problema erano le sculture esterne delle cattedrali romaniche padane che avevano iniziato a sfaldarsi a vista d’occhio. Urbani coinvolse nell’impresa anche Marcello Paribeni, Ordinario di Fisica Tecnica alla Facoltà di Ingegneria di Roma. Lo studio si concentrò sul Protiro della Cattedrale Ferrara e sulla facciata di San Petronio a Bologna. A questo gruppo di lavoro diedero un notevole contributo anche i restauratori, in particolare Paolo Mora e Ottorino Nonfarmale.

Urbani però mi diceva che l’apertura definitiva dell’ Icr al tema delle pietre fu opera di Pasquale Rotondi, figura di direttore dell’ Icr di cui si parla ingiustamente poco e che invece lui stimava moltissimo.

Urbani aveva un ottimo rapporto con Rotondi, che per le sua apertura mentale, equilibrio e gentilezza è stato, a mio parere, un ottimo direttore dell’Istituto. E anche ammirava Paribeni, che gli portava la competenza sui fattori ambientali di deterioramento, cioè sull’importanza delle variazioni di umidità e temperatura nel degrado dei materiali delle opere d’arte. Il problema non era facile sopratutto per le condizioni d’estremo degrado delle sculture di Ferrara e non sapevamo come affrontarlo. Dopo un po’ siamo arrivati a due conclusioni. Una, che i fattori termici ambientali, e non solo l’inquinamento atmosferico, erano stati di decisiva importanza per il degrado delle sculture; l’altra, che non potevamo fidarci di alcun metodo di restauro in uso in quel momento. E allora abbiamo avanzato una proposta d’intervento abbastanza insolita.

Quale?

Visto che le sculture del protiro erano molto più danneggiate di quelle delle parti laterali della facciata perché più direttamente esposte agli sbalzi di temperatura, abbiamo suggerito di isolare termicamente l’intera fascia di bassorilievi del protiro mettendole intorno una scatola riempita di palline di polistirolo; ciò per ripararla dalle rugiade acide e per “tenerla in caldo”, cioè evitare gli sbalzi di temperatura e il gelo invernale, in attesa che nuove e più affidabili tecniche di restauro venissero sperimentate. La novità era che invece di mettere le mani sull’oggetto in pericolo si pensava prima all’ambiente che lo circondava. E bisogna ammirare la lungimiranza di Gnudi, che come soprintendente si accollò tutta la responsabilità dell’operazione, accettando una proposta inconsueta e un po’ rischiosa. Pensa che molte persone importanti del settore pensavano che avremmo trovato le sculture polverizzate al momento della riapertura. Ciò nonostante la scatola fu montata e rimase lì per una decina d’anni. Quando è stata aperta si è visto che la situazione era esattamente uguale a quella di dieci anni prima.

Mentre per le puliture delle pietre?

La maggioranza degli storici considerava la pulitura delle pietre in una luce del tutto negativa; un pregiudizio giustificato dai metodi in uso in quei tempi, ma anche dal luogo comune delle patine, dei “segni del tempo” che si sarebbero cancellati. Per il restauro delle pietre ci fu allora una pausa di qualche anno. Pausa che, se ha lasciato che i danni d’origine ambientale aumentassero un altro pò, ha consentito di chiarire meglio le relazioni tra ambiente e manufatto da conservare, e di trovare delle efficaci tecniche di restauro. Alcune erano già usate da anni per il restauro dei dipinti murali, come la pulitura a impacchi, altre invece introdotte specificamente per le pietre come l’acqua nebulizzata, e il consolidamento con stuccature e microstuccature. Alcuni metodi specifici furono messi a punto più tardi, come il consolidamento superficiale per micro-iniezioni di malte idrauliche che fu introdotto da una ricerca dell’Iccrom, con Paolo Mora, negli anni Ottanta.

Né credo vada dimenticato, come intervento pionieristico il restauro dell’architrave di Tino da Camaino nel Duomo di Siena eseguito nel 1966 dall’ Icr per mano di Paolo Mora, forse il primo nella storia del restauro delle pietre all’aperto. Abbandonando però la memorialistica, è a questo punto che si arriva a Problemi di Conservazione?

No, c’è un altro precedente ancora. Lo studio condotto da Urbani per l’Isvet, una società dell’Eni che oggi non c’è più, sugli effetti dell’inquinamento sul patrimonio artistico. E credo che il grande progetto di ricerca scientifica e tecnologica applicata al problema della conservazione del patrimonio artistico elaborato più tardi da Urbani sia nato proprio dal fatto che quest’ultimo lavoro ci ha portato a riassumere, a portare su una scala globale, le esperienze fatte negli anni precedenti. E’ a questo punto che arriva Problemi di Conservazione. Una risposta all’idea quasi fissa di Urbani che l’esperienza e la capacità realizzativa dell’industria potevano essere di fondamentale importanza per affrontare i problemi della conservazione del patrimonio. Il volume Problemi di Conversazione è il risultato di un gruppo di mini-progetti sviluppati con la partecipazione di diversi laboratori industriali che sono presentati inquadrati in uno schema generale costituito da un gruppo di articoli scritti da specialisti della conservazione.

Problemi di conservazione rese anche evidente la completa impreparazione dell’amministrazione dei beni culturali a spostare il proprio raggio di competenza dal restauro alla conservazione. Basti ricordare che, mentre in quegli anni – gli anni Settanta, ma anche quelli Ottanta – tutti si riempivano la bocca con “la nozione di bene culturale” affermandola la grande novità metodologica della tutela nel nostro tempo, Urbani scriveva: “Ma per effettive che siano le esigenze di fondo che hanno presieduto all’evoluzione dal concetto di opera d’arte a quello di “bene culturale”, è tempo di rendersi conto che, mancato il punto d’incontro con la questione ambientale, alla dilatazione del concetto ha corrisposto solo un vuoto sempre più spinto di contenuti, buono magari per la crescita d’una burocrazia, ma certamente non per quella di una “cultura della conservazione” all’altezza dei problemi tecnico-scientifici posti dalla realtà delle cose”.

Direi che Problemi di conservazione era soprattutto “il manifesto” di una visione più ampia del problema della conservazione del patrimonio. Il volume era pensato da Urbani più come l’avvio di un vasto progetto ricerca, che come un punto di arrivo. La mia unica collaborazione al progetto sono due capitoli della prima parte. E’ stato Urbani a portare avanti l’intero progetto con la sua maniacale precisione, occupandosi dei minimi dettagli, utilizzando anche i suoi personali contatti con l’Eni, e i rapporti d’amicizia con la famiglia Agnelli e con l’allora ministro per la ricerca scientifica Matteo Matteotti. In questo modo è riuscito a attivare una serie di linee di ricerca concepite come delle esplorazioni esterne al ristretto mondo del restauro e destinate, nelle sue intenzioni, ad aprire un largo spettro di collaborazioni per affrontare i problemi complessi della conservazione. Non c’erano però i mezzi finanziari per supportare un programma così ambizioso. Ma soprattutto non c’era nel Ministero e nell’Istituto una struttura capace di dirigerlo. Problemi di Conservazione resta comunque un volume utile, in particolare per i giovani ricercatori, perché ancora oggi (2007), trentaquattro anni dopo la sua pubblicazione, è un buon punto di partenza in molti campi di ricerca.

Dopo di che?

Avendo Urbani tentato di realizzare un meccanismo che per novità e complessità scavalcava le competenze ministeriali, si trovò subito di fronte all’indifferenza, se non proprio all’opposizione, dell’apparato burocratico. Ciò però non accadde solo per motivi tecnico-amministrativi o, più in generale, culturali. Ci furono probabilmente anche motivazioni personali, caratteriali. Ad esempio molti non perdonavano a Urbani la familiarità con i livelli più alti della società intellettuale e mondana italiana.

Amico fraterno di Raffaele La Capria piuttosto che di Ennio Flaiano o Goffredo Parise, in rapporti personali con Henry Kissinger come con Max Frisch o Audrey Hepburn, di casa nelle due riviste di riferimento per la scelta società culturale e civile di quegli anni, “Il Punto” e “Il Mondo”, primo critico d’arte contemporanea del Festival di Spoleto dove organizza nel 1958 una nuovissima mostra sui giovani artisti americani, ma mostra nel fondo scettica, tanto che rifiuta di esporre un’opera di Rauschenberg, The bed, oggi esposto al Moma come capolavoro della pop art, Giorgio Agamben che nel 1969 gli dedica a stampa il suo libro d’esordio L’uomo senza contenuto...

E anche in grado di convincere Susanna Agnelli a festeggiare l’uscita di Problemi di conservazione con un grande party nella sua casa romana sopra Palazzo Corsini, sul pendìo del Gianicolo. In più Urbani era alto, dinoccolato, elegantissimo nei suoi abiti tagliati da Caraceni, inoltre uomo colto, spiritoso, piuttosto caustico nei giudizi sul prossimo. Insomma, ce n’era davvero abbastanza per non farsi amare dalla burocrazia ministeriale. Così che quando nel 1973 diventa direttore dell’ Icr, lo stesso anno dell’uscita di Problemi di Conservazione, quella burocrazia apre una specie di guerra contro di lui. Una guerra soprattutto condotta su miserie amministrative, perciò persa in partenza da Urbani, invece lontanissimo da quei costumi.

L’opposizione vera fu però di natura politica. Quel che non si volle far passare fu il suo progetto di radicale riforma delle attività di tutela. Un progetto di un uomo ben presente al lavoro che lo Stato gli aveva affidato, Urbani fu unfatti prima di tutto un uomo di Stato, che s’inverò nel suo Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali in Umbria, uscito nel 1976, tre anni dopo Problemi di conservazione.

Ricordo ancora il freddissimo attacco del quotidiano “l’Unità” a quel Piano. La tesi del giornale, allora organo ufficiale del partito comunista italiano, era che i capitalisti, nel caso Fondazione Agnelli e ENI, con il “Piano Umbro” ponevano le premesse per appropriarsi dell’intero patrimonio culturale del popolo italiano.

Una tesi ideologica e demagogica espressa in un articolo dell’archeologo Mario Torelli, professore universitario; a ennesima conferma di come il ritardo culturale dell’amministrazione pubblica sul tema della tutela sia inevitabilmente figlio di quello dell’Università. Te ne rammento un passo, esemplare per ignoranza e volgarità: “Il progetto [il Piano umbro], che si è rivelato nei due volumi ciclostilati [in realtà tre volumi stampati in offset] che lo compongono di bassissimo livello culturale e largamente disinformato, è un preciso attentato alle proposte avanzate dalle forze di sinistra, e in particolare dal nostro partito [comunista italiano], per una più democratica gestione dei beni culturali [...]. In sostanza [si] affidano a forze tecnocratiche [l’Eni] la gestione della tutela: l’operazione rappresenta una manovra grossolana, priva di qualunque fondatezza culturale, per consegnare intere fette dello spazio operativo pubblico a gruppi privati nel nome di una rozza ideologia manageriale”. Così Mario Torelli, peraltro oggi (2007) membro del Consiglio superiore dei beni culturali, a ribadire quanto appena detto sull’improvvisazione e il dilettantismo che governano il settore della tutela.

Ebbi allora una discussione con Andrea Carandini, in quel momento politicamente vicino al partito comunista. Gli contestai come quell’attacco fosse completamente sbagliato. Che il Piano umbro era invece un progetto mirato a uscire dalla logica dei restauri per entrare in quella d’una conservazione preventiva del patrimonio culturale attraverso sia il controllo dei rischi ambientali, sia l’esercizio d’una manutenzione programmata. Andrea sembrò abbastanza convinto e potrebbe anche essere intervenuto su “l’Unità”, almeno a giudicare dal fatto che il giornale da allora smise le polemiche. Il piano comunque non ebbe effetti pratici.

Non ritengo però la mancata attuazione del “Piano umbro” esito delle biliose esternazioni d’un dilettante allo sbaraglio come Torelli. Credo invece che i problemi di Urbani siano nati quando, già dalla fine degli anni Sessanta, osa toccare con i suoi progetti il tema della tutela dell’ambiente. E osa toccarlo non al solito modo astratto e demagogico, per cui innocuo, degli ambientalisti, bensì, prima indicando come soluzione del problema l’attuazione d’una politica di conservazione della totalità del patrimonio artistico nella totalità dell’ambiente, poi definendo in ogni possibile dettaglio tecnico-scientifico e organizzativo quella politica. Qui sono sorti i suoi problemi. Dall’aver redatto coerenti e razionali progetti di lavoro – il Piano umbro ne fu il frutto maturo – con cui realizzare un’armonica convivenza tra la conservazione del patrimonio artistico, l’ambiente, la ricerca scientifica e il nuovo nell’economia che la società civile non può non continuare a realizzare. Progetti la cui concretezza rappresentava un concreto pericolo per l’intero sistema della tutela e prima ancora per la politica, ancora oggi incapace di realizzare un nuovo e diverso programma di sviluppo economico del paese. Programma che, in particolare in Italia, non può non essere incardinato al tema dell’ambiente. Da qui la loro mancata attuazione.

Un concreto pericolo per l’intero sistema della tutela mi pare però un’esagerazione.

Non credo. Erano infatti un pericolo per i politici, che si sarebbero venuti a trovare in possesso d’una serie di strumenti che consentivano loro d’impedire in modo semplice e razionale la rapina del territorio da parte della speculazione edilizia: quella invece da loro storicamente sempre favorita a qualunque partito appartengano. Erano un pericolo per i soprintendenti che si vedevano obbligati a dismettere il facile ruolo dell’onnipotente funzionario che dice solo sì o no (con tutto ciò che ne consegue), per invece assumere il ruolo di chi progetta e organizza, in sintonia con privati proprietari, regioni e enti locali, le positive e ben ragionate azioni da condurre per la conservazione del patrimonio artistico in rapporto all’ambiente. Erano un pericolo per l’Università, che si vedeva costretta a un radicale cambiamento degli ormai inadeguati percorsi formativi degli esperti della tutela (storici dell’arte, archeologi, architetti), promuovendo corsi di laurea – nelle parole di Urbani – per formare nuovi e diversi esperti “in materia di teoria e pratica delle scelte pubbliche relative a problemi di compatibilità tra sviluppo e conservazione, capaci di far valere, in sede di “valutazione d’impatto ambientale”, come in quelle dei piani territoriali e/o paesistici, le ragioni della storia e della cultura”. Erano infine un pericolo per i movimenti e le associazioni impegnate nella conservazione del paesaggio e dell’ambiente e per i giornalisti che di quei temi trattano, tutti costretti a abbandonare il facile dilettantismo ideologico delle loro consuete battaglie per invece misurasi con la dura realtà delle competenze tecnico-scientifiche e organizzative necessarie alla soluzione del problema.

Credo tu abbia una concezione tardo-romantica della figura di Urbani, cioè lo veda come il superuomo in lotta solitaria contro una società sorda e ostile. Anche se è vero che Urbani aveva qualche carattere di quel superuomo, secondo me la questione era più semplice. Io penso che politici, anche se non tutti, direttori generali e soprintendenti si limitassero a non capire i progetti di Urbani, che del resto non faceva particolari sforzi per farsi capire da loro. Ti racconto un fatto tipico del suo rapporto col potere politico. Nel 1982, l’allora ministro dei beni culturali Vincenzo Scotti portò Urbani in automobile ad Assisi per valutare insieme a lui i danni causati da un ennesimo, ma non grave, terremoto avvenuto in Umbria. Finita la visita, in variazione al programma, Scotti chiese a Urbani di accompagnarlo a Gubbio anch’essa città terremotata; ma lui rifiutò nettamente perché aveva un impegno a cena a Roma, dove tornò con la lentissima macchina del ministero, mentre Scotti viaggiava verso Gubbio con un amico su una macchina sportiva. Tipico di Urbani comportarsi esattamente al contrario di come avrebbe fatto un qualunque suo collega, direttore di una istituzione statale, quando gli fosse stata offerta la possibilità d’avere un ministro influente a disposizione per quasi una giornata intera.

Ma nel 1982. Quando da molti anni Urbani aveva avuto prova concreta dell’ostilità verso il suo lavoro da parte della politica. Ciò che rende facile capire le ragioni della fuga di Urbani a Roma. Evitare l’incubo di un intero giorno passato con chi apparteneva – non tanto Scotti, ma in genere – a quella “classe politica manifestamente ignara o incurante dei più recenti progressi dottrinali in materia di teoria e pratica delle decisioni pubbliche. Materia ormai chiaramente assoggettata al principio secondo il quale progresso e sviluppo non dipendono solo dalla dinamica meccanicistica delle forze economiche tradizionali, ma anche, in misura in ultima istanza prevalente, dalla considerazione di ciò che giova all’uomo”, come Urbani stesso ha scritto.

Io credo che, in realtà, poco i ministri c’entrassero con le difficoltà d’attuazione dei piani di Urbani, tipo quello dell’Umbria. I ministri dicono e promettono, ma poi è l’apparato burocratico che decide, e quell’apparato, lo abbiamo appena detto, era piuttosto ostile alle sue proposte. In fondo le burrascose dimissioni anticipate di Urbani sono state determinate dal fatto che il suo direttore amministrativo, un tale Nicoletti, andava al mare quando avrebbe dovuto invece stare all’Istituto a lavorare. Urbani scriveva degli appunti ufficiali di protesta al Ministero, e il Ministero incaricava quello stesso direttore amministrativo, potente membro del sindacato, di rispondere ai rilievi del suo superiore, cioè Urbani. Questa era però una questione cretina della quale lui avrebbe dovuto completamente disinteressarsi. Non era un atto d’ostilità personale, ma solo il tipico esempio dell’autodifesa organizzata di un’amministrazione pubblica i cui funzionari sono abituati da sempre ad essere valutati automaticamente “ottimi” dai loro superiori, anche se incompetenti e completamente disinteressati al loro lavoro.

A proposito degli avanzamenti automatici delle carriere pensa che oggi (2007) siede nel Consiglio superiore dei beni culturali il soprintendente che, come mi raccontava Massimo Ferretti, nel 1983 rispose con corna e gesti scaramantici alla giovane funzionaria che gli chiedeva di ospitare nella sede della soprintendenza l’ultimo e al solito inutile atto pubblico di civiltà della tutela prodotto da Urbani prima di dimettersi anticipatamente dalla direzione dell’ Icr: la mostra sulla “Protezione del patrimonio monumentale dal rischio sismico”. In ogni caso è nello scontro con la burocrazia ministeriale che, secondo te, Urbani ha sbagliato?

Senz’altro sì. Non infatti è che i Triches o i Sisinni e gli altri direttori generali, oppure i colleghi soprintendenti avessero idee diverse da quelle di Urbani su come andassero affrontati i problemi di tutela, conservazione e restauro. Semplicemente non ne avevano.

Idee che Urbani aveva invece chiarissime. Basti questa citazione d’un suo testo del 1978, ventinove anni fa: “Se si vuole dare una soluzione concreta al problema della conservazione, e più in generale all’intero problema della tutela dei beni culturali, ci si deve arrendere all’evidenza che nessuna soluzione è possibile fintanto che non si individuano con la massima precisione i termini reali in cui il problema stesso si pone, rinunciando una volta per tutte a credere che siccome l’arte, come diceva Benedetto Croce, “tutti sanno che cosa sia”, la tutela non sia affare d’intelletto pratico, ma di estetica e magari di filosofia del diritto. Dopo decenni di restauro orientato su obiettivi estetici e quindi, per definizione, capace solo di risultati occasionali e non normativi, oggi la situazione è che, nel cattivo stato della generalità delle cose da conservare, si dispone di tecniche nella maggioranza prive d’efficacia, se non controproducenti al fine specifico, di poche decine di buoni restauratori per tutto il territorio nazionale, e di un corpo di direttivi (architetti, archeologi e storici dell’arte) largamente inconsapevoli di questo stato di cose. Verso il quale, oltre tutto, cominciano ora a volgersi le aspettative totalmente disinformate di un numero via via crescente di giovani in fuga dagli studi superiori”.

Appunto. Bastava perciò che lui con un poco di pazienza spiegasse in modo semplice quelle sue idee a direttori generali e colleghi soprintendenti, che li convincesse progressivamente, magari uscendo qualche volta a cena con loro, facendosi dare del tu, fingendo di divertirsi nell’ascoltare al telefono qualche pettegolezzo ministeriale, e quelli certamente avrebbero preso in considerazione i suoi progetti, magari pensando alla fine d’averli inventati loro. Io stesso ho sentito dire all’onnipotente direttore generale Sisinni, incontrando Urbani a una cena: “Io la amo molto professor Urbani, anche se lo so che lei non mi ama”. Ed era vero. Sisinni avrebbe desiderato molto l’approvazione di Urbani, ma lui non faceva nulla per nascondergli la propria antipatia. Ma sarebbe stato sufficiente aspettare. I direttori generali passano, chi sa le cose no. Invece gli sono saltati i nervi e si è dimesso.

A proposito di Sisinni, una delle ultime volte che ho visto Urbani ridere – e alle lacrime – è stato quando gli declamai alcune parti di quel singolare repertorio di gags involontarie che è I miei beni, il libro in cui appunto Sisinni dichiarò amore eterno ai beni culturali del nostro Paese affermandoli “suoi”. Urbani stesso m’aveva chiesto di leggergliene dei passi perché incuriosito da una recensione positiva uscita in quei giorni sul “Corriere della Sera” scritta da un Tale Quintavalle, professore universitario tra i maggiori responsabili di aver allestito quelle vere e proprie truffe per le giovani generazioni che sono i corsi laurea in beni culturali. Ben presto però le sua così aperta ilarità si trasformò in amarezza: “Pensi che questo grottesco concentrato di banalità è l’inesistente pensiero su tutela, conservazione e restauro di chi viene detto da tutti il “direttore generale tecnico”. Quale futuro potrà mai avere il nostro patrimonio artistico lasciato in mani come queste? E in quelle di politici, professori universitari, soprintendenti, giornalisti e quant’altri scambiano un dilettante di provincia per un professionista di questo nostro così difficile settore di competenza”. Ma lasciamo Sisinni al suo destino e torniamo a Problemi di conservazione.

Un tema abbastanza centrale di quel lavoro fu come dare un contenuto esatto alla nozione di “stato di conservazione”. Un interesse ovviamente comune a tutti noi che con Urbani lavoravamo, ma soprattutto suo. In quegli anni continuava a insistere sul fatto che la misura dello stato di conservazione doveva essere la base di partenza per una scienza della conservazione che volesse dirsi tale.

Infatti Urbani scrive che “restauri e interventi conservativi, in mancanza di una definizione precisa del concetto di stato di conservazione, sono di fatto operati alla cieca”. Ma nonostante ciò sia verissimo, da allora a oggi nulla è stato fatto per risarcire questa ennesima defaillance del settore.

Non molto. Però il mio punto di vista sul problema nel frattempo si è abbastanza modificato, complicandosi. Le opere d’arte sono infatti oggetti che viaggiano nel tempo, quindi il loro stato di conservazione non è una misura statica, basata sui dati misurati oggi, ma dovrebbe essere una misura di carattere dinamico: quella della velocità con cui l’oggetto si sta trasformando. Ma noi possiamo realizzare una misura di questo stato di conservazione “dinamico” solo se abbiamo dei punti di misura anche nel passato. Diventa perciò essenziale conoscere la storia dell’oggetto da conservare, sempre ben considerando che per un’opera d’arte – come qualsiasi cosa altra cosa: una montagna, un albero o un qualsiasi essere vivente, – la velocità del deperimento non è mai costante. Il che significa che per stabilire la velocità dell’inevitabile deperimento di un determinato oggetto bisognerebbe essere in grado di tracciare la sua “linea di vita”, cioè conoscere la successione di piccole e grandi catastrofi inframmezzate da periodi di lenta evoluzione che ne hanno caratterizzato l’esistenza, per poi confrontare questi dati con la condizione attuale. La “pesantezza” dell’intervento conservativo dovrebbe essere adeguata alla maggiore o minore velocità di deperimento – sottolineo – al momento dell’intervento stesso. Una struttura in rovina può infatti aver subito gravi danni, cioè “catastrofi”, in passato, ma può oggi aver raggiunto una condizione di stabilità e perciò essere in un buono stato di conservazione. Al contrario, un edificio che non ha avuto gravi guai in passato può invece avere in corso un progressivo degrado strutturale non apprezzabile alla vista, ed essere quindi in pessimo stato di conservazione.

Ricordi quando Urbani s’innamorò della “teoria delle catastrofi” elaborata nei primi anni Settanta da René Thom e fece tradurre il volume in cui quella teoria era esposta da un matematico che a un certo momento si aggirava per l’Icr, Antonio Pedrini? Una traduzione che poi Urbani diede all’Einaudi, editore nel 1980 in Italia di quel volume con il titolo Stabilità strutturale e morfogenesi?

Però l’interesse su come collegare i principi teorici di Thom con la conservazione del patrimonio culturale era solo di Urbani. Si trattava infatti di un approccio troppo complesso al problema della conservazione, troppo alto di livello. Completamente fuori dalla portata non solo di ministri, sottosegretari, direttori generali e suoi colleghi soprintendenti, ma anche di noi collaboratori. Tornando a quello che dicevo prima, sono convinto di come, quando la precedente storia conservativa del manufatto preso in considerazione sia poco nota (come è quasi sempre il caso), l’unico modo per mettere le basi per misurare l’aspetto dinamico dello stato di conservazione è quello di stabilire un punto di partenza. Dopo di ché, per stabilire la velocità dell’inevitabile deperimento di quell’oggetto, si dovrebbero ripetere dopo qualche anno le stesse misure per confrontarle con le prime. Di capitale importanza diventano allora, non solo le indagini, ma anche la conservazione dei loro risultati; il che richiede un’inversione di tendenza, visto che, oggi, le documentazioni di indagini e restauri giacciono perlopiù abbandonate a sè stesse in qualche polveroso scaffale delle soprintendenze, quando non sono sparite del tutto.

Non mi risulta però che i soprintendenti abbiano cominciato a far condurre questo tipo di misurazioni prima di procedere con un restauro. E anzi mi sembra ancora del tutto attuale quanto Urbani scriveva nel 1973, nell’introduzione a Problemi di conservazione, circa il ruolo svolto dalla ricerca in questo settore: “Il contributo delle scienze sperimentali allo studio e al restauro dei beni culturali è finora soprattutto consistito nell’applicazione dei principali metodi di analisi chimica all’esame di alcuni materiali (pigmenti, vernici, leghe metalliche ecc.) e per quanto riguarda i sussidi strumentali, nell’impiego dei raggi X, di luci speciali e di appropriate tecniche di microscopia per la prospezione di strati interni o di particolarità superficiali non altrimenti osservabili. I risultati di questo tipo di ricerche, orientate chiaramente in senso descrittivo, hanno un rilievo assai modesto dal punto di vista della chimica e della fisica”.

Se oggi le cose stanno ancora in gran parte come sottolineava Urbani nel 1973, trentaquattro anni fa, è perchè l’interesse degli storici dell’arte, ma in fondo anche degli archeologi e degli architetti, è principalmente rivolto verso indagini con finalità estetiche, oppure allo studio delle tecniche di esecuzione originali. Tutte indagini che dal punto di vista della conservazione hanno un’importanza minore. Ed è per questa ragione che quando, nel 1978, la “Environmental Protection Agency” mi ha chiesto di fare il discorso introduttivo in un convegno sulla conservazione dei materiali lapidei tenuto a Washington, presso la Smithsonian Institution, di fronte a un pubblico piuttosto sorpreso ho spiegato quanto poco aveva contribuito fino a quel momento la scienza al problema della conservazione. Nel frattempo non molto è cambiato. Tanto che quando, nel 1999, “Conservation”, il Newsletter del Getty Conservation Instute, mi ha domandato di scrivere un pezzo sulla posizione dello scienziato nella conservazione sono arrivato a esprimere il dubbio se la “Scienza della Conservazione” fosse veramente una scienza, dato che i suoi risultati sono piuttosto incontrollabili.

In più quelle analisi “descrittive”, quando siano ben fatte, inevitabilmente identificano l’originale assieme a tutto quanto gli è stato messo sopra in secoli di manutenzioni e restauri. I loro risultati rischiano perciò d’essere ogni volta un compendio di merceologia, più che un’esatta descrizione delle tecniche d’esecuzione originali. E questo fa sì che per orizzontarsi in modo sensato entro il complesso tema delle tecniche di esecuzione originali assai più utili delle indagini chimico-fisiche siano le osservazioni dirette della materia condotte da un occhi esperto e, soprattutto, il confronto tra quelle osservazioni e ciò che dice al riguardo la trattatistica tecnica storica.

Il fatto è che in questi casi tecnologia e tecnica sono del tutto prevalenti sulla scienza; e che l’idea di affidare alla scienza “pura” e non alla scienza dei materiali le ricerche sulle tecniche di esecuzione originali è in partenza sballata.

Giunti alla fine di questa lunga conversazione, rispetto all’esperienza di Problemi di conservazione, come stanno oggi le cose nell’ambito della ricerca applicata ai beni culturali?

È ancora assai limitata. Il sistema accademico e scientifico italiano è molto chiuso. I progetti spesso non affrontano i problemi reali della conservazione, ma dei dettagli teorici non molto importanti. Un esempio sono i fondi dell’ultimo grande progetto Cnr dedicato ai beni culturali, spesso dispersi in lavori su linee di ricerca poco promettenti; e ciò per una prevalenza eccessiva della scienza pura, appunto la teoria, sulla tecnologia.

Tipo?

Le resine acriliche sono ancora oggi un protettivo affidabile per l’uso in ambienti interni mentre all’esterno hanno una vita di servizio piuttosto breve. La tendenza attuale è di sostituirle con dei siliconi, che nel caso dei marmi sembrano però essere una soluzione ancora peggiore. I fluopolimeri, ultimi arrivati nel campo della conservazione, invecchiano meglio ma attirano la polvere e sul marmo bianco non sembrano accettabili. Ebbene, per affrontare questo problema al Cnr sono partiti da zero, affidando a un laboratorio universitario il progetto di fabbricare una molecola che potrebbe formare strati protettivi più idrorepellenti e più resistenti all’invecchiamento.

E cosa è successo?

I ricercatori hanno messo nella molecola di un monomero acrilico del fluoro al posto dell’idrogeno, che in teoria è una buona idea, e poi hanno sintetizzato qualche polimero. Con un problema: che per ora non si conosce come quei polimeri funzionino su una pietra in casi reali, né si sa cosa potrebbe succedere nell’interfaccia tra lo strato protettivo e la pietra, ad esempio in un ambiente inquinato. Non si sa nemmeno se attira la polvere, che era il difetto dei fluopolimeri commerciali. Se invece la preparazione del polimero fosse stata invece affidata a un’industria da sempre attiva nel campo della sintesi e commercializzazione di polimeri, oppure si fosse cercato sul mercato se c’erano già molecole promettenti, e si fossero concentrati i fondi su prove tecnologiche di funzionalità e di resistenza oggi potremmo avere a disposizione molte più conoscenze e probabilmente un prodotto migliore di quelli attuali. E questa era sostanzialmente l’indicazione metodologica data da Urbani in Problemi di conservazione nel 1973, quando proponeva modelli di ricerca affidati alle industrie più competenti. Idee nuove vengono spesso proposte, ma il modo di sperimentarle nella realtà del lavoro di conservazione secondo me non è quello giusto. Oggi, per esempio, abbiamo davanti a noi la novità delle nano-calci.

Vale a dire?

Le nano-calci sono particelle di calce idrata di dimensioni intorno al milionesimo di millimetro, preparate a Firenze dal professor Dei. Sono così piccole da poter entrare in tutti i pori e le minime fessure di un materiale decoeso, strato pittorico di affresco, intonaco o pietra, e così consolidarlo. Il problema è di valutarne il potere consolidante e gli eventuali limiti d’impiego, cioè capire in quali casi il loro uso sia promettente e in quali no. Sarebbe quindi il caso di investire un pò di mezzi in un progetto di ricerca tecnologica. Ma oggi un progetto così non esiste, mentre molti restauratori si sono procurate le nano-calci, dato che sono già sul mercato, e le stanno provando ognuno a modo suo.

Che è uno dei rischi nel restauro. Un nuovo prodotto che diventa di moda.

E quindi, perché di moda, lo si usa ovunque senza avere un’idea delle sue caratteristiche di impiego e dei risultati che si ottengono in tempi lunghi. Nè la cosa è nuova. La storia del restauro moderno è infatti disseminata di sperimentazioni selvagge di nuovi materiali alla moda, cui è seguito, quando i limiti o le conseguenze di errate applicazioni abbiano iniziato a comparire, il passaggio a materiali di una moda successiva. Così è avvenuto in passato per silicati, fluosilicati, resine acriliche e altri prodotti, per motivi che in realtà non è dipendono dai reali pregi e difetti di questi materiali, ma da come sono stati usati.

Il che segna un altro fallimento dei compiti istituzionali dell’Icr, il luogo dove i materiali di restauro dovrebbero venire testati e poi validati per l’intero territorio nazionale?

L’Icr non sembra pensare che il controllo sulle tecnologie usate in Italia e la creazione di una normativa sia uno dei suoi compiti istituzionali. I suoi scienziati non possono partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro Uni-Beni Culturali perché non ci sono fondi per le missioni. Oggi in Italia le mode dei materiali di restauro hanno carattere regionale, così che molto spesso una tecnologia molto amata in una regione è, proprio per questo motivo, detestata in un’altra. Restando però al consolidamento a calce, questo non è una novità. Se ne parla infatti già nel XIX secolo in Inghilterra, e nel XX era molto apprezzato dai restauratori inglesi, ma considerato inefficace dai chimici inglesi. La novità delle nano-calci non è solo nella piccolissima dimensione delle particelle sospese in un solvente invece che in acqua, ma anche nella maggiore quantità di calce contenuta in un volume di liquido: un residuo secco tre volte maggiore di quello ottenuto da una soluzione satura di calce in acqua. Il che fa sperare in un’azione consolidante più efficace della tradizionale “acqua di calce”. Occorrerebbe tuttavia una sperimentazione spassionata.

Una nuova moda può anche essere considerata, sempre per restare al consolidamento dei dipinti murali con materiali inorganici, anche l’uso dell’idrossido di bario. Una tecnica di consolidamento ottocentesca ripresa a Firenze ai tempi dell’alluvione del 1966 e da allora molto usata, in particolare in Toscana. Una tecnica tuttavia avversata da Urbani perché modifica irreversibilmente la stessa struttura chimico-fisica dell’intonaco affrescato, ed è davvero una modificazione inaccettabile, in primis in via teorica. Ma anche una tecnica di cui non ho mai ben capito il meccanismo. Diciamo molto in fretta che il carbonato d’ammonio è chiamato a risolvere una quasi universale forma di alterazione dei dipinti murali a fresco, la trasformazione in solfato di calcio di parte del carbonato di calcio costitutivo di intonaco e pellicola pittorica. Il carbonato d’ammonio serve a produrre una reazione chimica che riporta i neoformati cristalli di solfato di calcio in carbonato di calcio, con una riduzione di volume dei primi risarcita con l’immissione del bario. Molti i problemi. Innanzitutto è evidente come sia impossibile valutare esattamente le quantità di solfati presente in partenza in un intonaco, quindi sia altrettanto impossibile determinare l’esatta quantità di reagente e consolidante: carbonato d’ammonio e idrossido di bario. Il che, nei fatti, significa lavorare alla cieca. Inoltre, un’uguale reazione, quindi una stessa riduzione di volume dei solfati, dovrebbe essere assicurata in tutti i restauri, visto l’uso universale del carbonato di ammonio: non per poi usare il bario, bensì per pulire gli affreschi. Ma ciò non rileva mai nelle relazioni di restauro. Infine, per il risarcimento della deoesione superficiale del colore – senza qui prendere in esame l’uso dei consolidanti organici come il Paraloid B72, – non è la stessa cosa utilizzare al posto dell’idrossido di bario un altro consolidante inorganico come il silicato di etile, ossia, adesso, le nano-calci? Sostanze, silicato di etile e nano-calci, infinitamente più semplice da applicare dell’idrossido di bario, perché mai si rischia di produrre sbiancamenti irreversibili sulla pellicola pittorica, rischio che nel bario esiste, né diviene necessario tenere per una notte intera degli impacchi di carbonato di ammonio sull’intonaco affrescato – quel che io stesso ho visto accadere su dei dipinti del Beato Angelico, non di Pietro Sparapane da Norcia! – in modo da aumentarne la porosità per far sì che, dopo, questo possa essere meglio imbibito d’idrossido di bario. Un’operazione, l’ultima, condotta senza tener conto che, così agendo: a) si ottiene un consolidamento evidentemente sovradimensionato, perché la porosità dell’intonaco così trattato diviene maggiore di quella di partenza; b) si creano inevitabili e gravi effetti sulla pellicola pittorica, perché il carbonato d’ammonio è sostanza che crea complessi con gli ioni metallici: quelli presenti in molti pigmenti; e ciò vale ancor di più quando lo si mantenga per un tempo lunghissimo, le 12 ore di una notte, ad esempio, a diretto contatto con il colore.

La tua domanda è troppo complessa per rispondervi in una conversazione. Spero tu non ne faccia di simili ai tuoi studenti di Urbino agli esami. Preferisco evadere verso il problema generale del consolidamento superficiale piuttosto che entrare nei dettagli della faida Bario-Paraloid. Fin dal secolo XIX c’è stata una continua sfida tra i metodi inorganici di consolidamento (silicati, fluosilicati, barite, calce) e quelli organici (olio di lino, paraffina, cere, gomma lacca). Ci sono punti a favore e sfavore di ognuna di queste categorie di materiali. Io riassumerei la questione così: a) gli inorganici non invecchiano, ma il materiale consolidato resta fragile, e se la fessura da riempire è troppo grande (sopra a 0.03 mm dice George Wheeler, io aumenterei un poco) il consolidamento non avviene; b) gli organici invecchiano, possono cambiare colore, divenire difficilmente solubili e perdere l’idrorepellenza, ma migliorano le caratteristiche meccaniche del materiale e possono far riaderire scaglie distaccate. In generale, la mia impressione è che ci sono stati successi e insuccessi in entrambi i campi per motivi che andrebbero meglio studiati. Nelle storia della conservazione delle pitture murali sono stati sempre usati consolidanti superficiali (fissativi) organici, con rare eccezioni, fino alla seconda guerra mondiale, poi è cominciate la sperimentazione di metodi inorganici come quello all’alluminato di sodio dei Musei Vaticani. Per le pietre oggi alterniamo materiali inorganici (silicato di etile) con altri parzialmente organici (silani) o totalmente organici (adesivi acrilici e epossidici) a seconda del tipo di problema. Per i dipinti murali il problema è più difficile, anche perché la tecnica originale non sempre è nota. Le ricerche più recenti mostrano che in certe epoche l’uso di finiture con leganti organici della pittura a fresco è più frequente di quanto si pensasse. Anche per la pittura murale romana di Pompei e Ercolano sono riemersi dubbi che sembravano risolti; e nota che quelle pitture sono sempre state protette con cera o paraffina con risultati che a me sembrano buoni. Ma le polemiche in fondo sono utili, però a condizione che spingano qualcuno a studiare più a fondo per trovare dati da sparare contro il nemico. Se si sparano solo parole è difficile che migliorino le conoscenze.

Studiare più a fondo quella che tu hai chiamato “la faida Bario-Paraloid” sarebbe uno dei compiti istituzionali dell’ Icr, al solito tuttavia inevaso. Anche se un chimico e un fisico dell’ Icr, Giuseppina Vigliano e Giorgio Accardo, espressero anni fa in un loro libro molti dubbi dell’uso del bario scrivendo: “Va da sé che, sia il trattamento con il carbonato d’ammonio, sia quello con l’idrossido di bario devono essere dosati in funzione della quantità di gesso presente [nell’affresco] e della sua dislocazione nella struttura [dell’intonaco. Perché], se la trasformazione del solfato non è quantitativa, sia per mancata diffusione della soluzione, che per insufficiente concentrazione degli ioni bario, resteranno nella struttura solida dei sali solubili (il solfato d’ammonio che non ha reagito) più dannosi del gesso di partenza”. Ciò detto, i nuovi ricercatori come sono?

Diciamo che comincia ad esserci un certo numero di figure nate all’interno della conservazione, quindi non più lo scienziato mordi e fuggi che arriva da fuori: la razza ancora ben viva tra i docenti universitari di chi fa tre quattro analisi di routine che poi pubblica con gran pomposità. Disgraziatamente, come già per architetti, storici dell’arte e archeologi, anche in questo settore i laureati trovano lavoro con sempre maggiore difficoltà; e ciò nonostante che siano spesso persone di buona qualità. Il fatto è che, disgraziatamente, in Italia non si ottiene un posto di ricercatore se si è i più bravi, ma se si è parente di qualcuno. Con il risultato che spesso sono proprio i migliori ad andare via dal Paese. Ad esempio, una giovane laureata in chimica che si era specializzata in conservazione sta ora negli Stati Uniti, dove ha vinto il concorso per il ruolo di direttore del laboratorio scientifico dell’Art Institute di Chicago: laboratorio che lei stessa sta creando con una dotazione di qualche milione di dollari. Dovendosi occupare solo delle opere di un museo lì è un po’ sprecata, mentre qui ci manca.

Da noi il direttore dei laboratori scientifici degli Uffizi – ruolo istituzionale

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE