Savoldo in incognito a Palazzo dei Diamanti

La recente mostra sul Cinquecento a Ferrara curata da Vittorio Sgarbi e Michele Danieli ha riportato nuovamente all’attenzione la Madonna con Bambino in gloria, angeli musicanti e i santi Paolo, una santa, Matteo, Caterina d’Alessandria e Pietro (fig. 1) proveniente dalla cappella da Varano nella chiesa di Santa Maria in Vado e conservata dal 1945 nel Palazzo Arcivescovile di Ferrara. La pala presenta una composizione bipartita verticalmente: nella fascia superiore, la Vergine che sorregge il figlio è circondata da un concerto angelico adagiato a semicerchio al di sopra di una coltre di nubi reminiscente della Madonna di Foligno di Raffaello e della Madonna col Bambino in gloria e angeli dell’Ortolano conservata a Bologna; nella fascia inferiore, una non dissimile disposizione simmetrica coinvolge i cinque santi – in primo piano Paolo, Matteo e Pietro, tra le cui spalle emergono i volti delle due donne, in scoperta analogia con l’Estasi di Santa Cecilia (fig. 2) – rivolti verso l’apparizione divina, con l’eccezione della santa ignota intenta a fissare direttamente i riguardanti.

La tela è esposta e schedata quale opera “già attribuita a Giovanni Luteri detto Dosso” ed eseguita tra il 1515 e il 1519, ma nel testo di catalogo è mantenuta nel novero delle opere del maestro1. Tale contraddizione dimostra tutta la perdurante difficoltà di prendere posizione rispetto all’attribuzione formulata nel 1981 da Carlo Volpe2 riprendendo una notazione tardosettecentesca di Cesare Cittadella che identificava nella pala una delle prime opere del Luteri. A dire il vero il riconoscimento, condiviso successivamente da Sgarbi3, era la meta di un percorso reso tortuoso dagli scarti stilistici rilevati rispetto alle opere di più sicura paternità dossesca, alla luce dei quali la letteratura locale aveva già derubricato la tela a lavoro di scuola e Amalia Mezzetti l’aveva omessa dalla sua ricognizione4; anche Alessandro Ballarin5, nel tentativo di fare della pala da Varano lo snodo fondamentale di passaggio tra il gruppo giovanile riunito da Longhi e le opere della maturità, si sarebbe mosso su un terreno accidentato. In seguito alla rimeditazione degli anni della formazione del Luteri operata in occasione della mostra di Ferrara, New York e Los Angeles e culminata da un lato nell’anticipo al 1513 dell’inizio dell’esecuzione della pala centrale del Polittico Costabili con Garofalo, dall’altro nell’espunzione dal catalogo di buona parte del gruppo longhiano, le asperità incontrate dai precedenti studi sulla pala avrebbero poi indotto Mauro Lucco6 a deporne l’attribuzione a Dosso in favore di un “anonimo padano”. In tale contesto, il confronto con la Madonna di San Sebastiano (fig. 3) del Luteri proposto dalla recente mostra conferma in modo definitivo quanto le profonde difformità linguistiche che le separano rendano insostenibile l’attribuzione allo stesso autore della pala proveniente da Santa Maria in Vado.

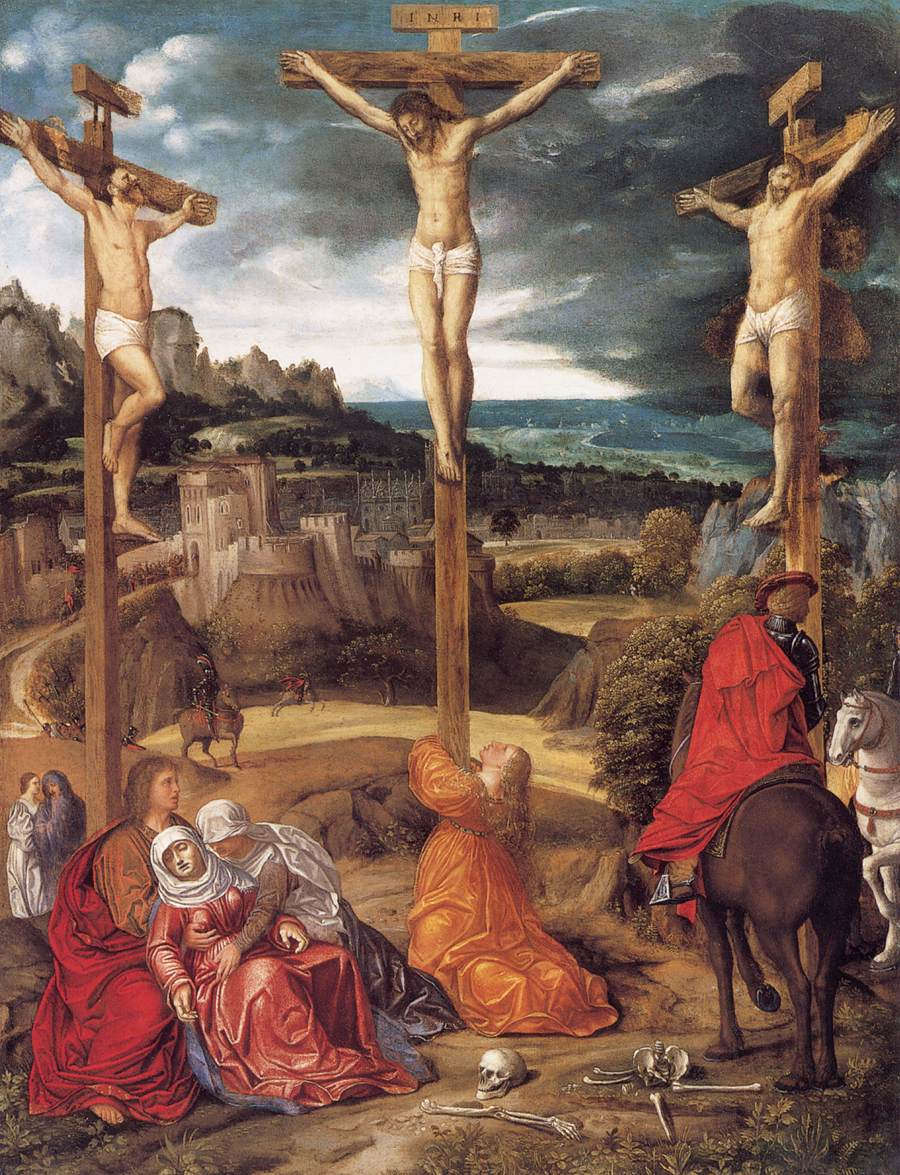

L’elemento più appariscente che distanzia la Pala da Varano da quella eseguita dal Luteri per la cattedrale di Modena è la pressoché totale assenza del paesaggio, sul quale l’artista esercitava la sua audace ricerca luministica e meteorologica sulle orme di Giorgione e Tiziano, dando voce a un infuocato lirismo. Nella Madonna col Bambino e Santi ferrarese si riscontra, anzi, una completa inversione di quel rapporto di dominio e assorbimento della figura da parte della natura che contraddistingue la prima produzione di piccolo formato del Luteri, testimoniata in mostra da opere significative quali la Zingarella di Parma e dai Viaggiatori nel bosco di Besançon, e che trova poi un equilibrio paritario proprio nella matura Madonna di San Sebastiano. Nella tela proveniente da Santa Maria in Vado, i corpi assiepati dei santi erigono invece una massiccia parete a schermo del paese che si intravede a stento ai loro lati, riprendendo la fascia inferiore della Santa Cecilia di Raffaello con una fedeltà che non si ritrova – ciò che non aveva evitato di sorprendere lo stesso Volpe – nemmeno in un’opera dossesca segnata dal fascino per la Madonna di Foligno e per le Stanze Vaticane come l’Apparizione della Madonna con il Bambino e i Santi Giovanni Battista ed Evangelista degli Uffizi proveniente da Codigoro. È opportuno notare, a questo proposito, come un’impostazione bipartita analoga a quella della pala animi anche lo schizzo di una Incoronazione della Vergine apparso sul retro della tela e affidato a una riproduzione di difficile lettura7. La fascia superiore si ispira a modelli fiorentini – Beato Angelico, Botticelli, Ghirlandaio – mentre la posa scultorea del santo che campeggia al centro di quella inferiore nella stessa posizione del San Matteo è modellata sull’Argo affrescato da Bramantino nel Castello Sforzesco; tutti riferimenti molto probabilmente fuori dalla portata del giovane Dosso.

Se la Pala da Varano e quella di San Sebastiano paiono accomunate da un’analoga ricerca di monumentalità nell’impianto e nella resa volumetrica delle figure, d’altra parte, a un’analisi più attenta queste ultime risultano descritte in modo assai differente: esaltate nelle membra atletiche e classicamente proporzionate, enfatizzate vieppiù dalle pose eroiche, quelle seminude della pala modenese; ben più compassati e feriali i tre santi in primo piano nella pala ferrarese la cui saldezza, già notata da Volpe, sembra fondarsi prima ancora sulla generosità dei panneggi che sull’intrinseca potenza dei corpi che ne sono avvolti, peraltro sovradimensionati rispetto ai piccoli volti. Un ulteriore, decisivo fattore di differenziazione coincide proprio con uno dei tratti più distintivi della personalità di Dosso, vale a dire la regia cromatica: i toni roventi e sulfurei della pala modenese si stemperano in quelli più abitabili, seppure trafitti da improvvisi lampi di gelo, di quella ferrarese – si veda l’umile camicia di un verde acido irrorato di luce indossata da San Paolo, posta in un contrasto estraneo a ogni tonalismo con l’arancio terragno dei manti di Lucia e di Pietro. Sotto questo aspetto la pala di Santa Maria in Vado, in cui le stesse tinte si riaffacciano tra una figura e l’altra, appare improntata a una maggiore parsimonia di mezzi rispetto all’opulenza della Pala di San Sebastiano, che ostenta le potenzialità del colore veneto acceso da una fiamma interiore. Nella pala ferrarese si manifesta all’opera, di converso, una sensibilità luministica se possibile ancora più sottile di quella già acuta di Dosso, come rivela l’ombra che taglia di netto, senza motivi apparenti, il volto di Matteo per stendersi più morbidamente sulla fronte corrugata, sulla bocca e sulle gote dell’anziano Pietro. Ben poco di veneziano, bensì molto di fiammingo in quest’uso investigativo della luce laterale e altrettanto di lombardo, anzi più precisamente di milanese, nel dialogo incalzante tra luce e ombra.

Se la Pala da Varano non può rientrare nel catalogo di Dosso, il confronto proposto in mostra con la più tarda Apparizione della Madonna col Bambino ai santi Giovanni Evangelista e Giovanni Battista alla presenza di Ludovico Arrivieri e della moglie del Calzolaretto (1522), a cui la tela era stata attribuita da Giuliano Frabetti, vale solo a relativizzare la comunanza della “facies cromatica” e dell’“impianto compositivo serrato e senza alcun artificio scenico”8 – in verità applicato in modo più rigoroso nella pala di Santa Maria in Vado e più probabilmente suggerito al Cappellini dalla pala di Codigoro.

Per indagare la paternità del dipinto in esame sembra opportuno, a questo punto, riprendere i sentieri rivolti verso direzioni diverse da Ferrara già tratteggiati e subito interrotti nel tentativo di assicurarne – tra aporie di natura anche cronologica, come se la pittura bresciana degli anni Venti potesse spiegare quella ferrarese del decennio precedente – una convergenza con il percorso ancora perlopiù oscuro battuto dal giovane Dosso. Era stato lo stesso Volpe, infatti, sulle tracce di Longhi, a suggerire una “amicizia mentale tra il ferrarese e il bresciano Moretto” segnata da una “comune e sentita inclinazione devota, anticheggiante e sincera”9 che abbracciava con sé anche il primo “Savoldo ‘degli eremiti’”10; Ballarin seguiva tali indicazioni registrando nella Pala da Varano l’incontro del Luteri con “l’originalità di una cultura padana come altra da quella lagunare”11. Di converso, la tela era stata esposta alla mostra su Giovanni Gerolamo Savoldo del 1990 in qualità di “precedente stimolante”12 per le opere sacre del pittore bresciano, mantenendo tuttavia l’attribuzione a Dosso. Per Lucco, infine, l’anonimo padano autore della tela disponeva di “conoscenze che vanno da Ferrara, a Mantova, a Cremona, e poco o nulla avendo nel suo bagaglio di giorgionesco e tizianesco”13, caratteristiche che lo distanziavano dal responsabile del “gruppo Longhi”, individuato in Sebastiano Filippi da Lendinara; lo studioso riconosceva inoltre la stessa mano in un’Ascensione di Cristo con i dodici apostoli su tavola, allora in collezione privata e poi acquisita nel 2005 dalla Fondazione Carife per la Pinacoteca Nazionale di Ferrara (fig. 4), suggerendo en passant un accostamento significativo con una Testa d’uomo del Musée de Beaux-Arts di Digione attribuita a Savoldo.

I due dipinti esposti a Palazzo dei Diamanti sono in effetti accomunati da una composizione bipartita in due fasce orizzontali, che nella tavola pone la rarefazione celeste degli angeli che circondano il Cristo Risorto a contrasto con l’affollamento dei discepoli, costruttivamente affine a quello della pala d’altare ma espressivamente più animato, in reazione diretta al gestire concitato degli astanti dell’Assunta di Tiziano, e vicino per il ritmo e per la disposizione all’Assunzione di Rosso nel Chiostrino dei Voti commissionata nel 1513. Ma i discepoli della tavola appaiono tanto più rusticani e saldamente piantati in terreno lombardo dei loro omologhi lagunari e fiorentini quanto i cinque santi della Pala da Varano sembrano figuranti colti a inscenare l’eletta Estasi raffaellesca in una fiera paesana. Nell’Ascensione sembra d’altra parte assopirsi la ricerca di grandeur che sottende la pala dell’Arcivescovado in ragione del formato ridotto della tavola e delle minori dimensioni che le figure assumono in rapporto allo spazio – possibile segnale di una maggiore distanza dal primo impatto con la Santa Cecilia e di un’influenza di Mazzolino – liberando sul margine sinistro uno spiraglio sufficiente perché si apra un lembo di paesaggio. Questo è investito da una luce abbacinante che fonde le forme in modo più assimilabile allo sfaldarsi delle rovine sullo sfondo del ritratto già di Cesare Borgia di Altobello che non ai fuochi d’artificio innescati nella nebbia da Dosso.

Anziché reiterare divagazioni già intraprese senza sbocchi o ricondurre al momento della Pala da Varano l’incontro di Dosso con Savoldo, il duplice confronto messo in scena a Palazzo dei Diamanti induce a rompere gli indugi e proporre un’attribuzione esplicita dei due dipinti al pittore bresciano; confortati in questo dai rapporti con la corte estense resi noti da Vincenzo Farinella nel 2008 con la pubblicazione di un pagamento ricevuto da Savoldo il 2 febbraio 1515 per aver venduto ad Alfonso I tre figure non specificate14.

È infatti possibile cogliere nelle due opere ferraresi, in modo ancora più evidente che nel gruppo di lavoro raccolto prima della Pala di San Nicolò del 1521, alcune significative anticipazioni sui lavori della maturità di Savoldo. A livello compositivo, la “grandiosa impostazione spaziale”15 della Pala di San Domenico di Pesaro (fig. 5) conservata a Brera può essere letta proprio come una semplificazione dell’impianto della Pala da Varano, dove l’eliminazione della figura centrale e la disposizione a quinte simmetriche dei quattro santi spalanca lo sguardo sulla celebre veduta marina, un pertugio destinato a richiudersi presto nella Pala per Santa Maria in Organo. La scelta di una composizione suddivisa in un livello terreno e in uno celeste, opposta da Savoldo alle indicazioni dei committenti domenicani ancora vincolati alla formula della Madonna in trono circondata dai santi, può quindi rivelare, oltre a una reazione alla Pala Gozzi realizzata da Tiziano nel 1520 per la chiesa anconetana di San Francesco, la volontà di riprendere ed evolvere il collaudato modello ferrarese. Sembra indicare in questa direzione anche la licenza chiesta e ottenuta di aggiungere all’“uno angelo che soni uno violone”, forse previsto dal contratto ai piedi del trono come nella Pala di San Nicolò, un secondo angelo musico che proietta di tre quarti il profilo dell’angelo di destra della tela ferrarese, replicandone lo scorcio all’insù della testa che risulta in entrambi i casi lievemente sottodimensionata rispetto al corpo. Tale tratto morelliano contraddistingue peraltro lo stesso angelo musico della Pala di San Nicolò, che – è opportuno ricordare – rappresenta con ogni probabilità la sola invenzione autonoma di Savoldo all’interno della composizione predisposta dal Pensaben. Nella fascia inferiore della pala pesarese, inoltre, Pietro e Girolamo sono atteggiati in pose quasi sovrapponibili a quelle di Pietro e di Paolo nella Pala da Varano e condividono con questi anche i panneggi sovrabbondanti dalle tonalità cromatiche consonanti.

Oltre alla stessa pala ferrarese, un termine di paragone compositivo per l’Ascensione può essere individuato nella Crocifissione già a Monte Carlo, ora in colleziona Alana a Newark attribuita a Savoldo da Mina Gregori con una datazione nella prima metà del secondo decennio16 (fig. 6), che appare accomunata alla tavola dalle minori dimensioni delle figure rispetto alla superficie pittorica, dalla partecipazione accorata ma misurata all’evento degli astanti e dall’analoga sensibilità meteorologica – più lombarda che ferrarese o veneta – che si fa concreta nell’addensarsi temporalesco delle nuvole sulla destra. I moduli dei personaggi più allungati rispetto alla Pala da Varano, seppure apparentati dalle teste altrettanto piccole, possono rappresentare d’altra parte l’eco di esempi bresciani agli albori del secondo decennio come i pezzi di esordio del Romanino tra il Compianto dell’Accademia e il Polittico del Corpo di Cristo.

Un altro elemento eloquente a supporto della paternità di Savoldo delle due opere in esame consiste nella stretta somiglianza che è possibile rilevare tra le fisionomie dei personaggi: il San Pietro della pala vicinissimo al Nicodemo del Compianto del Kunsthistorisches (fig. 7) e al Sant’Antonio Eremita delle Gallerie dell’Accademia e analogamente scolpito “dalla luce intensa” consentendo “mirabili acutezze ottiche nella resa dell’epidermide e dell’abbondante canizie”17; la Vergine dalla piccola bocca, dal lungo naso diritto e dallo sguardo trasognato come le Marie della Pala di Pesaro e di tante Adorazioni dei pastori; il San Matteo quasi gemello del Cristo del Compianto e intento a saggiare lo spazio con la mano destra scorciata “alla fiamminga” come il Filosofo (fig. 8) firmato del medesimo museo; l’anziano discepolo dalla bianca barba sfilacciata sul margine destro dell’Ascensione consanguineo al San Girolamo di Pesaro e colto nel medesimo scorcio all’insù; i due giovani apostoli dalla folta capigliatura scompigliata ritratti da dietro quasi come studi per lo stesso Filosofo viennese.

La stessa sensibilità luministica inequivocabilmente lombarda che esalta i volti dei santi e dei discepoli ferraresi, toccando esiti davvero precaravaggeschi – o postcaravaggeschi, come suggeriva Testori – nel San Pietro dell’Arcivescovado, nell’apostolo all’estrema destra dell’Ascensione ritratto in controluce à la Bramantino e nella mano scorciata in penombra dell’apostolo all’estrema sinistra, anticipa gli exploit toccati dal bresciano nelle gallerie di volti avvolti dal buio che popolano il Compianto di Vienna, il Tobiolo della Galleria Borghese, l’Adorazione dei pastori di Torino e la Trasfigurazione ambrosiana. Né il perizoma inargentato di luce del Risorto può preludere ad altro rispetto alla veste candida del Cristo che sfolgora sul dipinto milanese o a quella altrettanto soprannaturale dell’Angelo annunciante di Pordenone, mentre gli algidi bagliori di argento accesi sul manto del Paolo della pala lasciano già pregustare le lucentezze di opale delle vesti delle Maddalene, che trovano un comune precedente nella veste del mago di destra dell’Adorazione londinese di Bramantino (1495-1500).

L’attribuzione può finalmente rendere giustizia, più di quanto non possano i Santi Paolo e Antonio Eremiti delle Gallerie dell’Accademia provenienti dalla collezione Manfrin (fig. 9), delle frequentazioni ferraresi di Savoldo. Il pagamento del 1515 anticipa di poco, infatti, la probabile collocazione temporale della Pala da Varano, che vogliamo immaginare come faceva Volpe eseguita in presa diretta sull’Estasi di Santa Cecilia, entro il 1516. Né il mancato rinvenimento negli archivi ducali di ulteriori riferimenti al pittore, con cui Francesco Frangi18 ha asserito il carattere episodico del rapporto con Alfonso, vale a escludere una sua presenza più assidua nella città estense, trovandoci a che fare a tutta evidenza con committenze private. D’altra parte, Mina Gregori, trattando della precoce Crocifissione, vi intravedeva i segni di un passaggio a Ferrara come deviazione dalla strada tra Parma e Firenze, dove Savoldo è documentato rispettivamente nel 1506 e nel 1508, e Mantova, per la quale secondo la studiosa fu eseguita la tavola. La stessa presenza nell’Incoronazione della Vergine abbozzata sul retro di riferimenti fiorentini risalenti alla fine del Quattrocento può contribuire a rendere ragione di una frequentazione della città medicea agli inizi del secolo successivo.

In tale contesto la pala ferrarese, con la sua ricerca di monumentalità stimolata dall’ampio formato e dagli esempi di Raffaello e Fra Bartolomeo che precorre già le pale della maturità, sembra seguire le primizie assolute di accento marcatamente nordico – lo stesso dipinto parigino, l’Apostolo di Besançon, l’Elia nutrito dal corvo di Washington, le Tentazioni di Sant’Antonio di San Diego e i due Eremiti. L’Ascensione, da collocarsi a ridosso del 1518 per l’aggiornamento sulla pala dei Frari, sembra invece marcare lo spartiacque oltre il quale l’influsso lagunare inizia a penetrare il retroterra padano in cui era cresciuto il bresciano, in sostanziale concomitanza con i Tormenti di San Girolamo del Museo Puškin, già avvertiti dell’Incendio di Borgo che Savoldo avrebbe potuto conoscere grazie al cartone inviato in dono ad Alfonso I alla fine del 1517 e toccati da un incipiente tizianismo.

Quanto alle differenze compositive tra le due opere connesse alla disparità di formato, piuttosto che contribuire a ricostruire uno sviluppo stilistico lineare, raramente manifesto nel percorso di Savoldo, esse permettono di apprezzare la diversità di ispirazione e di ambizione che distingue sempre il suo “far piccolo”, quantitativamente prevalente nel catalogo, dai pochi esempi del “far grande” coincidenti con le pale d’altare. Analogamente, il ruolo marginale a cui in entrambi è relegato il paese, principale elemento di discrepanza tra i dipinti ferraresi e gli altri lavori giovanili, può leggersi alla stregua sia di un silenzio necessario affinché la lenticolare visione fiamminga potesse riemergere negli anni Venti intrisa di un’aria ormai pienamente veneta, sia di un anticipo del sentimento rilevato da Ballarin nelle opere mature di una fondamentale estraneità dell’uomo alla natura, la quale anche nelle visioni apparentemente paniche dei Riposi dalla fuga in Egitto rimane un muto fondale impenetrabile all’indagine umana19 – di cui, al limite, si può anche far senza.

Riprendendo in conclusione e sotto una luce diversa il rapporto dei due dipinti con Dosso, grazie a questi sembra possibile districare in parte l’intreccio di relazioni e la natura delle tangenze già rilevate tra il pittore estense e Savoldo. Dopo che la riassegnazione di parte delle opere attribuite al giovane Luteri ha condotto a ridimensionare gli umori padani che vi erano stati individuati, sembra più opportuno ricondurre proprio all’incontro con il bresciano alcuni esperimenti di “verismo” lombardo attuati successivamente da Dosso, come il taglio sul volto del San Giovanni Evangelista di Codigoro e le masse rusticane sbozzate dalla luce dei Sapienti20, e da Calzolaretto, come il volto scrutato dalle ombre del San Pietro nel San Francesco riceve le stimmate con San Pietro, San Giacomo Maggiore, San Luigi di Francia e un francescano. La Pala da Varano, insieme alla collaborazione con Garofalo, potrebbe aver rafforzato anche l’interesse del Luteri per le novità romane che troverà espressione pochi anni più avanti, mentre l’impatto con l’originale interpretazione del giorgionismo elaborata da Dosso potrebbe avere spinto il bresciano a intraprendere (o riprendere?) il cammino verso i più ampi orizzonti della laguna, dove si sarebbe ricordato di Ferrara dando vita alle “aurore con rifletti del sole” care a Paolo Pino.

Ciò che in ogni caso i due dipinti discussi confermano, non senza suscitare un moto di stupore con cui si spiega tutta l’esitazione che ha impedito finora di includerli nel suo catalogo, è la capacità di Savoldo nella sua ancora sfuggente gioventù di reagire a ognuno degli incontri fatti – con Raffaello, con Tiziano, con lo stesso Dosso – e di farli propri, rimeditandoli ed estraendoli dalla memoria per cambiare, di quando in quando, pelle senza però intaccare, come direbbe ancora Testori, il substrato profondo della materia. La certezza è che nemmeno l’aggiunta di questi due tasselli basti a rischiarare il mistero umano, prima che artistico, del bresciano, né a tracciare più modestamente il rigo delle partite di dare e avere con Ferrara. La speranza è quella di stimolare nuove agnizioni e nuove rivalutazioni che permettano infine di incastrare anche l’ultimo tassello del rompicapo, quello del comune amico friulano.

Note

1 MENEGATTI 2024, p. 302.

2 VOLPE 1982.

3 SGARBI 1982, p.3.

4 MEZZETTI 1965.

5 BALLARIN 1994-1995, I, p. 31, 299-300.

6 LUCCO 1998.

7 BALLARIN 1994-1995, I, fig. 170.

8 FRABETTI 1972, p. 36.

9 VOLPE 1982, p. 8.

10 Ivi, p. 6.

11 BALLARIN 1994-1995, p. 31.

12 MAZZA 1990, p. 271.

13 LUCCO 1998, p. 279.

14 FARINELLA 2008.

15 FRANGI 1992, p. 58.

16 GREGORI 1999.

17 FRANGI 1992, p. 34.

18 FRANGI 2022, p. 135.

19 BALLARIN 1990.

20 FARINELLA 2008.

Bibliografia

A. Ballarin, Un profilo di Dosso (1990), in La “Salomé” del Romanino ed altri studi sulla pittura bresciana del Cinquecento, a cura di B. M. Savy, Cittadella, 2006, pp. 197-216.

A. Ballarin, Dosso Dossi: La pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I, Cittadella, 1994-1995, 2 voll.

V. Farinella, Un problematico rilievo bronzeo di Antonio Lombardo (e un documento trascurato su Savoldo a Ferrara), in L’industria artistica del bronzo del Rinascimento a Venezia e nell’Italia settentrionale, atti del Convegno, 2007, a cura di M. Ceriana e V. Avery, Verona, 2008, pp. 97-100.

G. Frabetti, I manieristi a Ferrara, Milano, 1972.

F. Frangi, Savoldo. Catalogo completo, Firenze, 1992.

F. Frangi, Giovan Girolamo Savoldo: pittura e cultura religiosa nel primo Cinquecento, Cinisello Balsamo, 2022.

M. Gregori, Savoldo Ante 1521: riflessioni per una inedita “Crocifissione”, in “Paragone. Arte”, 1999, L, 23, pp. 47-85.

M. Lucco, [Anonimo padano (?) 58. Madonna in gloria e angeli coi santi Paolo, Matteo, Caterina, Pietro (?) e una santa], in Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento, catalogo della mostra, Ferrara 26 settembre – 14 dicembre 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 gennaio - 28 marzo 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 27 aprile - 11 luglio 1999, a cura di Peter Humphrey e Mauro Lucco, 1998, Ferrara, pp. 276-280.

A. Mazza, [IV. 16 a Madonna con Bambino in gloria e i santi Matteo, Paolo, Caterina d’Alessandria e altra santa] in Giovanni Gerolamo Savoldo: tra Foppa, Giorgione e Caravaggio, catalogo della mostra, Brescia, Monastero di Santa Giulia, 3 marzo – 31 maggio 1990 e Francoforte, Schirn Kunsthalle, 8 giugno – 3 settembre 1990, a cura di B. Passamani, Milano, Electa, 1990, pp. 270-271.

M. Menegatti, Giovanni Luteri detto Dosso, in Il Cinquecento a Ferrara: Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso, catalogo della mostra, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 12 ottobre 2024 – 16 febbraio 2025, a cura di V. Sgarbi e M. Danieli, Ferrara, 2024, pp. 301-311.

A. Mezzetti, Il Dosso e Battista ferraresi, Milano, 1965.

V. Sgarbi, 1518: Cariani a Ferrara e Dosso, in “Paragone. Arte”, 1982, XXIII, 389, pp. 3-18.

C. Volpe, Una pala d’altare del giovane Dosso, in “Paragone. Arte”, 1982, XXIII, 383-385, pp. 3-14.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER