Quella volta che Andy Warhol lavorò per Trump (che non lo pagò)

L’artista affermato e il giovane milionario rampante. Una figura che stava già segnando la storia dell’arte e una che avrebbe segnato la storia della finanza e della politica. Un incontro breve, probabilmente poco significativo per entrambi, ma che sicuramente rappresenta un episodio curioso della New York degli anni Ottanta. Parliamo dell’incontro tra Andy Warhol e Donald Trump: un capitolo marginale sia nella vita dell’artista sia in quella del tycoon, ma in grado di far emergere le enormi differenze che separavano le due personalità, e di far comprendere in che modo Donald Trump vedesse l’arte, anche quella di uno dei più celebrati artisti del XX secolo. Ovvero: semplice arredamento. Orpelli di lusso da esibire.

Siamo a New York, nel 1981. Andy Warhol era ormai una celebrità. Padre della Pop Art, pioniere di un linguaggio visivo che celebrava le icone della cultura di massa e del consumismo, Warhol aveva già da tempo lasciato il segno con le sue serigrafie di Marilyn Monroe, le lattine di zuppa Campbell’s, i ritratti di Jackie Kennedy. Da più di vent’anni lavorava nella sua Factory, il leggendario studio di New York, frequentato dalle grandi star del jet set, che nel giro di un quarto di secolo dalla sua apertura avrebbe cambiato quattro sedi. Warhol stesso, che all’epoca aveva più di cinquant’anni, era già considerato una sorta di leggenda vivente. Nel frattempo, a poca distanza da dove Warhol lavorava, Donald Trump, giovane imprenditore immobiliare di New York, aveva già scalato i ranghi dell’élite finanziaria della città. Con il carattere aggressivo e ambizioso che lo avrebbe reso celebre e che è poi diventato un tratto distintivo della sua stessa azione politica, Trump si era già guadagnato un posto sotto i riflettori, con il suo ruolo nell’attività di famiglia (il padre, Fred, è stato uno dei maggiori immobiliaristi newyorkesi del dopoguerra) e con le sue frequenti apparizioni sui media. Aveva soltanto trentacinque anni, ma da tre investiva nella costruzione della Trump Tower, una delle sue operazioni immobiliari più ambiziose, un grattacielo di 200 metri per 58 piani destinato a diventare sede della Trump Organization, oltre che residenza del giovane imprenditore. L’edificio, progettato dall’architetto Der Scutt, stava per essere completato (la costruzione terminò nel 1983) e doveva diventare una delle strutture più riconoscibili di Manhattan, simbolo di lusso e opulenza, oltre che del potere economico della famiglia Trump. Ma è anche un simbolo, se vogliamo, della voracità di Trump: per la sua costruzione, infatti, venne demolito il magazzino Bonwit Teller, importante edificio della New York d’inizio Novecento progettato da Whitney Warren e Charles Wetmore, che venne smantellato a partire dal 1980 proprio per permettere la realizzazione del grattacielo di Trump. Il Metropolitan Museum cercò di ottenere da Trump almeno i rilievi in pietra calcarea che adornavano l’edificio, ma le sculture, per non intralciare i lavori e per non far lievitare i costi della costruzione della torre, vennero distrutte assieme all’edificio. Per una curiosa coincidenza, proprio le vetrine del Bonwit Teller avevano ospitato, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, alcune esposizioni del giovane Warhol.

Ecco, fu in questo contesto che le strade di Andy Warhol e Donald Trump si incrociarono. Trump aveva necessità di decorare l’atrio della zona residenziale della sua torre. E per farlo decise di rivolgersi all’artista più richiesto e ambito dallo star system. Warhol, che a sua volta non aveva mai disdegnato le commissioni commerciali (e, anzi, a quell’epoca, sul finire della sua carriera, ormai non era più l’artista sperimentale di un tempo: era ormai quasi del tutto preso dai lavori su commissione), accettò di lavorare per Trump.

L’incarico: una serie di opere per la Trump Tower

L’incontro tra Warhol e Trump avvenne il 24 aprile 1981, giorno in cui i due si diedero appuntamento alla Factory. Si erano conosciuti un paio di mesi prima, durante una festa di compleanno data dal controverso avvocato Roy Cohn, grazie al tramite di Marc Balet, art director della rivista Interview per la quale Warhol aveva lavorato. Di quella festa, Warhol avrebbe dato un breve resoconto nei suoi Diaries, alla data del 22 febbraio 1981.

E ovviamente non manca, sotto la voce del 24 aprile, un sunto della riunione. “Ho incontrato Donald Trump in ufficio (taxi $ 5,50). È stato Marc Balet a organizzare questo incontro. Continuo a dimenticare che Marc ha rinunciato all’architettura per diventare direttore artistico, ma costruisce ancora modelli a casa, mi ha detto. Sta progettando un catalogo per tutti i negozi nell’atrio della Trump Tower e ha detto a Donald Trump che avrei dovuto fare un ritratto dell’edificio da appendere sopra l’ingresso della parte residenziale. Quindi sono venuti per parlarne. Donald Trump è davvero attraente. Una ragazza di nome Evans era con lui, e poi c’era un’altra donna. È stato davvero strano, queste persone sono veramente ricche. Hanno parlato di acquistare un edificio ieri per 500 milioni di dollari o qualcosa del genere. [...]. [Trump] è un tipo molto mascolino. Non è stato deciso nulla, ma farò comunque dei dipinti e glieli mostrerò”. Trump intendeva avvalersi dei servigi di Warhol per rafforzare l’immagine di ricchezza della sua nuova torre, mentre Warhol avrebbe aggiunto al suo “curriculum”, per così dire, una nuova opera commissionata da un cliente influente.

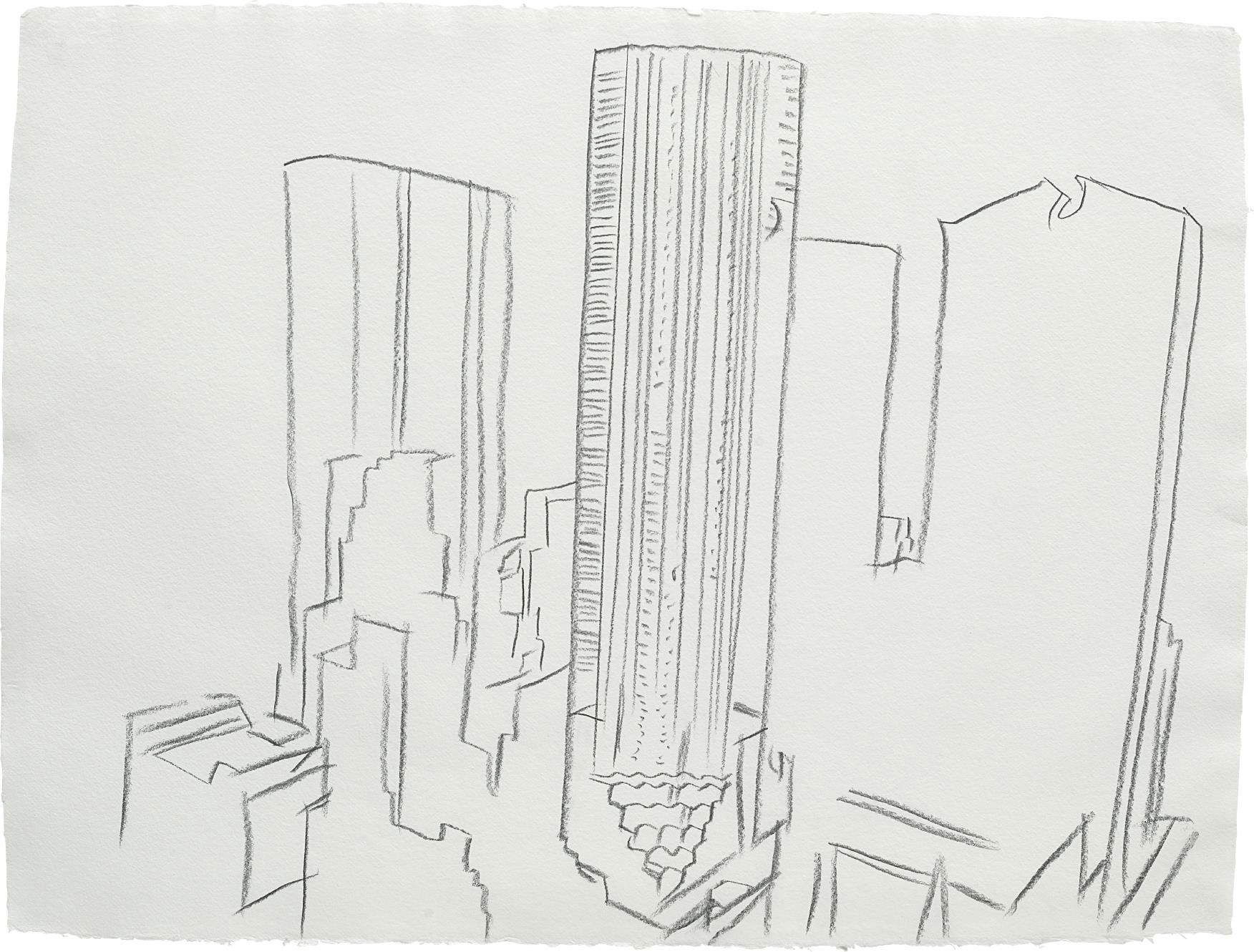

Per il giovane milionario, Warhol decise di creare una serie di serigrafie su tela che riproducevano, in diverse varianti cromatiche, la stessa Trump Tower: per le otto tavole che compongono la serie, Warhol aveva previsto una rappresentazione stilizzata dell’edificio. Era una scelta in linea con la sua estetica: Warhol infatti era solito dedicarsi a soggetti del mondo reale, facilmente riconoscibili, riproponendoli in diverse varianti di colore, per trasformarli in opere d’arte che fossero in grado di catturare l’essenza del consumismo e dell’ossessione per l’immagine (da qui l’idea della serialità che è uno dei tratti distintivi della poetica di Warhol).

L’artista consegnò le opere a Trump in pochissimo tempo, appena tre mesi per finire il lavoro: il suo processo creativo era, del resto, decisamente rapido. Prima i disegni: semplici schizzi a matita, elaborati sulle fotografie che Christopher Makos, assistente di Warhol, aveva scattato ai modelli architettonici dell’edificio il 14 maggio assieme all’artista (i due si erano recati presso l’ufficio di Trump, al numero 40 di Wall Street). E poi, i dipinti: la Trump Tower, nella serie di Warhol, svetta frontale sugli edifici che la circondano. L’attenzione è tutta sulla torre, ben delineata sopra alla massa scura e indistinguibile degli altri grattacieli. Tutte le tele si presentano in diversi colori, anche se non con le cromie elettriche e accese tipiche dell’arte di Warhol: per la serie sulla Trump Tower, l’artista si era mantenuto su una gamma che spaziava dal grigio all’oro, passando per il nero e l’argento. Warhol aveva scelto questi colori perché li riteneva adatti a rappresentare un edificio che, sulla stampa finita, doveva dare al riguardante un’idea chiara della sua monumentalità. Se fosse stato rosa o giallo, l’impressione sarebbe stata diversa. Colori più sobri di quelli cui Warhol era abituato per comunicare meglio l’idea dell’imponenza della torre, per enfatizzare la brillantezza delle sue superfici.

Non mancavano spolverate di quella che Warhol chiamava Diamond dust, “polvere di diamante”: in realtà non era altro che vetro sbriciolato, che Warhol cospargeva sull’inchiostro ancora fresco dopo la stampa. Evitava di usare diamanti veri non tanto per un problema di costi (i suoi clienti, del resto, non avrebbero avuto problemi in tal senso): aveva cominciato a sperimentare con diamanti veri, ma si era accorto che, una volta ridotti in frantumi, avevano una consistenza troppo polverosa e opaca per dare alle opere quel senso di opulenza e lucentezza che l’artista cercava. Quindi Warhol sostituì presto i diamanti con vetro, continuando comunque a chiamare Diamond dust il suo preparato. La magia, insomma, non andava rotta.

Dobbiamo immaginarci un Warhol soddisfatto del risultato, un Warhol che, com’è lecito attendersi, sperava che anche Trump potesse apprezzare il suo lavoro, soprattutto considerando l’importanza che il magnate attribuiva all’immagine e al prestigio. Non fu così.

Il rifiuto di Trump e la reazione di Warhol

Quando Warhol presentò le sue opere a Trump, l’artista si trovò di fronte a una reazione inaspettata. Trump non apprezzò per niente il lavoro di Warhol e, con grande sorpresa dell’artista, rifiutò di acquistare le serigrafie. Non lo pagò. Warhol aveva lavorato praticamente gratis. Da quello che sappiamo, Trump si aspettava un’opera più in linea con i suoi gusti. Probabilmente l’avrebbe voluta più sgargiante, più chiassosa, più ricca, più adatta, nella sua mente, a rappresentare quel potere che la Trump Tower avrebbe dovuto simboleggiare. E poi, secondo Trump, i colori scelti da Warhol non si adattavano alle tonalità della hall della zona residenziale della Trump Tower.

Dai diari di Warhol traspaiono la frustrazione e la delusione per quel rifiuto. E l’artista avrebbe annotato, non senza una certa ironia, che Trump gli era apparso piuttosto tirchio. “Sono arrivati i Trump”, si legge nelle righe che Warhol annota alla data del 5 agosto 1981, la vigilia del suo cinquantottesimo compleanno. “Donald Trump, sua moglie e due signore che lavorano per lui, credo. La signora Trump è incinta di sei mesi. Ho mostrato loro i dipinti della Trump Tower che avevo fatto. Non so perché ne ho fatti così tanti, ne ho fatti otto. In nero, grigio e argento, che pensavo sarebbero stati veramente chic per la hall. Ma è stato un errore farne così tanti, credo che li abbia confusi. Il signor Trump era molto arrabbiato perché non erano coordinati nei colori. Hanno Angelo Donghia che si occupa delle decorazioni, quindi scenderanno con campioni di materiale così posso fare i dipinti in modo che corrispondano ai rosa e agli arancioni. Penso che Trump sia un po’ tirchio, ho questa sensazione. E Marc Balet che ha organizzato tutto è rimasto un po’ scioccato. Ma forse la signora Trump penserà a un ritratto perché ho lasciato che vedessero i ritratti di Lynn Wyatt dietro i dipinti dell’edificio, quindi forse capiranno l’idea”.

Un incontro tra due mondi inconciliabili

Warhol aveva eseguito le sue serigrafie su tela secondo le proprie idee. I suoi New York Skyscrapers (così sarebbero stati poi chiamati) sono “testimonianza della capacità di Warhol di incapsulare lo spirito di un’epoca caratterizzata dall’eccesso” e un “potente commento sulla ricerca del sogno americano visto attraverso la lente di uno dei più grandi artisti del XX secolo”: così l’opera viene presentata nel catalogo dell’asta Phillips del 19 novembre 2024, dov’è in vendita una delle otto opere della serie. Un commento sulla ricerca d’un sogno nel vero senso del termine: non va dimenticato che Warhol aveva realizzato le sue opere basandosi sulle immagini del modello dell’edificio. Sono dunque riproduzioni di un’idea e non di un oggetto reale, con tutto ciò che ne consegue in termini simbolici: non tanto ritratti della torre, quanto simboli dell’ambizione del milionario. Un’immagine che comunica potere, cupidigia, autoreferenzialità. Trump, invece, non considerava le opere come prodotto della mano di uno dei maggiori artisti del suo tempo: per il milionario erano semplici complementi d’arredo. Meglio se di lusso. Per Trump non contava l’importanza dell’artista per la storia dell’arte, men che meno contava la sua capacità. Gli interessava esibire la firma di un artista costoso.

Un rifiuto altamente significativo, insomma. Simbolo dell’incompatibilità tra due visioni del mondo, due approcci alla fama e all’immagine. Da una parte, Warhol, il maestro della Pop Art, che cercava di trasformare tutto in icona pop, tentando di appiattire le differenze tra cultura e consumismo; dall’altra, Trump, un uomo d’affari che vedeva il mondo in termini di successo e fallimento, lusso e potere economico. Il rifiuto di Trump è interessante anche perché forse sottolinea un elemento contraddittorio nell’arte di Warhol: pur essendo un artista che celebrava la superficialità e l’ossessione per la fama, Warhol non riuscì a comprendere appieno il nuovo linguaggio dell’apparenza incarnato da una figura come quella di Trump.

Cosa accadde dopo l’incontro tra Warhol e Trump

Le serigrafie realizzate per Trump sono una delle ultime commissioni a cui Warhol lavorò prima della sua scomparsa nel 1987. Nonostante il rifiuto del magnate, queste opere sono sopravvissute come testimonianza di un incontro che ha, in qualche modo, catturato lo spirito degli anni Ottanta e la complessa relazione tra arte e potere. Da quel che sappiamo, la collaborazione s’interruppe. Warhol dev’essersi rifiutato di rifare le opere assecondando le idee di Trump. Tuttavia, nonostante la delusione, sperava di ottenere ancora qualcosa dal magnate. Come leggiamo dal diario, Warhol auspicava che almeno la signora Trump, Ivana, potesse commissionargli un suo ritratto. Ma non andò così. I due si incontrarono di nuovo da Roy Cohn, il 26 febbraio del 1983. Il disagio era palese: “Ivana Trump”, leggiamo sul diario di Warhol, “era là, e quando mi vide era imbarazzata, e mi disse: ‘Oh, cosa è successo poi a quelle opere?’, e io avevo già in mente un discorso per dirgliene due, ma ero indeciso se lasciar perdere o meno, e lei stava cercando di allontanarsi e alla fine lo ha fatto”.

Warhol si era trattenuto a stento. E ci era rimasto parecchio male. Il 15 gennaio del 1984 l’artista si prese una minuscola rivincita. Era stato scelto come giudice per le selezioni delle cheerleader dei New Jersey Generals, squadra di football americano che era appena stata comprata da Trump. L’appuntamento della giuria era alle ore 12 alla Trump Tower. “Mi sono preso il mio tempo, sono andato in chiesa, e alla fine mi sono presentato verso le due. È perché odio ancora i Trump perché non hanno mai comprato i dipinti che avevo fatto della Trump Tower. Quindi mi sono presentato quando erano già arrivati alla cinquantesima ragazza e ne mancavano solo venti”. Warhol non avrebbe più avuto a che fare con Donald Trump e sua moglie.

Che fine hanno fatto poi le otto opere della serie New York Skyscrapers? Due rimasero all’artista, e oggi sono proprietà della fondazione che gestisce la sua eredità: si trovano al Warhol Museum di Pittsburgh. Altre sei sono invece finite in collezioni private. Stesso discorso per i bozzetti, anch’essi finiti sul mercato. L’unica delle otto tele riemersa sul mercato è quella dell’asta Phillips del 19 novembre 2024, un’opera stimata tra i 500mila e i 700mila dollari: l’aveva acquistata il gallerista svizzero Bruno Bischofberger, e da questi era poi passata a una collezione privata. Il pubblico ha potuto vederla nel 2001 alla mostra Gems & Skyscrapers che il mercante organizzò nella sede della sua galleria a Zurigo. Dopodiché, nessun’altra uscita pubblica per la Trump Tower di Warhol. E forse l’artista mai avrebbe immaginato che quel milionario tirchio, come gli era parso, sarebbe diventato per due volte presidente degli Stati Uniti.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo