Quando i migranti eravamo noi. Gli artisti che raccontarono l'emigrazione italiana di fine Ottocento

Nel 1876, il Ministero di agricoltura, industria e commercio dell’Italia da poco unita decise, per la prima volta, di raccogliere dati statistici sul fenomeno dell’emigrazione che, negli anni precedenti, aveva già portato decine di migliaia di italiani a lasciare il paese per cercare fortuna in altre parti del mondo. Le statistiche raccontano una realtà fatta di numeri impressionanti: tra il 1876 e il 1900 lasciarono il paese più di cinque milioni di connazionali, per una media annuale di circa 210mila migranti italiani. Numeri che crebbero in maniera importante nei vent’anni successivi: tra il 1901 e il 1920 la cifra salì a quasi dieci milioni, per una media di 492mila migranti ogni anno. Dati tanto più significativi se si pensa che all’epoca l’Italia contava all’incirca trenta milioni di abitanti, la metà degli attuali. L’esodo si concentrò soprattutto nelle regioni del nord Italia: nel periodo compreso tra il 1876 e il 1900, il primato delle emigrazioni spettò al Veneto, da dove partì il 17,9% del totale dei migranti seguito dal Friuli Venezia Giulia con il 16,1%, dal Piemonte con il 12,5%, dalla Lombardia e dalla Campania, entrambe con il 9,9% (la situazione si sarebbe ribaltata nel primo quindicennio del ventesimo secolo, quando le regioni col maggior numero di partenti furono, nell’ordine, la Sicilia, la Campania e la Calabria). Stati Uniti, Francia, Svizzera, Argentina, Germania, Brasile, Canada e Belgio i paesi verso i quali si concentrò la gran parte del flusso dei migranti italiani. Non ci sono dati ufficiali e sicuri relativi al periodo intercorso tra l’Unità d’Italia, nel 1861, e il 1876, data d’inizio delle rilevazioni, ma si stima che in quel lasso di tempo non meno di un milione di italiani abbia lasciato il paese.

Una serie di concause contribuì a formare uno dei fenomeni di emigrazione di massa più importanti della storia. L’ondata che caratterizzò l’ultimo ventennio dell’Ottocento fu spinta a lasciare il paese soprattutto per effetto della pesantissima crisi agraria che colpì l’Italia e l’Europa in quegli anni: la crescente meccanizzazione dell’agricoltura, la messa a punto di più moderni sistemi di coltivazione, la diffusione di concimi più performanti e l’arrivo sul mercato europeo di grano a basso prezzo proveniente dall’America (del nord e del sud) e dalla Russia grazie alla modernizzazione dei mezzi di trasporto (si trattava, di fatto, degli esordî della globalizzazione dell’economia) comportarono un crollo dei prezzi del frumento che colpì inesorabilmente gli agricoltori del Vecchio Continente. In Italia la congiuntura sfavorevole fu poi aggravata dal fatto che il paese si trovò, a pochi anni dall’Unità e per la prima volta, a dover competere con altri paesi su diversi mercati (per esempio quello del vino con la Francia o quello degli agrumi con la Spagna), a fare i conti con la persistenza delle colture estensive (soprattutto di cereali) a scapito di quelle specializzate che meglio avrebbero potuto reggere la competizione internazionale, a fronteggiare crisi delle singole colture dovute a malattie che le colpirono (a farne le spese furono soprattutto le risaie e il comparto della sericoltura al nord, e l’ulivo nel meridione), a subire gli effetti rovinosi della grande campagna di vendita di beni demaniali e di titoli pubblici avviata proprio in quegli anni (molti proprietarî terrieri furono attratti dalla possibilità di accaparrarsi immobili e dalle possibilità di guadagno offerte dagli alti tassi d’interesse sui titoli di stato, con la conseguenza che preferirono investire nell’acquisto di beni e titoli, piuttosto che nel miglioramento dei sistemi di lavoro della terra: è quanto emerge da una celebre e approfondita inchiesta agraria che fu presieduta dal senatore Stefano Jacini e che richiese sette anni, dal 1877 al 1884, per essere completata). E in più, a peggiorare il tutto, fin dagli anni immediatamente successivi all’Unità, era il progressivo aumento della pressione fiscale, perché l’Italia unita aveva bisogno di entrate per poter realizzare le infrastrutture. La società rurale aveva poi conosciuto nuovi “processi di trasformazione in senso capitalistico dei rapporti sociali nelle campagne”, che “creavano nuove fortune familiari e individuali” ma al contempo “generavano inediti squilibrî all’interno della società rurale” (così lo storico Piero Bevilacqua): conseguenza di questo fenomeno furono, per esempio, l’erosione dei diritti dei contadini e la precarizzazione del loro lavoro.

Alle cause economiche si legavano poi inedite ragioni di natura sociale: per esempio, le lavoratrici donne, che abbandonavano il lavoro domestico per andare a ingrossare le fila di quanti lavoravano in fabbrica, maturarono una percezione della loro condizione che non avevano mai avuto prima (di quest’argomento s’è parlato anche su queste pagine in un articolo dedicato agli artisti che raffigurarono il lavoro femminile negli stessi anni). Lo stesso dicasi per i contadini che lavoravano per le aziende agricole avviate secondo regime capitalistico, specialmente nell’Italia del nord, che cominciarono a reclamare migliori condizioni di lavoro: lo stesso Jacini, nelle conclusioni della sua inchiesta, scriveva che tempo addietro “mancava alle plebi rurali la chiara consapevolezza della loro inferiorità economica; e, nel loro silenzio, era lecito supporre che non stessero male; [...] Da qualunque parte ci volgiamo, si rivela che oggi l’Italia agricola si sente impoverita e guarda sgomenta all’avvenire che minaccia di diventar peggiore del presente; si rileva che i possidenti dichiarano di non essere più in grado, coi redditi fondiari degli stessi beni di una volta, di condurre il medesimo metodo di vita di prima; si rileva che molta parte delle plebi rurali prorompono in alti lamenti”. In sostanza, a un crescente clima di sfiducia si accompagnava la speranza di migliorare le proprie condizioni di vita a seguito di un trasferimento all’estero. E tali speranze erano accresciute dal fatto che in molti paesi stranieri, soprattutto in America settentrionale e meridionale (e segnatamente negli Stati Uniti, in Brasile e in Argentina), c’erano moltissimi territorî poco popolati e che necessitavano di manodopera (e di conseguenza questi paesi avevano avviato vere “campagne” per attirare i migranti europei).

|

| Lewis Hine, Famiglia di italiani cerca un bagaglio smarrito a Ellis Island (1905) |

|

| Fotografo ignoto, Emigranti a Ellis Island attendono il traghetto per arrivare a New York (1900 circa) |

Questi furono i principali motivi che spinsero centinaia di migliaia di italiani ad abbandonare il paese. Chi partiva per le Americhe, ovviamente, non aveva altri mezzi che la nave per raggiungere la meta agognata: il più grande porto di emigrazione era quello di Genova (anche se nell’Italia settentrionale non mancò chi preferiva imbarcarsi a Le Havre in Francia: paradossalmente, per un piemontese dell’epoca, con i sistemi di trasporto in vigore al tempo, era più facile raggiungere la Francia del nord che la Liguria), ma bastimenti carichi di migranti partivano anche dai porti di Livorno, Napoli, Palermo. I porti non erano però solo meta di migranti: alcuni artisti del tempo, desiderosi di denunciare la situazione di chi aveva scelto di lasciare il paese (o era stato costretto a farlo), iniziarono a frequentarli per restituire sulla tela le scene di cui erano testimoni durante le partenze di velieri, piroscafi, transatlantici. Com’è noto, l’epoca della grande emigrazione coincide anche con quel periodo della storia dell’arte italiana (all’incirca dagli anni Settanta dell’Ottocento fino alla prima guerra mondiale) in cui s’impone il verismo sociale, spesso animato da irrisolte ambiguità di fondo (era talvolta difficile sciogliere il nodo sulle intenzioni degli artisti, e comprendere se fossero mossi dalla volontà di dimostrare commiserazione e partecipazione nei confronti delle scene che documentavano, o se queste ultime fossero delle più o meno chiare rivendicazioni politiche: “l’ispirazione che dominava questi artisti”, ha scritto Mario De Micheli, “era soprattutto un’ispirazione di denuncia, fondata tuttavia assai più spesso su un sentimento di pietà che sul sentimento della comprensione storica del movimento proletario o contadino dell’epoca”), e che naturalmente prevedeva che il contenuto prevalesse sulla forma, tanto che spesso moltissimi artisti non direttamente ascrivibili al movimento verista vollero comunque esprimersi sui più urgenti temi d’attualità sociale. Tra i capolavori più alti del verismo sociale, nonché tra le opere che meglio descrivono il tema migratorio, figurano Gli emigranti del toscano Angiolo Tommasi (Livorno, 1858 - Torre del Lago, 1923). L’opera, che rimonta al 1896 (e non è certo tra le prime sul tema) è ambientata su di una banchina del porto di Livorno: sullo sfondo, i velieri e i piroscafi affiancati, uno dopo l’altro, si apprestano a lasciare gli ormeggi. Il primo piano è però tutto occupato dalle famiglie di migranti che si assiepano sulla banchina, nella fremente e ansiosa attesa per la partenza. Ci sono madri che tengono per mano i proprî bambini e altre che allattano neonati, giovani e vecchi che conversano, vediamo una donna incinta, c’è chi si sdraia a sonnecchiare esausto per l’attesa, c’è chi si trascina dietro qualche povera valigia, chi semplicemente siede in silenzio, e c’è, in primo piano, una donna che guarda verso di noi, a richiamare l’attenzione del riguardante sulla scena, secondo un espediente tipico della tradizione toscana. “La narrazione”, ha scritto la storica dell’arte Sibilla Panerai, “è di stampo epico e la misura monumentale, la costruzione fotografica testimonia la sensibilità e l’impegno di Tommasi nel verismo d’impronta sociale”.

La composizione di Tommasi riecheggia un’opera di poco precedente, gli Emigranti del più giovane Raffaello Gambogi (Livorno, 1874 - 1943), che appena ventenne, attorno al 1894, realizzava il suo capolavoro per poi presentarlo a fine anno alla mostra della Società Promotrice di Belle Arti di Firenze, nell’ambito della quale si aggiudicava un importante premio, che impose il nome di Gambogi all’attenzione di pubblico e critica. L’opera fu donata due anni dopo dal pittore al Comune di Livorno e ancora oggi si trova nella città labronica, conservata al Museo Civico “Giovanni Fattori”. Rispetto al dipinto di Tommasi, che come s’è visto è stato realizzato un paio d’anni più tardi (ed è del tutto lecito suppore che Tommasi conoscesse il lavoro del giovane collega), quello di Gambogi, anch’esso ambientato al porto di Livorno, è pervaso da più intensi accenti di sentimentalismo. Lo sguardo si focalizza sulla famiglia al centro della scena, composta da un padre, una madre, una ragazza e due bambini piccoli: è il momento di un toccante commiato, con il padre, commosso, che abbraccia la sua bambina, e con le due donne di casa che non riescono a sollevare lo sguardo, affrante. A fianco a loro, altri migranti siedono sui loro bauli, in mezzo a sacche e zaini, aspettando il momento dell’imbarco, che alcuni, in secondo piano, stanno già affrontando valigie in spalla. La luce che avvolge l’atmosfera è calda, ma non si riesce a capire in che stagione siamo: l’emigrazione non conosce momenti buoni e momenti meno buoni. Gli sguardi non vengono approfonditi, come invece accade nell’opera di Tommasi, ma appaiono indefiniti, perché a Gambogi interessa suggerire l’emozione d’un momento, piuttosto che descrivere con minuzia una realtà: è questa la principale caratteristica che separa il suo dipinto da quello di Tommasi. Da una parte, una lettura lirica come quella di Gambogi (e anche le borse inserite in primo piano sono funzionali a far emergere questo aspetto: i bagagli sono il simbolo più evidente dell’emigrazione di fine Ottocento, e rappresentano anche a livello metaforico il carico di speranze che i migranti si portavano appresso), che si concentra soprattutto sull’espressione degli affetti, e dall’altra quella di carattere più documentaristico di Tommasi.

|

| Angiolo Tommasi, Gli emigranti (1896; olio su tela, 262 x 433 cm; Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea) |

|

| Raffaello Gambogi, Gli emigranti (1894 circa; olio su tela, 146 x 196 cm; Livorno, Museo Civico Giovanni Fattori) |

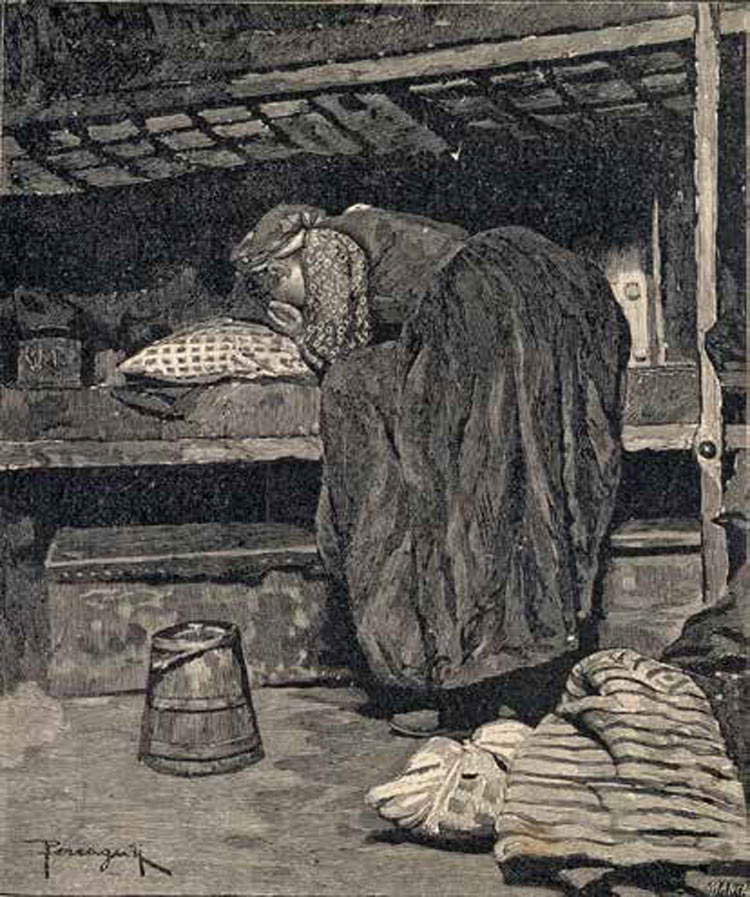

Le famiglie che si accalcavano sulle banchine dei porti, peraltro, non erano ben viste dagli abitanti delle città portuali. La storica Augusta Molinari riporta in un suo saggio una relazione del questore di Genova, datata 1888, in cui si legge: “continua ininterrotto ormai da tempo lo sconcio di famiglie di emigranti le quali giunte a Genova prima del giorno stabilito per l’imbarco si trovano prive di asilo e costrette a pernottare sotto i porticati e sulle pubbliche piazze con grave danno dell’igiene, della morale, del decoro della città. Bisogna trovare un modo per porre fine a questo deplorevole stato di cose”. E di conseguenza, sottolinea Molinari, la rappresentazione sociale che la politica, i giornali e la letteratura fornivano dei migranti non poteva che suscitare “due reazioni nell’opinione pubblica: paura o pietà”, con la prima a prevalere sulla seconda, soprattutto nelle città di porto. A descrivere questa realtà è un dipinto del 1905 di Arnaldo Ferraguti (Ferrara, 1862 - Forlì, 1925), passato in asta nel 2008: Gli emigranti è ambientato in uno scorcio urbano, con i migranti seduti a occupare il bordo di una strada. Il tema era particolarmente sentito da Ferraguti, che nel 1890 aveva collaborato con lo scrittore Edmondo De Amicis (Oneglia, 1846 - Bordighera, 1908) per illustrare Sull’Oceano, romanzo che parlava di emigrazione, per conto dell’editore Treves. Il lavoro di Ferraguti fu anche aspramente criticato: nacque proprio nel momento in cui era nel vivo il dibattito sull’arte verista, e un artista come Gaetano Previati (Ferrara, 1852 - Lavagna, 1920), che mal sopportava gli eccessi nell’utilizzo della macchina fotografica, si scagliò contro le illustrazioni dell’allora ventinovenne artista in una lettera inviata il 29 ottobre 1891 al fratello Giuseppe, parlando della “minchionatura d’illustrazione degli Amici di De Amicis e l’altra mistificazione dell’Oceano del nostro concittadino Ferraguti” (la “mistificazione” per Previati non stava ovviamente nei contenuti, bensì nella forma: a suo dire, opere come quella di Ferraguti erano frutto di un abuso della fotografia, da lui definito “abuso odioso impudentemente gabellato per arte all’ingenuità del buon pubblico appena si possa mascherarne la provenienza con qualche tocco d’acquerello negli scuri e frastagliandone arditamente il fondo”).

E in effetti Ferraguti, per realizzare la sua opera e su esplicita richiesta di Emilio Treves, aveva compiuto un viaggio su di una nave di migranti partita nel 1889 da Genova alla volta di Buenos Aires: nel viaggio, l’artista aveva portato con sé non soltanto tele e pennelli, ma anche una macchina fotografica, in modo da descrivere nella maniera più accurata possibile le situazioni di cui sarebbe stato testimone. L’impresa fu tutt’altro che semplice, anche per le resistenze dei migranti. “Durai tutte le pene del mondo a persuader qualcuno dei miei compagni di viaggio a posare per i miei disegni e per le mie fotografie”, avrebbe scritto l’artista ferrarese. “Dirò dippiù, anzi. I miei albums o l’obbiettivo della mia macchina fotografica spargevano tale terrore che se le moderne mitragliatrici sbaragliassero il nemico come sbaragliavo io i ‘passeggeri di classe’ con le mie innocue e modeste armi, non vi sarebbero più carneficine!“. Molti invece erano riottosi pensando che Ferraguti fosse un poliziotto o qualcosa di simile (tra gli emigranti c’erano anche delinquenti che, trasferendosi in un altro continente, speravano di evitare il corso della giustizia in patria), ragion per la quale ogni volta che vedevano comparire l’artista cercavano di nascondersi. Ferraguti riuscì comunque nel suo intento e le sue illustrazioni sono particolarmente preziose perché sono tra le pochissime opere d’arte che documentano il viaggio per mare. E come si può ben immaginare, le traversate dell’oceano Atlantico, che con i mezzi dell’epoca duravano più di un mese, erano tutt’altro che semplici e comode: i passeggeri, soprattutto quelli più poveri, dopo aver acquistato un biglietto il cui costo, alla fine del XIX secolo, era quasi sempre compreso tra le 100 e le 150 lire per un viaggio in terza classe (una somma che corrispondeva, grosso modo, a tre mesi di lavoro di un bracciante), venivano prima divisi (uomini da una parte, donne e bambini da un’altra: le famiglie dormivano dunque in cuccette separate) e poi ammassati in dormitorî sporchi, umidi e maleodoranti, con servizî igienici scarsi e carenti, che favorivano il proliferare di malattie (infezioni polmonari, morbillo, malaria, scabbia, tubercolosi e altre, tanto che molti migranti venivano respinti ai porti d’arrivo a causa delle loro precarie condizioni di salute, per timore che diffondessero contagi), anche perché quando le condizioni meteo erano avverse e non era possibile far salire i migranti sui ponti delle navi, il personale di bordo non aveva la possibilità di procedere con le operazioni di pulizia. Spesso accadeva che le navi venissero sovraccaricate, col risultato che le scorte alimentari, ovviamente calcolate secondo la capienza ufficiale, cominciassero presto a esaurirsi (occorre comunque specificare che, di norma, l’alimentazione fornita dalle navi cercava di essere la più varia possibile ed era comunque quasi sempre migliore rispetto a quella a cui erano abituati i migranti nelle loro terre, e spesso era percepita come lussuosa, anche a causa dell’abbondanza di carne). Le condizioni proibitive (solo a partire dai primi anni del Novecento sarebbero migliorate) causavano frequenti decessi, soprattutto tra i bambini piccoli. E non era comunque detto che i partenti fossero certi dell’arrivo: il naufragio era un’eventualità da mettere in conto. Uno dei più tragici fu il naufragio dell’Utopia: il piroscafo, partito da Trieste, affondò nella baia di Gibilterra, a seguito di una collisione con una nave da guerra inglese in condizioni di mare burrascoso, il 17 marzo del 1891, nel trentesimo anniversario dell’Unità d’Italia, causando la morte di 576 migranti italiani (poco più di 300 furono invece quelli che riuscirono a salvarsi). Altri 549 migranti, per gran parte italiani, scomparvero quando il Bourgogne, nave a vapore francese partita da Le Havre con destinazione New York, si inabissò il 4 luglio del 1898 al largo della Nuova Scozia, anch’esso dopo aver speronato un’altra imbarcazione per la nebbia che impediva una visibilità ottimale. Altra tragedia fu quella del piroscafo Sirio, partito da Genova alla volta di New York: navigando troppo vicino a riva, l’imbarcazione si incagliò negli scogli attorno a Capo Palos (nei pressi di Cartagena, in Spagna), e anche in questo caso il bilancio fu di oltre 500 morti.

|

| Arnaldo Ferraguti, Gli emigranti (1905; tempera su carta, 35,5 x 37,5 cm; Collezione privata) |

|

| Arnaldo Ferraguti, Illustrazione per Sull’Oceano di Edmondo De Amicis (1890) |

|

| Arnaldo Ferraguti, Illustrazione per Sull’Oceano di Edmondo De Amicis (1890) |

|

| Arnaldo Ferraguti, Illustrazione per Sull’Oceano di Edmondo De Amicis (1890) |

Tra gli artisti ci fu anche chi preferì concentrarsi sugli aspetti umani e sentimentali dell’emigrazione, gli stessi che molti poeti e letterati cercarono di rendere vivi nei loro scritti, a partire dal summenzionato Edmondo De Amicis, che agli emigranti dedicò anche una lunga lirica, Gli emigranti (“Cogli occhi spenti, con le guancie cave, / Pallidi, in atto addolorato e grave, / Sorreggendo le donne affrante e smorte, / Ascendono la nave / Come s’ascende il palco de la morte. / E ognun sul petto trepido si serra / Tutto quel che possiede su la terra. / Altri un misero involto, altri un patito / Bimbo, che gli s’afferra / Al collo, dalle immense acque atterrito. / Salgono in lunga fila, umili e muti, / E sopra i volti appar bruni e sparuti / Umido ancora il desolato affanno / Degli estremi saluti / Dati ai monti che più non rivedranno”... ), per continuare con altri come Giovanni Pascoli (all’emigrazione in America dedicò il poemetto Italy), Luigi Pirandello (il tema dell’emigrazione emerge da alcune sue novelle, come L’altro figlio o Lontano), Dino Campana, Mario Rapisardi, Ada Negri (nella sua lirica Emigranti, la poetessa si rivolge a un muratore lombardo che lascia la sua terra e la sua famiglia: “La vecchia storia sempre nuova io tutta / leggo nei solchi e solchi che ti scavano / il volto, e nella dura orbita cava / degli occhi, ove ogni luce par distrutta. / Porti, nel sacco a spalla, ogni tuo bene; / ma raccolto sul petto aver vorresti / il tuo bambino, e dargli, se si desti / e pianga, un bacio, e il sangue delle vene!”... ). In ambito artistico, una delle descrizioni più commoventi dell’emigrazione è il dipinto Ricordati della mamma dello svizzero Adolfo Feragutti Visconti (Pura, 1850 - Milano, 1924), realizzato tra il 1896 e il 1904. L’emigrazione interessò anche il Canton Ticino: la prima tappa dei migranti ticinesi, solitamente, erano gli imbarcaderi sul lago di Lugano, dai quali partivano i battelli che facevano la spola verso le sponde italiane del lago, dove il viaggio sarebbe proseguito verso i porti di mare. La scena descritta da Feragutti Visconti si svolge sul molo di Gandria, borgo sulle rive del lago a pochi chilometri di distanza da Lugano. Qui, una giovane madre saluta malinconica il figlio che sta per partire: il suo sguardo è confuso e tormentato, i gesti comunicano tutta la mestizia e lo struggimento del momento, la postura e la bocca della madre sembrano suggerire la frase che il pittore ha scelto come titolo del dipinto. La separazione delle famiglie era del resto un dramma tipico di chi migrava, perché non era detto che l’intera famiglia partisse alla volta della meta. Feragutti Visconti stesso, dopo aver presentato Ricordati della mamma alla Biennale di Venezia del 1903, in una lettera inviata al pittore Abbondio Fumagalli, suo amico, il 9 maggio del 1903, scrisse che il quadro “è estremamente doloroso” (chi osserva il quadro può anche facilmente notare come Feragutti Visconti abbia omesso qualsiasi altro dettaglio narrativo, affinché l’attenzione si rivolga tutta al commiato della madre). L’opera fu tuttavia recepita con freddezza (quando non con scherno) dalla critica: il punto è che all’epoca i temi del verismo sociale non erano più in auge e per quanto il dramma dei migranti fosse ancora di estrema attualità, l’opera era apparsa attardata agli occhi della critica. Resta il fatto che quello di Feragutti Visconti è uno dei più delicati e intimi dipinti dedicati al tema dell’emigrazione.

Sempre centrata sugli affetti, ma di tono molto diverso, è una scultura di Domenico Ghidoni (Ospitaletto, 1857 - Brescia, 1920), che rappresenta uno dei capolavori dell’artista nonché uno dei momenti più alti del verismo sociale nell’ambito della scultura. Intitolata Emigranti, l’opera fu presentata al pubblico per la prima volta a Brera nel 1891 e si era imposta per aver fornito una rappresentazione sconvolgente del tema in scultura: prima di allora abbondavano soggetti singoli, solitamente raffigurati affaticati e dagli sguardi mesti, che però potevano essere interpretati in diversi modi, se non fosse per le titolazioni che gli artisti sceglievano di dare a queste opere. Al contrario, gli Emigranti di Ghidoni volevano far emergere il dramma di chi lasciava la propria terra, e ottennero un buon successo all’esposizione di Brera, riportando anche la vittoria di un premio. L’artista aveva concepito l’opera già nel 1887: soggetto della sua scultura sono una mamma con la figlia adolescente, sedute (e già sfinite: la ragazzina si è addormentata) in attesa della partenza. Con gesto affettuoso la madre accarezza la figlia, ma lo sguardo è pensieroso, probabilmente già rivolto alle difficoltà della traversata transoceanica, o all’ansia per ciò che le attenderà nel nuovo mondo. I plausi della critica furono unanimi: “chi guarda la figura di donna modellata dal Ghidoni”, scrisse il critico Pompeo Bettini, “pensa al poema della povertà coraggiosa. Con atto di protezione stanca ma risoluta, quella donna veglia una adolescente che le dorme vicino in posa naturalissima di stanchezza, come chi, pur essendo nel tempo dei primi vezzi, già conosce le fatiche. La visione si allarga intorno a questo gruppo, pregio assai grande per una scultura. Si pensi ai passeggeri della terza classe e alle loro povere bisacce, ai piroscafi che portano in America tanta miseria nutrita di speranze”. Lodi arrivarono anche da un grande artista come Vittore Grubicy de Dragon, che apprezzò “la sincera emozione provata dall’autore sia nell’investirsi del proprio concetto, che durante il corso dell’esecuzione”. Il gesso di Ghidoni venne fuso soltanto postumo, nel 1921: una delle due repliche che furono realizzate quell’anno, in forma monumentale, fu a lungo esposta nei giardini di corso Magenta a Brescia, mentre è oggi conservata presso il Museo di Santa Giulia, dov’è stata ricoverata per preservarla dalle azioni degli agenti atmosferici.

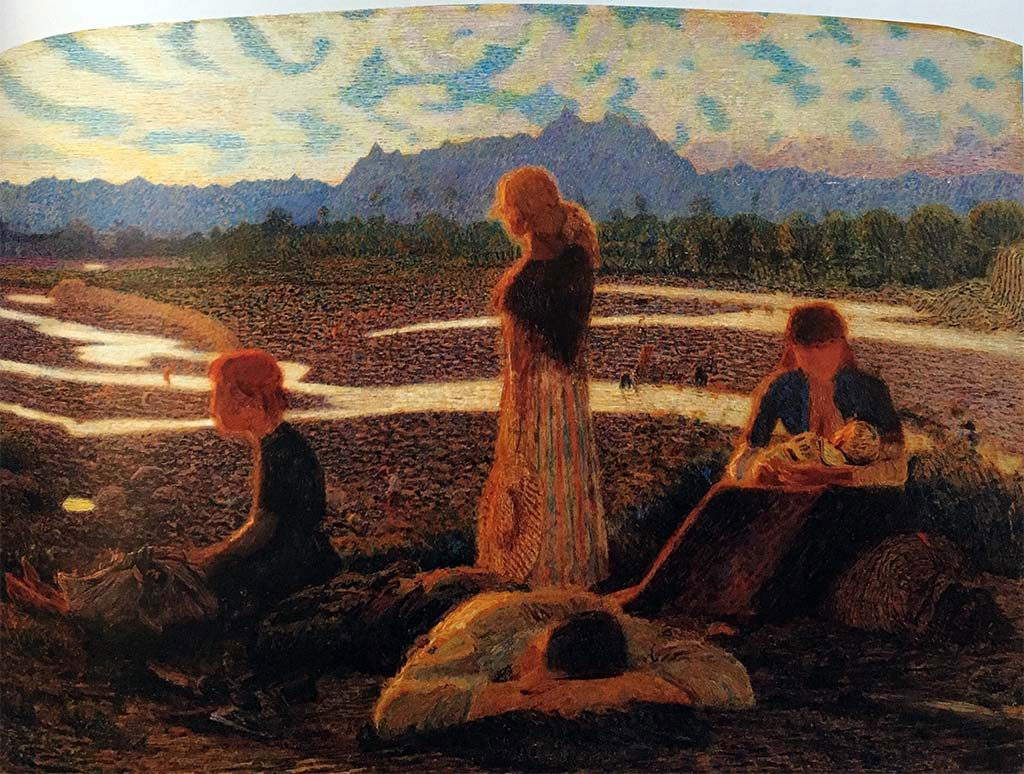

Se molti autori dedicarono la loro attenzione al tema dell’imbarco verso il nuovo mondo, non mancò chi preferì raffigurare i primi momenti della partenza, o concentrarsi su altri tipi di migrazioni. Al primo caso appartiene un dipinto del veneto Noè Bordignon (Salvarosa, 1841 - San Zenone degli Ezzelini, 1920), che col suo dipinto Gli emigranti, ambientato nelle campagne venete, raffigura una famiglia che, su di un povero carretto trainato da un asino e con pochi fagotti caricati, ha appena lasciato il suo borgo e probabilmente è ancora inconsapevole di ciò che l’attenderà (i volti appaiono infatti freschi, e addirittura compare una ragazza che sorride). Di ben altro tenore è invece Membra stanche, noto anche come Famiglia di emigranti, ultima opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo (Volpedo, 1868 - 1907), che racconta le tribolazioni dei migranti stagionali che lasciavano temporaneamente le montagne per lavorare nelle risaie attorno a Vercelli. Il dipinto è incompiuto dal momento che Pellizza si tolse la vita prima di completarlo (vediamo, infatti, che i volti dei personaggi non sono definiti) ed ebbe una lunga gestazione (fu ideato già nel 1894, e abbozzato un paio d’anni dopo): tuttavia, anche se non finito, il dipinto racconta il tema dell’emigrazione con un’inedita potenza espressiva conferita dall’armoniosa giustapposizione tra la malinconia dei personaggi, stanchi dopo una giornata di lavoro (il capofamiglia, spossato, si è sdraiato prono sulla terra), e la magnificenza del paesaggio che si ammanta dei toni rossi del tramonto, per un risultato dal sapore quasi espressionista, indice dell’evoluzioni che avrebbe conosciuto la pittura di Pellizza se la sua esistenza non fosse stata bruscamente interrotta. In ultimo, alcuni artisti dipinsero anche il tema del ritorno a casa, o con toni drammatici oppure in positivo. Tra i dipinti più tragici è possibile annoverare Il ritorno al paese natio di Giovanni Segantini (Arco, 1858 - Pontresina, 1899), drammatica e poetica riflessione sulle conseguenze più tristi dell’emigrazione, che fu peraltro premiata alla prima Biennale di Venezia, nel 1895: l’opera racconta il rientro, al borgo natale tra le montagne, della salma di un emigrato, probabilmente un naufrago, portata su di un carretto trainato da un cavallo, scortato da un uomo e accompagnato da una donna in lacrime. Il ritorno felice è invece il tema di Torna il babbo, dipinto di Egisto Ferroni (Lastra a Signa, 1835 - Firenze, 1912), del 1883, che narra il ricongiungimento di una famiglia a seguito del ritorno del padre: sorrisi, volti sollevati, sensazione di felicità. L’opera contribuisce anche a sottolineare due aspetti dell’emigrazione italiana di fine Ottocento: nella prima ondata (fino al 1885) si trattò di un fenomeno che coinvolse soprattutto i maschi (i partenti erano solitamente nelle proporzioni di una donna ogni cinque uomini), ma negli ultimi anni del secolo la percentuale di donne aumentò fino a raggiungere il 25%, e i numeri si equilibrarono in prossimità del primo conflitto mondiale. Il secondo aspetto è il numero dei rientri: in particolare, nei primi venticinque anni del Novecento, fece ritorno in patria circa un terzo di coloro che avevano lasciato l’Italia per trasferirsi in America.

|

| Adolfo Feragutti Visconti, Ricordati della mamma (1896-1904; olio su tela, 154 x 116 cm; Milano, Fondazione Cariplo) |

|

| Domenico Ghidoni, Emigranti (1891; bronzo, fusione del 1921, 127 x 180 x 93 cm; Brescia, Museo di Santa Giulia) |

|

| Noè Bordignon, Gli emigranti (1896-1898 circa; olio su tela, 174 x 243 cm; Montebelluna, Veneto Banca) |

|

| Giuseppe Pellizza da Volpedo, Membra stanche (1904; olio su tela, 127 x 164 cm; Collezione privata) |

|

| Giovanni Segantini, Ritorno al paese natio (1895; olio su tela, 161 x 299 cm; Berlino, Staatliche Museen, Nationalgalerie) |

|

| Egisto Ferroni, Torna il babbo (1883; olio su tela, 137 x 87 cm; Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea) |

Il tema dell’emigrazione cominciò a scomparire dai “radar” dei pittori italiani attorno agli anni Dieci, ma il fenomeno non si arrestò, anzi. Certo, le condizioni di viaggio erano nettamente migliorate, ma la separazione dalla propria terra e dai proprî affetti era sempre un dramma e i numeri dei partenti continuarono a essere consistenti per gran parte del XX secolo. Lo storico Gianfausto Rosoli, specialista in storia dell’emigrazione, ha calcolato che in un secolo, dal 1876 al 1980, più di 26 milioni di italiani hanno lasciato il paese: di questi, 16 se ne sono andati prima del 1925 (furono soprattutto i primi vent’anni del Novecento quelli che videro partire il maggior numero di persone). Un fenomeno che, fatte le debite proporzioni e considerati i mutati contesti economici, culturali e sociali, continua ancora al giorno d’oggi: l’Italia oggi non è solo terra di arrivo di molti migranti (una trasformazione che il nostro paese ha conosciuto a partire dagli anni Novanta), ma è ancora, seppur in misura ridotta rispetto al passato e con logiche totalmente cambiate nelle dinamiche dei flussi, un paese da cui si parte. Tra il 1997 e il 2010, secondo i dati raccolti dall’Istat, sono stati 583mila gli italiani che hanno scelto di espatriare, e solo nel 2017 il numero di italiani emigrati ammontava a 114.559. Il fenomeno oggi riguarda soprattutto i giovani: un emigrante italiano su cinque ha meno di vent’anni, due su tre hanno un’età inclusa tra i 20 e i 49 anni, e l’età media ammonta a 33 anni per gli uomini e 30 per le donne. Il flusso è costituito soprattutto da cittadini che hanno titoli di studio medio-alti: nel 2017, sono stati 33mila i diplomati e 28mila i laureati che hanno lasciato il paese. Storie radicalmente diverse rispetto a quelle di fine Ottocento, mezzi diversi, disponibilità economiche diverse, ceti sociali diversi, cultura diversa, paragoni impossibili, ma stessa speranza, sia per coloro che partono, sia per coloro che arrivano o ritornano: quella di provare a crearsi un futuro.

Bibliografia di riferimento

- Francesco Leone, Fernando Mazzocca, Ottocento. L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini, catalogo della mostra (Forlì, Musei San Domenico, dal 9 febbraio al 16 giugno 2019), Silvana Editoriale, 2019

- Romano Paolo Coppini, L’inchiesta Jacini in Quaderni dei Georgofili, I (2017), pp. 41-69

- Sarah Patricia Hill, Giuliana Minghelli (a cura di), Stillness in Motion: Italy, Photography, and the Meanings of Modernity, University of Toronto Press, 2014

- Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi, Emilio Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana, Donzelli, 2009

- Giorgio Bacci, L’emigrazione tra arte e letteratura. Sull’Oceano di Edmondo De Amicis illustrato da Arnaldo Ferraguti, Fondazione Paolo Cresci, 2008

- Martina Hansmann, Max Seidel (a cura di), Pittura italiana nell’Ottocento, atti del convegno (Firenze, 7-10 ottobre 2002), Marsilio, 2005

- Matteo Sanfilippo, Emigrazione e storia d’Italia, Pellegrini, 2003

- Mario Iaquinta, Mezzogiorno, emigrazione di massa e sottosviluppo, Pellegrini, 2002

- Giovanna Ginex (a cura di), Domenico Ghidoni (1857-1920). “Bizzarro scultore, pensiero generoso, anima e ribellione”, catalogo della mostra (Ospitaletto, Centro polifunzionale e Brescia, Salone dell’AAB, dal 3 marzo al 16 aprile 2001), Comune di Ospitaletto e Associazione Artisti Bresciani, 2001

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo