Quando gli artisti dissezionavano i cadaveri (e anticipavano la scienza)

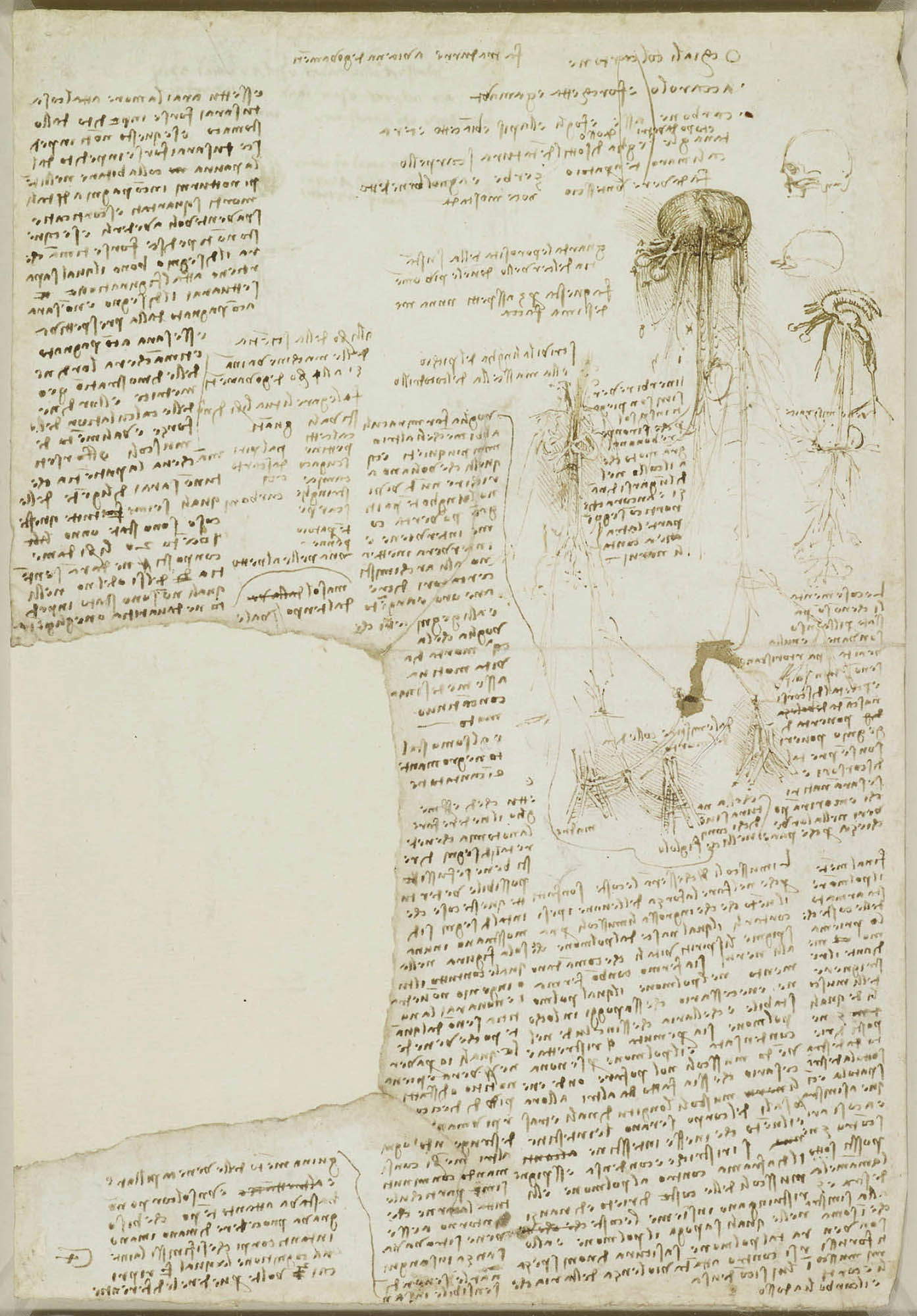

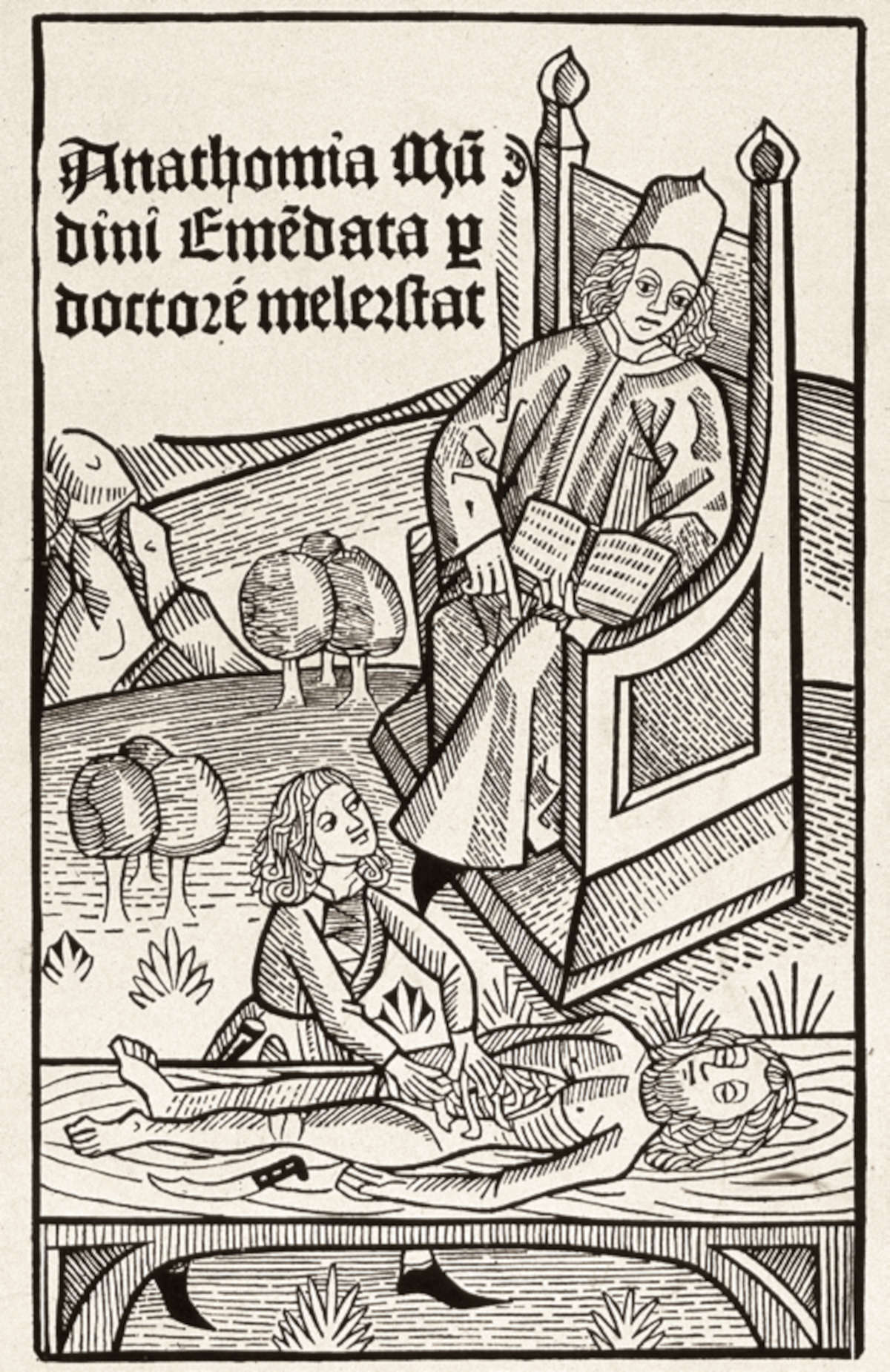

In un foglio conservato alla Royal Library, Leonardo da Vinci scrive che, per poter disegnare con precisione le vene del corpo umano e averne “piena notizia”, aveva “disfatti più di dieci corpi umani, destruggendo ogni altri membri, consumando con minutissime particule tutta la carne che d’intorno a esse vene si trovava”. È noto, per stessa ammissione di Leonardo, che il grande artista toscano si dedicava alla dissezione dei cadaveri, pratica relativamente recente dal momento che veniva eseguita almeno a partire dal XIII secolo ma era stata codificata come strumento di indagine scientifica da un medico bolognese, Mondino de’ Luzzi, nel Trecento. Era il 1316 quando Mondino compose il suo trattato di anatomia, la Anathomia Mundini, che può essere considerato come il primo in cui l’anatomia umana viene descritta secondo una mediazione tra l’osservazione diretta e le conoscenze ricavate dai testi antichi: prima infatti che nelle università europee la pratica della dissezione dei cadaveri venisse introdotta, le conoscenze di anatomia si ricavavano soprattutto dalla lettura del testi dei medici antichi, su tutti il testo del medico greco Galeno, vissuto tra il II e il III secolo. Il testo di Galeno sarebbe rimasto tuttavia un punto di riferimento ancora per lungo tempo, come scrivono Guido Beltramini, Francesca Borgo e Giulio Manieri Elia, curatori della mostra Corpi moderni (Venezia, Gallerie dell’Accademia, dal 4 aprile al 27 luglio 2025): “Fino alla fine del Quattrocento”, si legge nella loro introduzione al catalogo della rassegna, “la conoscenza dell’anatomia del corpo passava attraverso la lettura di un testo greco antico, Galeno, effettuata dal professore mentre un barbiere sezionava il cadavere. Nel frontespizio della Fabbrica del corpo del 1543 sono invece le mani di Andrea Vesalio, il medico autore del libro, ad aprire il ventre del cadavere. Lo svelamento del corpo, a contrasto con la conoscenza libresca, lo rivela per quello che è, non per come è descritto su cattive traduzioni dei classici”.

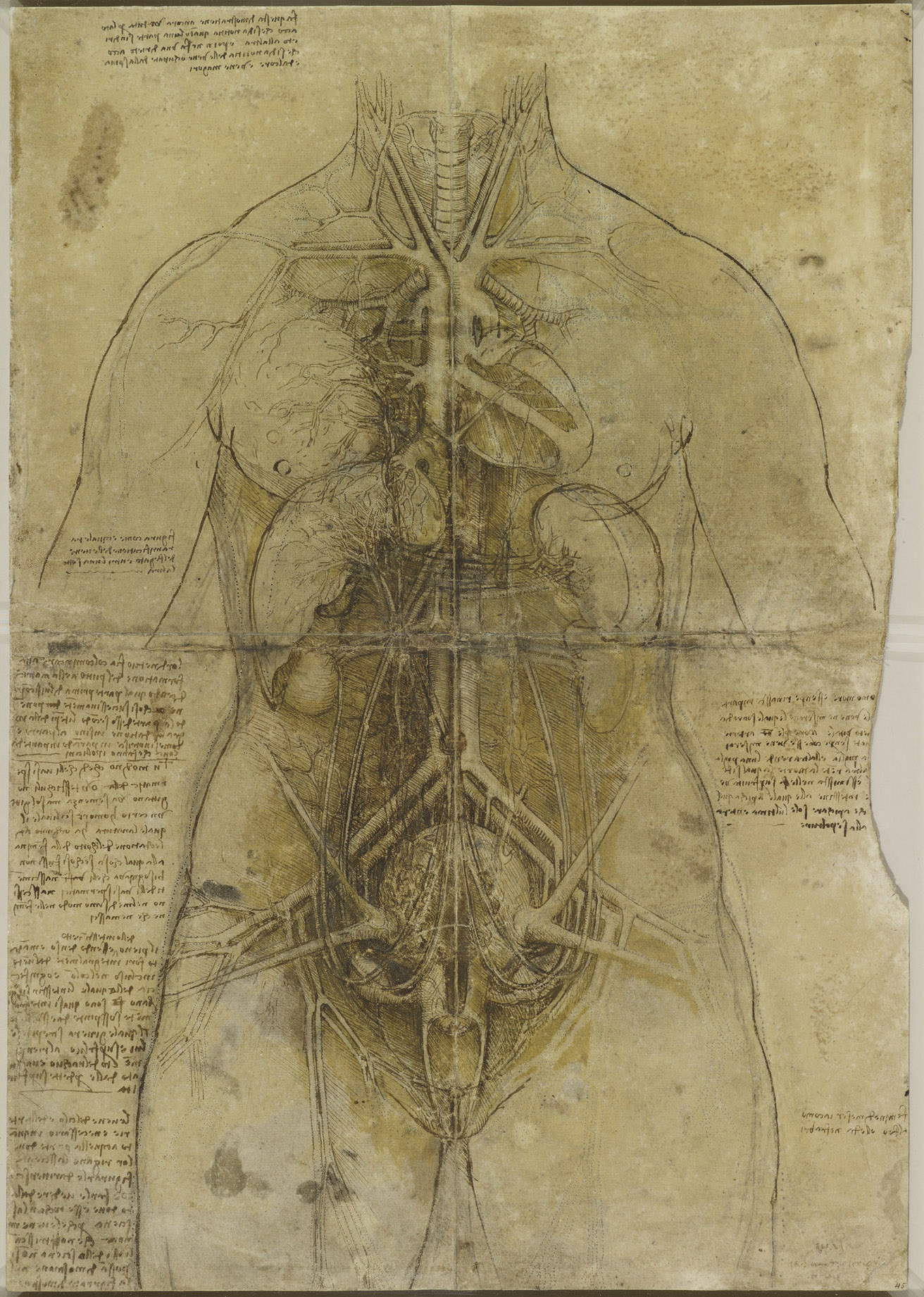

L’approfondimento del corpo da parte dei medici e degli scienziati, continuano i tre studiosi, “produce un sapere nuovo, che ha bisogno di nuove forme e nuovi linguaggi, che la scienza ancora non ha. Li cercherà da un lato recuperando il linguaggio dell’arte antica, come fa Vesalio che rappresenta i corpi squarciati come statue antiche. Dall’altro facendo nascere un laboratorio che produce soluzioni diverse: dal vedere attraverso il corpo reso trasparente come nella ‘Great Lady’ di Leonardo, al vedere dentro di Vesalio, fino al vedere in successione delle stampe anatomiche, con flaps sollevabili, o dei popolari manichini apribili in avorio”. Alle origini di questa rivoluzione si pone dunque il medico fiammingo Andrea Vesalio (Andreas van Wesel; Bruxelles, 1514 – Zante, 1564), ma la nuova scienza del corpo da lui introdotta, resa possibile grazie a una sistematica pratica della dissezione dei cadaveri, non sarebbe forse stata possibile senza il terreno preparato dagli artisti, a cominciare dallo stesso Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 – Amboise, 1519), per il quale forse lo stesso termine “artista” potrebbe risultare riduttivo. Quella di Vesalio è una figura centrale nella storia della medicina e della scienza: la sua opera ha segnato una svolta definitiva nella comprensione dell’anatomia umana. Nato in una famiglia di tradizione medica, Vesalio divenne uno dei principali protagonisti del Rinascimento scientifico, rompendo con la lunga tradizione che si basava principalmente sull’autorità dei testi antichi e sulla teoria anatomica di Galeno, che aveva dominato la medicina per oltre mille anni. La sua opera più celebre, il De humani corporis fabrica (1543), non solo rivelò il corpo umano come mai era stato visto prima, ma cambiò anche il modo in cui la scienza veniva praticata e rappresentata, influenzando per lungo tempo la medicina, l’arte e l’educazione scientifica.

La rivoluzione scientifica di Andrea Vesalio

Prima di Vesalio, la comprensione del corpo umano era stata trasmessa, come detto, attraverso i testi di Galeno: i suoi scritti erano considerati la base della conoscenza anatomica, ma erano stati fatti senza dissezione diretta di corpi umani, dal momento che le leggi romane lo vietavano. Galeno, infatti, aveva studiato principalmente animali (scimmie, in particolare: Galeno riteneva infatti che tra il corpo umano e quello delle scimmie non ci fossero grosse differenze), ed era diventato quasi una figura mitica per i medici del Medioevo e del Rinascimento, tanto che i suoi errori venivano raramente messi in discussione. L’approccio di Vesalio fu radicalmente diverso: il medico fiammingo promosse l’idea che fosse fondamentale l’osservazione diretta del corpo umano, una visione che si tradusse in un intenso programma di dissezioni su cadaveri.

Il trattato De humani corporis fabrica fu il frutto di anni di ricerche e dissezioni, in cui Vesalio non solo correggeva gli errori di Galeno, ma proponeva una nuova visione anatomica, basata sull’evidenza e sull’esperienza diretta. Questo libro, che si distingueva per la sua magnificenza visiva e la precisione scientifica, fu pubblicato nel 1543 a Basilea e segnò una pietra miliare nella storia della medicina. Le sue tavole anatomiche erano disegnate con una tale precisione che la scienza moderna non avrebbe potuto fare a meno di queste immagini per molto tempo.

Non sappiamo con certezza chi abbia realizzato queste tavole. Giorgio Vasari le attribuì a un artista tedesco, Johannes Stephan van Calcar (Kalkar, 1499 – Napoli, 1546), la cui sensibilità era vicina a quella degli artisti fiamminghi: data la sua estrema precisione, e dato che sappiamo che Vesalio, nel 1538, pubblicò almeno tre tavole su disegno di Calcar (e inoltre il medico si fece anche ritrarre da Calcar), l’artista tedesco può esser considerato il principale candidato per le tavole della Fabrica. Altro artista associato a queste tavole è Domenico Campagnola (Venezia, 1500 circa – Padova, 1564), ma quel che conta è soprattutto il contenuto delle tavole. A cominciare da quella che orna il frontespizio della prima edizione della Fabrica, pubblicata nel 1543: in un teatro anatomico universitario, come quello attivo a Padova a partire dal 1497 (e divenuto poi stabile nel 1594: è quello che si ammira oggi a Palazzo del Bo), il docente, per la prima volta, abbandona la cattedra per dissezionare direttamente il cadavere davanti ai suoi studenti. In questo caso, il cadavere è quello di una donna: per queste operazioni, venivano solitamente utilizzati i cadaveri di persone giustiziate, spesso dissezionati il giorno stesso in cui la condanna era stata eseguita.

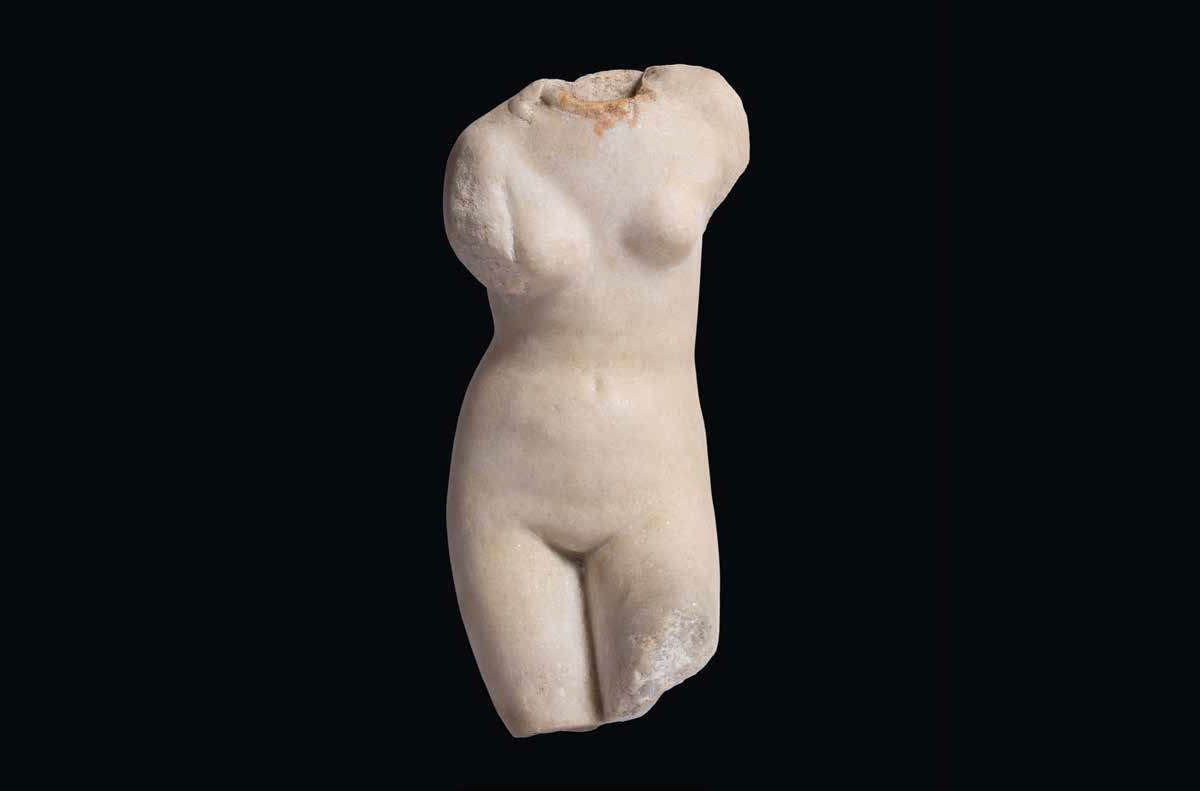

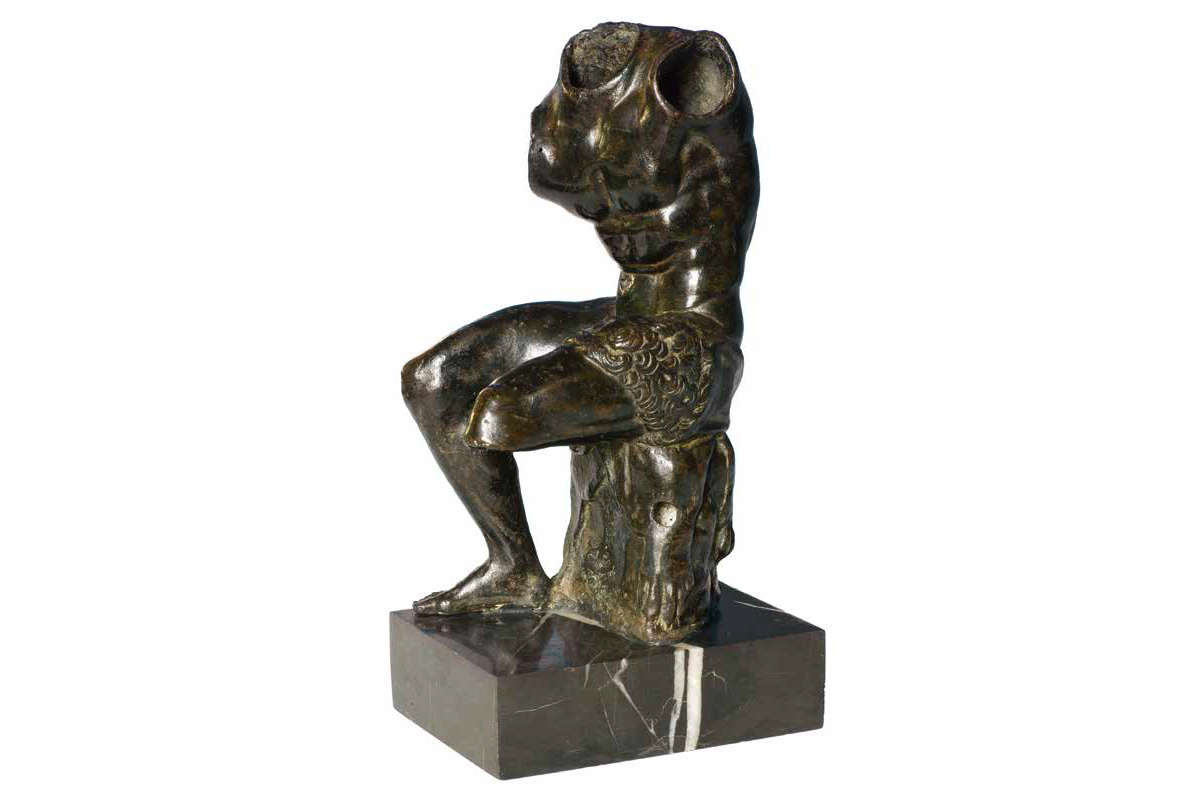

La chiarezza delle tavole della Fabrica consentì di apprezzare la complessità e la meraviglia del corpo umano. In tal modo, Vesalio riuscì a creare un ponte tra scienza e arte, tra estetica e conoscenza specialistica. Particolari sono le tavole che illustrano il torso maschile e il torso femminile: quello femminile, in particolare, trova un singolare riferimento artistico, dal momento che riproduce una scultura antica, forse il Torsetto che figurava nella raccolta di Marco Mantova Benavides, giurista che come Vesalio insegnava all’Università di Padova: la tavola anatomica del torso dissezionato sembra riprendere una di queste statue, mostrandoci tuttavia con estrema precisione gli organi interni. Allo stesso modo, quello maschile non può a sua volta non richiamare il celeberrimo Torso del Belvedere. Secondo la studiosa Carlotta Moro, Vesalio partecipava con regolarità ai cenacoli intellettuali padovani, ai quali erano legati figure come Benedetto Varchi, Sperone Speroni, Daniele Barbaro, Giulio Camillo, e grazie ai quali il medico poté evidentemente approfondire il suo interesse per l’arte.

![Andrea Vesalio, De humani corporis fabrica libri septem, Basilea, Giovanni Oporino (1543; libro a stampa con xilografie [12], 659 [i.e. 663, 37] p.; [1] c. di tav.ripieg.: ill., 1 ritr.; 2°; Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, BE-156729) Andrea Vesalio, De humani corporis fabrica libri septem, Basilea, Giovanni Oporino (1543; libro a stampa con xilografie [12], 659 [i.e. 663, 37] p.; [1] c. di tav.ripieg.: ill., 1 ritr.; 2°; Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana, BE-156729)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2025/3038/andrea-vesalio-frontespizio-fabrica.jpg)

![Andrea Vesalio, Tavola anatomica con torso maschile dissezionato, da De humani corporis fabrica libri septem, Basilea, Giovanni Oporino (1555; libro a stampa con xilografie, 1555 [12], 824, [48] p., [2] c. di tav. ripieg.: ill., 1 ritr.; Impronta: uri s.s., Cam dest (3) 1555 (R). 2º; Padova, Biblioteca Universitaria, inv. B.67.b.16, p. 575) Andrea Vesalio, Tavola anatomica con torso maschile dissezionato, da De humani corporis fabrica libri septem, Basilea, Giovanni Oporino (1555; libro a stampa con xilografie, 1555 [12], 824, [48] p., [2] c. di tav. ripieg.: ill., 1 ritr.; Impronta: uri s.s., Cam dest (3) 1555 (R). 2º; Padova, Biblioteca Universitaria, inv. B.67.b.16, p. 575)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2025/3038/andrea-vesalio-torso-femminile.jpg)

![Andrea Vesalio, Tavola anatomica con torso femminile dissezionato, da De humani corporis fabrica libri septem, Basilea, Giovanni Oporino (1555; libro a stampa con xilografie [12], 824, [48] p., [2] c. di tav. ripieg.: ill., 1 ritr.; in-folio; Londra, The Wellcome Collection, Library, inv. EPB/D/6562/2) Andrea Vesalio, Tavola anatomica con torso femminile dissezionato, da De humani corporis fabrica libri septem, Basilea, Giovanni Oporino (1555; libro a stampa con xilografie [12], 824, [48] p., [2] c. di tav. ripieg.: ill., 1 ritr.; in-folio; Londra, The Wellcome Collection, Library, inv. EPB/D/6562/2)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2025/3038/andrea-vesalio-torso-maschile.jpg)

Gli artisti che prepararono il terreno per la rivoluzione di Vesalio

Nel Rinascimento, già prima di Vesalio l’approccio anatomico era divenuto molto più sofisticato, con l’integrazione di rappresentazioni grafiche accanto alla ricerca scientifica. “La tensione verso la raffigurazione naturalistica del corpo umano e la conseguente necessità di impossessarsi delle conoscenze anatomiche per rendere convincentemente un corpo in movimento”, scrive Davide Gasparotto nel catalogo della mostra Corpi moderni, “informano i più importanti trattati quattrocenteschi sulle arti. Già alla fine del Trecento Cennino Cennini nel suo Libro dell’arte afferma che ‘la più perfetta guida che possa avere e miglior timone si è la trionfal porta del ritrarre de naturale’. Nel De statua (1450-1464), Leon Battista Alberti suggerisce un complesso sistema di misurazione per ottenere una coerente raffigurazione del corpo umano, avvertendo – sulla scorta di Vitruvio – che lo statuario dovrà aver osservato e compreso la struttura e le proporzioni di ciascun membro del corpo, il rapporto fra i singoli membri e di questi con il tutto, ma insistendo anche che ‘allo statuario gioverà pure moltissimo non ignorare il numero delle ossa e le sporgenze dei muscoli e dei tendini’”.

Uno dei primi artisti a raffigurare le anatomie in maniera molto rigorosa fu Antonio del Pollaiolo (Firenze, 1431 circa – 1498): sebbene il suo interesse principale fosse la scultura, Pollaiolo esercitò un’influenza fondamentale sulla rappresentazione del corpo umano, grazie alla sua attenta osservazione della sua struttura anatomica. Pollaiolo è celebre per aver cercato di comprendere in profondità la muscolatura e le ossa per migliorare la sua abilità di rappresentare la figura umana in movimento (lo vediamo, per esempio, in una delle sue sculture più celebri, l’Ercole e Anteo): Antonio del Pollaiolo, scrisse Vasari in una pagina dalla quale si desume con grande chiarezza il primato dell’artista fiorentino, “s’intese degli ignudi più modernamente che fatto non avevano gl’altri maestri inanzi a lui, e scorticò molti uomini per vedere la notomia lor sotto; e fu primo a mostrare il modo di cercar i muscoli, che avessero forma e ordine nelle figure”.

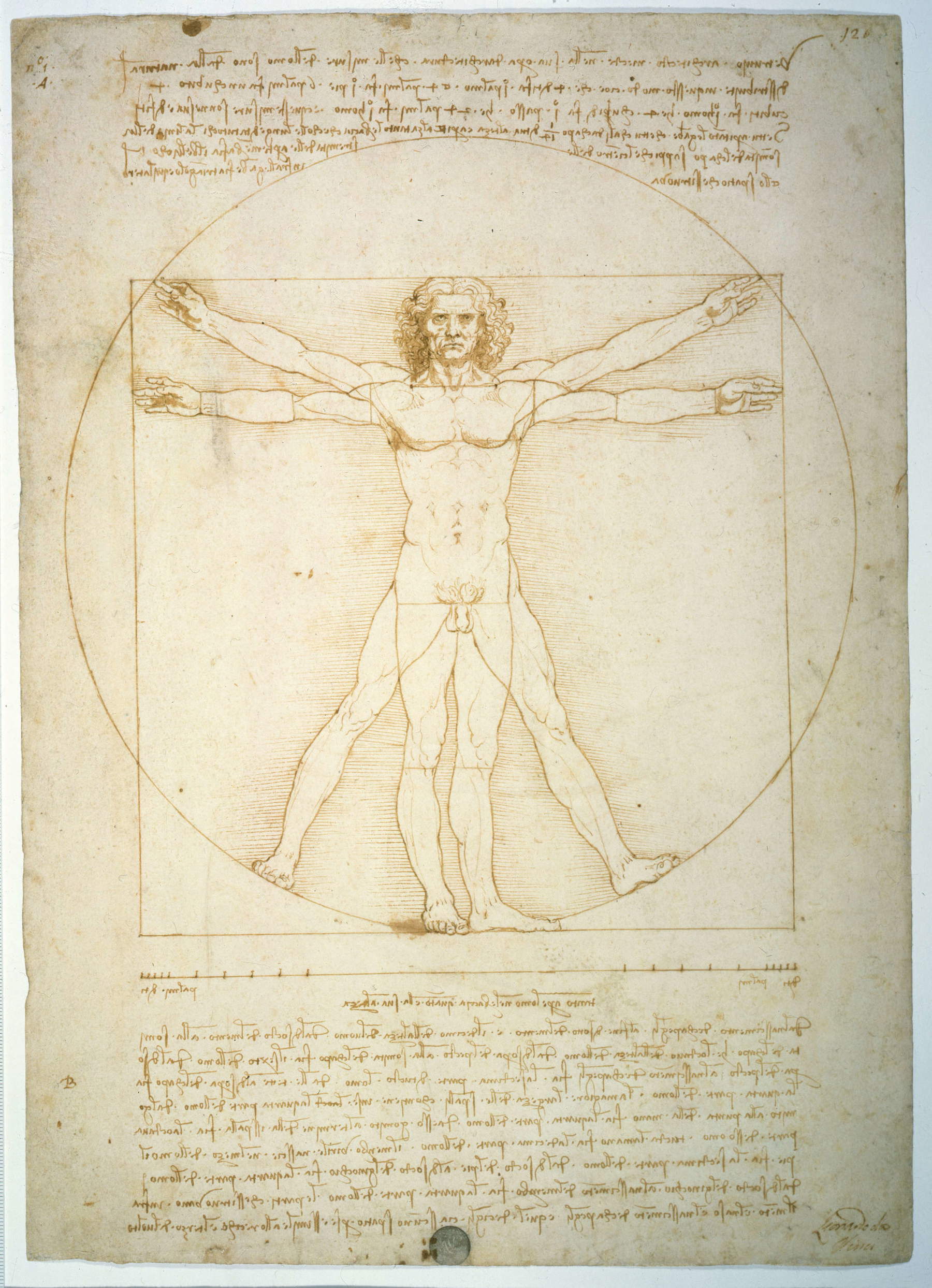

È però senza dubbio Leonardo da Vinci una delle figure più emblematiche nel campo dell’anatomia artistica. La sua passione per lo studio del corpo umano è ben documentata, con decine di disegni anatomici che spaziano dalla muscolatura e dalle ossa agli organi interni. Leonardo non si limitò a osservare il corpo umano, ma si dedicò, come visto, anche alla dissezione, realizzando disegni di una precisione straordinaria. La sua metodologia scientifica e la sua attenzione al dettaglio segnarono un passo fondamentale nello sviluppo della conoscenza anatomica. In particolare, Leonardo studiò in dettaglio il sistema muscolare, il cuore, i vasi sanguigni, gli organi interni e il sistema nervoso, cercando di rappresentarli in modo tridimensionale. I suoi disegni, tra cui quelli del cuore e dei vasi sanguigni, sono tra i più precisi mai realizzati prima della Fabrica di Vesalio. La sua famosa annotazione che il disegno è essenziale per “cogliere” la natura del corpo umano lo lega direttamente alla tradizione anatomica, dimostrando come la pratica artistica fosse fondamentale per il progresso scientifico. Anche l’Uomo vitruviano nasce, scrive Adriana Cavarero, “sulla base di numerose misurazioni empiriche condotte dall’artista sul corpo di giovani uomini in carne e ossa”, poiché “dietro il corpo ideale, geometricamente perfetto, c’è il corpo empirico, indagato e misurato nella sua concretezza e variabilità naturale”.

Leonardo influenzò profondamente anche Andrea Vesalio. Sebbene il medico fiammingo non avesse accesso diretto ai disegni anatomici di Leonardo, il suo lavoro si inserisce nel solco tracciato dall’artista, con l’idea che la dissezione fosse la via per superare i dogmi dei testi antichi e giungere a una comprensione diretta e precisa del corpo umano: ad attestare questa precedenza di Leonardo rispetto a Vesalio è anche un medico pavese del Cinquecento, Girolamo Cardano, che in un passaggio del suo trattato De subtilitate considera l’opera di Vesalio una sorta di prosecuzione di quella di Leonardo da Vinci.

Tra gli studi più esemplificativi di Leonardo da Vinci è possibile annoverare la summenzionata Great Lady conservata presso la Royal Collection di Windsor: è uno studio anatomico di un corpo femminile che ha ricevuto questo soprannome nel 1972 da Martin Kemp, uno dei più insigni studiosi di Leonardo da Vinci (Carmen Bambach, invece, nel 2019 ha ribattezzato il foglio Atlante di anatomia femminile). L’opera, scrive Carlotta Moro, “segna il culmine delle ricerche anatomiche di Leonardo e mette in figura la complessa configurazione dei sistemi cardiovascolare, respiratorio e uro-genitale del corpo femminile e la loro reciproca relazione […] Il risultato è una trasposizione visiva della ‘cosmografia del minor mondo’, in cui il corpo non è un’entità chiusa, ma parte di una rete dinamica in relazione con le leggi della natura. Grazie a un gioco delicato di trasparenze e sovrapposizioni, Leonardo riesce a restituire sul foglio la profondità del corpo e la gerarchia funzionale degli organi: il cuore è semplificato nella sua forma essenziale, mentre l’utero, ingrandito rispetto alle proporzioni reali e idealizzato in una perfetta forma sferica, occupa gran parte della cavità addominale”. Leonardo da Vinci, peraltro, si avvaleva anche della consultazione di trattati come il Fasciculo de medicina di Johannes de Ketham, pubblicato a Venezia nel 1491 dalla tipografia dei fratelli Giovanni e Gregorio de Gregori: tuttavia, l’artista toscano superò le illustrazioni di quest’opera proprio grazie all’osservazione diretta che era frutto delle sue dissezioni.

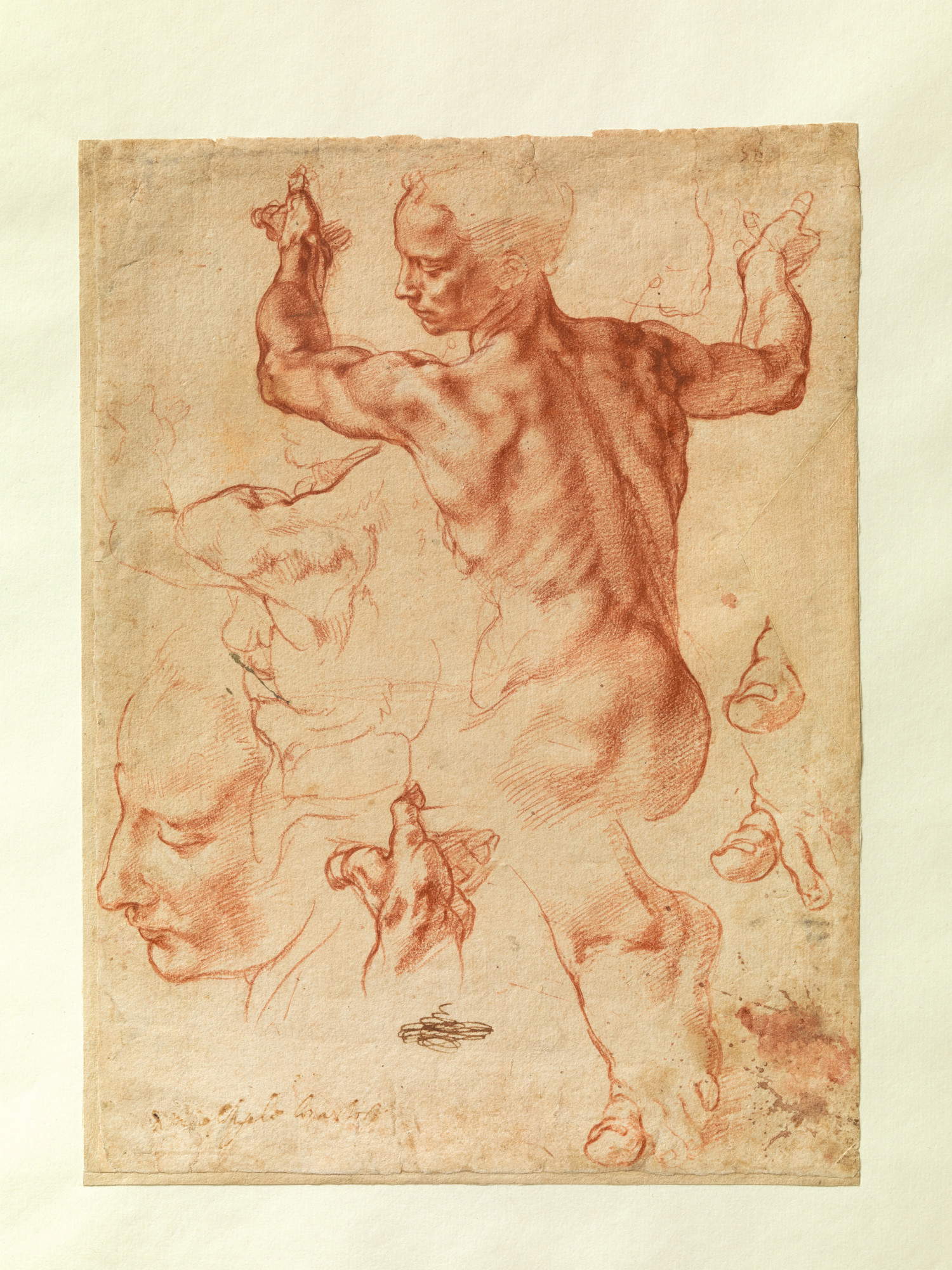

Anche Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 – Roma, 1564), pur non essendo un anatomista di professione, contribuì in modo significativo alla comprensione del corpo umano. La sua ricerca incessante di perfezione nel rappresentare il corpo umano lo portarono a studiare la muscolatura, le ossa e le articolazioni con un’intensità che lo rese uno dei grandi maestri della rappresentazione anatomica. Le sue figure sono celebri per la straordinaria accuratezza con cui Michelangelo rappresenta i muscoli e le ossa: inoltre, come Leonardo, anche Michelangelo fu coinvolto in progetti legati all’anatomia. Anzi, secondo Davide Gasparotto alcuni fogli michelangioleschi fanno supporre che l’artista pensasse di riprodurre a stampa alcuni suoi studi anatomici: la sua collaborazione con il medico Realdo Colombo (Cremona, 1516 – Roma, 1559) per un trattato anatomico avrebbe potuto portare a un ulteriore sviluppo delle illustrazioni anatomiche proprio grazie ai disegni di Michelangelo, ma alla fine Colombo, nel 1559, pubblicò il suo De re anatomica senza alcuna illustrazione. Leonardo da Vinci aveva invece collaborato col medico Marcantonio Della Torre (Verona, 1481 – Riva del Garda, 1511) in vista della pubblicazione di un libro di anatomia, ma anche in questo caso la vicenda non ebbe conclusione.

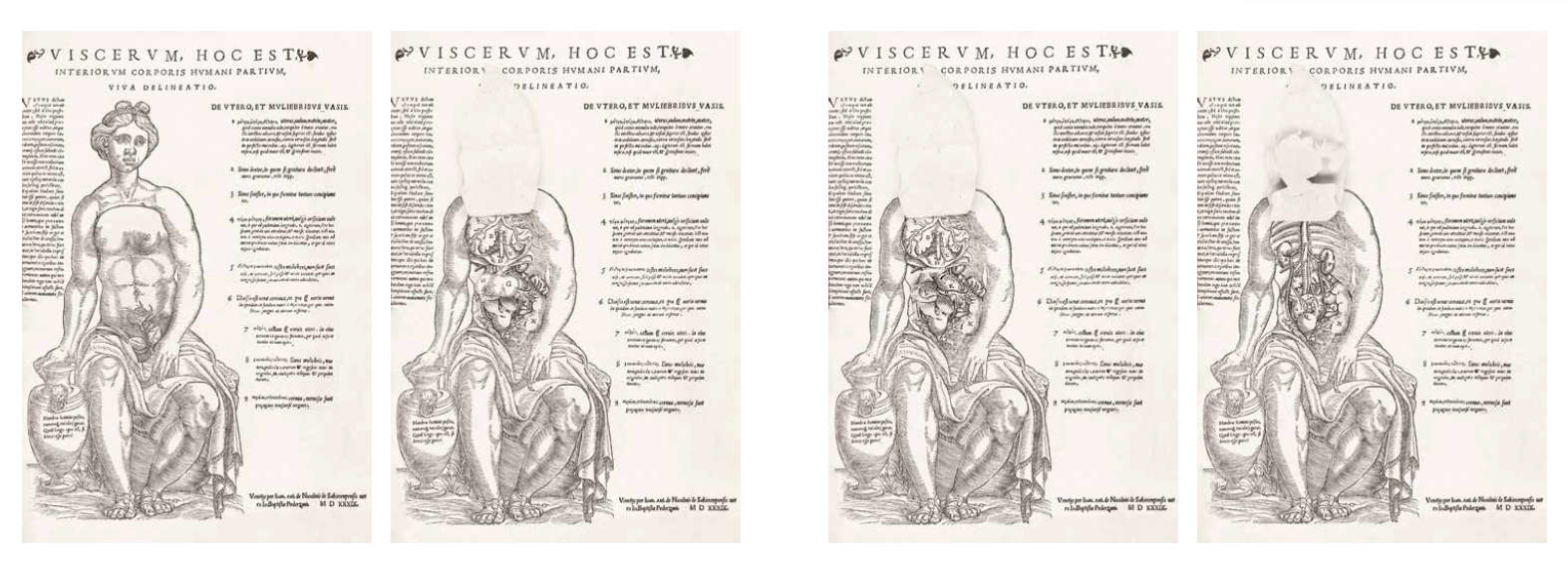

In questo quadro, una certa rilevanza venne assunta anche dalle stampe anatomiche con alette mobili sovrapposte, che vennero introdotte in Germania e aree limitrofe nel 1538, dunque poco prima della pubblicazione del trattato di Vesalio. Le prime si devono al lavoro di due artisti, Heinrich Vogtherr (Dillingen an der Donau, 1490 – Vienna, 1556) e Jost de Negker (Anversa, 1485 – 1544), attivi rispettivamente a Strasburgo e ad Augusta. Fu da questi che lo stesso Vesalio trasse importanti spunti per le illustrazioni della Fabrica: in aggiunta al trattato, nel 1543 venne anche pubblicata una Epitome con figure che si potevano tagliare e montare per scopi didattici. In Italia, gli unici esempi di stampe anatomiche con alette mobili sono le tavole note come Viscerum, hoc est interiorum corporis humani partium che analizzano l’anatomia maschile e quella femminile e vennero pubblicate nel 1539 dal tipografo Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio su richiesta del libraio Giovanni Battista Pederzani. La tavola femminile, in particolare, era dotata di sette flaps, sette alette, colorate a mano, che si potevano sollevare: quando le alette erano chiuse, si vedeva una figura femminile, mentre quando si aprivano le alette scoprivano gli organi interni. Il trattato di Vesalio sarebbe arrivato subito dopo.

![Johannes de Ketham, Fas[c]iculo de medicina, Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori (1494; libro a stampa con xilografie colorate ad acquerello 52 c., in-folio; Padova, Centro per la Storia dell’Università di Padova, CSU.S.A.146) Johannes de Ketham, Fas[c]iculo de medicina, Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori (1494; libro a stampa con xilografie colorate ad acquerello 52 c., in-folio; Padova, Centro per la Storia dell’Università di Padova, CSU.S.A.146)](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2025/3038/johannes-de-ketham-fasciculo.jpg)

Una breve storia del dissezionamento dei cadaveri dalla scienza all’arte

La pratica di dissezionare i cadaveri a scopo medico è documentata per la prima volta nel XIII secolo (se si eccettuano ovviamente le dissezioni che avvenivano in antichità tuttavia non nei territori dominati da Roma, che impediva tale pratica: le dissezioni sono attestate in Grecia e in Egitto), e in particolare risale al 1286 la prima testimonianza: quell’anno, riferisce il cronista parmense Salimbene de Adam (Parma, 1221 – San Polo d’Enza, 1288) nella sua Cronica, un medico di Cremona fece “aprire” (così nel testo latino della cronaca) il corpo di un uomo morto nell’ambito di un’indagine su di un’epidemia. È invece del 1289 la prima autopsia di cui conosciamo i dettagli, incluso il nome della vittima: accade a Bologna, e due medici vengono incaricati di esaminare il corpo di tale Iacopo Rustighelli per accertare le cause della sua scomparsa. Le cronache del tempo poi riferiscono, da questo momento in poi, di diverse altre autopsie sempre a lato di indagini forensi.

Sempre all’incirca allo stesso periodo risalgono le prime dissezioni a scopo didattico, eseguite in contesti universitari. Non sappiamo però se la pratica della dissezione pedagogica preceda o segua la dissezione forense, perché abbiamo resoconti all’incirca coevi, ma senza date esatte: uno dei primi medici a eseguire dissezioni didattiche fu il fiorentino Taddeo Alderotti (Firenze, 1215 – Bologna, 1295), che insegnò all’Università di Bologna a partire dal 1260. Uno dei suoi discepoli presso l’ateneo bolognese fu proprio Mondino de’ Luzzi e, come s’è visto, la prima testimonianza inconfutabile di una dissezione in ambito accademico è proprio quella descritta nella Anathomia Mundini del 1316. In particolare, Mondino ne cita una eseguita nel gennaio del 1314, inoltre afferma di averne condotta una lui stesso nel marzo dello stesso anno. Da quel momento in poi, la pratica si sarebbe diffusa in pressoché tutte le università europee, ricorrendo di solito ai cadaveri di criminali che avevano subito condanne a morte. Il ricorso a questi soggetti si spiega con la morale dell’epoca: un dissezionamento era considerato disdicevole non solo per l’onore del morto che lo riceveva, ma anche per la sua famiglia. E dal momento che per la morale dell’epoca il rispetto dovuto ai criminali giustiziati era minimo, allora più facilmente potevano essere impiegati per le dissezioni. Più di rado si facevano dissezioni su persone morte in modo poco chiaro e per le quali era necessario chiarire le cause della scomparsa.

Le scuole di medicina organizzavano anche dissezioni pubbliche alle quali potevano prendere parte, per esempio, gli artisti che volessero approfondire l’anatomia. Gli artisti non potevano condurre dissezioni per conto proprio: la pratica ovviamente non era proibita in generale, ma poteva essere condotta soltanto in ambito medico o accademico. Quanto a Leonardo da Vinci, per esempio, non sappiamo con certezza quando abbia cominciato a fare le dissezioni che afferma d’aver eseguito, ma Vasari, per esempio, scrive che era solito praticarle assieme a Marcantonio Della Torre, anche se si presume che Leonardo abbia cominciato a dedicarsi alle dissezioni anche prima di aver conosciuto il medico veronese. Da quello che sostiene lo stesso Leonardo, è possibile immaginare infatti che l’artista avesse condotto qualche dissezione nell’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze: nei suoi fogli per esempio c’è il resoconto dettagliato della dissezione di un anziano, databile al 1508, avvenuta proprio nei locali dell’ospedale. È comunque a partire da questo periodo, tra il 1505 e il 1510, che i disegni di Leonardo cominciano a basarsi sull’osservazione diretta.

Quanto a Michelangelo, sappiamo da Vasari che dovette cominciare probabilmente anche prima di Leonardo (nonostante Michelangelo fosse più giovane di ventitré anni) a praticare dissezioni: lo storiografo racconta infatti che, in virtù della sua amicizia con il priore del convento di Santo Spirito, in alcune stanze dell’ospedale annesso al convento che gli mise a disposizione proprio il priore, Michelangelo, “molte volte scorticando corpi morti, per studiare le cose di notomia, cominciò a dare perfezione al gran disegno ch’egli ebbe poi”. Si presume che Michelangelo abbia atteso a questa pratica grosso modo tra il 1492 e il 1498.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERGli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo