Perché subiamo così tanto il fascino delle rovine

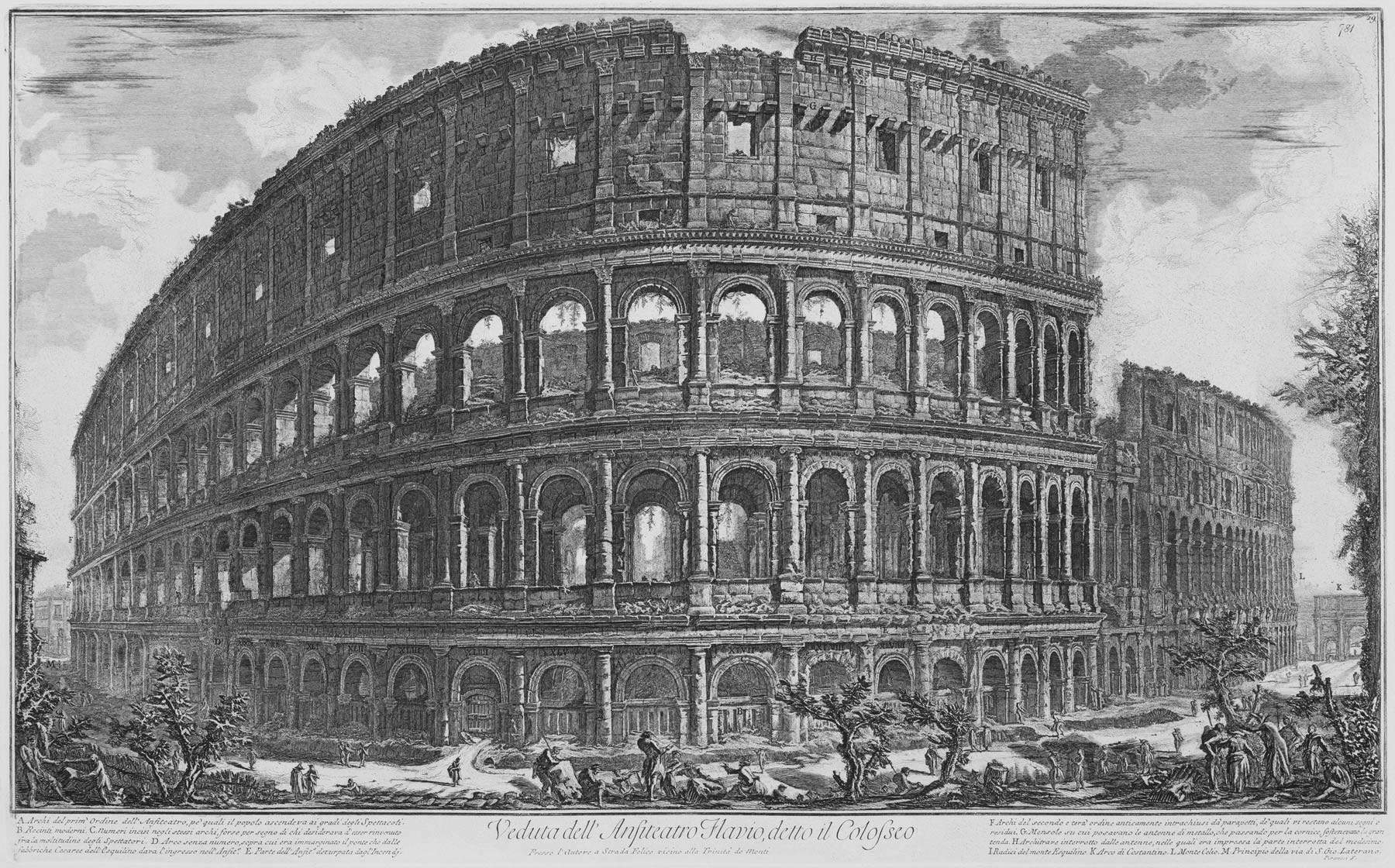

Arrivavano da ogni parte d’Europa. Dall’Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia, dalle Fiandre, dall’Olanda. Finite le pianure del Reno, passato l’intrico della Foresta Nera, superato il massiccio del Giura, davanti agli occhi dei viaggiatori s’apriva lo spettacolo imponente e minaccioso delle Alpi. Nel cuore la voglia di vedere l’Italia, l’animo consumato dall’ansia d’arrivare all’Urbe eterna. Qualcuno aveva letto Goethe, che quel viaggio l’aveva finito pochi anni prima e l’aveva raccontato. Quasi tutti avevano in mente le immagini di Giambattista Piranesi, l’artista che forse più d’altri contribuì ad alimentare l’immaginario dei viaggiatori del Settecento, a dare una forma a quel fascino per le rovine che muoveva le brame di chi s’avviava al suo Grand Tour verso l’Europa meridionale, verso gli splendori di Firenze, verso le rovine di Roma, di Paestum, di Agrigento, verso i templi della Grecia. Le Vedute di Roma di Piranesi, la fortunata serie d’incisioni iniziata dall’artista veneto attorno al 1747, vendute singolarmente oppure a fascicoli, avevano contribuito in maniera determinante a formare quel senso d’attrazione per le rovine. La Roma di Piranesi era una città che mescolava la nostalgia per la grandezza degli antichi col senso d’una modernità inarrestabile, divoratrice, viva nelle facciate dei palazzi e delle ville che inghiottivano le vestigia della città antica. Era una città brulicante d’un’umanità assortita e affaccendata che s’aggirava tra le rovine dei templi, dei grandi complessi termali, dei centri del potere. Una Roma indolente e ammaliante, puttana e vestale, magnifica nel suo declino, ingigantita dal senso del sublime di quel suo cantore che offriva ai viaggiatori l’immagine d’una città grandiosa e terribile. Un’immagine che avrebbe finito per deludere Goethe, una volta giunto al cospetto della realtà e libero d’abbandonarsi alla sua frustrazione nell’Italienische Reise: “le rovine delle terme d’Antonino e di Caracalla, riprodotte dal Piranesi con effetti alquanto fantastici, non ci han potuto accontentare per nulla, da vicino, l’occhio assuefatto a quelle riproduzioni”.

Piranesi era di sicuro un innamorato tanto preso dall’immagine della sua amata da offrirne una lettura infedele (come fanno tutti gl’innamorati, del resto), ma di quella “sì bella infedeltà” che piaceva “infinitamente”, come avrebbe riconosciuto Giovanni Ludovico Bianconi, che già agl’inizî dell’Ottocento s’era posto il problema della corrispondenza al vero del “calore” di Piranesi. Proprio quell’infedeltà avrebbe però condizionato l’immaginario dei viaggiatori del Grand Tour. E degli artisti, naturalmente: le rovine della Roma antica (e dell’Italia antica, in generale) popolano i dipinti dei grandi del Settecento. I capricci di Canaletto che mescolano scorci reali e rovine, le vedute ideali di Giovanni Paolo Panini, quelle pittoresche di Hubert Robert, i cupi paesaggi napoletani di Joseph Wright of Derby, e poi Bernardo Bellotto, Antonio Joli, Abraham-Louis-Rodolphe Ducros, John Robert Cozens, Ferdinand Georg Waldmüller. Senza dimenticare tutti quei pittori cui veniva chiesto di fissare su di una tela il ricordo d’un viaggio, e quel ricordo quasi sempre si sostanziava nella veduta d’un tempio in rovine. L’elenco è sterminato. C’era anche chi si faceva ritrarre, davanti alle rovine: Pompeo Batoni era uno specialista del genere, e ha campato a lungo dipingendo ritratti-souvenir dei giovani nobili che volevano riportare nelle loro terre la memoria di quei resti. Sbaglieremmo, però, se ritenessimo che la seduzione delle rovine sia un sentimento che ha contraddistinto un secolo più d’un altro.

Il Settecento, il tempo del Grand Tour e del sublime, è soltanto il secolo che più facilmente e più comunemente associamo al fascino per le rovine, perché questo sentimento è uno degli elementi più caratterizzanti dell’estetica di quegli anni, perché è l’epoca in cui cominciano i primi scavi archeologici regolari, sistematici, condotti con atteggiamento che diremmo scientifico, perché mai prima d’allora la passione per le vestigia del passato s’era insinuata nelle opere degli artisti in maniera così pervasiva, perché mai le rovine erano state loro stesse soggetto d’un’opera d’arte. E se pensiamo al capolavoro di Füssli, la Disperazione dell’artista davanti alla grandezza del passato, potremmo aggiungere che mai nessun artista prima di lui aveva provato a esprimere quell’emozione con tanta convincente commozione. Eppure, il fascino per le rovine è una passione che pervade la storia della civiltà occidentale.

Nelle Epistulae ad familiares si conserva una lettera di Servio Sulpicio a Cicerone, forte e poetica, nella quale l’amico del grande oratore, per consolarlo della morte di sua figlia Tullia, gli racconta d’un suo viaggio tra le rovine di Egina, Megara, Corinto, “tutte città un tempo fiorenti di vita, che ora giacciono sotto i nostri occhi abbattute e diroccate”. Sulpicio dice a Cicerone che lo spettacolo di quelle rovine gli era stato di sollievo in un momento di disperazione: “noi esseri infimi ci disperiamo se qualcuno di noi è morto o è stato ucciso, mentre in un solo luogo giacciono rovesciati i corpi morti di tante città”. La vista di quelle città in macerie induce Sulpicio a fermarsi, a pensare, a ragionare sulla caducità della vita. Secoli dopo, i Mirabilia Urbis Romae, nati prima del Duecento, una sorta di guida ai monumenti dell’antica Roma per i pellegrini diretti verso la Città eterna, si concludono constatando che “molti templi di palazzi di imperatori, consoli, senatori, prefetti erano in questa città al tempo dei pagani, come leggiamo negli antichi annali, come abbiamo visto coi nostri occhi e come abbiamo udito dagli antichi. Abbiamo avuto cura di riportare, come meglio potevamo per iscritto, per la memoria dei posteri, quanta bellezza c’era, quanto oro e quanto argento, quanto avorio e pietre preziose”. Più tardi, nel Rinascimento, il modo di guardare le rovine rispecchia, grosso modo, le sensazioni espresse da Poggio Bracciolini quando arriva a Roma, nel 1430, costretto a riscontrare come fosse decaduta, cambiata, deturpata quella città “che dava spettacolo al mondo”, con le piante che offuscavano quella ch’era stata un tempo la via trionfale, col letame degli armenti che copriva i banchi dei senatori, col foro diventato una distesa di fango dove i contadini portavano maiali e bufali, in una rovina “resa ancora più evidente dai resti stupendi che sono sopravvissuti alle ingiurie del tempo e della sorte”. Quell’idea d’un passato che cadeva sotto i colpi del presente era però servita da sprone, aveva determinato un nuovo atteggiamento nei riguardi dell’antico, che diventava un territorio da scoprire, da osservare, da esplorare: con quest’idea in testa, nel 1402, due artisti giovani, Filippo Brunelleschi e Donatello, s’erano recati assieme a Roma per vedere da vicino quell’antico tanto agognato, per indagarlo, per studiarlo.

Esiste poi un fascino per le rovine che conosce una larghissima diffusione tra gli artisti contemporanei. Nell’arte di Anselm Kiefer, le rovine, siano esse quelle d’un paesaggio rurale (Ausbrennen des Landkreises Buchen, 1974), quelle delle costruzioni che Albert Speer progettava per il regime nazista (Innenraum, 1981), o quelle, più ideali che reali, della Venezia che fu per mille anni repubblica indipendente (Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce, 2020-2021) sono le metafore più espressive del vago sostrato nichilista che modella almeno parte della sua opera, alludono all’alba e al tramonto delle civiltà, all’eterno alternarsi di morte e rinascita, di creazione, distruzione e poi di nuovo creazione, sono i segni, sbiaditi e spettrali, d’una storia che fissa costantemente nuovi inizî ma che poi torna a ingoiare tutto perché, direbbe Kiefer, non esiste niente d’eterno sotto il sole.

Ancora, Pierre Huyghe ha ambientato Human Mask, il suo capolavoro, una delle sue opere più disturbanti, tra le rovine di Fukushima. Le installazioni di Mike Nelson abbondano di laboratorî degradati, edifici sventrati e inghiottiti dalla sabbia, pareti che crollano, case abbandonate (e ovviamente non si contano i suoi epigoni: viva è la memoria del Padiglione Italia di Gian Maria Tosatti, che alla Biennale di Venezia del 2022 ci ha portato dentro al cadavere d’una fabbrica degli anni Sessanta). Thomas Hirschhorn ci ha abituati a installazioni monumentali che costringono il visitatore ad aggirarsi tra le macerie, fisiche e simboliche, della nostra società, dentro a mondi post-apocalittici distrutti dalle guerre, dalle catastrofi naturali, da un consumismo che finisce per consumare se stesso, per crollare sotto il peso di ciò che ha prodotto. In Italia, l’artista che meglio lavora sul tema è probabilmente Andrea Chiesi: la sua pittura è popolata di rovine moderne, architetture abbandonate che vengono dipinte con rigore prospettico rinascimentale, con pulita, lucida, somma nettezza, edifici che un tempo pulsavano di vita e adesso invece cadono a pezzi, sono aggrediti dai rampicanti, si fanno metafora d’una critica dai toni politici che però lascia una speranza, una possibilità d’una nuova vita, l’idea d’un’attesa, poiché ogni rovina di Chiesi è come attraversata da una luce metafisica, irriproducibile col mezzo fotografico.

Ecco, la fotografia: la fotografia di rovine è ormai diventata un genere a sé stante. I maestri del genere, da Josef Koudelka a Camilo José Vergara, da Ryuji Miyamoto a Giovanni Chiaramonte, sono oggi seguiti da sciami di proseliti, fedeli, seguaci, imitatori che in tutto il mondo si dedicano alla ruins photography, e alcuni coniugano la passione per la macchina a quella per l’esplorazione: ne è nato un hobby tutto particolare, la urban exploration, l’esplorazione urbana, che consiste nell’infiltrarsi dentro luoghi abbandonati, spesso con macchina fotografica al seguito onde divulgare il tutto a mezzo social, senza cura d’infrangere leggi sulla proprietà o di mettere a repentaglio la propria incolumità fisica, per il gusto d’andare a curiosare in una casa abbandonata in fretta e furia cinquant’anni fa, in una fabbrica che ha chiuso i battenti da decennî, in una chiesa di campagna scoperchiata.

Sarebbe fin troppo semplice considerare il fascino per le rovine come la traduzione visiva più immediata della nostalgia, ch’è tra i sentimenti più forti che un essere umano possa provare, o come il riflesso d’un temperamento malinconico che prova piacere nel contemplare i lacerti del passato, oppure come il territorio su cui riversare una qualche forma d’inquietudine, un’ansia indefinibile, la consapevolezza della nostra precarietà, della nostra fragilità. E non si può motivare questa fascinazione parlando di paura, di curiosità, di desiderio, di esaltazione, perché ci si sposterebbe sul piano delle reazioni personali. C’è chi considera le rovine alla stregua di documenti del passato, ed è vero, ma non basta: un pezzo di colonna che vediamo dentro un museo non ci seduce allo stesso modo d’un pezzo di colonna che vediamo là dove quella colonna era stata innalzata duemila anni fa. Il fascino per le rovine è qualcosa di più potente: è un elemento che caratterizza la nostra civiltà, è trasversale ai tempi e ai luoghi, è un tratto della nostra memoria collettiva ma ha spesso a che fare con la storia personale d’ognuno di noi. Chateaubriand, come il Sulpicio amico di Cicerone, attribuiva alle rovine un potere consolatorio: vedere il passato in rovina conforta l’essere umano che riflette sulla propria piccolezza, perché il degrado è l’oscurità nella quale sono piombati uomini un tempo potenti, regni un tempo fiorenti, civiltà un tempo dominatrici, e nessuno è in grado di sottrarsi a questo destino. Ma anche quest’idea non è sufficiente a spiegare perché subiamo così tanto il fascino delle rovine, benché Chateaubriand sia stato tra i primi a cercare di darsi delle risposte. Le ragioni vanno semmai cercate dentro alle rovine stesse, nella loro singolare condizione, che è quella d’essere il prodotto d’un incontro e d’uno scontro tra l’essere umano e la natura.

Le rovine sono l’unica opera dell’uomo in cui s’osserva il frutto di questo dualismo. Esistono, certo, diverse opere in cui l’essere umano prevede un intervento più o meno esteso della natura, ma la rovina è l’unica in cui non esiste alcuna forma di calcolo, alcuna forma di addomesticamento. Nelle rovine non esiste l’equilibrio che vive in un’opera d’arte, in un’architettura, in un parco. Il primo a intuire questa qualità delle rovine era stato Georg Simmel: era il 1911 quando pubblicava la propria originale, innovativa lettura del fascino per le rovine. “Tutto il processo storico dell’umanità”, scriveva, “costituisce una progressiva affermazione del dominio dello spirito sulla natura, che esso incontra al di fuori di sé ma in un certo senso anche dentro di sé. […] Nell’istante, però, in cui la decadenza della costruzione distrugge l’armonia dell’insieme, le parti si separano di nuovo e rivelano la loro originaria inimicizia universale, come se la formazione artistica non fosse stata altro che un atto di violenza dello spirito cui la pietra si è sottomessa con riluttanza ed ora questa si sbarazzasse poco a poco di tale giogo e ritornasse alla autonoma legalità delle proprie forze”. Le rovine sono l’evidenza d’una natura che con la propria forza vive e dà forma a una “nuova totalità”, e il fascino che le rovine esercitano su di noi risiede nell’idea che un’opera dell’essere umano ci appaia radicalmente modificata dalla natura, dalle stesse forze che hanno dato forma a una montagna, a un fiume, a un paesaggio, ma risiede anche nello stravolgimento che le rovine impongono alle gerarchie imposte dalla nostra civiltà, dacché “quanto lo spirito aveva innalzato”, scriveva ancora Simmel, “diviene oggetto di quelle stesse forze che hanno formato il profilo della montagna e la riva del fiume”. S’è detto di come la rovina sia il prodotto d’uno scontro, ma anche d’un incontro, poiché forma un’unità col paesaggio, un’unità ch’è simbolica metafora d’una conciliazione tra diversi opposti: intenzione e caso, natura e spirito, passato e presente, ma anche vicino e lontano, visibile e invisibile.

Andrà infine considerato il tema della rovina come manifestazione d’un passato nel presente, già suggerito in nuce, con gran modernità, dallo stesso Simmel, e sviluppato poi da Marc Augé in tempi recenti. Le rovine sfuggono al tempo poiché sono somma di tempi diversi, sono un luogo privo d’età, sono manifestazioni d’un’assenza concreta e al contempo presenza viva. “Le rovine”, ha scritto Marc Augé, “sono come l’arte: un invito a sentire il tempo”. Sono il luogo in cui il presente incontra il passato, il luogo in cui un sogno si scontra col suo destino. Potranno essere a loro volta cancellate, ma non potranno mai essere legate a un’epoca precisa, ingabbiate, rivendicate. E l’idea che le rovine siano così sfuggenti vive, spesso inconscia, nell’animo di chiunque le osserva. Le rovine ci affascinano anche perché, confondendo i tempi che hanno vissuto e conservando i loro misteri poiché incapaci di raccontare una storia per intero, aprono la nostra immaginazione e ci comunicano, più o meno consapevolmente, un forte, emozionante senso di libertà ch’è dato proprio dalla distanza tra il nostro presente e il loro presente, tra chi costruì quegli edifici e noi che li osserviamo fatti a pezzi, tra l’azione dell’essere umano e della natura, una distanza nella quale infinite sono le storie, le speranze, le possibilità.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).