Perché ci piace la pittura di paesaggio?

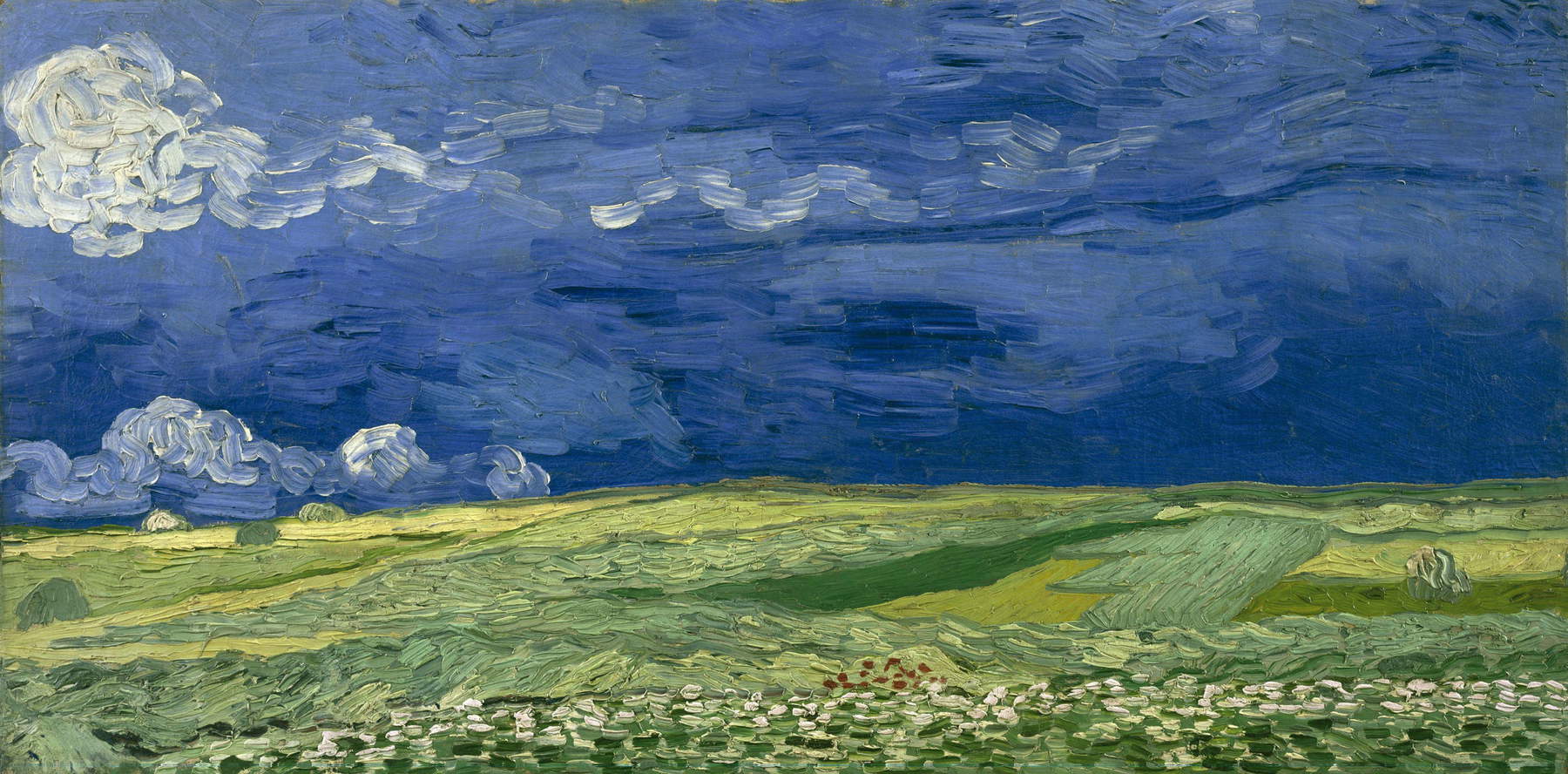

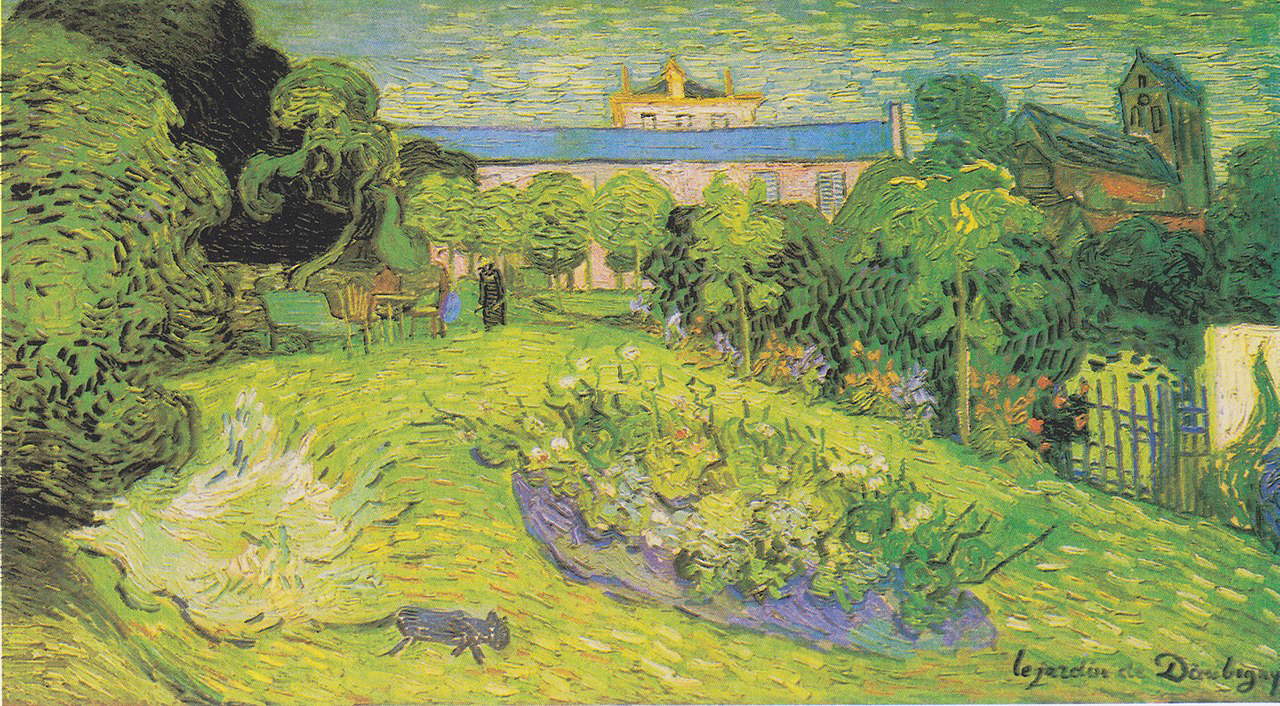

Scrivendo a suo fratello Theo e a sua cognata Jo verso la metà del luglio 1890, pochi giorni prima di morire, Vincent van Gogh diceva d’aver dipinto tre grandi tele, tre “distese di campi di grano sotto cieli turbolenti”, e diceva d’averle dipinte cercando di caricarle di sentimento, di fare in modo ch’esprimessero tristezza, solitudine estrema. “Queste tele”, scriveva Van Gogh, “vi diranno ciò che non posso dire a parole, ciò che considero sano e fortificante della campagna”. Non possiamo stabilire con gran precisione quali fossero le tele cui Van Gogh alludeva, probabilmente il Campo di grano sotto cieli agitati, il Campo di grano con volo di corvi e Il giardino di Daubigny, le prime due oggi al Van Gogh Museum di Amsterdam, l’altra al Kunstmuseum di Basilea, ma poco importa: più che l’identificazione esatta, per comprendere quel che Van Gogh voleva dire è più rilevante l’atmosfera di quelle opere. I lavori estremi di Van Gogh son stati spesso letti come sintomi palesi, manifestazioni più evidenti del suo disagio psichico, tanto più che lui stesso, nella lettera ai suoi familiari, affermava d’aver deliberatamente cercato d’evocare quel senso di tristezza che lo opprimeva, quella “tempesta”, come lui stesso la chiamava, che minacciava la sua esistenza. Forse però la critica s’è concentrata troppo sulla causa e poco sull’effetto, malgrado, ancora, lo stesso Van Gogh abbia fornito la chiave per comprendere la ragione di quei dipinti. La vista della campagna, ed è lui a dichiararlo a Theo e Jo, aveva su di lui un effetto benefico, e la dicotomia tra quello che l’artista provava in quel momento della propria esistenza e quello che lo rassicurava s’esprime in quei dipinti su cui Van Gogh stava lavorando negli ultimi giorni della sua vita. La contraddizione tra l’angoscia provata dall’artista e l’effetto “sano e fortificante” della campagna è soltanto apparente, e l’elemento alla base di quest’ambivalenza, si vedrà più avanti, è anche una delle ragioni per cui ancor oggi siamo attratti dalla pittura di paesaggio, come lo siamo da secoli a questa parte.

Per “paesaggio”, senza entrare troppo nello specifico d’una definizione che non mette tutti d’accordo, s’intenderà qui tutto ciò che è aspetto del territorio, al di là del fatto che la veduta sia urbana o naturale, al di là delle idee sulla quantità di natura che dev’entrare in un paesaggio affinché di natura si possa parlare, a prescindere dalla fondatezza o meno di voler includere nella pittura di paesaggio anche gli scorci di città, e anche a prescindere dal mezzo che ci restituisce il paesaggio (pittura o fotografia: in questa sede si farà riferimento solo alla pittura). Intanto, alla base del nostro interesse per la pittura di paesaggio c’è uno strappo, violento, che s’è consumato a un certo punto della storia della civiltà occidentale, uno strappo che Georg Simmel, nei suoi Saggi sul paesaggio, collocava alla fine del Medioevo, quando “l’individualizzazione delle forme interiori ed esteriori dell’esistenza, la dissoluzione dei legami originari e delle unioni in entità particolari differenziate […] ci ha fatto vedere per la prima volta il paesaggio nella natura” (sarà opportuno ricordare che Simmel, per “paesaggio”, intendeva un brano di natura circoscritto, delimitato, ricompreso in un orizzonte momentaneo o durevole). Non è esistita, nell’antichità e nel Medioevo, una pittura di paesaggio, perché la creazione del paesaggio “richiedeva una lacerazione rispetto al sentimento unitario della natura universale”. S’è dibattuto sull’eventualità che, invece, esistesse un senso del paesaggio anche in tempi antichi, si potrebbe discutere sulla precisa cronologia di questa lacerazione, sul momento esatto in cui l’idea che l’essere umano fosse diventato un’unità separata dalla totalità infinita della natura è diventata comune (perché questo è il punto della questione: non quando l’essere umano s’è accorto della sua separazione dall’unità della natura, ma quando quest’idea è diventata coscienza diffusa), ma chiaro è che una pittura di paesaggio comincia a diffondersi laddove sorge una coscienza del paesaggio, ovvero l’idea dell’esistenza d’un luogo, un “pezzo di natura”, come lo definiva Simmel (apparente contraddizione, dacché la natura non ha parti), separato dal resto, che può esser oggetto di contemplazione, descrizione, rappresentazione artistica.

È interessante rilevare come la pittura di paesaggio cominci a diffondersi in tutta Europa all’epoca della rivoluzione scientifica, stabilendo di fatto la prova d’un diverso modo d’intendere la natura, una natura che si scopriva essere analizzabile, scomponibile, misurabile in ogni sua parte, a fronte d’una natura pulsante e viva al di là della nostra volontà di comprenderne e misurarne i fenomeni. Ci sono comunque testimonianze del fatto che una pittura di paesaggio, anche piuttosto diffusa, esisteva già a metà del Cinquecento: nel 1547, Giorgio Vasari scriveva, in una lettera a Benedetto Varchi, che “non è casa di ciavattino che paesi todeschi non siano”, ovvero non c’era casa di ciabattino (la pittura di paesaggio era ritenuta la meno nobile) che non avesse un dipinto di paesaggio proveniente dall’Europa del nord, segnatamente dalle Fiandre o dall’Olanda dove il genere nacque, e appena un anno dopo Paolo Pino nel Dialogo della Pittura scriveva che i pittori nordici “fingono i paesi abitati da loro, i quali per quella lor selvatichezza si rendono gratissimi”. Vasari probabilmente esagerava, forse la diffusione del genere non era così capillare, ma il fatto che la pittura di paesaggio appena nata occupasse generalmente l’ultimo posto nella gerarchia dei generi artistici fornisce prova solare d’una caratteristica che ce la rende ancor oggi così gradita, ovvero la sua immediatezza: Rezio Buscaroli, nel suo saggio La pittura di paesaggio in Italia del 1935, parlando della nascita della pittura di paesaggio l’aveva definita un genere “democratico”, poiché “atto ad appagare ogni motivo di facile e corrente decorazione di interni di gallerie e di sale e di esterni di facciate, di logge, con costo anche relativo”, e poiché “con largo campo d’impiego dinanzi a sé”, anche in conseguenza del fatto che i dipinti di paesaggio che venivano prodotti tra Fiandre e Olanda erano di piccole dimensioni ed erano destinati “al piccolo interno”. Anzi: è verso la fine del Cinquecento che il genere lascia la tavoletta o la piccola tela ed entra nella decorazione ad affresco. Si potrebbe indicare come esempio fulgido la decorazione della Torre dei Venti del Vaticano, che fra il 1580 e il 1582 venne affrescata dai fratelli Matthijs e Paul Bril, pionieri del genere, con vedute di fantasia ispirati ai paesaggi dell’agro romano: entrambi erano specialisti della pittura di paesaggio di piccolo formato, ed entrambi furono pionieri della pittura di paesaggio come genere totalmente autonomo.

Si potrebbe pertanto immaginare che, oltre che una ragione filosofica, la nascita della pittura di paesaggio e il suo largo e duraturo successo abbiano anche ragioni sociali: James S. Snyder, in un suo saggio sul Rinascimento nordico, non poteva far a meno d’osservare che i primi specialisti del paesaggio, a cominciare dal fiammingo Joachim Patinir che già a inizio Cinquecento s’esprimeva nel genere (anche se, va sottolineato, non era ancora una pittura di paesaggio del tutto autonoma, dacché comprendeva sempre la presenza di figure attinte dal repertorio sacro o mitologico), avevano cominciato a ottenere riscontri in virtù della graduale perdita d’importanza della pittura religiosa nel nord in epoca di riforma luterana (s’assistette a una sorta d’inversione: se prima il paesaggio era relegato ai margini della raffigurazione d’un santo o d’un episodio sacro, dal XVI secolo l’episodio sacro si rimpicciolisce fin quasi a sparire e a passare in secondo piano, diventa il pretesto minuscolo per un dipinto che attira l’attenzione più sull’ambientazione che sulle figure) e in virtù dell’imporsi dei gusti d’una nuova schiera di committenti che venivano dalla classe media.

Immediatezza, facilità d’accesso, una folta torma di pittori che aveva cominciato a specializzarsi nel genere, opere di formato ridotto che potevano essere acquistate con somme decisamente più contenute rispetto a quelle necessarie per procurarsi quadri con altri soggetti: ecco le ragioni del successo della pittura di paesaggio tra Cinque e Seicento, prima ancora ch’entrasse nelle case della nobiltà romana e italiana in generale, dove inizialmente non era slegata da contesti celebrativi. Valgono gli esempi dei paesaggi del Guercino in Casa Pannini (oggi alla Pinacoteca Civica di Cento), che son tra i primi esempî di pittura di paesaggio autonoma in Italia: il committente, Bartolomeo Pannini, voleva evidentemente esaltare la prosperità delle terre centesi affidando al pittore un fregio decorativo che includesse vedute della campagna di Cento e scene di lavoro per decorare la propria residenza. A ragioni simili doveva rispondere la “Stanza dei Paesi” del Casino dell’Aurora, affrescata da quattro dei maggiori specialisti in paesaggio d’inizio Seicento, e cioè Paul Bril, Guercino, Domenichino e Giovanni Battista Viola. A Roma, l’interesse per la pittura di paesaggio può esser vista anche come un riflesso dell’economia cittadina che prosperava anche grazie ai prodotti della sua vasta campagna: è stato calcolato che Claude Lorrain, per esempio, produsse circa metà dei suoi trecento paesaggi noti per la sua folta clientela romana.

S’è detto che, in epoca di rivoluzione scientifica, la frattura che avrebbe originato il senso del paesaggio sarebbe diventata scoperta, tant’è che la possibilità di comprendere la natura secondo una visione che potesse prescindere dall’analisi scientifica, scriveva Joachim Ritter citando Von Humboldt, avrebbe presupposto che, accanto alle scienze della scoperta e alla “attività associativa della ragione”, fosse subentrato “con ugual dignità l’organo della suddetta missione, lo ‘stimolo’ di quella ‘visione del mondo’, ossia il ‘piacere’ che la ‘vista della natura’ garantisce ‘indipendentemente dalla cognizione delle forze operanti’”. Probabilmente non occorre immaginare una crepa così marcata tra un modo di vedere la realtà secondo il metro della scienza e una visione ch’è invece legata all’arte, una contrapposizione tra sentimento scientifico e sentimento estetico: non si spiegherebbe altrimenti un dipinto come la Fuga in Egitto di Adam Elsheimer che ambienta l’episodio evangelico in un bosco rischiarato dai bagliori d’una luna e d’un cielo stellato eseguiti come se l’artista avesse contezza scientifica di quello che stava facendo (tant’è che s’è ipotizzato che conoscesse gli studi astronomici di Galileo). Anzi, la pittura di paesaggio, specialmente nell’Italia d’inizio Seicento, mirava a ricomporre, col tramite dell’arte, quella dicotomia tra reale e ideale che aveva caratterizzato gli esordî del genere: le vedute ch’erano sorte nelle Fiandre del Cinquecento non erano solo prodotti di fantasia, ma erano scorci di paesaggio animati da effetti pittoreschi, violenti contrasti di luce e ombra, colori irrealistici, spesso erano animati dall’intento d’accentuare una carica emotiva, una carica drammatica. Nella Roma dei primi anni Venti del Seicento, nel breve tempo in cui Gregorio XV fu al soglio pontificio, l’idea di voler ammirare vedute di paesaggi reali aveva orientato le scelte artistiche dell’entourage dei Ludovisi, che per la summenzionata Stanza dei Paesi vollero chiamare pittori che fossero in grado di mitigare questi eccessi e di restituire paesaggi credibili. Nelle collezioni Ludovisi, nel 1633, erano attestati “due paesi compagni alti palmi 7 in circa cornice dorata di mano di Domenichini”, ovvero il Paesaggio con Ercole e Caco e il Paesaggio con Ercole e Acheloo del Domenichino: a questi “due paesi” probabilmente alludeva Bellori nelle sue Vite dove, a proposito di alcuni dipinti con le fatiche di Ercole, scriveva che “ogni parte di sito è scelta e naturalissima”. Ma anche più a nord gli artisti venivano esortati a farsi ispirare dalla natura: già nel 1604, Karel van Mander, nel suo Schilder-Boeck, il “Libro della Pittura”, moderno trattato di teoria dell’arte, riservando un intero capitolo alla pittura di paesaggio (era la prima volta che accadeva), consigliava ai giovani artisti di “andare a guardare la bellezza là fuori […] lì vedremo molte cose che ci servono per comporre paesaggi”.

L’idea che la pittura di paesaggio fosse un tentativo di ricomposizione pervade anche le pagine di Ritter, che per spiegare questo senso di perdita chiamava in causa un’opera poetica di Friedrich Schiller, Der Spaziergang, “La passeggiata”, in cui il protagonista, un viandante, uscendo di casa “fuggiasco dal carcere urbano e dalla noia di miseri colloqui”, cerca rifugio nella natura. Non si tratta però d’una semplice contrapposizione tra città e campagna: fosse così, il solo atto dell’immersione totale nella natura basterebbe a colmare quel senso di perdita che la civiltà occidentale comincia ad avvertire. La città, per Schiller, è sede della libertà umana che lavora, trasforma, vende i prodotti della natura, e vivere nella città è presupposto affinché s’esprima la “libertà nella scienza e nell’operosità”: la reificazione della natura è dunque condizione necessaria affinché la libertà dell’essere umano possa aver luogo, affinché l’essere umano possa non esser più schiavo, ma legislatore della natura. Ne consegue che il totale ritorno alla natura non diventa più possibile, pertanto il paesaggio, specialmente attraverso la sua rappresentazione estetica, ha “la funzione positiva”, scrive Ritter, “di mantenere aperto il legame tra l’uomo e la quieta natura circostante, facendo in modo che tale legame si esprima e si manifesti visibilmente”. Di conseguenza, “il paesaggio, inteso come la natura visibile della vita sulla terra conforme alla concezione tolemaica, appartiene alla struttura scissa che caratterizza la società moderna”.

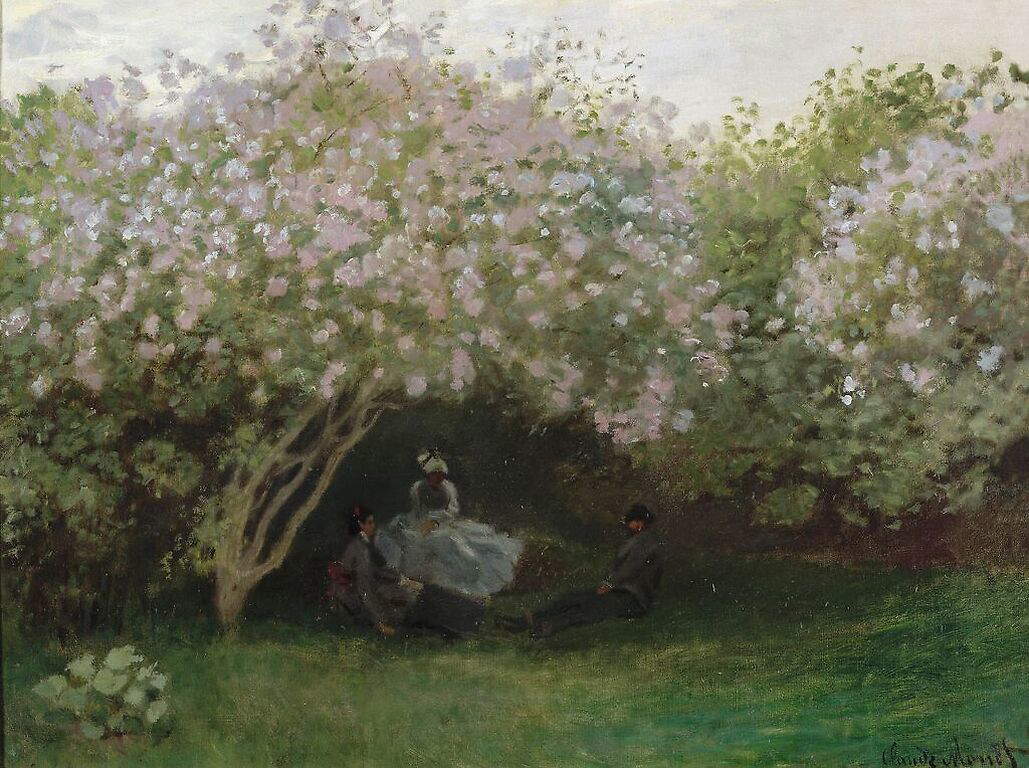

Il fatto che la pittura di paesaggio concorra a colmare un vuoto, a sanare un senso di perdita, si riflette inevitabilmente anche nel rapporto tra singolo individuo e opera d’arte. La pratica d’acquistare un dipinto come un ricordo di viaggio, com’è noto, era ampiamente diffusa tra i grandtourists che tra la fine del Seicento e il primo Ottocento percorrevano l’Italia per conoscere i suoi tesori. Nel 1740, un ventitreenne Horace Walpole, in una lettera del 23 aprile a Henry Seymour Conway, scriveva: “Ho fatto il pieno di medaglie, lampade, idoli, stampe ecc. e tutte quelle piccole cose da comprare che posso ottenere. Comprerei anche il Colosseo, se potessi”. E tra gli acquisti non mancarono i dipinti: sappiamo dalla sua corrispondenza che Walpole comperò, per esempio, diverse opere di Giovanni Paolo Panini, di cui peraltro è rimasta anche qualche traccia negl’inventarî delle collezioni della famiglia. Il ricordo è la traccia d’un evento, e può essere inteso come un meccanismo che la memoria attiva per accorciare la distanza rispetto a una perdita. Un dipinto può non soltanto contribuire ad attenuare l’indeterminatezza del ricordo: ha il potenziale di suscitare un’esperienza profonda, come ha spiegato con somma efficacia John Berger, prendendo a esempio i Lillà di Monet, per il fatto che a suo avviso la vaghezza d’un dipinto impressionista è in grado d’attivare meglio questo meccanismo (ma chiunque può compiere l’esercizio con qualunque dipinto, dacché le sensazioni son soggettive): “Il manifestarsi della memoria del nostro senso della vista è evocato così acutamente che altri ricordi legati ad altri sensi – profumo, calore, umidità, la trama di un abito, la lunghezza di un pomeriggio – vengono a loro volta estratti dal passato […]. Precipitiamo in una specie di vortice di memorie sensoriali, diretti verso un momento di piacere sempre più evanescente, che è un momento di totale riconoscimento”. E anche laddove il paesaggio non voglia evocare un ricordo, non viene meno il tentativo di ricomponimento: si pensi a Friedrich e ai paesaggi dei pittori romantici, costretti a vivere nel dissidio tra l’intimo della loro esistenza e l’immensità dello spazio che s’apriva oltre le finestre da cui vedevano il mondo (tant’è che la finestra è un topos ricorrente nella pittura romantica), un dissidio che si traduce nell’irrealizzabile desiderio d’infinito (Sehnsucht, lo avevano chiamato i tedeschi, come il titolo d’un poesia di Joseph von Eichendorff che s’apriva col motivo della finestra aperta sulla campagna: “Le stelle brillavano di luce dorata / E io stavo solo alla finestra / E ascoltavo il suono distante / Del corno della posta nella campagna calma. / Il cuore mi s’incendiò in corpo / E io pensavo segretamente: / Ah, se solo potessi viaggiare anch’io là / in questa magnifica notte d’estate!”.

L’atmosfera che Van Gogh voleva evocare coi suoi dipinti, s’è detto in apertura, è fondamentale per comprendere le ragioni di quelle opere, oltre che uno dei motivi per cui siamo così attratti dalla pittura di paesaggio, anche adesso: i paesaggi godono ancor oggi d’una larghissima fortuna, non sono pochi i grandi e grandissimi artisti contemporanei che praticano il genere (Hockney, Kiefer, Katz, Alÿs, Stingel e si potrebbe continuare a lungo), e ogni fiera d’arte, dalla più importante fino alla piccola kermesse di provincia, è colma di dipinti di paesaggio. Del resto non è difficile elencare le ragioni per cui tutti abbiamo un dipinto di paesaggio che ci piace: è immediato, è fonte d’ispirazione, evoca un ricordo, suscita un sentimento, raffigura un luogo che amiamo e al quale vogliamo ritornare (chi frequenta le aste di pittura sa benissimo a cosa va incontro se c’è in vendita un dipinto che raffigura un luogo ben identificabile: solitamente si scatenano battaglie).

Sul finire dell’Ottocento si sarebbe diffusa l’idea per cui un paesaggio riflette uno stato d’animo: “un paesaggio qualsiasi”, scriveva Henri-Frédéric Amiel nel suo Journal intime, “è uno stato d’animo, e chi li sa leggere entrambi si meraviglierà di ritrovarne la similitudine in ogni dettaglio”. Amiel s’era reso conto che i fenomeni esteriori hanno un riflesso sull’interiorità dell’individuo e che, all’inverso, l’essere umano è in grado di proiettare i propri sentimenti sulla realtà. Van Gogh non conosceva il Journal intime, pubblicato tra il 1883 e il 1884 (o, se lo conosceva, non ci è dato saperlo, ma sarebbe strano: dalle sue lettere si ricava un’idea profonda delle sue letture), ma questo concetto era comunque già avvertito più o meno consapevolmente dagli artisti ben prima di Amiel. E soprattutto, Van Gogh aveva intuito che un paesaggio può esser caricato d’accenti proprî: lo si può fare, seguendo Simmel, perché un paesaggio è un brano delimitato d’una totalità, anche laddove lo si voglia considerare un tentativo di ricucitura d’una separazione, di riempimento d’un vuoto. L’esempio della lettera di Van Gogh è utile per rendere evidente quanto sia difficile circoscrivere la Stimmung d’un paesaggio, come la chiamava Simmel, adoperando un termine intraducibile in italiano, che potremmo rendere come “intonazione”, anche se non sarebbe del tutto fedele, perché la Stimmung è un’intonazione la cui causa ci sfugge: in quale misura questa tonalità “ha il proprio fondamento oggettivo in se stessa, dato che è pur sempre una condizione spirituale, e può quindi trovarsi solo nel sentimento riflesso dell’osservatore, e non nelle cose esterne, prive di coscienza?”. Il paesaggio si palesa a noi che l’osserviamo come riflesso d’uno stato d’animo che noi proiettiamo su quel brano di natura o di città che stiamo osservando, ma allo stesso tempo quel brano di paesaggio sembra agire su di noi, sembra esser dotato d’una sua tonalità che noi cerchiamo di cogliere. Non possiamo però stabilire se venga prima la nostra rappresentazione del paesaggio o il sentimento che il paesaggio sembra avere. Probabilmente neppure Van Gogh avrebbe saputo dire se veniva prima la proiezione della sua angoscia sul paesaggio o l’effetto salubre che il paesaggio suscitava su di lui. Certo è che quella veduta aveva per lui un’intonazione. Ed è anche quest’intonazione uno dei motivi per cui siamo attratti dalla pittura di paesaggio.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).