Storia dell'arte italiana dal 2000 a oggi. Parte 4: pittura italiana contemporanea

Sappiamo benissimo che la teoria dell’eterno ritorno dell’uguale sviluppata da Nietzsche non rappresenta una regolare esposizione filosofica, tantomeno una potenziale ipotesi scientifica, quanto più un’oscura profezia. Ma come nei romanzi distopici, che ci mostrano una realtà alternativa e terribile per farci riflettere sulla nostra società, anche la concezione che l’universo rinasca e rimuoia ciclicamente ci indica qualcosa sul nostro modo di intendere l’esistenza. Per esempio, ci fa soffermare sul fatto che, se una cosa accade una sola volta per poi dissolversi nel vuoto, è quasi come se non fosse mai accaduta. Se la immaginiamo isolata nell’oceano di accadimenti di cui si compone l’esistenza, in effetti, risulta piuttosto marginale. Di contro, assumono un volume d’essere più definito quelle cose che sono dure a morire, che nonostante dei periodi in ombra prima o poi tornano a ripresentarsi. Nel mondo dell’arte, questo ruolo è indubbiamente ricoperto dalla pittura.

È stata forse la prima espressione creativa a nascere (con l’arte rupestre), sicuramente sarà l’ultima a morire. Se dal dopoguerra fino agli anni Dieci del Duemila in Italia (come nel resto dell’Occidente) la messa su tela di forme e colori, salvo la parentesi della Transavanguardia, aveva ceduto il passo a soluzioni nuove e poco convenzionali, negli ultimi vent’anni abbiamo assistito al riemergere del medium più caro alla maggior parte degli appassionati. Per farlo, la pittura ha però dovuto accettare, almeno in una prima fase, un compromesso con la sperimentazione che l’aveva marginalizzata per decenni. In sostanza, per tornare a presenziare sulla scena contemporanea i dipinti hanno dovuto accettare di non prendere la forma esteriore della pittura su tela, oltrepassando almeno inizialmente il concetto di bidimensionalità e sovvertendo le consuete relazioni spaziali con lo spettatore.

In Italia, l’interprete principale di questa corrente ibrida è stato indubbiamente Rudolf Stingel (Merano, 1956). Nato in Alto Adige, il pittore inizia a farsi conoscere nel 1989, quando realizza un manuale di Istruzioni che illustrava come realizzare i suoi quadri astratti. Nel 1991 inaugura l’utilizzo del tappeto, che alla Daniel Newberg Gallery di New York si staglia nel suo arancione brillante all’interno della galleria bianca. Esperimento che ripete in modo molto simile alla Biennale di Venezia due anni dopo. Negli anni Duemila continua a sperimentare, utilizzando per le sue installazioni pittoriche supporti inusuali come lo Styrofoam e il Cellotex, e cercando la partecipazione del pubblico (vedi arte relazionale). Con l’avanzare degli anni il pittore “pulisce” sempre più l’esercizio pittorico, portandolo con più frequenza sui binari consueti della tela e del figurativismo (Untitled (After Sam)), senza però abbandonare né l’astrazione né le varie sperimentazioni che l’anno reso celebre. Nel 2013, per esempio, ricopre di una moquette a disegno orientale la totalità di Palazzo Grassi a Venezia.

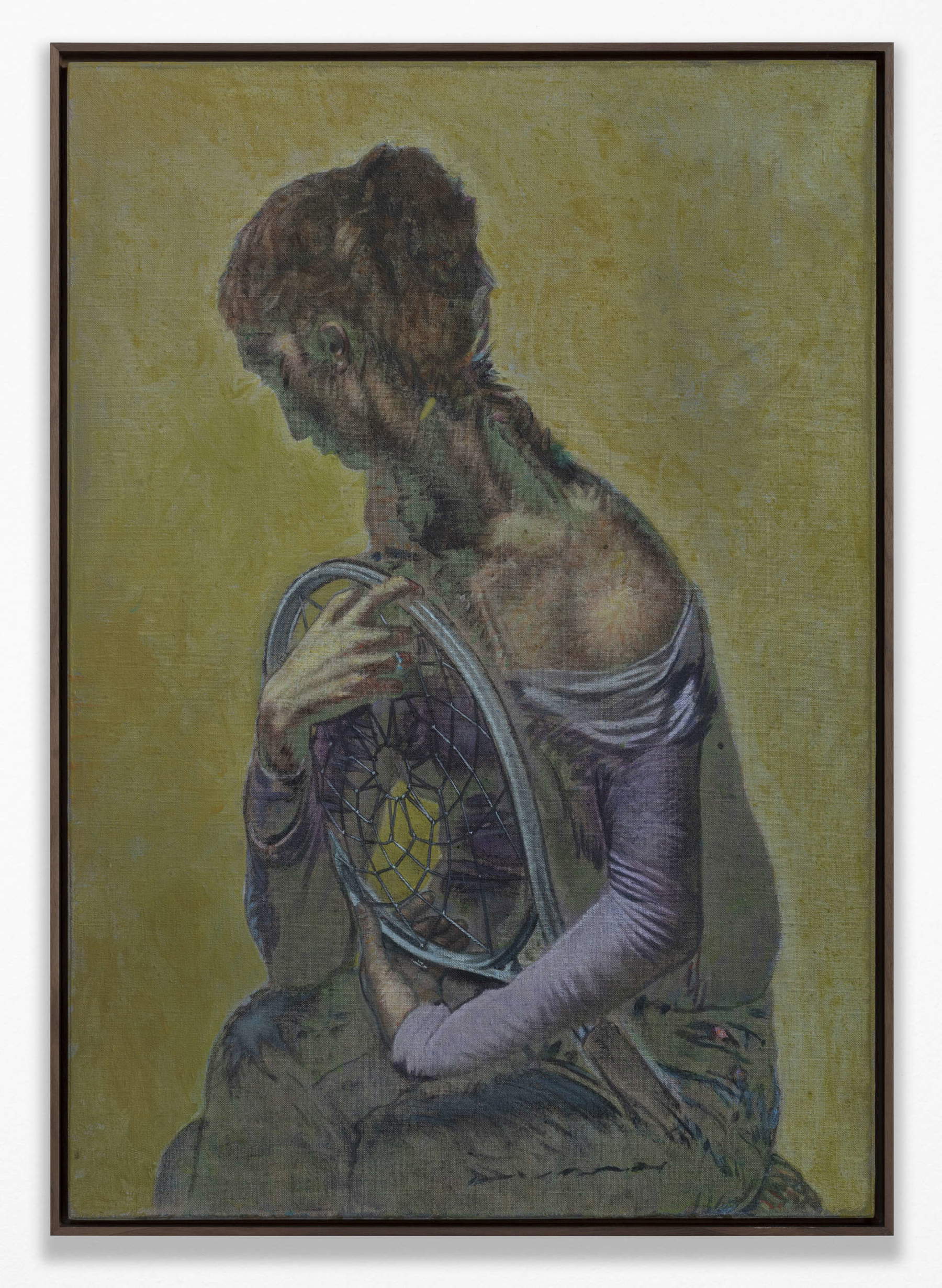

In un interregno forse ancora più vasto si è mosso Roberto Cuoghi (Modena, 1973), che nel corso della sua carriera, sito ufficiale alla mano, ha sperimentato almeno 19 medium differenti, dalla scultura alla performance, dalla fotografia alla musica. Tra questi anche la pittura, che ha interpretato in chiavi eterogenee: espressionista, pop, astratta, iperrealista. Sempre con piena padronanza tecnica e fine audacia estetica. Sono un esempio i Quadri Neri, come Senza titolo (Mappamondo nero con bollini) del 2003, dove evoca un paesaggio astratto grazie a vari materiali, dalla grafite al plexiglass satinato. Oppure D+P(XIXA)mm (2010), un dittico di pastello, gesso e aria compressa su carta e setacryl che raffigura un uomo ritratto su quelli che paiono due piatti. Sempre più, soprattutto negli ultimi anni, la sua pittura si è occupata di ritrattistica, per esempio in P(XVPs)po, 2020, dandone spesso un’interpretazione allucinata e lisergica, oppure di un astrattismo di matrice reale come in P(XLVIIIPs)po del 2022, o inerente alle texture.

Un percorso simile, anche se meno istrionico e concettualmente molto più legato alla pittura, è quello di Pietro Roccasalva (Modica, 1970), che negli anni ha comunque svolto diverse incursioni nella performance, fotografia, scultura e video. Come i colleghi sopracitati, anche Roccasalva gode di un eclettismo e di una tecnica tali che gli consentono di muoversi tra stili e poetiche, contaminando così tante suggestioni da trovare infine una propria voce unica. Per lui il citazionismo non è retorica, ma occasione per generare convergenze tra forme stilistiche molto distanti - assira, cubista, neoclassica, rinascimentale - per generare punti di contatto momentanei o duraturi, cortocircuiti estetici dalla scintilla misteriosa. Perché un gallo indossa un abito da guardia svizzera (Senza titolo, 2010)? Perché La sposa occidentale (2021) sembra specchiarsi in una racchetta da tennis le cui corde sono intrecciate in una sorta di mandala? Perché nel metafisico Untitled (Giocondità VII), 2020, la cupola dello strano edificio ricorda così tanto uno spremiagrumi? Poche risposte e molta suggestione poetica emergono da una pittura labirintica e fluviale, dalle mille derivazioni ed esiti.

Più marcato l’integralismo pittorico di Giovanni Frangi (Milano, 1959), che pure si è cimentato più volte con la scultura. Emblematico del dialogo tra le due lo stand che la Galleria dello Scudo di Verona portò a Miart, la fiera dell’arte contemporanea di Milano, nel 2001, che presentava dipinti di dimensioni molto varie accostati a sculture che dal pavimento risalivano sulle pareti. Frangi trova però la sua piena cifra stilistica nei dipinti a tema naturalistico, dove però la natura si manifesta alterata nei colori e nella forma, muovendosi su un crinale ambiguo e aperto a suggestioni, che potrebbe ricordare tanto l’interpretazione coloristica di Gauguin (Dauntsey Park) quanto il color field americano (Usodimare, 2016). Volendo restringere ulteriormente il campo e avvicinarci ai giorni nostri, ancora più rappresentative sono le opere in cui l’elemento naturale pare sospeso, ciondolante sul baratro dell’astrattismo (La legge della giungla, 2015) o pienamente abbandonato ad esso (Settembre, 2016).

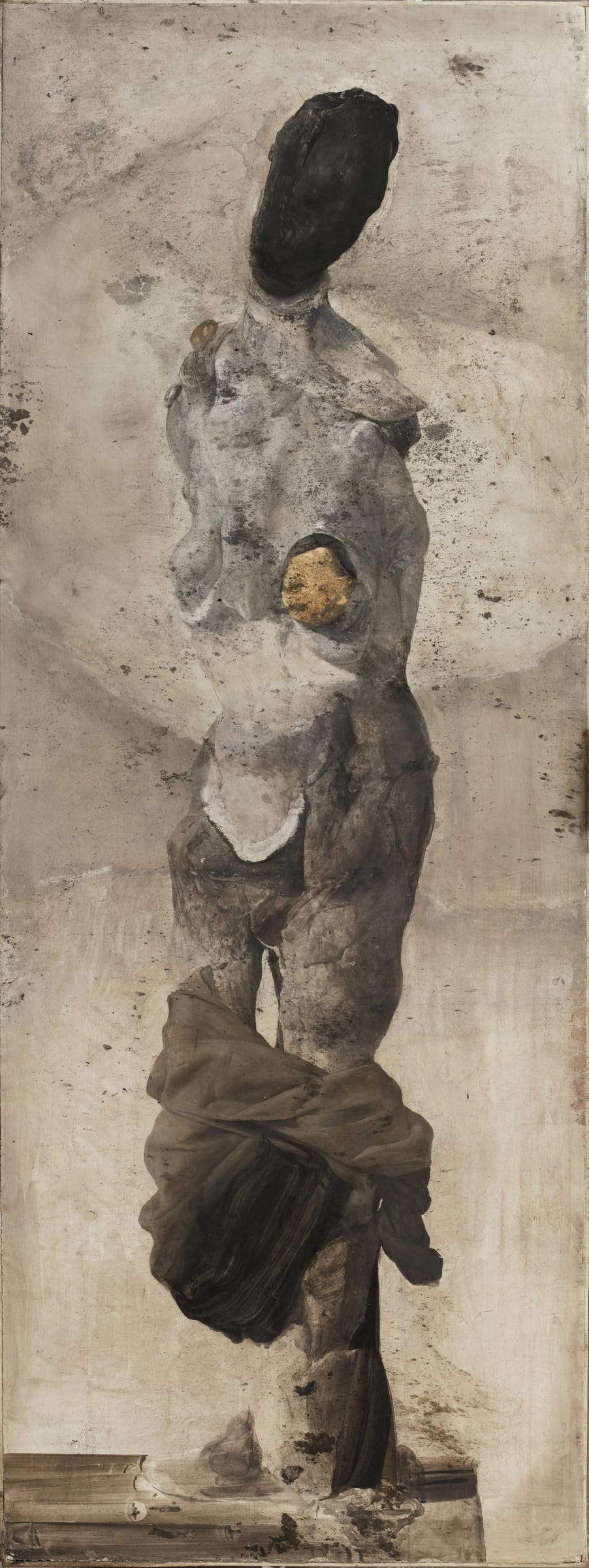

Da un bilanciamento tra pittura e scultura è partito anche Nicola Samorì (Forlì, 1977), che poi come Frangi si è specializzato nell’uso del pennello. Partendo dalla copia di opere, in particolar modo del Cinquecento e del Seicento, l’artista interviene trasformandole e reinterpretandole fino a stravolgerne l’essenza. É in particolare la ritrattistica a subirne le conseguenze, con volti spesso coperti (About Africans, 2013; JV, 2009) o sfregiati (Pentesilea, 2018). Intenzioni che esplicita direttamente: “fustigo la pittura per vederla sanguinare, perché la considero alla stregua di un corpo che viene trattato come un organismo ormai anemico, mentre non lo è per nulla. Le immagini e la loro narrazione sono funzionali a questa messa in scena che ha bisogno della metafora della carne per farsi inequivocabile”.

Rievocano reminiscenze storiche anche le opere di Patrizio Di Massimo (Jesi, 1983), che orbitano intorno al barocco per drammaticità dei toni. Esse, contenutisticamente, aderiscono però in modo netto alla contemporaneità, mettendo in scena momenti di vita quotidiana, che il pittore eleva a istanti poetici con stile saturo e iperrealista. Spesso è inoltre proprio lui a farsi protagonista di scene domestiche e ordinarie, calandosi di volta in volta in contesti molto diversi, oscillando dal riferimento artistico (Autoritratto con Philip Guston, 2022; Bauhau, 2019) a una dimensione perturbante che si ancora al realismo pur ammiccando a una corrente sobria di surrealismo (A Blue Room, 2021).

Come Di Massimo, ci sono altri pittori che negli ultimi anni sono riusciti a distinguersi nel gruppo di autori portatori di un nuovo linguaggio pittorico, caratterizzato perlopiù da una miscela efficace tra contenuto contemporaneo e formalismi d’eco novecentesco. Tra questi c’è Rudy Cremonini (Bologna, 1981), specializzato nell’uso dei colori ad olio, che applica sulla tela senza prima delimitare il campo di intervento con un disegno preparatorio. Il dipinto risulta così libero, liquido, immerso in un’atmosfera sognante, che ricorda proprio gli accadimenti che viviamo nel sonno, privi di confini d’esistenza precisi. Evoca immagini che risuonano dalla nostra immaginazione, ricordi, paure e insicurezze. Spesso interessato a spazi abitativi circoscritti o chiusi, Cremonini ritrae soggetti umani in ambienti domestici The lord of the archive, 2019), animali negli zoo (I am a flamingo in your eyes, 2015), piante esotiche nelle serre (Pink cactus, 2018) o close up di paesaggi così stretti da risultare anch’essi confinati (Intricate, 2021). Di piante e sogni s’intende anche Thomas Berra (Desio, 1986), autore che centra un altro punto fondamentale della pittura contemporanea, non solo italiana: l’annullamento della distinzione tra figurazione e astrazione. In questa terza dimensione, nata dallo scontro dialettico delle precedenti, Berra opera sia quando sceglie un soggetto umano (spesso reso in modo bidimensionale, essenziale e minimale, come in Non c’è niente che sia per sempre, 2021) che quando si indirizza verso il mondo vegetale. In particolare, quest’ultimo ambito è l’oggetto della ricerca che lo sta impegnando dal 2015 in poi. D’altra parte, è lo spazio d’indagine perfetto per il suo stile, quello che gli dà l’occasione di allacciarsi alla realtà, come pure di determinare pattern astratti o abbandonarsi al flusso di segni indisciplinati e cromie vorticanti (Elogio delle vagabonde).

Corpi, spazi e oggetti sconfinano l’uno nell’altro anche nella pittura di Guglielmo Castelli (Torino, 1987). Animato da un approccio intimo e personale, l’autore allestisce situazioni di grande profondità drammatica, dove i colori vivaci di stampo americano si uniscono ad accenni simbolisti di matrice europea. Sempre ammantati da un velo di malinconia, i suoi dipinti risultano figurativi pur partendo da concetti inerenti all’astrazione, come la distribuzione e il bilanciamento dei livelli cromatici, della materia, dei suoi eccessi e delle sue rimozioni. Per farlo, Castelli opera a una certa distanza dalla tela, la approccia in maniera performativa interagendo con essa da prospettive diverse. Una volta di più, dunque, risulta evidente come ad un’analisi profonda ogni espressione artistica, antica o attuale, sia da iscriversi all’interno di un flusso in cui le singolarità sono difficilmente isolabili. Ogni esperienza si inserisce in un contesto sensibile ad ampliarsi all’infinito, ad allacciare connessioni e rilanciare rimandi ad oltranza. Questo rende l’impresa dello storico e del critico - chiamato a selezionare dei frame da questo scorrere, a bloccare degli elementi ed elevarli a simbolo di un nucleo di eventi più complesso - particolarmente ardua. Noi ci abbiamo provato, consapevoli che analizzare tempi così vicini, forse troppo vicini per essere ben a fuoco, lo è ancora di più.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE