Come il mecenatismo di Pandolfo Petrucci cambiò il volto di Siena nel Rinascimento

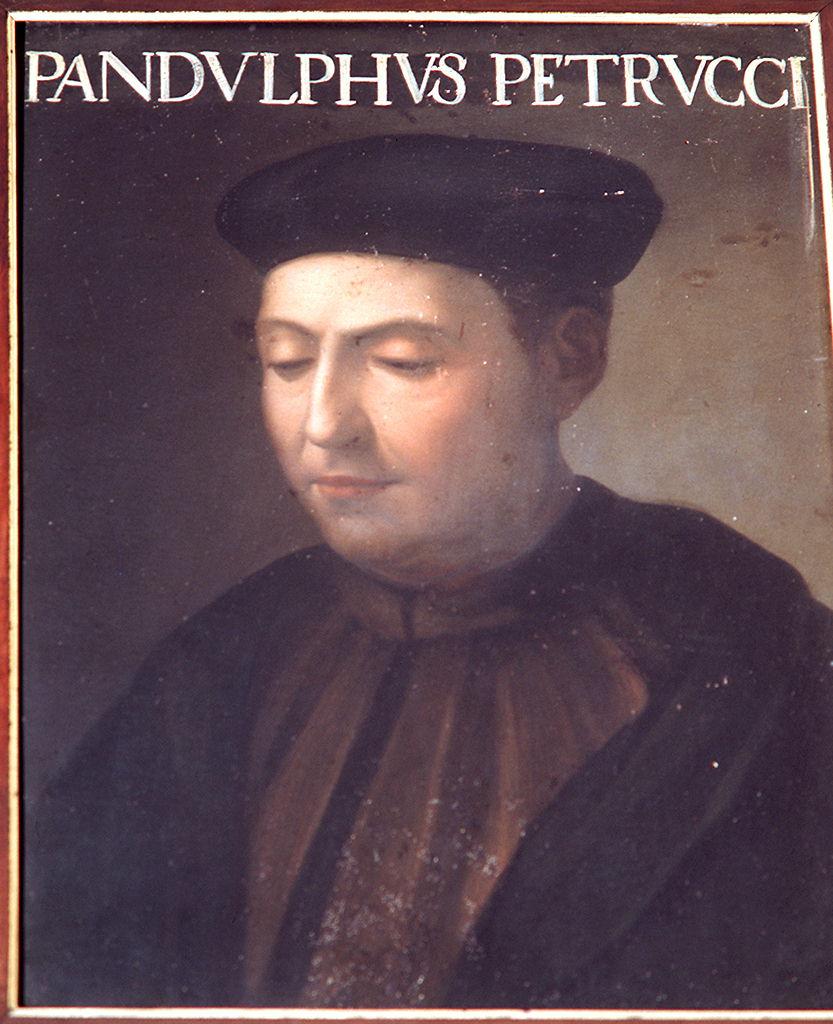

Un mecenate talmente splendido da meritarsi l’appellativo di “Magnifico”. Pandolfo Petrucci (Siena, 1452 – San Quirico d’Orcia, 1512) fu uno degli uomini più potenti della Siena di fine Quattrocento e la sua attività nell’ambito delle arti contribuì in maniera sostanziale a plasmare il volto della città. La famiglia Petrucci apparteneva alla ricca borghesia mercantile senese e Pandolfo faceva parte del Monte dei Nove, uno dei cinque “partiti” di Siena (anche se erano molto diversi dai partiti politici attuali: possiamo immaginarli come dei raggruppamenti istituzionalizzati, che rappresentavano gli interessi di altrettante parti della popolazione, e che si dividevano il governo della città): la sua carriera politica cominciò negli anni Ottanta del XV secolo, e subito, nel 1483, venne esiliato dalla città assieme ad altri “noveschi”, com’erano chiamati i membri del Monte dei Nove (all’epoca dell’esilio, la Repubblica di Siena era governata dal Monte del Popolo). Il 22 luglio del 1487, assieme ad altri noveschi fuoriusciti, riuscì a tornare in città con un colpo di Stato che, facendo leva sul malcontento che serpeggiava tra i cittadini di Siena, rovesciò il governo popolano e consegnò il potere nelle mani del Monte dei Nove. A seguito del colpo di Stato, Pandolfo, all’epoca trentacinquenne, ebbe un incarico nei Nove di Guardia, ente cui spettava il mantenimento dell’ordine pubblico. Fu la prima tappa del suo scintillante cursus honorum.

Ricoprì l’incarico dei Nove di Guardia per otto anni, fino al 1495, e nel frattempo, nel 1488, si sposò con Aurelia Borghesi, figlia di Niccolò Borghesi, letterato, umanista, membro di una delle più illustri famiglie della città (da cui sarebbe poi discesa la linea che cambiò le sorti della Roma del Seicento, col cognome però cambiato in Borghese), e politico tra i più influenti della città. Un matrimonio simile contribuì a rafforzare la posizione sociale e politica di Pandolfo Petrucci, che si trovò di fatto a esercitare un’azione politica sempre più rilevante, seppur informalmente, all’interno del governo della Repubblica. Tra i provvedimenti che Siena assunse sotto la spinta di Petrucci si può citare, per esempio, la ristrutturazione delle difese della città ordinata poco dopo la scomparsa di Lorenzo il Magnifico a Firenze, un’azione fondamentale in un periodo che si preannunciava decisamente turbolento (e tale, infatti, sarebbe stato). Quando, nel 1494, Carlo VIII discese in Italia e il 2 dicembre dello stesso anno entrò in Siena, Pandolfo Petrucci fu tra coloro che non osteggiarono l’ingresso del re di Francia, malgrado il sovrano avesse imposto il rientro degli esiliati dal colpo di Stato del 1487: la linea moderata di Pandolfo risultò quella capace di riscuotere maggiori consensi, anche se gli inimicò il più importante membro della fazione rivale, Lucio Bellanti, che in seguito a un’ulteriore scontro con Pandolfo Petrucci venne esiliato nel 1496, con l’accusa di aver ordito una congiura contro di lui. Bellanti riparò a Firenze dove venne assassinato nel 1499, col sospetto che il mandante fosse lo stesso Petrucci. Allo stesso modo vige il sospetto che ci fosse la mano di Petrucci dietro l’assassinio del suocero Niccolò Borghesi, ucciso nel 1500, dopo che la sua fazione si era schierata contro un provvedimento, deciso dallo stesso Petrucci. Pandolfo era infatti divenuto signore de facto di Siena nel 1497 dopo la morte del fratello Iacopo e il suo ingresso nella nuova Balìa (il principale organo di governo della Repubblica assieme al concistoro: i membri venivano nominati a scadenze fisse dal consiglio generale, una sorta di parlamento): la scomparsa del fratello e l’esilio di Bellanti, che era l’altro esponente di spicco della dirigenza senese del tempo (tanto che lo storico Maurizio Gattoni parlò di una “diarchia militare” composta da lui e da Petrucci), lo resero di fatto l’arbitro incontrastato della politica senese.

In politica estera, Pandolfo Petrucci fu protagonista centrale delle vicende della sua epoca. Con Firenze, come detto sopra, stabilì una tregua nel 1498 e l’anno successivo rafforzò la propria posizione stringendo un’alleanza con il re di Francia Luigi XII al momento della sua calata in Italia (i francesi erano infatti alleati dei fiorentini). Una garanzia di tranquillità per Siena, ma anche uno strumento utile quando la città venne minacciata dall’espansionismo di Cesare Borgia, il Valentino, all’epoca della sua violenta campagna militare nell’Italia centrale. Quando nell’estate del 1502 Borgia conquistò Urbino apparve chiaro che le città minacciate in rapida successione sarebbero state Perugia e Siena. Pandolfo Petrucci fu dunque tra gli organizzatori di una congiura (alla quale parteciparono anche diversi signori di spicco, come Guidobaldo di Montefeltro, Ermes Bentivoglio, Vitellozzo Vitelli, Gian Battista Orsini), in seguito nota come la Congiura della Magione dal nome della città in cui si tenne, alla quale però il Valentino riuscì a scampare. La sua vendetta fu poi brutale: il 31 dicembre dello stesso anno, conquistata Senigallia, invitò alcuni dei congiurati col pretesto di una riappacificazione, ma li fece poi uccidere dopo averli fatti torturare (l’evento, uno dei più famigerati del Rinascimento, è noto come la “Strage di Senigallia” e fu oggetto di un noto trattato di Niccolò Machiavelli). Pandolfo riuscì a scampare al massacro poiché decise saggiamente di rifiutare l’invito del Valentino a Senigallia e di abbandonare contestualmente Siena (Cesare Borgia aveva infatti chiesto e ottenuto di far espellere Pandolfo dalla Balìa): nel frattempo, esiliato a Lucca, forte dell’appoggio di Luigi XII e di Firenze (in cambio però della cessione di Montepulciano agli antichi rivali), lavorò per tornare in città, dove rientrò già nel mese di marzo, poiché il re di Francia impose il ritorno di Pandolfo a Siena, che riuscì dunque in poche settimane a compiere il suo ingresso in città, e per di più acclamato come difensore della libertà della patria, poiché grazie alla sua azione politica era riuscito a evitare che Siena facesse la fine delle città sottoposte alle azioni violente del Valentino. Da quel momento, Pandolfo Petrucci avrebbe continuato a governare senza rivali (e nel luglio del 1507 fu riconosciuto anche primus inter pares dai membri della Balìa), fino al suo ritiro a vita privata nel febbraio del 1512, pochi mesi prima di scomparire, il 21 maggio del 1512.

Come anticipato, Pandolfo Petrucci fu un eccelso mecenate, e la sua azione fu capace d’esprimersi sia in privato, sia in pubblico, specialmente dopo il 1497, grazie alle grosse ricchezze accumulate. La Siena rinascimentale serba traccia indelebile della sua signoria, e a dimostrarlo sono soprattutto tre importanti interventi architettonici, ovvero il Palazzo del Magnifico (la sua residenza cittadina), la ricostruzione della Basilica di San Bernardino all’Osservanza, e gli interventi nel Duomo. Il suo palazzo, situato in via dei Pellegrini, fu completato nel 1508 su progetto di Giacomo Cozzarelli (Siena, 1453 – 1515), architetto di fiducia di Pandolfo che fu in grado di immaginare per il suo facoltoso committente una delle più sontuose residenze del primo Cinquecento: nonostante la facciata austera (che però in passato era decorata con ornamenti in bronzo oggi conservati presso Palazzo Pubblico), l’interno era magnifico, soprattutto per le decorazioni avviate l’anno successivo.,

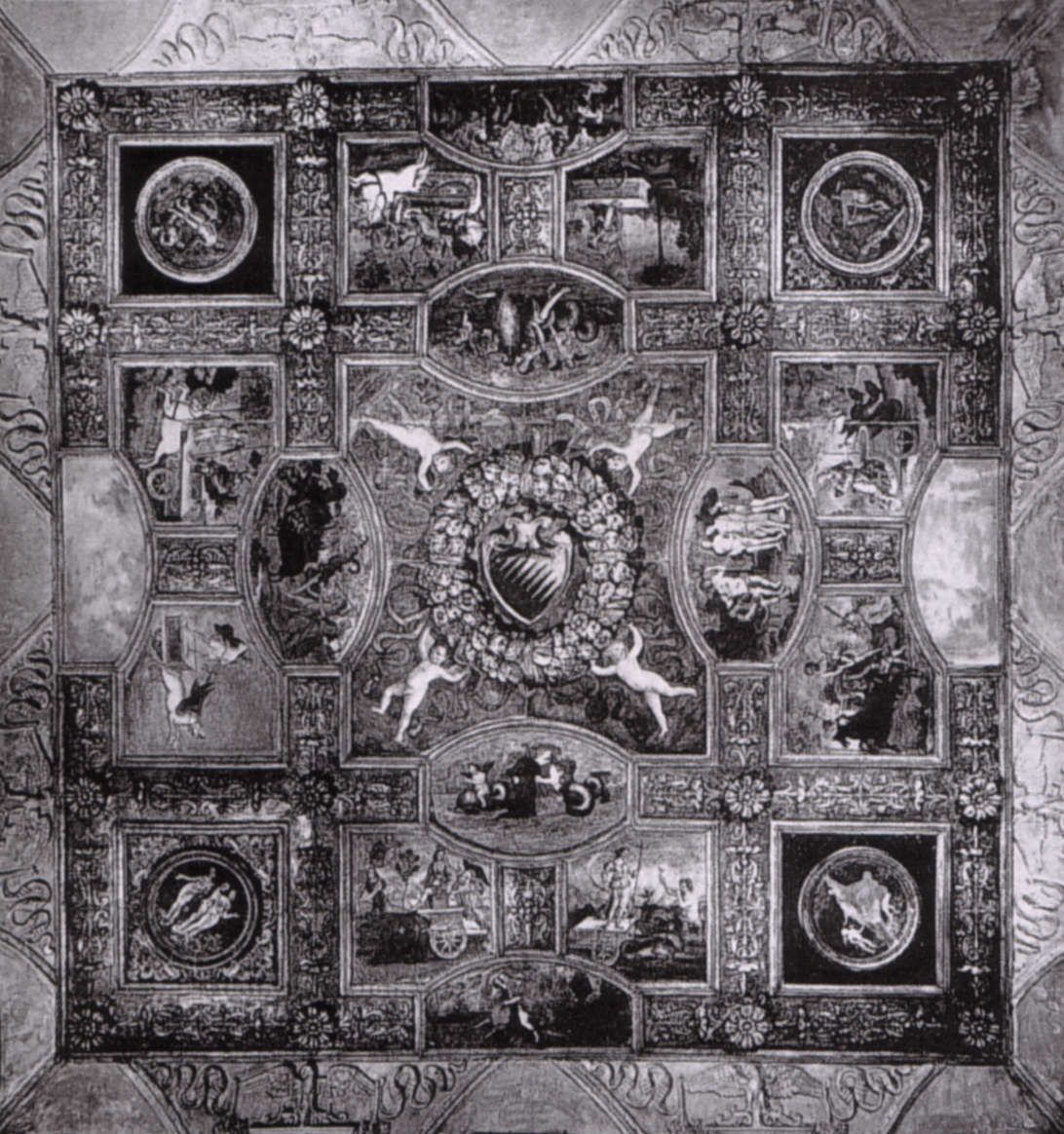

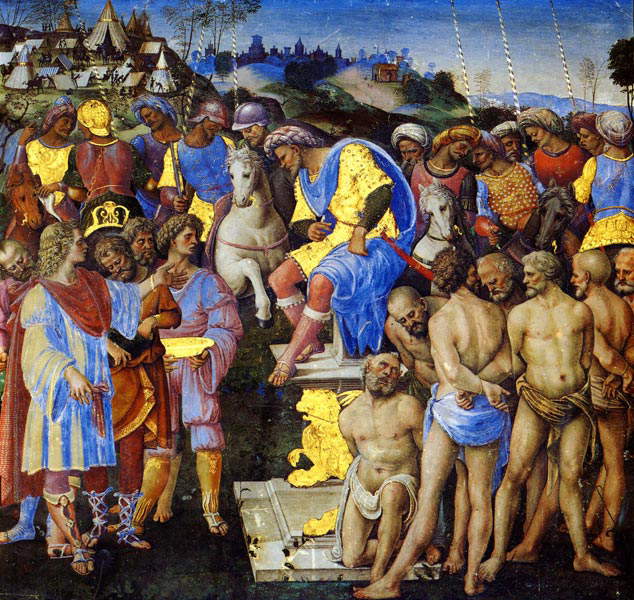

Nel grande salone del piano nobile si trovava infatti un meraviglioso soffitto diviso in riquadri dipinti dal Pinturicchio (Bernardino di Betto; Perugia, 1452 circa – Siena, 1513), successivamente smembrato e oggi conservato al Metropolitan Museum di New York: il soffitto recava scene mitologiche che esaltavano la magnificenza del signore, divise da stucchi scolpiti, dipinti e dorati, eseguiti dalla bottega del Pinturicchio. Allo stesso modo, Pandolfo Petrucci aveva fatto affrescare le pareti del salone a molti dei più grandi artisti del tempo, come Luca Signorelli (Cortona, 1445 circa – 1523), Girolamo Genga (Urbino, 1476 – 1551) e lo stesso Pinturicchio. Conosciamo la disposizione degli affreschi della descrizioni del Settecento: erano stati commissionati da Pandolfo per celebrare il matrimonio di suo figlio Borghese Petrucci con Vittoria Piccolomini, nipote di papa Pio III, e avevano lo scopo di celebrare la famiglia Petrucci attraverso allegorie che rimandavano alle loro imprese (il Ritorno di Ulisse del Pinturicchio, per esempio, era una chiara allusione al ritorno di Pandolfo a Siena dopo l’esilio che dovette subire per evitare che la città finisse nelle mani di Cesare Borgia), ma non mancavano neppure le scene che alludevano alle virtù matrimoniali, come l’Amore sconfitto e il trionfo della Castità di Luca Signorelli, attualmente alla National Gallery di Londra. Poi, nel 1840, gli affreschi furono staccati e oggi, tolte due scene di Luca Signorelli andate perdute, sono divisi tra la National Gallery di Londra e la Pinacoteca Nazionale di Siena, che conserva il Riscatto dei prigionieri da parte del figlio di Fabio Massimo di Girolamo Genga, e la Fuga di Enea da Troia dipinto sempre dall’artista marchigiano. Di tutto quello che c’era nel Palazzo, oggi non rimane più niente: possiamo vedere solo l’edificio, che oggi ospita una struttura ricettiva.

Un itinerario sulle tracce delle committenze di Pandolfo potrebbe comunque continuare con un edificio meglio conservato, ovvero la Basilica di San Bernardino all’Osservanza, che secondo il critico Cecil H. Clough rappresenta il primo caso di mecenatismo da parte del signore senese, risalente al 1494, anno in cui la chiesa che si trovava sul colle della Capriola, appena fuori dalla città (e dove, secondo la tradizione, risiedette san Bernardino da Siena), fu pesantemente danneggiata da un fulmine: venne fatta dunque ricostruire in forme rinascimentali (internamente ancora in parte visibili, mentre all’esterno la chiesa è stata fatto oggetto di pesanti ristrutturazioni in epoche successive), anche perché Pandolfo Petrucci intendeva farne il luogo di sepoltura della famiglia, secondo l’uso di molti signori rinascimentali. La ricostruzione recava la firma di uno dei maggiori architetti del tempo, Francesco di Giorgio Martini, che si fece aiutare da Cozzarelli.

Gli ambienti di quella che era una volta la sagrestia della chiesa vennero riadibiti a cappella funeraria della famiglia Petrucci (le spoglie di Pandolfo, peraltro, si trovano ancora nella basilica). Si deve probabilmente alla committenza di Pandolfo anche un capolavoro di Cozzarelli (che era anche scultore), ovvero il Compianto sul Cristo morto, sontuoso gruppo scultoreo in terracotta che forse in origine ornava la sepoltura del signore, e che si annovera tra le più brillanti opere del suo genere (oltre che il primo esempio a Siena di un genere che era invece tipico dell’arte emiliana).

Tornando invece nel centro della città, è possibile entrare nel Duomo di Siena per osservare le tracce del mecenatismo di Pandolfo Petrucci. Gli interventi risalgono agli stessi anni in cui, nell’attigua Libreria Piccolomini, il cardinale Francesco Todeschini Piccolomini, che sarebbe divenuto papa Pio III nel 1503, stava facendo affrescare le pareti dal Pinturicchio. Il primo provvedimento di Petrucci (ufficialmente preso dal collegio che, nel 1505, era stato nominato per sovrintendere le questioni relative alla Cattedrale, e che era composto, oltre che da lui, da Giovanni Battista Guglielmi e Paolo di Vannoccio Biringucci) fu lo spostamento della Maestà di Duccio di Buoninsegna, rimossa dall’altare maggiore della cattedrale per far posto al ciborio bronzeo realizzato da Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta (Siena, 1410 – 1480) per la chiesa dell’ospedale di Santa Maria della Scala, in parte per via del grande apprezzamento che i contemporanei nutrivano per il capolavoro del Vecchietta (l’opera si trova ancora oggi lì), e in parte perché era normale per l’epoca aggiornare una chiesa secondo il gusto contemporaneo, e il tabernacolo di bronzo rispondeva meglio a questa necessità, poiché con le sue forme classicheggianti era più in linea con le mode del tempo. Inoltre, come ha spiegato la studiosa Philippa Jackson, “nessun’altra azione del regime di Petrucci riuscì a esaltare in maniera così visibile il suo potere e il suo desiderio di imporre il nuovo linguaggio rinascimentale in città”.

Altro progetto perseguito dal collegio di cui faceva parte Pandolfo Petrucci era la sistemazione della parte absidale: l’idea era quella di demolire il coro ligneo dei canonici, che sarebbero stati trasferiti negli stalli della cappella maggiore, per liberare lo spazio occupato dalla struttura “sub pretextu maioris ornatus et decoris”, ovvero “per motivo di maggior ornamento e decoro”. La rimozione del coro dal centro della chiesa produsse un effetto importante, ha notato la studiosa Monika Butzek: “per la prima volta nella storia della cattedrale ai laici sarebbe stata consentita la visione piena dell’altare maggiore permettendo loro la diretta partecipazione alla liturgia senza l’ostacolo di alte recinzioni riservate al clero. Deve essere stata proprio questa la principale motivazione a causare già nel Quattrocento ma soprattutto nel Cinquecento, durante e dopo il concilio di Trento, la sistematica rimozione di quasi tutti i cori che nelle cattedrali e nelle chiese dei monasteri e dei conventi si trovavano ancora collocati davanti all’altar maggiore”.

Ci sono poi altri luoghi a Siena che possono essere legati al mecenatismo di Pandolfo Petrucci. Uno di questi è la chiesa di Santo Spirito, che venne ricostruita quasi per intero a partire dal 1498 (i lavori andarono avanti sino al 1530): il signore di Siena sostenne i domenicani di Santo Spirito pagando di tasca propria la somma di 800 ducati per il rifacimento della cupola e dell’altare maggiore. Ciò tuttavia non gli impedì di espellerli dalla città alla vigilia di Natale del 1504, poiché non avevano osservato un provvedimento di Pandolfo che imponeva al clero e ai religiosi cittadini di celebrare le liturgie nonostante la città fosse stata colpita da un interdetto di Giulio II della Rovere (l’interdetto è una pena ecclesiastica che stabilisce la sospensione delle funzioni sacre in un dato luogo). I frati comunque poterono rientrare poco dopo.

Altro esempio della munificenza di Pandolfo è la cappella del Manto in Santa Maria della Scala, anche se in questo caso la questione è piuttosto complessa. Nel 1508, Pandolfo riuscì a ottenere che l’ospedale avesse un governatore a lui favorevole, anche se le decorazioni della cappella furono realizzate da Domenico Beccafumi solo a partire dal 1513, un anno dopo la scomparsa del signore, a causa di numerosi ritardi che il progetto aveva subito: l’impresa fu dunque seguita dal figlio Borghese. Infine, tra le imprese di Pandolfo si può menzionare anche la chiesa annessa al convento di Santa Maria Maddalena, dedicato a una santa a cui il signore di Siena era molto devoto (venne anche dichiarata patrona di Siena nel 1494, con l’indizione di un palio in suo onore). Pandolfo finanziò la costruzione della nuova chiesa (la badessa del convento era peraltro sua cugina, Aurelia di Bartolomeo Petrucci), anche se l’opera rimase incompiuta alla sua scomparsa e l’intero convento venne poi demolito nel 1526.

Occorrerà poi ricordare che Pandolfo era anche molto interessato all’ornamento della città: tra i progetti che aveva in mente c’era quello per un portico classicheggiante lungo piazza del Campo, il cui progetto, nel 1508, venne affidato a Giacomo Cozzarelli, ma che non venne mai realizzato a causa di mancanza di risorse finanziarie da destinare all’impresa.

Signore munifico, sontuoso committente tipico del suo tempo, in grado di esercitare il proprio potere anche grazie al controllo delle finanze pubbliche, attraverso il quale, ha scritto lo studioso Mauro Mussolin, “Petrucci poteva disporre con sufficiente autonomia delle entrate del comune”, secondo una prassi che “gli consentiva di dichiarare soltanto pro forma le voci dei bilanci degli organi da lui controllati” (e per far questo “poteva confidare nella copertura che gli garantivano i suoi colleghi di governo”), Pandolfo Petrucci intese il mecenatismo soprattutto come strumento di promozione personale ma anche come mezzo per affermare il prestigio della Repubblica. Le sue scelte ebbero un’eco importante in città: anche grazie a Pandolfo Petrucci, il volto di Siena conobbe degli importanti cambiamenti in epoca rinascimentale.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERGli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo