La Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda delle inaspettate meraviglie

Cosa ci fa un cervo sulla cupola di una delle residenze sabaude più affascinanti del Piemonte? Imponente e regale con il suo palco di corna ben ramificate, l’animale divenuto simbolo della Palazzina di Caccia di Stupinigi si staglia nel cielo come fosse un guardiano, dominando al centro il grande complesso di Nichelino, a dieci chilometri dalla centralissima Piazza Castello del capoluogo piemontese (alla quale è unita da una linea retta), per evidenziare e ricordare quale fosse la principale destinazione della residenza. La Palazzina alle porte di Torino venne infatti costruita per essere il luogo da cui partivano e in cui terminavano le battute di caccia di casa Savoia e in secondo luogo, quando non era tempo di andare nelle campagne circostanti per dedicarsi all’attività venatoria, era qui che la famiglia reale amava organizzare grandi feste e svolgere le più disparate attività di svago. La scultura del cervo che oggi si erge sulla Palazzina di Caccia di Stupinigi è una copia, ma in passato vi era proprio l’originale scultura in bronzo, rame e foglia d’oro realizzata da Francesco Ladatte nel 1766, tuttora visibile dopo la biglietteria, nella cosiddetta “Sala del Cervo”. Ma questo, anche se è stato assunto a simbolo di quella che potrebbe essere definita per vari motivi la “residenza delle meraviglie”, non è stato nella storia della Palazzina l’unico animale, perché è vero che il serraglio di Stupinigi nacque nel Settecento per l’allevamento di cervi e daini destinati alle battute di caccia reali, poi trasferito alla cascina di Vicomanino, ma nell’Ottocento Stupinigi cominciò ad accogliere gli animali esotici che venivano donati ai Savoia o che venivano da loro stessi acquistati. Inizialmente distribuiti nelle cascine della Palazzina, questi animali vennero poi sistemati nel podere San Carlo e questo serraglio divenne così importante da essere considerato il primo zoo italiano. Nel tempo, la collezione di animali si arricchì di molte specie, tra cui mammiferi anche rari come canguri (che ebbero una triste sorte perché in un inverno morirono tutti per il freddo), scimmie, pappagalli, struzzi, una foca, un marabù, pavoni e persino un leone di Barberia e una colomba migratrice americana. Una parte di questi esemplari, oggi naturalizzati, è tuttora esposta nel Museo Regionale di Scienze Naturali.

Tra gli animali ricevuti in dono figura in particolare un elefante indiano a cui venne dato il nome di Fritz. Fu donato nel 1827 dal viceré d’Egitto Mehmet Alì a Carlo Felice, nell’ottica d’inviare animali esotici ai regnanti europei. L’imponente pachiderma partì da Alessandria d’Egitto a bordo di un vapore della Marina Sarda, attraversando il Mediterraneo. Durante il viaggio si rese necessaria una sosta in Sardegna a causa del suo temperamento irrequieto: infatti Fritz mal sopportava la navigazione nonostante gli fosse stata predisposta una sorta di capanna al centro dell’imbarcazione. Giunto a Genova, trascorse l’inverno nella darsena, poiché le rigide temperature di Stupinigi non erano adatte a ospitarlo. Solo nel mese di maggio iniziò il suo trasferimento verso il Piemonte. Affrontò il tragitto a piedi, scortato dai carabinieri e accompagnato da un carro carico di cibo appositamente selezionato per lui. Viaggiò principalmente di notte, così da evitare che la folla potesse farlo agitare o disturbarlo, dato che non si conosceva bene il suo temperamento. Nel mese di giugno, Fritz fu accolto alla Palazzina di Stupinigi: fu l’unico animale del serraglio a essere ospitato all’interno del complesso, anziché nella menageria del podere San Carlo. In previsione del suo arrivo, si dovettero predisporre gli spazi adatti: fu scelta la scuderia semicircolare di levante, dove venne ricavato un ampio box per le ore di riposo, ma l’elefante aveva anche accesso al cortile per passeggiare e poteva anche rinfrescarsi in una grande vasca circolare dotata di scivolo, appositamente scavata per lui. Inoltre, imparò a utilizzare autonomamente una pompa per dissetarsi senza l’intervento del custode. Fritz visse a Stupinigi per circa venticinque anni, fino al 1852, anno della sua uccisione. Anche la popolazione torinese nutriva un grande affetto per lui e spesso si recava ad ammirarlo per vederlo eseguire i suoi esercizi. Le sue abitudini alimentari e comportamentali furono documentate dal custode della menageria e, in particolare, dal direttore del Regio Museo di Zoologia dell’Università di Torino, che ne seguì la vita da vicino e che redasse un manoscritto dettagliato, ancora oggi conservato nella biblioteca del dipartimento universitario. Con l’ascesa al trono di Vittorio Emanuele II, il destino di Fritz prese tuttavia una piega tragica. Rimasto senza il suo custode, al quale era profondamente legato, divenne sempre più difficile da gestire. Il re, inoltre, non tollerava le ingenti spese necessarie per il suo mantenimento. Questi fattori portarono nel 1852 alla sua uccisione. Il re donò le sue spoglie al Museo di Zoologia dell’Università di Torino, dove pelle e scheletro furono preparati per la tassidermia per venire tuttora esposti nel Museo Regionale di Scienze Naturali. Una parte delle sue zanne, che gli vennero tagliate quando era ancora in vita per via della loro crescita irregolare, fu invece utilizzata per realizzare un crocifisso, oggi custodito nella cappella del Castello di Agliè. Inoltre sui suoi resti vennero compiuti numerosi studi nel campo dell’istologia e sulla retina dei mammiferi. Nel 2014, il Museo Regionale e la Palazzina di Caccia di Stupinigi organizzarono una mostra dedicata al serraglio, in cui Fritz ebbe un ruolo centrale, e per l’occasione, venne creata una copia in resina dell’elefante, che poi venne collocata nel cosiddetto Cortile dell’elefante di Stupinigi.

Costruita a partire dal 1729 su progetto di uno dei più grandi architetti del Settecento, Filippo Juvarra, per volere di Vittorio Amedeo II nel mezzo di una vasta riserva di caccia sui terreni della prima donazione di Emanuele Filiberto all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1573) e poi fino alla fine del Settecento ampliata per volere di Carlo Emanuele III da Benedetto Alfieri, la Palazzina di Caccia racchiude tante altre meraviglie, a cominciare dal grande Salone centrale a pianta ellittica pensato come uno spettacolare ambiente destinato alle feste che costituisce il fulcro dell’intero complesso, poiché da qui partono i quattro bracci proiettati verso i giardini che danno alla Palazzina la sua forma a croce di Sant’Andrea. Ideato da Juvarra come una grande scenografia, in cui l’illusione ottica diventa protagonista, fondendo architettura, pittura e decorazione in un unico spettacolo visivo, il salone illuminato da grandi finestre si sviluppa su due livelli e a metà altezza corre una balconata; balconi concavi e convessi che servivano per ospitare i musicisti durante le feste. Ad affrescare a trompe l’oeil l’ambiente con finte architetture dipinte che incorniciano episodi del mito di Diana furono i fratelli Domenico e Giuseppe Valeriani. Oltre agli affreschi, l’arredamento e gli ornamenti furono studiati per completare la scenografia del salone. Tra questi spiccano i paracamini dipinti da Giovanni Crivelli nel 1733 con scene di caccia e le trentasei applique intagliate con teste di capriolo, opera di Giuseppe Marocco, collocate lungo le pareti: scolpite tra il 1733 e il 1737 da Marocco, furono poi dorate con strati di foglia d’oro da Giovanni Carlo Monticelli sui dettagli, quali ghirlande, foglie e conchiglie. All’interno di nicchie sopra gli ingressi vi sono inoltre quattro busti in marmo, realizzati nel 1773 dai fratelli Ignazio e Filippo Collino, che raffigurano Cerere, Pomona, Naiade e Napea, divinità e ninfe legate alla terra, ai frutti, alle acque e ai boschi, a simboleggiare la prosperità e l’abbondanza. Al centro della volta è invece raffigurata la grande Apoteosi di Diana, dea della caccia: la si vede su un carro tra le nuvole, circondata dalle sue compagne e dai suoi fedeli segugi. Altri episodi mitologici sono rappresentati nei quattro ovali monocromi posti nei pennacchi della volta. L’arte venatoria, tema centrale della residenza, è celebrata in ogni dettaglio, in perfetta sintonia con il progetto di Filippo Juvarra, anche nelle gallerie laterali e negli oculi che simulano aperture sul cielo, dove putti e ninfe inseguono pernici e pavoni.

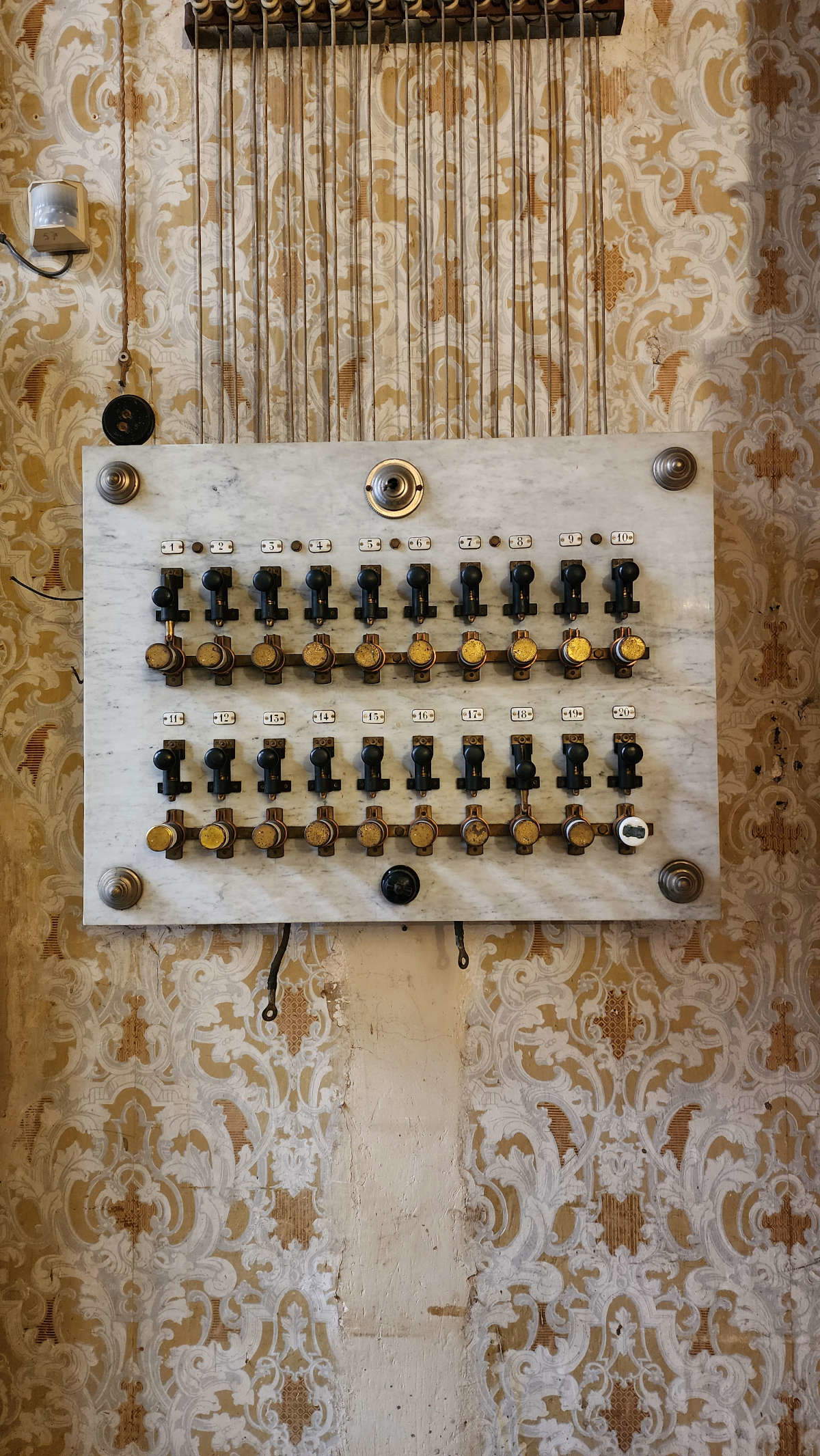

Il grande salone centrale è poi sormontato da una cupola a barca rovesciata, che è possibile raggiungere salendo una stretta scala a chiocciola di cinquanta scalini (non agibile a persone con disabilità e fortemente sconsigliata a chi soffre di claustrofobia o di vertigini) durante visite guidate straordinarie su prenotazione: arrivati alla sommità della cupola juvarriana, proprio sotto il cervo, si aprono davanti ai nostri occhi due viste spettacolari, quella interna della complessa struttura lignea che sorregge la cupola e quella esterna della bellissima veduta panoramica a 360 gradi che si estende lungo un asse visivo fino a Torino. Con visite guidate straordinarie sempre su prenotazione è possibile inoltre percorrere i corridoi e attraversare i passaggi nascosti che venivano utilizzati dalla servitù per muoversi con discrezione tra le stanze della residenza, fino a raggiungere il quadro dei campanelli automatici, un raro esempio del sofisticato sistema di chiamata dell’epoca.

Tra le altre meraviglie vi sono poi le cineserie della Sala da gioco nell’appartamento di levante, interamente decorata dal pittore di origine viennese Cristiano Wehrlin che venne incaricato nel 1764 di dipingere le pareti, le porte e le sovrapporte con paesaggi lacustri all’orientale che includono uccelli e piante sotto a un soffitto a catino decorato come fosse un pergolato sul quale sono appollaiati uccelli esotici, e dei graziosi gabinetti cinesi. Dietro le porte, nella Sala delle cacce e nella Camera da letto nell’Appartamento del re, si celano pregadio con inginocchiatoi ad opera del famoso ebanista Pietro Piffetti; nell’Anticamera dell’Appartamento della regina si trova sulla volta uno degli affreschi più importanti della Palazzina, il Sacrificio di Ifigenia, realizzato nel 1733 dal pittore veneto Giovanni Battista Crosato: tratto dalla mitologia greca, l’episodio è legato alla celebrazione della dea Diana, la quale salva la giovane figlia di Agamennone dal sacrificio compiuto per mano del padre sostituendola con una delle sue cerve. E poi ancora, i mobili con preziosi intarsi in madreperla di Luigi Prinotto e Pietro Piffetti che è possibile ammirare nella Camera da letto della regina Margherita di Savoia, ultima abitante della Palazzina di caccia, e il prezioso stipo scolpito e dipinto in blu e bianco, visibile nella Sala del Bonzanigo, che in passato era attribuito all’intagliatore piemontese attivo dalla seconda metà del Settecento fino all’inizio dell’Ottocento Giuseppe Maria Bonzanigo, mentre studi successivi lo hanno attribuito ad un altro artista coevo, Francesco Bolgiè.

Il già citato tema della caccia che accomuna tutta la residenza è presente ad esempio nelle nature morte di selvaggina, pesci e frutti e nella figura di un cacciatore che si sporge da una finta balaustra nella Sala degli Scudieri, nonché nel ciclo di tredici tele nella stessa sala realizzato da Vittorio Amedeo Cignaroli con soggetti venatori su commissione del re Carlo Emanuele III intorno al 1770, in cui sono raffigurati in modo molto particolareggiato le diverse fasi della caccia al cervo, ma anche nella Cappella dedicata a sant’Uberto, patrono dei cacciatori, progettata nel 1767 dall’architetto Ignazio Birago di Borgaro: il santo è qui protagonista della pala d’altare realizzata da Vittorio Amedeo Rapous.

Gli interni della Palazzina di Caccia rappresentano un’espressione straordinaria del Rococò italiano, caratterizzati da eleganti lacche, stucchi dorati e raffinati elementi d’arredo. La residenza conserva ancora oggi arredi originali e ospita il Museo di Arte e Ammobiliamento, dove sono esposti non solo gli arredi della Palazzina, ma anche quelli provenienti da altre residenze sabaude, come Moncalieri e Venaria. Nelle Scuderie è custodita inoltre la berlina di gala realizzata nel 1805 dal carrozziere parigino Jean-Ernest-Auguste Getting. Si ritiene che questa carrozza abbia trasportato Napoleone Bonaparte fino a Milano per la sua incoronazione a re d’Italia, effettuando una sosta intermedia proprio a Stupinigi, dove l’imperatore soggiornò insieme alla moglie Giuseppina. Nel 1953, il sensitivo Gustavo Adolfo Rol acquistò la carrozza e la fece restaurare a Torino, contribuendo alla sua conservazione per le generazioni future, e oggi è tornata qui.

Oltre alla Palazzina di Caccia, dal 1997 riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, a testimonianza della sua rilevanza storica e artistica, il complesso di Stupinigi include i giardini progettati dal giardiniere francese Michael Bernard a partire dal 1740 e il Parco Naturale Regionale di Stupinigi. Di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, è ancora oggi uno dei più prestigiosi esempi di architettura settecentesca in Europa, e con le sue meraviglie qui custodite continua tuttora ad affascinare chiunque la visiti.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autrice di questo articolo: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.