La prigione della mente. L'arte di Mona Hatoum alla Triennale di Bruges

L’altalena è da sempre tra i giochi più liberi e felici che un bambino conosca: è un non luogo sicuro, pubblico e impersonale in cui si finge di volare mentre l’aria spettina i capelli con irriverenza e la fuga, i sogni, sembrano essere qualche centimetro più vicini alla loro realizzazione. Ma se quella stessa altalena decidesse di abitare l’inabitabile, di dondolare in una struttura sotterranea inquietante, d’un tratto la libertà si trasformerebbe in prigionia. Ed è proprio questo il lavoro svolto dall’artista Mona Hatoum che, per l’edizione di quest’anno della Triennale di Bruges, Space of possibility, decide di mettere in scena la sua Full Swing realizzando un angosciante ossimoro visivo.

Oltre la stazione di Bruges e superato il fermento cittadino tipico del centro si trova, nel giardino dell’ospedale psichiatrico di Onzelievevrouw, un bassissimo muretto fatto di sassi di differenti dimensioni tenuti ben saldi tra loro tramite una rete metallica. Avvicinandosi a quel muretto si scopre una specie di sotterraneo oscuro che al suo centro custodisce un’altalena che rimane sospesa. L’unica fuga sembra essere il cielo, una finestra azzurra irraggiungibile, beffarda in quella sua inutile promessa di libertà. E quel cielo diventa un sogno proibito che relega il visitatore in un purgatorio di ferro e tra le prigioni della sua testa. Insieme all’altalena si oscilla tra luce e buio, tra trappola e indomabile fuga, tra gioia e disagio, ma continuando a ondeggiare ci si rende conto che ciò che regna è solamente un senso di insicurezza e restrizione. Le mura sembrano stringersi a ogni respiro, il cielo pare sempre più lontano e il cigolio delle corde fagocita il pensiero. Ogni passo vìola il silenzio e risuona come un’eco sorda, un lamento soffocato che s’insinua nelle pieghe della mente, ma al contempo offre la possibilità di sperimentare fisicamente, in modo tangibile, la sensazione di vivere in condizioni di reclusione.

Tutte le superfici dell’opera sono realizzate con pietre locali e prendono ispirazione dai gabbioni di contenimento tipici degli ambienti militari e carcerari. Nulla è lasciato al caso: addirittura il luogo dove l’altalena è collocata risulta di fondamentale importanza e il giardino dell’ospedale psichiatrico di Onzelievevrouw, che prende forma in lontananza, mette le persone in forzata relazione con la storia del luogo circostante.

Durante il Medioevo gli individui con disabilità mentali venivano accolti in un apposito “dulhuus” (manicomio): un’istituzione urbana simile agli altri ospedali della città, in cui l’assistenza inizialmente era prestata solo dai laici. I testi riguardanti gli ospedali psichiatrici di Bruges sono piuttosto esigui, ma un regolamento redatto nel 1596 per il manicomio di Sint-Hubrechts racconta di come la struttura fosse stata data in gestione a una specie di guardiano il cui compito era quello di curare i pazienti, di controllare le serrature e le catene “affinché le suddette non si rompessero”, di pulire le celle e rifornirle della paglia necessaria e, non per ultimo, di dar loro da mangiare tre volte al giorno con pane, burro e zuppa densa mentre la città pagava i vestiti e la legna per riscaldare la casa.

Fu però dal 1793 che, in Europa, nacquero ufficialmente i primi manicomi per intuizione del medico francese Philippe Pinel che, secondo la leggenda, liberò i malati di mente dalle prigioni poiché non potevano essere equiparati ai criminali. I manicomi furono ben accolti, durante la prima metà dell’Ottocento, in Francia, Germania e Stati Uniti: tuttavia, al loro interno i malati, divisi per disturbi, venivano sottoposti a continue vessazioni, torture, bagni gelati, camicie di forza, salassi e moltissimo altro. In quello stesso periodo il “Pinel olandese”, tale Joseph Guislain, decise prontamente di applicare questi trattamenti alla Buitengasthuis ad Amsterdam e alla Dulhuys a Utrecht. Fu però lo psichiatra Wilhelm Griesinger a rovesciare il modello francese proponendo istituti periferici con pochissimi posti letto e degenze non superiori a un anno, e su questo modello nacque la clinica psichiatrica di Gheel in Belgio, dove si curavano i disturbi mentali con il lavoro nei campi. Sono molti i secoli di oscurità nella storia dei manicomi, ed è sopra questa storia che sorge l’opera Full Swing.

Sappiamo che, dall’inizio del XX secolo, la struttura di Onzelievevrouw era diventata così obsoleta che fu necessario un immediato rinnovamento. L’8 dicembre del 1906, l’architetto Jules Coomans iniziò a progettare e supervisionare i lavori dell’ospedale come oggi lo conosciamo. Venne poi inaugurato il 17 agosto 1910, e da qui in avanti vennero innovate le cure mediche attraverso un’organizzazione in dipartimenti per diverse tipologie di follia, senza padiglioni separati. Ancora, durante la prima guerra mondiale le cose cambiarono di nuovo, e l’evacuazione di infermieri e pazienti causò un periodo di stagnazione che durò fino alla fine del secondo conflitto mondiale, dopo il quale l’ospedale tornò ad essere vivacemente operativo. Con i progressi medici e terapeutici nella seconda metà del XX secolo, l’ospedale subì significative ristrutturazioni e, negli anni Ottanta, fu lanciato un ambizioso piano regolatore per costruire una casa di riposo con nuovi reparti di cura, camere singole, e servizi igienici privati, situati in quello che oggi è un tranquillissimo parco. Non poteva, quindi, esserci spazio migliore per ospitare l’opera di Mona Hatoum che, fin dai primi lavori indaga su un senso di opprimente prigionia e controllo, incarnati dalle architetture tipiche delle strutture detentive. Full swing riunisce tutti quei materiali come le griglie metalliche, le altalene e le gabbie che si ripresentano ossessivamente nelle sue opere narrando storie di soffocante violenza.

Il vissuto di fuga torna incessantemente nella sua arte e diviene la lente attraverso la quale Mona Hatoum guarda il mondo e si relaziona con esso. Nata nel 1952 a Beirut da famiglia palestinese, nel 1975 è costretta a stabilirsi a Londra a causa dello scoppio della guerra civile in Libano. La sua ricerca artistica parte intessendo un costante dialogo tra il passato in una terra negata e il vissuto di una donna migrante. Nonostante stia operando in Inghilterra e in Europa da anni, nelle sue opere riaffiora continuamente il ricordo del motivo per cui non ha potuto fare ritorno nei luoghi d’origine, più che dei luoghi stessi. L’artista inizialmente utilizza il suo corpo per denunciare la propria esperienza di donna e migrante, cercando un linguaggio estremamente politico per discutere le fondamenta della sua condizione. Il tema dell’identità è un imprescindibile punto di partenza che viene poi approfondito attraverso una tensione di materiali che non danno alcuna tregua e la cui relazione non si risolve mai in un abbandono, ma continuano a lottare convulsi e tenaci, creando uno scricchiolio inquietante tra fuga e ritorno, tra appartenenza e abbandono.

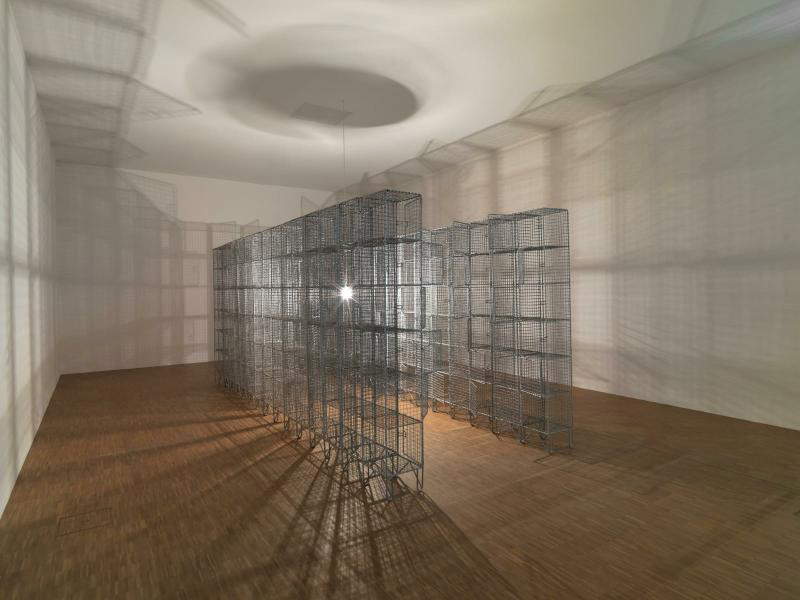

Ma è dagli anni Novanta che, per Mona Hatoum, l’esplorazione del proprio corpo lascia spazio alla fisicità delle stanze che iniziano a diventare ominosi contenitori della mente: la casa diventa uno spazio angusto, nel quale il suo essere teoricamente “nido” deve fare i conti con la costante contraddizione con il rifiuto e l’impossibilità dell’accoglienza. E così, ogni oggetto presente diventa una trappola: letti in cui non è possibile dormire, una seduta-grattugia che nega la possibilità di sedersi e riposarsi, gli elettrodomestici che non sono altro che esperimenti scientifici crudeli e le altalene che ostacolano i sogni. L’artista intesse, con ogni sua opera, un arazzo di immagini evocative e mai didascaliche che svelano dure realtà di oppressione, violenza ed esilio che immergono lo spettatore in un mondo liminale, in cui luce e ombra s’intrecciano e creano macabre danze dai significati contraddittori. Le sbarre e la sensazione di essere eterni prigionieri in un modo che non riesce ad amarti assumono un’ossessiva centralità, come nell’opera Light Sentence del 1992, in cui le gabbie metalliche, illuminate da una luce bianca asettica, si trasformano in ombre lunghissime che fagocitano lo spazio circostante. La continua contrapposizione tra luce e ombra non fa altro che evocare quella costrizione tipica della prigionia, fisica e psicologica che, anche se non la si è mai sperimentata, dentro le finte gabbie diventa qualcosa di reale, come una lontana reminiscenza. Nel 2011, con Suspended, inserisce in una stanza trentacinque altalene rosse e nere, ognuna con apposta la mappa stradale di una capitale differente. Queste altalene, in costante movimento e appese ad angolo obliquo rispetto a quella vicina, creano un senso di dislocazione e instabilità, alludendo proprio al flusso di migranti nel mondo e mostrando lo squilibrio creato dalla guerra e la casualità delle sue vittime.

Come accade anche per l’opera Full Swing, visitabile a Bruges fino al 1 settembre 2024, Hatoum utilizza materiali che, presi singolarmente, paiono quasi banali e li piega sotto il suo volere creando mondi dominati da confini artificiali che trasmettono un’insopportabile pesantezza dell’anima.

Questa installazione chiede di essere vissuta singolarmente e solo in questo mondo si riesce a percepire a pieno la claustrofobica angoscia che vuole trasmettere. Impone di scendere in uno stretto corridoio, disarmati e mentre lo si percorre per arrivare a quella solitaria altalena, lo stridio delle pietre diviene tutt’uno con i brividi che si propagano dentro le ossa. Una volta saliti sull’inquietante giostra il suo cigolio metallico, ossessionante come un lamento fantasma, scandisce il silenzio soffocante della stretta cella. Ogni dondolio è solo un’eco della solitudine, un urlo che lacera l’aria immobile e amplifica la desolazione di ogni individuo. Con ogni oscillazione la sensazione di imprigionamento nel buio della terra cede il passo all’anelito di risalita, di liberazione e il corpo, imprigionato nello spazio, sembra trasformarsi in un pendolo che sfida la gravità anelando a un’impossibile libertà da quel buco nel terreno.

“Da quando sono arrivata a Londra”, afferma l’artista mentre guarda la sua prigione dall’alto “ho iniziato a capire e sentire un brutale controllo. Ho capito che siamo costantemente osservati come nel Grande Fratello di Orwell e questo è ciò che mi ha spinta ad osservare le strutture di potere, specialmente le prigioni che ti fanno sentire così piccolo e insignificante”.

Full Swing affronta proprio il tema della prigionia, della restrizione del movimento e soprattutto esibisce il momentaneo abitante del corridoio infernale agli occhi curiosi delle persone al di sopra, che si appoggiano a quel muretto grigio che giura falsamente di proteggerli da tutto ciò che è male, diverso e sconosciuto, che in quel momento sei tu.

L’arte è spogliata da ogni avvenente utopia e non crede nella salvezza perché, alla fine, sono le prigioni della mente quelle più subdole e feroci.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autrice di questo articolo: Francesca Anita Gigli

Francesca Anita Gigli, nata nel 1995, è giornalista e content creator. Collabora con Finestre sull’Arte dal 2022, realizzando articoli per l’edizione online e cartacea. È autrice e voce di Oltre la tela, podcast realizzato con Cubo Unipol, e di Intelligenza Reale, prodotto da Gli Ascoltabili. Dal 2021 porta avanti Likeitalians, progetto attraverso cui racconta l’arte sui social, collaborando con istituzioni e realtà culturali come Palazzo Martinengo, Silvana Editoriale e Ares Torino. Oltre all’attività online, organizza eventi culturali e laboratori didattici nelle scuole. Ha partecipato come speaker a talk divulgativi per enti pubblici, tra cui il Fermento Festival di Urgnano e più volte all’Università di Foggia. È docente di Social Media Marketing e linguaggi dell’arte contemporanea per la grafica.