Il fascino del colore per scoprire la luce e il sovrasensibile. La pittura di Maurizio Faleni

Se vuoi cominciare a trovare un motivo per una tua opera d’arte, guarda una macchia sul muro. Era questo il suggerimento che Leonardo da Vinci, nel suo Trattato della pittura, dava ai giovani artisti: l’esempio gli giungeva da un suo amico, un certo Sandro Botticelli, al quale, garantiva il vinciano, bastava gettare “una spugna piena di colori diversi” contro una parete per vedere, nell’impronta lasciata dalla spugna, “varie invenzioni di ciò che l’uomo vuole cercare in quella, cioè teste d’uomini, diversi animali, battaglie, scogli, mari, nuvoli e boschi ed altre simili cose”. È simile a questo l’approccio che ha guidato e seguita a guidare la produzione recente di Maurizio Faleni, pittore toscano che da almeno quindici anni ha avviato un’intensa sperimentazione sul colore, proponendosi con una delle ricerche astratte più costanti, determinate e consapevoli che l’arte contemporanea italiana offra al suo pubblico. Costante, perché è una ricerca che da tempo non conosce distrazioni: è andata incontro a variazioni, novità, cambî di direzione e ritorni, ma non ha mai perso di vista il proprio obiettivo, non ha mai distolto lo sguardo dall’esplorazione profonda del colore. La determinazione del lavoro di Faleni coincide con la sua forza, ed emerge evidente in tutta la sua energia non appena questo artista comincia a parlare delle sue opere, e si comprende che la sua ricerca è anzitutto un fatto personale, è la ragione d’un percorso artistico coerente che non soggiace al gusto d’un gallerista o, peggio, al gusto dominante. Se il suo lavoro sarà poi in grado di toccare le corde di chi osserverà le sue opere, bene: ma prima di tutto è una necessità dell’artista, un’impellenza che gli viene dalla sua disposizione d’animo, dal suo inconscio, dai suoi ricordi. L’opera di Faleni, si potrebbe dire parafrasando il titolo d’un libro recente di Roberto Floreani, è una forma di resistenza: “nell’astrattista”, vi leggiamo nelle prime pagine, “diviene [...] indispensabile una rivendicazione personale di appartenenza, di condivisione ai principî e alle finalità insite nell’Astrazione, ambito espressivo orientato all’analisi, alla ricerca interiore [...], votata, per sua intima natura, al più alto indice di libertà, mettendosi, senza riserve, al cospetto del fruitore e della sua intimità”. Al cospetto di chi osserva, ma nella convinzione che l’arte debba dirigersi verso una dimensione intellettuale, con la contezza che l’idea d’un pubblico unico e universale sia infondata, se non anche “negativa”, come la definiva Peter Halley.

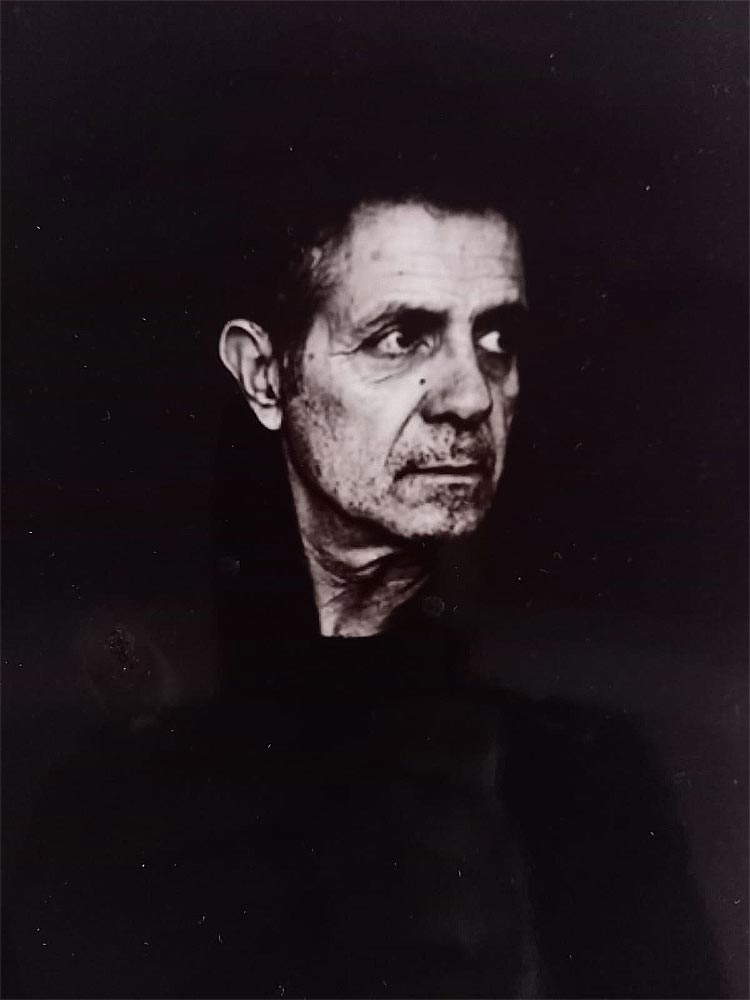

E per accorgersi della consapevolezza di Maurizio Faleni è sufficiente entrare nel suo studio, nel pieno centro di Livorno, in un villino ottocentesco appartenuto ai Rodocanacchi, oggi interamente occupato da atelier di artisti, malinconico lacerto bohémien inghiottito dalla speculazione edilizia, raro frammento superstite di quella feconda e appassionata comunità che c’immaginiamo quando leggiamo le storie dei macchiaioli o quelle del Caffè Bardi, oppure quelle del Gruppo Labronico, singolare atomo della Livorno artistica d’un tempo che ancora sopravvive. Entrare nello studio di Maurizio Faleni è un’esperienza: pare di varcare la soglia del laboratorio d’un alchimista. Su di un tavolo, una lunga distesa di vasetti pieni di colore, ognuno con la propria etichetta: “Giallo Delta”, “Grigio Wolf”, “Verde Mozart”, “Rosso Rubens”, “Arancio Calabria”. Sono alcuni dei nomi che Faleni ha dato alle sue miscele, che mette a punto dopo giornate d’intenso lavoro sui pigmenti, per rinvenire le tonalità giuste, alla ricerca della densità, dell’intensità, della fluidità che meglio s’adatti all’idea che l’artista ha in mente, e che vada d’accordo con le sottili lastre d’alluminio opaco che da qualche tempo a questa parte sono le superfici che accolgono i suoi colori. Anche per una ragione simbolica: l’alluminio, com’è noto, è un materiale che si può riciclare all’infinito. E questo è il modo con cui Faleni intende trasmettere al pubblico la sua idea dell’arte, ovvero che sia eterna. Finché nel mondo esisterà l’essere umano, ci sarà anche l’arte, perché non verrà mai meno la necessità d’esprimersi attraverso l’arte.

Maurizio Faleni risponde a questa necessità attraverso il colore. Per lui il colore è tutto o quasi, riveste un ruolo preminente nel suo lavoro che svela la luce per mezzo del colore, tocca le aree del nostro cervello che elaborano le immagini astratte e giunge a far percepire, attraverso il colore, la bellezza intesa come “quella dimensione che compone il sensibile con il sovrasensibile” di cui parla Umberto Galimberti (“quando tu guardi un quadro e resti incantato da quel quadro, ciò che quel quadro rappresenta non rinvia solo a se stesso, ma rimanda a una ulteriorità di significato”). Toccare il sensibile per giungere al sovrasensibile, dunque: anche questo è uno dei risultati più concreti dell’arte di Faleni. In questo senso, la folgorazione per il colore, mi racconta, è nata dall’incontro con Mark Rothko, approfondito nel 2007 quando il Palazzo delle Esposizioni di Roma gli dedicò una delle mostre più attese di quelle stagione. Ad affascinare Faleni, più che l’intimità metafisica dei quadri di Rothko, più che il lirismo quasi spirituale dei suoi dipinti, è stata però la sensibilità che il grande espressionista astratto dimostrava per il colore. È noto che Rothko avesse una relazione piuttosto ambigua con il colore, dal momento che da un lato aspirava alla massima libertà, cercava di non costringere la sua fantasia a sottostare a vincoli d’ogni sorta, e dall’altro seguiva un approccio estremamente metodico quando portava avanti i suoi esperimenti. La storica dell’arte Dore Ashton, nel suo libro About Rothko ch’è divenuto una delle fonti principali per studiare l’opera dell’artista americano, ha scritto che “Rothko era sempre consapevole che i suoi mezzi erano inferiori alla sua visione perché i suoi mezzi erano materiali”. La visione di Faleni è meno tragica di quella di Rothko, dacché in Faleni l’essere umano e la natura paiono trovare una qualche forma di sintonia, ma la consapevolezza che sta dietro al suo lavoro è la stessa. Dai suoi lavori traspare la stessa, avvolgente e profonda seduzione della luce: il colore è il mezzo con cui Faleni cerca di serbarne una traccia, riconoscendo che catturarla è impossibile. La sintesi cromatica che cerca con le sue opere vuol essere da una parte pura e chiara per esprimere le potenzialità del colore, e dall’altra fluida e trasparente per volgersi alla luce, per scoprire la luce. Qualcuno potrà vedere pertanto delle somiglianze tra l’arte di Maurizio Faleni e quella di Claudio Olivieri. Se questi due artisti sembrano condividere una qualità poetica e lirica del colore, sono tuttavia separati da una differenza sostanziale: Olivieri tendeva sempre all’infinito e cercava di mostrare l’invisibile, mentre l’arte di Faleni si apre a una dimensione che pare decisamente più immanente. E poi, le opere d’arte di Faleni nascono dall’incontro tra il caso e la libertà dell’artista che decide d’intervenire col suo gesto su quella casualità, che ha però luogo entro uno schema che l’artista ha creato secondo le sue regole, sottostando tuttavia alle leggi della natura e della fisica. Chi vorrà, potrà leggere nelle opere di Faleni anche una metafora dell’esistenza stessa.

Si potrebbe allora tracciare un parallelo con l’arte di Paul Jenkins, altro pittore cui è possibile accostare l’arte del livornese, vicina a quella del pittore di Kansas City per l’atteggiamento ch’è più tipico del fenomenista che dell’espressionista, per l’attenzione al dato naturale (Faleni trae spesso ispirazione dai colori che vede in natura: un roseto esaltato dai raggi del sole, mi racconta, è per lui una delle situazioni più potenti e astratte che si possa avere il privilegio d’ammirare), per la gestualità che cerca di guidare il colore senza però imbrigliarlo o costringerlo, per l’intenzione di render manifesta una condizione dell’essere, di far emergere col tramite del colore sensazioni che altrimenti sarebbero inesprimibili. E questo malgrado nel percorso di Faleni ci siano stati momenti “figurativi”, come li chiama lui: adesso però la sua pittura ha imboccato un indirizzo completamente diverso. Faleni cerca di scansare tutti gli elementi che possono rendere troppo descrittiva la sua pittura. Il pubblico, poi, potrà vedere nelle sue stesure cromatiche ciò che le sensazioni d’ognuno si troveranno a suggerire: non è raro che, a una sua mostra, qualcuno avvicini l’artista per renderlo partecipe di ciò che vede nel quadro. E anche questo è un risultato: perché l’astrazione per Faleni è anche un modo per dire a chiunque (con straordinaria concretezza, viene da aggiungere, sebbene possa sembrare paradossale pensando ai suoi lavori), la stessa cosa che diceva Leonardo da Vinci, e cioè che tutta la pittura parte da una macchia.

Forse è scontato sottolineare che, per giungere ai risultati dell’artista livornese, sia necessaria una fortissima disciplina, e siano fondamentali solide conoscenze pratiche, oltre che di teoria del colore e di storia dell’arte. Le “macchie” di Faleni percorrono secoli d’arte a ritroso: attraversano tutta la vicenda dei macchiaioli, risalgono le linee sinuose e movimentate del barocco e arrivano al Rosso Fiorentino, altro pittore guardato con sommo interesse da Faleni per la qualità squillante e allucinata dei suoi colori, e poi indietro fino a Masaccio, fino al Beato Angelico, fino a Giotto. “Maestri del colore”, verrebbe da dire prendendo a prestito il titolo d’una nota iniziativa editoriale del passato, e tali evidentemente sono per Maurizio Faleni, perché il colore lo intriga molto più del fatto narrato, o della composizione, elementi che vede sempre fortemente subordinati a circostanze accidentali, siano esse l’epoca oppure, più banalmente, la richiesta d’un committente. Faleni aspira al più alto grado di libertà mentale, che trova espressione nel processo con cui esegue i suoi dipinti, e si sostanzia nelle sue visioni colorate. La partenza, dopo gli studî preparatorî che Faleni esegue su carta per trovare le migliori combinazioni e per provare a vedere come il colore risponde cambiando stato, è sempre un punto della superficie metallica che viene liberamente scelto dall’artista, quindi il colore viene steso coi dosaggi corretti per ottenere le gradazioni che ha in mente. Ecco poi il concorso del caso: il colore s’allarga in autonomia andando a coprire la superficie nel momento in cui l’artista decide che il suo intervento è finito, riservandosi però il diritto d’intervenire in prima persona con un gesto per controllare il movimento, fosse anche soltanto per affermare la sua necessità di provare a dire la sua dinnanzi alla casualità. Quando tutto è fermo, il colore viene lasciato in essiccazione, sempre con la dovuta attenzione, dal momento che le tempistiche sono diverse (la parte visibile asciuga prima, ma quella a contatto con la superficie può rimanere in movimento anche a distanza di molti giorni). Un ultimo passaggio in carrozzeria per applicare la verniciatura finale con prodotti industriali (e conferire quindi ai quadri monocromi l’aspetto lucente e riflettente con cui si presentano agli occhi del riguardante), e l’opera può dirsi terminata.

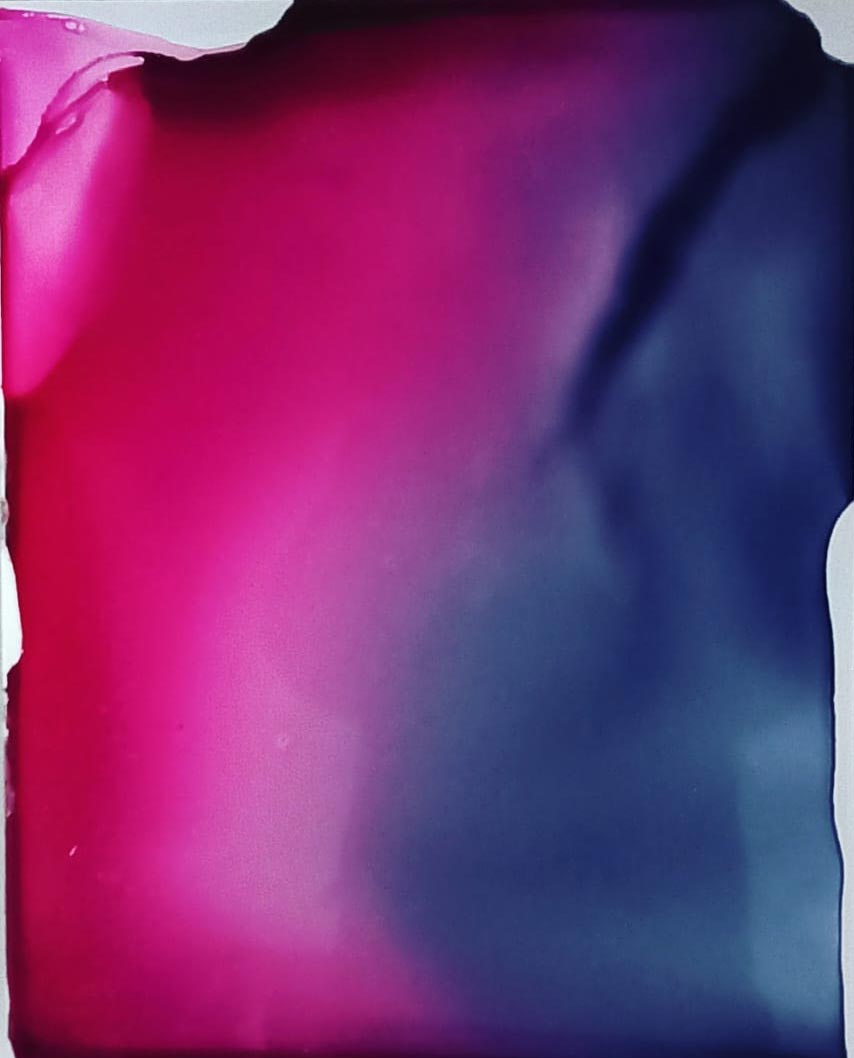

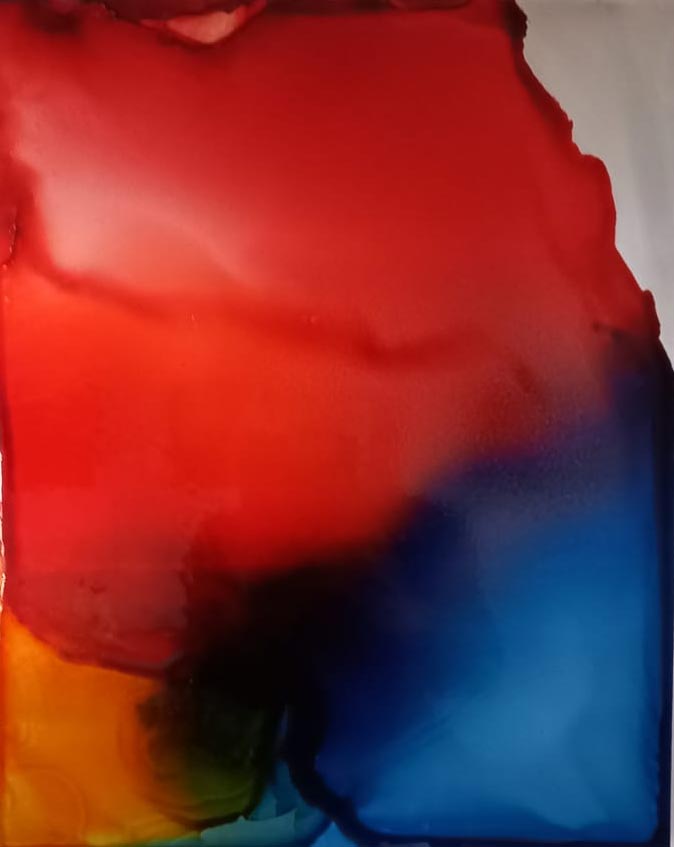

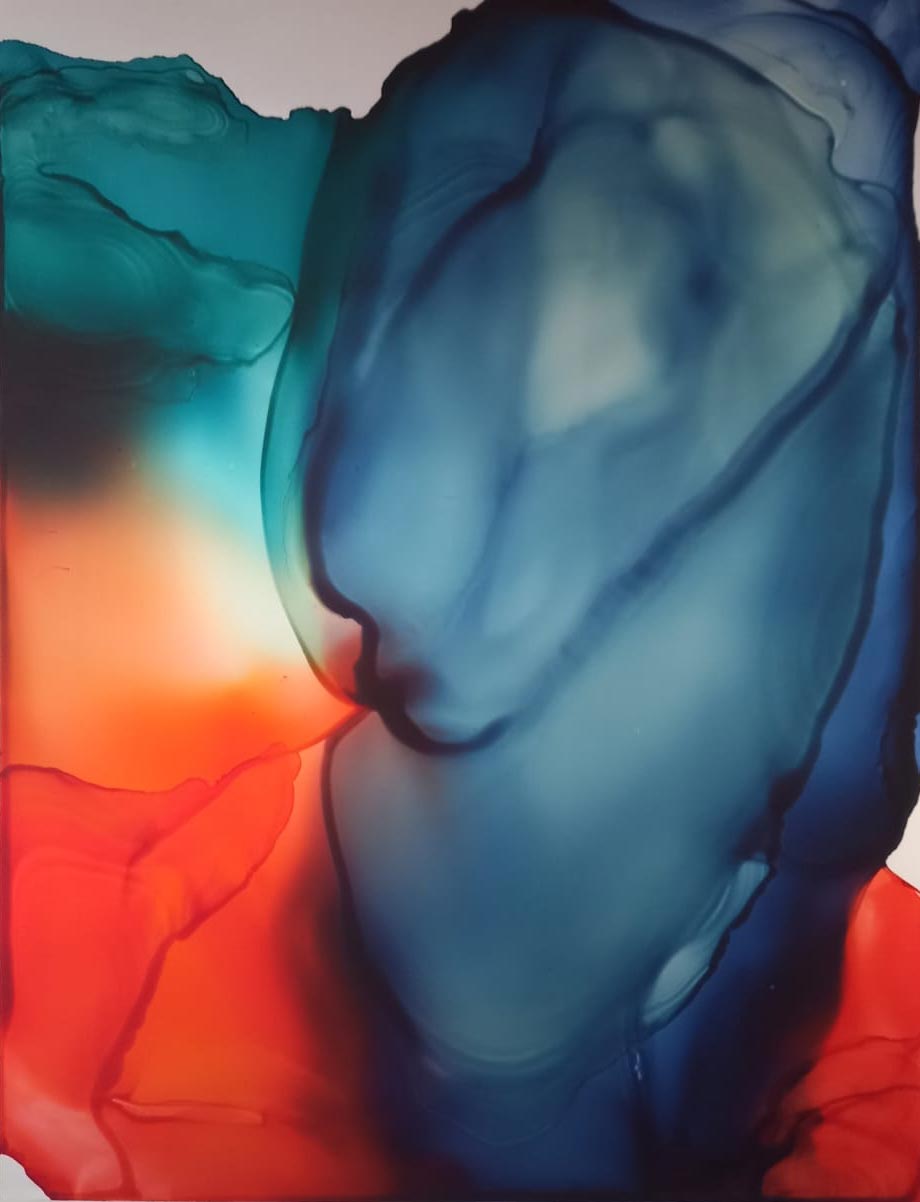

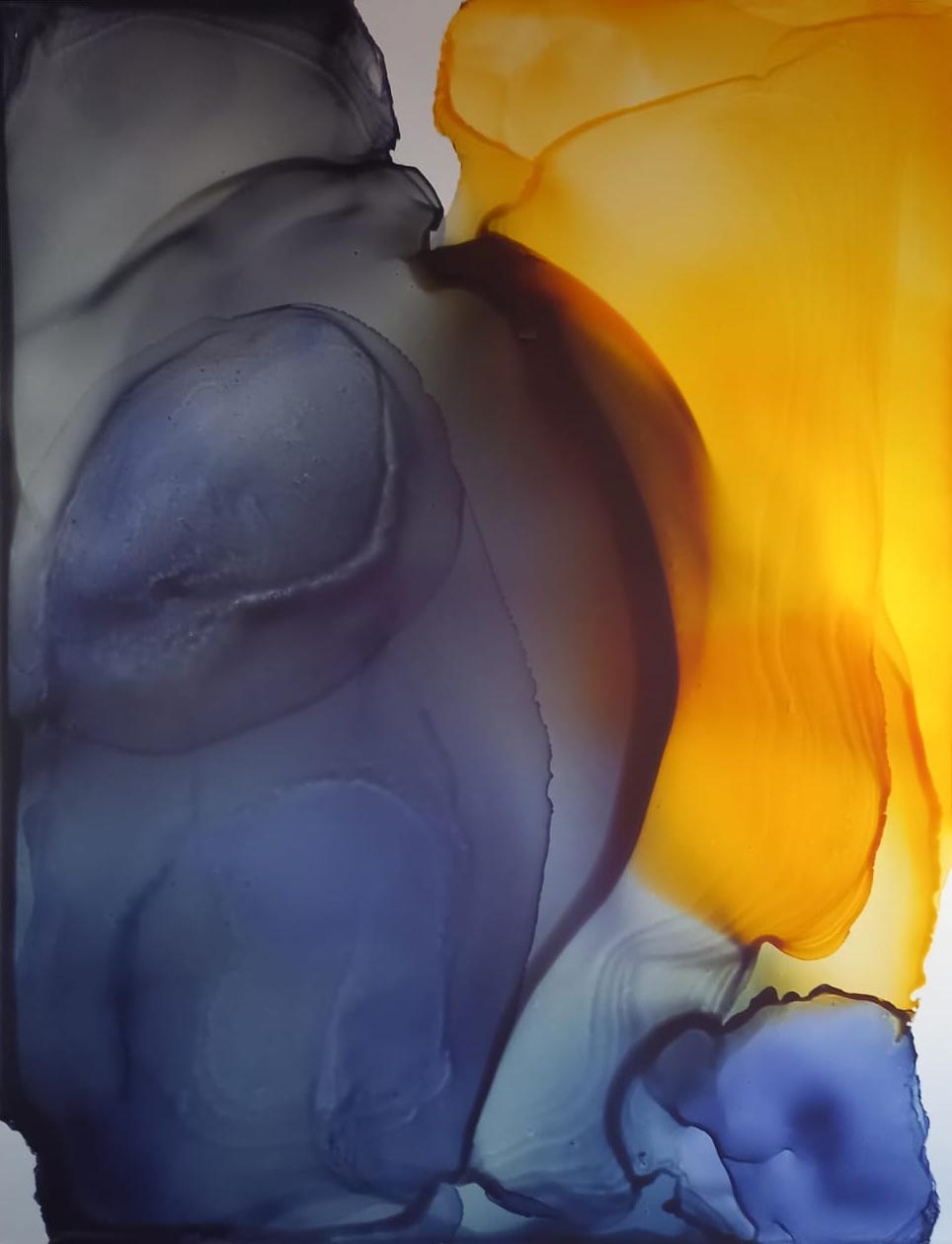

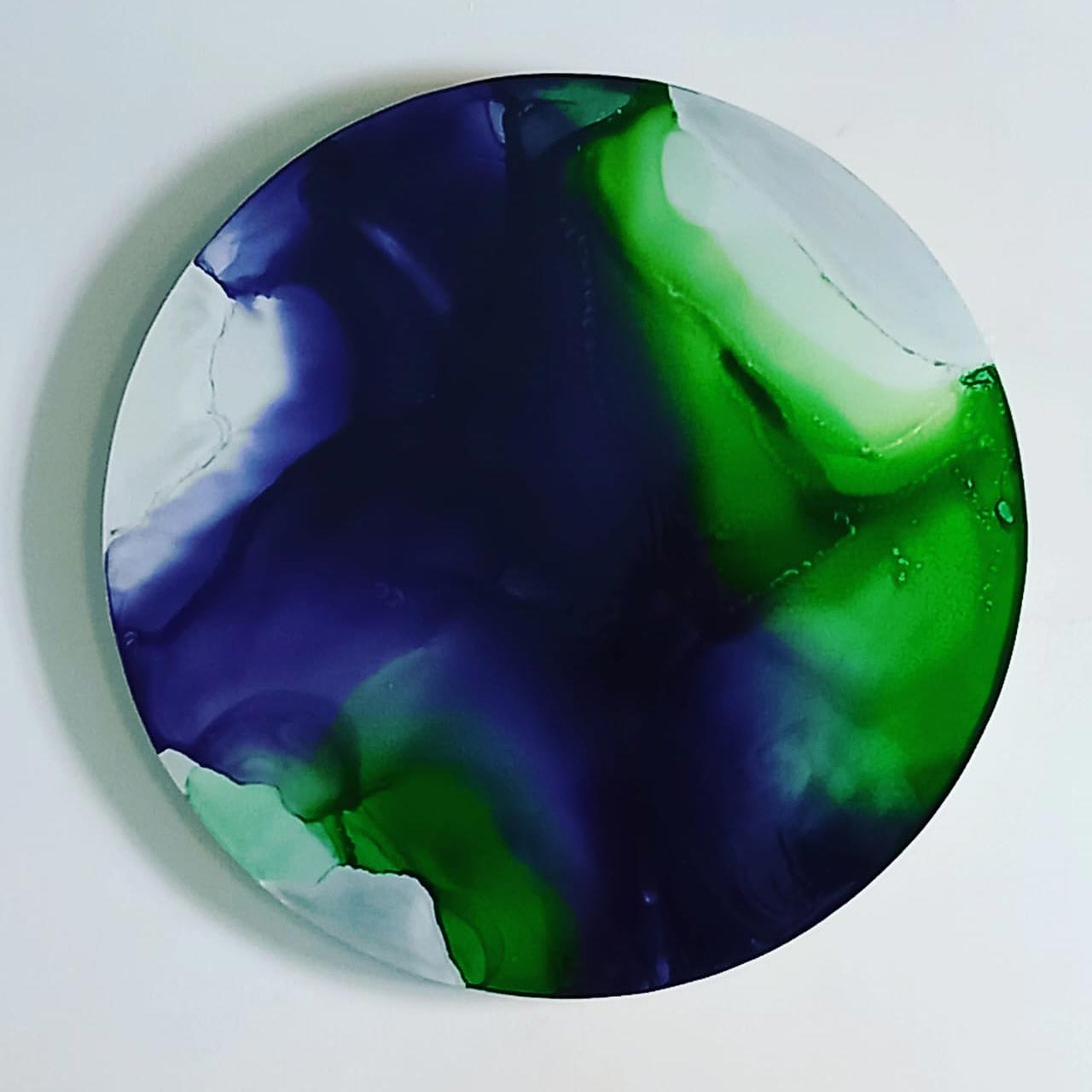

Di recente, durante i confinamenti a cui siamo stati costretti mentre nel mondo imperversava la pandemia di Covid, Maurizio Faleni ha avvertito l’esigenza di percorrere una strada alternativa e di superare quella che lui chiama la sua “fase monocromatica”, per intraprendere una via forse ancor più complessa che prevede l’utilizzo e l’unione di colori diversi. Ne è nata una serie di dipinti bicromi e policromi cui l’artista ha dato il titolo Osmosis, probabilmente per render palese il senso d’un passaggio, d’un’integrazione reciproca, d’una fusione tra tonalità diverse, d’una compenetrazione. Intervistato da Gabriele Landi su Parola d’artista, così Maurizio Faleni ha definito le sue “osmosi”: “Un processo di scambio, di flusso continuo tra soluzioni separate, il punto di partenza per la realizzazione di una nuova via. Colori che si incontrano e che dànno vita a nuovi colori, nuove emozioni. L’osservatore non può controllare l’incontrollabile, deve solo lasciarsi andare all’interno delle dinamiche cromatiche e vivere una nuova esperienza. Una pittura all’apparenza astratta, una pittura che si trasforma in visione figurativa o viceversa. Forse una pittura nuova”. L’impulso che ha mosso Faleni verso queste nuove indagini è giunto quasi improvviso, inaspettato. “Ogni mio lavoro”, mi spiega, “richiede massima concentrazione. Durante la fase operativa il cervello lavora incessantemente fino a che decido di fermarmi. Le energie psicofisiche sono azzerate. I neuroni hanno espresso al massimo le sinapsi. Gli occhi mi bruciano. I muscoli sono stressati dalle posture forzate. È la notte che, con il sonno ristoratore, il mio inconscio partorisce nuove idee, nuove sfide. Tutte le barriere si infrangono ed è così che inizia un nuovo percorso da intraprendere. Quindi mi pongo con ragione e convincimento ed inizio la nuova fase”. Nascono così, da un’idea quasi subitanea e non meditata, le sue opere più recenti. Sono due o tre i colori che s’uniscono sulla superficie, che mantiene le forme regolari su cui Faleni ha sempre lavorato: ultimamente sembra aver sviluppato una propensione per il tondo, il formato su cui ha più spesso lavorato è quello rettangolare, ma in passato ha anche sperimentato sul quadrato, sul triangolo, sulle croci. Le nuove opere di Faleni sono armonie cromatiche, sono danze ipnotiche, sono come sinfonie di colori diversi che s’avvicinano e s’allontanano, si trovano e si perdono, giocano, si fondono, si muovono liberamente sull’alluminio aprendosi in trasparenze e dissolvenze, talora addensandosi in grumi più densi fino quasi ad annullarsi a vicenda, talaltra facendosi più rarefatti fino a mostrare scoperta la superficie (cosa che non accadeva invece nei monocromi): la volontà di mostrare l’alluminio nasce, oltre che dal desiderio di render evidente che la pittura è anche un bilanciamento tra pieni e vuoti, anche dall’idea di voler chiarire, come s’è detto sopra, la natura eterna della pittura, la capacità dell’arte d’essere una forza irrinunciabile che muove il pensiero e le azioni degli esseri umani.

In queste opere policrome si potrà vedere l’energia fluida dell’acqua, qualcuno ci vedrà delle cortine di fumi confusi, altri ancora ci noteranno parti del corpo umano, paesaggi, boschi, piante, animali, gli elementi naturali più disparati. Con slancio sinestetico s’arriverà quasi a sentire il profumo dei fiori, della campagna, del mare. Le sensazioni che si ricavano osservando questi dipinti sono diverse rispetto a quelle suscitate dai monocromi anche perché, al contrario di questi ultimi, sulle nuove opere Faleni ha scelto d’intervenire con protettivi opachi, che eliminano tutti gli effetti riflettenti e finiscono per dare al quadro l’aspetto d’un istante catturato, che però sembra che possa tornare a muoversi da un momento all’altro. E se i monocromi aprono a dimensioni più intime, meditative, se non addirittura sacrali, e suggeriscono un senso d’attesa e di silenzio, i dipinti policromi appaiono invece immagini in movimento (e offrono con altissima efficacia il senso stesso del movimento), comunicano l’idea d’un flusso che scorre, della vita che cambia e si muove in continuazione, dei tanti eventi che costellano il nostro quotidiano. Trascendenza e immanenza. Spirito e materia. Concentrazione e distrazione. L’indefinibile distanza del colore e la vicinanza d’un incontro.

Su un aspetto comunque si potrà esser certi: i dipinti policromi sono opere che hanno un forte fascino evocativo. Quando mi parla di questi suoi lavori, Maurizio Faleni cita Otto Rank, filosofo e psicanalista austriaco che fu seguace di Freud prima di staccarsi dal maestro e avviare un percorso completamente indipendente: nel 1907, a soli ventitré anni, scrisse un libro intitolato Der Künstler (“L’artista”), sul quale tornò poi a venticinque anni di distanza, pubblicandone una versione ampliata, rivista e aggiornata, che estendeva le riflessioni non solo all’artista ma anche all’arte stessa. È interessante rilevare che Rank riconosceva alle prime forme d’arte, quelle preistoriche, l’urgenza di rappresentare “un’idea astratta dell’anima”: questo impeto verso l’astrazione, scrive Rank, “deve la sua origine alla fede nell’immortalità, creò la nozione dell’anima, e creò anche l’arte che serviva agli stessi fini, e in seguito condusse oltre l’astrazione pura, verso l’oggettivazione e la concretizzazione del concetto prevalente di anima”. Lo scopo primario dell’arte era dunque, secondo Rank, quello di dare una forma all’invisibile. In questo “invisibile” esiste anche la dimensione della memoria, del ricordo, delle reminiscenze infantili: è da qui che partono le nuove ricerche di Faleni. L’apparenza dell’astrazione vive nelle tracce della realtà. Parlando delle sue opere, si definisce un “bevitore d’immagini”: e le immagini di cui si nutre tornano nella sua arte sotto forma di unioni di colori, o di “imparentamenti”, come li chiama lui.

Quello che oggi Maurizio Faleni fa nel suo studio, a poche centinaia di metri dal mare di Livorno, in fondo non è che quello che facevano e hanno continuato a fare per decennî, nella sua stessa città, i macchiaioli, i post-macchiaioli, i frequentatori del Caffè Bardi, gli animatori del Gruppo Labronico. Insomma, le tante generazioni di artisti che hanno respirato l’aria salmastra e pesante di questa città meravigliosa, e che si sono lasciati trascinare dalla luce tersa, cristallina, piena e abbacinante d’una Livorno splendente di chiarore, di sole e di vita anche nel pieno dell’inverno. Ovvero, tradurre immagini in colore cercando di trovare la forma della luce. I macchiaioli, che Faleni, da livornese, ha studiato e conosce nel profondo (il migliore, per lui, è Cristiano Banti, perché capace d’intuire per primo la rivoluzione della macchia), lo facevano ricorrendo alla figura, mentre lui al contrario procede per vie astratte, ma l’animo è identico. Maurizio Faleni appare dunque il depositario d’una tradizione, un artista che continua a esplorare le vie del colore battute dai suoi conterranei lungo i secoli, cercando d’aprire il proprio sentiero, allargando lo sguardo all’esperienze di chi ha indagato il colore, fino ad arrivare a esaltare il fascino e le potenzialità del colore con esiti originali, in una eccezionale combinazione di tecniche, conoscenze, consapevolezze, motivazioni, obiettivi, risultati. Arrivare alla luce: una sfida ai limiti del possibile. E proprio per questo degna d’essere ingaggiata.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).