L'astrazione sociale di Mark Bradford

Nella prima sala si veniva accolti da una specie di grande ammasso informe di tanti colori, coi neri e i rossi prevalenti: un ammasso opprimente, angosciante, che occupava pressoché tutto l’ambiente e costringeva i visitatori a rimanere quasi incollati alle pareti. La sala non si poteva attraversare, perché l’ingombrante mole di quella specie di enorme asteroide piombato dall’alto lo impediva: occorreva girare attorno all’intruso, prenderlo da un lato, costretti entro un percorso obbligato a causa della sua disagevole e claustrofobica presenza. Cominciava così Tomorrow is another day, la mostra che Mark Bradford (Los Angeles, 1961) ha allestito al Padiglione degli Stati Uniti nell’ambito della Biennale di Venezia del 2017. L’installazione si chiamava Spoiled foot, letteralmente “piede torto”: il riferimento è al mito del dio greco Efesto, gettato dall’alto del monte Olimpo sulla terra, e dunque espulso dalla casa degli dèi, relegato ai margini, costretto a vivere tra i mortali, nel mondo terreno, dove poi avrebbe installato la propria fucina, insegnando all’umanità arti e mestieri e diventando iniziatore della civiltà umana. Quella sorta di superficie butterata e ripugnante è un’opera forte, soffocante, fortemente comunicativa. È l’emblema del potere che ha scacciato Efesto dall’Olimpo, ma è anche l’emblema del potere contemporaneo che relega gli ultimi ai margini della società, chiusi entro vite costrette a percorrere percorsi precisi, già stabiliti e definiti. Avvertivamo lo stesso senso d’esclusione che ha avvertito Efesto quando è stato scagliato giù dall’Olimpo, avvertivamo lo stesso senso d’esclusione che avvertono tutti i giorni gli ultimi, in ogni contesto sociale. Avvertivamo il disagio che proviamo quando ci accorgiamo che c’è un potere che incombe sulle nostre vite.

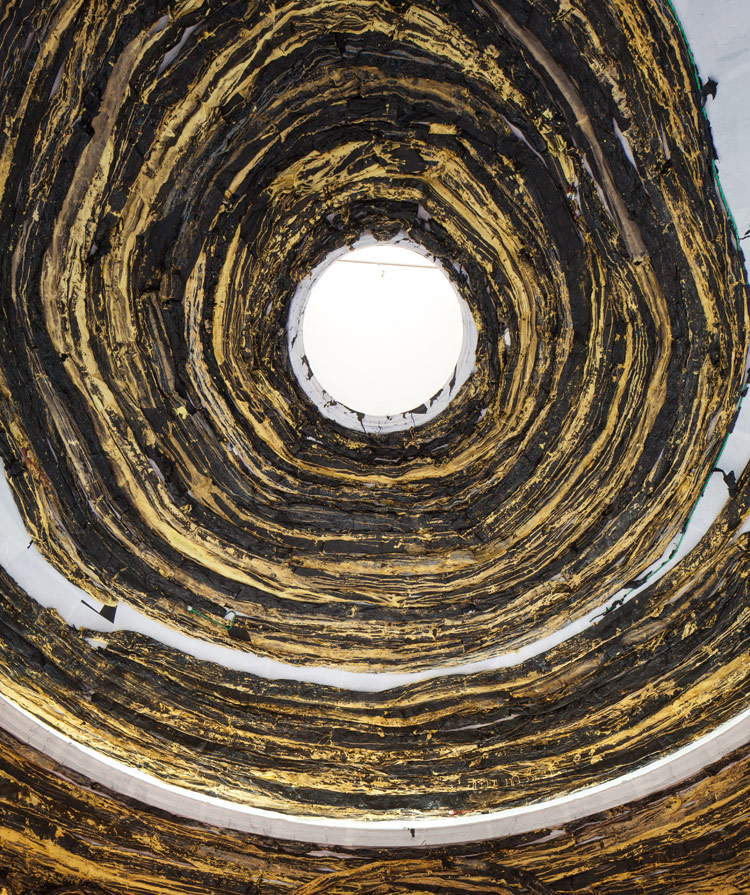

Eppure, sembrava esserci un filo di speranza in tutto questo. Quando s’arrivava alla terza sala, nella rotonda del Padiglione degli Stati Uniti, erano ancora sensazioni stranianti quelle che il pubblico continuava a sperimentare: s’entrava in un ambiente che pareva quasi aggredito da una specie di morchia nera e dorata, che aveva cominciato a intaccare la calotta della cupola e pareva estendersi a tutto l’ambiente circostante. Era un’installazione creata a partire da strati di carta incollati e sovrapposti, secondo il modus operandi tipico di Mark Bradford. Per quest’opera, l’artista ha scelto un titolo altisonante: Oracle, ovvero “oracolo”. Un oracolo che ci avvertiva circa il destino della nostra società, corrosa da forze che mirano a smantellare tutte le conquiste che abbiamo ottenuto negli ultimi anni sul piano dei diritti civili e del progresso sociale per farci tornare indietro di decennî. La speranza era rappresentata dalla luce che piombava dall’alto, dall’oculo che lasciava filtrare i raggi del sole: l’illuminazione è alla nostra costante portata, l’aggressione non può mai essere totalmente compiuta. Tomorrow is another day, recitava il titolo della mostra: “domani è un altro giorno”.

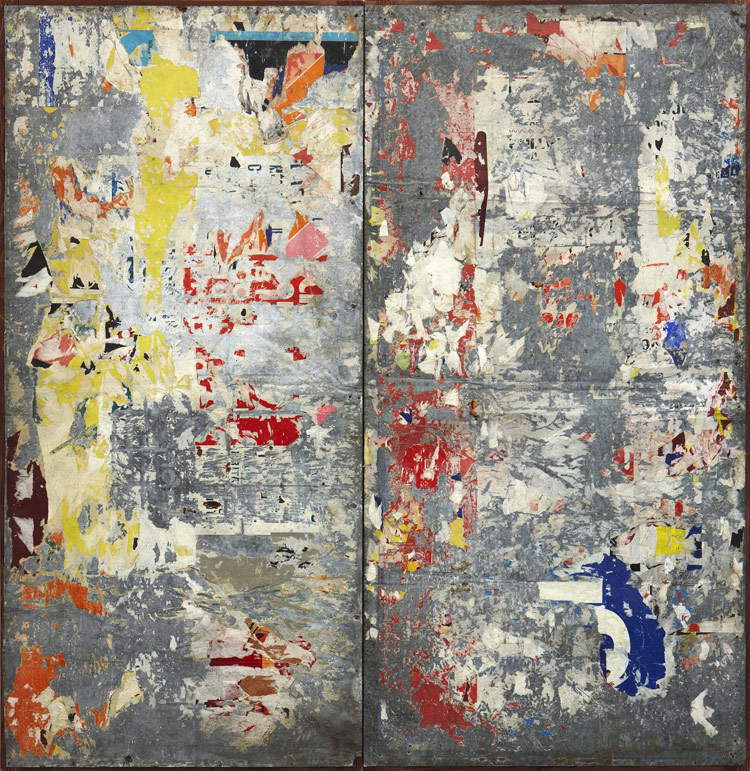

Bradford ci mette costantemente davanti ai problemi del nostro tempo. Nella presentazione della mostra, si leggeva che Tomorrow is another day è una storia che ci parla di rovina e di violenza ma anche di capacità d’azione, di opportunità, di ambizione, di fiducia nella capacità dell’arte di spronarci ad agire. Una storia che Mark Bradford, fin da quando è nato, ha vissuto (e continua a vivere) in prima persona, sulla sua pelle, lui che da ragazzo afroamericano, vittima di bullismo a scuola, omosessuale, sconvolto dall’epoca della crisi dell’AIDS, ha dovuto lottare per emergere e diventare uno dei più grandi artisti contemporanei al mondo. Anche la stessa tecnica da lui adoperata è un rimando al contesto in cui l’artista è nato e cresciuto. Bradford ha cominciato a creare opere d’arte utilizzando poster strappati, trovati per le strade di Los Angeles, spesso incollati uno sopra l’altro: una necessità, dacché si trattava d’un materiale economico e abbondante, e l’artista, in avvio di carriera, non poteva permettersi pigmenti o materiali costosi. L’ispirazione era giunta dal lavoro di altri artisti che, già negli anni Sessanta, creavano opere con ritagli di manifesti: Mimmo Rotella, Jacques Villeglé, Raymond Hains. Il risultato finale è un’arte astratta, che però non è mai completamente astratta. Bradford la chiama “astrazione sociale”: ovvero un’astrazione che s’inserisce entro un preciso contesto sociale o politico.

|

| Mark Bradford, Spoiled foot (2017; tecnica mista; ph. credit Francesco Galli. Courtesy La Biennale di Venezia) |

|

| Mark Bradford, Oracle (2017; tecnica mista; ph. credit Francesco Galli. Courtesy La Biennale di Venezia) |

|

| Mark Bradford, Oracle, dettaglio della cupola (2017; tecnica mista; ph. credit Francesco Galli. Courtesy La Biennale di Venezia) |

|

| Mimmo Rotella, Omaggio a Genova (2002; décollage, 100 x 70 cm; Genova, Museo di Villa Croce) |

|

| Raymond Hains, Senza titolo (1959; poster strappati su ferro, 200 x 200 cm; Madrid, Museo Reina Sofía) |

È quello che succede fin dalle sue prime opere, come Scorched Earth (“terra bruciata”), realizzata nel 2006. Un grande quadro di due metri e mezzo per tre, con rettangoli di carta colorata che si dispongono seguendo direzioni diverse, sopra una base bianca sulle linee orizzontali, nera su quelle diagonali e rossa sullo sfondo. Si tratta di un’opera che s’ispira a un fatto storico, avvenuto nel 1921 nel quartiere di Greenwood a Tulsa, la seconda più grande città dell’Oklahoma: accadde all’epoca che un ragazzo di colore, di diciannove anni, fu sospettato d’aver abusato d’una ragazza bianca, e fu condotto presso la locale stazione di polizia. I giornali locali, la sera dell’avvenimento, s’interrogarono sulla possibilità che il “negro” venisse linciato dalla folla. Effettivamente, il giorno dopo, una folla di bianchi, animata da intenzioni tutt’altro che positive, si radunò fuori dalla stazione di polizia. La comunità afroamericana, che temeva per la sorte del ragazzo, accusato senza prove e in pericolo d’esser linciato, offrì il suo aiuto alla polizia al fine di tenere a bada la folla. La situazione però degenerò: bianchi e neri entrarono in contatto, si udì uno sparo, e come conseguenza ne nacque una prima sparatoria. Fu la miccia che fece scoppiare la rivolta: i bianchi, armati, inferociti e in numero superiore, cominciarono a dar la caccia ai neri e presero ad appiccare incendî per le strade di Greenwood, prendendo di mira le proprietà della comunità di colore, che furono distrutte e saccheggiate, nonché gl’inermi passanti contro i quali, senza alcuno scrupolo, venivano esplosi colpi. La polizia del luogo era insufficiente per fermare la rivolta e si rese necessario l’intervento della Guardia Nazionale dell’Oklahoma, giunta direttamente dalla capitale Oklahoma City. Non s’è mai conosciuto con esattezza il numero delle vittime: le stime variano dai 36 morti registrati dalle autorità statali (di cui 26 neri e 10 bianchi) agli oltre 300 stimati dalla Croce Rossa Americana. Ad ogni modo, i disordini razziali di Tulsa rappresentano tuttora uno dei più gravi episodi di razzismo della storia americana.

L’opera di Mark Bradford è una sorta di panorama a volo d’uccello della Greenwood sconvolta dai tumulti. Si vedono le strade, gli isolati, sembra quasi di vedere, a destra, nel punto più disordinato della composizione, le zone più colpite dalla devastazione, e se si confronta il dipinto con le foto d’epoca, con le colonne di fumo che salgono dalle abitazioni, dalle fabbriche e dai negozi distrutti dagl’incendî, si prova meraviglia nel constatare le vive somiglianze. Non ci sono però rimandi diretti alla tragedia, né al luogo in cui si verificò: Scorched Earth diventa pertanto un messaggio universale, la cui valenza appare immediatamente chiara se si considera che l’opera fu realizzata al tempo in cui infuriava la guerra in Iraq. “Tecnicamente”, ha scritto il critico Holland Cotter in occasione d’una mostra in cui fu esposto il dipinto, "Scorched Earth è arte astratta. Non c’è niente che possa identificare l’evento storico nell’opera. Ma tutto ci parla di città, di violenza, di incendî“. E questo vale per pressoché tutte le opere di Bradford. ”Apparentemente“, scriveva ancora Cotter nel 2010 parlando delle più recenti creazioni dell’artista, ”non hanno alcun risvolto narrativo. Sembra che tutto il loro interesse sia riposto nel fascino materico delle loro superficî, che presentano, in modo alternato, brani con porzioni a rilievo e parti che sono invece lisce come seta. Ovviamente l’astrazione ’pura’ ha già di per sé una narrazione, che ci parla di come e perché sono state condotte certe scelte stilistiche, e Mark Bradford ne è del tutto consapevole“. Non solo: l’arte di Mark Bradford s’inserisce nel solco d’una tradizione, tipicamente afroamericana (Cotter portava gli esempi di Alma W. Thomas, Jack Whitten, William T. Williams e altri), che ha sempre cercato d’evitare opere dal sapore eccessivamente didascalico, ma che fosse al contempo capace di ”incorporare vite e storie nell’astrazione, spesso in maniera simbolica".

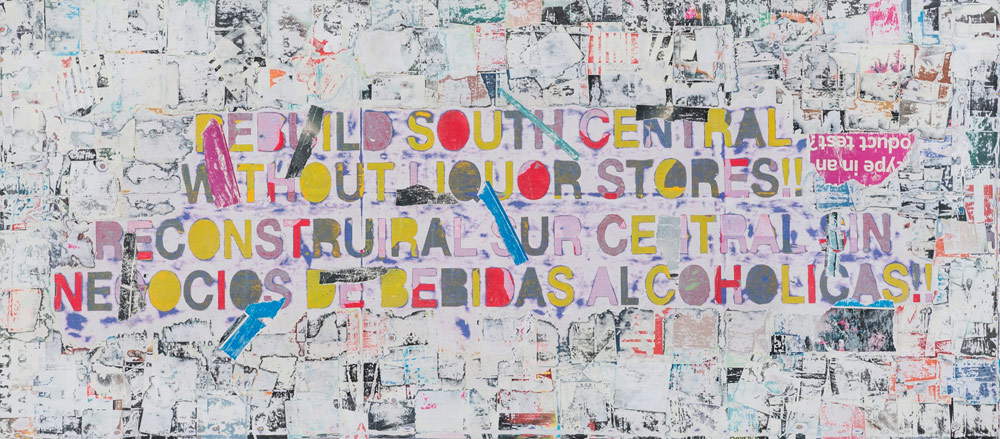

Scorched Earth, proprio per il suo valore, aveva finito col dare il titolo alla prima personale di Mark Bradford tenutasi in un museo della città natale: era il 2015 e la sede dell’esposizione era l’Hammer Museum di Los Angeles. “Terra bruciata” diveniva dunque una sorta di sinonimo degli aspetti più inquietanti della società occidentale contemporanea, e la mostra intendeva prenderne in esame alcuni, con particolare riferimento al vissuto dell’artista. Ecco quindi Finding Barry, l’opera creata appositamente per la hall: una grande mappa degli Stati Uniti con indicato, per ognuno degli stati membri della federazione, il numero di abitanti (ogni centomila) cui era stato diagnosticato l’AIDS nel 2009. I bordi che tremano e le aree in cui l’artista ha volutamente lasciato intravedere i murali che decoravano la parete prima del suo intervento (uno dei quali opera di Barry McGee: da qui il titolo del dipinto di Bradford) possono esser letti in riferimento alla visione della problematica che cambia nel corso del tempo e alla prospettiva che l’opinione pubblica assume nei suoi confronti durante gli anni. “Ho voluto scavare finché non ho trovato Barry, il primo ad aver decorato la parete”, ha dichiarato lo stesso Mark Bradford in un’intervista nella quale gli fu chiesto espressamente di parlare di Finding Barry. “È stato quasi come trovare la prima persona che contrasse l’HIV, o qualcosa del genere. Volevo che le persone vedessero i numeri e capissero che l’AIDS è una cosa vera, che riguarda veri esseri umani. Volevo che le persone si domandassero perché i numeri fossero più alti in certe zone piuttosto che in altre. L’AIDS colpisce soprattutto dove ci sono persone di colore e uomini omosessuali. Credo che le persone dimentichino quanta devastazione l’AIDS abbia causato, e in certi versi stia ancora causando. Ma non conosceremo mai quale sia stato davvero il suo impatto, e di conseguenza quanto grande la vergogna che questa situazione porta con sé”. La rassegna offriva poi molti altri spunti di riflessione. Dead hummingbird mostrava al visitatore la silhouette di un colibrì morto, come da titolo dell’opera, metafora delle sofferenze del corpo, ma probabilmente anche di quanto inermi siano i malati di fronte a una società colpevole di lasciarli soli. Una serie d’opere senza titolo pareva voler entrare nel sangue del malato per vedere come le cellule venissero intaccate dal virus. E ancora, Circa 1992 ci rimanda ai tumulti degli anni Novanta: la frase che leggiamo nell’opera, Rebuild South Central Without Liquor Stores, è tratta da un cartello che gli attivisti di una comunità parrocchiale di Los Angeles esposero durante i Los Angeles Riots del 1992, una serie di disordini scoppiati a seguito dell’assoluzione di quattro poliziotti bianchi che avevano pestato a sangue un tassista afroamericano. I cinque giorni di violenze scatenati dalla comunità nera, che si scagliò contro bianchi e asiatici innocenti, provocarono cinquantaquattro vittime. Un cartello, un invito a ricostruire, un ricordo del passato.

|

| Mark Bradford, Scorched Earth (2006; manifesti, riproduzioni fotomeccaniche, gel acrilico, carta carbone, pittura acrilica, decolorante e tecnica mista su tela, 241,94 x 300,36 cm; Los Angeles, The Broad Museum) |

|

| Alma W. Thomas, Sunshine and Flowers (1968; acrilico su tela, 182,2 x 131,8 cm; New York, Brooklyn Museum) |

|

| Mark Bradford, Finding Barry (2015; pittura murale; ph. Credit Joshua White; Courtesy of the artist and Hauser & Wirth) |

|

| Mark Bradford, Dead hummingbird (2015; tecnica mista, 214 x 275,6 cm; Los Angeles, Hammer Museum; Courtesy of the artist and Hauser & Wirth) |

|

| Mark Bradford, Circa 1992 (2015; tecnica mista su tavola, 124,5 x 520,7 cm; Courtesy of the artist and Hauser & Wirth) |

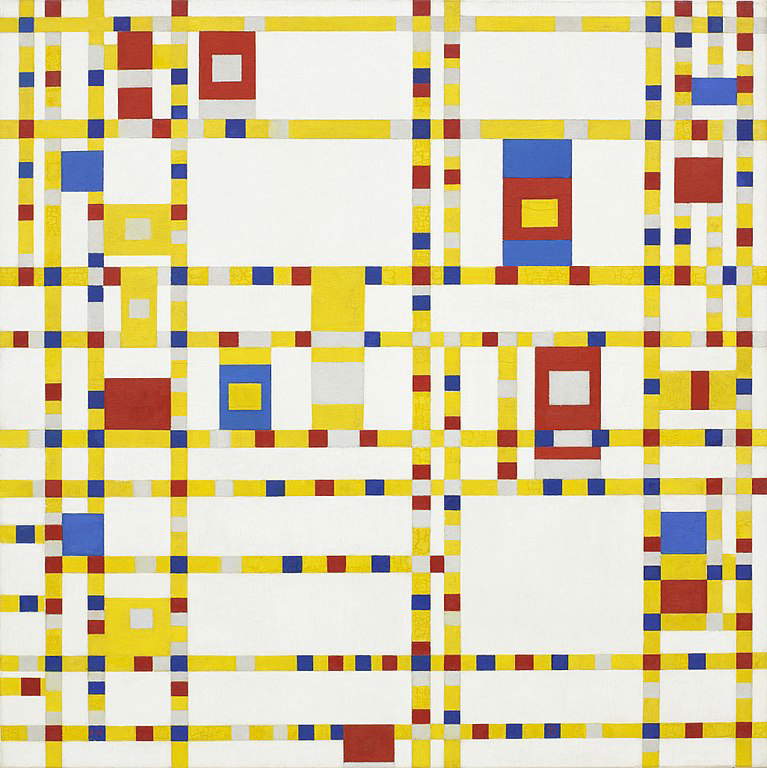

Che ci sia molto autobiografismo nell’opera di Mark Bradford è particolarmente evidente, ed è una costante della sua produzione artistica. Nel 2002 partecipò ad Art Basel Miami con un’installazione, Foxyé Hair, che ricostruiva il negozio di sua madre, che faceva la parrucchiera: anche lui, prima d’intraprendere la carriera artistica, aveva svolto il mestiere di parrucchiere, aiutando la madre nella sua bottega, che si chiamava proprio Foxyé Hair. Il pubblico di Art Basel poteva anche farsi sistemare l’acconciatura dall’artista. Certo, da allora il linguaggio dell’artista è cambiato ed è considerevolmente maturato, ma questa componente, fortemente legata alle proprie radici (culturali, familiari, territoriali) non ha mai abbandonato le sue opere. Si prenda per esempio Los Moscos, opera del 2004, presentata due anni dopo alla Biennale di Liverpool, e nel 2012 entrata a far parte della raccolta della Tate Modern di Londra: è una specie di veduta d’una metropoli statunitense, con i suoi grattacieli, le insegne, le luci al neon, le strade. Un’ulteriore testimonianza di quell’interesse per la topografia che sembrerebbe animare buona parte della sua produzione. Ma la città, in Bradford, entra davvero nel dipinto, dal momento che l’opera viene costruita con materiali di risulta: quelli che l’artista raccoglieva e raccoglie lungo le strade. “Moscos” (“zanzare”) è il termine con cui, nello slang californiano, si identificano i migranti ispanici che lavorano nelle aree urbane di Los Angeles e San Francisco: l’opera instaura dunque una sorta di contrasto tra la California dell’immaginario collettivo, quella legata al divertimento, ai film, alle spiagge, al glam, e quella degli umili di cui a stento si parla. Di conseguenza, il mosaico composto da Bradford (affiorano ricordi neoplastici: si pensi a Broadway Boogie-Woogie di Mondrian) mette insieme un’immagine eterogenea della città: i vari strati di carta di cui è composta comunicano gli uni con gli altri, si intersecano, formano relazioni, metafora delle relazioni e degli scambi che avvengono quotidianamente nelle metropoli statunitensi.

“Uso la carta”, ha dichiarato Mark Bradford in un’altra intervista, “perché è un contenitore d’informazioni, perché ha una memoria, è un materiale che non perdona e ha a che fare con la fatica”. La memoria è un altro aspetto cruciale della sua opera, che si confronta spesso con la storia. “Sono sempre stato fortemente interessato dalle esplorazioni. Avrei voluto diventare un esploratore o un archeologo. Ho viaggiato molto, ho viaggiato attraverso l’Europa negli anni Ottanta, sono andato ovunque. Amo le civiltà e i segni che hanno lasciato. Amo visitare le rovine, quando scavi finisci col trovare un’altra cultura in fondo a esse, e di nuovo un’altra cultura ancora più in fondo. Sono sempre stato attratto dalla memoria culturale. Mi piace scavare nella memoria. Mi sono sempre piaciute le città e i miti urbani. La mia attività preferita è camminare per le strade, in qualsiasi strada, nel bel mezzo della notte, sempre nel bel mezzo della notte”.

Diverse opere di Mark Bradford, negli ultimi anni, sono entrate a far parte delle raccolte di importanti musei mondiali. Al MoMA di New York il pubblico può ammirare Let’s walk into the middle of the ocean (“Camminiamo nel mezzo dell’oceano”), del 2015, con la distesa blu dell’oceano che diventa metafora di una città in preda a lotte e rivendicazioni sociali. Il Centre Pompidou di Parigi possiede invece Spider feet (“Zampe di ragno”), del 2012, opera che s’ispira direttamente alla storia francese dacché, si legge nella presentazione ufficiale del museo, rappresenta le conquiste territoriali di Napoleone, utilizzando i colori delle mappe dell’epoca. In Italia è possibile osservare un’opera di Bradford al MAXXI di Roma: s’intitola Dive into criticism (“Tuffarsi nella critica”), risale al 2014 (lo stesso anno in cui è entrata a far parte della collezione del museo romano, grazie a una donazione di Pilar Crespi e Stephen Robert) ed è un’altra metafora d’un contesto urbano contemporaneo contro il quale, come il titolo dell’opera suggerisce, Mark Bradford rivolge la sua critica.

|

| Mark Bradford, Los Moscos (2004; tecnica mista su tela, 317,5 x 483,9 cm; Londra, Tate Modern) |

|

| Piet Mondrian, Broadway Boogie-Woogie (1942-1943; olio su tela, 127 x 127 cm; New York, MoMA) |

|

| Mark Bradford, Let’s walk to the middle of the ocean (2015; carta, pittura acrilica e lacca su tela, 259,1 x 365,8 cm; New York, MoMA) |

|

| Mark Bradford, Spider feet, dettaglio (2012; collage-décollage su tela, 259,1 x 365,8 cm; Parigi, Centre Pompidou) |

|

| Mark Bradford, Dive into criticism (2014; tecnica mista su tela, 259 x 365,8 cm; Roma, MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo) |

Quella di Mark Bradford è un’arte che ha saputo cogliere ispirazioni diverse: dagli impressionisti a Mondrian, dagli affichistes alla pittura storica dell’Ottocento, dall’arte afroamericana a Malevič (quest’ultimo indicato spesso come uno dei principali punti di riferimento dell’artista californiano). E ovviamente, importante è stata la lezione dell’espressionismo astratto americano, di cui Bradford è considerato oggi il principale continuatore. Una sorta di nuovo Jackson Pollock, come lo ha definito il direttore di ArtNet News, Andrew Goldstein, in un articolo a commento della mostra alla Biennale di Venezia del 2017. E non tanto per motivi stilistici o tecnici, quanto per la portata della sua arte: “possiamo dire che Bradford è il nostro Jackson Pollock. Non solo per la sua nota tecnica dei manifesti di strada che riecheggiano l’invenzione di Pollock, il dripping. Il vero, rivoluzionario contributo di Pollock è stato quello di portare un particolare tentativo, ovvero l’intera, teatrale performance dell’azione, nella pittura, espandendo la definizione del mezzo in un modo che ha influenzato un’innumerevole schiera di artisti. Bradford sta facendo lo stesso: sta espandendo la pittura portando la pratica sociale nello studio dell’artista e legando il suo lavoro di pittore al suo lavoro coi bambini in affido e altre comunità a rischio”.

Infatti, in modo del tutto coerente col messaggio della sua arte, Mark Bradford porta avanti diversi progetti sociali. Anche in Italia: nel 2017, a Venezia, l’artista ha annunciato il suo sostegno, per sei anni, alla cooperativa Rio Terà dei Pensieri, per l’apertura di un negozio dove detenute e detenuti del carcere veneziano di Santa Maria Maggiore metteranno in vendita i loro prodotti. Il progetto più impegnativo è però quello che Mark Bradford ha messo in atto nel suo paese: nel 2014, l’artista ha fondato a Los Angeles, assieme alla collezionista Eileen Harris e all’attivista Allan DiCastro, la fondazione Art + Practice, che si pone l’obiettivo di “incoraggiare l’educazione e la cultura offrendo servizî ai bambini in affido che vivono per lo più a South Los Angeles”. La fondazione opera nel quartiere di Leimert Park, ha la sua sede in un campus di circa duemila metri quadri e propone una vasta offerta d’attività: il programma di A+P include incontri e conferenze sull’arte, performance, mostre: tutto aperto al pubblico. Ai giovani di cui si prende cura, la fondazione offre inoltre corsi di formazione, possibilità di avere un’abitazione, supporto individuale per educazione e lavoro. “Spesso la cultura”, ha dichiarato Mark Bradford, “rimane invischiata in una narrazione statica, tradizionale. Idee contemporanee offrono invece alla cultura quell’elasticità e quella flessibilità che rappresentano sempre una ventata d’aria fresca. Però queste idee non dovrebbero essere esclusivo appannaggio di chi può permettersi di entrare in un museo o in un simposio nel ’salotto buono della città’. [...] Spesso, le persone delle comunità nere non hanno accesso a cibo sano. Vale lo stesso con l’accesso a idee contemporanee, con l’accesso a un servizio sanitario di miglior qualità, con l’accesso a scuole migliori. Sai come cambierebbero le cose se il piccolo Barry o il piccolo Mark potessero camminare dentro uno spazio per l’arte contemporanea che ha sede nel loro quartiere?”.

Mark Bradford è nato nel 1961 a Los Angeles, dove vive e lavora. Avvicinatosi verso i trent’anni alla pratica artistica, ha ottenuto nel 1997 la laurea presso il California Institute of Arts. Le sue principali mostre personali si sono tenute al Whitney Museum di New York nel 2007 (“Neither New Nor Correct”), al Cincinnati Art Museum nel 2008 (“Maps and Manifests”), all’Aspen Art Museum nel 2011, all’Hammer Museum di Los Angeles nel 2015 (“Scorched Earth”), alla Biennale di Venezia nel 2017 (“Tomorrow is another day”) e, sempre nel 2017, allo Smithsonian di Washington (“Pickett’s Charge”). Ha esposto anche alla Biennale di Instabul nel 2011, alla Biennale di Seul nel 2010, alla Biennale di San Paolo nel 2006 e alla Whitney Biennial del 2006. Nel 2014 ha ricevuto la Medaglia delle Arti degli Stati Uniti.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).