Marina Abramović. Distruggere per abbattere le paure

“Comunque su questo pianeta c’è sempre una guerra da qualche parte, e io volevo creare un’immagine universale che si riferisse alla guerra in generale”: queste parole dell’artista Marina Abramović, contenute nella sua autobiografia Attraversare i muri, edita nel 2016 da Bompiani, sono state pronunciate nel 1997, a commento di una delle sue più famose performance, Balkan Baroque, una riflessione sulla guerra che all’epoca stava lacerando la Jugoslavia, sua terra di origine. Parole che appaiono quanto mai vere e attuali in questi anni in cui la distruzione del nostro pianeta è all’ordine del giorno: dalle problematiche climatiche a quelle energetiche, dai virus pericolosi per la salute dell’uomo alle guerre globali e civili che annientano intere generazioni di popoli e, quindi, il futuro stesso della terra.

La tematica della distruzione, specialmente nella sua sfaccettatura peggiore, ovvero quella della guerra, è stata sempre presente all’interno della storia dell’arte. Non solo per quanto riguarda il soggetto dell’opera d’arte, ma anche per l’oggetto in quanto tale. Intorno alla prima metà dell’ottavo secolo, ad esempio, l’impero di Costantinopoli cercò di riportare sotto il suo controllo i territorî posseduti dai monasteri vietando il culto dell’immagine religiosa. Ebbe inizio così un movimento a carattere religioso, conosciuto come “iconoclastia”, che portò alla distruzione fisica di moltissime immagini religiose.

La distruzione che una guerra comporta ha da sempre rappresentato un soggetto con cui moltissimi artisti si sono confrontati. Le arti visive hanno avuto sempre una relazione continua con i conflitti, a volte promuovendoli, altre volte servendo a concretizzare una vera opposizione ad essi. Il caso più famoso è sicuramente quello di Pablo Picasso e della sua Guernica (1937): in quasi tre metri e mezzo per otto, l’artista ha messo in scena il bombardamento della città basca di Guernica durante la guerra civile spagnola ad opera delle truppe naziste in appoggio del generale Franco. L’orrore, la disperazione e la distruzione morale e fisica sono stati magistralmente interpretati da Picasso in una delle sue opere migliori, oggi conservata presso il Museo Reina Sofía di Madrid.

Se ci si vuole soffermare solo sulla situazione europea, la lista delle guerre civili è abbastanza corposa. Fra i conflitti più cruenti che hanno portato alla distruzione di intere città e alla morte di molti suoi abitanti si ricorda quello avvenuto nei Balcani, in Bosnia ed Erzegovina fra il 1° marzo del 1992 e il 14 dicembre del 1995, e che s’inserisce nella situazione più ampia delle guerre jugoslave combattute fra il 1991 e il 2001, come conseguenza della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, quando, alla fine degli anni Ottanta, il comunismo perse la sua forza ideologica favorendo il rafforzamento del nazionalismo. All’epoca si trattò di un conflitto molto cruento che interessò tre principali gruppi nazionali, ovvero i serbi, i croati e i bosniaci, e diverse etnie. Il conflitto in Bosnia portò non solo alla morte di quasi centomila civili, ma anche alla fuga di più di due milioni di persone, diventando di fatto il più importante spostamento di esseri umani dalla fine della seconda guerra mondiale. È stato un conflitto che ha distrutto completamente le fondamenta morali della società della ex Jugoslavia: le politiche nazionaliste hanno causato con il tempo la dissoluzione dell’integrità etnica e della tolleranza fra le rispettive popolazioni.

Tra gli artisti che hanno raccontato la devastazione di questa guerra, si ricorda in particolar modo Marina Abramović, di parte montenegrina, come lei stessa afferma nella sua autobiografia del 2016, Attraversare i muri: “Il mio cuore è grande ma sono una montenegrina […]. E non si ferisce l’orgoglio di una montenegrina”. Il tema della distruzione ha accompagnato quasi tutta la sua carriera performativa: una distruzione che è da intendere non solo in riferimento al soggetto delle sue opere, ma anche come il loro oggetto (ovvero il suo stesso corpo), oltre al cambiamento insito nello stesso genere artistico.

Balkan Baroque è senza dubbio la performance che l’ha consacrata nell’Olimpo delle celebrità del mondo dell’arte, facendole vincere il Leone d’Oro presso la XLVII Biennale d’Arte di Venezia nel 1997. Una performance carismatica, cruda e sentita, come lei stessa racconta nella sua biografia: “Balkan Baroque, il titolo della mia performance, non si riferiva all’arte barocca, ma al barocchismo e alla follia della mentalità balcanica: il fatto che siamo crudeli e teneri, che siamo in grado di amare e di odiare appassionatamente, e tutto in una volta sola. La verità è che può capire la mentalità dei Balcani solo chi ci è nato, o ci ha passato molto tempo. Capirla da un punto di vista intellettuale è impossibile: emozioni così turbolente sono incontrollabili come un vulcano”. Una testimonianza preziosa e forte allo stesso tempo, che cerca di rendere al lettore cosa può aver significato il conflitto balcanico per chi in quella terra è nato e ha mosso i primi passi nella carriera artistica. La performance vedeva la Abramović seduta sul pavimento del Padiglione Italia, su una catasta di ossa di vacca, di cui più di oltre duemila sporche di sangue, insieme a carne e cartilagine. Per quattro giorni, sette ore al giorno, la performer era intenta a pulire le ossa, mentre su due schermi alle sue spalle venivano proiettate, senza sonoro, alcune immagini tratte da un’intervista che lei stessa aveva condotto ai suoi genitori: la madre Danica (con cui la Abramović aveva sempre avuto un rapporto conflittuale) ripiegava le mani sul cuore e si copriva gli occhi; il padre, Vojin, teneva in mano la sua pistola. Su un altro schermo scorreva un video in cui la performer era “vestita da tipico scienziato slavo – occhiali, camice bianco, grosse scarpe di cuoio […]”, e intenta a raccontare come un acchiapparatti stermina i ratti (la storia è anch’essa frutto di un’intervista ad un acchiapparatti di Belgrado, realizzata diversi anni prima per l’azione Delusional). Dopo aver raccontato la storia dell’acchiapparatti, la Abramović si toglieva il camice per trasformarsi in una ballerina seducente che, con una sottoveste nera e un fazzoletto rosso, ballava freneticamente a ritmo di una canzone popolare serba.

“In quel locale senza aria condizionata, nell’umida estate veneziana, le ossa sanguinolente marcirono e si riempirono di vermi, ma io continuavo a strofinarle: il lezzo era tremendo, come quello di cadaveri sul campo di battaglia. I visitatori entravano in fila e osservavano, disgustati dalla puzza, ma ipnotizzati dallo spettacolo. Mentre pulivo le ossa, piangevo e cantavo canzoni popolari jugoslave della mia infanzia”. E ancora: “Ogni mattina dovevo tornare a immergermi in una catasta di ossa verminose. Nel seminterrato il caldo e la puzza erano insopportabili. Ma quello era il mio lavoro. Per me quello era il barocco balcanico. Ogni giorno, alla fine della performance, tornavo nell’appartamento che avevo preso in affitto e facevo una lunga, lunga doccia, cercando di lavarmi di dosso l’odore di carne putrefatta che mi era entrato nei pori. Già alla fine del terzo giorno mi sembrò impossibile pulirmi”. Le parole stesse dell’artista aiutano a comprendere quale fosse l’intento (perfettamente riuscito) della performance: la Abramović voleva sottolineare che così come era impossibile lavare il sangue dalle mani sporche, allo stesso modo è impossibile “pulire la propria anima” dalla vergogna della guerra. Si capisce, quindi, che trascendendo questa immagine tanto cruenta, l’opera possa essere simbolo universale di ciò che la guerra distrugge sia umanamente che fisicamente.

Qualche anno più tardi (2001), Marina Abramović realizza il video The Hero, performance vicina a Balkan Baroque per il tema sviluppato dall’artista. Girato nella campagna del sud della Spagna, The Hero è dedicato a Vojin, padre dell’artista e partigiano jugoslavo durante la seconda guerra mondiale. Il video è ispirato alla storia dei suoi genitori, a quando sua madre aveva salvato la vita di suo padre. In quest’opera, realizzata proprio dopo la morte del padre, la Abramović è seduta immobile su un cavallo bianco (come spesso faceva il padre) mentre regge in mano una bandiera bianca che svolazza al vento. Contemporaneamente, una voce femminile intona un canto nazionale jugoslavo risalente all’epoca di Tito, oggi proibito in tutta la ex Jugoslavia. Il video della performance è volutamente in bianco e nero per enfatizzarne la memoria del passato: viene sempre proiettato accompagnato da una vetrinetta che contiene una borsa con fotografie e medaglie. La bandiera bianca tenuta in mano dall’artista simboleggia la resa del padre di fronte alla morte che, come afferma la performer, è il più grande cambiamento con il quale deve misurarsi ogni essere umano.

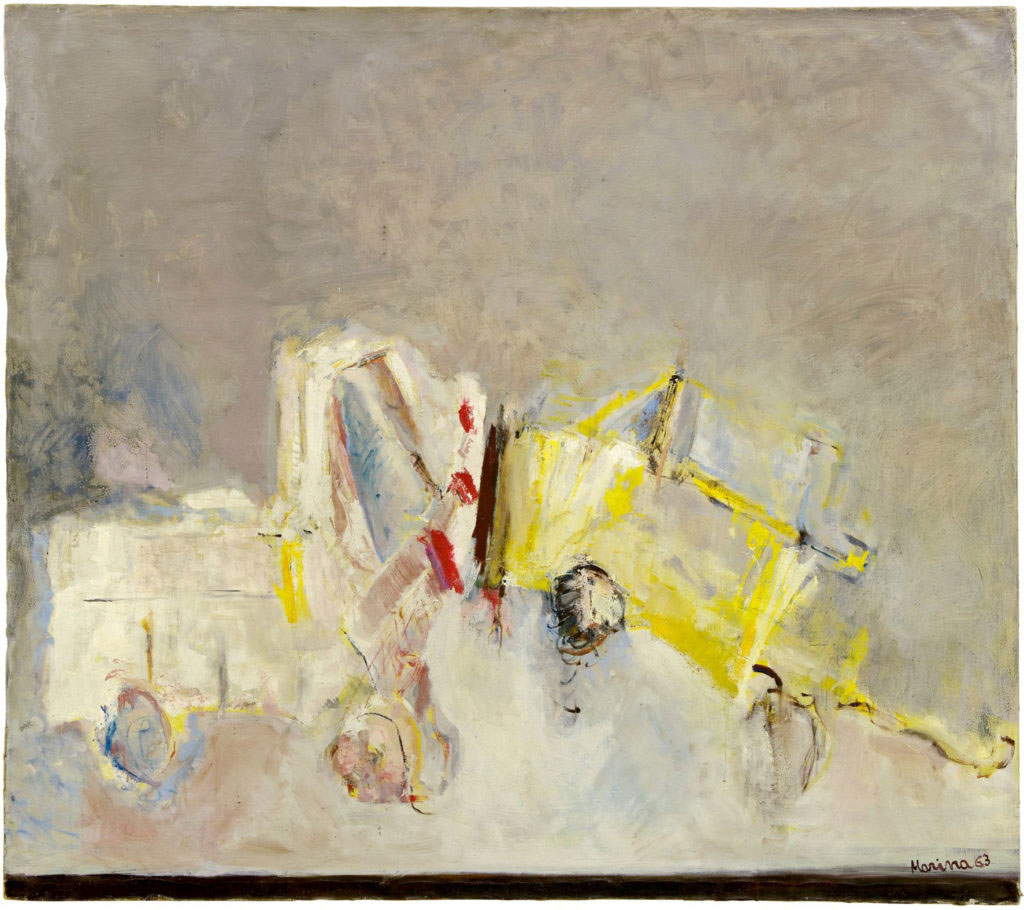

Il tema della distruzione ha interessato la carriera della Abramović non soltanto in riferimento alla guerra. Già nelle sue primissime opere pittoriche, come la serie Truck Accident del 1963, la giovane artista ha investigato la dissoluzione della materia e del colore mediante la raffigurazione di un incidente fra camion. Nella sua autobiografia afferma: “in accademia, dipingevo in stile accademico: nudi, nature morte, ritratti e paesaggi. Ma cominciai anche ad avere nuove idee. Per esempio ero affascinata dagli incidenti stradali, ed ebbi l’ispirazione (era la prima volta che mi succedeva) di dipingere dei quadri su di questo soggetto. Ritagliavo dai giornali foto di scontri automobilistici e ferroviarî; e approfittai degli agganci che mio padre aveva in polizia per andare nelle varie caserme e chiedere se era successo qualche grosso incidente. Poi andavo sul posto a scattare e fare schizzi. Ma era difficile tradurre sulla tela la violenza e l’immediatezza di quei disastri”.

La dissoluzione, l’abbattimento di alcune barriere, l’oltrepassare i limiti della sopportazione fisica e psichica sono stati sempre al centro delle performance di colei che oggi è senza dubbio una delle artiste più famose al mondo. Sin dalle sue primissime azioni, quali Rhythm 5, Rhythm 0, Rhythm 10 e Thomas Lips, l’artista ha completamente cambiato il modo di costruire la performance agli inizî degli anni Settanta. A differenza di artisti come Chris Burden, Vito Acconci, Adrian Piper, Dennis Oppenheim, che lavoravano “per” il pubblico, Marina Abramović ha da sempre realizzato le sue opere “con” il pubblico, e a differenza dei suoi contemporanei che lavoravano negli Stati Uniti, in un sistema liberale e capitalista, lei è riuscita ad esplorare la performance in una Belgrado ancora sotto il regime comunista di Tito. Il pubblico è sempre stato invitato a partecipare alle sue performance nell’intento di creare un vero e proprio scambio di energia costruttiva tra l’artista e il pubblico, così come accade su un palcoscenico teatrale, con la differenza che ciò che accade in una performance è reale, mentre in teatro è finzione. Nel 1974, per l’azione Rhythm 5, il pubblico intervenne direttamente e per emergenza: la Abramović stava quasi per soffocare nelle fiamme dell’ardente stella a cinque punte di legno a cui l’artista aveva dato fuoco ed entro il cui perimetro si era collocata sdraiandosi a terra. Si trattò in questo caso di una vera “dissoluzione del confine”, in quel caso necessaria, fra chi aveva eseguito la performance e chi ne era spettatore. In un’altra delle sue celeberrime opere, ovvero Rhythm 0, il pubblico fu invitato a partecipare e questa interazione portò gravi conseguenze sul corpo della giovane Marina, fino quasi a portarla nuovamente alla morte. Rhythm 0 fu realizzata nel 1975 presso lo Studio Morra di Napoli: la performance prevedeva l’artista ferma come un oggetto davanti un tavolo su cui si trovavano settantadue oggetti, fra cui un martello, una sega, una forchetta, una rosa, una campana, un’accetta, una penna, un coltellino, uno specchio, spilli, rossetto e una pistola con un proiettile accanto. Questi oggetti potevano essere usati a piacimento su di lei, che si assumeva ogni responsabilità durante le sei ore della performance. Per le prime ore non successe nulla di rilevante, in quanto (come riferisce la stessa Abramović) il pubblico doveva esserne intimorito, chiedendosi che cosa stesse accadendo. Con il passare delle ore, le persone lì presenti cominciarono a cambiare approccio verso l’artista: la denudarono, le fecero assumere varie posizioni, umiliandola, fino ad arrivare al danneggiamento fisico. Il climax venne raggiunto quando uno degli spettatori colse la pistola, inserì il proiettile e la mise nella mano dell’artista, pronto a muovere il grilletto. A quel punto la performance fu interrotta poiché diventata già troppo pericolosa per la vita della giovane artista.

Nelle performance della Abramović la distruzione ha significato anche mettere in scena la fine di un amore, come avvenne per una delle sue più belle (e più complesse) opere in assoluto, forse la migliore realizzata insieme al suo compagno e artista Ulay per sancire una volta e per sempre la fine del loro amore. La performance in questione è The Lovers del 1988, quando la storia con Ulay era ormai andata in frantumi. Questo è stato l’ultimo progetto che i due hanno realizzato insieme e prevedeva che i due attraversassero in direzioni opposte la Muraglia Cinese per poi incontrarsi a metà strada, dopo aver percorso 2500 chilometri, e dirsi addio: Marina avrebbe dovuto iniziare il cammino dall’estremità orientale e femminile della Muraglia (il golfo di Bohai nel Mar Giallo) e Ulay dall’estremità occidentale e maschile, il passo di Jiayu, nel deserto del Gobi. “Alla fine ci incontrammo il 27 giugno 1988, tre mesi dopo aver iniziato, a Erlang Shen, Shennu, nella provincia di Shaanxi. […]. Avevo il cuore a pezzi. Ma le mie lacrime non erano solo per la fine della nostra relazione. Avevamo portato a termine un’impresa colossale. Ai miei occhi, la mia parte aveva una dimensione epica: una lunga ordalia che finalmente era terminata. Mi sentivo tanto sollevata quanto triste”.

Le performance di Marina Abramović, che varie volte, nel lungo arco della sua carriera, sono state capaci di declinare la distruzione in diversi suoi aspetti, rappresentano esse stesse la dissoluzione e l’abbattimento delle paure umane: la sofferenza, l’abbandono, la solitudine, il dolore, la morte. La Abramović si confronta con queste paure e cerca in qualche modo di abbatterle, di vincerle, chiamando il pubblico a partecipare a questa sua impresa. Per questa artista, infatti, l’arte deve essere disturbante e deve porre domande. Non deve essere solo un qualcosa che riflette la vita quotidiana: questo lo fanno già le riviste. L’arte deve avere un valore spirituale che apra alcune porte della coscienza umana e che conduca le persone alla riflessione. Perché l´uomo sta distruggendo se stesso e l’arte si assume il compito, secondo la Abramović, di cambiare l’ideologia della società.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autrice di questo articolo: Francesca Della Ventura

Ha studiato storia dell'arte (triennale, magistrale e scuola di specializzazione) in Italia e ha lavorato per alcuni anni come curatrice freelancer e collaboratrice presso il Dipartimento dei Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Molise (2012-2014). Dal 2014 risiede in Germania dove ha collaborato con diverse gallerie d'arte e istituzioni culturali tra Colonia e Düsselorf. Dallo stesso anno svolge un dottorato di ricerca in storia dell'arte contemporanea all'Università di Colonia con una tesi sul ritorno all'arte figurativa negli anni Ottanta in Germania e Italia. Nel 2018 è stata ricercatrice presso l'Universidad Autonoma di Madrid. Ha scritto sull'identità tedesca e italiana nell'arte contemporanea e nella politica, sul cinema tedesco e italiano del dopoguerra e grazie a diverse borse di studio D.A.A.D. ha presentato la sua ricerca a livello internazionale. Attualmente i suoi temi di ricerca riguardano l’arte degli anni Ottanta, in particolar modo quella femminista. Dal 2020 è entrata a far parte del gruppo di ricerca dell’Universitá di Bonn “Contemporary Asymmetrical Dependencies” con un progetto di ricerca sulla costruzione dei nuovi musei e delle condizioni di dipendenza asimmetrica dei lavoratori migranti nell’isola di Saadyat ad Abu Dhabi. Nell'ottobre 2020 ha fondato inWomen.Gallery, galleria online, sostenibile e per artiste. Dal 2017 lavora come giornalista d'arte per la rivista online e cartacea Finestre sull'Arte.