Il lavoro minorile in Italia tra Otto e Novecento, un percorso tra le opere d'arte

Nel 1877, il Parlamento del giovane Regno d’Italia stabilì l’avvio di un’inchiesta sulla realtà dell’economia agraria del paese sedici anni dopo l’Unità: i documenti che la commissione d’inchiesta raccolse rappresentano la più dettagliata fotografia del settore nell’Italia degli anni Ottanta dell’Ottocento. Leggendo quei documenti, redatti con i toni neutri e asettici tipici dei documenti ufficiali, è possibile conoscere il destino ch’era riservato ai bambini che nascevano nelle famiglie dei contadini: venivano mandati negli asili d’infanzia fintanto che “per la loro tenera età non sono atti al lavoro”, e una volta raggiunta l’età per lavorare nei campi seguivano i loro genitori e cominciavano a dedicarsi ai mestieri della terra. Non era raro che già verso i sei anni i bambini iniziassero ad aiutare padre e madre nelle loro attività: negli atti della succitata inchiesta, nel rapporto sulla provincia di Catania, si legge che “le classi meno agiate adoperano prima del sest’anno di età i loro figli a qualche faccenda di casa o campestre”, e ciò anche in virtù del fatto che, nelle zone rurali, scuola e istruzione non erano ritenute utili.

Non andava meglio nelle periferie delle grandi città industriali, dove i bambini delle classi meno abbienti, soprattutto quelli provenienti dalle famiglie le cui entrate non erano sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i membri, venivano immediatamente spediti a lavorare in fabbrica. Nel 1844 si tenne a Milano, dal 12 al 27 settembre, la sesta riunione degli scienziati italiani: il convegno, il più importante dell’epoca in Italia in ambito scientifico, si radunava ogni anno in una diversa città della penisola (all’epoca ancora politicamente divisa) ed era nato per far fronte a una precisa esigenza della comunità scientifica italiana del tempo, quella di misurarsi con i rapidi e impressionanti progressi che il mondo della scienza e della tecnica aveva conosciuto nei primi decennî dell’Ottocento e, di conseguenza, discutere attorno ai più urgenti temi che il progresso necessariamente comportava. Tra le questioni che emersero nella sesta riunione ci fu quella del lavoro minorile. Negli atti, che contengono un rapporto sul lavoro dei fanciulli negli opifici italiani, si legge un passaggio fondamentale: “già da 50 anni, voi lo sapete, nelle nazioni ove più irrefrenato ferve il travaglio incomposto della moderna industria tutta ordinata sulla individuale concorrenza, si cominciò a considerare il fanciullo come un più economico mezzo di produzione: le macchine facevano agevolmente quel che prima con tanta fatica i muscoli virili; non occorrea più, che un lavoro di pazienza e d’abnegazione, o tutt’al più di destrezza. Le donne, gli spigliati fanciulli vi si trovarono meglio adatti dei membruti operai. Sono troppo noti gli abusi che ne avvennero, dolorosi per l’umanità, pericolosi per lo Stato, ed alla stessa industria dannosi. Fanciulli di 10, di 8, perfino di 5 anni, chiusi per 13 e talora per 15 ore in mefitiche officine, legati ad un lavoro incessante, e quando più la natura non poteva, colle percosse obbligati a muoversi ed a vegliare; i due sessi senza alcuna sorveglianza mescolati, esposti a lunghi cammini sulle pubbliche vie; sonno faticoso ed interrotto; membra dolorose, guaste, infiacchite; vecchiezza precoce: ed in prezzo d’un tal lavoro l’abbruttimento e la corruzione che ispirano ribrezzo e disdegno anche ai pietosi”.

A distanza di trent’anni, la situazione non era affatto cambiata. Nel 1876, l’allora funzionario ministeriale (in seguito deputato e poi anche ministro delle finanze) Vittorio Ellena (Saluzzo, 1844 - 1892) compilò una statistica industriale secondo la quale, nell’anno 1870, risultavano impiegati nelle fabbriche italiane del solo comparto tessile ben 90.083 fanciulli, che costituivano più del 23% del totale della forza lavoro del settore. I bambini, pur ricevendo un terzo del salario degli adulti, erano comunque tenuti a orari di lavoro estenuanti (si superavano abbondantemente le dodici ore giornaliere), a turni di notte, a lavorare in condizioni di lavoro insalubri, a permanere in una condizione di analfabetismo (si consideri che, secondo i censimenti ufficiali del regno, nel 1881 i maschi sopra i sei anni d’età che non sapevano leggere né scrivere rappresentavano il 62% del totale). Le prestazioni dei bambini, tuttavia, erano ritenute importanti, non soltanto in virtù del loro costo più basso rispetto a quello di un adulto (si pensi al fatto che le macchine spesso non richiedessero azioni per le quali era necessaria grande forza), ma anche perché erano in grado di compiere operazioni precluse ai più grandi: nelle industrie tessili, per esempio, le mani più piccole delle giovanissime operaie riuscivano a compiere meglio alcune operazioni sui filati. Di conseguenza, l’impiego di minori presso industrie, fabbriche e manifatture era decisamente esteso.

Eppure non furono molti gli intellettuali sensibili al problema: in letteratura, per esempio, si possono contare gli esempi di Giovanni Verga e di Luigi Pirandello, entrambi siciliani e dunque provenienti da una zona dove lo sfruttamento del lavoro minorile era una realtà molto dura da estirpare. Il punto è che secondo la mentalità del tempo, non era strano che un bambino lavorasse nei campi o nelle officine: così, il tema del lavoro infantile non fu uno dei più rilevanti del tempo, ma furono comunque diversi gli artisti che se ne occuparono, alcuni animati da forti intenti di denuncia sociale, altri semplicemente mossi dalla volontà di restituire una narrazione fedele del vissuto quotidiano d’una comunità. Nessuna mostra di rilievo ha mai affrontato l’argomento del lavoro minorile nell’Italia tra Otto e Novecento, ma la recente mostra Colori e forme del lavoro di Palazzo Cucchiari a Carrara, pur occupandosi del tema del lavoro in un’ottica più ampia e pur non prevedendo sezioni dedicate al lavoro di bambini e ragazzi, consente comunque di creare un primo percorso per esplorare alcuni degli aspetti della questione.

|

| Una sala della mostra Colori e forme del lavoro a Carrara, Palazzo Cucchiari |

|

| Una sala della mostra Colori e forme del lavoro a Carrara, Palazzo Cucchiari |

Nell’ambito dell’esposizione carrarese, l’opera che forse più d’ogni altra è esemplificativa delle condizioni dei bambini sui luoghi di lavoro è Nel casello, opera di Cirillo Manicardi (Reggio Emilia, 1856 - 1925). Si tratta d’una scena che all’epoca si poteva comunemente osservare nei caseifici della piana parmense e reggiana (nell’area i caseifici sono noti anche come “caselli”: di qui il titolo del dipinto): un bambino si trova ai bordi d’una caldaia di rame e sta mescolando il latte con cui si produrrà il parmigiano (un lavoro che oggi viene eseguito dalle macchine). È talmente basso che non riesce ad arrivare al bordo della caldaia e ha dunque bisogno d’usare, per gradino, una forma di parmigiano. Il dipinto, sottolinea Ettore Spalletti, curatore della mostra Colori e forme del lavoro, “è risolto con pennellate sciolte e sicure, che tuttavia ancora non rifuggono dalla ricerca dello sfumato e del chiaroscuro, ma comunque indicano l’inizio del graduale passaggio di Manicardi al verismo narrativo, con l’intento specifico di dare dignità e voce ad aspetti e momenti di minuta vita quotidiana”. Il fatto che il bambino diventi protagonista è sintomo delle istanze sociali che popolano l’arte di Manicardi, uno dei pittori che, a fine Ottocento, furono più sensibili alla realtà quotiana degli umili. Assume invece toni più narrativi e idilliaci un’opera come A far rena, capolavoro recentemente riscoperto di Adolfo Tommasi (Livorno, 1851 – Firenze, 1933), che si distingue per i suoi accenti fortemente impressionisti. Magistrale, in particolare, il taglio alla Caillebotte che porta l’osservatore sull’imbarcazione dei due protagonisti: due renaioli, ovvero due cavatori di sabbia, che stanno solcando l’Arno sul loro becolino (una particolare barca a fondo piatto ideale per la navigazione nelle acque basse) per raccogliere la rena destinata all’edilizia. Uno dei due renaioli è un ragazzino, e Tommasi lo coglie in un momento di riposo: quello del renaiolo era un mestiere duro, tipico delle zone interne della Toscana nei pressi dell’Arno, al quale si dedicavano spesso tutti i membri della famiglia, che si tramandavano il mestiere di generazione in generazione.

Poteva poi accadere (esattamente come accade oggigiorno) che, in mancanza di lavoro, le madri portassero con sé i figli a mendicare: ed è proprio una mendicante col suo bambino la protagonista del pannello centrale (Povertà, del 1915) del toccante Trittico, capolavoro giovanile di Aldo Carpi (Milano, 1886 - 1973) che raffigura una mamma costretta a elemosinare per sopravvivere, in una desolata campagna padana dai toni cupi e opprimenti. In questo dipinto, sottolinea Spalletti, “il verismo sociale [...] sembra riconsolidarsi in una pittura gonfia d’aria e carica di preoccupazioni, anche formalmente scompaginata da oscuri presagi, di guerra, di fame e di morte, come per adeguare le immagini a un mondo che si preannuncia in bianco e nero”. Il problema della povertà che costringeva molte famiglie a vivere d’elemosina veniva sottolineato anche nell’inchiesta agraria del 1877: in particolare, nelle campagne di pressoché tutta l’Italia centrale tirrenica, si legge, abbondavano le “masse di bambini seminudi che circondano il visitatore per chiedergli l’elemosina”, e nei dintorni di Roma, “durante la stagione d’inverno e di primavera e particolarmente quando i lavori campestri meno fervono o sono sospesi”, le vicinanze della città “sono ingombre delle donne e dei fanciulli emigranti nella campagna e che esercitano in numero rilevantissimo la mendicità”.

|

| Cirillo Manicardi, Nel casello (fine XIX secolo; olio su tela, 30 x 20 cm; Reggio Emilia, Musei Civici) |

|

| Aldo Carpi, Trittico. Paesaggio con fabbrica (1913; olio su tavola, 17 x 25,5 cm), La povertà (1915; olio su tavola, 21 x 14 cm), Campagna (1919; olio su tavola, 17 x 25,5 cm). Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci |

|

| Adolfo Tommasi, A far rena (1882; olio su tela, 92 x 55 cm; Livorno, Galleria d’Arte Goldoni) |

I piccoli lavoratori venivano poi abbondantemente impiegati anche nel commercio minuto, e non di rado li si poteva vedere nei mercati, nelle città come nelle campagne, a vendere prodotti, come testimonia il Mercato vecchio di Giuseppe Moricci (Firenze, 1806 - 1879), spaccato di una Firenze non più esistente dove, tra ambulanti che vendono carri e formaggi, carrettieri che trasportano merce e donne con le sporte per fare la spesa, s’aggirano anche, in primo piano, due venditori bambini che propongono la loro mercanzia ai passanti. Ovviamente i bambini che venivano impiegati nel commercio ambulante vendevano oggetti piccoli e facilmente trasportabili: frutta, verdura, giornali, oggetti per la casa. Il fenomeno era esteso, e i bambini erano loro stessi oggetto di mercato (venivano letteralmente ceduti, con tanto di contratto, a padroni d’attività che li mandavano in giro per le città a vendere oppure a suonare), tanto che nel 1868 il grande scrittore Igino Ugo Tarchetti (San Salvatore Monferrato, 1839 - Milano, 1869), in un articolo pubblicato sulla rivista Emporio pittoresco, lanciò un’appassionata accusa: “in Italia si fa mercato di fanciulli; pochi lo sanno, e saranno meravigliati di apprenderlo dal nostro giornale. Ecco in qual modo principia e come continua un traffico che si basa sulla umanità nella sua forma più interessante: l’infanzia! Nell’Italia meridionale, in una provincia ricca più delle altre, la Basilicata, una gran parte degli abitanti fanno una vera industria della musica e del vagabondaggio”. Il Parlamento d’Italia dovette anche approvare una legge, nel 1873, per arginare il problema: sotto il titolo di “Proibizione dell’impiego di fanciulli d’ambo i sessi in professioni girovaghe” erano state varate misure per impedire ai giovanissimi d’esercitare una serie d’attività (venditori, suonatori, cantanti, saltimbanchi, cartomanti, questuanti).

Tuttavia, come attestano le cronache dell’epoca e come s’evince anche dalle opere d’arte, la legge non dovette avere grande efficacia, se a distanza di pochi anni due grandi artisti come Vincenzo Gemito (Napoli, 1852 - 1929) e Carlo Fontana (Carrara, 1865 - Sarzana, 1956) poterono cimentarsi realizzando due statue in bronzo raffiguranti altrettanti acquaioli, ovvero giovani che, per le vie delle città, offrivano bicchieri d’acqua ai passanti. In nessuna delle due opere (del 1881 quella di Gemito, del 1896 quella di Fontana) v’è intento di denuncia: gli acquaioli, specie nel meridione, erano una presenza abituale, che nelle due sculture di Gemito e Fontana viene risolta in modi differenti. Gemito, sottolinea Spalletti, “ne fa una figura squisitamente popolare [...] riconducendo in tal modo una figura del folclore napoletano dalla favola alla realtà, dalla suggestione culturale alle sue radici popolari” (insomma: una sorta di scena di genere), e Fontana “nel sapore classico del bambino nudo sfoga una sosta di idealismo selvaggio, e quindi la sua avversione all’accademia, condensando amore per la materia e uso istintivo della luce naturale, per dare forma e figura agli slanci elegiaci, invece che ai tormenti sentimentali: una scultura di vago sapore impressionista, ma i cui accenti veristi continuano ad oscillare tra la serenità classica della scena e l’impianto dinamico della figura”.

|

| Giuseppe Moricci, Il mercato vecchio a Firenze (1860; olio su tela, 84 x 74 cm; Firenze, Gallerie degli Uffizi) |

|

| Vincenzo Gemito, L’acquaiolo (1881; bronzo, 55 x 19 x 26 cm; Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci) |

|

| Carlo Fontana, L’acquaiolo (1896; bronzo, 49 x 23 x 23 cm; Sarzana, Collezione famiglia Fontana) |

Per trovare ulteriori opere dotate d’una forte carica sociale occorre uscire da Palazzo Cucchiari e indagare altri lavori del periodo. Una forte presa di posizione contro l’alienazione causata dal lavoro nella società industriale, e anche contro i danni che il lavoro minorile era in grado d’arrecare ai bambini, ai quali veniva sottratta con violenza la loro infanzia (e spesso veniva rovinata la loro vita: i turni massacranti in fabbrica minavano il loro sviluppo psicofisico, e molti morivano a causa delle malattie professionali), è quella che Plinio Nomellini (Livorno, 1866 - Firenze, 1943) assume in uno dei suoi più celebri capolavori, nonché il dipinto più importante della fase più squisitamente politica e impegnata della sua carriera: la Diana del lavoro del 1893, che coglie, all’alba d’una dura giornata di lavoro, gli operai prima che s’aprano i cancelli del loro stabilimento. In questo dipinto, si legge in un saggio firmato da Mattia Patti, Ezio Buzzegoli, Raffaella Fontana e Marco Raffaelli, “Nomellini dà prova di una forte modernità di sguardo, raccontando la chiamata al lavoro di un nutrito ed eterogeneo gruppo di operai, che in fila disordinata, quasi ammassati, si avviano di primo mattino verso l’ingresso di un cantiere”. Siamo colpiti in particolare dalle figure in primo piano: un uomo che guarda fisso davanti a sé, e un bambino dallo sguardo visibilmente preoccupato. Nomellini, qui, punta il dito, “senza retorica e con voce ferma”, contro la “partecipazione di minori e anziani al sistema produttivo: alla figura del bambino, infatti, si appaia quasi il vecchio ingobbito, con barba, capelli bianchi e una vanga in mano, che procede lentamente, entrando in scena dal margine destro della tela”.

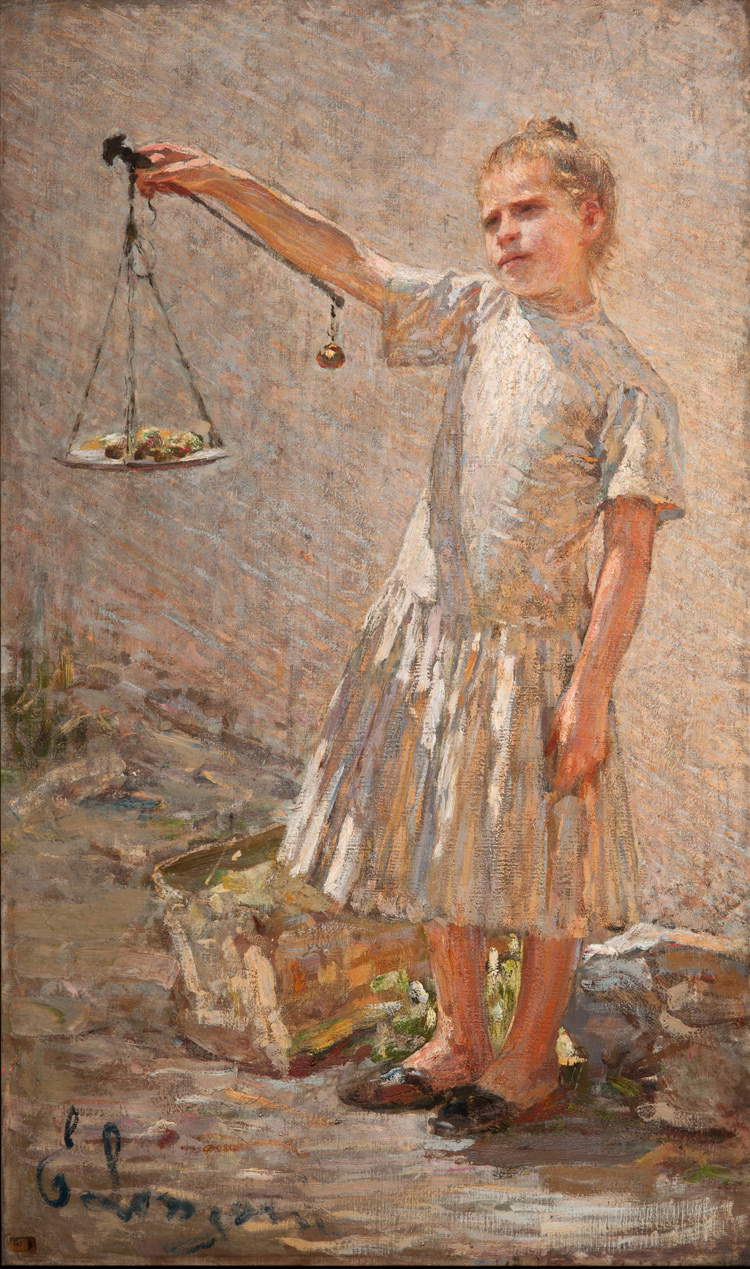

Lo sguardo perso del bambino di Nomellini è quello che ritroviamo anche in ritratti di piccole lavoratrici come la tenera Venditrice di frutta di Emilio Longoni (Barlassina, 1859 - Milano, 1932) o la Frutera di Giovanni Sottocornola (Milano, 1855 - 1917), due opere tuttavia diverse tanto nella loro concezione quanto nella loro resa tecnico-stilistica: quella di Sottocornola non è toccata dalla volontà di stigmatizzare il lavoro infantile, ma intende semplicemente proporre un ritratto verista d’una giovane venditrice di frutta, stanca e provata dalle tante ore a proporre la sua merce agli acquirenti, affrontando peraltro uno dei soggetti preferiti di Sottocornola (che comunque, nelle opere più mature, arriverà anche a occuparsi in maniera più esplicita delle condizioni dei lavoratori). Quella di Longoni è un’opera che “nulla concede all’aneddotica del ’grazioso’ che fioriva all’epoca attorno del lavoro infantile” (Giovanna Ginex): con una pennellata densa e materica, lontana da quella di Sottocornola, Longoni empatizza con la povera e dolce piccola, che avrà sì e no cinque o sei anni, ma è costretta a svolgere un lavoro pesante e usurante.

|

| Plinio Nomellini, La diana del lavoro (1893; olio su tela, 60 x 120 cm; Collezione privata) |

|

| Giovanni Sottocornola, La frutera (1884-1886; olio su tela, 78,5 x 48,5 cm; Milano, Gallerie d’Italia di piazza Scala) |

|

| Emilio Longoni, Ona staderada o La venditrice di frutta (1891; olio su tela, 154 x 91 cm; Tortona, Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona - Pinacoteca “Il Divisionismo”) |

Bambine al lavoro sono anche quelle raffigurate da Niccolò Cannicci (Firenze, 1846 - 1906): una è la Filatrice in mostra a Palazzo Cucchiari, ritratto d’una ragazzina che procede all’aperto, rivolgendo lo sguardo all’osservatore, e tenendo in mano il suo fuso, e altre sono invece quelle che possiamo trovare tra le Gramignaie al fiume, ovvero le donne che, sui bordi dei fiumi, raccoglievano la gramigna, erba ritenuta infestante per l’agricoltura, ma ottima per produrre il fieno per i cavalli. Si trattava d’un lavoro molto duro, simile a quello delle mondine che esercitavano il loro mestiere nelle piantagioni di riso dell’Italia del nord, e come testimonia il dipinto di Cannicci poteva impiegare anche bambine.

Un altro mestiere durissimo, anch’esso svolto da moltissimi bambini, era quello dei minatori nelle miniere di zolfo in Sicilia, mirabilmente descritto da Sidney Sonnino nel secondo volume della sua inchiesta in Sicilia del 1876: “anche nelle zolfare dove l’estrazione del minerale fino alla bocca della miniera si faccia in tutto o in parte con mezzi meccanici, il lavoro dei fanciulli si adopera per il trasporto dello zolfo dalle gallerie di escavazione fino al punto dove corrisponde il pozzo verticale o la galleria orizzontale; come pure sopra terra per il trasporto del minerale dal luogo ove resta ammucchiato in casse, fino al calcarone, ossia la fornace dove vien fuso. In moltissime gallerie però di queste stesse grandi miniere, e in genere in tutte le altre zolfare della Sicilia, il lavoro di fanciulli consiste nel trasporto sulla schiena, del minerale in sacchi o ceste, dalla galleria dove viene scavato dal picconiere, fino al luogo dove all’aria aperta si fa la basterella delle casse dei diversi picconieri, prima di riempire il calcarone”. La tragedia dei cosiddetti carusi (“bambini”, termine tipico della Sicilia orientale) trovò una vivida immagine con il pittore siciliano Onofrio Tomaselli (Bagheria, 1866 - 1956), che al tema dello sfruttamento dei bambini nelle miniere siciliane dedicò quello che forse è il suo lavoro più famoso, I carusi, che raffigura alcuni bambini curvi sotto il peso dei sacchi di zolfo, mentre escono dalla miniera e s’allontanano sotto il sole cocente del sud, con uno di loro che, stremato, riposa all’ombra, sull’arido terreno.

Piccoli minatori nel meridione, piccoli operai nel settentrione: non sono molte le opere che denunciano la realtà dei bambini impiegati nelle industrie delle città del nord Italia, ma è possibile individuare un’interessante raffigurazione del problema in Operai in riposo del milanese Filippo Carcano (Milano, 1840 - 1914), dove gli operai che riposano in realtà altro non sono che quattro fanciulli: la scelta di concentrarsi su lavoratori così piccoli è con tutta probabilità dettata dalla volontà d’esprimere una dura critica contro il lavoro infantile.

|

| Niccolò Cannicci, La filatrice (1885-1890; olio su cartone, 57 x 24 cm; Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci) |

|

| Niccolò Cannicci, Le gramignaie al fiume (1896; olio su tela, 151 x 280 cm; Firenze, Collezione Ente Cassa di Risparmio di Firenze) |

|

| Onofrio Tomaselli, I carusi (1905 circa; olio su tela, 184 x 333,5 cm; Palermo, Galleria d’Arte Moderna) |

|

| Filippo Carcano, Operai in riposo (1886; olio su tela; Collezione privata) |

I bambini continuarono a lavorare precocemente per molto tempo. Le dimostrazioni di sensibilità nei confronti della questione non furono molte, ma furono intense, e vollero sollecitare le amministrazioni affinché fossero presi provvedimenti. Si legge, per esempio, in un testo della Società di mutuo soccorso ed istruzione degli operai di Savigliano, redatto nel 1880: “invero contrista l’animo il vedere tanti e tanti poveri fanciulli dall’avarizia ed ignoranza di molti genitori e dall’ingordigia degli industriali dei vari stabilimenti, condannati a fare i più faticosi lavori per molte ore della giornata senza interruzione alcuna. Poveretti! In pochi anni ne escono poi estenuati, macilenti e sfiniti, pagando molti di essi a morte il loro debito innanzi tempo. Per il benessere dei fanciulli, e per l’incremento e prosperità delle arti e delle industrie fa questa società caldi voti perché la nuova legge abbia al più presto la sua sanzione e sia posta in vifore, e cogliendo intanto la propizia occasione, essa società si permette di far sentire che sarebbe pur suo vivo desiderio che dal provvido Governo venisse regolato e fissato non solo il giornaliero orario dei fanciulli, ma ben anco quello degli adulti, e che estendesse la sua sorveglianza ed all’uopo infliggesse una multa graduale od una pena severa a quei genitori che per un nonnulla sottomettono i loro figli ai più duri trattamenti, ai padroni di bottega o capi officine ed ai loro garzoni che percuotono i piccoli apprendisti od usano un linguaggio impudico ed immorale in loro presenza, i quali ultimi divenuti poi adulti, saranno, fatte ben poche eccezioni, alla loro volta cattivi”.

Le risposte della politica furono però disordinate e giunsero in ritardo. Una delle prime leggi risaliva al 1866, ma si limitava a stabilire in nove anni il limite minimo per lavorare (veniva alzato a dieci per il lavoro nelle cave e nelle miniere e a quindici per i lavori pericolosi). La legge, la numero 3657, non ebbe però grande efficacia, anche perché non si avevano numeri certi sulla quantità d’infanti impiegati in contesti lavorativi: s’avviarono dunque inchieste, e grazie ai loro frutti nel 1876 furono adottati provvedimenti per la riduzione degli orari di lavoro, ma l’innalzamento dell’età minima a dodici anni (e a tredici per cave e miniere), arrivò solo nel 1902, con la legge numero 242 che stabilì anche un massimo di otto ore lavorative per i bambini fino a dodici anni e undici per i ragazzini fino a quindici. Nel 1904 la politica intuì che un’arma potente contro il lavoro infantile era la scuola: così, l’obbligo scolastico fu elevato dai nove ai dodici anni, e la legge che lo stabiliva fu rinforzata qualche anno dopo con l’approvazione di una misura che imponeva l’obbligo di licenza del triennio elementare per l’accesso al lavoro. Solo nel 1919 l’International Labour Organization adottò la Convenzione sull’età minima nell’industria, stabilendo che l’età minima del consenso per lavorare nelle fabbriche fosse di quattordici anni, e risale addirittura al 1967 la legge italiana (la numero 977) che portava a quindici anni l’età minima per lavorare.

In genere, quando si pensa oggigiorno al lavoro minorile, lo s’immagina come un problema lontano, che riguarda solo i paesi in via di sviluppo (dove, peraltro, sono ancora milioni i bambini costretti a lavorare in condizioni spesso disumane: più nello specifico, Save the Children ritiene che ci siano 168 milioni di piccoli che lavorano): in realtà, anche nell’Italia del 2018 il lavoro infantile è una pratica lungi dall’essere eradicata. L’indagine Game over, pubblicata nel 2013 anch’essa da Save the Children, stima che oggi i minori di sedici anni che lavorano in Italia siano circa 260.000 e rappresentino il 5,2% della popolazione. Il 30,9% di loro si occupa di attività domestiche, c’è un 18,7% che svolge attività nel settore della ristorazione, un 14,7% di venditori (compresi venditori ambulanti), un 13,6% di bambini che si dedicano ad attività in campagna. Certo, l’Italia d’oggi non è più quella di fine Ottocento e quello del lavoro minorile odierno è un fenomeno oltremodo complesso, che varia molto a seconda delle realtà sociali e geografiche interessate, ma è anche doveroso sottolineare come, secondo la ricerca di Save the Children, “nelle realtà esplorate non sembra che per i ragazzi esistano lavori definibili buoni”, e che “la maggior parte dei giovani” che sono stati oggetto dell’indagine “non vede un futuro positivo e non ha sogni, si accontenta, vive alla giornata e non ha speranze”.

Bibliografia di riferimento

- Ettore Spalletti, Massimo Bertozzi (a cura di), Colori e forme del lavoro. Da Signorini e Fattori a Pellizza da Volpedo e Balla, catalogo della mostra (Carrara, Palazzo Cucchiari, dal 16 giugno al 21 ottobre 2018), Fondazione Conti, 2018

- Nadia Marchioni (a cura di), Plinio Nomellini. Dal Divisionismo al Simbolismo verso la libertà del colore, catalogo della mostra (Seravezza, Palazzo Mediceo, dal 14 luglio al 5 novembre 2017), Maschietto Editore, 2017

- Nicola D’Amico, Storia della formazione professionale in Italia. Dall’uomo da lavoro al lavoro per l’uomo, Franco Angeli Editore, 2015

- Mario R. Storchi, L’infanzia violata. Storia degli “abusi” sui minori in Italia nell’Ottocento, Edizioni Manna, 2013

- Alberto Carli, Piccoli schiavi, orchi e bambini accattoni. Storie di emigrazione e sfruttamento minorile fra Otto e Novecento, in Le nuove frontiere dell’educazione in una società multietnica e multiculturale, Pensa Multimedia, Lecce 2011, pp. 169-204.

- Enrico Dei, Terre d’Arno nell’arte figurativa dal Seicento al Novecento, catalogo della mostra (Seravezza, Palazzo Mediceo, dal 5 luglio al 12 ottobre 2008), Bandecchi & Vivaldi, 2008

- Giovanna Ginex, Emilio Longoni. Catalogo ragionato, 24 Ore Cultura, 1995

- Sidney Sonnino, I contadini in Sicilia, Barbera, 1877

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo