La “testa di cazzo” più famosa della storia dell'arte: storia dell'opera di Francesco Urbini

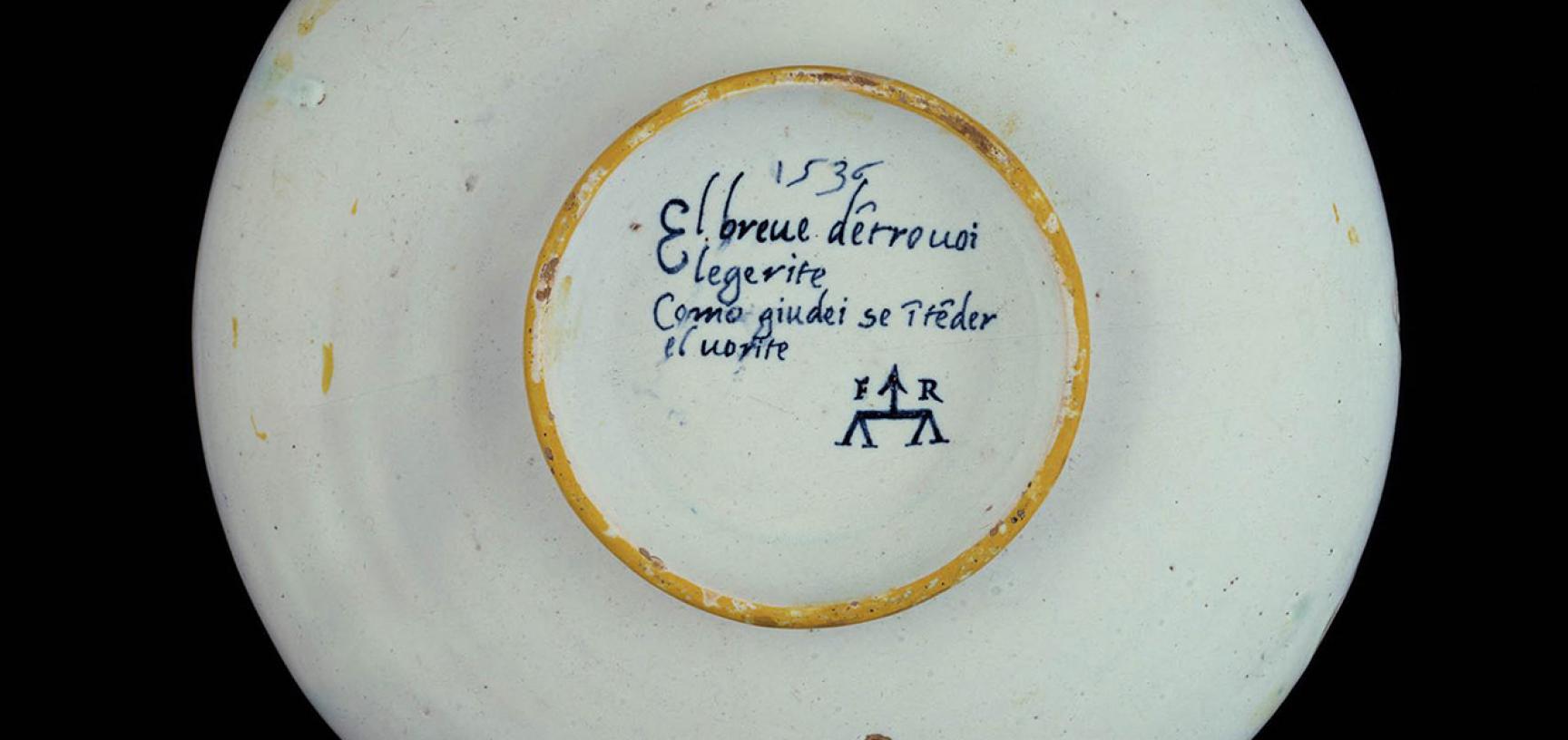

“Ogni homo me guarda come fosse una testa de cazi”, cioè “ogni uomo mi guarda come se fossi una testa di cazzi”: è ben intuibile la traduzione in italiano contemporaneo del cartiglio che adorna la singolare testa composita di un semisconosciuto ceramista umbro del Cinquecento, tale Francesco Urbini (Gubbio?, prima metà del XVI secolo), passato alla storia per aver realizzato, nel 1536, questa incredibile invenzione, una delle opere più irriverenti della storia dell’arte, in largo anticipo sulle più famose teste composite del lombardo Giuseppe Arcimboldi (Milano, 1527 - 1593), che all’epoca non era che un bambino. È una testa realizzata esclusivamente con peni e testicoli, di ogni forma e dimensione: lunghi, piccoli, dritti, curvi, eretti, mosci. L’oggetto è una coppa a orlo rialzato su basso piede: e sul piede è possibile leggere un’ulteriore iscrizione, nella quale troviamo anche la data di realizzazione del manufatto: “1536 / El breve de[n]tro voi legerite / Como giudei se i[n]te[n]der el vorite / F R” (ovvero: “sarete in grado di capire la frase se sarete capaci di leggere come gli ebrei”). Le due iniziali, “F” e “R”, le prime due lettere del nome “Francesco”, sono state associate, ha scritto lo storico dell’arte Marino Marini, “a un maiolicaro che ha lavorato a Gubbio, nella bottega di mastro Giorgio, fra il 1532 e il 1535 (ma forse anche nel 1536) prima di spostarsi a Deruta dove, nel 1537, sigla un piatto come ‘fran[cesc]o Urbini’; la firma però non chiarisce se per ‘Urbini’ si intenda il cognome del pittore o il luogo di origine”. Lo studioso britannico Timothy Wilson, che nel 2005 ha dedicato un lungo saggio alla “testa di cazzi”, ha provato a ricostruire un’ipotetica biografia, ritenendo che Francesco fosse attivo a Urbino, a Gubbio e a Deruta negli anni Trenta del Cinquecento, dapprima nella cerchia di Francesco Xanto, ceramista urbinate, e quindi presso la bottega di quel mastro Giorgio (ovvero Giorgio Andreoli) menzionato da Marini. Probabilmente, secondo Wilson, Urbini era un ceramista dalla carriera itinerante e senza una bottega propria. Per il resto, non ci sono attestazioni d’archivio sulla sua figura. Questo è, in definitiva, tutto quello che sappiamo sull’autore di questo piatto.

“Un piatto istoriato di Casteldurante del 1536”, lo descrive lo storico dell’arte Maurizio Calvesi in un suo saggio sulle fonti di Giuseppe Arcimboldi, caratterizzato “dal volgare artificio di tratteggiare le teste con un mazzo di falli. Teste di c[azzo], in altre parole, come spiega, se ce ne fosse bisogno, la scritta a rovescio nel cartiglio del piatto”. La bizzarra testa fallica, oggi conservata all’Ashmolean Museum di Oxford, ma esposta spesso di recente anche in Italia (per esempio nel 2017 alla mostra sull’Arcimboldo che si è tenuta a Roma, a Palazzo Barberini, o all’importante rassegna su Pietro Aretino del 2019-2020 agli Uffizi), ha a lungo suscitato gli interrogativi degli studiosi, che si sono domandati il perché di una raffigurazione tanto curiosa, e da dove l’oscuro Francesco Urbini abbia tratto l’idea di creare una testa composta di soli falli (“un esempio di figura composta monotematica, cioè di un’immagine definita da un solo elemento ripetuto più volte”, secondo l’efficace definizione dello storico dell’arte Giacomo Berra).

|

| Francesco Urbini, Piatto con testa composita di falli (1536; maiolica, diametro 23,3 cm, altezza 6,1 cm; Oxford, Ashmolean Museum) |

|

| Il verso del piatto di Francesco Urbini |

Intanto, da dove Francesco Urbini aveva desunto l’idea di creare una testa simile? Per rispondere a questa domanda, occorre prima una premessa sulla storia della ceramica di Casteldurante: a quel tempo, nei primi decennî del Cinquecento, nella cittadina marchigiana (l’odierna Urbania) e, più in generale, in tutto il Ducato di Urbino, erano diffuse le cosiddette “belle donne”: erano ritratti femminili, non necessariamente realistici o riproducenti le fattezze della donna raffigurata, che gli uomini regalavano alle donne come omaggio lusinghiero. Solitamente, il ritratto (di tre quarti o di profilo) era accompagnato da un cartiglio che recava il nome della donna accompagnato dall’aggettivo “bella” (oppure semplicemente da una “b”): da questa usanza deriva il nome con cui è noto questo tipo di maiolica. La “testa di cazzi” di Francesco Urbini sembra rispondere perfettamente a questa tipologia: non solo la presenza del cartiglio e l’aspetto della figura richiamano le “belle donne”, ma è pressoché certo che la “testa di cazzi” sia una donna, dal momento che porta un orecchino di corallo (tipico ornamento femminile) e i falli che compongono i capelli sono disposti a creare un’acconciatura raccolta con un nastro e tirata all’indietro, anch’essa tipica delle donne del Rinascimento (nella collezione Contini Bonacossi di Firenze, che fa parte delle raccolte della Galleria degli Uffizi, è possibile trovare un ritratto di una certa “Ippolita” che ha una pettinatura identica a quella della “testa di cazzi”).

Messo dunque a fuoco il contesto, rimane da chiarire da dove Francesco Urbini avesse tratto il progetto di una testa composita. In questo caso c’è da dire che l’idea di creare delle figure composte da altre figure più piccole non è un’invenzione del ceramista umbro: per Urbini (così come per le teste composite di Giuseppe Arcimboldi) i precedenti sono da individuare negli “alfabeti figurati”, ovvero lettere dell’alfabeto create con composizioni di più figure combinate tra loro, e che si trovano in grande abbondanza nei codici miniati, fin da tempi molto antichi. “Per alfabeto figurato”, scrive ancora Berra, “si intende un alfabeto le cui lettere sono formate da oggetti, animali, figure umane ecc. che nel loro insieme definiscono con accurata precisione la forma e il tracciato complessivo della singola lettera. Nei casi più semplici la lettera può essere composta da un solo elemento (ad esempio un pesce per la lettera ‘c’), ma nella maggior parte dei casi le singole lettere sono ricreate attraverso l’associazione di più forme disposte in maniera creativa e fantasiosa”. Le origini degli alfabeti figurati rimontano addirittura al VI-VII secolo dopo Cristo (all’epoca gli alfabeti figurati erano composti da figure di animali), e per trovare composizioni simili con all’interno la figura umana, occorre attendere fino all’VIII-IX secolo, dove ornamenti con esseri umani compaiono contemporaneamente a Roma, nell’impero carolingio e nelle isole britanniche. Fino al Cinquecento, queste strabilianti composizioni erano note soltanto ai conoscitori dei libri, con Francesco Urbini arrivano sulla maiolica e in seguito, con Arcimboldi, avrebbero riscosso un grande successo negli ambienti da lui frequentati proprio in virtù del loro carattere ironico e sorprendente, che si prestava a burle, scherzi e dileggiamenti assortiti.

Potrebbe poi non essere così peregrina l’idea che Francesco Urbini conoscesse le teste grottesche di Leonardo da Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519), i ritratti caricaturali che abbondano nei suoi fogli e che godettero di una straordinaria fortuna fino al Seicento: lo attestano le numerose repliche che diversi artisti eseguirono di queste figurazioni leonardiane che esageravano certe caratteristiche del volto umano (nonché il fatto che fossero molto diffuse tra gli artisti della cerchia di Leonardo), e individuate da diversi studiosi anche come una delle fonti delle teste composite dell’Arcimboldo. Alcuni di questi “capricci” leonardiani erano anche a soggetto erotico: è un’informazione che ricaviamo da Giovanni Paolo Lomazzo, perché a oggi non ci sono note composizioni erotico-grottesche dell’artista toscano. Ma se ne può cogliere un’eco in un foglio conservato alla Pierpoint Morgan Library di New York, opera di Cesare da Sesto (Sesto Calende, 1477 - Milano, 1523), allievo di Leonardo: qui, vediamo una testa grottesca simile a quella di un leone, che però altro non è che un giovane che si sta praticando da solo una fellatio, e quello che appare come il muso dell’animale sono in realtà le due natiche e lo scroto del ragazzo visti da dietro. Probabile dunque che precedenti simili siano da individuare come le fonti figurative a cui attinse Francesco Urbini.

|

| Giuseppe Arcimboldi, L’Estate (1555-1560 circa; olio su tela, 68,1 × 56,5 cm; Monaco di Baviera, Bayerische Staatsgemäldesammlungen) |

|

| Anonimo ceramista di Casteldurante, Piatto della “bella Livia” (anni Trenta del XVI secolo; maiolica, diametro 21,5 cm; New York, The Metropolitan Museum of Art) |

|

| Anonimo ceramista, Piatto di “Ippolita” (prima metà del XVI secolo; maiolica; Firenze, Uffizi, Collezione Contini Bonacossi) |

|

| Anonimo, Libro d’ore di Charles d’Angoulême (XV secolo; Parigi, Bibliothéque Nationale, Ms. lat. 1173, f. 52r) |

|

| Bottega di Giovannino de’ Grassi, Alfabeto figurato, in Taccuino dei disegni (ultimo quarto del XIV secolo; Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, Cassaf. 1.21, f. 29v.) |

|

| Leonardo da Vinci, Coppia grottesca (77 x 4,7 mm e 76 x 47 mm; Milano, Biblioteca Ambrosiana, F 274 inf. n. 27a e F 274 inf. n. 27b) |

|

| Cesare da Sesto, Studi per Marte, Venere e Cupido; Adamo ed Eva; una grottesca; altre figure (1508-1512 circa; penna e inchiostro marrone su carta, 197 x 143 mm; New York, Pierpoint Morgan Library) |

Per comprendere invece il tono della composizione, è d’obbligo calarsi nel contesto culturale dei circoli intellettuali del primo Cinquecento, dove era molto frequente adoperare immagini del repertorio erotico e sessuale a fini burleschi: e questo in arte come in letteratura. In un recente saggio di Antonio Geremicca, pubblicato nel catalogo della mostra Giulio Romano. Arte e desiderio, tenutasi a Mantova tra ottobre 2019 e gennaio 2020, si riporta un passo tratto da una lettera inviata il 31 gennaio del 1515 da Niccolò Machiavelli a Francesco Vettori: “chi vedesse le nostre lettere, honorato compare, et vedesse le diversità di quelle”, scriveva il grande letterato, “si meraviglierebbe assai, perché gli parrebbe hora che noi fussimo huomini gravi, tutti volti a cose grandi, et che ne’ petti nostri non potesse cascare alcuno pensiere che non havesse in sé honestà et grandezza. Però dipoi, voltando carta, gli parrebbe quelli noi medesimi essere leggieri, incostanti, lascivi, volti a cose vane. Questo modo di procedere, se a qualcuno pare sia vituperoso, a me pare laudabile, perché noi imitiamo la natura, che è varia; et chi imita quella non può essere ripreso”. Insomma: anche i più grandi intellettuali sono in grado di scendere ai livelli più infimi, sembra dire Machiavelli riportando un pensiero che non passa mai di moda. Questi bassifondi, questi pensieri “leggieri, incostanti, lascivi, volti a cose vane”, sono anche quelli dell’allusione sessuale più o meno esplicita, che nel Rinascimento entra a pieno diritto nella cultura alta, sulla scorta dei successi della poesia burlesca del Quattrocento. Dapprima attraverso codici leggibili solo da chi li conosceva, e poi in maniera sempre più scoperta. “È passando per una porta secondaria”, scrive Geremicca, “che l’amplesso, il fallo, i genitali femminili oltrepassano il barricato portone della cultura alta, e che ‘huomini gravi’ potevano, ad un tempo, essere ‘lascivi’”.

Si dilettano con la poesia burlesca grandi (e serissimi) letterati come Benedetto Varchi, Lodovico Dolce, Annibal Caro, persino monsignor Giovanni Della Casa. Alcuni di loro si riunirono in un sodalizio, il cosiddetto “Reame della Virtù” (ne fecero parte Caro e Giovanni Della Casa, tra gli altri), che organizzava cene golidardiche dove venivano scambiate battute, anche pesanti, spesso a base di sesso. Del sesso, insomma, si rideva. È con questo spirito che dobbiamo leggere due opere di Francesco Salviati (Firenze, 1510 - Roma, 1563), risalenti presumibilmente agli anni Quaranta del Cinquecento, e che partecipano dello stesso clima culturale della “testa di cazzi”. La prima è un Trionfo del fallo, dove un membro di inusitate proporzioni viene portato in gloria da una festante processione di menadi, amorini, carri, animali, personificazioni allegoriche (c’è anche una vittoria alata che sta inghirlandando il glande del pene), a imitazione dei rilievi antichi che avevano per soggetto trionfi dei personaggi insigni o delle divinità: e qui la divinità è nient’altro che un enorme fallo, e non si celebrano grandi imprese, ma semplicemente i piaceri che derivano dall’uso che si fa del protagonista del trionfo. Ancor più sorprendente è un secondo disegno, una testa fallica simile a quella di Francesco Urbini, tanto curiosa da essere stata attribuita in passato anche a Leonardo da Vinci.

Non sappiamo se ci siano relazioni tra il disegno a penna di Salviati e la maiolica di Urbini: più probabile, invece, che l’opera del pittore fiorentino si leghi a una medaglia di Pietro Aretino, realizzata con intenti satirici o denigratorî nei confronti del grande scrittore, e che presenta su una faccia il ritratto di Pietro Aretino (Arezzo, 1492 - Venezia, 1556), e sul verso una testa di satiro con i capelli che assumono la forma di falli. Su quest’opera, la critica è divisa: forse si tratta di un modo per dare della “testa di cazzo” a Pietro Aretino, personaggio che godeva di molte simpatie ma che sapeva anche suscitare forte odio, soprattutto negli ambienti ecclesiastici, tanto che nel 1525, a Roma, fu vittima di un tentato omicidio che lo convinse a lasciare la capitale dello Stato Pontificio per trasferirsi definitivamente nella più libera Venezia, dove avrebbe trascorso gli ultimi trent’anni della sua esistenza. Se dunque così è da interpretare, possibile che sia stata prodotta in ambito anti-aretiniano, probabilmente dietro la regia di Niccolò Franco (Benevento, 1515 - Roma, 1570), letterato che fu fiero avversario dell’Aretino, al punto da ingiuriarlo con una raccolta di sonetti intitolata Priapea (Niccolò Franco aveva soprannominato il rivale “flagello de’ cazzi”, in risposta al noto epiteto “flagello dei principi” con cui l’Ariosto aveva definito l’Aretino) e dove il letterato di Arezzo era oggetto di burle a soggetto erotico (e non poteva essere altrimenti, dato che l’Aretino fu un prolifico autore di letteratura erotica, a cominciare dai celeberrimi Sonetti lussuriosi, scritti per illustrare i Modi di Giulio Romano, le famose incisioni che illustravano sedici posizioni erotiche). Ma la medaglia potrebbe anche essere stata realizzata su commissione dell’Aretino stesso, come celebrazione di un autore che sapeva essere autoironico e che diede prova di non prendersi sul serio. Quest’ipotesi potrebbe essere avvalorata dall’iscrizione che leggiamo sotto il satiro, Totus in toto et totus in qualibet parte (“Tutto in tutto e tutto in ogni parte”), formula neoplatonica che allude all’unione tra anima e corpo.

Infine, c’è da rimarcare come esempî di “bella donna” reinterpretati in chiave erotica non fossero alieni alla maiolica di Casteldurante. Alla Corcoran Gallery of Art di Washington si conserva un piatto in cui compare una giovane, ritratta come da tipica iconografia delle “belle donne”, accompagnata però da un cartiglio che recita “Piglia e no penetire, pegio no po stare che a restituire” (che potremmo tradurre in italiano corrente più o meno così: “prendilo e non pentirtene, alla peggio dovrai restituire”). Una chiara allusione all’uccello che la ragazza stringe tra le mani, e tutti sappiamo benissimo quale sia il significato allusivo della parola “uccello”: nel Cinquecento era lo stesso che ha oggi. Nella ceramica cinquecentesca non mancano poi scene erotiche non necessariamente riconducibili al genere della “bella donna”: se ne trovano diversi esempî in varie raccolte. Nelle collezioni statali francesi si trovano per esempio due maioliche del Grand Palais, una che raffigura l’inizio di un’unione carnale tra una coppia (dove vediamo l’uomo col pene vistosamente eretto), e l’altra dove vediamo una giovane che coglie da un campo alcuni singolarissimi frutti, ovvero dei peni, il tutto accompagnato dall’inequivocabile scritta “Ai bons fruti, done”.

|

| Monogrammista CLF (da Francesco Salviati), Trionfo del fallo (1700-1750?, acquaforte, 448 x 1642 mm; Londra, British Museum) |

|

| Francesco Salviati, Testa fallica (1541-1543, penna con lumeggiature bianche; Collezione privata) |

|

| Anonimo, Medaglia di Pietro Aretino (dopo il 1536; bronzo, diametro 47,6 mm; Firenze, Museo Nazionale del Bargello) |

|

| Anonimo ceramista, Scena erotica (XVI secolo; maiolica; Parigi, Grand Palais) |

|

| Anonimo ceramista, Scena erotica (XVI secolo; maiolica; Parigi, Grand Palais) |

|

| Bottega di Orazio Pompeii, Piatto con soggetto allegorico (1520-1540 circa; maiolica, diametro 23,5 cm; Washington, Corcoran Gallery of Art) |

In definitiva, quale potrebbe essere il significato della “testa di cazzi” di Francesco Urbini? Non lo sappiamo con certezza, ma è quasi sicuro che si tratti di una burla, forse nei confronti di una donna, come lascerebbe intuire il fatto che l’artista abbia ripreso in chiave ferocemente sarcastica un tipo di ritratto muliebre molto diffuso nella ceramica marchigiana dell’epoca. Oppure nei confronti di un ebreo, come si potrebbe intendere leggendo la frase che si trova sotto il piede, unitamente al fatto che la scritta si legge da destra verso sinistra, esattamente come nella scrittura ebraica, e al fatto che alcuni dei “cazzi” della composizione sono circoncisi (anche se la stragrande maggioranza sembra avere semplicemente il glande scoperto). Ma questo modo di scrivere potrebbe semplicemente essere interpretato come una burla nei confronti degli ambienti accademici: solo intellettuali che avevano studiato erano in grado di leggere in ebraico, e di conseguenza la scritta da destra a sinistra potrebbe semplicemente farsi beffe di un qualche erudito (o di tutto l’ambiente).

Non è neppure da escludersi (anzi: è decisamente più probabile rispetto all’ipotesi dello sberleffo nei confronti di una signora o di un ebreo) che questo oggetto sia da ricondurre proprio alle cerchie intellettuali delle corti rinascimentali, dove, come s’è visto, l’evenutalità di darsi a pensieri “lascivi” era tutt’altro che remota, e dove non di rado si organizzavano banchetti dove ogni sorta di ufficialità veniva abbandonata, dove si parlava di tutto tranne che di argomenti serî (un’immagine che dunque fa a pugni con quella che potremmo avere dei grandi letterati del passato, ma sicuramente è più veritiera), dove si rideva molto e dove si declamavano versi sconci e volgari. Potrebbe dunque non essere così azzardato ipotizzare che questa ceramica, acquistata dall’Ashmolean Museum nel 2003 sul mercato antiquario (non conosciamo la sua provenienza originaria), in antico abbia fatto mostra di sé in queste occasioni. Un piatto scherzoso adoperato in contesti scherzosi, insomma. E tanto più prezioso se pensiamo che opere come queste non erano destinate ad avere una vita lunga.

Bibliografia essenziale

- Barbara Furlotti, Guido Rebecchini, Linda Wolk-Simon, Giulio Romano. Arte e desiderio, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020), Electa, 2019

- Anna Bisceglia, Matteo Ceriana, Paolo Procaccioli, Pietro Aretino e l’arte nel Rinascimento, catalogo della mostra (Firenze, Galleria degli Uffizi, Aula Magliabechiana, dal 27 novembre 2019 al 1° marzo 2020), Giunti, 2019

- Andrea Bayer (a cura di), Art and Love in Renaissance Italy, catalogo della mostra (New York, Metropolitan Museum, dall’11 novembre 2008 al 16 febbraio 2009 e Fort Worth, Kimbell Art Museum, dal 15 marzo al 14 giugno 2009), Metropolitan Museum, 2008

- Timothy Wilson, Un “intricamento” tra Leonardo ed Arcimboldo. Iconografie sessuali nella ceramica rinascimentale in CeramicAntica, XV (2005), pp. 10-44

- Jurgis Baltrušaitis, Maurizio Calvesi, Ester Coen (a cura di), Arcimboldi e l’arte delle meraviglie, Giunti, 1987

- Giacomo Berra, La tradizione degli “alfabeti figurati” e le teste “composte” e “ghiribizzose” di Giuseppe Arcimboldo in Valori Tattili, 2 (2013), pp. 44-87

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo