La femminilità maledetta: la strega secondo John William Waterhouse

Quando l’occhio si sofferma su di un’opera di John William Waterhouse (Roma, 1849 – Londra, 1917), pittore preraffaellita di metà Ottocento, la prima cosa che salta allo sguardo è un femminile differente da ogni altro: a tratti è malinconico, fiero, a tratti è drammatico e romantico nella totalità del suo significato. Le donne di Waterhouse sono incantatrici, lo sono tutte e lo sono sempre state. Il successo delle rappresentazioni femminili del pittore è stato fortemente influenzato dalla sua formazione classica, che gli ha conferito una profonda conoscenza delle antiche raffigurazioni di figure mitologiche come Circe, Medea, Ecate e Cassandra, oltre a creature mitologiche come arpie, gorgoni e sirene. Tra le creature oscure e le donne incantatrici esistono però figure che la società definisce abili strateghe, in grado di volare, di fascinare, utilizzare la magia nera e di unirsi al diavolo nelle notti dei Sabba. Sono le amanti del demonio: le streghe. Sono le donne emarginate, allontanate dalla società per la loro aurea e il loro femminile così diverso. Per tutto il XIII e il XVII secolo la Chiesa non ne sopporta la presenza; gli uomini e le donne altrettanto. Si decide quindi di processarle, torturarle, bruciarle al rogo o impiccarle. Anni in avanti al fenomeno dell’Inquisizione la loro figura è ripresa dagli artisti che ne ritraggono i tratti fieri. Nel 1795 William Blake ritrae Ecate, mentre Henry Fuseli nel 1796 dipinge La strega notturna in visita alle streghe della Lapponia.

Waterhouse ne subisce il fascino; lo stesso che nella cultura generale dei secoli passati le streghe erano in grado di trasmettere. Travolto perciò dalla strega e dalla figura enigmatica della maga Circe, che svolge un ruolo di primo piano nell’Odissea di Omero e che Waterhouse dipingerà in tre momenti distinti della sua carriera artistica, ovvero Circe offre la coppa a Ulisse del 1891, Circe Invidiosa del 1892 e Circe del 1911, il pittore preraffaellita torna ripetutamente all’idea della magia nel corso della sua vita. Come nelle prime due opere della serie della Circe, l’artista spesso dipinge donne impegnate in atti di profezie, fascino o incantesimi, mostrando un particolare fascino per la figura presa in analisi. Tuttavia è solo The Magic Circle, attualmente conservato presso la Tate Britain di Londra, dipinto da Waterhouse nel 1886, e quindi pochi anni prima della Circe, a rappresentare con completezza il tema della stregoneria. Gli oggetti presenti nella scena, come il braciere, il bastone, il teschio, le pietre e le bestie, insieme alle rocce sterili e al cielo cupo, creano un’atmosfera di sospensione. Gli elementi, elaborati attraverso l’uso del colore, servono a far immergere la figura centrale in un’atmosfera carica di riferimenti alla magia e a un regno sotterraneo fatto di maledizioni e incantesimi.

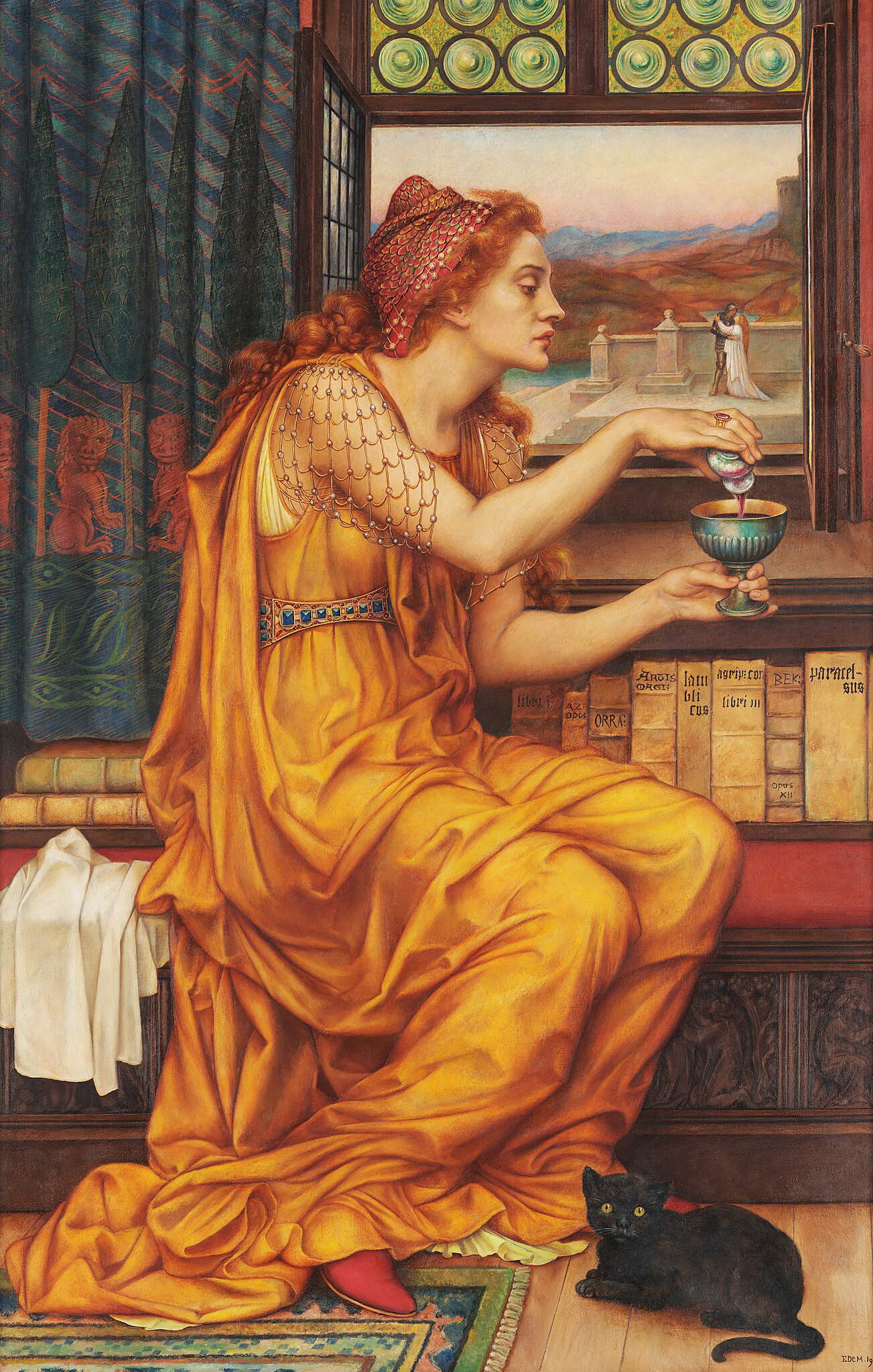

A differenza delle streghe raffigurate prima e dopo Waterhouse, come ad esempio la figura dell’opera Love Potion del 1903 di Evelyn de Morgan, la strega di William Waterhouse si distingue per l’enfasi della sua postura orgogliosa, dello sguardo che non esprime né rabbia né invidia, e dall’approccio decisamente ricercato verso gli abiti e gli accessori che indossa. The Magic Circle dimostra l’abilità di Waterhouse nel reimmaginare la figura della strega, e fondamentale per questo risultato è l’integrazione di vari riferimenti culturali. Oltre a rivedere le convenzioni delle precedenti rappresentazioni delle streghe, l’opera testimonia il fascino dell’artista per l’occulto nelle sue diverse manifestazioni multiculturali.

L’interesse è stato sicuramente alimentato dall’ambiente culturale dell’epoca, dedito all’occulto e alla letteratura gotica. Fuori dal cerchio, il paesaggio arido e desolato, è popolato da corvi e una rana, simboli del male e associati alla stregoneria. Con la bacchetta nella mano destra, la donna disegna intorno a sé un cerchio magico protettivo. È probabile che l’intento dell’incantesimo sia positivo: la strega all’interno del cerchio infatti, non è sessualizzata come molti dei personaggi più pericolosi raffigurati da Waterhouse e dai suoi contemporanei. Si trova immersa in una luce soffusa e torbida, circondata da fiori e indossa una cintura, simbolo di fertilità e non di sessualità. La figura è oltre a ciò ornata da elementi di bellezza quali i fiori, legati in vita tramite la cinta di stoffa e posati per terra pronti per essere gettati nel calderone. La falce a forma di mezza luna utilizzata per tagliare le erbe allude in più alla simbologia di Ecate, figura psicopompa, dea delle ombre, delle arti magiche e della stregoneria, o alla tradizione celtica.

L’interesse di Waterhouse per una prospettiva multiculturale, è inoltre data dalla carnagione più scura della donna, la quale richiama i tratti di una donna di origine mediorientale mentre l’acconciatura simile a quella di una prima anglosassone. Nelle sua vesti si trova inoltre un chiaro riferimento alla mitologia greca: posta nella parte inferiore dell’abito è presente infatti una Gorgone arcaica nella posizione del Knielauf Schema (Schema della corsa in ginocchio). Non è infatti da sottovalutare l’importanza simbolica della Gorgone nell’epoca della Grecia arcaica poiché rappresenta una figura di terrore e protezione contro gli spettri del regno dei morti.

La strega, mediatrice tra il mondo terreno e quello ultraterreno, ricopre un ruolo simile. È capace di connettersi con il mondo delle ombre e uscirne senza subire lesioni. Secondo Robert Upstone, integrando elementi tratti da tradizioni ed epoche diverse, Waterhouse potrebbe suggerire la continuità della conoscenza ermetica o conoscenza esoterica, attraverso culture diverse; sebbene non venga esplicitamente dichiarato, si tratta di un aspetto che risuona frequentemente in tutta la sua produzione artistica. Questo aspetto è inoltre supportato dall’immagine dell’Ouroboros, o Uroboro legato al collo della strega. Figurativamente si tratta di un serpente che si morde la coda: la sua più antica rappresentazione si trova in un antico testo funerario egizio, chiamato The Enigmatic Book of the Netherworld, ritrovato nella tomba KV62 del faraone Tutankhamon della XVIII dinastia. Sebbene l’Ouroboros rappresenti l’eterno ciclo della vita, la creazione dalla distruzione e la vita dalla morte e sia presente in molte culture, il suo simbolo è strettamente legato alla leggenda egiziana di Iside e Osiride, la cui unione e distruzione genera l’universo. L’importanza della mitologia egiziana nel contesto della tradizione esoterica associata a Waterhouse non può perciò essere sottovalutata, poiché rappresenta un tema centrale nel rilancio dello studio ermetico e del culto egiziano in Gran Bretagna negli anni 1880. L’ambiente roccioso, con la disposizione delle sue aperture che ricorda quasi le entrate delle tombe, evoca una vallata egiziana, ed è composto principalmente da una tavolozza di beige e marroni, variando dai toni più chiari a quelli più scuri. I toni quasi nebbiosi del paesaggio trasmettono un’impressione immersiva di energia, permettendo alla strega al centro dell’opera di ricevere piena attenzione. Anche dopo un’analisi di The Magic Circle, appare evidente come i toni torbidi contribuiscano a creare un ambiente dinamico, di movimento, e non di stagnazione, in cui la figura della strega risalta in tutta la sua potenza evocativa.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.