Si discuteva un giorno tra amici, di fronte ad alcune opere di Tomoko Nagao, artista giapponese nata a Nagoya ma che da anni vive e lavora a Milano, su quale fosse stato, per la cultura figurativa giapponese, il lascito più evidente, concreto e duraturo della bomba atomica. Argomento peraltro poco affrontato alle nostre latitudini, e che ha cominciato a insinuarsi tra gl’interessi della critica occidentale solo in tempi relativamente recenti. Una prima ricognizione era stata offerta dalla mostra Japanese Art after 1945: Scream Against the Sky, ch’era partita da Yokohama e aveva fatto poi tappa al Guggenheim e al San Francisco Museum of Art: con un titolo preso a prestito dal terzo movimento di una composizione di Yoko Ono (Voice Piece for Soprano), l’esposizione curata da Alexandra Munroe passava in rassegna l’avanguardia del gruppo Gutai che, per certi versi, anticipò la pratica occidentale della performance (e non solo), e poi prendeva in esame il collettivo Bokujinkai che rivisitava in chiave moderna la tradizione dell’arte calligrafica giapponese, passava per l’esperienze neo-dada dell’Hi-Red Center, per l’anticlassicismo del Mono-Ha, per nomi più noti anche dalle nostre parti (come quelli di Yayoi Kusama e di Tetsumi Kudo), fino a giungere all’arte ribelle, antimilitarista ed ecologica di Yukinori Yanagi e al micropop di Takashi Murakami. Il “canone” di Munroe è stato poi allargato e approfondito in più occasioni, soprattutto negli Stati Uniti, ma rimane valida la sua ossatura di base.

I riferimenti di Tomoko Nagao appaiono in tutta la loro chiara evidenza. Quando s’osservano le immagini di Murakami e del movimento Superflat, quando ci si trova dinnanzi ai prodotti della cultura micropop, a volte riesce difficile pensare che i nostri occhi stiano indugiando su opere che scaturiscono da un forte, vivo, palpitante sostrato politico. E Tomoko Nagao, scandiscono le presentazioni delle sue mostre, figura tra i maggiori nomi del micropop giapponese attivi in Occidente. Con “micropop” s’intende solitamente un’arte che fonde l’immaginario e l’estetica dei manga con certi elementi della Pop Art occidentale, su tutti gl’immancabili riferimenti alla società dei consumi. Il termine, che vede la luce nel 2007, si deve a Midori Matsui, che lo usa per delineare una tendenza emersa nei primi anni Duemila: “Micropop può essere definito semplicemente come un’arte che inventa, indipendentemente da qualunque ideologia esplicita, un’estetica unica o un codice di comportamento riordinando piccoli frammenti che si accumulano attraverso diversi processi comunicativi”. John Clammer ne identifica cinque elementi: interventi giocosi in situazioni urbane o suburbane, l’uso di un immaginario infantile o adolescenziale, la libera associazione, il tentativo di rivelare le “dimensioni incommensurabili della vita”, e il riuso di elementi desunti dai media popolari. Ovvero programmi televisivi, fumetti e via dicendo. Quest’ultimo aspetto è fondamentale per Midori Matsui, perché questa singolare forma di riuso contribuisce a comporre una “meta-narrativa critica sulla relazione dell’artista stesso con la sua cultura”. Micropop, dunque, come “micropolitica”, direbbe Matsui.

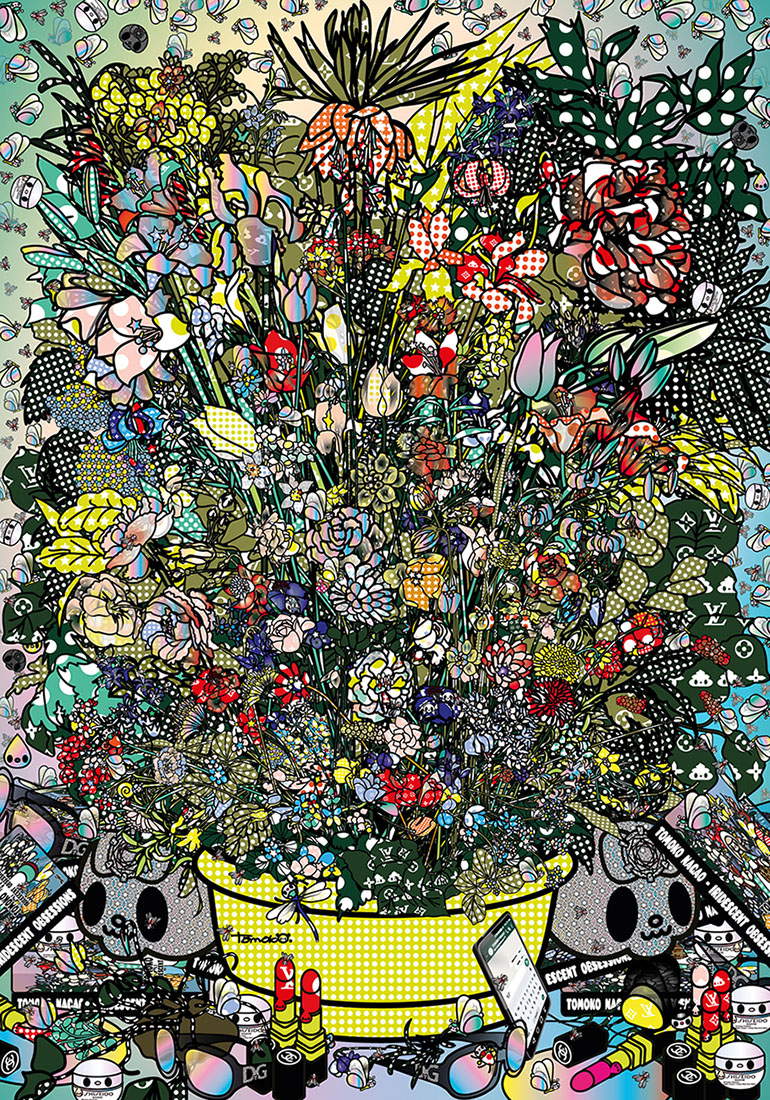

Ora, si potrebbe cominciare da una delle immagini più celebri del repertorio di Tomoko Nagao. The Birth of Venus with Baci, Esselunga, PSP and Easyjet è forse la sua opera meglio nota, in passato esposta anche a fianco della Venere botticelliana della Gemäldegalerie di Berlino: una rilettura contemporanea della Venere di Botticelli, ridotta a maschera kawaii che fluttua in un mare di confezioni di spaghetti barilla, di Baci Perugina e di sacchetti per la spesa, trascinata non più sulla conchiglia, ma su di una consolle per videogiochi, mentre a destra la sua ancella accorre con un velo e soprattutto con un vasetto di crema Shiseido e lontano, nel cielo, volano sciami di aerei Easyjet. È il linguaggio tipico dell’artista di Nagoya: le grandi opere del passato rivivono trasfigurate nella società del fast food, delle vacanze last-minute sui voli low-cost, nella società dove conta soprattutto apparire, dove tutti seguono gli stessi schemi di vita, dove una frase nascosta dentro una pralina regala uno sprazzo di felicità in una giornata che si ripete uguale ad altre mille, a loro volta moltiplicate per altre migliaia, e dove ci s’aggrappa al volo per Formentera preso a sconto per ricordarsi una volta all’anno di essere vivi. E se è vero, ripensando a Giulio Paolini, che le opere d’arte ci guardano, allora è anche vero che le opere d’arte del passato sono testimoni longevi: ecco, al di là del naturale riferimento alla commistione (o “contaminazione”, come si suol dire) tra cultura occidentale e cultura orientale, il senso della loro presenza nelle rivisitazioni micropop di Tomoko Nagao.

Nel catalogo d’una recente monografica di Tomoko Nagao dal titolo Iridescent Obsessions, che s’è tenuta da Deodato Arte a Milano nel 2018, l’artista giapponese viene definita “ambasciatrice dell’arte otaku in Italia”: per otaku s’intende, banalizzando all’estremo, la sottocultura giapponese degli appassionati dei fumetti, dei cartoni animati, dei videogiochi, della tecnologia. È un’affermazione che tende a mettere in evidenza non solo le origini culturali, ma in certa misura anche quelle politiche dell’arte di Tomoko Nagao. Per Murakami, il ricorso alla cultura otaku era un’esigenza. Ed esporre le opere sue e dei suoi connazionali in America, in una rassegna dal programmatico titolo Little Boy che si tenne nel 2005 alla Japan Society di New York, equivaleva per lui all’opportunità di mostrare il Giappone agli occidentali. “Il Giappone”, diceva nel 2006, “ha attraversato un lungo percorso dalla bomba atomica e dalla sconfitta in guerra per arrivare a questa cultura. La bomba atomica ha creato un trauma nella psiche giapponese. Il Giappone è diventato il burattino dell’America, incapace di prendere decisioni in autonomia. Ma in cambio dell’autonomia, gli americani ci hanno dato la pace. Volevo dunque che l’Occidente conoscesse questo fatto singolare e indisputabile, e cioè che la sottocultura otaku è necessariamente arte in Giappone”. Una presa di posizione così assertiva e polemica non è passata inosservata, tanto più che i tentativi di marcare in modo più o meno preciso il termine “okaku” hanno assunto un rilievo centrale nel recente dibattito culturale giapponese, e hanno prodotto una gran mole di studî, che spaziano dalla sociologia alla filosofia, dall’arte alla psicologia. È però interessante rilevare, al di là dell’esattezza delle definizioni e dell’estensione delle appropriazioni, che sussiste in Murakami un forte ed esplicito elemento di critica all’Occidente e alla globalizzazione. E allora, se occorre riconoscere in Tomoko Nagao un ruolo di diffusione di certi elementi della sottocultura otaku (o se occorre guardare a quest’ultima come a un punto di partenza delle sue ricerche, come ha rilevato il critico Christian Gangitano), sarà parimenti necessario vedere in controluce nelle sue opere una sorta di continua allegoria del mondo globalizzato, interpretato con eleganza leggera, con delicata ironia, con una poesia che l’artista “si è portata dall’Oriente, dalla cultura manga, dai libri stampati su carta giapponese”, come ha osservato Chiara Gatti, e che immancabilmente addolcisce l’immagine, ma senza che il suo preciso esprit géometrique perda di finezza, senza che le sue armi escano meno affilate.

Chi provi a cercare notizie su Tomoko Nagao, troverà tonnellate d’articoli che l’associano all’estetica kawaii, termine che indica qualcosa di apparentemente innocente, infantile, grazioso, ornato, e che si traduce spesso in italiano con l’aggettivo “carino”. Eppure, il processo di “kawaiizzazione” (il lettore sorvoli su questo brutto sostantivo) cui vanno incontro i grandi capolavori dell’arte occidentale nell’opera di Tomoko Nagao non toglie forza al loro contenuto. In certi casi, anzi, contribuisce a renderlo esplicito: uno degli obiettivi dell’arte di Tomoko Nagao, dichiarato dalla stessa artista, è quello di adoperare immagini che tutti conoscono in modo da poter arrivare a chiunque. E allora, il memento mori che si legge tra i petali dei fiori di Jan Bruegel conservati alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano viene evidenziato dalla presenza di pillole, teschi e disinfettanti, con l’aggravante che sembra non si possa più respirare il profumo d’un fiore perché l’alternativa è imbottirsi di Rinazina e Aspirina per domare gli effetti delle allergie, e che l’anestetizzazione collettiva provocata da questo continuo assumere medicinali ci allontani dalla meraviglia della natura. Oppure, in un’altra opera, la vanitas dei tempi antichi è quella delle moderne fashion blogger da una parte e dei brand che dall’altra fanno a gara per contendersele: ecco dunque fiori sommersi da rossetti griffati Chanel, da occhiali da sole Dolce & Gabbana, dall’onnipresente crema Shiseido, da smartphone inondati di notifiche. I fiori sono un orpello, svaniscono sotto un diluvio di marchi che spegne la freschezza squillante dei colori di Bruegel, perdono la loro consistenza sotto la pioggia della frivolezza dilagante, diventano spettatori inermi di questa continua e frenetica rincorsa all’inutile: Tomoko Nagao procede così con la sua denuncia nei confronti di una “società che, attraverso i social network e l’iperattività autoreferenziale conclamata nei selfie”, scrive Gangitano, “vive una fase di vanitas continuativa, ma profondamente smarrita e priva di valori ideali”.

Dal mondo “carino” ma disincantato di Tomoko Nagao non si salvano neanche i lavoratori del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, che adesso, vestiti Armani dalla testa ai piedi, in una visione inquietante e alienata, incedono verso l’aperitivo stringendo bottiglie di Campari, si sono fatti comprare da una cascata di carte Visa che piovono letteralmente dal cielo, godono di un benessere illusorio fatto di cataste di panettoni, di voli Alitalia verso destinazioni esotiche, di gomme Pirelli. È “americanamente pragmatico”, scriveva Pasolini, il “nuovo fascismo”, quello dell’omologazione brutale. E l’omologazione, nella satira di Tomoko Nagao, ha travolto anche gli operai di Pellizza da Volpedo.

Il Quarto Stato è forse l’apice della smitizzazione che Tomoko Nagao opera con le grandi icone della storia dell’arte. Altre volte, al contrario, la sua poesia perde quest’intonazione dissacrante, e anzi riconosce ai capolavori del passato la loro condizione d’icone pop, seppur “con arrendevole tenerezza”, come ha osservato Chiara Gatti: l’eterna Gioconda di Leonardo da Vinci, l’ammaliante e longilinea Eva di Cranach il Vecchio, la dolce, sfuggente ed enigmatica Ragazza con l’orecchino di perla di Jan Vermeer si trasformano in silhouette di Hello Kitty che, specialmente nei dipinti a olio, emergono dilavate su fondi a loro volta sfumati, quasi a dire che a forza di veder riprodotti ovunque i capolavori dell’arte del passato, la loro aura abbia cominciato a sfaldarsi, la loro immagine abbia iniziato a diventare frusta e usurata, il loro contenuto stia inesorabilmente svanendo un poco per volta.

Non è dunque con insolenza che Tomoko Nagao s’accosta ai lavori dell’arte antica. Il suo non è il gesto impertinente della provocatrice che tramuta una Venere o una Giuditta in una Hello Kitty per tentare una messinscena stupidamente iconoclasta, che sarebbe velleitaria e fuori tempo massimo. È invece con profondo rispetto che l’artista giapponese offre al riguardante la sua lettura, estremamente attuale, non tanto dei capolavori dell’arte antica di per sé, quanto del loro status, del modo spesso distratto e superficiale in cui oggi guardiamo a quelle opere. Quando per esempio le loro immagini scorrono sugli schermi dei nostri smartphone, e ci sofferiamo giusto il tempo per un like. Quando accompagnano réclame scadenti. Quando le troviamo stampigliate su prodotti di consumo di quart’ordine. E non è però neanche un’arte moralista, anzi: non esiste moralismo nell’arte di Tomoko Nagao. È un’analisi. Un’analisi, scrive ancora Gangitano, “critica e pur sempre ludica, giocosa, kawaii [...]”, che opera secondo un “atteggiamento tipicamente micropop”: nella Salomè, per esempio, “la globalizzazione” e “Tomoko stessa come-artista brand fatta figura portano la loro testa decapitata in dono a noi consumatori e vittime-artefici consapevoli di ingiustizie e disastri ambientali”. Se Salomè aveva chiesto a Erode la testa del Battista come brutale dono, anche la testa di Hello Kitty, nell’opera di Tomoko Nagao, assume la stessa valenza. L’arte di Tomoko Nagao è semplicemente constatazione di ciò che accade. Una constatazione dai toni satirici, si potrebbe obiettare, ma che non ha l’obiettivo di fornirci indicazioni o istruzioni. Tomoko Nagao vuole mostrarci quel che succede.

E vuole mostrarcelo con un linguaggio leggero ed elegante. Tomoko Nagao ha “la grazia di una vestale in un tempio dell’advertising”, scrive Chiara Gatti. “Con mano leggera inzuppa i masterpiece del passato nelle latte colorate messe in fila ordinatamente sul suo tavolo da lavoro. In un compendio ipnotico di cultura giapponese e psichedelia, citazioni dell’arte antica, del cartoon o dell’underground, prende corpo una versione manga di ogni capolavoro finito sui libri di scuola”. Le sue immagini si rivestono della spensieratezza dell’immaginario dei manga e degli anime per trasmettere contenuti eminentemente politici, che solo all’apparenza possono sembrare infantili, futili, superficiali: al contrario, l’arte di Tomoko Nagao scava in profondità, protetta da un sottile, fragile, illusorio velo di serenità giocosa. E la leggerezza altro non è che un ulteriore rimando alla superficialità del consumismo. La stessa scelta di concentrare l’attenzione sulle figure femminili dell’arte antica sottende una riflessione sulla volontà di far emergere una femminilità che nella storia è sempre stata soggiogata dal dominio maschile: le Veneri di Tomoko Nagao, le sue Gioconde, le sue ragazze con l’orecchino di perla intendono, da un lato, rimarcare la libertà della donna, e dall’altro alludono alla condizione stessa della donna nella società contemporanea. Sotto le sue superfici popolate di personaggi che paiono carini e innocui esiste una rete di significati ch’emergono e riemergono, s’attivano, si sommano, si sedimentano.

Non c’è mezzo che Tomoko Nagao non abbia sperimentato nella sua pratica. Il mezzo stesso, anzi, può esser considerato parte non secondaria della sua ricerca, specie quando si pensa ai multipli e alle stampe digitali, uno dei medium prediletti di Tomoko Nagao: la sua stessa arte, con somma autoironia (ma anche ricordando la lezione di Andy Warhol), diventa un prodotto in serie, ripetitivo, venduto a prezzi accessibili. E poi i dipinti a olio, gli interventi urbani, le opere su plexiglas, quelle digitali, le sculture in resina. Tomoko Nagao ha usato persino i gonfiabili, installandoli peraltro sulla pubblica piazza: un enorme Balloon con una Salomè dai capelli blu e col fiocco rosa à la Hello Kitty andava così a inscenare la parodia d’un monumento.

Andrà poi rilevato come anche i mezzi di Tomoko Nagao spesso appartengano più alla cultura occidentale che a quella del suo paese. Sarebbe però limitativo motivare un così largo ricorso alla cultura dell’Europa solo tenendo in considerazione il fatto che l’artista vive a Milano: generazioni d’artisti giapponesi nati nel dopoguerra sono cresciuti con la cultura occidentale, hanno studiato e imparato l’arte occidentale. Se il giapponismo ha avuto un ruolo determinante nell’orientare le ricerche dei più innovativi artisti di fine Ottocento, per il Giappone del dopoguerra si può agilmente parlare di Occidentalismo: anche l’arte micropop ne è una conseguenza. È nella definizione d’una cultura artistica giapponese attraverso il confronto critico continuo con l’Occidente che occorre trovare il lascito di cui si diceva all’inizio. La via di Murakami, una delle tante, è stata quella di definire una sorta di arte nazionale di largo accesso e di ancor più facile esportazione, capace di far leva sull’immaginario nipponico meglio conosciuto in Occidente, per porsi in ottica critica nei confronti dell’arte occidentale: la sola idea di un movimento “Superflat”, che dunque nega la ricerca della terza dimensione ch’è stata per secoli tra i massimi sopraccapi degli artisti europei, è da sola sufficiente a trasmettere quest’idea. La via di Tomoko Nagao si diparte da quella del Superflat per mitigare in parte lo scontro culturale (anzi, Oriente e Occidente fanno parte di un’unica storia), ma senza arretrare dinnanzi alla volontà di rilevare le contraddizioni della nostra società. E per trovare le premesse tocca andar più di settant’anni indietro.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.