Guido Cagnacci. I sensi e lo spirito

Tette turgide da salumiera, capezzoli importanti, pelle piena di salute al burro: sono alcune delle immagini che Arbasino, in Fratelli d’Italia, associa alle procaci, seducenti e prosperose donne che popolano in gran copia la pittura di Guido Cagnacci, protagonista straordinario, dissipato e sottostimato, d’una delle più singolari vicende del Seicento, se non della storia dell’arte italiana tutta. Arbasino aveva in mente uno dei capolavori tardi del pittore romagnolo, la Morte di Cleopatra, eseguita quando l’artista aveva già lasciato l’Italia per terminare i suoi giorni in Austria, e già citata nel 1659 nella quadreria dell’arciduca Leopoldo Guglielmo d’Asburgo. È una delle immagini più note che s’associano a Cagnacci, assieme all’altro dipinto d’identico soggetto eseguito nello stesso torno d’anni, la Cleopatra oggi alla Pinacoteca di Brera, realizzata con una gamma cromatica essenziale che lascia a una luce diffusa e limpida il compito d’esaltare il corpo languido e morbido della regina d’Egitto che comincia a perdere i sensi. Era la prima volta in assoluto che un pittore immaginava d’interpretare la morte di Cleopatra in questi termini: non il momento in cui sta per portare l’aspide al seno affinché la morda (o l’istante immediatamente successivo, con qualche goccia di sangue che comincia a stillare dalla sua pelle eburnea), e neanche la teatraliSeicento, quella conservata a Genova, a Palazzo Rosso, con le tende del baldacchino che s’aprono, a mo’ d’improbabile sipario, per disvelare l’eroina che ha appena compiuto il gesto ed è lì per riversarsi sul guanciale, dal momento che il braccio sinistro non riuscirà a sostenere il suo peso, e dobbiamo pertanto immaginarla mentre scivola verso il basso (sebbene la solida evidenza di quell’arto ce lo faccia apparire robusto come una colonna). Niente di tutto ciò: nel dipinto di Cagnacci, la dimensione eroica del gesto di Cleopatra viene meno per lasciare invece spazio a una donna vera, colta nella sua epidermica tangibilità, che quasi c’immaginiamo di toccare e d’accarezzare tanto è prorompente la sua carnalità, in uno dei dipinti più fisicamente forti di tutto il secolo.

Il dramma solitario del dipinto milanese si fa corale in quello del Kunsthistorisches Museum di Vienna, ma il livello di realtà rimane del tutto inalterato: la regina d’Egitto è assisa su di un imponente e anacronistico seggiolone («da notaio già finto Cinquecento che abolisce guarnizioni», limitate a «borchie sopra la pelle rossa appena tirata dal tappezziere», aveva argutamente notato Arbasino), sta già cadendo nel sonno fatale procuratole dall’aspide ancora avvinghiato al suo braccio a guisa di monile, mentre attorno a lei un manipolo d’ancelle seminude, una delle quali spunta da dietro lo scranno esibendo una mammella in perfetta diagonale col seno di Cleopatra, accorre in maniera confusa. Le donne trasaliscono alla vista della serpe, s’angosciano, una di loro già piange e s’asciuga gli occhi con un fazzoletto. Ma si converrà sul fatto che ad attirarci non è tanto la resa dell’episodio storico, quanto la fragrante, palpitante e quasi ostentata nudità della bella regina e del suo stuolo di servitrici, in una varietà di pose deliberatamente studiata per restituire agli occhi del riguardante una «galeries des femmes che sembra compendiare l’esperienza di un’intera carriera in fatto di nudi femminili ma anche comporre un rebus di allusioni disparate» (così Alessandro Brogi).

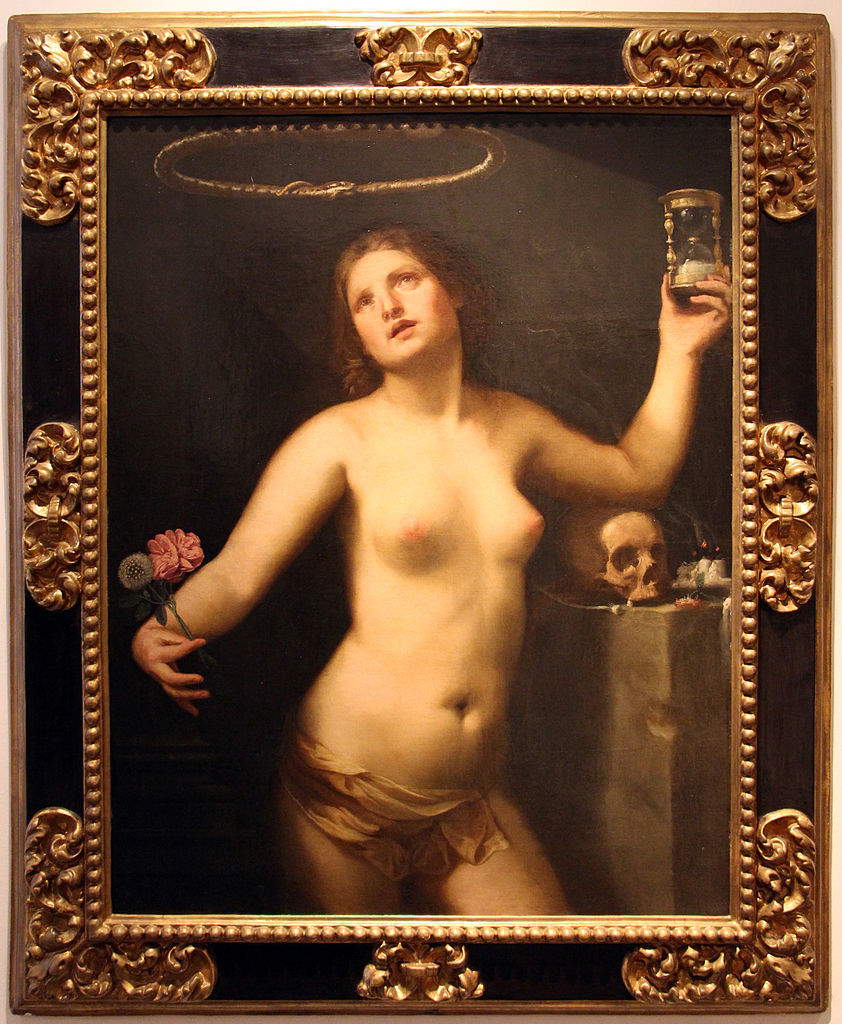

Una ridda di sentimenti (spavento, dolore, angoscia, attenzione) che si dipana su di un’unica partitura costruita a partire dal corpo nudo. Nessun altro pittore, nel secolo diciassettesimo, avrebbe osato tanto. La pittura di Guido Cagnacci avrebbe conosciuto varie stagioni, ma la sensualità del corpo femminile rimase una costante che l’avrebbe accompagnata senza soluzione di continuità, dagli anni giovanili fino alle fasi più estreme. Chi ha visitato le sale di pittura del Seicento della Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini non potrà non aver notato l’impressionante Maddalena penitente, che un Cagnacci venticinquenne o poco più aveva dipinto quasi quarant’anni prima della Morte di Cleopatra. La datazione alla metà degli anni Venti, proposta da Gianni Papi e mai messa in discussione, ci porta a un periodo in cui non s’hanno riscontri documentarî sull’attività di Cagnacci, ma sono gli anni che seguono il ben documentato soggiorno romano dell’artista: nell’allora capitale dello Stato Pontificio, Guido, a vent’anni, aveva preso una casa in quella che è oggi la via del Babuino (“Strada Paolina”, si chiamava all’epoca), e la divideva con un altro grande del tempo, il Guercino (che era di dieci anni esatti più vecchio di Guido), col pittore centese Lorenzo Gennari, e con un certo Giovanni Battista Croce, di cui non sappiamo alcunché, forse un servitore. La Maddalena di Palazzo Barberini è un inequivocabile prodotto di quel periodo: le campiture uniformi e contrastanti palesano debiti guercineschi, il tono di blu del cielo e il modo di trattare i panneggi sono riverberi della pittura di Orazio Borgianni, il crudo realismo della santa penitente non può non evocare, data peraltro la sua precocità, la pittura che si praticava in quegli anni a Roma sulla scorta della dirompente lezione caravaggesca (e non v’è motivo di non pensare a un Cagnacci che a Roma ammira, apprezza e studia con fervore i dipinti di Caravaggio e soprattutto dei suoi seguaci, a cominciare da Orazio Borgianni e Giovanni Francesco Guerrieri, dato quell’evidente caravaggismo che già gli attribuiva Cesare Gnudi, tra i primi a dare avvio alla riscoperta novecentesca di Cagnacci). Il risultato è uno dei nudi più provocanti della storia dell’arte, con quel seno pieno e vero che fa quasi da fulcro dell’intera composizione: la sua concretezza risulta financo esaltata dalla torsione innaturale del collo che fa sparire il volto all’indietro (non riusciamo a coglierne i dettagli) e dalla cascata di capelli biondi che fanno quasi da cornice all’avorio della pelle. Un nudo tanto impudente che anche la critica s’è fatta sorprendere da questo dipinto, non trovando una ragione d’ordine filosofico o religioso in grado di spiegarlo: qui, c’è soltanto una donna che soffre le pene che si sta autoinfliggendo con la sferza che regge nella mano destra e che medita sulla vanità della vita, col teschio appoggiato sul grembo.

Potrebbe esser facile spiegare questa continua insistenza sul corpo femminile nudo sulla base dell’amore che Guido Cagnacci nutriva per le donne, un amore capace d’alimentare il mito del pittore che si circondava di modelle che immancabilmente diventavano sue amanti, nato sulla base delle dicerie «che in queste nostre contrade passano tuttavia sulle bocche volgari», spiegava a metà del Settecento il pittore riminese Giovanni Battista Costa, il cui carteggio con Nicolò Gaburri e Giampietro Zanotti rappresenta una delle principali fonti per trarre informazioni su Cagnacci. Ma poi lo stesso Zanotti riferiva l’aneddoto della “giovanetta vestita da uomo” che sempre avrebbe accompagnato il pittore ai tempi in cui risiedeva a Bologna, all’inizio degli anni Quaranta, prima che la sua esistenza errabonda lo portasse a Forlì, sempre in seguito dalle maldicenze che lo avrebbero condotto a cambiare più volte residenza, fino a riparare a Venezia nel 1649 (nella città lagunare avrebbe preso a usare una nuova identità: “Guido Ubaldo Canlassi da Bologna”) per poi trasferirsi definitivamente nel 1660 a Vienna, dove sarebbe morto tre anni dopo. E si può forse dire che questo continuo fuggire fosse dovuto al suo amore, ricambiato, per una donna, una nobile riminese di due anni più grande di lui, la contessa Teodora Stivivi, con cui Guido, nel 1628, aveva scambiato una promessa di matrimonio: i due innamorati stavano per fuggire insieme (la loro fuga serviva per convincere i genitori di lei a concedere la mano della figlia all’umile pittore, che non poteva vantare un lignaggio paragonabile a quello della fidanzata), ma il loro sogno fu infranto dagli sbirri pontifici che arrestarono la ragazza prima che il loro proposito potesse compiersi. Delatore fu Matteo Cagnacci, padre di Guido, che conosciute le intenzioni del figlio risolse di denunciarlo. Teodora, per il disonore causato alla famiglia, venne segregata in un convento dove rimase per due anni, e ne uscì solo su promessa di sposare un lontano parente, di egual condizione, che avrebbe salvato l’onore, e soprattutto la cospicua e ghiotta dote, della giovane. Guido, invece, fu bandito da Rimini.

Lo scandalo del “negotio” di Guido e Teodora fu tale da cagionare al pittore (che per anni avrebbe tentato di far valere le proprie ragioni in sede processuale, senza però riuscirci: anzi, il padre alla fine lo diseredò e lasciò tutti i suoi beni alle sorelle del pittore, Virginia e Lucia) continui problemi per tutta la vita, dacché la fama della sua tentata impresa amorosa continuava a seguirlo ovunque si recasse, alienandogli le simpatie dei committenti, e dacché è verosimile immaginare che abbia anche ricevuto minacce, dato che per la mentalità dell’epoca sarebbe stato facile dipingere Guido come un incallito corruttore di giovani. Una cattiva fama che lo avrebbe perseguitato persino dopo la morte, causandogli quella damnatio memoriae che l’avrebbe espunto, per un paio di secoli, dalla storia dell’arte, fino alla completa riabilitazione arrivata a metà del Novecento. Altre donne avrebbero comunque seguito l’artista in diversi momenti della sua vita: un documento del 1636 attesta che una certa Giovanna, figlia di un muratore di Serravalle, donò tutti i suoi beni al pittore, anche se non abbiamo idea del perché, forse per legittimare una relazione irregolare. E ancora, una sua amante, Maddalena Fontanafredda, visse con lui a Venezia e lo avrebbe accompagnato a Vienna.

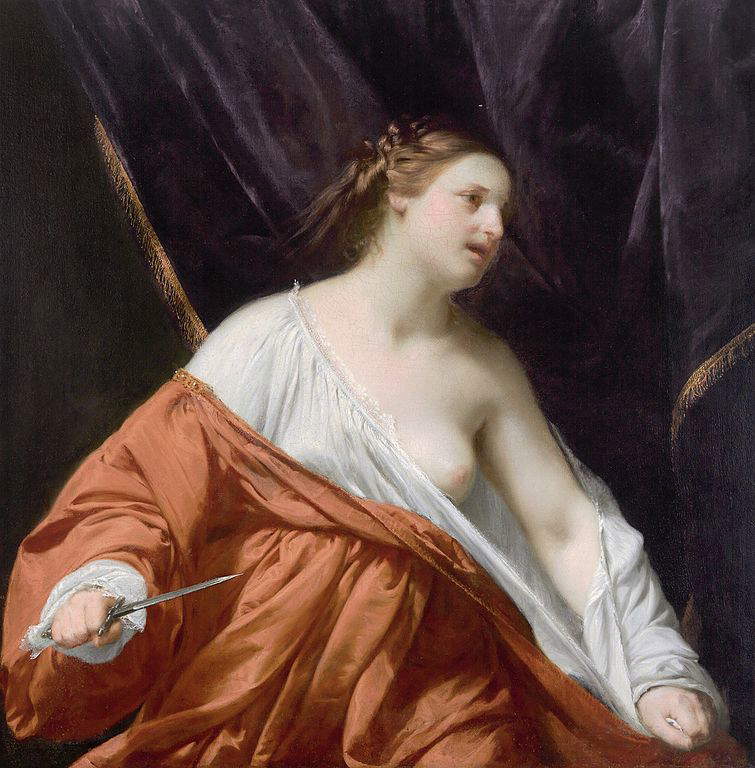

L’evidente confidenza di Guido Cagnacci col genere femminile potrebbe in parte fornire qualche ragione empirica per questo suo continuo interesse nei riguardi dei nudi muliebri. E gli spostamenti, la base per declinare questo interesse secondo nuove forme. L’incontro con Guido Reni a Bologna avrebbe prodotto, tra le altre opere, la drammaticissima Lucrezia già in collezione Ruffo di Calabria, databile alla seconda metà degli anni Trenta, e che introduce una nuova componente classicista nella pittura cagnaccesca, senza che per questo il pittore rinunci al suo sostrato naturalistico. Il violento gesto dell’eroina romana che si squarcia la veste per pugnalarsi il seno, esponendo quest’ultimo alla vista dell’osservatore, è amplificato dalla tenda che lo prosegue creando una diagonale che percorre l’intera tela e che dona un senso fortemente teatrale a tutto il dipinto. Il fatto che Guido Cagnacci fosse in quel tempo a contatto con Reni (lo si nota dai lineamenti del volto di Lucrezia, anche se deformati dalla smorfia d’ira in cui l’eroina si produce, e ancora dal colorito degl’incarnati, dai volumi della donna, dalla delicata stesura cromatica, dalla maggiore idealizzazione) non gl’impedì d’evitar di rinunciare alle basi realistiche della sua pittura per ammantare le sue figure di quella sensuale fisicità che le contraddistingue. E questo avviene anche sul piano sentimentale: se le Lucrezie di Guido Reni son sempre attraversate da un moto di rassegnazione e rammarico, quella di Cagnacci, al contrario, non perde la sua forza, tutta resa dall’impeto furente del suo gesto. Né perde la propria sensualità.

Nello stesso torno d’anni, il pittore santarcangiolese avrebbe compiuto quello che Daniele Benati, curatore assieme ad Antonio Paolucci della più grande mostra mai dedicata a Guido Cagnacci, la monografica tenutasi nel 2008 ai Musei San Domenico di Forlì, chiama «un salto enorme», quello che lo avrebbe condotto a dipingere la Maddalena portata in cielo (nota in due versioni: una, più antica, conservata a Monaco di Baviera, e l’altra a Palazzo Pitti), e che viene spiegato sulla base delle coeve ricerche di Guido Reni, che in quel tempo si stava orientando, scrive Benati, «verso soluzioni di straordinaria potenza e forza comunicativa». A far da mediatore sul piano formale è il giovane Simone Cantarini, che attorno al 1640 o poco prima aveva licenziato un innovativo San Giacomo maggiore in gloria, con il santo in piedi su due nubi cupe e scortato verso un turbinante cielo dorato di cherubini da un paio d’angeli che abbracciano le nuvole e lo sollevano verso la gloria celeste. Per Francesco Arcangeli si trattava del «saggio del punto massimo di renismo toccato dal Cantarini, forse intorno al ’40: pagina lucida, sottile di chiarezza fredda e dorata, con angeli belli a gambe incrociate sul cielo, in penombra, e col santo che, in confronto al fare ideale del Reni, somiglia a un biondo moschettiere». Il riottoso ed eccentrico pesarese non aveva voluto allontanarsi dalla lezione del suo maestro, ma al contempo coltivava il desiderio di trovare una via personale, fatta di vigore e naturalismo innestati sullo spartito reniano e qui evidenti specialmente nelle figure dei due angeli e in certa misura anche nel volto del protagonista principale. Difficile pensare che Guido Cagnacci, nel comporre la sua superba Maddalena, non abbia guardato agli esiti della pittura del suo più giovane collega, e in particolare a questo capolavoro. Il dipinto della Alte Pinakothek di Monaco di Baviera e quello fiorentino, col secondo leggermente più recente rispetto all’esemplare tedesco, che essendo più vicino (soprattutto cromaticamente) al San Giacomo di Cantarini ed essendo decisamente più cristallino della versione toscana (e quindi idealmente più contiguo alla pittura di Guido Reni), dovrebbe esser considerato il prototipo, sono tra le più felici e fortunate invenzioni di Guido Cagnacci. Il summenzionato Costa, riferendosi al dipinto monacense, visto nella casa della famiglia Angelelli di Bologna, scrisse che «il Cagnacci, quando per tant’altre sue riguardevoli opere celebratissimo non fosse, il sarebbe unicamente per questa, tale è la bellezza di questo Quadro in molti generi di perfezione; e ben con ragione di esso ne hanno fatta onorevol ricordanza molti Scrittori».

Altri, al contrario, non sarebbero stati così concordi: la Maddalena ebbe anche rumorosi detrattori. Un accademico della Crusca, Giovanni Masselli, nel 1838 scrisse del dipinto e, pur riconoscendo a Cagnacci il merito d’aver condotto le figure «con mirabile impasto e con tinte che molto rassomigliano al vero» e di aver dato «bel rilievo alle parti colla ben intensa collocazione di pochi lumi sulle parti più rilevate, e colla non men giudiziosa distribuzione delle mezze tinte e delle ombre», rimproverava alcune «libertà capricciose» al romagnolo, tanto da arrivare a dire che «quell’angelo che sostiene la Maddalena non potrà esser lodato da veruno che ami nella pittura la convenienza e il decoro». Certa critica non perdonava a Guido l’inconsueta audacia della sua invenzione: la santa penitente, completamente nuda e con solo i lunghi capelli biondi a coprire la pelle perlacea (ma si noti come il pittore non abbia celato alla nostra vista i capezzoli rosa della Maddalena: la chioma s’apre proprio sul seno), è assunta al cielo con l’aiuto d’un angelo che la sorregge tenendola per le gambe, e rivolgendo lo sguardo verso le sue terga, in un groviglio di carne dall’acuto e pungente sapore voluttuoso, privo di qualsiasi precedente anche soltanto avvicinabile. A render più vero questo inarrivabile saggio d’erotismo applicato a un dipinto di soggetto sacro, sono la posizione delle morbide gambe della santa, gli arrossamenti sulle gote e sulle dita di mani e piedi (un elemento, questo, che ricorre in molte delle donne di Guido Cagnacci), il suo spiccato realismo, che ce la fa apparir donna più vera di quelle che Guido aveva dipinto sino a quel momento. Occorre rimarcare come difficilmente in Cagnacci s’assista a un incontro (e al contempo a uno scontro) così evidente tra pulsioni carnali e tensioni spirituali («il corpo e l’anima»: così Benati titolava il suo saggio nel catalogo della mostra forlivese del 2008).

Si torna, a questo punto, alla domanda fondamentale: quale spinta aveva portato Guido Cagnacci a ideare figurazioni così terrene, così carnali, così sensuali, così vere? Al di là del suo vissuto personale, di cui s’è detto, l’esame delle sue fonti figurative in parte contribuisce a fugare qualche dubbio: alla rosa dei nomi che son stati sin qui menzionati occorrerà aggiungerne almeno altri due, quello di Orazio Gentileschi e soprattutto quello del francese Simon Vouet, altro artista che Guido ebbe modo di conoscere a Roma (probabilmente anche di persona, come ha ipotizzato Mina Gregori). Vouet rappresenta una chiave privilegiata, sebbene non unica, per spiegare la sensualità di Guido Cagnacci: la pittura del parigino inaugurava un nuovo tipo muliebre, una donna consapevole, femminile, audace, dominatrice, come la cortigiana che vediamo nella conturbante Tentazione di san Francesco, uno dei più singolari capolavori che si trovino nelle chiese di Roma (la si ammira nella cappella Alaleoni di San Lorenzo in Lucina).

Ma, anche senza arrivare ai livelli della provocante meretrice del quadro di San Lorenzo in Lucina (una «tentatrice seriamente tentatrice», ebbe a scrivere con acuta ironia Goffredo Silvestri), lo stesso ragionamento si potrebbe applicare a molte altre donne che abbondano nella produzione di Vouet e che Cagnacci di sicuro aveva imparato a conoscere. C’è poi da considerare la centralità del corpo umano nell’arte secentesca, divenuta fondamentale dacché la funzione psicagogica delle immagini dell’arte religiosa nei riguardi del fedele richiedeva che le azioni dei santi fossero colte in tutta la loro evidenza fisica e corporea. Una centralità che Cagnacci percepisce e filtra secondo la sua intima sensibilità: il pittore, ha scritto Paolucci, «è un pittore erotico». Ed è erotico nel senso vero e profondo del termine, perché, afferma Paolucci, «avverte ed esprime con intensità comune a pochi altri nel secolo la pulsione dell’eros che batte, incessante e profondo, nel sangue degli uomini e delle donne», eroi ed eroine che «conoscono e patiscono il dominio ineludibile del sesso che tutti ci opprime e ci consola». Il genere del nudo, che attraverso lo studio dell’arte antica era tornato nell’arte contemporanea verso la fine del secondo decennio del Seicento, vide in Cagnacci il più crudo e risoluto interprete della prima metà del secolo. Per trovare nudità altrettanto esibite occorre guardare al fiorentino Francesco Furini, ma gl’intendimenti sono opposti: quanto era terreno e carnale il nudo del romagnolo, tanto era formale e classico quello del toscano. Potrebbe poi essere interessante prendere in esame anche la sua clientela, soprattutto quella del periodo veneziano, quando Guido Cagnacci lavorava in una città libera e dai costumi più rilassati che altrove, dov’era frequente trovare committenti desiderosi di portar nelle loro case sensuali nudi femminili ammantati di retorica storica, religiosa, mitologica o allegorica (sono piuttosto frequenti, negli anni veneti, le Allegorie della vita umana) per trovare una forma di giustificativo che desse piena liceità a soggetti che, non fosse stata per la dimensione narrativa che facesse parte delle tipologie ammesse, avrebbero comportato grane sicure per il possessore del quadro.

Ma Guido Cagnacci sapeva ben dissimulare e ne diede prova per tutta la vita, camminando spesso sul filo dell’ambiguità, sul confine tra ciò ch’era tollerato e ciò ch’era invece condannato. È una sensazione che si ricava osservando un capolavoro conservato a Rimini, nella chiesa di San Giovanni Battista, per la quale fu realizzato da un Cagnacci all’epoca trentenne e da dove non s’è mai mosso, se non per mostre temporanee. La pala, d’oltre tre metri d’altezza, raffigura tre santi carmelitani, Andrea Corsini, Teresa d’Ávila e Maria Maddalena de’ Pazzi, ai piedi della Vergine col Bambino, che sono su di una nuvola, defilati sulla sinitra, mentre si rivolgono ad Andrea Corsini. Oltre a essere un’opera dove il dissidio tra corpo e spirito tocca vette supreme, è il dipinto più compiutamente caravaggesco della prima parte dell’attività di Guido Cagnacci, formidabile nel suo ritrarre tre distinti momenti d’incontro con la divinità da parte dei tre santi: alla visione di Andrea Corsini s’aggiungono la sofferenza di Maria Maddalena de’ Pazzi che riceve la corona di spine da un angelo dalle lunghissime ali, e la transverberazione di Teresa d’Ávila, colpita dal dardo infuocato della creatura celeste che il pittore pone al suo fianco. La figura della mistica spagnola che cade in deliquio è di sicuro quella che più attira e colpisce il riguardante, dato il suo abbandono quasi orgasmico, in questa smorfia ambigua, in uno svenimento che somiglia a un climax di piacere erotico.

È stato rilevato come la Teresa di Guido possa avere dei precedenti in Vouet, ma qui il pittore di Santarcangelo riesce ad andare anche oltre il suo modello: s’osservi l’espressione della santa, il modo in cui socchiude gli occhi e apre leggermente la bocca, la torsione del collo che immaginiamo sotto le pieghe del velo, il movimento delle guance. Si penserà subito alla più famosa immagine della santa Teresa di Gian Lorenzo Bernini, la vetta della scultura barocca che orna la Cappella Cornaro in Santa Maria della Vittoria a Roma, d’una ventina d’anni più tarda rispetto alla Teresa cagnaccesca: la santa di Cagnacci non è scossa dal fremito che fa vibrare il corpo della Teresa berniniana, ma l’espressione non può non richiamarla. Lacan aveva espressamente sottolineato come la Teresa di Bernini stesse godendo (jouir è il verbo utilizzato nella sua lettura): del resto, anche molti contemporanei di Bernini avevano notato una certa carica sensuale nella sua santa (un anonimo commentatore, suo contemporaneo, la chiamò «Venere non solo prostrata, ma prostituta»). Oggi tendiamo a ridimensionare queste letture del gruppo di Santa Maria della Vittoria, soprattutto in ragione della perfetta adesione di Bernini alla sua fonte, l’autobiografia di santa Teresa, e in ragione della sua fervida devozione. Ma se pensiamo invece a Guido Cagnacci, forse non ci apparirà così strana o fuori luogo. E il romagnolo diverrebbe di nuovo un artista in anticipo sui tempi.

Questo contributo è stato pubblicato originariamente sul n. 7 della nostra rivista cartacea Finestre sull’Arte Magazine. Clicca qui per abbonarti.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).