Giacomo De Maria, maestro della scultura in Bologna. Uno splendido studio di Antonella Mampieri

Antonio Canova ebbe un “compagno di viaggio” che sia stato tale per affetto e per consonanza artistica? La risposta deve planare su Bologna, la città che gli diede da giovine il grande ammaestramento della naturalezza e degli empiti di vita, e che poi gli concesse, per una evenienza felice, l’amicizia ammirante e in vario modo traducente di Giacomo De Maria, scultore (1760-1838). Teniamo presente il lungo fraseggiare insieme del divino Antonio con l’amico che dalla capitale felsinea gli corrispondeva luminosamente nelle forme plastiche, e che peraltro ampliò i canoni della perfezione attraverso un radicato ma forbito e sonoro linguaggio cispadano.

Detto questo come parentesi e preludio, il lettore perdonerà a chi scrive una sorta di rispecchio dei valori sul sempiterno impegno degli infaticabili scalpellanti su pietre e marmi che hanno forgiato nei secoli l’aspetto solido e monumentale della nostra civiltà: è una rivendicazione di protagonismo che non può mancare. Da sempre la scultura è l’arte della memoria: una memoria concreta, sociale e corale, un lascito di segni, a partire dai popoli più antichi, che tutti consideriamo con estrema attenzione e spesso con commozione. Un’arte di presenze icastiche destinate alla perpetuità, vocata pure al legame con l’architettura e dunque monumentale, indelebile, solenne; capace di essere un potente inno di potere o di vittoria; oppure un lirico e melodioso offrirsi alla luce. Pensiamo ai messaggi delle rocciose figure mesopotamiche, dei giganti granitici egizi, o d’altra parte ai piccoli idoletti cicladici offrentisi alla tenerissima carezza del sole, là nell’aurora egea. La scultura dialoga nei secoli, significa gli eventi, da corpo agli dei e agli eroi, alle dee e alle eroine, fa danzare ninfe e fanciulle, medita coi santi. Tutto questo lo diciamo per confermare l’assunto della centralità della scultura nella storia delle arti, anche se oggi la pittura e tutte le altre immagini, colorate e motili, distolgono gran parte del popolo da un equilibrato giudizio sulle espressioni visibili della nostra civiltà.

Le terre cispadane, impregnate del fluviale limo millenario, non sono state esenti da imprese petrose e marmoree nei secoli passati, ma nel rinascimento e nelle generazioni successive hanno sviluppato quella che potremmo chiamare la poesia epica della creta, indirizzata primieramente alle raffigurazioni religiose di immediata consonanza spirituale e agli spettacolari teatri sacri dei “Compianti”, capaci di scuotere i cuori sino al più intimo e convissuto dolore. Eppoi, con l’ausilio inducente delle cave dei gessi - dalle quali provengono scagliole e stucchi di docilità comprovate - queste stesse terre sono divenute un’officina fittissima di animazioni figurative, corporee, onnipresenti in chiese e palazzi, per ornamenti e per suggestioni semantiche: quasi un universo in controcanto della vita e della fabbrilità sociale.

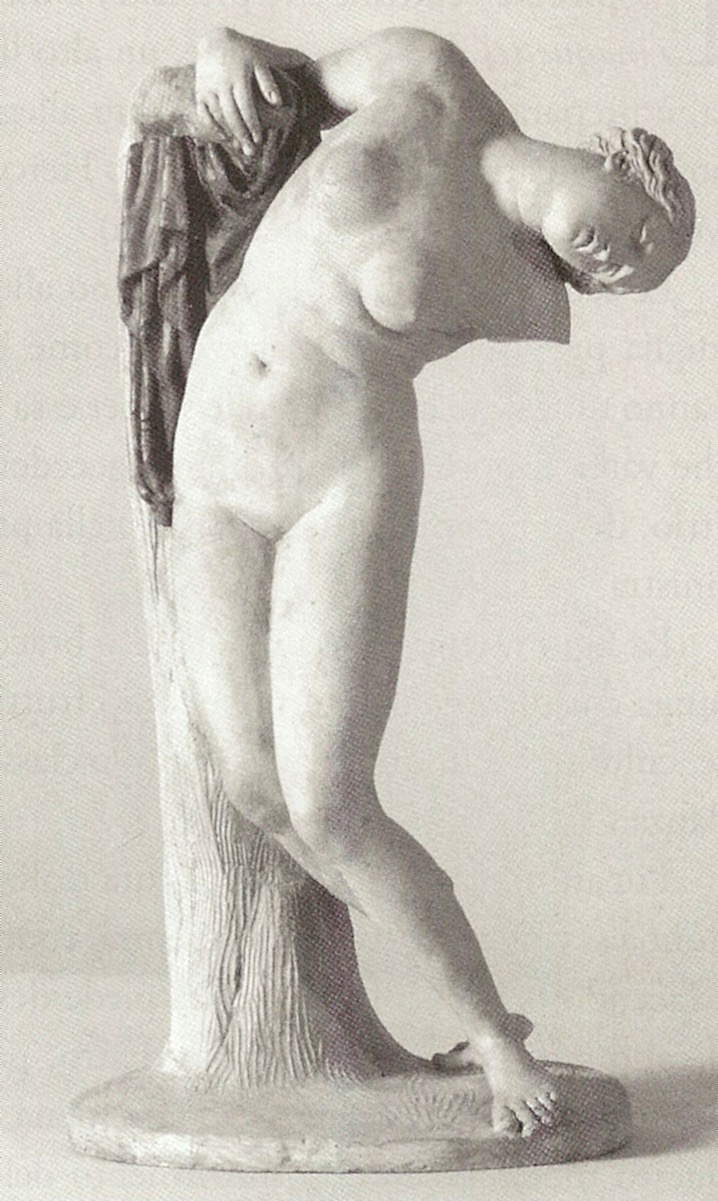

Una raffigurazione ideale del ruolo delle arti nel clima di rivisitazione classica europea. La scelta del marmo diventa qui congrua e voluta, dove il disegno armonico, l’attenta scansione dei piani, e la finitura perfetta delle membra creano un emblema culturale e uno strumento di suggeriti ideali in ogni particolare.

Il modello studiato per la statua colossale in marmo posta sulla colonna ariostea a Ferrara, poi abbattuta a pezzi nel 1814, restituisce con grande freschezza l’idea originale di De Maria. Nella scelta statuaria eroica si legge la piena adesione dello scultore al verbo neoclassico, ben mèmore di Policleto.

Chiamato da Filippo Hercolani nel passaggio del secolo ad arredare statuariamente il magnifico scalone del proprio palazzo Giacomo De Maria deve tornare all’uso dello stucco ma offre alla città e alla storia dell’arte una magnificenza corale, a mo’ di superbo teatro, che rimane tuttora un unicum come poema figurativo.

È l’opera più nota e celebratissima del De Maria, voluta da un gruppo di notabili bolognesi e realizzata nel ritmo annuale delle lezioni di scultura presso l’Accademia. L’inesausto impegno del Maestro, l’estrema nobiltà del soggetto e della realizzazione, fecero si’ che il lavoro fu infine donato allo scultore stesso. Gruppo imponente e vivissimo qui rappresenta i molti impegni statuari a più figure del Nostro e richiama pure i diversi bassorilievi animatissimi del suo catalogo. L’episodio antico, già cantato da Vittorio Alfieri, è quello di Virginio che uccide la figlia per sottrarla alle turpi pretese di Appio Claudio, come narra Tito Livio nella sua Storia di Roma. Il gruppo fu acquistato da un viaggiatore inglese, Le Gendre Starkie, e passò poi recentemente alla Municipalità di Liverpool. Questo mirabile capolavoro, di composizione complessa e studiatissima, pur accettandone una certa frontalità è da valutare “in pianta” come molti capi d’opera della scultura.

In tal contesto nasce in Bologna - tre anni dopo il piccolo Antonio di Possagno - Giacomo De Maria da una famiglia non ricca ma legata per servizio ai Marchesi Zambeccari. Il precoce talento del ragazzino viene rilevato con attenzione; la sua formazione scolastica procede nelle discipline usuali (fra queste la lingua francese e il latino) e la vocazione al modellato figurativo gli ottiene ben presto un maestro notevole e paterno in Domenico Piò, discendente dai famosi scultori, ora Segretario dell’Accademia Clementina. Dagli anni dell’Accademia, punteggiati dai premi, al soggiorno romano offertogli dai nobili sostenitori, sino alla “società” con il suo maestro, l’evoluzione artistica del Nostro si afferma con evidenza in Bologna e gli ottiene il titolo di Accademico Clementino correndo l’anno 1789.

Nel Settecento avanzato il panorama degli scultori in città non comprende nomi rilevanti, e tuttavia le manifestazioni dell’arte plastica sono numerose nei decori immancabili: nelle “macchine” che impressionavano la gente in occasioni calendariali o di grandi famiglie, nelle processioni spettacolari, nei carnevali dove tutto, nella condizione dell’effimero, era colorato e fantasioso. A questo mondo di angeli, di festoni, di putti volanti, di religiosi estasiati, di protagonisti mitologici o allegorici, provvedevano quei numerosi personaggi minori di plasticatori, formatori, stuccatori, ai quali Eugenio Riccòmini ha dedicato studi eccellenti, e dove brillava sin quasi al 1770 (anno della sua dipartita) Angelo Gabriello Piò, padre di Domenico, modellatore di alta grazia e di notevole gusto che lavorava in quel “rococò emiliano” di stucchi e cartapeste dipinte che può ancora incantare per vezzosità e leggerezza ma che era ormai superato dal tempo e dalla nuova aulica severità del neoclassicismo.

Nell’Urbe, città dalla quale egli non si sarebbe mai dipartito, Giacomo De Maria si immerse nel grandioso universo della scultura antica e nei confronti eccitanti con i geniali protagonisti del rinascimento e del seicento romano; in particolare potè vivere il complesso mondo delle botteghe dei marmorari e la loro organizzazione efficace sui blocchi e sull’uso dei molteplici arnesi che dalle fucine passavano alle mani dei lavoranti, suddivisi in categorie successive: dai puntatori ai subbiatori, dai gradinatori ai finitori, ai raspatori più esperti. Il tutto sotto l’occhio e la mano del Maestro che in ultimo completava ogni parte eppoi guidava i lucidatori, usava le mordenze e infine le cere. E qui concorre in modo determinante il suo avvicinamento personale ad Antonio Canova, dapprima come visitatore ammirato del laboratorio di via delle Colonnette, eppoi accolto in un’amicizia autentica che rimase alimentata e ricambiata per sempre.

Tutto questo per comprendere come il De Maria, tornato in Bologna e avendo ottenuto con onore la cattedra all’Accademia di Belle Arti, fu capace di tradurre la scultura dagli stucchi al marmo. In realtà la traduzione fu un atto storicamente sostanziale: dalle immagini seppur sincere dei suoi predecessori alla forza epica del neoclassicismo che egli comprese nell’essenza e nel linguaggio. Abbiamo accennato ad un dato di arricchimento che il nuovo maestro apporta al mirabile e delicatissimo equilibrio del Canova, e questo è il quantum che non poteva non esservi per la personalità autonoma e precisa del De Maria, che fu artista animoso, dotato di specifico carattere e di larga loquela emiliana. Basterebbe guardare i suoi gruppi per comprenderne immediatamente la dilatata gènesi, articolata e profonda.

Studio per il grande gruppo marmoreo, il quale è rilevante per la straordinaria sapienza del corpo femminile e per la cadenza armonica della difficilissima posa. Molto bella la scheda in catalogo della Mampieri.

È uno dei quattro gruppi posti nelle due gallerie affrontate ai lati della scala d’onore di Palazzo Hercolani. Il protagonista è l’ideale eroe epònimo della famiglia committente, ossia Ercole che nelle sue fatiche vince via via i suoi agguerriti avversari. Anteo, un gigante figlio della Terra, viene impedito di continuare a toccare la madre che gli dava forza, e così viene soffocato. Il tema di questa lotta, molto frequentato nel rinascimento, consente al nostro scultore un modellato quantomai energico di forme conclamanti: un confronto alla pari con i maestri del rinascimento.

È la più insigne opera funeraria di Giacomo De Maria in grande scala, ed è quella più ammirata. La struttura è dominata dalla Religione con i suoi simboli. Davanti, in piedi, stanno la Pietà Filiale e il Genio Filiale; a destra seduta, l’Eternità; in alto il doppio cammeo con i profili degli sposi defunti. Tutta la struttura e le figure sono in marmo di Carrara. Lo scultore creò diverse altre tombe in Bologna, sempre attento ai simbolismi mistici. Nel corso della sua vita fattiva si debbono elencare numerose creazioni sacre per le chiese : Crocefissi, Madonne col Bambino, Compianti a più personaggi, Martiri e Santi oranti, Angeli e Putti, Medaglioni e apparati ornativi. Tutto questo come autentico testimone di un’epoca alla quale conservò il diapason più alto dell’arte plastica.

È la visione contemplativa di un rimando supremamente spirituale. E’ l’affido più alto della Speranza da parte dell’anima cristiana. È la certezza stessa della accogliente Parola di Dio. Tale altissimo concetto fu dapprima intimo ed alimentato nella mente dell’artista, e lo portò alla scelta della espressione di tale mistero attraverso i veli dei sensi; la figura femminile è infatti assisa, nell’indicazione irrefragabile della propria fermezza al di sopra del tempo, ed è velata, contenendo e nascondendo in sè l’essenza celeste. Un capolavoro certamente, davanti al quale sostare e meditare a lungo, come fece piamente Antonio Canova nel suo ultimo viaggio.

Qui ci soccorre finalmente la monumentale monografia di Antonella Mampieri, realizzata attraverso moltissimi studi. L’aggettivo è quantomai appropriato, poiché i due volumi pubblicati da Pàtron, in prima edizione nel settembre del 2020, benché di normale dimensione sono un caposaldo assoluto della critica d’arte: in particolare per l’epoca pluriarticolata del passaggio tra il Settecento e l’Ottocento e precisamente per quell’arte fondamentale, non facile da esplorare, che è la scultura. Dopo la parentesi del Covid, che tutto ha annebbiato, ecco il momento di dare lucentezza ad uno strumento eccezionale di conoscenza e di documentazione com’è questa monografia. L’ordine sistematico dei due volumi, la pluriennale ricerca e visitazione di ogni opera e di ogni documento, la meticolosa giustificazione di ogni passaggio e di ogni confronto, rendono un onore vittorioso ad Antonella Mampieri che si conferma come la prima esperta - già ben nota - della vita artistica bolognese dopo l’ancien régime. La prospezione dell’autrice non si limita infatti alla pur ardua ricerca di ogni pezzo e di ogni membratura delle opere del De Maria, ma ricollega ogni passaggio al clima generale delle arti, agli avvenimenti culturali e civici della Bologna del tempo, e a quelle sottili vibrazioni che denotano i preconii del romanticismo e di lì, del risorgimento nazionale.

Per molti la personalità autentica di Giacomo De Maria sarà una riscoperta ma il coltissimo e gradevolissimo racconto con il quale l’autrice compone il primo volume - in otto stimolanti capitoli più il Regesto - potrà costituire una straordinaria fornitura artistico-culturale e un arricchimento non più dimenticabile. Il secondo volume è dedicato alle 182 schede delle opere, dove l’esaustiva stesura della Mampieri non soltanto giunge alle informazioni estreme ma diviene un accompagnamento prènsile e colloquiale che riversa il piacere della conoscenza. Ne seguono gli apparati.

Con semplicità possiamo indicare questo lavoro come il massimo riconoscimento a un grande scultore, e come un merito civico, in Bologna, per una studiosa dal magistero indispensabile. Chiudiamo con un ricordo ancora del grande legame al quale abbiamo accennato e del ruolo immaginario ma reale di “compagno di viaggio” per il nostro artista. Nel settembre del 1822, un mese prima della morte, Antonio Canova giunse per l’ultima volta in Bologna: qui egli volle fermarsi a lungo, nel Cimitero della Certosa, mirando commosso la statua velata del monumento a Carlo Caprara, opera del suo amato amico Giacomo De Maria.

Bibliografia

Antonella Mampieri, Giacomo de Maria (1760-1838), I e II, Pàtron editore in Bologna, 2020

Per le fotografie si ringraziano Alberto Martini, Giancarlo Nicolino, l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Giuseppe Adani

Membro dell’Accademia Clementina, monografista del Correggio.