Davide Benati, la poesia di una natura traslata che fiorisce su un humus di carta e tela

Visitare lo studio di un artista è avere il privilegio di essere invitati in un giardino segreto, in cui occorre addentrarsi in punta di piedi per non turbare il sotterraneo germogliare delle opere a venire, che lì aleggiano in uno stato poco più che potenziale. Il senso di attesa che si avverte è un’eco della loro sussurrante oscillazione tra il regno etereo delle intuizioni e i materiali grezzi che di lì a poco daranno corpo al loro manifestarsi attraverso il gesto con cui l’artista innescherà l’incontro tra queste due dimensioni. E mai come nel caso di Davide Benati (Reggio Emilia, 1949) la similitudine del giardino è appropriata, essendo il suo studio un luogo d’incubazione in cui le forme letteralmente fioriscono, per poi sbocciare depositandosi come impronta cromatica su un humus di carta e tela con cui condividono una sfuggente ascendenza vegetale. Da oltre quarant’anni l’artista, ora protagonista di un’ampia personale a Palazzo da Mosto a Reggio Emilia che ne ripercorre la carriera a partire dai primi anni Ottanta, ha fondato la sua ispirazione sulle forme della natura, da lui epurate, sintetizzate e traslate in un altrove cromatico e lirico in cui il naturalismo è solo una lontana reminiscenza. Proprio in occasione di questa mostra, Benati ci ha aperto le porte dello studio in cui nel 2020 ha traslocato il suo lavoro, ubicato a Reggio Emilia in via Emilia Santo Stefano, declinazione pedonale dell’arteria romana che collega Rimini con Piacenza.

L’artista vi si reca ogni giorno la mattina presto, al termine di una passeggiata che coincide con il tragitto che faceva da ragazzino quando dopo un viaggio in corriera arrivava dalla campagna in città per andare alle scuole medie. Il suo processo creativo inizia con questa flânerie in sensibile auscultazione dei segni inscritti nelle cose che il destino o il caso offrono agli occhi, un’attitudine in lui ancestrale acuitasi soprattutto dopo i viaggi in Oriente, da cui provengono le principali agnizioni alla base della sua poetica. Il lavoro vero e proprio inizia quando apre la finestra dello studio per far entrare l’aria e la luce che fanno vivere le sue visioni nello spazio. “Lavoro sempre a luce naturale, anche quando non c’è”, afferma Benati, e il chiarore velato di una mattinata invernale inonda i due quadri che troviamo nell’anticamera del laboratorio. Il primo è una xilografia a olio e carta nepalese su tela della serie Segreta (1998), in cui i contorni neri del misterioso accesso a un vano buio affiorano come un’apparizione da un vaporoso fondo rossastro, dello stesso colore delle vesti dei monaci buddisti. Il disegno deriva dall’impressione realizzata a frottage dell’ingresso di un altare sacro da lui scovato in un vicolo fatiscente di Kathmandu, il luogo che più di ogni altro ha segnato le sorti della sua avventura creativa.

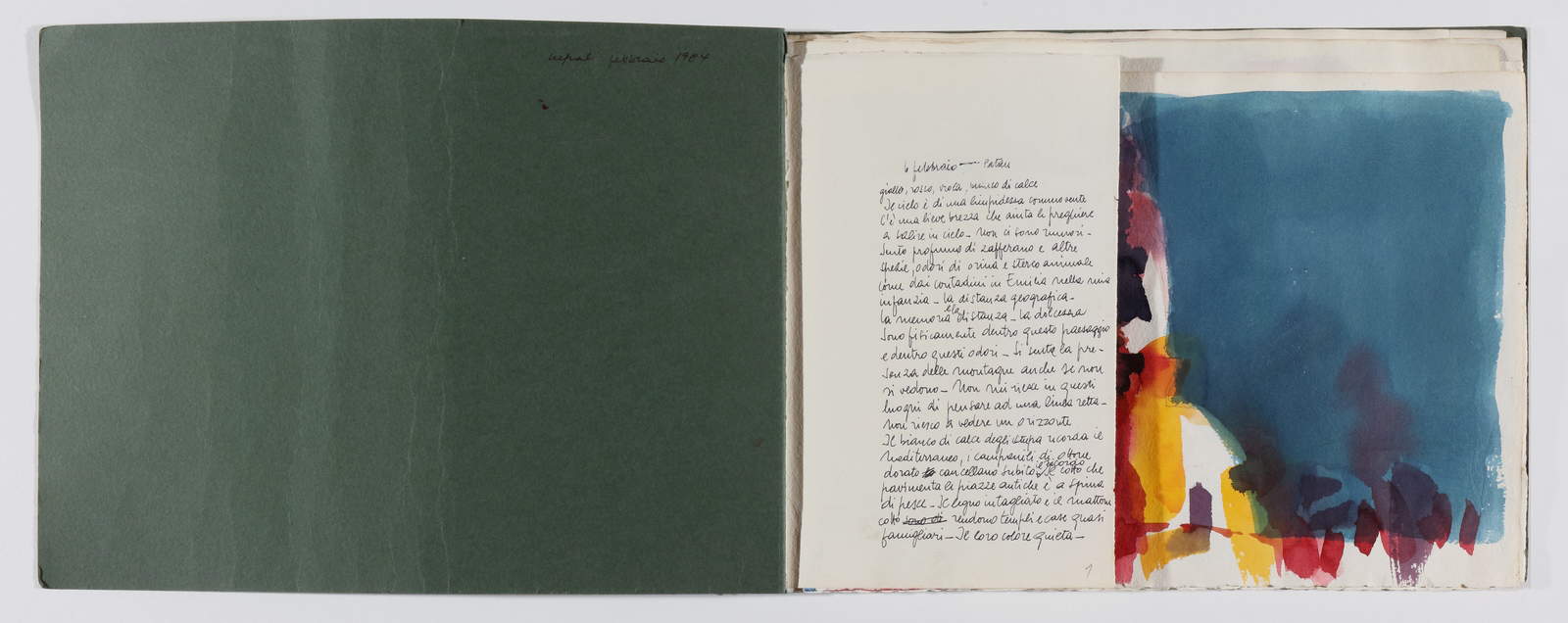

La fascinazione per il Nepal risale al viaggio che vi fece nel 1977 quando, insegnante al liceo artistico di Brera, in un momento di disorientamento, decise di guardare a Oriente per reagire al suo straniamento esistenziale rispetto al clima di tensione degli anni di piombo e per cercare una nuova direzione per la sua arte. Benati è figlio di una generazione onnivora, che in quel momento in Italia si misurava con i concettuali poveristi o con i pittori analitici, impegnati nella riflessione sugli strumenti della pittura e nella ricerca del suo grado zero, mentre da oltre Oceano arrivavano le potenti sollecitazioni, di segno opposto, dall’Action Painting e della Pop Art. Come i suoi colleghi, l’artista vuole sperimentare il più possibile e in questo lo sostiene la solida e sfaccettata formazione ricevuta all’istituto d’arte che lo ha iniziato ai segreti di tutte le tecniche possibili, dall’acquerello, all’olio, fino all’affresco e alla tempera a muro. L’Accademia che frequenta a Brera non lo soddisfa, trova i suoi insegnamenti avulsi dalle questioni più attuali dell’arte e a Milano, dove si era trasferito nel 1968, cerca di appropriarsi delle tecniche dei nuovi artisti che vede. Ma l’inizio della svolta è il ricordo del ponte di Langlois ad Arles dipinto da Van Gogh, visto da ragazzo sul catalogo acquistato dal padre della mostra del pittore olandese tenutasi nel 1952 al Palazzo Reale di Milano, in cui forte era l’influenza dell’arte giapponese che nell’Ottocento “chiarì molte idee ai giovani artisti occidentali”.

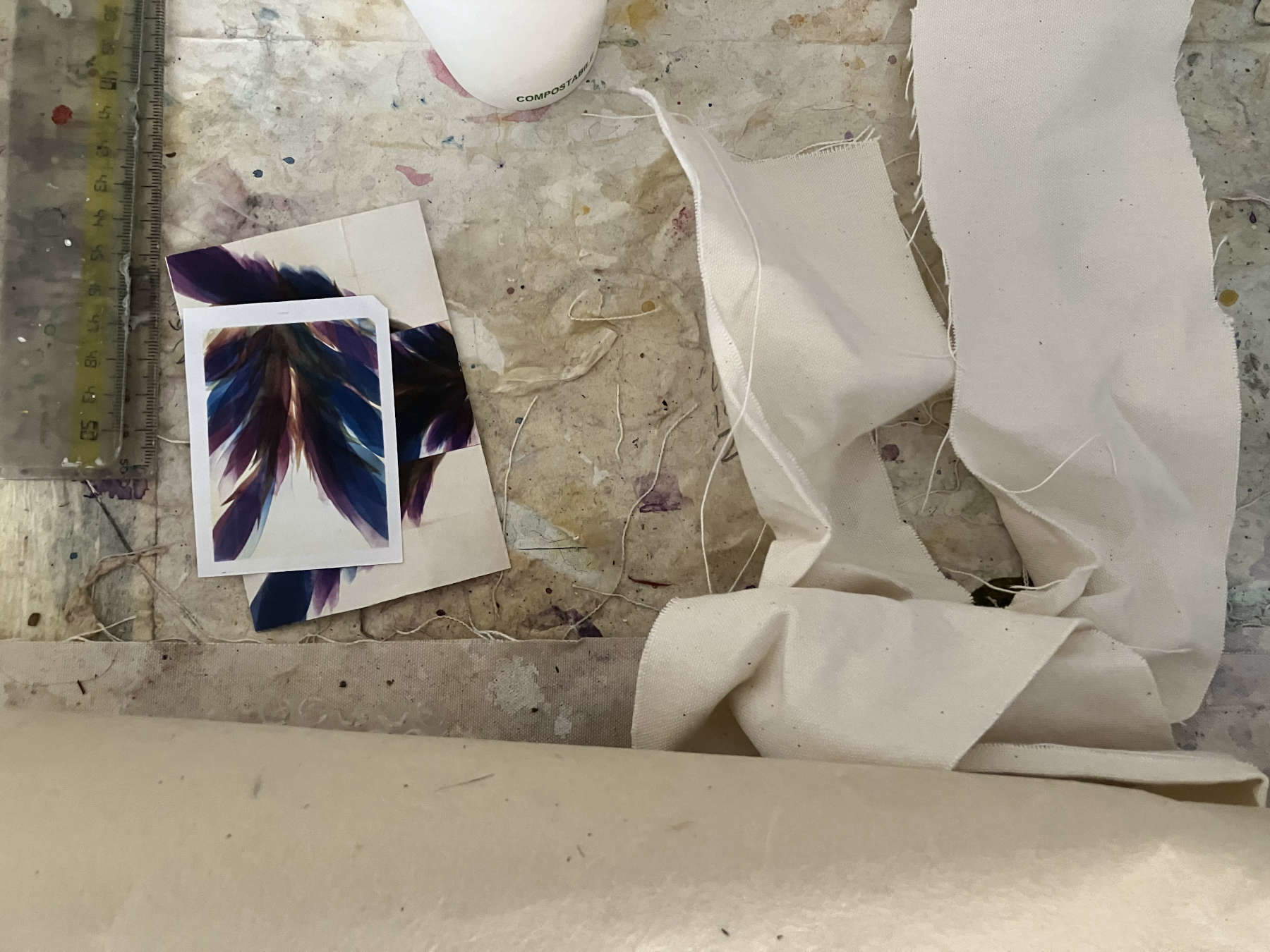

Il concetto che lo guida in Nepal è quello, mai abbandonato in tutta la sua ricerca successiva, di pensare ancora attivo quel ponte oriente-occidente e di cercarne i segni in ciò che vede attorno a sé. E proprio in quel primo viaggio a Kathmandu (a cui a cui sarebbero seguiti quelli del 1984 e del 1995), lungo la strada, nelle bancarelle dei venditori ambulanti di souvenir, incontra la carta che avrebbe rivoluzionato la sua produzione artistica, un materiale povero, usato per i pacchi o per la stampa xilografica di modesti calendari, ma realizzato artigianalmente con tecnica antichissima a partire da fibre di bambù e riso. Ce ne mostra un foglio impalpabile, di una produzione raffinata che oggi si chiama “carta seta” e che l’artista acquista ancora dai suoi venditori nepalesi di fiducia. È quasi trasparente, di un bianco atmosferico che sembra fatto per trattenere la luce, leggerissimo, intessuto con una trama irregolare di per sé presagio di un’infinita moltitudine di immagini. Non è una carta fatta per la pittura, nemmeno quella ad acquerello, perché è molto fragile quando viene inumidita ed estenuata dal colore. Per questo inizialmente l’artista osa apporvi solo segni leggeri e circoscritti, lasciando i fogli liberi di fluttuare nel vuoto “come lenzuola al vento”. Con il passare del tempo, si precisa in lui l’intenzione di far emergere le forme che intravede al loro interno e per questo ha bisogno di un supporto capace di accogliere più pittura. Da un certo punto in poi, dunque, la carta viene incollata in due strati su una tela intelata e preparata con due mani di bianco, trasformandosi essa stessa in una sorta di velatura materica, come il “tonachino” dell’affresco su cui occorre dipingere senza ripensamenti.

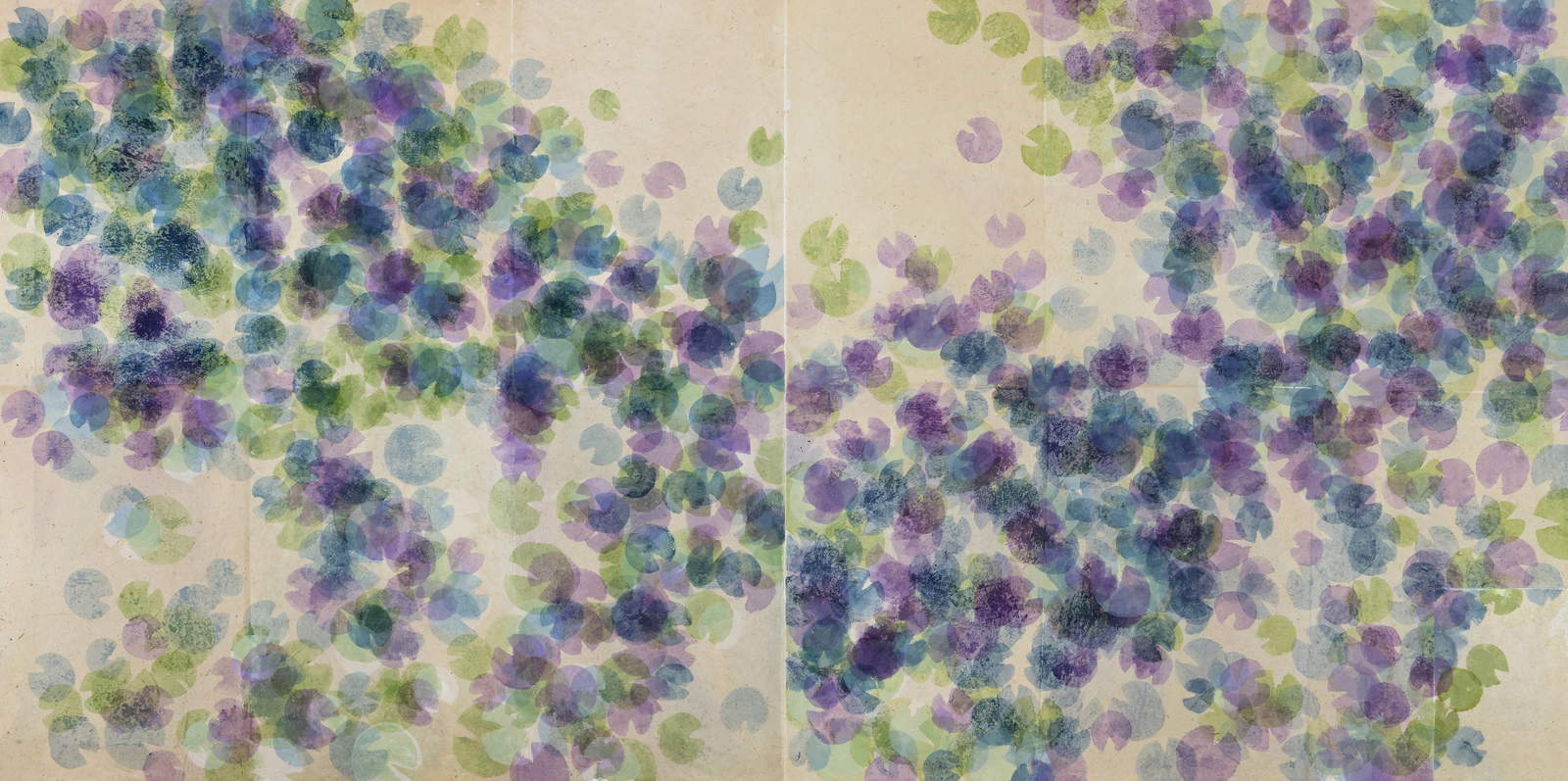

In studio, sfiorata da una luce radente che ne rileva le porosità e le vene, troviamo una grande tela pronta per la pittura appoggiata in verticale al muro, che di per sé qualcuno potrebbe considerare un’opera finita. Per esplorare quella superficie fertile di accadimenti a venire, Benati immagina di dipingere le forme insite nella trama di quel distillato di erbario e inizia a lavorare sulla ripetizione delle sagome della natura. Rinforzare la carta con la tela conferisce alle immagini consistenza e profondità, su quell’epidermide può ripassare il pennello centinaia di volte perché la carta assorbe e si comporta come l’affresco. Con questa preparazione si guadagna la possibilità di sovrapporre in trasparenza l’acquerello fino a farlo diventare corpo, trasformando una tecnica rapida in un processo dilatabile per mesi, di cui si vedono tutti i passaggi in dissolvenza. È come se lo sguardo penetrasse l’immagine nei suoi veli più o meno intrisi di colore e ne percepisse “tattilmente” i diversi gradi di saturazione. Nel mentre, le forme in superficie giocano e danzano come note musicali facendo svaporare il riferimento alla matrice naturalistica in un elegantissimo viraggio cromatico, che della natura conserva ancora idealmente la fragranza. Fiori di calla, foglie di ninfea, le capsule bucherellate che contengono i semi del papavero e tante altre specie botaniche da riconoscere divengono allora il pretesto per mettere al mondo delle forme ambigue, aperte a una pluralità di letture. Se un fiore può essere considerato al tempo stesso occhio, sesso, medusa o sguardo, è sempre irripetibile esemplare di una bellezza assoluta nel suo essere instabile e piena di tensioni.

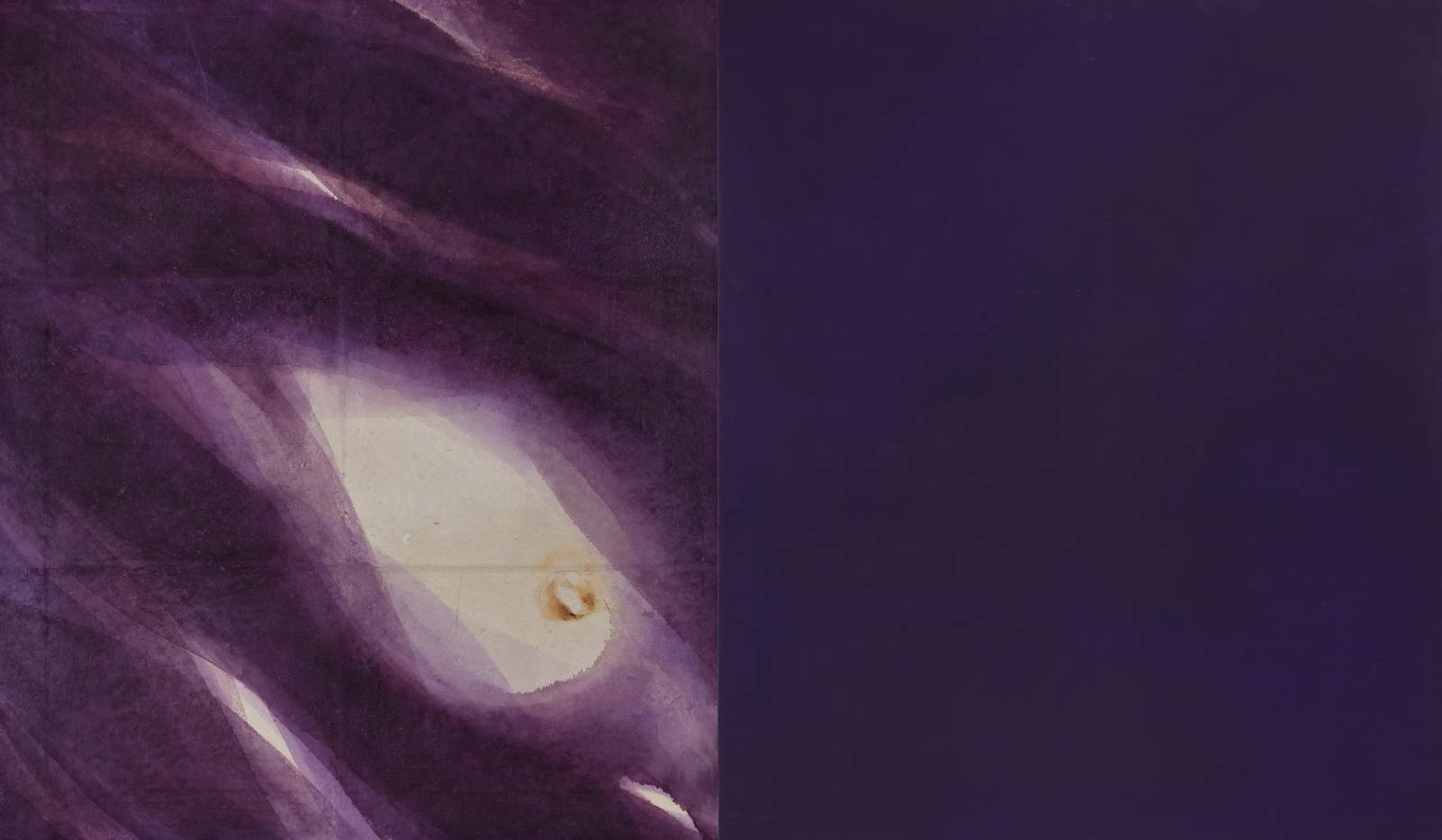

Il secondo dipinto appeso in studio è un trittico della serie Encantadas, dove un digradare policentrico di vampate di colore in varie tonalità di violetto e di blu, evocanti quasi un ambiente sottomarino, sembrano vivere grazie a capillari infiltrazioni di una luce che in realtà è un delicato affioramento materico. Tale estetica incarna in modo esemplare l’incontro di due trazioni visive, quella orientale con i suoi equilibri di pieni e vuoti, e quella occidentale con la sua sapienza coloristica e l’evocazione di una spazialità che va oltre il piano del supporto. Il titolo è un omaggio all’omonimo racconto di Herman Melville, in cui con questo nome vengono designate le isole Galápagos, arcipelago ingannevole dove vivono creature mostruose, fatale apparizione nella nebbia che “pone in discussione lo sguardo sulle cose”.

L’impeccabilità di questo risultato è l’esito di un lungo percorso di elaborazione dell’immagine, a partire da quando una foglia o un colore intravisti per caso risuonano in lui come sorgenti di forme e segnali da rielaborare dal punto di vista ideativo, in prima istanza attraverso una folla di piccoli disegni (conservati in scatole), talvolta eseguiti in automatico e sovrappensiero, che diventeranno le matrici dell’idea. La composizione viene poi strutturata in modo più concreto in una serie di acquerelli su carta Fabriano di formato più grande in cui c’è già la definizione dell’opera quanto a scansione degli spazi, scelta dei colori e reciproci posizionamenti delle forme.

Ci avviciniamo al suo tavolo da lavoro, un’asse di legno sostenuta da due cavalletti su cui le azioni pittoriche eccedenti la misura delle carte hanno lasciato un’armonica sovrapposizione di tracce diluite nel tempo: ogni passaggio del pennello avviene infatti in orizzontale per evitare indesiderate colature e per consentire all’artista di avere fisicamente il pieno controllo dello spazio, da lui interpretato come teatro di infinite variazioni di gesti semplici ma precisi, derivati dallo studio dei calligrafi. Sfogliamo un album di questi acquerelli realizzati in fase progettuale, in cui l’opera è compiutamente stabilita in un formato minore, con un’intonazione cromatica più squillante e superficiale dovuta alla diversa composizione della carta. Benati ci spiega che in questo stadio “il lavoro è fatto, in testa”, ma che prima di passare alla tela dove non può sbagliare deve memorizzare il ritmo e l’intensità dei gesti necessari per replicare con esattezza la sua immagine mentale.

Distende sul tavolo un foglio bianco, poi intinge in un secchio di colore (collocato assieme a molti altri in un ripiano alle sue spalle) un pennello cinese largo e piatto. Pochi tocchi sintetici, tutti giocati sull’angolatura del pennello rispetto al piano e sul rilascio controllato dell’acqua di cui le setole sono impregnate, portano a galla sulla superficie in apparenza muta alcune delle forme più ricorrenti del suo vocabolario espressivo, già trepidanti di umidità, addensamenti e velature. Assistendo alla comparsa di questi ectoplasmi immaginifici capiamo quanto nel suo lavoro anche lievissime differenze di pressione e permanenza del colore possano stravolgere il clima dell’immagine dando adito ad habitat visivi completamente diversi, pur utilizzando le stesse forme. «In questo gioco - dice - è tutto un rincorrersi, la preoccupazione è sempre quella di avere un equilibrio interno, dei ritmi, delle chiarezze, qualche volta delle incertezze». Ciò che alla fine accadrà sulla tela non è mai, dunque, il semplice trasferimento di un bozzetto prestabilito, ma un dialogo vivo con la materia che farà succedere qualcosa che negli acquerelli su carta non è ancora definitivo, portandolo a compimento.

Un po’ a malincuore ci apprestiamo a lasciare questo hortus conclusus, dove i pensieri sembrano farsi più nitidi mentre le emozioni si decantano lievi nella pittura. Prima di accomiatarci, indugiamo con lo sguardo sulla soglia delle ulteriori stanze concatenate al corridoio di ingresso (a cui non siamo ammessi) dove intravediamo da lontano altri tavoli da lavoro e molti dipinti, tutti appoggiati alla parete in modo da esibire il retro, sul quale possiamo leggere notazioni vergate a mano inerenti al titolo e all’anno di realizzazione. Alcuni sono avvolti da una plastica protettiva, altri invece ne sono privi, indizio, proviamo a immaginare, della costante relazione che l’artista intrattiene con essi. A proposito della costitutiva sincronicità del suo lavoro, Benati ci racconta: “Ogni tanto succede di dimenticare delle opere fatte in attesa che accada qualcosa e sembrano invecchiate, ma quando le ritrovi a distanza di tempo appaiono di nuovo attive: le riguardi e capisci che ti stanno aspettando. La pittura per me è un continuo entrare, uscire e tornare nell’opera. A volte guardo i miei quadri e non succede niente, altre avverto un suono che mi mette in allarme e mi chiedo: cosa può succedere ancora? È un grande gioco che spinge a credere in momenti per certi versi barbari”.

Usciamo sbirciando con una punta di voyeurismo gli scaffali della libreria, affollati di testi letterari e di argomento artistico, oltre che di cartoncini stampati come invito alle sue numerose mostre tenutesi nel corso degli anni, indizio tangibile della coerenza della sua ricerca, a cui la maturità ha conferito pienezza senza lasciare segni di stanchezza. L’invito, ora, è quello a immergersi nella sua mostra personale a Reggio Emilia, preziosa occasione offerta dalla Fondazione Palazzo Magnani per abitare con lo sguardo il suo multiforme universo visivo ripercorrendone la formazione in un viaggio davvero “incantato”, frutto di una ricerca che, a ragion veduta, il curatore Walter Guadagnini definisce «appartata ma tra le più significative dell’arte italiana a cavallo tra i due secoli».

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE