Dal Monte Fuji all'Etna e al Vesuvio: una storia dell'arte geologica

“We belong to something beautiful”, promettono i cartelloni pubblicitari per una multinazionale di cosmetici. Secondo Kant invece è la bellezza ad essere insita in noi, e intelligibile solo attraverso la lente dei sentimenti. La base del pensiero moderno sta a cavallo fra ragione e sentimenti, fra Illuminismo e Romanticismo, dalla dialettica del 1870 fra apollineo e dionisiaco di Nietzsche alla scoperta della cooperazione nel cervello umano tra corteccia e sistema limbico. Il Bello in filosofia unito al Bene e al Vero sono i valori trascendentali (che vanno cioè al di là della realtà empirica e dei nostri limiti conoscitivi) universali dell’essere. Insomma la bellezza c’è, ci riguarda e ci impatta anche quando non è valorizzata. Ma senza una cultura atta a processarne ed elaborarne lo stupore, la bellezza resta a tutti gli effetti una sostanza psicoattiva, agisce sulle nostre menti, già fortemente dipendenti, di fruitori e consumatori come uno stupefacente.

La cultura è una regolazione necessaria, non solo della nostra vita sociale ma anche delle nostre funzioni cerebrali. Oggi, nell’impasse di una società deculturizzata dal consumismo, è come se fossimo un po’ tutti degli sballati in balia degli effetti collaterali dell’essere, degli iperesistenzialisti.

Quasi alla stessa latitudine, come un trait d’union della placca euroasiatica lungo dieci mila chilometri, abbiamo due simboli maggiori di Oriente e Occidente ancor più delle catene montuose dell’Himalaya e del Mont Blanc: i vulcani Fuji e Etna diventati nello stesso anno patrimoni dell’Umanità nel 2013, poco più di un decennio fa. Alti entrambi più di tremila metri, benché eretti agli antipodi e attivi in modi diversi i due vulcani hanno lo stesso effetto sulle nostre menti, che li si scorga dalle province di Tokyo o di Catania: l’imponenza, la maestà della loro forma conica ed iconica provoca estasi istantanea e epifanie, ci rapisce e ci costringe, meglio di qualunque altro assolutismo, governo o santuario, alla riverenza, alla contemplazione e al raccoglimento contro ogni turismo di massa, impianti sciistici e altre derive consumistiche.

![Katsushika Hokusai, Giornata limpida con vento del sud [Fuji Rosso] (Gaifu kaisei), dalla serie “Trentasei vedute del monte Fuji (Fugaku sanjūrokkei)” (1830-1832 circa; silografia policroma; Genova, Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone) ©Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone Genova Katsushika Hokusai, Giornata limpida con vento del sud [Fuji Rosso] (Gaifu kaisei), dalla serie “Trentasei vedute del monte Fuji (Fugaku sanjūrokkei)” (1830-1832 circa; silografia policroma; Genova, Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone) ©Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone Genova](https://cdn.finestresullarte.info/rivista/immagini/2025/2987/hokusai-fuji-rosso.jpg)

I vulcani sono, quando attivi e per lo più sopra affollate città, la manifestazione più potente della Vita con la maiuscola del nostro pianeta, come aorte beanti su un cuore pulsante (il nucleo al centro della terra probabilmente radioattivo) e insieme la coscienza che la Terra, non solo noi, sia vivente.

Noi tutti “abitiamo”, come batteri, un gigante che è il pianeta Terra in continui movimento e trasformazione ; c’è questa sottesa consapevolezza nello stupore che ci coglie alla vista già in lontananza della cima di un grande vulcano, quando innevato, avvolto o incorniciato da suggestive condizioni atmosferiche, raggi e nebbie, albe e minacce di eruzioni. Tutta la scienza del mondo non basta a estinguere questa prevalenza del mitologico nel Creato. Al primo panorama naturale, soprattutto lontano dalle città e da altre nostre forme di insediamento, prevale l’animismo e decade la laicità, siamo inevitabilmente sopraffatti dal sacro e tutti colpiti da misticismo.

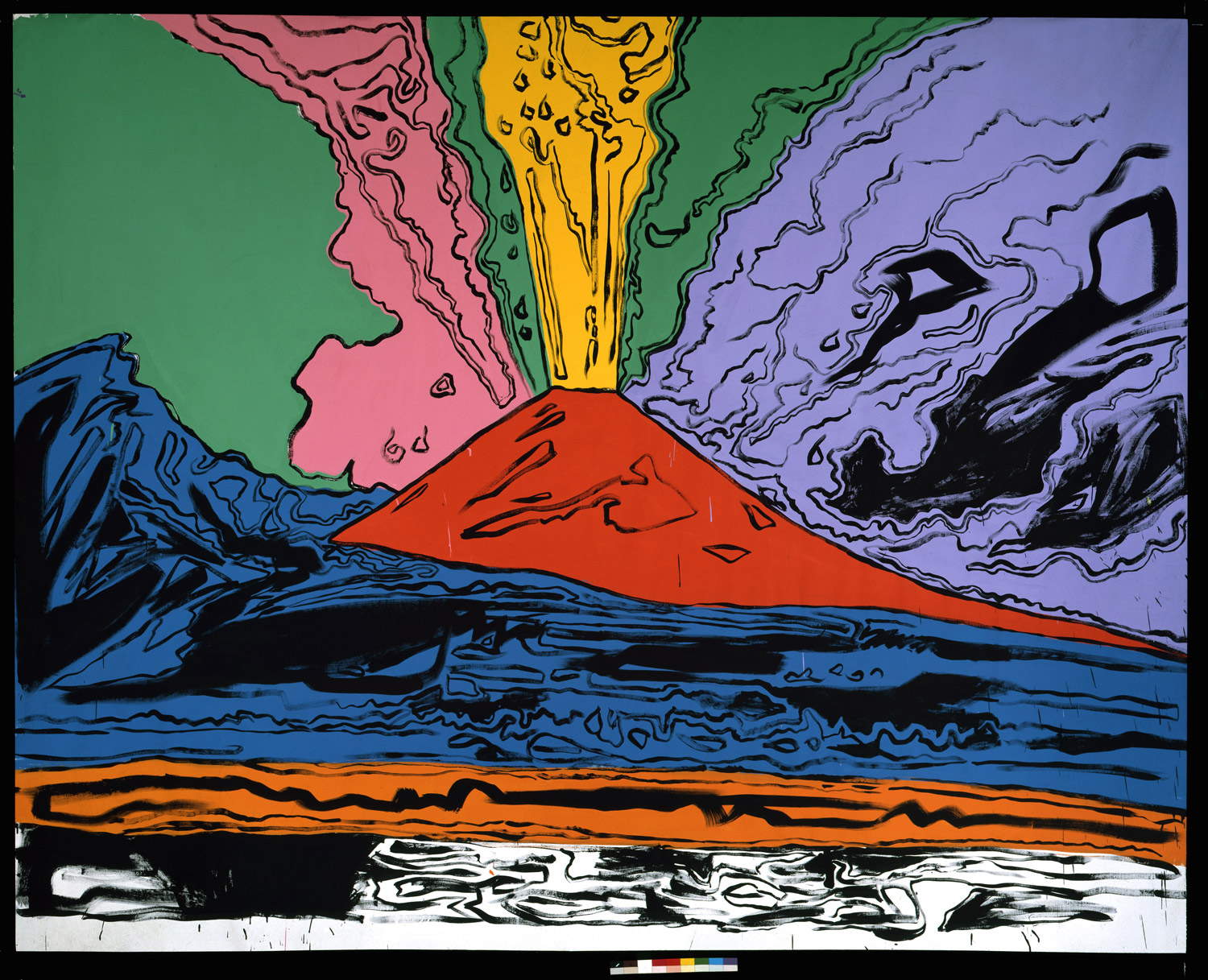

Hokusai e Hiroshige, e un secolo più tardi il loro discendente americano Warhol, hanno saputo ricavare dall’universale stupore vulcanologico i fondamentali e farne un format grafico, un nuovo canone estetico, molto al di là del genere vedutista da Vanvitelli a Canaletto tra Seicento e Settecento, che ha conquistato il mondo e segnato l’inizio delle avanguardie e dell’arte contemporanea in Occidente.

Fino alla Grande Onda del maestro Hokusai, parte della sua magistrale serie xilografica di 36 Vedute del Monte Fuji del 1830, diventata poi il più famoso degli ukiyo-e (stampe artistiche del periodo Edo, letteralmente “immagini del mondo galleggiante”), il Giappone era da due secoli e mezzo un Sakoku, un’autarchia, ermetica e impermeabile alle influenze esterne, al Cristianesimo e alla prima rivoluzione industriale. Firmata nel 1854 la Convenzione di Kanagawa su pressione americana, le prime stampe giapponesi sbarcano in Europa via l’amministrazione della Marina militare olandese al porto di Nagasaki e finiscono di scuotere gli accademismi europei. Le stampe vengono collezionate, emulate, studiate da scrittori come i fratelli Goncourt, e infine decodificate nel realismo di Courbet, da Manet e dai nascenti impressionisti in Francia, Degas, Monet, Renoir, Pissaro, e poi Gauguin, Van Gogh e Toulouse-Lautrec, dando luogo al Giapponismo, il fil rouge soggiacente all’avanguardismo ottocentesco.

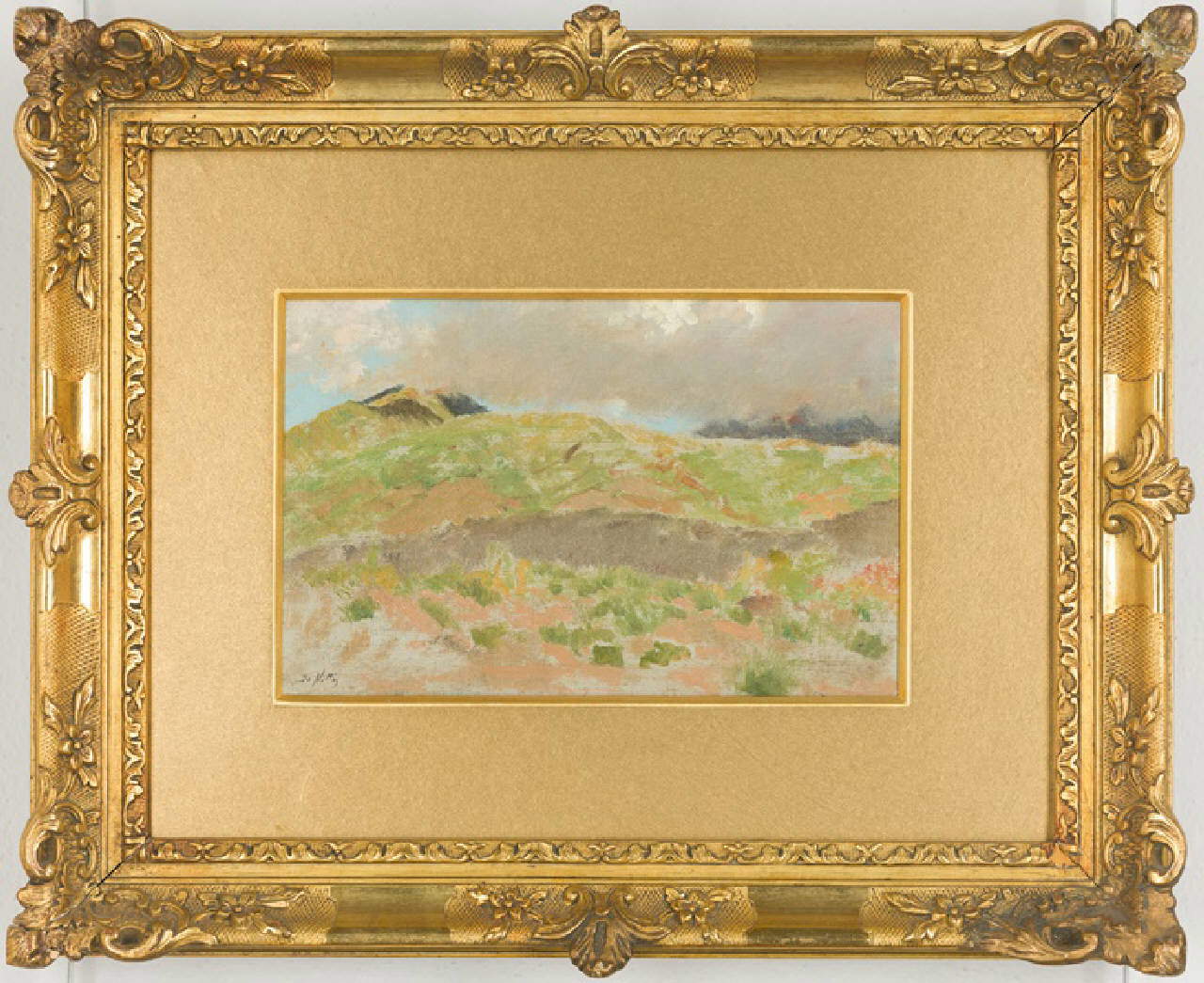

Fra i maggiori esponenti della prima mostra collettiva privata della Storia aperta al pubblico nel 1874 negli studi fotografici di Nadar, l’Italiano De Nittis era tornato a Napoli scappando momentaneamente da Parigi durante la guerra franco-prussiana del 1870-71. E proprio durante questa parentesi a Napoli, De Nittis ebbe l’intuito di rileggere in salsa campana il format giapponese consegnando alla Storia i suoi 12 olii Sulle falde del Vesuvio, un punto culminante dell’Impressionismo per la folgorante presenza e mutevolezza del vulcano in eruzione, superiore quindi sul piano dell’istantaneità e della variazione, all’altro soggetto altrettanto monumentale ma statico scelto da Monet, ovvero la serie dei trenta olii della Cattedrale di Rouen.

Un secolo dopo, l’Americano Andy Warhol non poteva non includere questo format diventato tradizionale nell’Olimpo della Pop Art, con il suo Vesuvius, una serie del 1985 di 17 serigrafie dedicate al vulcano simbolo di Napoli e frutto dell’incontro con il gallerista Lucio Amelio. Quanto regala di rivoluzionario l’Italia alla Storia dell’Arte globale con il suo giusto equilibrio fra una natura viva e potente e quell’incrocio di culture e civiltà in cui tutti si riconoscono?

Seppur i geologi ci accertino che sono autonomi e che non ci sono condotti lavici che collegano fra di loro i vulcani del mondo, sappiamo però che sorgono tutti dove s’incontrano e si scontrano le principali placche tettoniche del pianeta, come fossero questi edifici vulcanici o centri eruttivi, come li chiamano scientificamente, primordiali manifestazioni delle nostre vere frontiere, naturali anti-città e indicatori di dove paradossalmente non avremmo mai dovuto costruire né insediarci.

Europea sul piano politico ma geologicamente già un po’ americana, al largo della Groenlandia l’Islanda è l’unico paese al mondo che è un’isola interamente vulcanica (tra l’altro in rapida espansione), e una delle rare parti emerse più alte della dorsale medio-atlantica. L’Islanda è letteralmente spaccata in due, è il paese dove poter constatare con i propri occhi la frattura e la separazione fra le placche nordamericana e euroasiatica, perfetta metafora di certe forzature del Patto Atlantico. Il cosiddetto Ring of Fire, di cui il Fuji è solo uno dei tanti hot spot, è invece l’altro versante in cui le due placche confinano nel Pacifico.

Raccontata dal punto di vista geologico, la storia dell’arte contemporanea fin qui è figlia dello scontro euroasiatico con la placca africana e con quella nordamericana. Chissà che non siano i vulcani continentali i luoghi a partire dai quali si dovrebbe ragionevolmente discutere e porre oggi i nostri veri confini geopolitici.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE