“Tutto il sublime e il bello dell'arte”: il Cristo alla Colonna del Sodoma

È curiosa e singolare la storia che si cela dietro il Cristo alla colonna del Sodoma, conservato alla Pinacoteca Nazionale di Siena. È un affresco staccato: in antico stava nel chiostro del convento di San Francesco a Siena, dove l’artista lo aveva dipinto attorno al 1515, dietro incarico di fra’ Luca da Montepulciano, su di una parete a contatto con una cucina e un pozzo che finirono per rovinarlo irrimediabilmente e per rendere inevitabile lo stacco. La parte centrale dell’affresco fu così rimossa nel 1841, e trasferita subito alla Galleria dell’Accademia, come si chiamava allora quella che sarebbe divenuta la Pinacoteca Nazionale. Data la sua vicenda e l’interesse che fin da quel momento suscitò, il Cristo alla colonna del grande Giovanni Antonio Bazzi, piemontese di nascita e senese d’adozione, può contare su di una solida fortuna critica. E il dato interessante è che il lacerto del convento di San Francesco mette più o meno tutti d’accordo, persino i detrattori di questo artista eccentrico e capace d’inarrivabili splendori, energico e aggraziato allo stesso tempo, delicato e potente, composto ed equilibrato ma in grado di far sprigionare ai suoi personaggi i sentimenti più travolgenti per chi li osserva.

Tanti son stati i critici che si sono attenuti al giudizio moralistico di Vasari, che nelle sue Vite stroncò il Sodoma premettendo sin dall’inizio che se questo pittore avesse studiato come sarebbe stato in grado di fare, “non si sarebbe al fine della vita sua, che fu sempre stratta e bestiale, condotto pazzamente nella vecchiezza a stentare miseramente”, senza peritarsi di bollarlo come “uomo allegro, licenzioso, e teneva altrui in piacere e spasso, con vivere poco onestamente”, e attribuendo il suo soprannome, piuttosto che alla storpiatura toscaneggiante dell’intercalare piemontese “su ‘nduma”, ai suoi chiacchierati costumi sessuali. In realtà, nonostante le sue stranezze (a cominciare dal bestiario che teneva in casa: aveva gatti, scimmie, asini, cavalli, scoiattoli, persino un tasso, in compagnia del quale si raffigurò nel celebre autoritratto di Monte Oliveto Maggiore), il Sodoma fu artista richiestissimo al suo tempo: lavorò per papa Giulio II, per Agostino Chigi, per gli Appiani di Piombino, per un gran numero di committenti religiosi, ebbe modo di trattare coi Gonzaga. E la scena che aveva dipinto per i francescani di Siena, quel “Cristo battuto alla colonna, con molti giudei d’intorno a Pilato e con un ordine di colonne tirate in prospettiva a uso di cortine”, come lo descriveva Vasari lasciandoci peraltro immaginare l’estensione che doveva avere la scena, è sempre stato ritenuto tra le sue cose migliori.

A pesare sul consenso che il Cristo alla colonna avrebbe ottenuto dopo lo stacco dalla parete del chiostro di San Francesco fu, con tutta probabilità e secondo quello che potrebbe apparire come un paradosso, la rimozione stessa dal luogo in cui il Sodoma l’aveva dipinto: fu Cesare Brandi, nella guida del 1933 alla “Regia Pinacoteca di Siena”, a scrivere che il dipinto di Giovanni Antonio Bazzi è un “celebrato capolavoro che però dalla mutilazione che lo isolava quasi provvidenzialmente ha ricevuto una maggiore imponenza”.

Indubbiamente il fatto che, da più d’un secolo e mezzo, il Cristo alla colonna si veda da solo, fuori dal suo contesto, senza le figure di contorno, in tutta la sua monumentalità statuaria, ha certo contribuito a condizionare il nostro modo di vederlo. Ma l’opera del Sodoma aveva comunque suscitato entusiasmi anche prima. Nel Settecento toccò a padre Guglielmo Della Valle, frate francescano ed eccellente scrittore d’arte, il compito di restaurare quel dipinto che già allora versava in pessime condizioni di conservazione. Ed evidentemente non fu solo per ragioni di familiarità con quell’immagine che Della Valle ne diede un giudizio eccelso: nel Cristo alla colonna di San Francesco, avrebbe scritto nelle sue Lettere sanesi sopra le belle arti, si trova “tutto il sublime e il bello ideale dell’arte”. Guglielmo Della Valle non si lasciò scalfire dai moralismi sul Sodoma perché poche altre volte, nella storia dell’arte, la figura del Cristo legato al palo per esser flagellato è riuscita a giungere a simili esiti di perfezione formale, di bilanciamento compositivo, d’equilibrato dominio del sentimento. Simile a un Apollo greco, il Cristo alla colonna serba il ricordo dei marmi antichi che il Sodoma aveva studiato a Roma negli anni della sua formazione: nella sua mente, ha scritto Roberto Bartalini autore d’alcuni tra i più pregevoli studî sul Sodoma, s’era fissato bene il ricordo del Laocoonte visto nel cortile del Belvedere in Vaticano, “il moto di sofferenza di quel corpo agitato”, il vigore dirompente di quel “paradigma di realismo anatomico e di espressività fisionomica” che avrebbe continuato a ispirare per anni, in maniera più o meno larvata, certe figure all’artista piemontese.

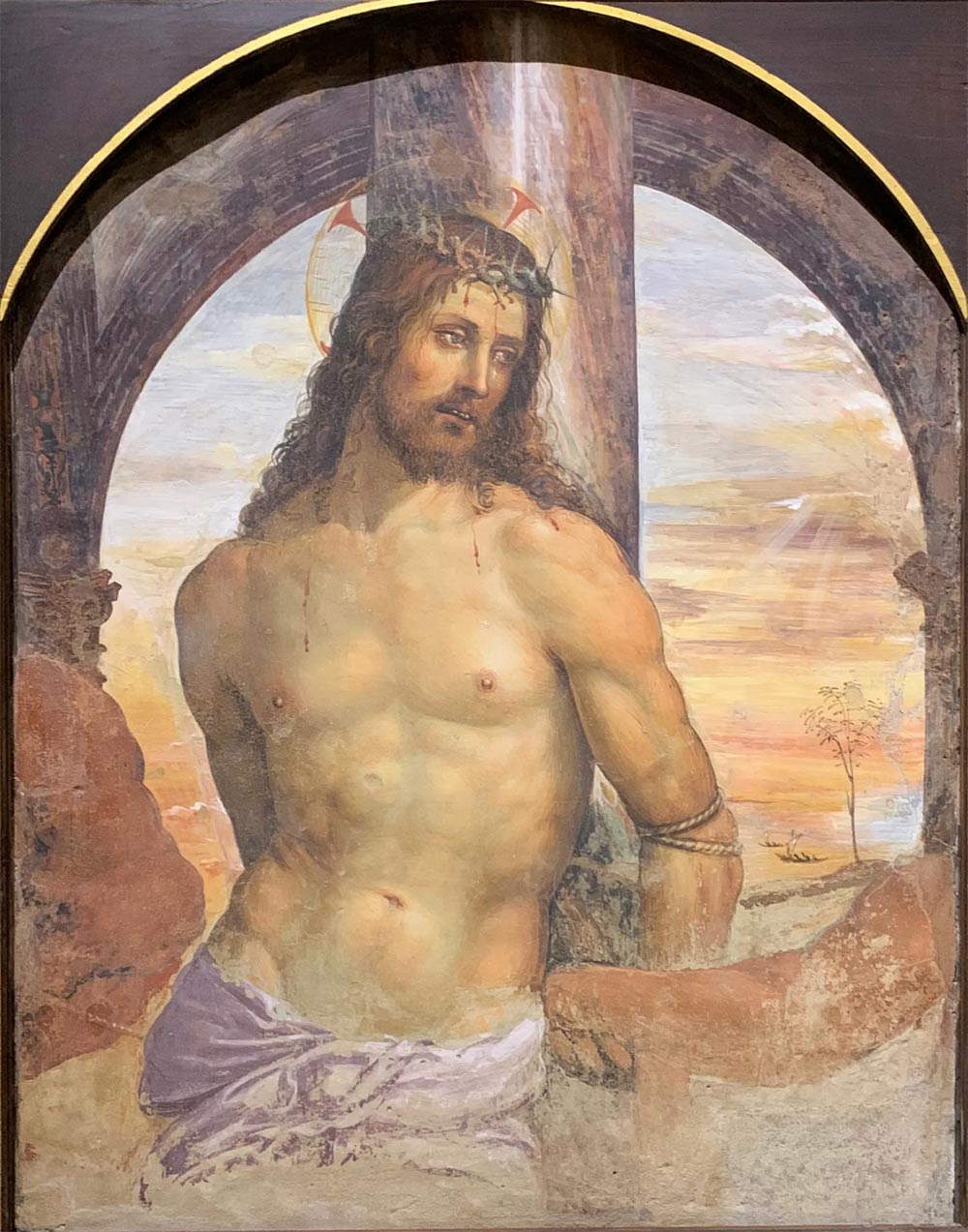

Vediamo il suo Cristo a mezzo busto, dalle cosce in su, sullo sfondo d’un tramonto rossastro che inonda di luce il mare in lontananza. Il suo volto, incorniciato da una cascata di riccioli castani e da una barbetta che cresce irregolare, è solcato da qualche lacrima: chi guarda questo Cristo è toccato dalla sua compostezza, dalla pacatezza con cui affronta il suo sacrificio, che comunque non gl’impedisce di trattenere la sua sofferenza. Il figlio di Dio fatto uomo mostra qui tutta la sua umanità, nonostante a qualche commentatore ottocentesco il volto del Gesù di Sodoma fosse apparso freddo e quasi astratto: è semmai il contrario. Basti vedere, oltre agli occhi, la bocca che svela l’arcata dentale superiore: sembra di sentirlo, il respiro affannoso di questo Cristo.

La colonna a cui è legato simula il marmo in modo realistico, credibile, con tanto di raggio di luce che si riflette in verticale nella parte più vicina al riguardante. Poco credibile è invece la sottile funicella che dovrebbe tener saldo e immobile quel corpo così perfetto, atletico e sensuale, e probabilmente capace in passato di togliere il sonno a più d’un frate, se si volesse cogliere lo spunto della studiosa americana Patricia Simons, che ha compilato la scheda del Sodoma nell’enciclopedia dell’arte queer di Claude J. Summers, ben curandosi di sottolineare il fatto che i monaci potessero “godere della vista” di quel Cristo muscular e curvaceous.

Ora, a prescindere da quel che si vuole pensare sulle intenzioni del Sodoma, è indubbio che il corpo, nell’arte del Rinascimento, rivesta un ruolo centrale: e dipingendo questo Cristo alla colonna il Sodoma si dimostra non solo attento agli studi anatomici di Leonardo da Vinci, artista da cui seppe trarre più d’uno spunto, ma anche consapevole delle potenzialità dell’immagine. Il realismo del corpo di Cristo doveva essere, ha scritto Leo Steinberg, “un atto ostensivo, una prova palpabile” dell’incarnazione di Dio, del suo farsi uomo: l’immagine del Cristo che soffre durante la Passione diventa, rammentando Platone, oggetto ch’è capace d’esser veduto e conosciuto per mezzo dell’intelligenza divina, diffusa nel mondo dei sensi, e responsabile tanto della verità all’oggetto della conoscenza, quanto della facoltà di conoscenza al soggetto. Questa necessità di verità e conoscenza passa nel Rinascimento attraverso l’altrettanto necessaria rappresentazione di corpi che, come quello del Cristo di Sodoma, ci appaiono sensuali. Ci sono poi ragioni che risiedono negl’interessi del Sodoma: i suoi capolavori appaiono spesso animati dalla sua “inclinazione per un classicismo in prevalenza fedele all’ideale di bellezza e di grazia raffaellesco, perseguito attraverso figure in pose armoniche e cadenzate”, come ha scritto Laura Martini. Si torna allora a quello che scriveva padre Della Valle: il sublime e il bello dell’arte vivono in questo vertice della pittura d’inizio Cinquecento. I greci, diceva Della Valle, “non avrebbero fatto più maestoso un Giove paziente”.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).