“Cari amici e nemici, andate a farvi fottere”. Gastone Novelli tra distacco, arte e contestazione

“Ecco qua. Sì, cari amici, e nemici, e sconosciuti, andate a farvi fottere”. Cominciava così un testo che Gastone Novelli (Vienna, 1925 - Milano, 1968) redasse tra il 1964 e il 1965 per esprimere tutto il suo disappunto, che in quest’invettiva era venato d’un disgusto esplicito e dichiarato, nei confronti degli ambienti artistici e intellettuali del tempo. La sua penna tagliente, affilata dalle sofferenze patite in guerra e sopportate con sprezzo del nemico (Novelli partecipò alla resistenza, e già diciottenne scriveva accese lettere dal carcere nelle quali faceva orgogliosa professione della sua profonda fede antifascista), dalla sua indole d’appassionato e colto polemista pronto a intervenire sui più pressanti argomenti dell’attualità culturale della sua epoca e dall’atteggiamento di distacco, spesso sdegnoso, col quale osservava il mondo che lo circondava, in quell’occasione era rivolta contro l’indolenza, l’autoreferenzialità e il tatticismo d’un ambiente a suo dire chiuso e poco incline ad aprirsi al mondo esterno: “questa gente”, proseguiva Novelli nel suo dattiloscritto, che avrebbe avuto pubblicazione solo postuma, “non si è mai neppure accorta di Pirandello, Savinio è loro rimbalzato sulla testa dal di fuori, i nostri musei non hanno un Boccioni e neppure un Modigliani, nel 1957 la sovrintendente alla Galleria d’Arte Moderna di Roma non aveva mai sentito nominare Schwitters, Moravia e gli altri santoni della nostra fattoria non conoscevano Lautréamont neppure di nome e si affannano nel tentativo di leggere Sartre saltando a piedi pari tutto il surrealismo”.

L’accalorata denuncia Ecco qua è uno dei testi che la casa editrice Nero ha ripubblicato (assieme a numerosi inediti) in una corposa raccolta Scritti ’43 - ’68, curata da Paola Bonani ed edita in questo 2019. Ed è attualmente questo il più esteso corpus della produzione letteraria di Gastone Novelli, di fondamentale importanza per addentrarsi nei molteplici, profondi e complessi aspetti della sua personalità, con scritti che vanno dalle summenzionate lettere del carcere fino agli ultimi interventi sulle correlazioni tra arte e politica che pervadono tutto quanto prodotto nel 1968. Nel mezzo, una linea cronologica che consente di seguire l’evoluzioni della sua ribellione contro l’establishment artistico e letterario, della sua arte che procedeva da necessità e impulsi interiori e investiva ogni frammento della sua vita e del suo pensiero (“l’arte”, scrisse in uno dei suoi ultimi testi, “è uno dei modi con cui l’uomo si orienta nel mondo”, e in tal senso i suoi metodi e la sua eredità, affermava, sono simili a quelli della scienza e parimenti contraddittorî), oltre alle battaglie contro i suoi principali nemici: l’ignoranza, la pigrizia mentale, l’accademismo asfittico.

Dell’ignoranza che, secondo Novelli, era uno dei mali che affliggevano la critica d’arte in Italia, l’artista scriveva già, poco più che trentenne, negli anni Cinquanta. Una delle prime occasioni fu un ulteriore dattiloscritto, inedito e pertanto pubblicato per la prima volta nella raccolta curata con puntualità e rigore da Bonani, col quale Novelli interveniva contro un articolo di Marcello Venturoli (Roma, 1915 - 2002) sulla Biennale di Venezia del 1956, che era uscito sul quotidiano Paese Sera: “Venturoli”, scriveva Novelli, “dà un saggio esemplare della ignoranza e della impreparazione della maggioranza dei critici cui oggi sono affidate le colonne dei nostri giornali. Egli attacca con violenza la pittura non figurativa e, trascinato dalla propria mancanza di cultura, polemizza con le asserzioni plastiche di Mondrian accusandolo di nihilismo senza accorgersi di discutere cose e posizioni già facenti parte della storia dell’arte e quindi niente affatto polemiche. Evidentemente Venturoli non ha mai capita o notata la lezione dei bianchi e neri del campanile giottesco del duomo di Firenze o quella policroma delle pareti di Pompei, lezione che Mondrian ci ha saputa spiegare vedendo in essa non un solo fatto decorativo ma una completa e viva forma di creazione plastica”. V’era, da parte di certi ambienti della critica italiana, una forte resistenza ad accettare l’arte astratta, e la polemica che seguì l’esposizione delle opere di Piet Mondrian alla Biennale del ’56 (per quanto le opere sue, come quelle di altri esponenti di de Stijl, fossero state fortemente richieste a Willem Sandberg, allora curatore del Padiglione dell’Olanda, da Rodolfo Pallucchini, che di quella Biennale fu segretario generale e che intendeva continuare l’azione che, nello stesso ruolo, aveva cominciato a intraprendere dal 1948: l’obiettivo era quello di aprire al pubblico italiano quell’esperienze internazionali che gli erano state precluse durante il fascismo) non era che lo strascico d’un atteggiamento di chiusura quasi proterva che fu proprio di molti critici e politici per diversi anni a partire dal dopoguerra: valga come esempio il veto che l’allora ministro dell’istruzione Guido Gonella impose a una mostra d’opere della collezione di Peggy Guggenheim alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, malgrado il parere positivo della sua direttrice Palma Bucarelli (episodio che, peraltro, probabilmente fu all’origine della rivalità tra le due grandi donne, con la collezionista statunitense che rimproverava alla giovane storica dell’arte romana il fatto di non essersi impegnata abbastanza per vincere le resistenze del ministro).

|

| Gastone Novelli nel 1966. Fotografia di Marina Lund |

|

| Gastone Novelli, Scritti ’43 - ’68 (Nero edizioni, 2019) |

Erano queste le attitudini verso le quali Novelli nutriva il suo disprezzo: lanciava strali contro la scarsa apertura e contro l’insipienza, un po’ come Francesco Arcangeli che, in quello stesso torno d’anni, si scagliava contro “la routine dell’eterno estetismo, dell’eterna accademia italiana, sempre pronta a risorgere da tutti gli angoli, travestendosi da saggezza tradizionale e da saggezza modernistica, da umanesimo e da tradizione mediterranea, da eterno spirito contemplativo e da tradizione platonica”. E quella stessa ignoranza che Novelli rimproverava a Venturoli era a suo dire una cifra che connaturava gran parte degli ambienti culturali italiani di allora: “la mancanza di cultura”, avrebbe scritto l’anno successivo, “non impedisce alla gente di parlare, di dare inappellabili giudizi, su cose di cui ignora tutto, dal linguaggio tecnico alla topografia ideale, alla posizione storica. E questa ignoranza è ormai divenuta costume, nel campo delle arti visive, non fra i soli amatori ma fra gli stessi critici. Il loro linguaggio è ormai soltanto un fatto retorico; attingendo al calderone delle vecchie cose si può sperare di trovarne di nuove e buone, ma questo procedere è sempre una confessione di impotenza nel presente. Noi non abbiamo più nessuna voglia di sentire parlare di ‘felici accostamenti’, di ‘sicura forza costruttiva”, di luminosità, virilità, tonalità, sottofondi, sensibilità ed altre baggianate simili. Del resto la critica è fatta di parole, dovrebbe quindi essere un fatto poetico e non una autopsia meccanica”. E se risulta ancora vivo e attuale (e di conseguenza sarebbe ugualmente mordace anche se riferito al panorama odierno) l’attacco a una critica d’arte fondamentalmente incapace di parlare d’un’opera o d’un artista se non in termini d’una pura dissezione fine a se stessa, arida e inutilmente retorica, nondimeno nella realtà d’oggi si possono scorgere quelli che Novelli individuava come i risultati d’una critica immota e autoreferenziale: il “rimanere indietro”, l’“incapacità di vita”, l’inconscia “paura della ricerca”.

Ma tra gli obiettivi di Novelli non figurava soltanto l’intento di mettere alle corde la critica, d’inchiodarla di fronte alle proprie responsabilità: per Novelli si trattava anche di rivendicare la libertà dell’artista. Nel 1964, invitato dalla rivista Il Ponte a esprimersi sulla Biennale di Venezia di quell’anno, non mancò d’indirizzare più d’una frecciata alla critica (“per quanto io sappia, da tempo ogni discorso sull’arte cade nel vuoto, in modo particolare in questo paese che è ancora nelle mani di dilettanti sentimentali da una parte e di maniaci della storia dall’altra - gli stessi critici, sia quelli più retrogradi che quelli di ‘punta’ riducono ogni giorno di più il loro linguaggio al livello degli insulti e della buffoneria”), né di sottolineare la sua insofferenza nei confronti di quanti tentavano, già a quel tempo, d’attribuirgli etichette o categorie. Ma alla fine prevaleva quel distacco (probabilmente dal mondo, ma ancor più da se stesso) che, fin dall’esperienza dell’arresto e del carcere (quando il distacco era una sorta d’anelito all’immortalità, alla rinascita, in attesa dell’esecuzione: “cominciai allora a fare congetture. Mi staccai un poco dal mio corpo e mi convinsi che non sarei morto con lui. Lo guardai anzi con grande compassione. Lo avrei dovuto abbandonare presto e lui sarebbe morto per dar vita ai vermi”), aveva sempre caratterizzato la sua personalità (“c’è una nebbia fitta che mi divide da me stesso, è per questo che ogni tanto posso indovinare qualche cosa e subito dopo può non interessarmi più”, scriveva nel 1959). Un distacco che, in quel breve e polemico intervento sulla rivista Il Ponte, prendeva le sembianze d’una riflessione sulle scaturigini dell’arte: “mi sembra evidente e chiaro che la pittura non debba essere originata da determinati eventi né debba rivolgersi a una determinata società con una determinata funzione, nel primo caso sarebbe cronaca, nel secondo didattica o propaganda. La pittura è un rito personale che nasce da necessità infernali e si rivolge a un pubblico del tutto avvolto nel mistero del numero e del tempo. L’opera potrà essere letta in migliaia di modi diversi e in tempi diversi, potrà non essere letta affatto, ma rimane un’opera per il solo fatto della sua realizzazione”.

Novelli è stato uno dei pochi artisti italiani in grado di comprendere l’opera di Paul Klee (e non a caso l’artista con cui Novelli lavorò più a stretto contatto fu Achille Perilli, degl’italiani forse il più vicino al grande elvetico). Come Klee era convinto che l’arte non fosse un passivo mezzo di registrazione, come Klee cercava d’afferrare le origini del creare artistico, come Klee era affascinato dalle possibilità del linguaggio, come Klee sondava le potenzialità del segno, come Klee riteneva che un artista che voglia esser veramente padrone del suo mestiere debba conoscere profondamente le origini degli elementi figurativi basilari (punto, linea, superficie: Novelli sosteneva che fin da quando si lascia un punto su di una superficie, l’intervento è già iniziato e può già assumere un significato) e debba sapere che il movimento è alla base della percezione (molti, in tal senso, anche i suoi contributi sul comporre). Con Klee condivideva l’approccio sperimentale, l’attitudine a creare nuovi alfabeti, la tendenza a ritenere i segni concreti quanto le immagini e a creare mondi e universi a partire dai segni. “La creazione di un’opera plastica valida”, scriveva Novelli nel 1957, “ha le sue origini nell’impulso che spinge ad agire e finisce con l’atto fisico dell’esecuzione. Investe quindi l’individuo intero, dalla capacità intuitiva del suo subcosciente, alla conoscenza intellettuale ed alla preparazione fisica dei suoi gesti. È necessario cercare di capire, più che conoscere, tutto ciò che oggi si sa, sapere utilizzare tutti i mezzi possibili per creare forme ed opere, ed alla fine dimenticare tutto ciò che si è appreso di equilibrio e conoscenza affinché l’atto creativo riacquisti la sua spontaneità, diventi automatico e quindi capace di raccogliere ogni impulso e di esprimere ogni intuizione, conservi quella parte di irrazionale che è sempre fonte di nuovi suggerimenti, possibilità di rappresentare verità primordiali, di trarre qualche cosa dal caos della origine”.

|

| Gastone Novelli, Poetry reading tour (1961; tecnica mista su tela, 220 x 350 cm; Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna) |

|

| Gastone Novelli, Barca sotto il sole (1967; olio, tempera e matita su tela, 19,5 x 29,5 cm; Venezia, Collezione Peggy Guggenheim) |

|

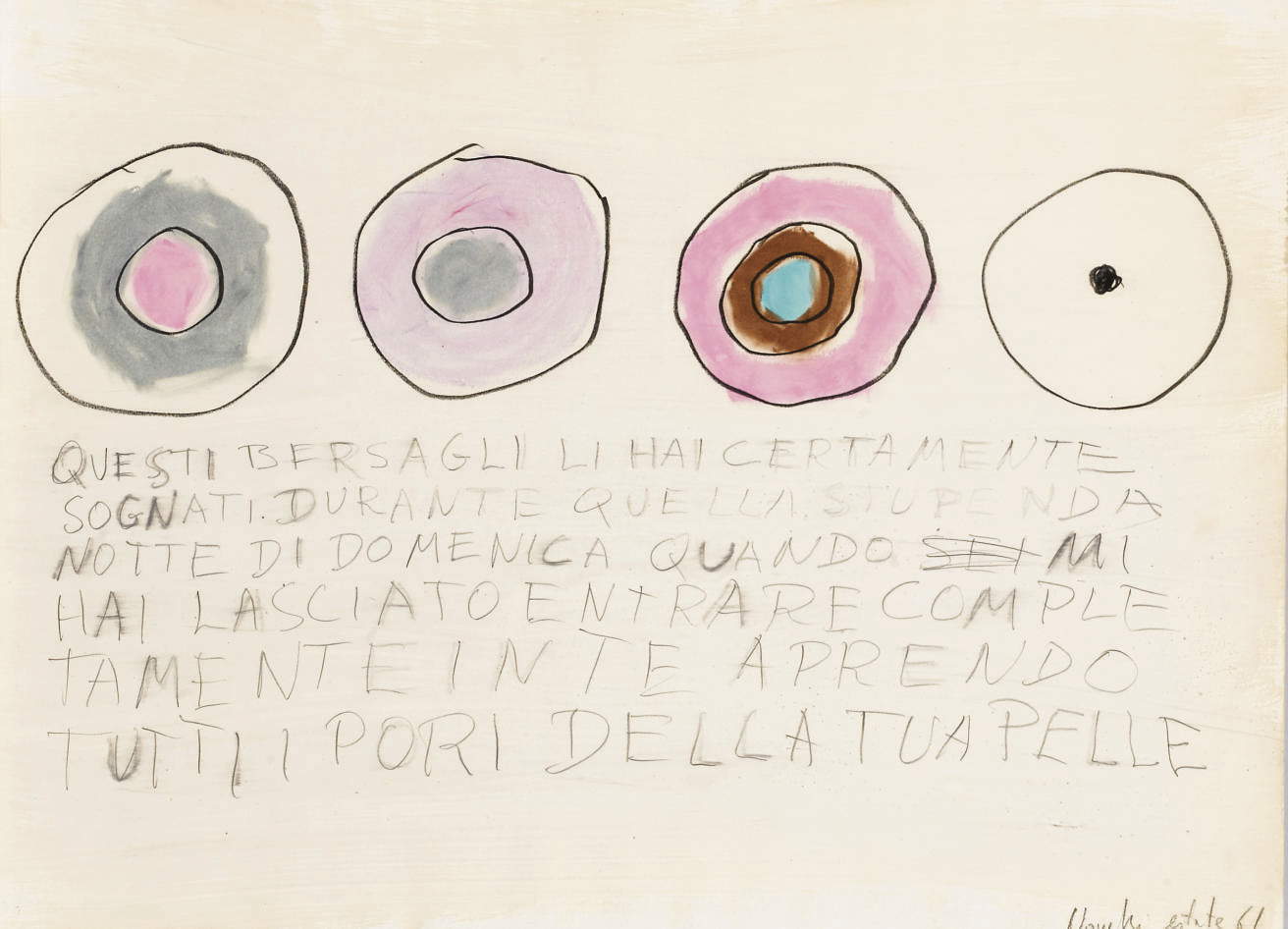

| Gastone Novelli, Questi bersagli... (1961; pastello, matita e vinavil su carta, 49,5 x 67,5 cm; Collezione privata) |

|

| Gastone Novelli scrive “La Biennale è fascista” dietro una sua opera alla Biennale del 1968. |

Un caos dove tutto è possibile, dove i segni sono dotati d’una forte concretezza perché la loro combinazione dà luogo a un universo (o meglio: a più universi possibili) cui corrisponde un determinato linguaggio. Un linguaggio che per Novelli è “magico”, cioè in grado di strutturarsi da sé e in modo astorico (al contrario del linguaggio “accademico” che invece fa uso di strutture preesistenti) utilizzando “residui e frammenti” che costituiscono, citando Lévi-Strauss (secondo il quale il segno è intermediario tra immagine e concetto e l’arte sta a metà tra conoscenza scientifica e pensiero mitico, e l’artista a metà tra scienziato e bricoleur), “testimoni fossili della storia di un individuo o di una società”. Un linguaggio che trova i suoi riferimenti letterarî in Lautréamont e Joyce. E una ricerca che investe l’arte in senso lato, dal momento che, pensava Novelli, “l’opera esiste in tutte le sue possibilità e in tutti i momenti in rapporto al linguaggio cui appartiene”. E poiché le possibilità d’un’opera sono potenzialmente illimitate, il discorso sulla critica torna ragionevolmente a due conseguenze: la prima, è difficile formulare un giudizio univoco su di un’opera, dato che un giudizio su di un’opera sottostà necessariamente al contesto che lo produce e può radicalmente mutare a distanza di tempo (il giudizio, per Novelli, assume il carattere d’un’ipotesi). La seconda, è fatto divieto alla critica d’imbrigliare l’artista, o dettargli le linee, o instradare la creazione artistica. L’artista dev’essere libero di creare, produrre, sviluppare in autonomia le proprie ricerche, se necessario contestare.

Come quando alla Biennale del 1968 Novelli ritirò le proprie opere dalla sala a lui dedicata. Il 18 giugno, all’inaugurazione della mostra internazionale, gruppi di studenti avevano dato vita a una vivace protesta in piazza San Marco, contro l’istituzione, contro l’arte dei padroni. Finì con cariche, manganellate, inutili esibizioni di violenza da parte della polizia. Tutto documentato dalle fotografie di Ugo Mulas e Gianni Berengo Gardin, presenti. Dei ventidue artisti italiani che parteciparono a quell’edizione della Biennale, diciannove protestarono, o nascondendo o coprendo le opere. Ma solo il giorno dell’inaugurazione. Dal secondo giorno in poi, non rimasero che in tre a dar seguito alla protesta: Gianfranco Ferroni, Carlo Mattioli e Gastone Novelli. Ferroni decise che per tutta la durata della Biennale avrebbe esposto le sue opere girate alla rovescia, col retro esposto al pubblico e la parte dipinta attaccata al muro. Mattioli e Novelli invece ritirarono i loro lavori.

Novelli non aveva fatto mistero di ritenere la Biennale un’istituzione “morta”: “è periodica museografia della ricerca”, aveva scritto in un testo in cui spiegava le ragioni della sua protesta. Ma rifiutarsi di partecipare sarebbe stato mero esibizionismo e pura autocastrazione. Un disimpegno inaccettabile per un artista come Novelli. Dunque, se è vero che “fare quadri è agire all’interno di un linguaggio”, allo stesso modo Novelli riteneva che partecipare alla Biennale fosse un mezzo per cambiarla dall’interno. Ma alle condizioni venutesi a creare dopo la repressione della protesta, non era più possibile partecipare: “questa Biennale è diventata sede di una dimostrazione di forza tra uno Stato poliziesco ed una opposizione che, strumentalizzata dal P.C.I., convoglia la protesta verso le sovrastrutture per non intaccare le radici vere della nostra società. Non esiste uomo, e appositamente non dico artista, che possa accettare, nel clima che si è creato, di esporre il proprio lavoro”. Guerra alla guerra, stava scritto su un suo noto dipinto. Novelli lo aveva presentato per quell’edizione della Biennale.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).