Andrea Fontanari, la poesia del quotidiano

Dalla finestra dello studio di Andrea Fontanari si vedono le creste dolci che separano la Valsugana dalla valle dell’Adige. In estate, i monti di Trento si rivestono d’un verde smeraldino che gareggia in intensità con quello più squillante dell’erba delle valli, sotto un cielo tinto d’un azzurro vivo, così lontano da quel celeste polveroso e velato della piana, così lucente, nitido, come depurato. Di là dal monte c’è Trento, e di qua, sotto ai declivî, se ne sta sdraiato il borgo di Pergine, che non ha niente della calma che ci s’immagina di trovare in montagna: è una sorta di continuazione della città, una vivace periferia che s’allunga fin quasi al lago di Caldonazzo. Succede allora che persino il paesaggio che s’ammira dalla finestra dell’atelier di Fontanari contraddica se stesso, perché sotto ai pendii della Marzola s’insinua la statale 47 della Valsugana, un serpente a due carreggiate e quattro corsie che striscia verso il lago per poi continuare la sua rotta verso Padova: oltre il vetro della finestra, un viadotto sega in due metà la cartolina verde e azzurra della valle. Fuori, la colonna sonora gentilmente fornita dal torrente Fersina, che scorre proprio sotto allo studio, è di tanto in tanto interrotta da altri scrosci, quelli delle idropulitrici del lavaggio vicino, investito del compito di render presentabili gli autobus che scarrozzano abitanti e turisti verso le rive del lago, verso le vie di Trento, verso i prati della Vigolana. È in mezzo a questo verdeggiante trambusto che nascono le opere di Andrea Fontanari. Tra le montagne e il traffico, tra la città e i borghi che punteggiano le valli, tra le malghe e i capannoni delle zone industriali. Attilio Bertolucci pensava che i pittori, come i poeti, conservino nella loro opera le tracce del legame che li unisce alle loro terre, e talora questi segni sono più marcati, talaltra migrano verso quote diverse, fino ad assumere i contorni trasfigurati dell’idea. E se un luccichio di verità rischiara quest’impressione, se davvero occorre trovare i segni d’una fedeltà più o meno inconscia, se è lecito individuare una possibile convergenza, una sovrapposizione tra la memoria della propria terra e ciò che si vede su di una superficie dipinta, allora forse è dato rinvenire il riflesso di questo vincolo anche nell’arte di Andrea Fontanari. Ed è quindi guardandosi attorno ch’è possibile cominciare a perlustrare il suo lavoro.

Quando s’ammirano le opere di Andrea Fontanari, sia che si contemplino i grandi formati, sia che ci si lasci catturare dalle tele di dimensioni più contenute, si percepisce, intanto, una sorta di frenesia: la sua terra non è quella dei dépliant per i turisti, è semmai una regione veloce, in movimento, una metamorfosi continua. E poi sopravviene spontanea la tentazione di riconoscere la luce del Trentino d’estate in quei colori così brillanti, così luminosi, così saturi. Una luce festosa, avvolgente, se vogliamo mediterranea. E zenitale: le scene di Fontanari paiono il racconto continuo d’una terra dov’è sempre mezzogiorno. Merito anche del suo studio, un enorme open space bruciato dal sole, caldissimo d’estate, con grandi finestroni rivolti verso il paesaggio. “Ottima esposizione”, direbbero gli agenti immobiliari. È entrato anche in un suo dipinto, quello ch’è stato esposto a fine 2023 alla mostra sulla pittura italiana in Triennale a Milano: un singolare autoritratto in cui non si vede il volto di Fontanari, racconto in prima persona d’un momento di riposo nel suo studio. Lui è sdraiato sul divano, nell’angolo dell’atelier allestito a salottino per ricevere gli ospiti. Le gambe sollevate e poggiate sul tavolino di vetro. Sul fondo, le grandi finestre da cui entra la luce dei suoi dipinti, aperte sopra scaglie d’azzurro. Per i poeti e i pittori romantici la finestra, del resto, era il simbolo del desiderio d’infinito. Attorno, i cavalletti, i tavoli da lavoro, qualche dipinto imballato per esser spedito a qualche mostra. Il taglio obliquo, fotografico, lo scorcio ardito, un sottinsù sbilenco che l’artista trentino seguita a praticare con sempre più insistita frequenza e che, coi colori brillanti, la pennellata liquida e, da ultima, una certa tendenza all’astrazione, lo rende riconoscibile anche a chilometri di distanza. La riconoscibilità è la prima prova della personalità d’un artista, e Andrea Fontanari, si può dire senza tema di smentita, è tra quei rari giovani artisti italiani che son stati in grado di sviluppare fin da ventenni una cifra riconoscibile.

Certo, non è stata una conquista repentina. Qualche anno fa, ad Artissima, due visitatrici che passavano per lo stand di Boccanera, la galleria di Andrea Fontanari, e avevano visto qualche sua opera, s’erano esaltate in quanto convinte d’aver trovato un ventenne italiano che, dicevano, dipinge “quadri-bellissimi-oddio-sembrano-americani”. Pensavano evidentemente di fargli un complimento (anche se l’artista non c’era e non poteva sentire), ma la verità è che se vuoi bene a un artista italiano, specie se giovane, non devi, per nessun motivo al mondo, incoraggiarlo a essere ancora più americano, e di conseguenza ad allentare le corde che lo tengono legato alla tradizione, alla nostra storia dell’arte. Perché significherebbe condannarlo all’irrilevanza, annullare le sue possibilità di valicare le frontiere nazionali, costringerlo a rimanere confinato entro un mercato locale a cui può andar bene anche l’imitazione. Per fortuna non è il caso di Fontanari, che pare avviato sulla buona strada.

L’inizio della sua ricerca, ovvio, poggia sulle fondamenta del Contemporary Realism statunitense, ovvero quel realismo che ha cominciato a svilupparsi in America verso la fine degli anni Sessanta e che ha conosciuto deviazioni, derivazioni e diramazioni (tutti i suoi esponenti, riconosceva Sidney Tillim già nel 1969, “hanno una certa qualità problematica che definisce sia la loro distanza reciproca sia la loro distanza da altri tipi di arte presumibilmente figurativa”), quel realismo apparentemente descrittivo, apparentemente démodé e apparentemente anacronistico, spesso piatto e rapido, altre volte più incline a indugiare sui dettagli, che offriva però un commento più o meno diretto alla società contemporanea misurandosi con la Pop Art, con il minimalismo, con l’arte astratta. I dipinti di Andrea Fontanari richiamano per certi aspetti le flat shapes di Fairfield Porter, certi tagli fanno pensare a Philip Pearlstein, le scene ambientate all’esterno evocano le affollate vedute di Eric Fischl. Anche per Fontanari, come per Fischl, le immagini scaturiscono dalle fotografie, non importa che si tratti di composizioni costruite col mezzo fotografico, di ricordi fissati con la macchina, o d’immagini scovate sui social. E poi, come i realisti americani contemporanei, anche Fontanari ama i grandi formati. È vero: c’è tanta America nella sua arte. Ma ci sono anche i presupposti per riconoscere tanta Italia dentro i dipinti del giovane trentino.

C’è, intanto, un’insistenza silenziosa sugli oggetti. Un’insistenza che, senza necessità d’andare a cercare sulle sponde della Pop Art di là dall’Atlantico, è comune a tanta arte italiana del dopoguerra, da Gnoli a Ferroni, da Guttuso a Pozzati, per non parlare dell’esperienze di pressoché tutti gli artisti della Scuola di Piazza del Popolo. Oggetti che, dunque, giungono a Fontanari correndo lungo le vie della tradizione. Oggetti che nella sua arte hanno un’importanza pari a quella delle presenze umane. Oggetti che fanno parte dell’esperienza quotidiana di Fontanari. Oggetti che fanno parte dell’esperienza quotidiana di tutti. Un artista però non è una persona come tutte le altre: tende a guardare gli elementi della sua quotidianità secondo intuizioni e preoccupazioni diverse rispetto a quelle di chi artista non è. Ecco che allora nell’esperienza di Fontanari, in questo suo rapporto con l’ordinario, in questo invadente assillo della quotidianità, sembra di veder riecheggiare, per certi versi, gli oggetti di Tano Festa: “da tempo”, scrisse una volta Festa ad Arturo Schwarz, “guardavo gli oggetti di mobilio domestico che, essendo i più privati, sono quelli con i quali siamo più a contatto, verso i quali sveliamo gli atti e i gesti più intimi e segreti della nostra esistenza. All’inizio questo interesse era di carattere prevalentemente formale, ma più tardi cominciai a stabilire un rapporto di natura psicologica ed emozionale. […] Pensai di ricostruire degli oggetti che fossero mutilati delle loro funzioni, oggetti che nella loro fisicità esprimessero una sottile inquietudine di fronte alla loro troppo facile e certa presenza, un senso di ambiguità e d’impotenza di fronte alloro essere fisico, inorganico, ottuso, e ancora un senso di mistero e d’impenetrabilità nelle loro fredde e scure geometrie”. Tano Festa rispondeva a questa inquietudine del quotidiano fabbricando gli oggetti, segnatamente porte e finestre, e privandoli della loro funzione originaria. Una privazione che si compieva semplicemente trasformando gli oggetti in opere d’arte. Per Fontanari, più che di rispondere a un’inquietudine, si tratta di togliere un velo, si tratta d’esplorare il riposto che si cela al di là dello schermo del consueto. L’oggetto quotidiano è una maschera inaccessibile che cela i suoi segreti dietro quella sua dimessa, ovattata, inaccessibile fissità, è testimone nascosto che tutto vede, tutto sente, tutto registra: gioie, attese, felicità, benessere, armonia, unità, dolore, sofferenza, tormento, ansia, discordia. Per Fontanari, l’oggetto è il simbolo stesso della fragilità della nostra esistenza, perché dietro un oggetto esiste un universo d’affetti, di legami, di ricordi. Dietro un oggetto, sembra dirci l’artista, s’agitano i fantasmi delle nostre vite, si nascondono le tracce di quello che non esiste più o di quello che sarà. I luoghi in cui siamo stati. Le stanze in cui abbiamo vissuto. Le persone che abbiamo incontrato e non abbiamo mai più visto. Le speranze per il futuro. E ci sono anche le angosce collettive. Una sua grande tela ritrae un banalissimo telefono rosso: si scopre ch’è ispirato al modello Siemens in uso presso la Wehrmacht durante la seconda guerra mondiale, e quello dipinto in Das rote Telefon, più nel dettaglio, somiglia al telefono che venne trovato nel bunker di Hitler, venduto all’asta nel 2017 per la somma di 243mila dollari. Un altro lavoro, del 2017, ci fa entrare in una camera d’hotel con un letto sfatto, con un cuscino a righe che evoca inconsapevole una visita a Dachau. In un altro ancora c’è un mappamondo, di quelli che s’illuminano mostrando i confini dei paesi della Terra quando s’attaccano alla corrente. Nel dipinto convivono due tempi, dal momento che nella porzione occidentale del mappamondo i confini si distinguono meglio, mentre dall’altra parte si percepiscono a malapena, si vedono montagne e deserti, appare una geografia fisica, la descrizione d’un globo che, se non fosse per gli esseri umani, non conoscerebbe barriere.

Fontanari allora opera uno slittamento che sovverte lo status dell’oggetto col solo mezzo della pittura a olio, e quell’oggetto, da osservatore silenzioso e passivo, diventa attore protagonista d’un vivacissimo spettacolo finalizzato a mettere in condivisione quell’intimità che prima era solo dell’artista. Raccontare tutto quello che si nasconde dietro un oggetto. E quindi raccontare la vita. Per la mostra Monumental Ordinary, gli oggetti sono stati tutti dipinti su grandi tele, più di due metri d’altezza ciascuna, qualche volta anche più imponenti: ecco una sedia, un fiore, un telefono, un mappamondo, un servizio da tè, financo un bidet e una tazza del cesso (in due dipinti separati, ovviamente). La monumentalità è la risposta che Fontanari adopera nei riguardi dell’ambiguità insita negli oggetti. Com’era per Gnoli, anche per Fontanari, pur con tutte le differenze che dividono i due artisti (al trentino mancano la solennità, il distacco scientifico di Gnoli, il suo senso di sospensione), elevare la scala dell’ordinario fino al monumentale significa far emergere l’invisibile che si cela dietro il soggetto del dipinto. Ma per Fontanari il monumentale è anche il mezzo attraverso il quale l’oggetto sprigiona la sua energia, quell’energia ch’è fondamentale per lasciare l’intimo dell’artista e necessaria per aprirsi a tutti. “Nei miei dipinti”, mi spiega Fontanari, “cerco di rappresentare la vita. Vorrei non solo che i dipinti ne catturino l’energia, ma anche che diventino loro stessi parte della nostra esperienza. Un dipinto piccolo è sotto il nostro controllo: nei dipinti grandi, è lui che ci accoglie nella sua dimensione, e siamo noi che dobbiamo percorrerlo per leggerlo nella sua interezza. Cerco una coincidenza tra la realtà che rappresento e la vita”. Questo non significa, tiene ad aggiungere, “che i dipinti di piccolo formato non possano racchiudere all’interno un mondo. I grandi capolavori della storia dell’arte sono spesso di piccolo formato. Ma con Monumental Ordinary volevo una mostra che fosse una sorta di manifesto dell’energia che la pittura può avere nel raccontare la vita”.

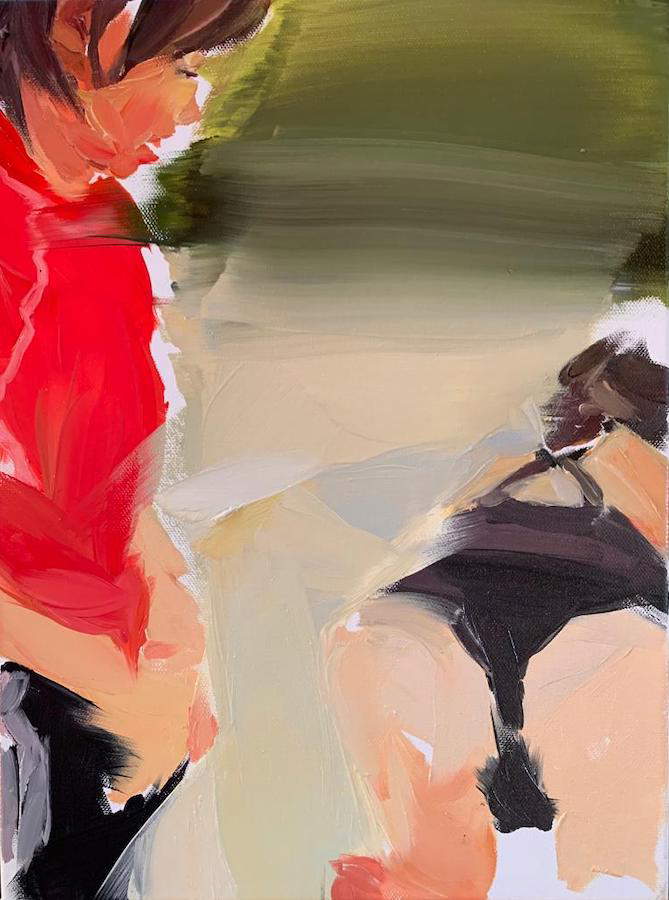

Un’attitudine più internazionale e più incline al Contemporary Realism è quella che ammanta invece gli episodî di vita quotidiana che coinvolgono la presenza di figure umane, quasi sempre colte in momenti di svago, riposo, rilassatezza, quasi sempre irriconoscibili, data l’inclinazione di Fontanari verso le forme, più che verso i contenuti. Quasi non esiste spazio per l’aneddotico nei suoi dipinti. Sono semplici istantanee di vita, quasi sempre scattate in soggettiva, come se Fontanari volesse invitarci a entrare a far parte di quella quotidianità che racconta. E non ha importanza se la quotidianità è la sua o quella di qualcun altro.

Entriamo in una camera da letto e diventiamo una coppia sdraiata davanti a una finestra aperta. Ci rilassiamo in un salotto a guardare la televisione. Ci ritroviamo all’aperto davanti a una ragazza che scende da una scala. Camminiamo sulla spiaggia dietro a una famigliola che s’avvicina al mare. Siamo sopra un prato, con un bambino che s’avvicina verso di noi correndo a cavallo d’un monociclo. Guidiamo un’auto con a fianco qualcuno che poggia sul cruscotto piedi vestiti con Converse modello stivaletto. Siamo fermi dentro una stanza buia, di fianco a un ragazzo che si guarda dentro uno specchio Ultrafragola. Oppure in piedi, lievemente chinati, dentro un salottino ingombrato dalla presenza d’una sedia a dondolo Thonet (e, per inciso, anche questa attenzione per il design da parte di Fontanari è tutta italiana), con buttata sopra una camicia fantasia floreale e sul pavimento un paio di décolleté rosse. Alcuni di questi dipinti appartengono a una serie che l’artista ha chiamato Diary: dipinti che sono come pagine d’un diario privo di sussulti, comune, intimo e aperto, personale e collettivo, un diario che potrebbe essere quello di tutti. Un diario che c’invita a considerare come l’ordinario sia proprio ciò che dobbiamo imparare a vedere meglio, a scoprire di più: lo diamo per scontato, ma tutto è possibile nell’ordinario. “Il processo di creazione artistica”, scrive Richard Deming nel suo Art of the Ordinary, “assorbe le cose così come sono, ma c’è una tensione tra il tentativo di presentarle direttamente e il fatto che il processo di trasformazione dell’arte si riveli […]. Un dipinto, una poesia o una canzone possono arricchire un’esperienza del mondo poiché introducono una nuova prospettiva che integra il modo in cui una persona vede il mondo. In altre parole, qualunque altra cosa possano fare, le opere d’arte aiutano a insegnare alle persone come guardare le cose. La relazione tra chi vede e la cosa vista cambia, e con essa l’esperienza del significato di quella cosa. Uno spettatore può guardare la scena come fa un artista, sentendola piena di potenziale significato. Attraverso la pittura il quotidiano resta quotidiano: è l’attenzione al quotidiano che si trasforma attraverso l’arte. Vale a dire che la quotidianità non cambia a causa dell’arte: siamo noi che cambiamo”.

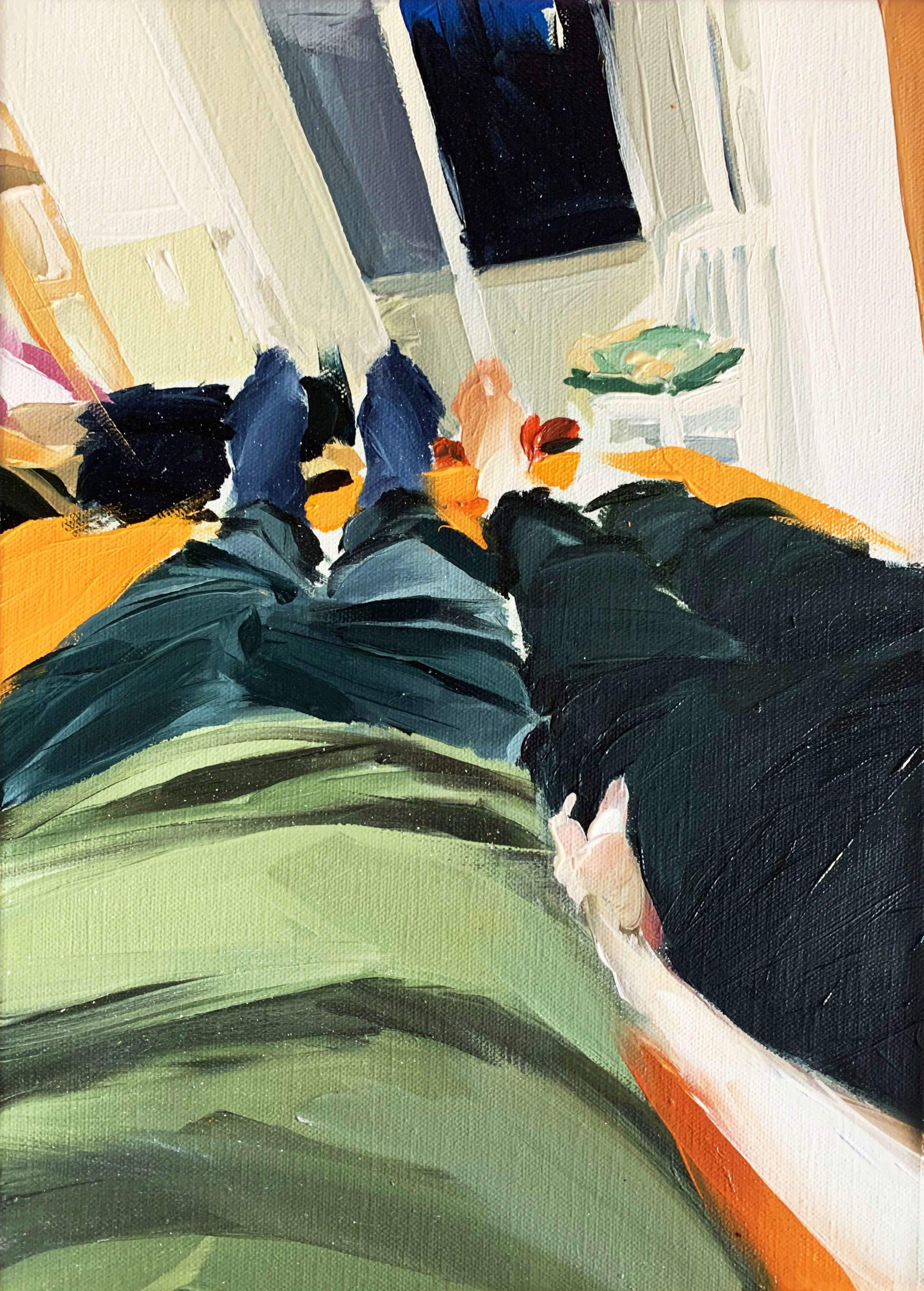

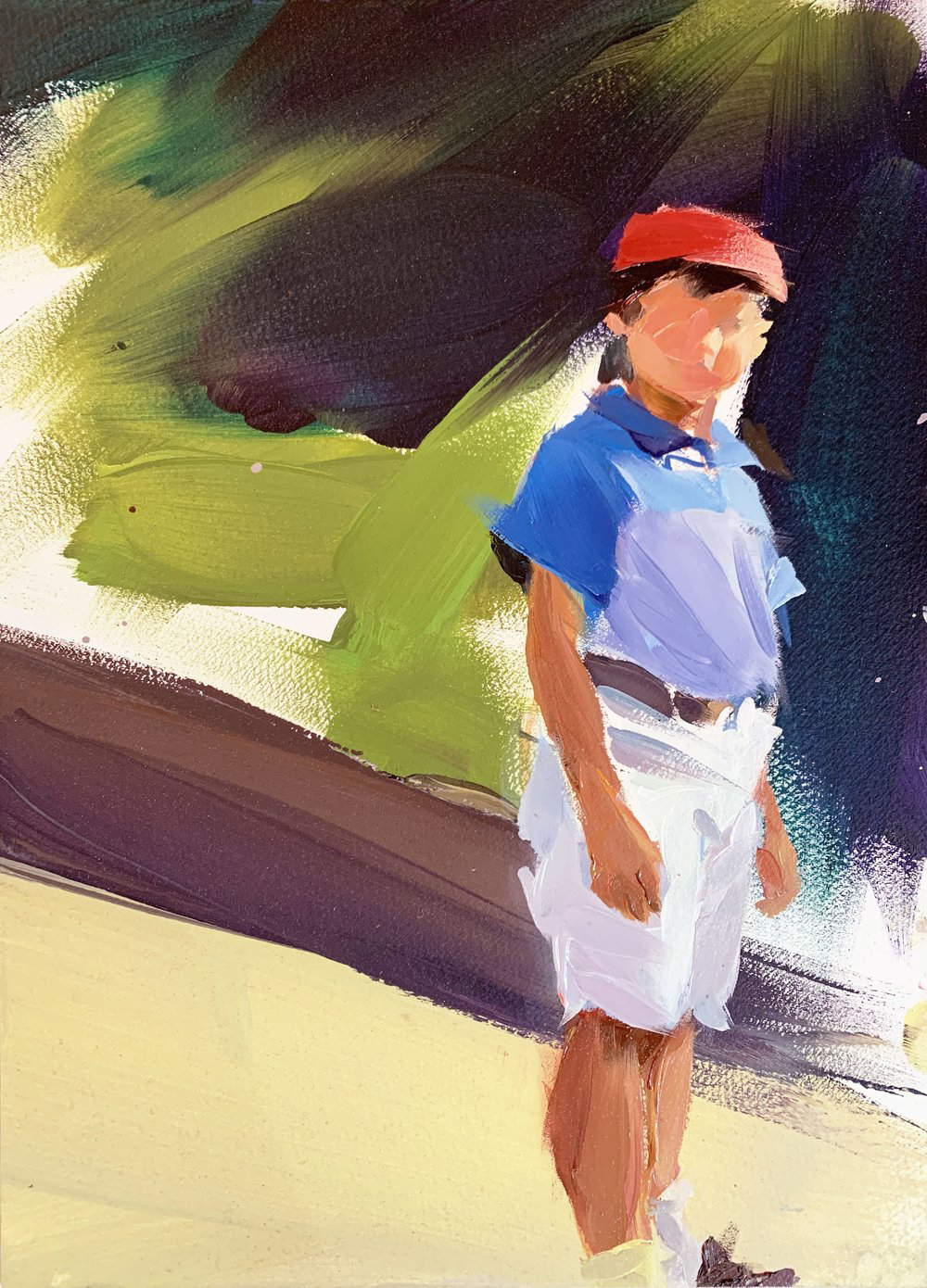

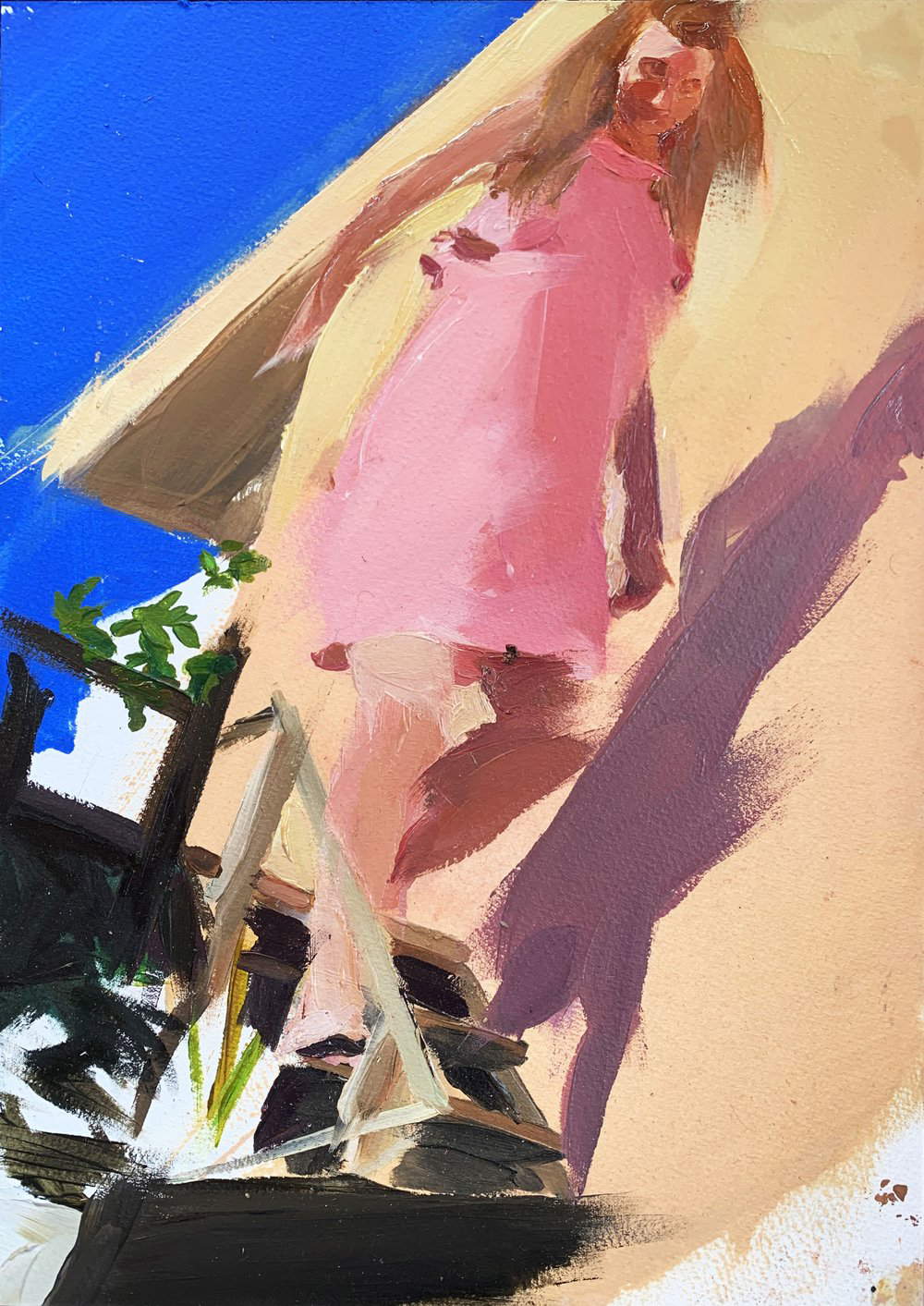

Per esprimere e per far arrivare questa pienezza di potenziale significato, Fontanari trasfigura le sue scene lavorando sui tagli, sulla luce, sulle forme, sul colore. I suoi dipinti sono quasi sempre costruiti col colore: difficile trovare composizioni nate a partire da un disegno, e quand’è presente significa che l’idea iniziale era più complessa del solito. I lavori più recenti, quelli che si collocano tra il 2023 e il 2024, per esempio Motherwell o Sly Boy, mostrano un’accentuazione di quel non finito che ha spesso caratterizzato la sua produzione, oltre che uno spiccato, inedito orientamento verso l’astrazione: è verso questa direzione che la sua pittura si sta muovendo, dunque in futuro ci attenderanno, presumibilmente, immagini simili, immagini con le quali Fontanari continuerà ad approfondire questi esperimenti. E nella tradizione italiana c’è tantissima, ottima pittura astratta, della quale l’artista trentino sappiamo essere attento osservatore. L’attrezzario di base è comunque rimasto quello di sempre: tagli fotografici, il sottinsù che guarda di sbieco alla storia dell’arte del Cinque-Seicento, una luce tersa e abbagliante che non ammette contrasti tenui, ogni tanto qualche sorprendente, sapido effetto di controluce, i colori che negli anni si son fatti sempre più saturi e vivi e si dispongono sulla tela formando masse quasi uniformi, le forme costruite per mezzo d’una pennellata liquida, rapida. Certe scene in esterno ricordano la pittura d’un Sorolla o d’un Ettore Tito: lo spagnolo per l’estrema fluidità, il veneto per il movimento e per le composizioni orientate alla fotografia, dense di scorci spioventi, piani ravvicinati, tagli arditi. Fontanari non usa più la kodak (o quanto meno non soltanto), ma s’è aggiornato sui social network: le sue istantanee conservano la fragranza delicata del ricordo d’un pomeriggio in spiaggia o in montagna catturato con la velocità e il posizionamento sghembo della camera d’un telefono cellulare e poi caricato su Instagram o su Facebook. La sua pittura pare quasi un modo per salvare questi scatti, che vengono dimenticati spesso con la stessa velocità necessaria a fare l’upload sulle reti sociali. Quello del pittore trentino, del resto, è anche un lavoro di appropriazione, dato che i suoi dipinti spesso nascono da immagini trovate per caso sui social. “Sono una grandissima risorsa”, mi dice, “anche per noi artisti: mi interessa soprattutto il modo in cui lo usiamo al di là del lavoro, nella maniera in cui le persone condividono momenti della propria vita privata a un pubblico più o meno grande. Sono per me una grande fonte d’ispirazione: hanno modificato la nostra percezione della realtà. Non m’interessa avere un occhio critico o giudicante, mi interessa invece indagare le proposte estetiche che il mondo contemporaneo ci mostra e indagare il bisogno umano di guardare ed essere parte delle vite degli altri”.

Forse è anche da queste considerazioni che occorre partire per trovare possibili risposte alla domanda che spesso sorge quando, oggi, nel ventunesimo secolo, ci s’imbatte in un artista che s’è votato al figurativo, e ancor più se ha deciso di seguire la strada del realismo. Perché dipingere opere realistiche? Se l’era domandato già Peter Schjeldahl nel 1981 dopo aver visitato una mostra dei Contemporary American Realists, e per trovare la soluzione aveva pensato ai dipinti di Rackstraw Downes, che gli avevano fatto una grande impressione perché, soli in tutta la mostra, lo avevano indotto a pensare più al mondo che all’arte. E, si potrebbe aggiungere, il tuo mondo può sorprenderti di continuo anche se conduci un’esistenza ordinaria. Per Fontanari si può dire la stessa cosa. L’arte di Andrea Fontanari intreccia presente e ricordo per comporre un’ode al mistero del banale, è una poesia del quotidiano tinta nella luce d’un giorno d’estate. La sua pittura adopera i mezzi d’un originale realismo fondato sulla tradizione, luminoso e immediato, colto e accessibile al contempo, per indurre il riguardante a cogliere le scintille d’incanto che la vita d’ogni giorno è in grado di liberare. I suoi dipinti esortano l’osservatore a guardare oltre la superficie della tela, a guardare il suo mondo, senza che serva andar troppo lontano. Sono un invito a scoprire la meraviglia dell’ordinario che ci circonda.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).