Adolfo Wildt. Le immagini del potere

Gotico e barocco: così è stato definito lo stile di Adolfo Wildt (Milano, 1868 – 1931) da grandi esponenti della critica a lui contemporanea. In effetti, trovandosi di fronte alla maggior parte dei suoi capolavori, l’osservatore rimane di certo colpito dalle forme caratteristiche delle sue sculture, dai tratti drammatici e, si potrebbe quasi dire, caricaturali dei volti dei soggetti rappresentati. E resta ammaliato dalla luminosità sprigionata dal marmo delle sue opere, materiale favorito da questo artista del primo Novecento: una luce che si espande sull’intera superficie marmorea, estremamente liscia, levigata, epidermica.

La scrittrice e critica d’arte Margherita Sarfatti (Venezia, 1880 – Cavallasca, 1961) dichiarò, nel suo celebre libro Segni colori luci, pubblicato nel 1925: “Adolfo Wildt, il primo maestro dell’arte del marmo che abbia oggi l’Italia, è l’erede dei marmorari e tagliapietre antichi per la perfezione vigile e precisa con la quale incide senza debolezze nella materia lucida e dura, il segno della sua volontà. La polisce con infinito amore, la rende preziosa come una gemma, vi scava ombre nere e crudeli. Tanto ha superato le difficoltà della tecnica, tanto si è assoggettata la materia, da godere nel piegarla con minuziosa pietà, e con l’amore e il rancore della passione. Tende ad annullarne il peso e la consistenza, e trasfigurarla tutta in spiritualità di espressione. Inclina talvolta verso un tormento barocco e spagnoleggiante; tal’altra ricorda i gotici angolosi e dolorosi; due epoche, il ’600 della scomposta virtuosità, il Trecento della rigidezza architettonica, l’una e l’altra trasmodanti nello spasimo. La sua opera si può discutere, ma è opera d’arte personale, vera e commovente”.

Questa celebrazione fu accompagnata dall’ingresso di Wildt, nello stesso anno, nel Comitato Direttivo del “Novecento Italiano”, gruppo diretto e sostenuto dalla stessa Sarfatti, e fondato sull’originario “Gruppo dei Sette”, composto da Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Gian Emilio Malerba, Piero Marussig, Ubaldo Oppi e Mario Sironi. Questi erano accomunati dalla volontà di un ritorno all’ordine dopo la stagione delle avanguardie: un ordine che si ispirava all’antichità classica e alla purezza delle forme. Al sopraccitato Comitato Direttivo, costituito nel 1924 quando il gruppo Novecento si presentò alla XIV Biennale di Venezia, appartenevano Arturo Tosi, Funi, Marussig, Sironi, Alberto Salietti, la stessa Margherita Sarfatti e Adolfo Wildt: loro scopo era conferire al movimento un carattere nazionale, un obiettivo raggiunto successivamente nel 1926 e nel 1929, in occasione delle loro due grandi mostre milanesi (la prima da febbraio a marzo nel Palazzo della Permanente, la seconda da marzo ad aprile nella stessa sede). La Sarfatti considerò da quel momento Wildt come il massimo e il più originale interprete della tradizione italiana.

Un altro grande critico d’arte e giornalista che riconobbe nell’artista questo legame tra il barocco e il gotico fu Mario Tinti (1885 – 1938). Parlando dello stile di Wildt, scrisse: “lo stile movimentato nasce dalla necessità ad andare sempre più oltre, a gridare e a cantare di più. Wildt confessa di preferire quasi la testa della Santa Teresa del Bernini al Davide di Michelangelo, o almeno di comprendervi la ricerca più spinta dell’animazione. Wildt ammira capolavori della scultura quanto più sono slanciati nell’espansione sentimentale, quanto più sono sbalzati per la valorizzazione delle ombre. Così questo stile è servito in modo straordinario a dare forma artistica al dolore, perché tanto nella figura misera come in quella armoniosa e serena, il dolore non si concreta sì vivamente come nella violenza agitata: l’arte di Wildt può essere considerata, sotto questo aspetto (l’aspetto stilistico, del mezzo d’espressione) come uno sviluppo del barocco; ma del barocco migliore che non è degenerazione del classico, bensì effusione libera ed entusiastica della fantasia, che si ricollega per la sua ricerca del carattere al gotico, e che prepara l’arte moderna, tendente a rendere tutta la mobilità e la spiritualità della vita”.

E ancora Ugo Ojetti (Roma, 1871 – Fiesole, 1946), altro scrittore, critico d’arte e giornalista, dedicò nel 1926 a Wildt un lungo articolo dal titolo Lo scultore Adolfo Wildt sulla rivista Dedalo, dove affermò che questo suo “desiderio di traforare e alleggerire e rendere il marmo quasi capace di galleggiare è un carattere degli scultori gotici”.

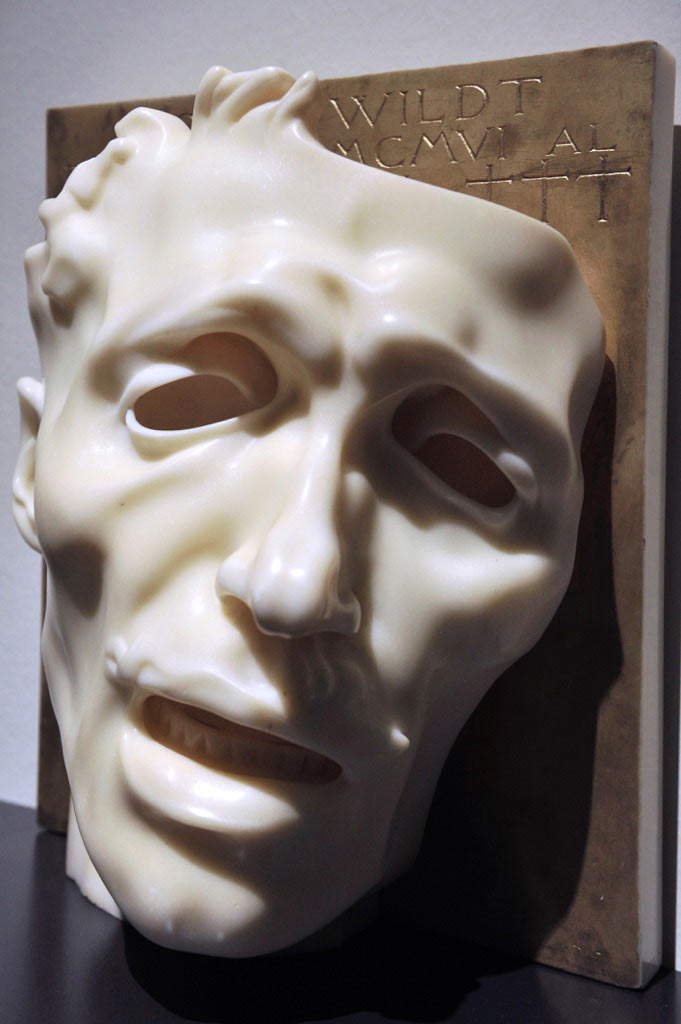

Esemplificativa di questo connubio tra gotico e barocco, apparentemente inconciliabili, è la sua celebre opera Vir temporis acti (Uomo antico), la cui prima versione, risalente al 1911, si presentava come un grande torso marmoreo privo di braccia, con le gambe mozzate e una spada in bronzo dorato conficcata sul basamento come una croce; questa fu inviata al collezionista prussiano Franz Rose, e alla sua morte, nell’anno successivo, venne donata dal fratello Carl al museo di Königsberg. Inoltre Franz Rose ne possedeva un altro esemplare, costituito dal solo busto, che venne donato all’Associazione Artistica: entrambi sono andati dispersi e conosciamo il loro aspetto grazie alle straordinarie fotografie di Emilio Sommariva (Lodi, 1883 – Milano, 1956). Dalla versione originale sono stati tratti dallo stesso Wildt altri esemplari, tra cui quello del 1914, oggi conservato al Museo del Novecento di Milano, che presenta però solo la testa. Tuttavia, quando il primo Vir temporis acti venne esposto alla Triennale di Milano, l’opera suscitò critiche: venne definito immorale perché troppo nudo, e il poeta e critico Nino Salvaneschi (Pavia, 1886 – Torino, 1968) confessò di non riuscire a comprendere le “morbose deformazioni di quest’artista bizzarro” che aveva messo “al posto delle mammelle, due specie di bottoni per la luce elettrica”. E quando la testa in marmo fu esposta a Roma alla Società degli Amatori e Cultori nel 1915, Wildt venne definito come “un pazzo che ha creduto di stupire il mondo con una caricatura goffa e barocca della verità”.

Egli sperimentava giungendo ai limiti della deformazione, come si nota nell’Uomo antico del Museo del Novecento: le sopracciglia aggrottate causano la presenza di due protuberanze sulla fronte, il naso grosso e deforme sulla punta, la bocca semiaperta e grossolana rivela l’arcata inferiore dei denti e gli zigomi sono alquanto pronunciati. Nella stessa occasione, però, i critici Arturo Lancellotti (Napoli, 1877 – Roma, 1968) e Antonio Maraini (Roma, 1886 – Firenze, 1963) rimasero strabiliati da questo tormento insito nelle opere dell’artista milanese: “pare si diverta a strabiliare il pubblico con la virtuosità del suo scalpello che affonda nelle narici, si insinua tra i denti e fra i peli della barba delle sue teste virili, passa nei padiglioni degli orecchi fino ad ottenere la trasparenza della cartilagine […] Attraverso la stilizzazione del Wildt, alcuni pezzi di scultura, dall’intensa, lucente patina giallognola assumono carattere caricaturale; altri hanno qualcosa di tormentoso nella contrazione spasmodica dei muscoli del volto, altri, infine, nella loro rigida statica offrono il senso di una calma e grave solennità”. E ancora: “si direbbe quasi che nel viso ami rendere soprattutto quelle parti che dalla loro natura cartilaginea assumono un aspetto tipico. Il marmo sotto le sue mani […] si trasforma quasi in una materia compatta levigata. Si direbbe che raggiungere la squisitezza tattile che in queste hanno talvolta oggetti d’arte, sia la tendenza inconscia di Wildt”.

Il suo stile del tutto personale è ancorato alla dimensione del tempo che provoca un continuo cambiamento della forma all’interno di quello che il sociologo e filosofo tedesco Georg Simmel (Berlino, 1858 – Strasburgo, 1918) definisce “divenire cosmico”. La vita è un perpetuo divenire, un cambiamento continuo a cui è sottoposta ogni forma, percepibile a confronto con il passato. Quest’ultimo diviene quindi nelle opere dell’artista elemento dello scorrere del tempo ed è attraverso un particolare espediente ch’egli intende giungere all’affermazione su di esso: la maschera. Marco Bazzocchi, nel suo saggio sulle maschere di Wildt nel catalogo della mostra Wildt. L’anima e le forme che si tenne nel 2012 presso i Musei San Domenico di Forlì, fa risalire al pensiero di Georg Simmel la teoria secondo cui i singoli tratti del volto sono in continuo rapporto reciproco e creano un effetto di concentrazione maggiore rispetto al resto del corpo. Secondo il filosofo, dietro al volto esiste un principio spirituale, che si potrebbe definire anima. Ed è per questa ragione che nelle maschere di Wildt traspare una sensazione di spiritualità. L’effetto di drammaticità, concentrato nei volti delle sue sculture, è reso ulteriormente dal lavoro di lucidatura del marmo: è da questo legame profondo tra la luce che si riflette dalla superficie marmorea e l’espressione drammatica del volto che le maschere di Wildt evocano una dimensione di eternità, superando i limiti della vita terrena. Per l’artista il dolore cosmico di cui parlava Simmel si concentra pienamente nell’individuo, soprattutto nel viso: per sfuggire da tale tormento, dallo scorrere del tempo, Wildt taglia le forme, svuota gli occhi, apre la bocca dei soggetti rappresentati, perché è attraverso questi punti che il dolore può fuoriuscire dall’uomo, liberandolo dal tormento. In particolare, l’artista crea spesso dei vuoti negli occhi, poiché attraverso essi avviene il passaggio di un’interiorità che si libera verso l’esterno.

Significativo è in questo senso il suo Autoritratto come Maschera del dolore, opera realizzata nel 1909 in marmo su fondo in marmo dorato. Questa è l’immagine fisica del suo stesso tormento, a seguito di tre anni d’impotenza creativa. La sofferenza è tangibile negli incavi degli occhi, nelle sopracciglia aggrottate, nella bocca semiaperta in una sorta di grido. “In quella strana e potente Maschera del Dolore […] l’angoscia lungamente contenuta dell’impotenza ad esprimersi, si convertiva in una specie di rabbia impaziente d’ogni tramite, che lo spingeva a immettere, con diretto lavoro, la forza rifluente alle sue dita, nella durissima grana”, affermò il pittore e scrittore Ugo Bernasconi (Buenos Aires, 1874 – Cantù, 1960). Il fondo oro non è semplice elemento decorativo, ma è espressione di singolarità del volto-maschera: in questo caso richiama gli sfondi della raffigurazioni sacre, per evidenziare il valore cultuale dell’opera d’arte, ma l’elemento d’oro può essere qualsiasi dettaglio di un’opera: una corona, un nastro, una ciocca di capelli; sarà sempre rappresentativo di un valore particolare che l’artista intende fornire al suo capolavoro. L’originale maschera del 1909 venne inviata a Döhlau e sfortunatamente distrutta durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale; ne sono stati ritrovati alcuni frammenti nel corso di una campagna di scavo compiuta nel 2002. Tuttavia, come per la scultura precedentemente citata, l’artista ne realizzò altre versioni in marmo, tra cui quella oggi custodita nel Musei Civici di Forlì.

Successivamente, dopo più di un decennio da queste significative opere che gli avevano valso elogi e critiche, e a seguito, come affermato, dell’adesione al Comitato Direttivo del Novecento Italiano, Wildt decise di partecipare nel 1926 alla I Mostra del Novecento Italiano. Cominciò a delinearsi da quest’occasione un aspetto dell’artista, di cui ancora oggi si percepiscono gli effetti: un aspetto per così dire politico, che gli causò, oltre a numerose critiche persino dopo la sua morte, un generale accostamento o identificazione della sua arte con il regime fascista. Dopo la sua scomparsa, nel 1931, furono molti i critici che lo denigrarono con l’intento di condannare la sua arte all’oblio, e tuttora lo stesso artista viene spesso assunto tra gli esponenti dell’arte del regime.

È necessario tener conto però che la sua produzione è fortemente legata all’epoca in cui visse: un tempo d’incertezze e di profondi cambiamenti a cui la sua arte intende sfuggire attraverso la grande maestria e il virtuosismo con i quali riesce a padroneggiare la superficie marmorea. Come il critico Ugo Ojetti scrisse ne Lo scultore Adolfo Wildt: “Artista senza pace egli è, e senza bellezza, se per bellezza s’intende proporzione e serenità e, pur nel dolore, il ritmo e la cadenza che trasformano il grido in canto e il tumulto in armonia. Ma in questo suo rotto tormento, in questa incessante fatica di trovare, per rivelarlo, un insolito linguaggio, in questa volontà d’esprimere l’invisibile e di torcere il corpo umano finché ne sprizzi l’anima, Wildt è anche d’una sincerità così schietta che forse un giorno sarà considerato come il vero esponente della nostra epoca stanca e ansiosa, dicono, credula e curiosa, affannata picchiar su ogni pietra nei muri del suo carcere pur di trovare la via della fuga verso l’infinito e la speranza”.

Tornando alla I Mostra del 1926, l’artista decise di esporre l’erma di Nicola Bonservizi, corrispondente parigino del Popolo d’Italia ucciso nel 1924 in giovane età dall’anarchico Ernesto Bonomini. Bonservizi era amico di Benito Mussolini e fondatore del Fascio di Parigi e della rivista Italie Nouvelle. Wildt realizzò la scultura, destinata alla nuova sede milanese del Popolo d’Italia, nel 1925, e fu deciso di inaugurarla il 28 ottobre dello stesso anno, in occasione del terzo anniversario della Marcia su Roma, alla presenza di Mussolini; quest’ultimo compose anche l’epigrafe scolpita sul basamento in marmo di Siena, che recita: “Nicola Bonservizi combattente giornalista fascista suggellò con la sua vita la purezza della sua fede. Muoio per l’Italia, egli disse spirando. Urbisaglia 2-12-1890 / Parigi 26-3-1924”. Il monumento in marmo con il ritratto bronzeo del martire fascista, esposto alla Mostra del Novecento Italiano, venne donato a Mussolini per la Galleria d’Arte Moderna di Milano, dove si trova tuttora. Un’opera decantata durante il discorso inaugurale della Mostra tenuto da Mussolini stesso, che con orgoglio ne sottolineò il grande ritorno alla tradizione italiana, oltre che il valore artistico e simbolico della scultura: “la pittura e la scultura qui rappresentate sono forti come l’Italia d’oggi è forte nello spirito e nella sua volontà. Difatti nelle opere qui esposte ci colpiscono questi elementi caratteristici e comuni: la decisione e la precisione del segno, la nitidezza e la ricchezza del colore, la solida plasticità delle cose e delle figure. Guardate ad esempio la testa magnificamente scolpita del mio povero e fedele amico Bonservizi; non vi appare di leggere nel cavo profondo delle sue occhiaie la tragedia della sua fine improvvisa?”. Ojetti la definì “la più ammirevole […] delle molte maschere e busti esposti da Wildt in questi anni” e la stessa Sarfatti dichiarò: “logico, incisivo, chiaro e senza reticenze è Adolfo Wildt […] Non si contenta mai di incidere, di rifinire e di levigare […] Tutto questo gli serve per disprezzare la conquista sopra la materia, e volgerla ad altri fini; non per compiacersene. Così il suo Bonservizi. La nobile testa, sopra l’erma di bronzo, arde, candida fiamma di sacrificio, sopra un altare”. Il colore del marmo di Siena ricorda inoltre quel fondo oro già utilizzato in capolavori precedenti per dare grande valore a una particolare opera.

La stima dell’artista verso Margherita Sarfatti è documentato in scultura da un’opera in marmo su basamento in bronzo che Wildt realizzò nel 1930: la critica e giornalista tra le più importanti degli anni Venti venne ritratta con fattezze dolci, delicate e quasi nobili, allontanandosi in questo caso dalle opere finora citate, che presentavano un’urgenza di liberazione attraverso suggestive cavità negli occhi e nella bocca: qui è rappresentata una testa pensosa e naturalistica, e dalla lettera che lei stessa scrisse all’artista il 30 agosto 1930 si percepisce la sua riconoscenza e commozione: “Sono molto commossa della sua delicata, pensosa e forte interpretazione di me. Come mi ci ritrovo, come mi ha capito bene, amico e artista impareggiabile! Mi pare di vedere in quel volto un dolore, vinto non domo, fieramente contenuto. Sono io così? Io non lo so. Ma lei certo vede, sente, sa! Grazie. Grazie dal fondo del cuore”. La studiosa Rachele Ferrario, nel suo libro dedicato a Margherita, si chiede se Wildt, nel rappresentarla con il volto stilizzato e quasi da bambina, con gli occhi statici e l’anima già fuggita via, non avesse già desiderato “bloccarla nel tempo immobile della classicità”. L’opera si trova in collezione privata, ma alla Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro è custodito il gesso, donato dagli eredi Wildt.

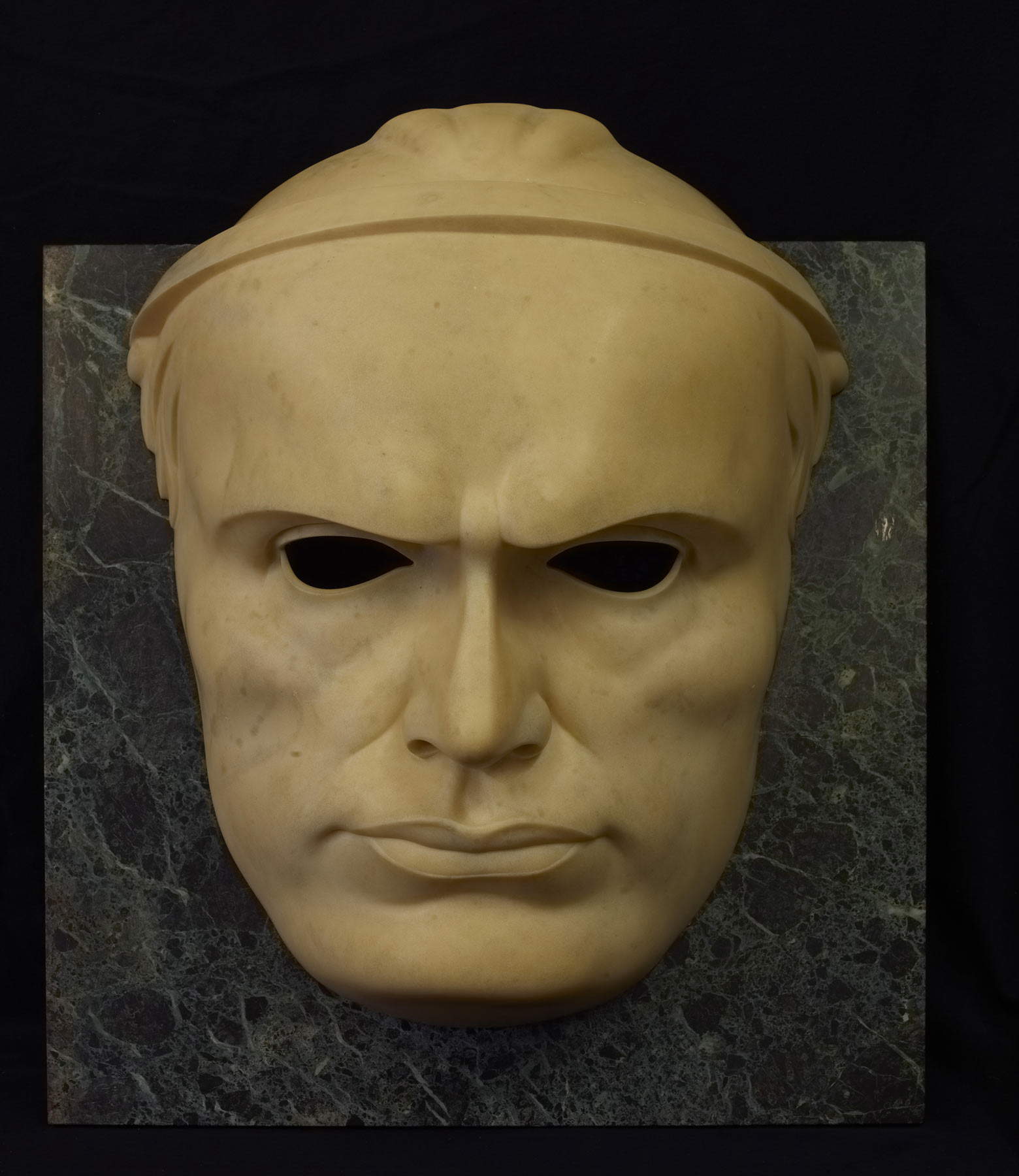

Il loro rapporto di amicizia fu fondamentale, come già accennato, per la presenza di Wildt nell’ambiente artistico e culturale di quell’epoca, poiché si deve a lei l’ingresso nel gruppo Novecento, per la grande considerazione che ebbe della sua arte e del suo personale stile, e l’esecuzione da parte dell’artista del ritratto di Mussolini, con il quale lei aveva uno stretto rapporto, dato che ne aveva scritto la biografia: un’opera che definì la capacità, da parte di Wildt, di rappresentare egregiamente personaggi del potere, e che alimentò la sua immagine di artista ufficiale del regime fascista. Pur non avendolo mai visto, lo scultore portò a compimento un busto raffigurante il Duce utilizzando una fotografia in bianco e nero. Alla fine, non ne risultò un busto: ne risultò la maschera di un busto. Come scrive la storica dell’arte Elena Pontiggia, “il Ritratto di Wildt non esprime un soggetto, ma un tipo ideale, colto con sensibilità visionaria. Quello che interessa all’artista non è tanto l’uomo Mussolini, con le sue caratteristiche fisiche, ma l’idea che incarna. È un’espressione idealizzata, sottolineata dalla posa frontale che accentua la simmetria e la fissità del volto”. Ricorderà anni dopo la stessa Sarfatti: “l’eccellente scultore Wildt non volle vedere Mussolini prima di plasmarne quel busto, improntato di tanta maestosa autorità romana, ‘Non voglio turbare con la testimonianza confusa dei sensi l’idea chiara che mi sono venuta facendo di lui nella mia testa’”. Di fronte a quel volto quadrato che lo raffigurava, Mussolini approvò pienamente il suo ritratto e stringendo calorosamente la mano all’artista si complimentò dicendo che si trattava veramente di un’opera d’arte. Il 28 ottobre 1923, in occasione del primo anniversario della Marcia su Roma, il gesso di quel potente ritratto di Mussolini venne esposto per la prima volta all’inaugurazione della Casa del Fascio di Milano; l’anno successivo era presente alla Biennale di Venezia la sua fusione in bronzo, mentre nel 1925 era visibile all’Esposizione Internazionale d’Arti Decorative di Parigi. In breve tempo, quella scultura del Duce in marmo o in bronzo divenne simbolo ufficiale del regime, giungendo nelle principali mostre italiane ed europee, e fu riprodotta in numerose immagini a stampa su giornali, cartoline, libri, testi scolastici. Era una sorta di potente feticcio, un’immagine del potere che ebbe un’ampia diffusione. Alla Galleria d’Arte Moderna di Milano è tuttora esposta la maschera che Wildt eseguì nel 1924 su lastra di marmo verde. Inizialmente il ritratto fu oggetto di critiche, collocato in posizione così elevata, in una tribuna alla Biennale di Venezia del 1924: “grosso, tozzo all’esagerazione il Mussolini è foggiato, conciato, diremo meglio, alla romana”, scriveva La Stampa, e inoltre con la fronte troppo bassa ma, come affermò Ojetti, ormai era un’immagine che viveva di vita propria tanto divenne popolare, trascinando con essa anche il suo autore. Nella nuova sede dell’Università di Milano ve n’era un bronzo vicino al ritratto del re; sulle pareti delle aule scolastiche la sua immagine era affiancata al re e al Crocifisso e nel 1934 la celebre foto Paoletti del busto in gesso di profilo si trovava sul frontespizio dei tredici volumi editi da Hoepli degli Scritti e Discorsi di Benito Mussolini.

Solo tre anni più tardi rispetto alla prima esposizione del ritratto del Duce, Wildt presentò alla Biennale di Venezia un altro busto-ritratto che mostrava al pubblico ancora un personaggio di potere, questa volta però dell’ambiente ecclesiastico: Pio XI, al secolo Achille Ratti, pontefice dal 1922 al 1939, anno della sua morte. Ideata e cominciata nel 1924, l’opera monumentale venne terminata due anni dopo e fu affiancata alla Biennale del 1926 al San Francesco: al primo sguardo si nota il carattere opposto delle due sculture messe in dialogo nella stessa edizione della Biennale. Quel San Francesco dal volto esile, in cui si ritrova il tratto gotico di cui si accennava precedentemente, e che Ojetti descrisse “con un bardiglio da pecorella, con gli occhi da bimbo tardivo e stupefatto”, era in netto contrasto con il potente, solenne e austero Pio XI. E la stessa potenza e solennità è ulteriormente evidenziata dalla grande mitria dorata che il pontefice porta fieramente sul capo (si pensi a come l’utilizzo di elementi in oro rimandasse all’importanza e alla singolarità del soggetto ritratto). La superficie marmorea di Pio XI è minuziosamente rifinita con cura orafa: per questo aspetto venne associato alle finezze dell’Officina ferrarese di Cosmè Tura e di Francesco del Cossa o a un Uomo d’arme di Bramante. Nonostante ciò, a causa del suo aspetto troppo irreale poiché troppo lucido, il ritratto del pontefice fu definito vuoto, come un grande vaso di porcellana bianco e oro, simile a quelli realizzati da Giò Ponti per la Ginori. In effetti l’opera suscitò una rilevante quantità di critiche: da Margherita Sarfatti che, dopo aver notato il confronto tra l’ascesi gotica del San Francesco e la “cattolicità guerriera, milizia bellicosa e trionfale” di Pio XI, affermò che alcuni particolari, come il collo e le mani, apparivano troppo minutamente e minuziosamente realistici rispetto all’austera ieraticità dello stile, a Lancellotti, secondo il quale Wildt non era riuscito a rendere la maestà papale per aver fatto “di questo marmo una cosa preziosa lucidandolo come un avorio e curandolo in ogni particolare”. Inoltre il critico d’arte Michele Biancale ebbe da dire sulla scelta allestitiva della scultura alla Biennale: la statua era stata posta al centro della rotonda sotto la luce diretta di un lampadario di Venini: “la santità del Pio XI è eterizzata dall’ametista del grande lampadario muranese del Venini che colma di bagliori mobili i rilievi accentuati del volto, che sotto il ricchissimo triregno sembra un campioncino di maestà pontificali”. Oggi la monumentale scultura è custodita nei Musei Vaticani.

L’espressione del potere fu affrontata dall’artista attraverso un ulteriore personaggio di spicco che aveva un ruolo influente sulla popolazione: re Vittorio Emanuele III. Il suo busto in bronzo è simile per forma e dimensioni a quello di Mussolini e simboleggia la forza, evocata dai tralci di quercia posti attorno alla testa. Il ritratto bronzeo, appartenente alla Galleria d’Arte Moderna di Milano, raffigura il re come un eroe vittorioso, e destò ancora una volta gli elogi della Sarfatti, la quale affermò che questo era un “bellissimo esempio di ritratto eroicizzato, pur nella maestosa imponenza somigliante e fedele ai fini lineamenti del Sovrano. Nessun ritrattista ufficiale, anzi, ne rese mai con tanta precisione la pensosa gentilezza di stirpe. Ma questo sforzo vi si palesa nel tormento del cesello sul marmo, scavato e stilizzato alla guisa di certe maschere orientalizzanti del tardo romano impero”. Quest’opera infatti appariva più realistica del Pio XI: i tratti del volto erano più naturali, seppur anch’essi minuziosamente dettagliati. Realizzata nel 1929, l’opera raffigurante re Vittorio Emanuele III, salito al trono nel 1900 a seguito dell’attentato a suo padre Umberto I, venne replicata più volte in marmo e in bronzo; il particolare della testa fu visibile al pubblico alla Fiera Internazionale di Milano del 1930 e l’anno dopo il volto marmoreo venne esposto alla prima Quadriennale di Roma. Non a caso Wildt eseguì i ritratti di questi personaggi, tra loro legati dalle vicende storiche contemporanee all’artista: figure di potere che in quell’epoca possedevano il controllo in tutti gli ambiti, sia governativo, che ecclesiastico. Nello stesso anno della Marcia su Roma, il 1922, Pio XI divenne infatti pontefice, e in seguito fu Vittorio Emanuele III a chiedere al Duce di formare un governo.

È indubbio che per molti anni ha pesato, sulla considerazione e sul giudizio relativo all’opera di Wildt, l’associazione della sua arte al regime fascista, e lo scultore ha subito una damnatio memoriae che per diverso tempo ha impedito una serena collocazione critica della sua opera (la riscoperta è cominciata negli anni Ottanta con gli studî di Paola Mola, e ha conosciuto un’accelerata negli ultimi anni, almeno a partire dagli inizî del nuovo secolo, con una rinnovata ondata di studî dedicati alla sua produzione, e mostre significative). Rileggere oggi l’arte di Wildt senza pregiudizî significa intanto conoscere uno dei più grandi artisti del primo Novecento, recuperare il suo contributo restituendolo al posto che gli spetta nella storia dell’arte, e calarsi nel contesto storico, sociale e culturale in cui lavorò, e in seconda battuta equivale anche ad avanzare, più o meno esplicitamente, una riflessione più lucida e ponderata sui rapporti tra arte e politica, senza che si ecceda nell’uno o nell’altro verso, ribadendo con fermezza la condanna per certe scelte e senza omettere ciò che dev’essere raccontato e spiegato, ma nel quadro di una corretta contestualizzazione della sua produzione e riconoscendo l’indiscutibile valore delle sue opere e la misura dell’apporto che ha garantito alla storia dell’arte

Bibliografia

- Stephen Gundle, Christopher Duggan, Giuliana Pieri, The Cult of the Duce: Mussolini and the Italians, Oxford University Press, 2015

- Rachele Ferrario, Margherita Sarfatti, Mondadori, 2015

- Silvia Bignami, Paolo Rusconi, Le arti e il fascismo: Italia anni Trenta, Giunti, 2014

- Paola Mola (a cura di), Wildt. L’anima e le forme, catalogo della mostra (Forlì, Musei San Domenico, dal 28 gennaio al 17 giugno 2012), Silvana Editoriale, 2012

- John W. O’ Malley, Storia dei Papi, Fazi Editore, 2011

- Elena Pontiggia, Da Boccioni a Sironi: il mondo di Margherita Sarfatti, Skira, 1997

Questo contributo è stato pubblicato originariamente sul n. 2 della nostra rivista cartacea Finestre sull’Arte Magazine. Clicca qui per abbonarti.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autrice di questo articolo: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.