Storia della critica d'arte: Aby Warburg e le origini dell'iconologia

Maggiore è la forza dell’artista, più il predicato ha forma compiuta, più quella è debole, più il soggetto espresso con una perifrasi è poco sviluppato. Così scriveva, nel 1890, a soli ventiquattro anni, lo storico dell’arte tedesco Aby Warburg (Amburgo, 1866 - 1929, vero nome Abraham Moritz Warburg), mettendo in evidenza i limiti della critica di stampo formalista. Warburg era convinto che ridurre l’analisi di un’opera d’arte a una mera questione formale fosse un approccio non solo limitante, ma anche da evitare e addirittura da disprezzare. Warburg, infatti, riteneva che le immagini fossero icone cariche di significati aventi una stretta relazione con la cultura e la memoria di una società. Le immagini, in altri termini, hanno una storia, perché un’immagine sopravvive alle epoche e si perpetua attraverso il tempo seguendo stili diversi: non a caso, Warburg parlava proprio di Nachleben, ovvero di “sopravvivenza”. Esistono, per esempio, repertori che dall’antichità classica si tramandano per giungere fino al Rinascimento (utilizziamo l’esempio del Rinascimento perché Warburg si laureò con una tesi su Sandro Botticelli ed ebbe sempre un certo interesse per il Rinascimento), e a loro volta tali repertori nascono “come veicolo di rappresentazioni collettive”, per usare un’efficace espressione dell’antropologo Carlo Severi, autore di interessanti saggi sulle immagini secondo Warburg. Di conseguenza, dal momento che le immagini sono strettamente connesse alla memoria di una società, Warburg “non si riduce né alla lettura di uno stile, né alla pura decifrazione iconologia delle immagini”: Warburg, in modo del tutto originale, cerca di individuare tutta la complessa storia che si cela dietro un’immagine, al fine di contestualizzarla meglio, di spiegare le ragioni che l’hanno determinata, di comprendere a fondo le scelte di un artista, di capire come la figura dell’artista si colloca all’interno della memoria collettiva di una società.

|

| Aby Warburg |

Una delle più efficaci prove in tal senso è la sua interpretazione, contenuta in un saggio del 1912, dell’Allegoria del mese di Marzo di Francesco del Cossa che vediamo negli affreschi di Palazzo Schifanoia a Ferrara. Nella parte centrale di questa rappresentazione, una figura femminile posta sopra all’ariete simbolo del segno zodiacale del mese, è collocata tra due ulteriori figure: un uomo nero, vestito di stracci e con in mano una corda, e un uomo bianco abbigliato elegantemente, che tiene tra le mani una freccia e un anello. Warburg riuscì a rintracciare le fonti del ciclo proprio a partire dalla figura dell’uomo con la corda, il vir niger che, in un certo senso, “apre” gli affreschi di Ferrara. Mentre infatti lo studioso cercava di dare un senso alle figure, aveva iniziato a leggere la traduzione in tedesco di un trattato arabo scritto nell’anno 850: l’Introductorium in astronomiam dell’astronomo e astrologo Albumasar, i cui scritti sappiamo circolassero in Europa, tradotti in latino, già nel Medioevo. Nel suo libro, Albumasar aveva descritto le figure dei cosiddetti "decani", antichissime divinità di probabile origine egizia, poi tramandate a diverse altre culture sotto varie forme, che presiedevano le trentasei decadi nelle quali è suddiviso un anno. Le tre misteriose figure dell’allegoria di Marzo sono dunque i tre decani del mese. Nel libro compariva anche la descrizione del vir niger, corrispondente al primo decano della tradizione indiana, e delineato più o meno nei termini in cui ci appare nell’affresco di Francesco del Cossa. Warburg era dunque riuscito non solo a individuare le fonti che avevano ispirato l’artista (ovvero un trattato arabo che a sua volta derivava da scritti indiani), ma aveva anche rintracciato la storia dell’iconografia presente sulle pareti del palazzo ferrarese.

|

| Francesco Del Cossa, I tre decani del mese di Marzo (1468-1470 circa; affresco; Ferrara, Palazzo Schifanoia, Salone dei Mesi) |

Warburg, che aveva condotto anche studi di tipo psicanalitico, in un certo senso applicava alla storia dell’arte una teoria che era propria della neurologia e che, più nello specifico, era stata elaborata da un biologo suo contemporaneo, Richard Semon (Berlino 1859 - Monaco di Baviera, 1918): Warburg aveva letto più volte e profondamente apprezzato il suo fondamentale lavoro Die Mneme (“La mneme”, termine introdotto dallo stesso Semon per indicare la “memoria organica”, una sorta di memoria inconscia formata, come vedremo tra poco, dagli eventi che agiscono sulla materia). Nella sua biografia su Warburg, il grande storico dell’arte Ernst Gombrich spiega molto bene il debito del suo collega nei confronti di Semon: quest’ultimo riteneva infatti che la memoria fosse la “capacità di reagire a un evento in un certo periodo di tempo, cioè una forma di immagazzinamento e di trasmissione dell’energia sconosciuta al mondo fisico”, e che “ogni evento che influenza la materia vivente lascia una traccia” chiamata “engramma”. L’energia conservata in queste tracce, negli “engrammi”, viene riattivata quando l’organismo che l’ha immagazzinata ricorda un dato evento e agisce di conseguenza. Warburg applicò questa teoria sulla memoria alle immagini: l’engramma di Semon diventa, per Warburg, il simbolo, l’immagine stessa, e l’immagine deriva da esperienze che una società ha provato nel corso della sua esistenza. Per indicare questa attività della memoria di una società che convoglia le proprie esperienze (che a loro volta scaturiscono dalle emozioni) in repertori di immagini, Warburg coniò il termine Pathosformel (letteralmente “forma dell’emozione”). Ecco dunque uno dei motivi per i quali Warburg nutriva un sostanziale disprezzo nei confronti del formalismo: perché secondo lui forma e contenuto sono legati da un rapporto indissolubile, che è peraltro capace di travalicare le epoche.

Nel 1923, in un passo riportato nella succitata biografia scritta da Gombrich, Warburg così si esprimeva nei confronti di quella storia dell’arte interessata solo alle questioni formali: mi era subentrato un vero e proprio disgusto per la storia dell’arte estetizzante. La considerazione formale dell’immagine, incapace di comprendere la sua necessità biologica come prodotto intermedio tra la religione e l’arte mi sembrava condurre soltanto a uno sterile chiacchiericcio. Per comprendere pienamente questa sua affermazione, occorre contestualizzarla. Nel 1895 Warburg aveva da poco finito il suo dottorato e, approfittando del matrimonio di suo fratello Paul con la figlia di un ricco banchiere di New York, si spostò negli Stati Uniti, dove collaborò per qualche tempo con lo Smithsonian Institute. Frequentando il prestigioso istituto americano, Warburg entrò in contatto con alcuni antropologi, come James Mooney e Frank Hamilton Cushing, e maturò la convinzione che le immagini dovessero avere una sorta di sorgente antropologica che fosse comune a tutte le latitudini e a tutte le epoche: in altri termini, che la continua ripresa di forme, come quelle che passano dall’arte classica al Rinascimento, avesse un fondamento comune, probabilmente insito nella mente dell’uomo. Prima di recarsi in America, Warburg si era occupato proprio del Rinascimento fiorentino, e aveva notato che il ritorno dell’antichità classica (o del “paganesimo antico”, per usare l’espressione di uno dei suoi lavori più importanti) nell’arte del Quattrocento non aveva gli stessi presupposti della ripresa del classico durante il Settecento. La domanda che lo studioso si poneva era, in sostanza: in quali modi e per quali ragioni i repertori dell’antichità tornavano a distanza di secoli? La risposta, secondo Warburg, aveva a che fare con la natura stessa dell’uomo: si trattava, insomma, di una risposta antropologica, e cercò di trovarla recandosi, sempre nel biennio 1895-1896, presso una popolazione di nativi americani del New Mexico, gli Hopi. Una popolazione ritenuta primitiva per la mentalità dell’epoca, ma soprattutto una popolazione dedita a rituali pagani: se Warburg cercava il “paganesimo antico”, doveva recarsi laddove il paganesimo antico era, in un certo senso, ancora vivo.

|

| Aby Warburg con un nativo Hopi |

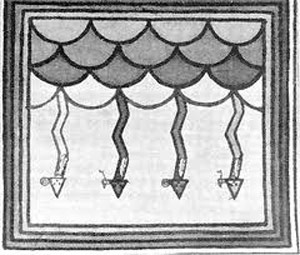

Warburg rimase per qualche tempo a contatto con gli Hopi, studiando i loro rituali, le loro forme espressive, i loro simboli. Rimase particolarmente affascinato dal cosiddetto "rituale del serpente", animale oggetto di particolare devozione da parte degli Hopi. Warburg aveva notato che presso questa popolazione il serpente era simbolo del fulmine, e si era domandato come questa immagine, già attestata in antiche opere realizzate dagli Hopi, potesse riuscire a sopravvivere attraverso il tempo. Lo studioso aveva intanto considerato la genesi di questo simbolo, e aveva riscontrato che, per gli Hopi, il fulmine aveva caratteristiche simili a quelle del serpente: appare all’improvviso, è veloce, è potenzialmente pericoloso, ha una forma che ricorda quella del rettile. Gli antichi Hopi avevano dunque associato l’immagine di una forza sconosciuta e incontrollabile, quella del fulmine, a quella di un animale a loro ben noto, il serpente, e questa associazione di idee conteneva il tentativo di dominare, in qualche modo, la potenza del fulmine. Per questa ragione, in alcune danze rituali degli Hopi, il serpente viene afferrato con la bocca dal danzatore: a livello simbolico, si tratta di controllare gli eventi atmosferici. E che si trattasse di un simbolo così potente da attraversare le epoche, veniva confermato a Warburg dai disegni di alcuni bambini di origine Hopi, ma già integrati nella cultura americana, ai quali lo studioso aveva chiesto, attraverso un loro insegnante, di illustrare una storia nella quale si parlava d’un temporale. Alcuni di quei bambini avevano rappresentato il fulmine nello stesso modo in cui lo rappresentavano i loro antenati, con il corpo saettante e la testa triangolare come quella di un serpente. Per Warburg era la conferma del concetto di Nachleben der Antike, “sopravvivenza dell’antico”, e la dimostrazione di come schemi antichissimi riuscissero a sopravvivere anche nella mente di bambini quasi del tutto americanizzati.

|

| Il fulmine-serpente disegnato da uno dei bambini Hopi |

E il meccanismo che aveva portato gli Hopi a identificare il fulmine con il serpente, ovvero quello in base al quale si cerca di associare un concetto fuori dal proprio controllo a uno che si può dominare, veniva da Warburg riscontrato anche nella nostra cultura. Uno dei personaggi ricorrenti nell’arte del Rinascimento è l’eroina biblica Giuditta che afferra la testa del nemico Oloferne: Warburg aveva individuato il precedente classico di questa immagine nelle menadi (o baccanti), le mitologiche donne che celebravano invasate il dio Dioniso, dandosi alle azioni più sfrenate. È lo storico dell’arte Fritz Saxl a fornire un’interessante descrizione delle connessioni tra la simbologia occidentale e quella dei nativi americani: “le forme simboliche sono coniate nella profondità dell’esperienza umana: il serpente è il simbolo del fulmine, la cacciatrice di teste quello della donna invasata nel suo trionfo sul maschio. Questi simboli hanno il potere di limitare e condensare la paura e lo sgomento; e poiché essi sorgono dalla profondità, e allo stesso tempo riescono ad articolarla, sopravvivono in quello strano medium che Warburg e altri hanno chiamato la memoria sociale. Il serpente-fulmine vive ancora nella mente dei bambini indiani americanizzati; la menade appare nella Firenze del primo Rinascimento come una figura cristianizzata, una formula per quella intensa emozione fatta rivivere dall’antichità classica”.

Verso la fine della sua carriera (siamo nel 1927), Warburg sviluppò l’idea di riunire in un’opera organica tutti i repertori figurativi che aveva studiato durante la sua attività, documentandone le evoluzioni, i ritorni, le permanenze. Una sorta di "atlante delle immagini" (Bilderatlas), per usare la definizione dello stesso Warburg, che intitolerà il suo progetto Mnemosyne, nome che alludeva alla divinità greca della memoria. Lo studioso aveva configurato il suo atlante come una sorta di album fotografico (un paragone che utilizziamo giusto per rendere l’idea): è suddiviso in sezioni, a loro volta costituite da tavole sulle quali Warburg aveva inserito riproduzioni fotografiche di opere d’arte che andavano a creare vere mappe della memoria figurativa. Un buon esempio è la tavola 55 di Mnemosyne (che è stato pubblicato in forma integrale, ricco di commenti e corredato da numerosi saggi interpretativi, sulla versione online della rivista Engramma), dove viene ripercorsa la trasmissione della figura della ninfa che (banalizziamo), partendo dai sarcofagi antichi e attraverso la mediazione di Raffaello (a sua volta mediato da Marcantonio Raimondi), giungeva fino a un’opera moderna come Le déjeuner sur l’herbe di Manet. Il passaggio avviene anche a livello simbolico: gli dèi, che conducono la loro vita spensierata sull’Olimpo, cadono sulla terra e diventano i personaggi che frequentano piacevolmente le campagne francesi.

|

| Aby Warburg, Mnemosyne, Tavola 55 |

L’ambiziosa opera di Aby Warburg si interruppe alla sua scomparsa, avvenuta nel 1929: Mnemosyne rimane di sicuro il contributo più innovativo offerto alla materia da uno studioso che non fu mai particolarmente attratto dai problemi d’attribuzione (non ebbe una formazione da connoisseur, né probabilmente la cosa gli interessava), ma che, al contrario, era attratto dai processi che portano alla creazione delle immagini. E per definire il solco di quella che di fatto era una nuova disciplina, Warburg ebbe un ruolo fondamentale. Era nata l’iconologia: quella che, in riferimento a Warburg, Giorgio Agamben definì “scienza senza nome”, perché si deve a Erwin Panofsky il primo tentativo di inventare un termine per questo filone della storia dell’arte di cui Aby Warburg è considerato uno dei padri.

Bibliografia di riferimento

- Claudia Cieri Via, Micol Forti, Aby Warburg e la cultura italiana: fra sopravvivenze e prospettive, Mondadori, 2009

- Marco Bertozzi, La tirannia degli astri: gli affreschi astrologici di Palazzo Schifanoia, Sillabe, 2006

- Aby Warburg, Arte e astrologia nel palazzo Schifanoia di Ferrara, Abscondita, 2006 (traduzione in italiano di Italienische Kunst und internationale Astrologie im Palazzo Schifanoja zu Ferrara del 1922)

- Ernst Gombrich, Aby Warburg. Una biografia intellettuale, Feltrinelli, 2003 (prima edizione 1973)

- Marco Bertozzi, Aby Warburg e le metamorfosi degli antichi dei, Franco Cosimo Panini, 2002

- Roberto Cassanelli, Alessandro Conti, Michael Ann Holly e Adalgisa Lugli, L’arte. Critica e conservazione, Jaca Book, 1996

- Aby Warburg, La rinascita del paganesimo antico, La Nuova Italia, 1966 (raccolta postuma di saggi tradotti in italiano)

- Fritz Saxl, Warburg’s visit to New Mexico, in Lectures, The Warburg Institute, 1957, pp.325-330

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).