Da una parte i palazzoni di San Giuliano Milanese, i risultati dell’espansionismo edilizio degli anni Sessanta, il rettilineo della ferrovia, la sequenza di banche, griglierie, autoscuole, turkish kebab, parrucchieri, rivendite di mobili, assicurazioni, minimarket sugli ultimi chilometri della via Emilia, un tempo via consolare che agevolava i traffici e gli spostamenti delle legioni lungo la Cispadana, oggi percorso alternativo lento e gratuito che comincia da una rotatoria vicino alla Fiera di Rimini e muore sotto i cartelli per la Metanopoli e per il capolinea della linea gialla. Dall’altra parte la zona industriale di Sesto Ulteriano-Civesio, estrema periferia sud di Milano, l’incastro di capannoni sotto i totem IKEA-Obi-Famila-Burger King-Fashion City-Mondo Convenienza-Pianeta Casa, le code che il venerdì pomeriggio intasano le sorgenti dell’A1. Nel mezzo, un lacerto di campagna. L’abbazia di Viboldone sta qui, costretta, pressata, chiusa tra la statale da una parte e l’autostrada dall’altra, a sorvegliare quelle ch’erano state un tempo le sue pertinenze, le sue terre, i suoi campi. Superstite severa e appartata, insieme alle vicine sorelle di Chiaravalle, Mirasole, Morimondo, di quel sistema d’insediamenti monastici sorti poco dopo l’anno Mille a presidiare la piana milanese, sistema fondamentale per controllare il territorio, migliorare le rese agricole, apportare innovazioni tecnologiche, rendere fecondi i boschi ai margini della città.

Non sembra neppure d’essere a qualche minuto d’auto dal casello di San Giuliano Milanese, dal traffico, dai magazzini dove le famiglie soffocano i sabati e le domeniche, dalle basi delle aziende della logistica, dagli sciami di tir che entrano e che escono da questa cittadella del consumo, da questa fortezza del commercio, da questo intrico di catrame e cemento. Basta evitare di sporgersi fuori dal borgo agricolo per non rompere l’incanto: passato l’ultimo edificio in mattoni di Viboldone s’intravede già, oltre la campagna, all’orizzonte, il profilo della periferia. Tocca fermarsi per avere l’illusione di non essere dentro un brandello di passato che, per qualche motivo, non è stato trangugiato dallo sviluppo urbano. Magari avvolto dalle sue spire sì, ma il borgo oggi non dev’essere poi così diverso rispetto a come doveva presentarsi più di cent’anni fa, quando questi casolari erano ancora abitati dai salariati dei campi. La città avrà ingoiato i contadini, ma non le loro abitazioni di laterizî, e neppure l’abbazia, che resiste da più di otto secoli.

Era stata fondata nel 1176 dagli umiliati, che qualche decennio più tardi si sarebbero insediati anche a Mirasole. Il paesaggio lombardo, all’epoca, era costellato d’abbazie. Anzi, le abbazie hanno modellato il paesaggio lombardo, lo hanno reso fertile, hanno bonificato quella che verso l’anno Mille era una zona di paludi inospitali, hanno messo a regime le coltivazioni, hanno aperto i canali, hanno contribuito a far diventare la Bassa una delle aree agricole più rigogliose di tutta Europa. Viboldone è l’abbazia che forse meglio di tutte ha mantenuto il suo aspetto, e la sua integrità, ha detto Sandrina Bandera, a lungo soprintendente di Milano, “non è solo la sua architettura: è il suo perfetto rapporto con la natura circostante, e l’abbazia di Viboldone è forse la testimonianza più completa di questa visione unitaria tra cultura e natura, tra intelletto e armonia del colore, della luce, delle acque”.

Gli umiliati sono rimasti qui fino all’anno 1571, data in cui papa Pio V sopprimeva l’ordine: Carlo Borromeo avrebbe voluto riformarlo, ma gli umiliati s’erano fermamente opposti, al punto che uno di loro giunse persino a sparare un colpo d’archibugio a Borromeo, che riuscì a scampare all’attentato e probabilmente pensò che l’unico modo per ricondurre gli umiliati a miti consigli fosse l’uso delle maniere forti. Il frate che gli aveva sparato finì sul patibolo, e neanche sei mesi dopo moriva anche quell’ordine d’antichissime origini che predicava lavoro e sobrietà, che aveva affrontato accuse d’eresia, ch’era stato il primo della storia a riconoscere anche i laici come suoi membri. Arrivarono allora i più inquadrati olivetani, che non mancarono di rendere omaggio a colui ch’era stato di fatto il loro benefattore, dacché vediamo Carlo Borromeo, già santo, raffigurato a dispensar miracoli su di una tela messa a decorare uno degli altari secenteschi della chiesa abbaziale. Gli olivetani rimasero qui fino a quando Milano passò sotto l’Austria, poi anche gli austriaci avviarono le loro soppressioni, e l’abbazia di Viboldone, questa volta, venne abbandonata. Solo nel 1940 le celle dei monaci tornarono a vivere: il cardinale Ildefonso Schuster offrì l’abbazia a una comunità di benedettine, che da allora non se ne sono più andate. E continuano a vivere qui, nel silenzio dell’abbazia, mentre a neanche cinquecento metri dal loro ritiro scorre il traffico scrosciante della metropoli.

La giornata delle monache comincia quando quasi tutta la città ancora dorme. L’ufficio mattutino poco dopo le cinque. Alle sette le lodi. Alle otto l’Eucarestia. A mezzogiorno la preghiera della sesta. Alle sei del pomeriggio i vespri. Tutti i giorni, con lievi modifiche d’orario la domenica e i festivi. Ritmi antichi mentre intorno si leva il caos, preghiere e lavoro in mezzo allo sferragliamento dei Frecciarossa, in mezzo agli altoparlanti dei centri commerciali, in mezzo al viavai dei pendolari in colonna tra statale e autostrada, tra centro e periferia, tra periferia e centro, sui raccordi e sulle vie secondarie, verso la tangenziale, verso la prima cerchia dei viali, verso non si sa dove e non si sa cosa. C’è pace invece qui a Viboldone, davanti alla sua facciata tripartita in mattoni rossi pensata e studiata per levarsi verso il cielo, nei cortili davanti al monastero, tra le navate della chiesa abbaziale dedicata ai Santi Pietro e Paolo. Capita spesso di vedere le suore nella chiesa, l’unica porzione del monastero alla quale i visitatori possono accedere liberamente. Ed è anche il motivo per cui di solito si visita il complesso di Viboldone: qui però non c’è l’ordinato assedio che ogni fine settimana viene sferrato all’abbazia di Chiaravalle, e non c’è neanche quell’aria di convivialità che si respira a Mirasole. A Viboldone c’è calma, il più delle volte si rimane da soli, non si sente altro rumore che quello dei propri tacchi sul pavimento di cotto.

Alla chiesa s’entra passando per un portone di legno ch’è ancora quello dell’epoca della costruzione della semplice facciata a capanna, caso rarissimo. Prima d’entrare ci si ferma a guardare le bifore aperte sul cielo che alleggeriscono e slanciano i tre settori in cui le due semicolonne ripartiscono la facciata, s’indugia sul portale di marmo bianco, sulla lunetta dell’architrave dove trovano spazio una Madonna col Bambino in mezzo ai santi Ambrogio e Giovanni da Meda, opere il cui autore non ha ancora trovato un nome, ed è ancora chiamato “Maestro delle sculture di Viboldone”. Un artista tuttora sconosciuto che doveva però avere sicure origini lombarde, uno scultore vigoroso, robusto, saldo, ma che sapeva farsi cogliere da momenti d’intensa delicatezza, come s’avvede chi ha la vista buona e riesce a cogliere il moto di dolcezza nella mano della Vergine che accarezza il Bambino, o chi ha un ottimo zoom nel proprio telefono e riesce a catturare l’espressione sincera di quella Madonna solenne e contadina che guarda dall’alto chi entra nella chiesa.

Dentro alla chiesa si ritrovano gli stessi mattoni della facciata, adoperati per le tozze colonne che dividono le tre navate dell’impianto basilicale e sorreggono le volte a crociera. Quando venne costruita la chiesa, i mattoni delle colonne e degli archi furono colorati di rosso, anche se erano già rossi: si voleva evitare qualunque tipo di difformità cromatica che potesse presentarsi nella naturale colorazione del laterizio. Si notano subito gli affreschi che decorano l’interno: sono stati realizzati lungo un arco d’almeno trent’anni, ma non sembrerebbe. La decorazione ha saputo mantenere un’armonia, un equilibrio, sa dare impressione d’unità. Pensare che, fino al 1938, chiunque fosse entrato qui non avrebbe visto niente: gli olivetani scialbarono tutte le decorazioni, una mano di bianco per cancellare l’intera eredità degli umiliati. Poi, tre secoli e mezzo dopo, un primo restauro ebbe il merito di far riemergere le antiche pitture.

Si viene accolti da una cascata di fiorellini colorati che risaltano sulle pareti bianche, mescolati con stelle composte da otto palmette rosse a cui s’alternano altrettanti boccioli scuri e da cui partono otto raggi ondulati neri: è una decorazione che si trova anche in altri edifici lombardi del tempo (la basilica di San Bassiano a Lodi Vecchio, per esempio), ed è il modo con cui i frati ci dicono che siamo arrivati in paradiso, è la “tappezzeria celeste”, come l’ha chiamata Hans Peter Autenrieth, che segnala il nostro ingresso nel regno dei cieli. Una funzione simile probabilmente hanno anche le iridi a spicchi che decorano il centro delle volte e che restituiscono a chi le osserva un soave senso di leggerezza. Giuseppina Suardi, la restauratrice che s’è occupata degl’interventi sugli affreschi di Viboldone tra il 2014 e il 2015, ha notato la straordinaria unità di pittura e architettura: una decorazione a fiori e stelle, che potrebbe apparirci banale, diventa qui funzionale a donare unità estetica agli ambienti, seguendo un andamento circolare per accompagnare le architetture. Non solo, dunque, una funzione simbolica, ch’è comunque fondamentale per portare il visitatore alle cappelle con le scene dipinte.

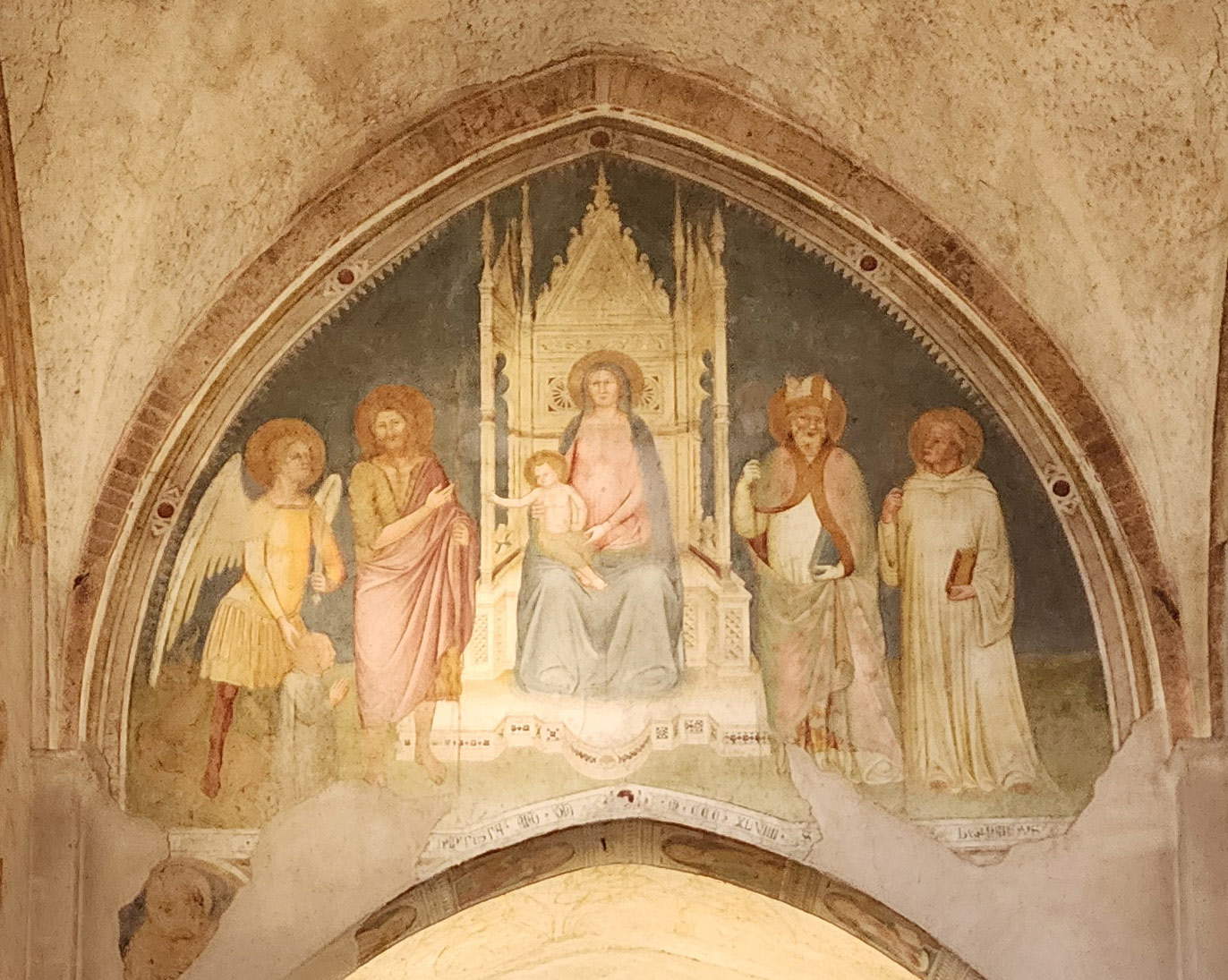

Il preposto che commissionò gli affreschi, Guglielmo da Villa, chiamò a Viboldone artisti toscani, o che comunque guardavano alla Toscana, che attesero alle decorazioni per tutto un trentennio: si nota, sul fondo, un affresco votivo, ovvero una Madonna col Bambino in trono circondata dai santi Michele, Giovanni Battista, Ambrogio e Bernardo e omaggiata da un donatore, ch’è datata 1349 e che probabilmente fu la prima scena a esser completata, o quanto meno risale alla prima fase delle decorazioni. Non sappiamo di chi sia la mano che l’ha dipinta: si riferisce con prudenza l’opera a un non meglio definito “Maestro del 1349”. Cadute alcune proposte passate, come quella d’identificarlo con un seguace di Maso di Banco o con altri toscani assortiti, non è da escludere che fosse un pittore locale, giovane, aperto alle novità che Giotto aveva introdotto anche in Lombardia, soggiornando a Milano tra il 1335 e il 1336. Longhi invece pensava l’esatto contrario, e cioè che questo artista fosse un toscano chiamato in Lombardia e rimasto affascinato da certe morbidezze cromatiche, certe luminosità tipiche della pittura milanese: resta il fatto che la figura salda, plastica della Vergine assisa su quel magnifico trono gotico che pare d’avorio è quanto di più vicino a Giotto si possa ammirare qui a Viboldone.

Pochi dubbî, invece, sulla scena che fronteggia l’affresco votivo, il capolavoro dell’intero ciclo affrescato, ovvero il Giudizio universale che la critica ha assegnato in via pressoché unanime a Giusto de’ Menabuoi, qui impegnato a dipingere una delle immagini più visionarie dell’arte medievale, con Cristo giudice che, dalla sua mandorla coi colori delle virtù teologali, accompagnato da una schiera d’angeli, divide i beati dai dannati mentre i morti spalancano i coperchi delle loro tombe. I beati sono rivolti verso di lui, sono inginocchiati, come nel caso del frate in cui s’è voluta riconoscere l’effigie del committente, oppure lo pregano a mani giunte, una schiera folta e ordinata che s’oppone invece alla torma caotica dei dannati, alcuni già in bocca a un famelico Lucifero ch’è reso come una sorta di orso cornuto dal cui corpo partono serpenti impegnati a mordere i peccatori che non vengono picchiati dai diavoli, incluso uno che curiosamente indossa una tiara, quasi una denuncia della corruzione della Chiesa. In alto, il curioso, gustoso particolare degli angeli che arrotolano il cielo sancendo la fine del tempo e l’avvio dell’eternità, che comincia dietro le mura trapunte di gemme e pietre preziose della Gerusalemme celeste. Si riconoscono gli elementi tipici della pittura di Giusto de’ Menabuoi prima dell’impresa del Battistero di Padova: le forme salde, la leggerezza del colore, la ieraticità di Cristo e degli angeli, l’espressività delle figure. Si legge qui una delle migliori pagine dell’arte italiana del Trecento.

Di lettura meno agevole è invece il resto della decorazione, che si sviluppa nella volta dell’arco trionfale, sul quale vediamo dipinta una Crocifissione di mano ancora diversa, una mano che riflette la diffusione del giottismo nell’Italia del nord, ma che resta difficile da decifrare, al pari di quella che ha dipinto le storie di Cristo sulla volta (l’Annunciazione, l’Adorazione dei Magi, la Presentazione al Tempio e il Battesimo) e sulle pareti laterali: a destra ecco scene della Passione (dall’alto l’Ultima cena, il bacio di Giuda e l’Orazione nell’orto affiancate, e poi in basso l’andata al Calvario e la flagellazione), mentre a sinistra, come ideale proseguimento della Crocifissione, tutto quello che accade dopo (la Deposizione, più sotto l’Ascensione e l’Incredulità di san Tommaso, e nel registro inferiore la Pentecoste). Tutte realizzate entro riquadri, come se stessimo assistendo a un racconto per immagini, all’illustrazione d’un codice miniato. Un racconto ancora in cerca del suo autore, un racconto che aspetta ancora di dare un nome alla mano che ha dipinto quelle figure slanciate ed eleganti, quelle cromie così tenui e irreali, quelle scene che “si aprono come a soffietti” sulle volte, osservava Longhi, scene che si sottraggono alla legge di gravità per seguire invece l’andamento delle partiture triangolari, cosa che difficilmente avrebbe fatto un toscano, mentre più probabile sia opera di uno di quei lombardi abituati a “isolare ed astrarre or l’uno or l’altro dei modi figurativi […] e spingerlo alla più grande e complessa capacità espressiva”.

È dentro luoghi come questi, sotto affreschi come questi, che si fa la conoscenza d’una Chiesa ch’è lontana da quella ufficiale. Paolo Rumiz, ne Il filo infinito, il suo viaggio tra i monasteri benedettini affrontato per ripercorrere la loro storia, per cercar di capire l’Europa di oggi attraverso l’Europa d’allora, ha scritto che qui a Viboldone s’avverte “meglio che altrove che la Chiesa non è struttura, non è i cardinali, il potere, e forse nemmeno il papa. La Chiesa è questi affreschi, è questo paesaggio. È la solitaria preghiera di una creatura smarrita di fronte all’indicibile, preghiera che diventa canto, prima solitario e poi corale”. Certo, forse anche sotto a questi affreschi è difficile dimenticare quello che la Chiesa è al di là di queste mura. Ma che si abbia la percezione d’essere “a bordo di una scialuppa di salvataggio”, d’essere arrivati in un porto dopo aver navigato in mezzo a un mare dove il sacro è diventato superfluo, questo sì. Ce ne accorgiamo. Lo viviamo. E forse è così per tutti, anche per chi non crede nel Dio dei cristiani. La città che sale è qui dietro, pronta ad avvinghiarti, è incalzante, incombente, forse persino minacciosa, è vicina. Ma non potrebbe essere più lontana.

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.