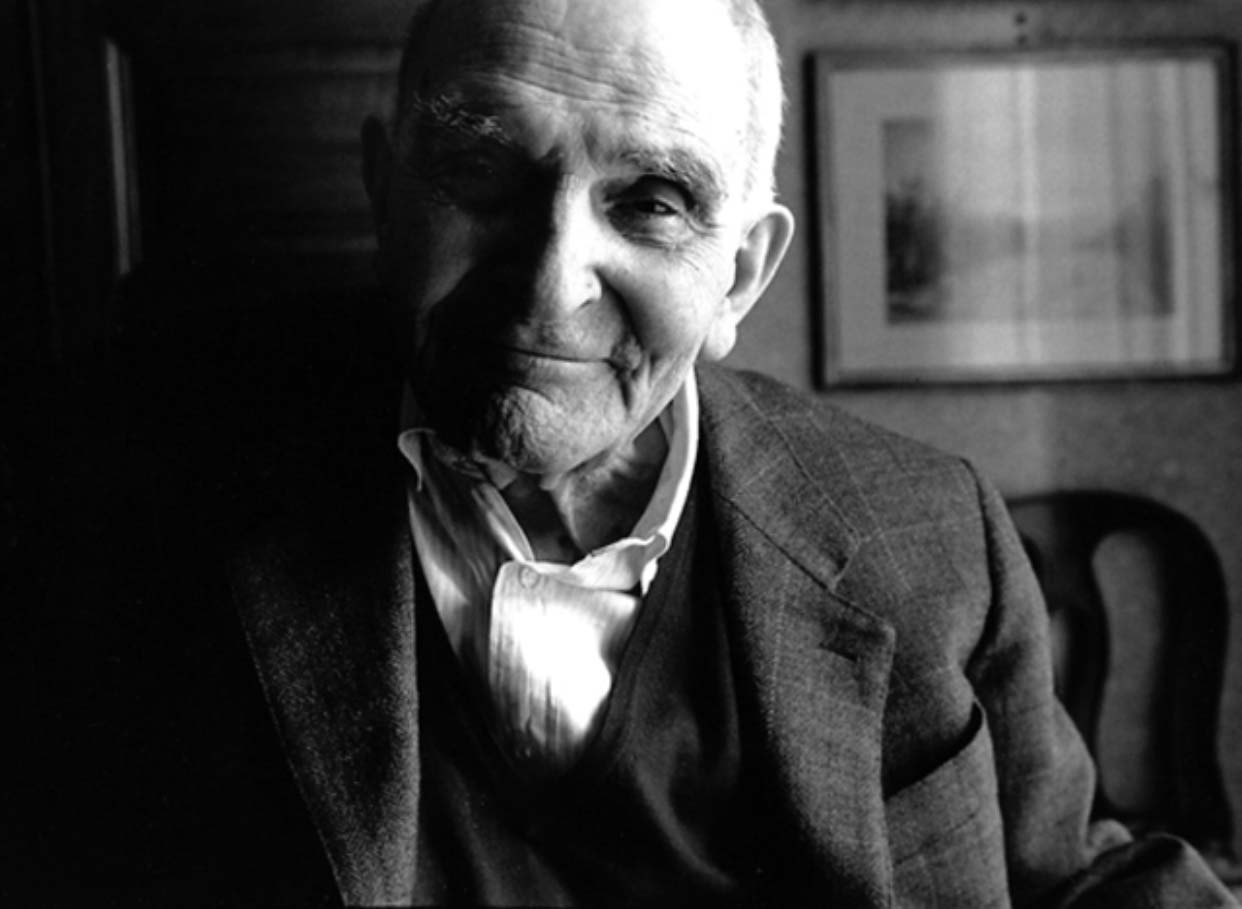

Attilio Bertolucci (San Prospero Parmense, 1911 – Roma, 2000) è uno dei maggiori poeti italiani ed anche uno dei più attendibili testimoni della cultura del nostro Novecento. Ma lo è senza supponenza e dichiara i maestri cui molto deve: forse più di tutti, Roberto Longhi (Alba, 1890 - Firenze, 1970), di cui fu allievo dal 1935, quando Longhi prese possesso della cattedra di storia dell’arte presso l’università di Bologna. Ho incontrato Bertolucci a Tellaro, presso il porticciolo di Lerici, nella sua bella e bizzarra casa a pianta ottagonale come il Battistero di Parma, la sua città. Con una voce cantilenata, piena di erre parmigiane e dal tono lieve e senza tempo, mi racconta della sua giovinezza con Longhi, insieme a Giorgio Bassani, Alberto Graziani, Francesco Arcangeli e altri. E mi dice dell’amicizia che lo ha legato per la vita a Roberto Longhi, della loro familiarità e delle attenzioni che lo storico dell’arte dedicava ai ragazzi Bertolucci: a Bernardo, cui regala la prima cinepresa, e a Giuseppe, di cui ammira i curiosi dipinti informali. Articolo originariamente pubblicato sul “Giornale dell’Arte” del novembre 1990.

BZ. Quando ha incontrato Longhi per la prima volta?

AB. Più che incontrato, direi visto. È stato nel 1934, a Parma, in occasione della mostra sul Correggio. A un convegno all’università, nella bella sala seicentesca “dei Cavalieri”, lui presentava per la prima volta come opera del Correggio il Ritratto di dama dell’Ermitage, che fino ad allora aveva avuto una attribuzione sbagliata al Lotto. Lo rividi poi l’anno dopo a Bologna, dove Stravinski dirigeva un concerto in cui suo figlio suonava il piano. Mi aveva dato emozione vedere questo omino piccolo piccolo, identico alla caricatura che gli aveva fatto Picasso, Seduto in platea, c’era anche Longhi con Anna Banti. Mai però avrei pensato che in quello stesso autunno avrebbe preso la cattedra di storia dell’arte a Bologna. Tra l’altro, c’era stata nel 1933 la mostra della pittura ferrarese del Rinascimento el’anno dopo era uscito il capolavoro che è Officina ferrarese, che avevo subito letto.

In quel momento il suo interesse per Longhi era soltanto letterario?

Sicuramente è iniziato come letterario. Ma leggendo sul Piero della Francesca definizioni come quella del Cristo nella Resurrezione di San Sepolcro, “orrendamente silvano e quasi bovino”, o le pagine su Cosmé Tura o Ercole de’ Roberti dell’Officina ferrarese, scoprivo qualcosa di assolutamente nuovo. E da quei testi straordinari era inevitabile che mi avvicinassi, seppure per vie traverse, alla storia dell’arte. In ogni caso, avendo saputo da Ninetta, allora la mia fidanzata, che frequentava Lettere a Bologna, dell’arrivo di Longhi in quella università, lasciai subito Giurisprudenza a Parma per andare a studiare con lui. E lui iniziò con la celebre prolusione sulla pittura bolognese “Da Vitale a Morandi”, un titolo longhiano per eccellenza, che me ne fa venire in mente un altro, forse anch’esso bello, ma scritto “per Longhi” e non “da Longhi”.

Quale?

Quello Da Cimabue a Morandi, per il volume Mondadori della collana dei Meridiani con un’antologia degli scritti di Longhi, che uscì pochissimi anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1970. Quel titolo vuole celebrare “le ossa di Roberto Longhi” come quelle di un letterato e non come quelle che sono: di uno straordinario scrittore, che è prima di tutto il più grande storico dell’arte italiano del secolo. Moltissime appaiono le incongruenze rispetto al pensiero di Longhi. Innanzitutto, a lui non piaceva essere considerato un “bel letterista”. Poi era il primo a non credere a una storia dell’arte italiana unica e progressiva, come la riduzione in un solo volume dei suoi scritti potrebbe far pensare. Poi ancora la stranezza, all’interno di una sistemazione ad andamento storico dei diversi saggi, del trovare ultimi nel volume gli scritti sull’arte moderna, che in realtà sono i primi, di Longhi giovanissimo. Per finire con l’assenza dal volume di una qualsiasi riproduzione fotografica delle opere d’arte commentate. Mi dica lei, facendo l’esempio di un pittore che mi è molto caro, Amico Aspertini, come si può, senza l’immagine della Pala del tirocinio davanti agli occhi, leggere (e capire) quello che nell’Officina ferrarese è detto dei piccolissimi particolari sul fondo di questo dipinto della pinacoteca di Bologna: “Nel paese, che avvenimenti! Il corteo dei Magi, avvistato il trono della Vergine dall’alto di Battivento, sosta per cavare dai bagagli i donativi che bisognerà esibire tra poco; vengon più avanti certi cardinali allegri su cavalcature che sembrano ancora tratte dalle scuderie del trecentista Vitale; e, dietro, paggi e armigeri vanno strascicando, più arguti che in un Altdorfer. Sul poggio a riscontro, all’annunzio del mistico evento, alcuni pastori improvvisano un saltarello che nessun altro in Italia, neppur Filippino, avrebbe saputo dipingere più diabolico; un argento vivo che fa di già pensare ai pezzenti di Callot e persino alle pungenti fantasie del nostro Scipione”.

Chi erano i suoi compagni all’università?

Eravamo in pochissimi. Alcune ragazze, qualche prete, poi Francesco Arcangeli, Giorgio Bassani, Alberto Graziani, Augusto Frassineti, Franco Giovanelli, Antonio Rinaldi. Insomma eravamo in sei o sette, tutti in qualche modo già chiamati a un forte interesse per la letteratura e l’arte. Longhi, da parte sua, ci ha dato moltissimo. Nei tre anni in cui siamo stati insieme si è dimostrato di una generosità assoluta. Non perdeva una lezione e anche quando ci portava fuori, nel giorno di esercitazione, stava con noi tutto il tempo. E le cose che avevo già visto per mio conto, magari anche solo un’ora prima, mi sembravano completamente diverse. Prendevano vita nella magia di quelle parole che erano, sulle sue labbra, come cose vive. Del resto Longhi sembrava davvero un po’ un mago. Elegantissimo, con ai piedi sempre delle stranissime scarpe di lucertola e con quel viso un po’ mediorientale: dal gran naso, i baffi sottili e una sigaretta Turmac che gli pendeva eternamente dalle labbra, in giro per Bologna su di una automobile americana che la Banti guidava lentamente.

Che cos’è la storia di un “Longhi turco”?

Questa è una vicenda di molti anni dopo, intorno al 1960. A un pranzo a Forte dei Marmi con l’allora ministro della Pubblica Istruzione Medici, Longhi disse che la sua famiglia proveniva dalle stesse zone in cui era nato il ministro. Cioè della Concordia, un paese vicino al Po in provincia di Modena. Medici rispose raccontando come la Concordia fosse un luogo dove molti turchi si erano rifugiati al tempo della Repubblica di Venezia, risalendo il Po dall’Adriatico. Subito, ma allora non dissi niente, mi venne in mente un racconto della Banti. Una ragazza orfana che stava in un collegio veneziano e durante l’uscita domenicale, in fila con le compagne, cominciò a essere seguita da un turco che la guardava fissamente. Tale fu il potere di quello sguardo, che dopo un po’ di tempo Lavinia, così si chiamava la ragazza, fuggì dal collegio con il turco medesimo. Io non so se il racconto è di pura fantasia. Certo è che ancor oggi la coincidenza tra la Banti, Lavinia, Longhi e i turchi della Concordia continua a parermi molto singolare.

Le lezioni come si svolgevano?

Innanzitutto si facevano al mattino molto presto. Lui era preoccupato del fatto che fino a non molti anni prima le signore bolognesi si recavano a frotte, all’ora del tè, alle lezioni di storia dell’arte tenute all’università da Enrico Panzacchi, un letterato amico del Carducci. E lui non voleva che alle sue lezioni arrivassero le signore. Perciò aveva scelto come orario le otto del mattino. Così che per essere puntuale, dovevo partire prestissimo da Parma. Una volta c’era una gran nevicata e quando sono entrato nell’aula avevo ancora un po’ di neve sul cappotto. Forse la stessa, mi disse Longhi guardandomi, che era finita su Salomone e la Regina di Saba del mio battistero. Poi, quando si metteva a parlare, con sempre in mano una canna per indicare i particolari delle foto che proiettava nel buio dell’aula stretta e lunga dove si faceva lezione, iniziava un fuoco d’artificio di invenzioni di tutti i generi. Da quel suo parlare per metafore linguistiche così ardite e affascinanti, alle voci che dava agli artisti, facendoli parlare coi dialetti delle zone da cui provenivano, per dare maggiore incisività al loro appartenere a scuole locali; un tema questo cui dava molta importanza. Poi il gusto per le battute. Ad esempio, di Benvenuto Supino, il suo predecessore alla cattedra di Bologna, ci diceva spesso che era forse meglio si fosse chiamato “Malandato Bocconi”. Oppure, dopo che gli altri studenti erano usciti dall’aula, si metteva a fare per noi fedeli il verso al Duce, declamando con voce roboante sui nostri “otto milioni di biciclette”, non “di baionette”. Ecco, Longhi era uno che per il piacere di una frase tagliente era disposto a perdere la cattedra universitaria.

Avevate possibilità di un dialogo critico con lui?

Per gli altri miei compagni di corso, non ce ne erano molte. Ma a me, che ero più grande d’età di loro e che già avevo pubblicato due libri di poesie, di cui uno recensito da Montale, era concesso qualche volta di non essere d’accordo con lui. Del resto tutti i grandi critici commettono grandi errori e Longhi ne commetteva di magnifici.

Ad esempio?

Il primo che mi viene in mente è la sua stroncatura dell’Ottocento italiano, scritta in dissidio col suo amico Emilio Cecchi, nel suo libricino su Carrà del ’37. Con quell’inizio strepitoso, in cui dice che se la pittura dell’Ottocento francese quasi si inaugura con la tela dal titolo Bonjour, M. Courbet, è un peccato che manchi alla pittura moderna italiana “un gran quadro che finalmente si chiami ‘Buonanotte, signor Fattori’”. Per non parlare della “poiana mistica di Segantini, appollaiata al rezzo tricromico dello strame dell’Engandina” o del “dio ortopedico” di de Chirico, Ma poi certi giudizi paradossali del Viatico veneziano, come le presunte superiorità di Iacopo Bassano su Tintoretto o di Rosalba Carriera sul Tiepolo. Quello che però rimane straordinario in lui è la assoluta eccellenza del metodo critico, che rendeva bellissimi e stimolanti anche i suoi giudizi negativi. E io lo devo ringraziare, anche in questo momento, perché per suo merito esclusivo ho avuto un’apertura verso la storia dell’arte che pochi altri scrittori della mia generazione hanno potuto avere. Con un pericolo però: quello di cadere nella trappola dell’imitazione del suo stile. Perché Longhi era e rimane assolutamente inimitabile.

Ma dell’arte moderna che cosa vi diceva?

Ne parlava spesso, A parte le sue notissime predilezioni per Courbet, Renoir e Cézanne, Boccioni, Carrà e Morandi, ricordo la sua diffidenza nei confronti di Picasso, che chiamava “manierista” e a cui contrapponeva il suo (che è diventato anche mio) grande amore per Matisse. Ci parlava poi spesso di Paul Klee. Anche di cinema si discuteva di frequente. Longhi era molto amico di Umberto Barbaro, di cui tutti conoscevano l’antifascismo militante e che, nonostante questo, stava a Roma al Centro sperimentale di cinematografia. Un legame molto stretto, che durò nel tempo, tanto che, dopo la guerra, con l’aiuto di Anna Salvatore, Longhi fece per lui il parlato di due documentari su Carpaccio e Caravaggio. Una volta, nel ’36, grazie a Barbaro, Longhi fece venire da Roma a Bologna, appositamente per noi, due film memorabili: Fortunale sulla scogliera di Dupont e Sinfonia nuziale di Erich von Stroheim. La custodia delie pellicole toccò a me e siccome si trattava di materiale infiammabile che era proibito portare in giro, dovetti tenerlo in casa mia per più di un mese dentro un gran valigione. Proiettammo poi i due film ai Cine-Guf di Parma e a quello di Imola, che era diretto da Alberto Graziani: forse il più bravo degli allievi di Longhi, che se non fosse morto così presto sarebbe certo diventato un grande storico dell’arte. Ogni tanto poi si parlava anche di jazz, una musica che avevo fatto conoscere io a Longhi. Con i miei dischi a 78 giri, partivo da Parma per Bologna e, con i soliti compagni di corso, andavamo a sentirli a casa di Longhi. Là, spesso, tra un disco e l’altro, lui si esibiva in imitazioni irresistibili. Ad esempio, appiccicava, sopra i suoi, due grossi baffi neri per fare Groucho Marx, quando con la sua aria maligna va a dire cose tremende negli orecchi di sconosciuti. C’era in quelle riunioni lo stesso stile informale di quegli straordinari luoghi di incontro che erano allora i Caffè. Senza prendere l’esempio celeberrimo degli “amici” della terza saletta del caffè Aragno, ritratti da Amerigo Bartoli (da Longhi a Bruno Barilli, Ungaretti, Cecchi, Cardarelli, Soffici e tanti altri), penso a Parma, ai vari caffè che Pietrino Bianchi frequentava coll’andare dell’anno seguendo il corso del sole e dove ci incantava per ore parlando di cinema e di qualunque altra cosa l’ospite di turno volesse sapere. Questa sua straordinaria capacità di affabulazione gli aveva in breve creato una tale fama che Enzo Biagi, recentemente, mi raccontava come lui e i suoi amici fossero venuti apposta da Bologna per sentirlo parlare. Una civiltà questa degli incontri al caffè che la nostra generazione è stata l’ultima a frequentare e che oggi è morta per sempre.

Su Longhi capace come nessuno di cogliere gli aspetti grotteschi della realtà c’è una specie di leggenda.

In effetti era un uomo molto spiritoso. Nell’inverno del ’40 andammo in viaggio a Assisi. Lui stava scrivendo quel suo bellissimo saggio su Stefano Fiorentino, di cui ci sono dei dipinti meravigliosi nella chiesa inferiore, e lì Mauro Pelliccioli, di cui Longhi era molto amico, stava restaurando gli affreschi di Giotto con le “Storie di san Francesco”. Con Longhi c’erano gli scolari ancora scolari, quelli come me che gli erano rimasti amici anche dopo la laurea e gli scolari “ideali”, come Giuliano Briganti, che studiava a Roma con Toesca. In treno verso Assisi, Longhi e Briganti si misero a fare uno un industriale milanese e l’altro un famoso intenditore d’arte, tale “Porcella”. Giocavano a chi faceva le attribuzioni più folli, con Longhi che parlava in perfetto milanese, come un attore di teatro dialettale. Ci fu veramente da morire dal ridere. A quel viaggio partecipava anche Antonio Santangelo, che alcuni anni prima aveva pubblicato l’Inventario degli oggetti d’arte della provincia di Parma. Ricordo ancora (e l’ho anche messo nel mio libro La camera da letto) quando Santangelo, nei primi anni Trenta, a piedi come un esploratore, arrivò alla piccola chiesa di Casarola (l’allora irraggiungibile paese dei miei avi sull’alto Appennino parmense) per schedare una bellissima croce astile del XIII secolo. Era un tipo molto simpatico, comunista, che beveva un gran numero di caffè.

Ad Assisi, siete saliti sui ponteggi per vedere i restauri di Giotto?

No, forse c’era troppo freddo o forse fu l’incontro con Pietro Toesca, che era lì a seguire il lavoro di Pelliccioli. Toesca, allora, non amava il suo vecchio scolaro Longhi. Così che lui gli fece molti inchini di circostanza e ci obbligò ad andare subito via. Tenga anche conto che in quegli anni Longhi non ci parlava mai di problemi di restauro e di tutela. Temi che credo abbia affrontato solo nell’ultimo periodo della sua vita. Per quanto riguarda Toesca, ci fu poi un grande riavvicinamento, tanto che Toesca, lasciando l’insegnamento a Roma, aveva idealmente designato come suo successore proprio Longhi. Anche con Berenson, negli ultimi anni, Longhi si riappacificò, dopo numerosi, precedenti problemi. Ad esempio, il notissimo giudizio sugli Indici del Berenson del ’32, che Longhi definì “nuovo orario delle ferrovie artistiche”. Di questo riavvicinamento seppi direttamente da Berenson. Una volta infatti, nella metà degli anni Cinquanta, mi chiamò Gino Magnani per invitarmi a cena a casa sua, dove Berenson era ospite. Il discorso cadde inevitabilmente su Longhi e Berenson raccontò come lo andasse spesso a trovare ai Tatti, dove insieme ricordavano i loro vecchi maestri, di cui Berenson gli chiedeva di fare quelle imitazioni in cui Longhi era impareggiabile.

Lei, alla data del viaggio a Assisi, era già laureato, ma non con Longhi.

No, perché nel ’38 lui prese l’anno sabbatico e io non potei laurearmi con lui. Devo dire però che Longhi non amava che chi si laureava con lui coltivasse altri interessi al di fuori della storia dell’arte. Pensi che nemmeno una persona così profondamente segnata dal magistero di Longhi (tuttavia un poeta) come Pierpaolo Pasolini si laureò con lui. Eppure Pasolini, nel dedicare nel 1962 a Longhi Mamma Roma nel 1962, gli si disse “debitore della sua folgorazione figurativa”. Del resto basterebbe lo straordinario episodio della ricotta nel film a più mani RoGoPag, per capire cos’era il rapporto di Pasolini con lastoria dell’arte. Anche se l’impianto figurativo della ricotta, tutto giocato su rimandi al Pontormo e al Rosso Fiorentino, molto deve a Longhi ma anche al volume La Maniera Italiana di Giuliano Briganti. Tanto che Fabien Gérard ha dimostrato che il titolo di una poesia di Pasolini di questi anni, “Una disperata vitalità”, viene proprio da una frase di quel libro.

Subito dopo la guerra fondaste Paragone. Pensavate di farne una rivista militante?

No, non direi. Anche se, per la parte artistica, con Longhi di mezzo era impossibile non essere schierati. Per quanto riguarda la sezione letteraria, la linea che decidemmo di seguire era quella seguita poi da Palatina, fondata sulla ricerca della qualità.

Ma Longhi aveva un ruolo anche nella sezione letteraria?

Il suo ruolo non era quello di dare indirizzi, ma solo di lettore molto attento del materiale destinato a Paragone letteratura. Fu lui a volere che per il primo volume delle Edizioni di Paragone sì stampassero le poesie della mia Capanna Indiana. Così come fu anche lui a suggerire che nel secondo o terzo volume di quelle stesse edizioni si pubblicasse Casa d’altri di Silvio D’Arzo.

Come nacque Paragone?

Fu nel 1950. Eravamo in pochissimi - Longhi, io, Francesco Arcangeli, Piero Bigongiari e Giorgio Bassani - il giorno in cui ci incontrammo a Bologna per gettare le basi della rivista. Ci si trovò immediatamente d’accordo su tutto. Compresa la grafica, che si decise di affidare a Carlo Mattioli, che avevo presentato io a Longhi e che, come al solito, fece un bellissimo lavoro. Tanto che ancor oggi la grafica di Paragone è quella di Mattioli. Alla fine della riunione andammo a trovare Morandi nel suo studio e lì persi l’occasione di poter acquistare un suo dipinto a un prezzo miyissimno. A me ne piaceva uno che si distaccava decisamente dalle nature morte bianche che, con minime variazioni luna dall’altra, Morandi stava facendo in quel periodo. Era una vista della casa davanti alla sua in via Fondazza, con i tetti sotto la neve, che ho poi avuto la sorpresa di ritrovare nel volume La Bologna di Morandi. “Ma non è finito”, mi disse Morandi, “lo venga mò a prendere quando sarà finito”. Ma io non ho osato, Morandi era un uomo difficile. Basterebbe pensare a come trattò il povero Francesco Arcangeli, forse il più dotato come qualità di scrittura degli allievi di Longhi, solo perché aveva osato scrivere nella sua monografia su Morandi una cosa probabilmente vera. Cioè che Morandi, oltre a Piero e Cézanne, aveva guardato i pittori di paesaggio dell’Ottocento bolognese. Morandi scartò il testo di Arcangeli (che venne poi pubblicato nelle edizioni del Milione, come fosse, e forse è, un romanzo) e fece sì che Ghiringhelli affidasse a Lamberto Vitali il compito di stendere una nuova monografia. Per questa vicenda Arcangeli passò tempi assai duri, che non gli impedirono di continuare ad amare il grande maestro della sua città fino alla fine.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.