Il Museo di Anatomia Umana di Pisa, un viaggio nel corpo umano tra mummie e teste imbalsamate

Le collezioni dei musei universitari traggono generalmente le proprie origini da una concezione illuminista, che modifica un approccio al sapere di tipo enciclopedico in uno di stampo specialistico. Guidate da questa nuova istanza, collezioni nate come Wunderkammer, con il proposito di stupire oltre che erudire, venivano smembrate per riformularsi in musei scientifici, appendici didattiche allo studio universitario. Le stesse vicende si possono leggere nei musei universitari di Pisa, dove ad esempio la Wunderkammer granducale, un tempo attigua agli ambienti dell’orto botanico, fu nel corso dei secoli disallestita per dar vita a più musei. Nonostante la specializzazione di queste realtà, alcune continuano a vantare cimeli afferenti a più campi, ed è questo il caso del Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini”, capace di coniugare nelle collezioni reperti scientifici, archeologici e artistici.

Le sue origini si legano allo studio della medicina e in particolare dell’anatomia nell’ateneo pisano, che fu tra i primi in Italia a possedere una scuola anatomica. Questa lungimiranza la si deve a Cosimo I dei Medici che nel XVI secolo istituì l’insegnamento di medicina, incentivando la didattica e la ricerca tramite l’utilizzo di cadaveri: questa pratica fino a quel momento poteva essere attuata solo nelle condizioni di illegalità, e rimarrà a lungo vietata nei territori sotto il dominio della Chiesa romana. Alla metà del Cinquecento, Pisa si dotò di un primo teatro anatomico, dove gli studenti potevano assistere alle lezioni condotte tramite la dissezione di cadaveri. Nel corso dei secoli il teatro trovò varie collocazioni, passando da via della Sapienza, ad un ambiente nello Spedale di Santa Chiara. Su queste premesse si formò il Museo Anatomico, che rispondeva essenzialmente a due necessità, ovvero a quella didattica, fondamentale quando non erano disponibili cadaveri, e a quella politica per tamponare la lacuna dell’assenza di una collezione anatomo-fisiologica, che era già presente in numerose università e città.

Nel 1829, Tommaso Biancini, professore di anatomia dette vita anche grazie al sostegno del granduca Leopoldo II, al primo Gabinetto Anatomico. Purtroppo per problemi di salute, non poté completare la sua attività di riordino, che fu invece portata avanti dal medico pistoiese Filippo Civinini. La collezione del Gabinetto inizialmente era composta da appena una sessantina di pezzi anatomici, ma ben presto si arricchì, con modelli che venivano dalla collezione personale di Civinini, che egli donò all’Università. Nel 1836 il medico divenne Direttore del museo, e in questa veste, viaggiò in largo e lungo per l’Italia, con lo scopo di ingrandire la collezione. In appena cinque anni, il museo poteva contare di ventitré collaboratori, e oltre centoventi donazioni di preparati anatomici provenienti da privati e musei, a cui si aggiungevano le ingenti donazioni di libri e manoscritti relativi ai pezzi anatomici.

Questo alacre lavoro fece si che nel 1841 erano 1327 i preparati conservati, che Civinini prontamente descrisse e catalogò. Nel primigenio museo ad elementi umani venivano accostati anche reperti di animali, di cui si trova ancora oggi testimonianza, che in un’epoca che ancora non aveva visto la teoria dell’evoluzione di Darwin, sollevò notevoli discussioni. Nel 1839 a Pisa si tenne la Prima Riunione degli Scienziati Italiani, congresso che riuniva studiosi da tutto il mondo, e in quell’occasione il Gabinetto Anatomico Pisano, il cui riordino si poteva dire concluso, fu proposto al pubblico.

Grazie al libro firme è possibile evincere come allora i visitatori non fossero solamente studiosi afferenti alle materie mediche, ma anche ingegneri, letterati, commercianti, artigiani, ecc. Anche i successori di Civinini arricchirono il museo, e questo afflusso continuò di buona lena, nonostante nel 1884 con la fondazione dell’Istituto di Anatomia Patologica venne allestito un museo di Anatomia Patologica, i cui preparati confluirono dal Museo di Anatomia Umana.

Oggi il museo si trova nell’Istituto di Anatomia Umana della Scuola Medica, a poche centinaia di metri dalla Torre pendente, e proprio dirimpetto all’Orto Botanico dell’Università di Pisa. In eleganti teche di ciliegio è disposta la grande e variegata collezione, che consta di cimeli di grande interesse.

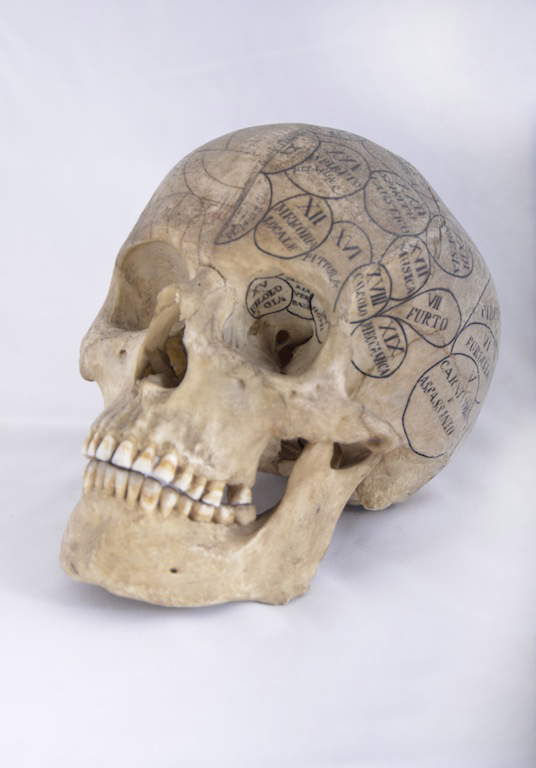

Ad esempio, una ricca raccolta di crani umani, di cui vale la pena menzionare un cranio con le ossa che lo compongono disarticolate (modello esploso) e una mappa frenologica, ovvero un teschio che mostra le concezioni della dottrina pseudoscientifica della frenologia, secondo la quale le attitudini psichiche e mentali di un individuo dipenderebbero dalla morfologia del cranio; quindi, a seconda delle sporgenze ossee si può essere dotati di “spirito assassino”, o predisposti per il “furto”, il “calcolo”, e così via. Ancora vasta è la raccolta osteologica, che vanta scheletri interi, alcuni composti artificialmente con fili metallici che tengono insieme le ossa, altri naturali, con la conservazione dei legamenti. E poi ancora scheletri di stature eccezionali, o appartenenti alle diverse popolazioni umane. Di una discreta consistenza è la collezione embriologica, che attraverso preparati secchi, mette in mostra scheletri di feti e neonati, dai sessanta giorni di vita fino ai 2 anni.

I preparati anatomici, talvolta ottenuti a secco altre conservati in alcool, si dispiegano in tutto lo spazio. Questi permettono di isolare e spiegare differenti fenomeni e apparati ad esempio nella sezione di angiologia si trovano preparati dedicati al cuore e ai vasi sanguigni, realizzati con la tecnica dell’imbalsamazione e con l’iniezione di gesso colorato nelle cavità. Nel museo sono presenti inoltre le statue anatomiche, ottenute da cadaveri interi, che mostrano l’organismo umano nella sua completezza, oppure in sezioni. Curiosi sono due preparati dermatologici, rappresentati alcune sezioni di epidermide tatuata, con tatuaggi che risalgono addirittura al 1820, mostrando come questa pratica oggi molto in voga abbia origini decisamente antiche.

Sono presenti modelli ottenuti con i materiali più variegati: in cera colorata è l’interessante corpo di un giovane uomo a dimensioni reali, il quale mostra anche una certa ricercatezza estetica, nella sua malinconica posa di abbandono. Piuttosto celebre è la mummia di Gaetano Arrighi, un criminale che nella prima metà del XIX secolo, si trovava recluso nel bagno penale di Livorno. Alla morte il suo corpo, non richiesto da alcun familiare, fu la base per sperimentare una tecnica di imbalsamazione inventata dal medico palermitano Giuseppe Tranchina. Questo metodo prevedeva delle iniezioni di arsenico e mercurio per contrastare il deperimento, e come si può vedere dallo stato di conservazione, si dovette rivelare piuttosto funzionale.

La mummia di Arrighi fu conservata per lunghissimi anni nell’Ospedale Civico di Livorno, dimenticata in qualche seminterrato, quando non molti anni fa fu finalmente ritrovata e lasciata al Museo di Anatomia Umana di Pisa.

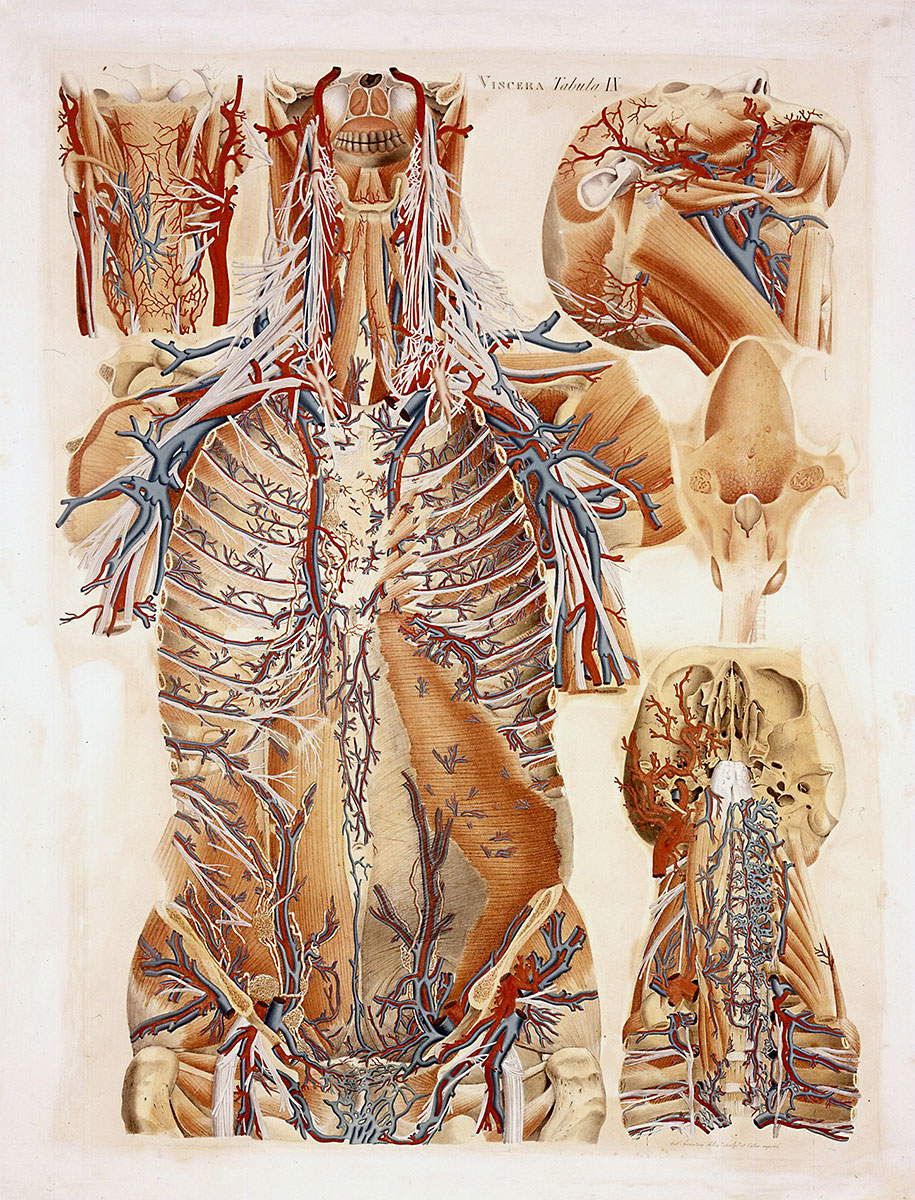

Di grande fascino sono le Tavole di Mascagni realizzate da Paolo Mascagni, professore nell’ateneo pisano nel XIX secolo, che si conservano lungo la galleria del primo piano della Sezione di Anatomia Umana. Mascagni ideò delle sontuose tavole anatomiche ad acquarello, che raffigurano il corpo umano a grandezza naturale, nelle sue varie componenti, e in origine adornavano le pareti del teatro anatomico.

Un nucleo certamente eterogeno per la collezione anatomica, ma di sicuro interesse, è anche la ricca raccolta archeologica, composta da numerosi cimeli. Tra questi si annoverano oltre un centinaio di vasi appartenenti alle popolazioni precolombiane come i Chimù, che in origine vivevano lungo la costa del Perù. Sono artefatti realizzati tra il XII e il XVI secolo, che furono impiegati come corredi funerari, e in cui furono rivenuti al loro interno anche resti vegetali, oggi disposti in ampolle di vetro in museo.

Vasi talvolta di forme antropomorfe, o decorati da effigi di animali, a cui appartengono anche i vasi fischiatori, nome derivato dal rumore emesso dall’aria quando il contenitore veniva svuotato, pervennero al museo già nella seconda metà dell’Ottocento, grazie agli scavi effettuati da Carlo Regnoli, e la collezione si arricchì anche attraverso le donazioni della baronessa Elisa de Boileau. Afferenti alla stessa raccolta, sono crani, utensili e stoffe e alcuni fardos, involucri composti di stoffe che avvolgevano il defunto. A questi si aggiungono anche due mummie intere, ottenute attraverso un processo spontaneo favorito dal clima arido della costa peruviana, colte in posizione fetale che è possibile mettere in relazione con qualche pratica spirituale e religiosa. Una delle due mummie peraltro mostra anche un cranio artificialmente deformato.

Ancor più inquietante è una selezione di teste imbalsamate, sempre di origine peruviana. Sono otto teste, tra cui quelle di due bambini di pochi mesi, appartenenti a individui che furono decapitati. Studi recenti hanno ipotizzato che i resti potrebbero ricondursi a uomini di origine europea, forse vittime di un massacro, ma le informazioni al riguardo sono ancora limitate.

Riconducibili con ogni probabilità alla spedizione franco-toscana condotta in Egitto tra il 1828-29 dai celebri egittologi Ippolito Rosellini e Jean-François Champollion, sono due mummie egizie, di cui una ancora conservata nel suo sarcofago. Il sepolcro è ancora dotato dei suoi splendidi dipinti policromi, uno raffigurante una processione di divinità, e l’altro la “pesata delle anime”. Una delle mummie, recentemente sottoposta a indagini, ha mostrato l’assenza di organi dovuta all’eviscerazione rituale che si applicava sul cadavere per conservarlo, e una narice dilatata, poiché da quella cavità si estrae l’encefalo del defunto.

Certamente la collezione del Museo di Anatomia Umana dell’Università di Pisa non è una visita consigliabile agli spiriti più impressionabili, ma ciononostante grazie alla sua raccolta variegata e multidisciplinare, sa offrire un’esperienza di grande interesse non solo per gli studiosi di medicina e anatomia, ma anche per gli appassionati di antropologia e archeologia, e per tutti coloro che vogliono aver maggior cognizione sulla natura dell’uomo. Peraltro, un risvolto forse non ricercato dagli ordinatori del museo, è quello di divenire una sorta di memento mori, una plastica dimostrazione di come l’esistenza umana sia da sempre contraddistinta da una certa effimerità.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

L'autore di questo articolo: Jacopo Suggi

Nato a Livorno nel 1989, dopo gli studi in storia dell'arte prima a Pisa e poi a Bologna ho avuto svariate esperienze in musei e mostre, dall'arte contemporanea, alle grandi tele di Fattori, passando per le stampe giapponesi e toccando fossili e minerali, cercando sempre la maniera migliore di comunicare il nostro straordinario patrimonio.