Il ruolo etico dell’arte di fronte agli orrori della guerra. A Parma una mostra di artisti storici e contemporanei

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, il Palazzo del Governatore di Parma ospita dal 12 aprile al 25 maggio 2025 la mostra collettiva Se questo è un uomo. L’Arte ricorda. L’Umanità resiste. Opere 1945-2025, curata da Chiara Canali e ispirata all’omonimo romanzo di Primo Levi.

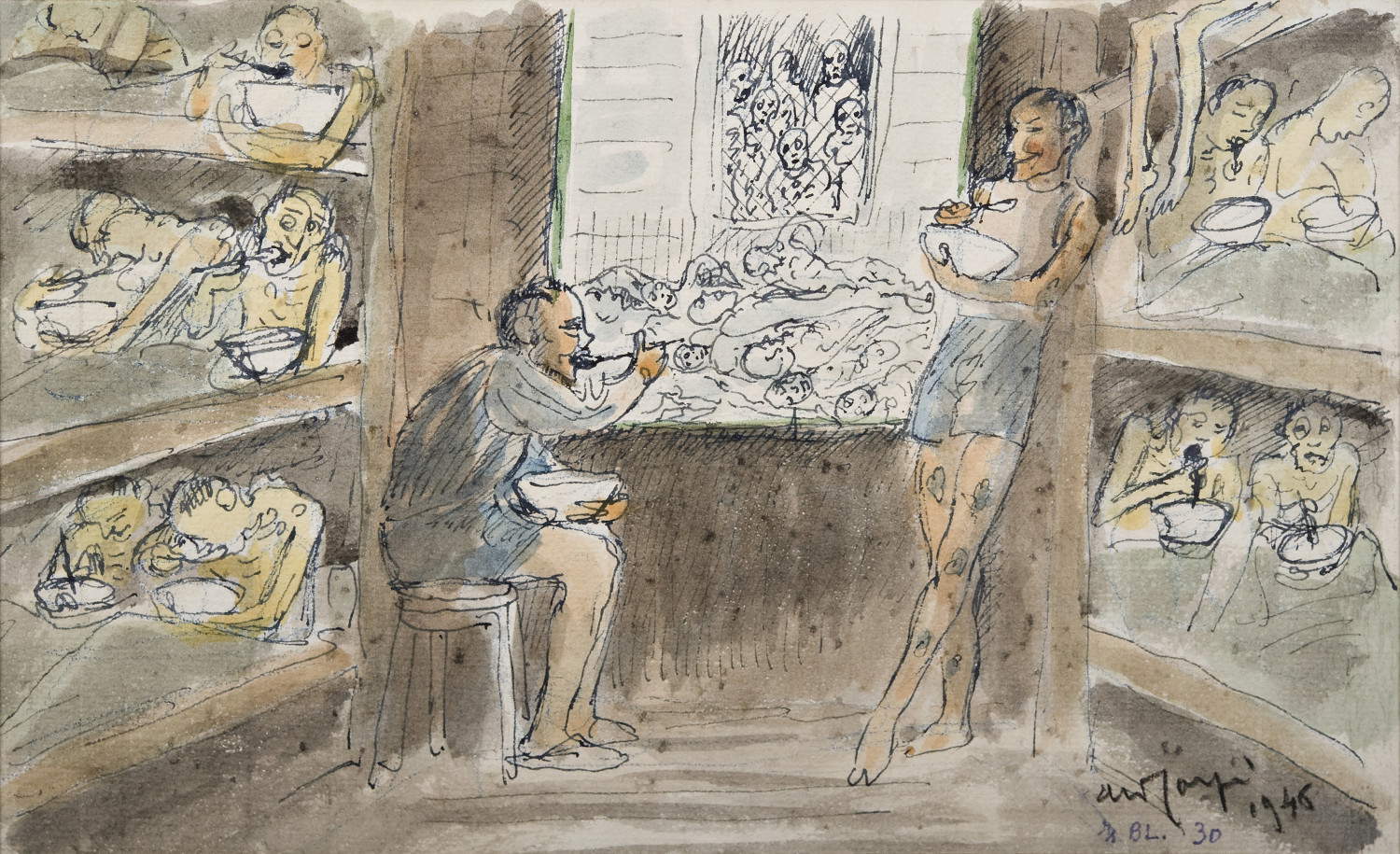

Attraverso una rilettura dell’opera di Levi, l’esposizione offre una rappresentazione dell’umanità del Novecento, segnata dai drammi bellici, dalla perdita dell’identità e dall’emergere dell’inconscio. La mostra testimonia il ruolo etico dell’arte nel risvegliare le coscienze di fronte agli orrori della guerra, ai crimini perpetrati nei campi di sterminio e alla tenace resistenza contro l’oppressione. Tra le opere esposte figurano quelle di Aldo Carpi (docente dell’Accademia di Belle Arti di Milano, successivamente internato a Mauthausen-Gusen), dei protagonisti del Realismo Esistenziale milanese come Bepi Romagnoni, Giuseppe Guerreschi, Gianfranco Ferroni, Mino Ceretti, Tino Vaglieri, insieme ad autori di altre provenienze come Renzo Vespignani e Alberto Sughi.

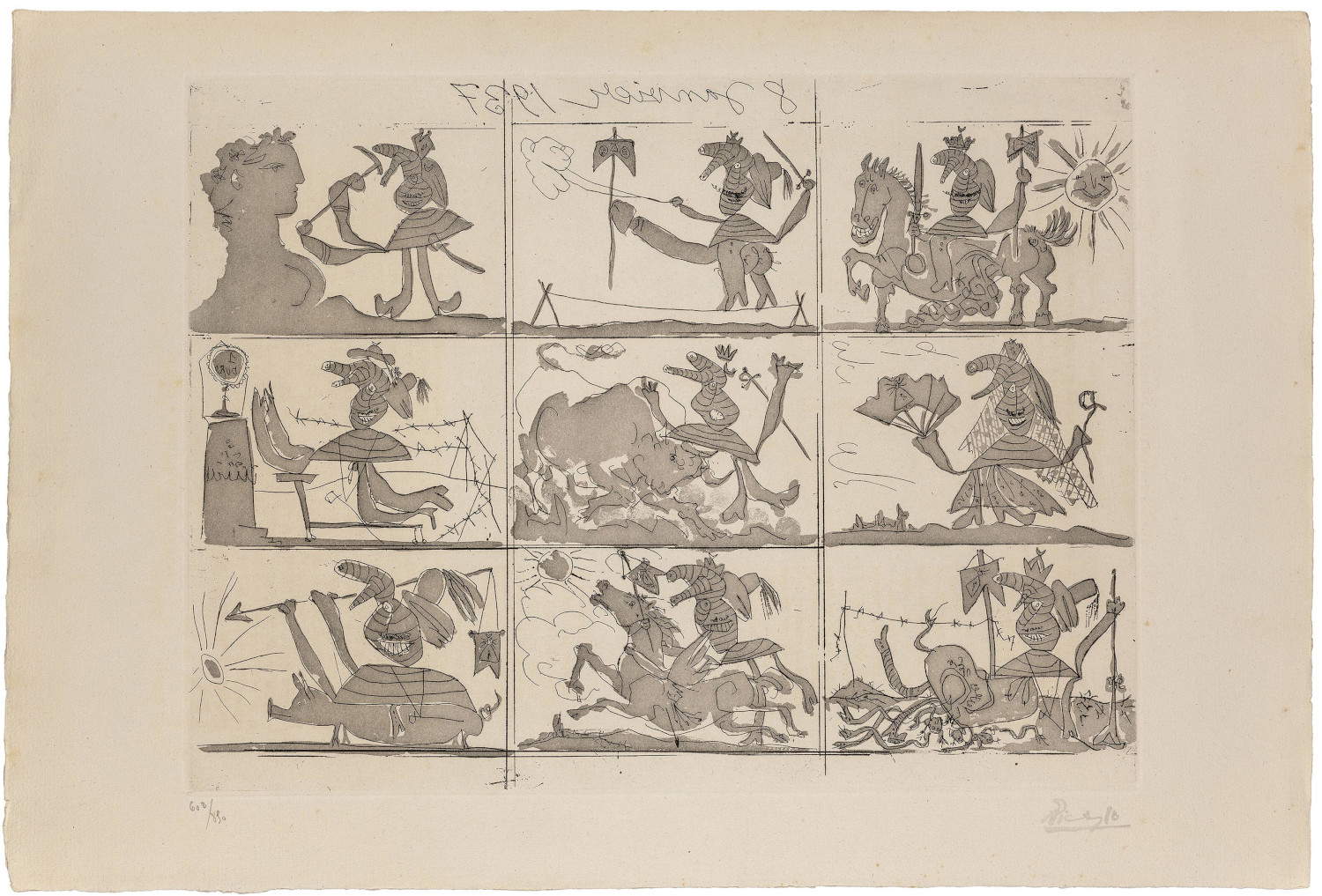

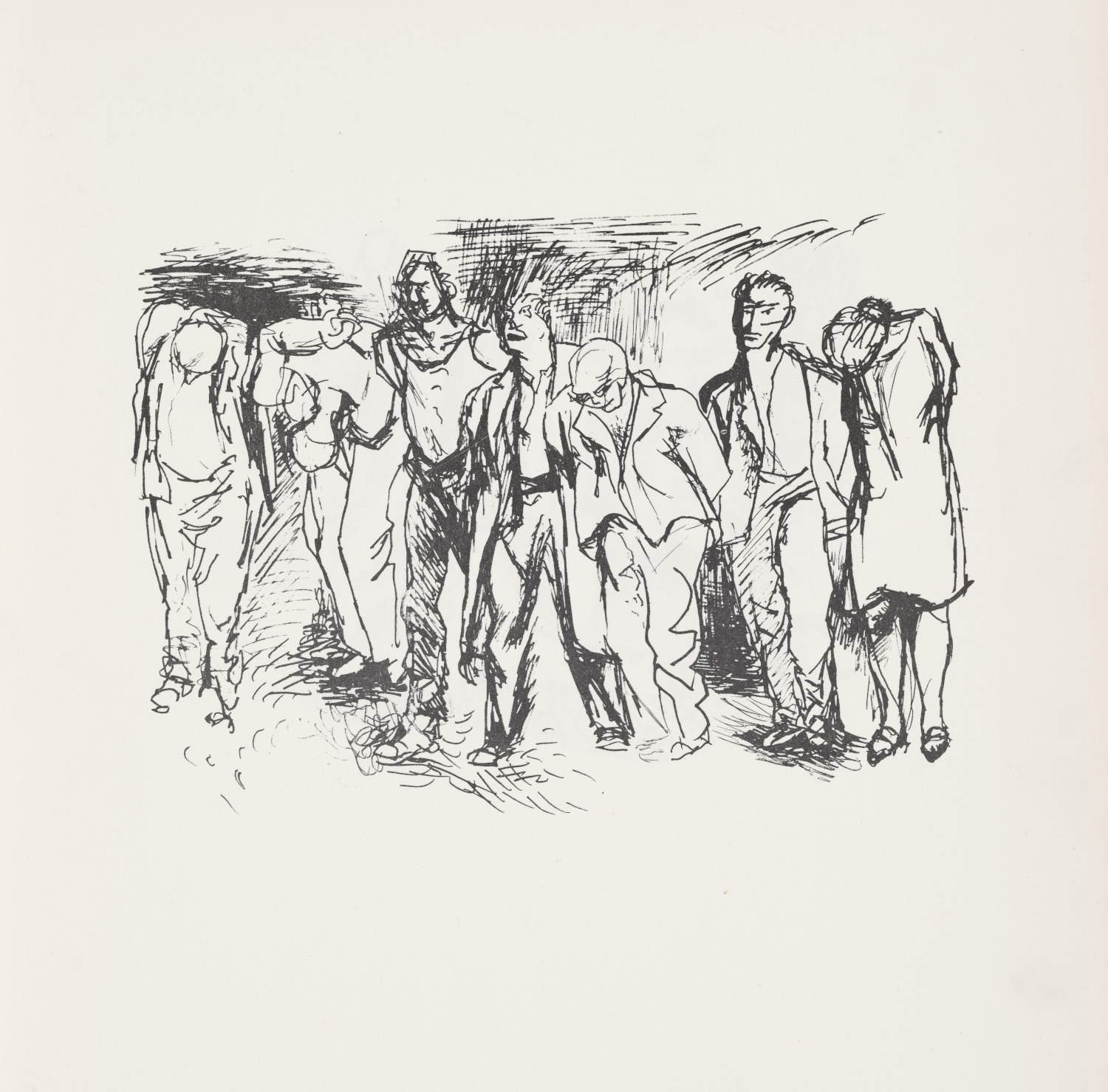

Le opere di questi artisti non si limitano a una ricerca estetica, ma incarnano il sentimento di una generazione che, pur devastata dalla guerra, cerca di ricostruire il proprio futuro sulle rovine del passato. Il loro linguaggio pittorico è accomunato da una poetica condivisa e da una forte denuncia nei confronti della brutalità del potere, della precarietà dell’esistenza e dell’alienazione dell’uomo moderno. Tra le opere di denuncia, spiccano le acqueforti Sueño y Mentira de Franco (1937) di Pablo Picasso e la raccolta di disegni di Renato Guttuso, Gott mit Uns – Dio è con noi (frase incisa sulle fibbie dei nazisti), un ciclo che racconta non solo gli orrori della guerra, ma anche l’impegno dei partigiani e il valore della Resistenza, intesa come lotta per la libertà.

Il tema del martirio, riletto in chiave cristologica, emerge nelle Crocifissioni di Aldo Borgonzoni e Remo Brindisi, dove l’essere umano, annichilito dalle violenze, assume i tratti di un Cristo oltraggiato, trasformando la vicenda del perseguitato in una tragedia contemporanea. Tra i libri d’artista esposti, si distingue Cadastre de cadavres (1974) di Zoran Music, internato a Dachau, che dopo venticinque anni rielabora attraverso l’arte il trauma dei campi di concentramento, trasformando quell’inferno in una tragedia universale.

Un’intera sezione è dedicata alla scultura della Memoria e della Resistenza, realizzata da artisti che, dopo la Liberazione, hanno orientato la loro produzione verso tematiche di impegno civile, anche attraverso opere monumentali. Le rappresentazioni ispirate alla lotta partigiana caratterizzano gran parte della scultura italiana del periodo. Ne sono esempio il Monumento al Partigiano e alla Partigiana (1947) di Luciano Minguzzi, dedicato alla battaglia antinazista di Porta Lame a Bologna, il Monumento al Partigiano (1954-56) di Mario Mazzacurati a Parma, realizzato con l’architetto Lusignoli, e il cancello bronzeo del Mausoleo delle Fosse Ardeatine, opera di Mirko Basaldella del 1950, evocato dalla scultura Motivo spinato presente in mostra.

L’esposizione esplora inoltre il volto e la figura umana nel Novecento, spesso ritratta come simbolo di dolore e sofferenza, espressione di un’umanità lacerata. I volti e i corpi, privi di tratti definiti, appaiono deformati da urla e smorfie di angoscia, testimoniando il senso di disperazione dell’uomo contemporaneo. Un esempio emblematico è rappresentato dalle opere di Francis Bacon, i cui corpi mostruosi e distorti hanno influenzato generazioni di artisti successivi.

Nella sezione dedicata all’arte contemporanea, figurano i lavori degli esponenti della Nuova Figurazione Italiana, nati tra gli anni Sessanta e Ottanta, caratterizzati da un linguaggio pittorico che oscilla tra il post-espressionismo e l’iper-realismo. Qui, la figura umana sembra prigioniera di un incubo fatto di terrore e solitudine, come in un limbo infernale in cui perde identità, dignità e speranza. Scene di guerra, persecuzione e violenza emergono nelle opere di Paul Beel, Francesco Lauretta, Enrico Robusti, Sergio Padovani, mentre un’umanità fragile e indifesa, evocata dalla definizione di Primo Levi, si riflette nei lavori di Agostino Arrivabene, Roberto Coda Zabetta, Marco Fantini, Greta Frau, Giovanni Iudice, Federico Lombardo, Paolo Maggis, Andrea Martinelli, Lorenzo Puglisi, Desiderio Sanzi e Santiago Ydanez.

L’ultima sezione si focalizza sul rapporto tra arte, tecnologia e Intelligenza Artificiale, esplorando l’interazione tra uomo, animale e macchina. Attraverso le opere di Giuseppe Lo Schiavo, Davide Maria Coltro e Mario Klingemann, si solleva una riflessione critica sull’uso consapevole della ragione e sui rischi legati alla delega del pensiero e della volontà a entità esterne.

Il percorso espositivo si compone di circa 100 opere di 65 artisti, sia storici che contemporanei, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private, tra cui il Museo Monumento al Deportato e la Fondazione Fossoli di Carpi, la Raccolta d’Arte del Comune di Marzabotto, la Raccolta Lercaro di Bologna, le Collezioni d’Arte di Fondazione Cariparma – Donazione Corrado Mingardi, la Fondazione VAF-Stiftung di Francoforte, la Fondazione The Bank ETS – Istituto per gli Studi sulla Pittura Contemporanea, la Collezione Giampaolo Cagnin e la Collezione Barilla di Arte Moderna di Parma.

Gli artisti della sezione storica sono: Valerio Adami, Francis Bacon, Mirko Basaldella, Ubaldo Bertoli, Aldo Borgonzoni, Floriano Bodini, Remo Brindisi, Aldo Carpi, Mino Ceretti, Agenore Fabbri, Gianfranco Ferroni, Luigi Grosso, Giuseppe Guerreschi, Renato Guttuso, Trento Longaretti, Alberto Longoni, Marino Mazzacurati, Luciano Minguzzi, Henry Moore, Ennio Morlotti, Zoran Music, Mario Nanni, Pablo Picasso, Diego Rambelli, Antonio Recalcati, Bepi Romagnoni, Alberto Sughi, Ernesto Treccani, Tino Vaglieri, Renzo Vespignani, Tono Zancanaro, Giuseppe Zigaina.

Nella sezione contemporanea sono presenti: Agostino Arrivabene, Paul Beel, Thomas Berra, Chiara Calore, Roberto Coda Zabetta, Nebojsa Despotovic, Fulvio Di Piazza, Marco Fantini, Greta Frau, Alessandro Giannì, Alfio Giurato, Federico Guida, Giovanni Iudice, Francesco Lauretta, Gaia Lionello, Federico Lombardo, Marco Luzi, Paolo Maggis, Andrea Martinelli, Michele Moro, Enrico Robusti, Sergio Padovani, Alessandro Papetti, Lorenzo Puglisi, Giuliano Sale, Desiderio Sanzi, Davide Serpetti, Cristiano Tassinari, Nicola Verlato, Santiago Ydanez.

Infine sono esposte le opere digitali di Davide Maria Coltro, Giuseppe Lo Schiavo e Mario Klingemann.

Promossa dalle associazioni culturali 360° Creativity Events ed Art Company, la mostra rientra nel palinsesto della nona edizione di PARMA 360 Festival e ha il contributo del Comune di Parma, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cariparma, a cui si aggiungono un’ampia rete di partner pubblici e privati. La mostra ha, inoltre, ottenuto la concessione del patrocinio da parte della Fondazione Memoria della Deportazione di Milano – in cui è affluita tutta la documentazione di oltre 50 anni di attività dell’ANED, della Fondazione Fossoli di Carpi, del Comitato provinciale ANPI Parma e di AICVAS (Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna). Accompagna la mostra il libro-catalogo SE QUESTO È UN UOMO. L’Arte ricorda. L’Umanità resiste. Opere 1945-2025 edito da Dario Cimorelli Editore, promosso da BPER, con testi di presentazione della curatrice Chiara Canali e dei critici Cesare Biasini Selvaggi e Cristian Valenti.

Per info: www.parma360festival.it

Orari: Da mercoledì a domenica dalle 10 alle 19. Chiuso il lunedì e il martedì.

Informazioni sulla mostra

| Titolo mostra | Se questo è un uomo. L’Arte ricorda. L’Umanità resiste. Opere 1945-2025 | Città | Parma | Sede | Palazzo del Governatore | Date | Dal 12/04/2025 al 25/05/2025 | Artisti | Renato Guttuso, Pablo Picasso, Aldo Carpi, Zoran Music, Santiago Ydanez | Curatori | Chiara Canali | Temi | Novecento |

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE