di

Redazione

, scritto il 19/07/2021

Categorie: Mostre / Argomenti: Milano - Donatello - Michelangelo Buonarroti - Scultura - Castello Sforzesco - Tullio Lombardo - Bertoldo di Giovanni - Antonio Pollaiolo - Bartolomeo Bellano - Bambaia - Francesco di Giorgio Martini - Sansovino - Giovanfrancesco Rustici - Cristoforo Solari

Dal 21 luglio al 24 ottobre 2021, il Castello Sforzesco a Milano ospita “Il Corpo e l'Anima”, una grande mostra sulla scultura del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo, con 120 opere.

Dal 21 luglio al 24 ottobre 2021, le Sale Viscontee del Castello Sforzesco di Milano ospitano la mostra Il Corpo e l’Anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana del Rinascimento, a cura di Marc Bormand (conservatore al dipartimento delle sculture al Louvre), Beatrice Paolozzi Strozzi (direttrice del Museo Nazionale del Bargello dal 2001 al 2014) e Francesca Tasso (conservatrice responsabile delle Raccolte artistiche del Castello Sforzesco): obiettivo della rassegna è quello di utilizzare la scultura, in dialogo con le altre arti (pittura, disegnie altri manufatti) per evidenziare i principali temi dell’arte italiana nella seconda metà del Quattrocento. L’esposizione illustra dunque la scultura italiana del Rinascimento, che ha visto all’opera molti grandi artisti, tra i quali Donatello e Michelangelo ma anche Tullio Lombardo, Bertoldo di Giovanni, Antonio Pollaiolo, Bartolomeo Bellano, Bambaia, Francesco di Giorgio Martini, Sansovino, Giovanfrancesco Rustici, Cristoforo Solari, e molti altri.

Protagonista dellamostra è la figura umana, nel suo essere corpo e anima, nell’interpretazione innovativa data dagli scultori del tempo. Il corpo e l’anima non si contrappongono nella scultura del Rinascimento, ma al contrario, secondo le teorie di Leon Battista Alberti, i movimenti (ovvero le pulsioni) dell’anima sono rese visibili dall’attitudine dei corpi, così come il tormento fisico è finalizzato a commuovere lo spettatore. Gli artisti interpretano questa caratteristica in tutta la sua ricchezza, rappresentando i corpi a riposo, in movimento, mentre stanno lottando, mentre sognano, evidenziando le emozioni dell’anima, tanto nell’ambito sacro quanto in quello profano, in un modo sia ferocemente espressivo sia, al contrario, dolce e delicato.

A partire dalla seconda metà del Quattrocento, la produzione artistica rinascimentale non si può più limitare al solo punto di vista fiorentino. In un’Italia divisa politicamente da Venezia a Roma passando per Siena, Bologna, Padova, Mantova, Milano, Pavia, fioriscono stili differenti, che si diffondono grazie a molti artisti di talento che si spostano in tutta Italia seminando le loro idee, e confrontandosi comunque con le diversità delle tradizioni locali. Innovazioni fiorentine e tradizioni locali (senza dimenticare l’influenza dell’arte cortese fiamminga e della Borgogna) si mescolano in ciascuno di questi focolai creativi, per dare vita a una straordinaria varietà di linguaggi artistici.

|

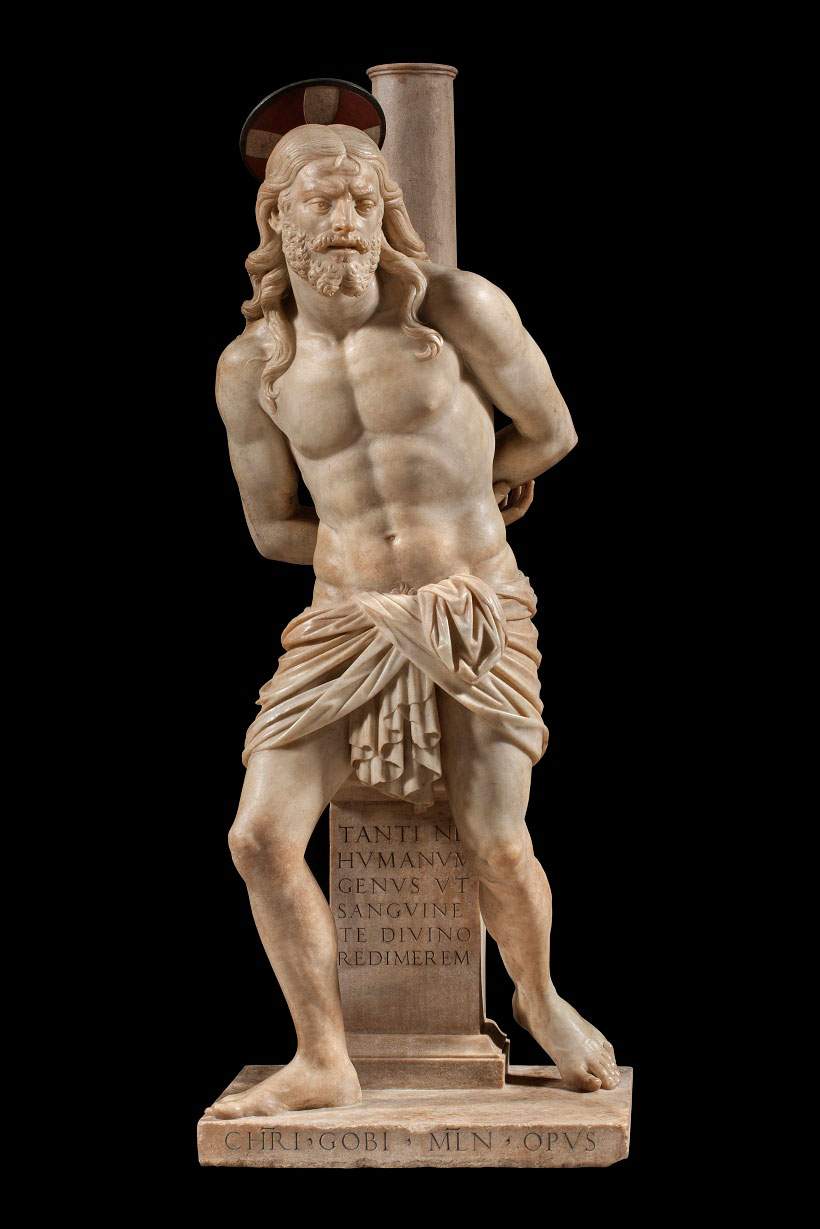

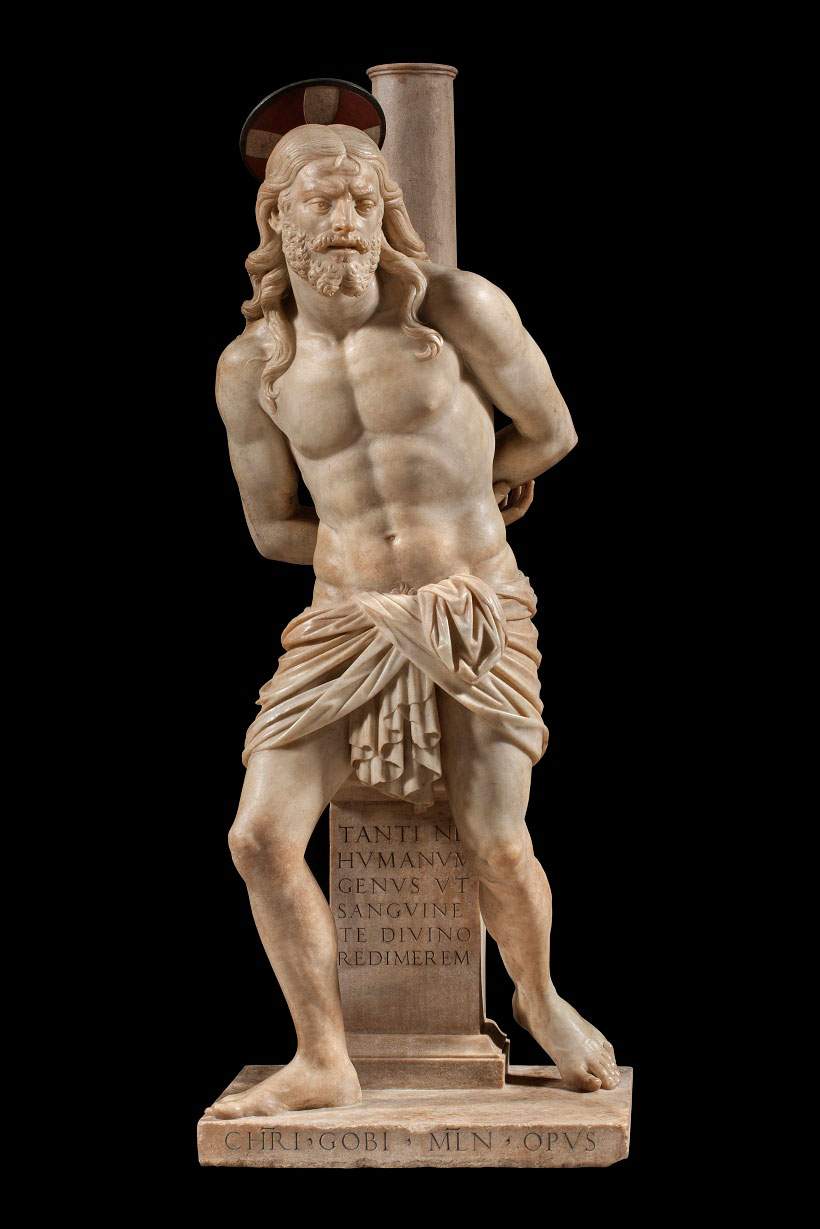

| Cristoforo Solari, Cristo alla colonna (inizio del XVI secolo; marmo, altezza 195 cm; Milano, Veneranda Fabbrica del Duomo)

|

|

| Antonio di Jacopo Benci detto Antonio del Pollaiolo, Ercole e Anteo (1475-1480 circa; bronzo, 44 x 27 x 35 cm; Firenze, Museo Nazionale del Bargello)

|

|

| Agostino di Duccio, Santa Brigida di Svezia riceve la regola del suo ordine (1459; marmo, 42,5 x 63,8 x 7 cm; New York, The Metropolitan Museum)

|

|

| Giovanfrancesco Rustici, Scena di combattimento: cavaliere che si difende contro quattro soldati (1506-1511 circa; terracotta con tracce di bronzo, 46,5 x 44,5 x 24 cm; Parigi, Louvre, Département des Sculptures)

|

Le sezioni della mostra

La mostra è articolata in quattro sezioni (“Guardando gli antichi: il furore e la grazia”, “L’arte sacra: commuovere e convincere”, “Da Dionisio ad Apollo”, “Roma Caput mundi”) e accoglie più di 120 opere con prestiti provenienti dai più prestigiosi musei al mondo: dal Metropolitan Museum di New York, dal Louvre di Parigi, dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, dal Museo del Prado di Madrid, dal Museo Nazionale del Bargello di Firenze, dal Victoria&Albert Museum di Londra, dalle collezioni dei Reali d’Inghilterra.

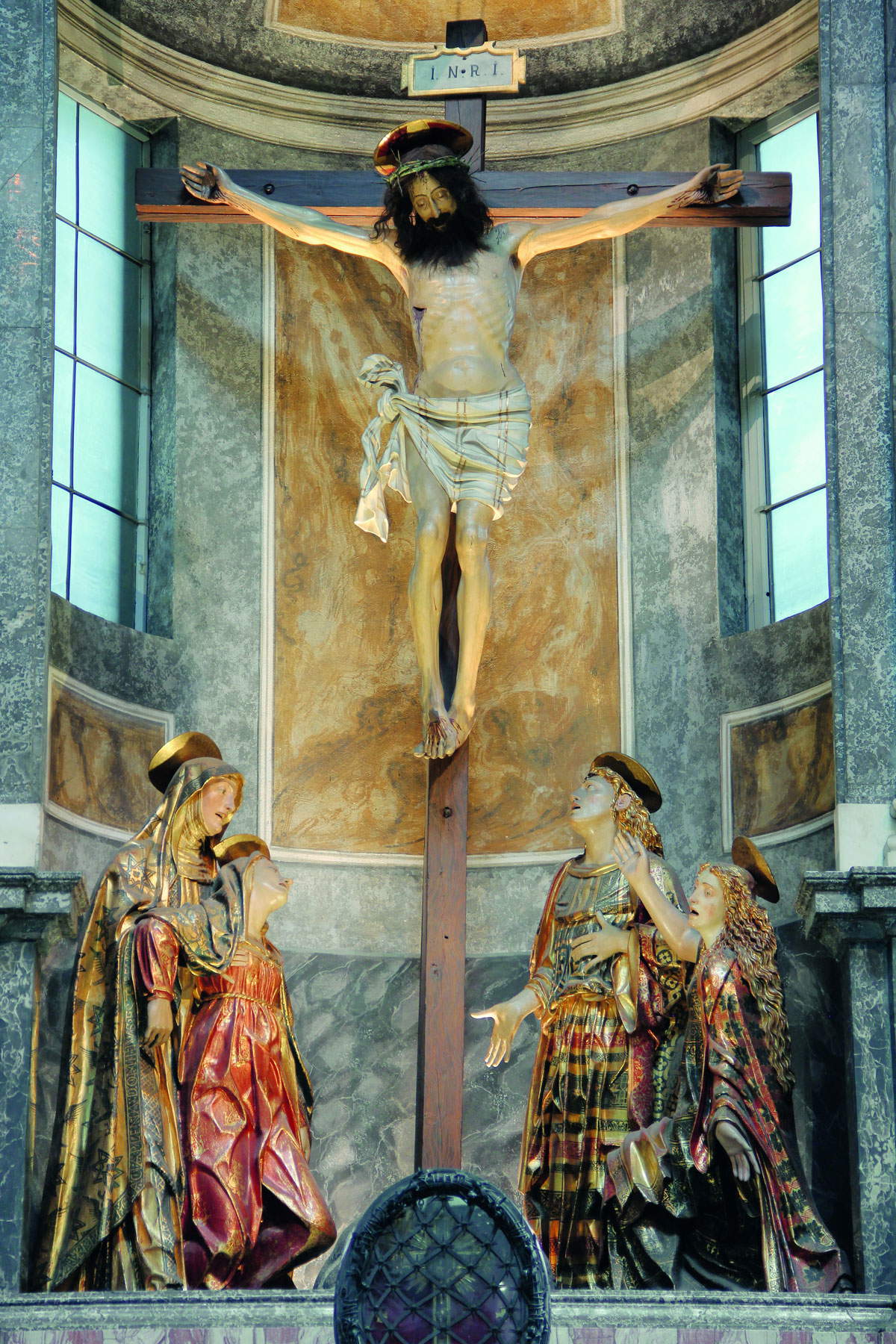

Il furore e la grazia costituiscono il primo grande tema trattato nel percorso. L’interesse per le composizioni complesse e per l’esasperazione dei movimenti del corpo diventa prevalente in numerosi scultori e verrà documentato attraverso opere di Antonio del Pollaiolo, Francesco di Giorgio Martini o Bertoldo di Giovanni, fino ad arrivare a Verrocchio, Leonardo e Gianfrancesco Rustici, mettendo in gioco sia la complessità della forza muscolare e le torsioni del corpo maschile sia l’effetto espressivo delle più intense passioni dell’anima. All’opposto, eleganti drappeggi permettono agli artisti di rivelare il fascino della figura umana, la cui leggerezza è messa in valore dal movimento di abiti e di veli, in una pratica di svelamento che arriva poi alla rappresentazione della grazia attraverso il nudo, sia femminile sia maschile. Commuovere e convincere diventano le due parole chiave nella scultura religiosa: in seguito al lavoro compiuto da Donatello intorno al 1450, l’emozione e i moti dell’animo prendono posto al centro delle pratiche artistiche, nella volontà di toccare profondamente e persino violentemente l’animo dello spettatore. È quindi un vero teatro dei sentimenti quello che si dipana in Italia settentrionale tra 1450 e 1520, in particolare nei gruppi di Deposizione del Cristo, come quelli di Guido Mazzoni in Emilia e di Giovanni Angelo del Maino in Lombardia. Questa ricerca del pathos religioso s’incarna anche nelle commoventi figure di Maria Maddalena o di san Gerolamo che fioriscono in Italia in questa stagione.

Proseguendo, tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento la riflessione sull’antichità classica si esprime nelle opere elaborate a partire dai grandi modelli classici come il Laocoonteo lo Spinario, muovendosi tra i due estremi dell’apollineo e del dionisiaco. Contemporaneamente a ciò che avviene nell’ambito della pittura (si veda lo stile dolce di Perugino o del giovane Raffaello) la scultura sviluppa la ricerca di una nuova armonia che trascende il naturalismo dei gesti e dei sentimenti estremi: si verifica questo in modo particolarmente evidente in Veneto e in Lombardia (con Riccio, l’Antico, il Moderno, Cristoforo Solari, Antonio Lombardo, fino a Bambaia), ma questa ricerca di bellezza espressiva s’incarna con uguale forza anche in Toscana (Jacopo Sansovino, Baccio da Montelupo, Andrea della Robbia). Infine, a partire dalla fine del secolo si ritorna a Michelangelo per trovare una sintesi formale che integri la conoscenza scientifica del corpo, l’ideale assoluto di bellezza e la volontà di superare la natura con l’arte, secondo un percorso che dal classicismo giovanile del Cupido attraverso il titanismo degli Schiavi del Louvre (a Parigi), approda all’ineffabile e al sublime della Pietà Rondanini (a Milano).

|

| Leonardo da Vinci (attribuito), Cavaliere su destriero impennato (inizi del XVI secolo; bronzo, patina verde scuro, 24 x 28 x 15 cm; Budapest, Szépmuveszéti Múzeum)

|

|

| Guido Mazzoni, Maria Maddalena (1485-1489; terracotta con tracce di policromia, 66 x 42 x 42,5 cm; Padova, Museo d’Arte Medievale e Moderna)

|

|

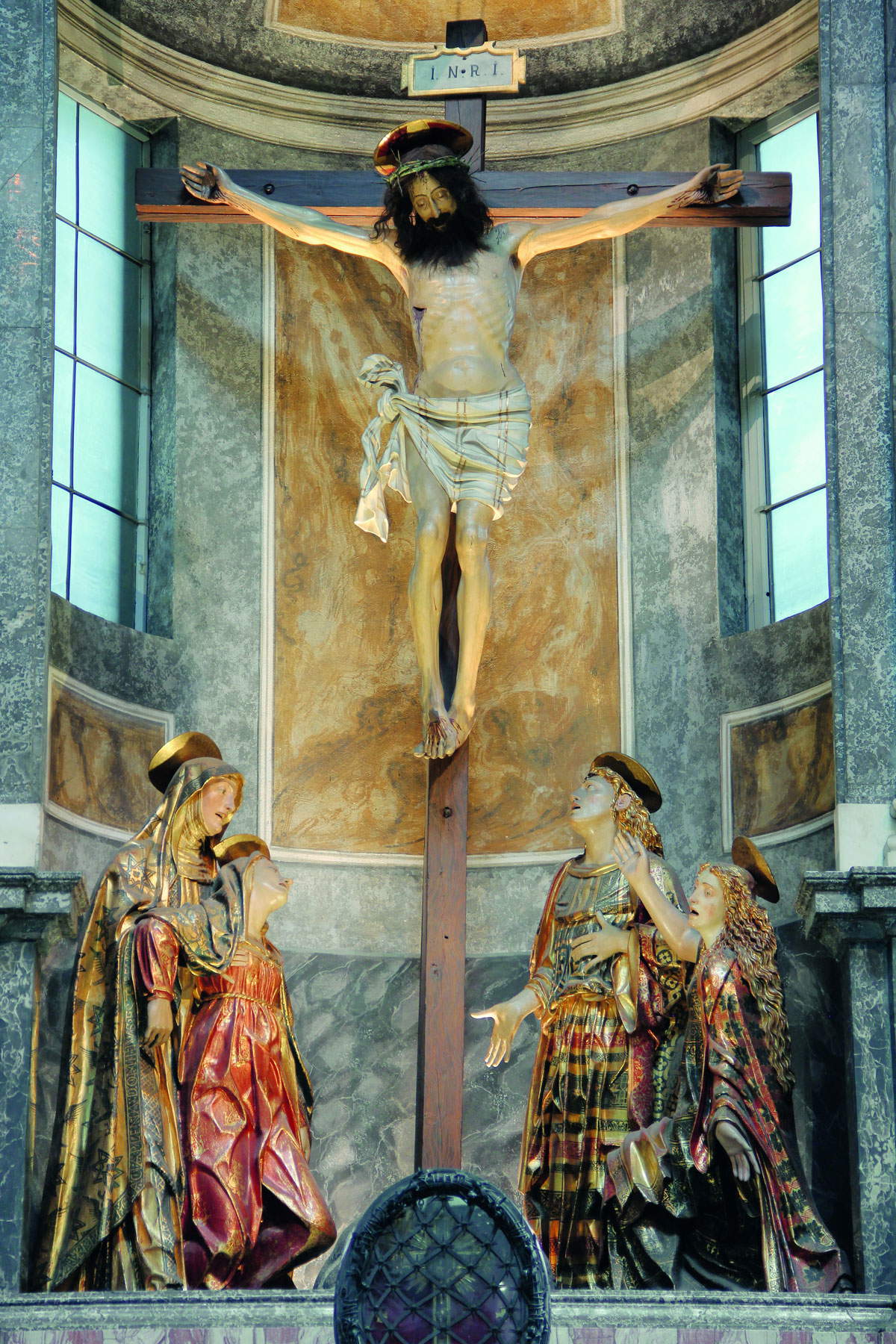

| Giovanni Angelo del Maino, Maria Maddalena e San Giovanni Evangelista (prima del 1515; legno intagliato, dorato e dipinto, altezza 135 e 177 cm; Como, Duomo)

|

|

| Andrea della Robbia, Cristo in pietà (1495 circa; terracotta invetriata, 70 x 105 cm; Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio)

|

Informazioni pratiche

Promossa dal Musée du Louvre di Parigi, dal Comune di Milano | Cultura e dalla Soprintendenza del Castello Sforzesco, la mostra è organizzata da Civita Mostre e Musei. Finestre sull’Arte è media partner della rassegna. Un catalogo scientifico edito in italiano e francese a cura di Officina Libraria accompagna la mostra. La mostra è visitabile negli orari di apertura dei Musei del Castello Sforzesco: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17:30. Ultimo ingressoore 17 (solo visitatori già in possesso di biglietto. La biglietteria chiude alle ore 16.30). Chiuso il lunedì, il 25 dicembre, il 1° gennaio, il 1° maggio. Il biglietto è unico per i Musei del Castello e per le mostre: € 10,00 intero; € 8,00 ridotto 18-25 anni e over 65; Gratuito under 18. La mostra è gratis per tutti ogni primo e terzo martedì del mese dalle ore 14. Per l’elenco completo delle categorie aventi diritto a riduzioni e gratuità è possibile visitare l’apposita pagina sul sito del Castello Sforzesco. Per tutte le ulteriori info, visitare il sito del Castello Sforzesco.

|

| Tullio Lombardo e bottega, Giovane guerriero (1490-1500 circa; marmo, 87,6 x 53,4 x 35,6 cm; New York, The Metropolitan Museum)

|

|

| Michelangelo Buonarroti, Cupido (1497; marmo, 94 x 33,7 x 35,6 cm; Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, inv.R 26 350, in deposito a New York, The Metropolitan Museum of Art, L. 2009.40)

|

|

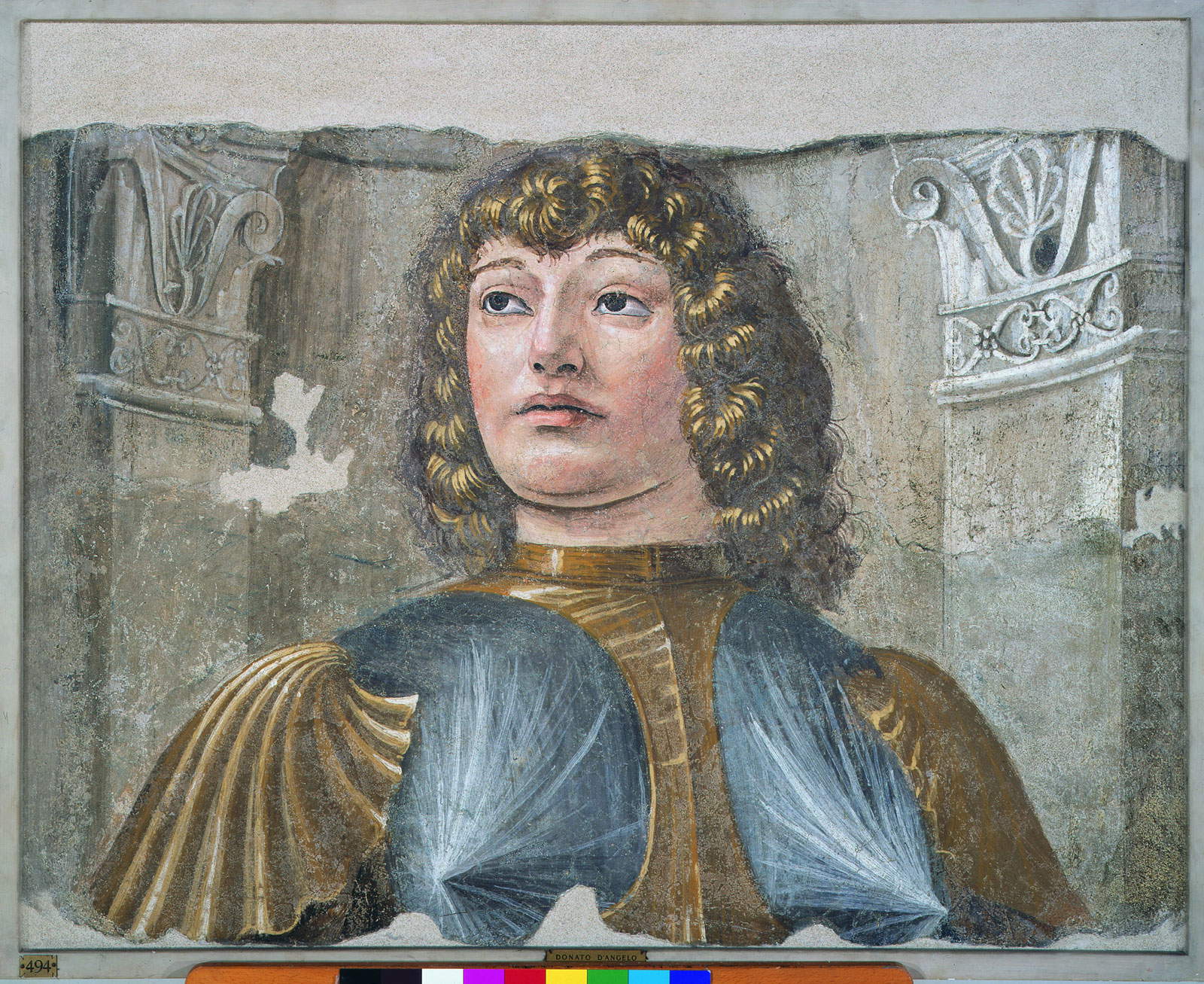

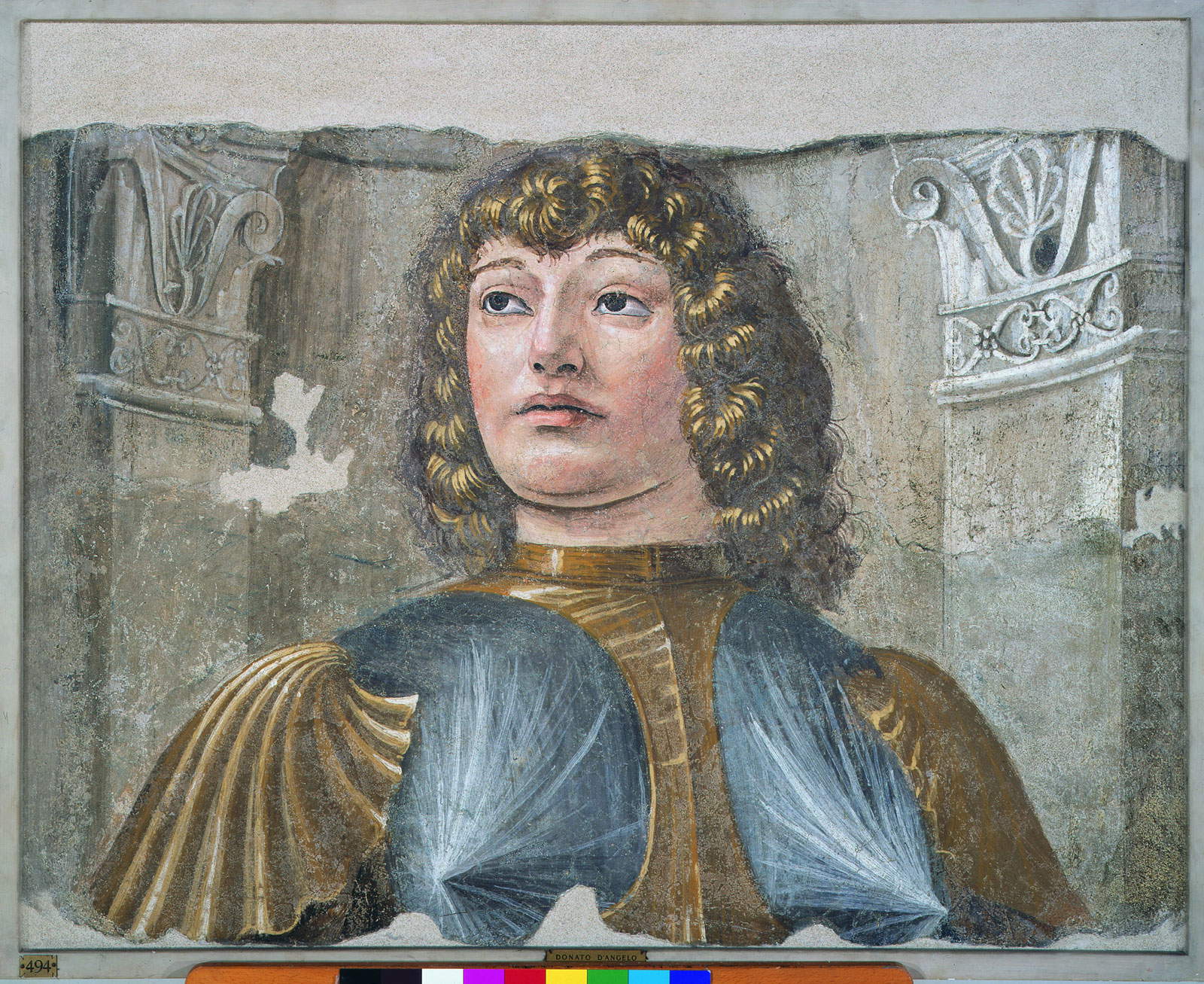

| Donato Bramante, Uomo d’arme (1487-1490 circa; affresco strappato e trasportato su tela, 90 x 113 cm; Milano, Pinacoteca di Brera)

|

|

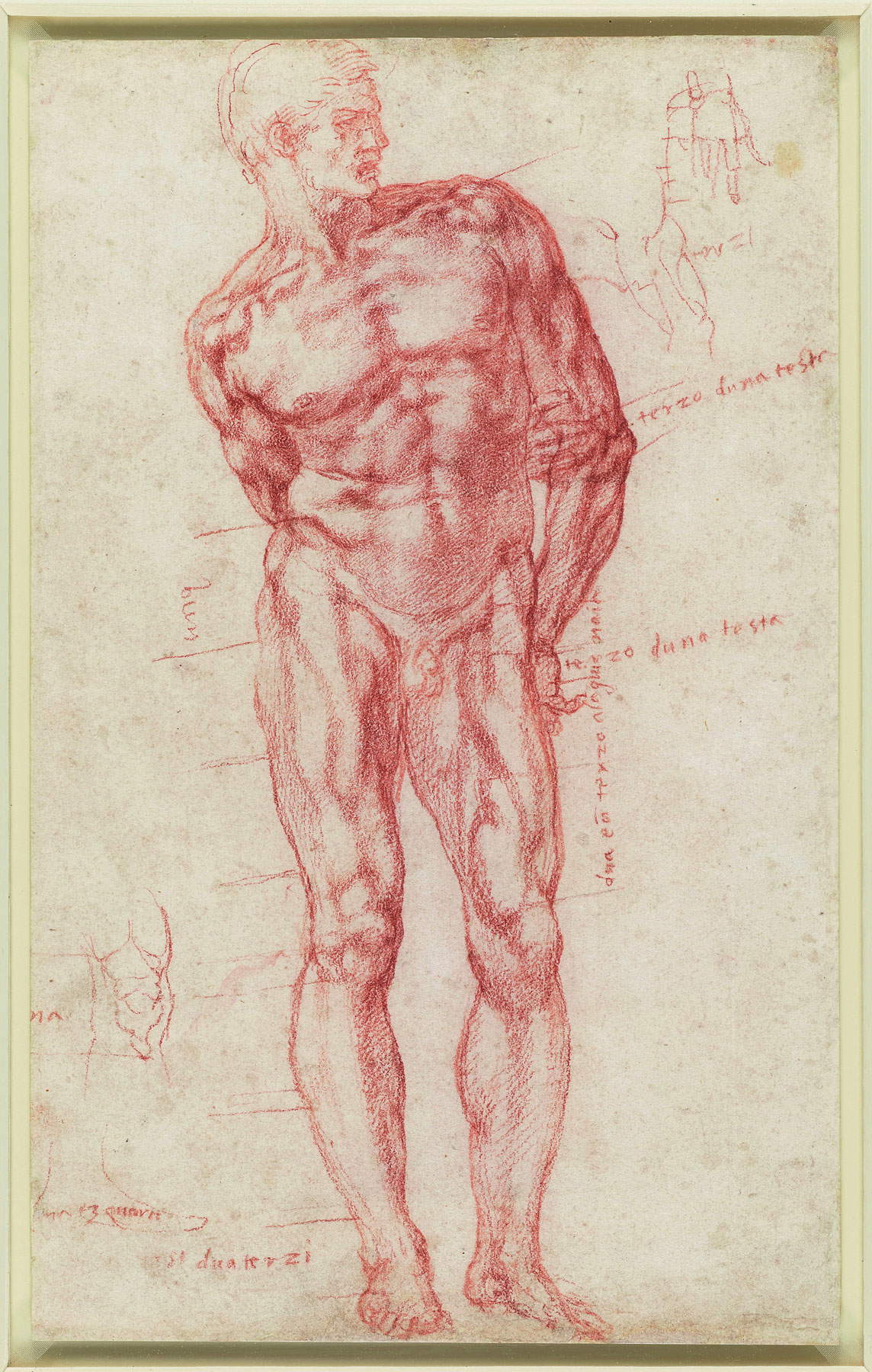

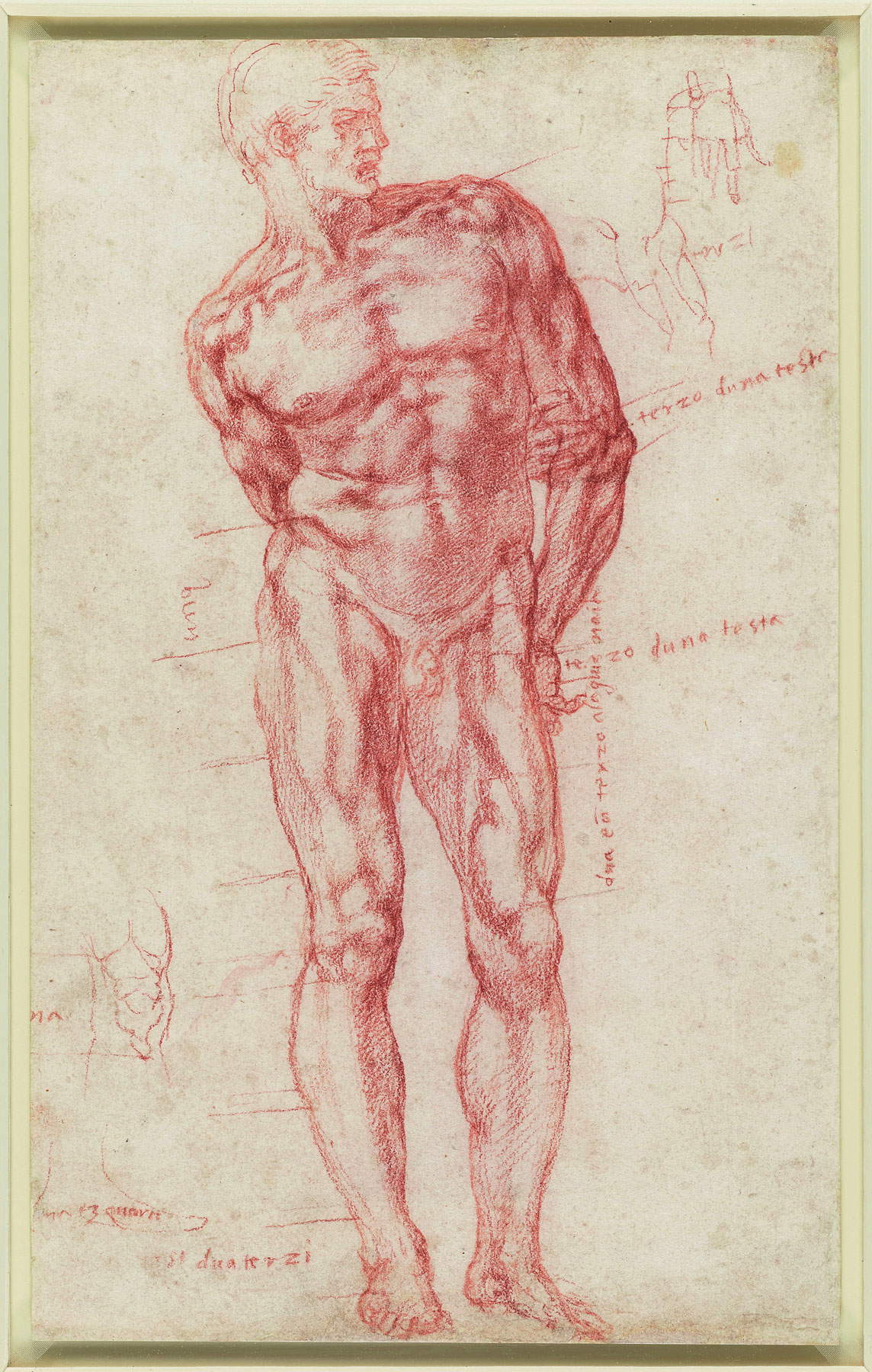

| Michelangelo Buonarroti, Nudo maschile (1515-1520; pietra rossa con tracce di stilo su carta, 291 x 180 mm; Windsor, Royal Library)

|

|

| Donatello, Compianto su Cristo morto (1455-1460 circa; bronzo, 32,1 x 41,7 x 6,3 cm; Londra, Victoria&Albert Museum)

|

|

| Agostino Busti detto il Bambaia, Virtù (1520-1522; marmo, 101 x 51 cm; Milano, Castello Sforzesco)

|

Se ti è piaciuto questo articolo abbonati a Finestre sull'Arte.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e

a

mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI

A

FINESTRE SULL'ARTE