I primi vent'anni di scultura alla Biennale di Venezia

Per più di un decennio Cristina Beltrami, come molti studiosi che gravitano in laguna, si è occupata della storia della Biennale di Venezia, concentrando la sua attenzione sul rapporto complesso e non sempre lineare delle prime edizioni con la scultura contemporanea: una questione difficile, da inseguire nelle pieghe delle recensioni dell’epoca – spesso solo qualche riga a latere alla cronaca pittorica – unito a un accanito scavo negli archivi dell’Asac a Marghera, cercando di ricucire in un itinerario coerente una storia altrimenti frammentaria e rimasta per questo a lungo in ombra. Nasce da questo impegno costante e paziente un volume importante come La scultura alla Biennale di Venezia 1895-1914. Una presenza in ombra, pubblicato per le edizioni Zel e destinato a restare come un punto di passaggio cruciale per recuperare e riprendere in mano una serie di storie di dettaglio che si sono mosse nella polifonia di episodi e proposte che sin dagli esordi hanno caratterizzato la manifestazione, mano a mano che i giardini di Castello di arricchivano di nuovi padiglioni nazionali.

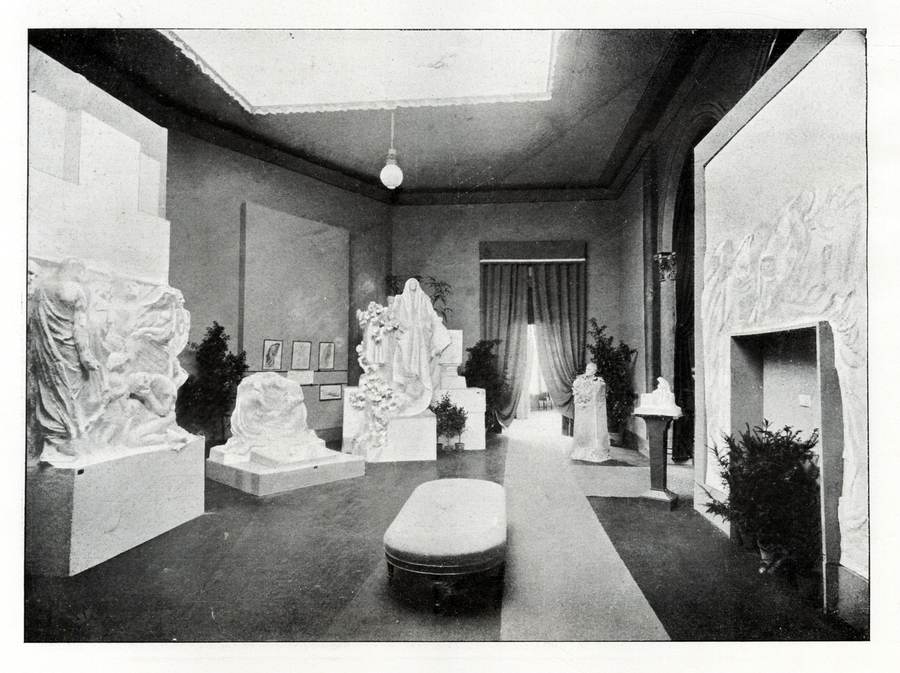

Cristina Beltrami ha infatti tracciato con minuzia descrittiva, in un susseguirsi di campi larghi e messe a fuoco puntuali, le presenze emergenti e gli itinerari che il visitatore poteva compiere di padiglione in padiglione, o di stanza in stanza, accompagnati da un ricchissimo materiale fotografico che apre ulteriori prospettive di riflessione. Questa non è ovviamente, e nemmeno voleva esserlo, una storia della scultura a cavallo tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento, ma una storia fatta di accelerazioni e di recuperi tardivi, di incomprensioni e riscoperte che, tramite il filtro ormai metodologicamente collaudato delle storie delle esposizioni, restituisce in filigrana problemi non solo di ordine formale, ma affrontando la questione di fondo da piani angolati getta una luce diversa anche sui problemi formali, in cui gli stessi fatti di stile sono portatori di temi ideologici. Ne scaturisce dunque un panorama delle presenze internazionali che hanno animato le prime undici edizioni della Biennale di Venezia, dall’esordio nel 1895 allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Tramite questo asse portante, l’autrice ha cercando di rileggere la situazione, il linguaggio e la percezione della scultura, rimasta negletta negli studi ma significativo sismografo del gusto e di più complesse questioni identitarie. È anche l’occasione, per altro, per un utile bilancio degli studi, interrogandosi sulla storiografia e sull’emersione in tempi successivi di un interesse specifico: in Francia gli studi sull’“accademia” risalgono infatti agli Ottanta, mentre in Italia si cominciò a parlarne nei Novanta, con un crescendo di interesse che ha portato negli ultimi dieci-quindici anni a un incremento fondamentale di questo ambito di studi. Parlare di fortuna (o sfortuna) della scultura significa infatti tener presente sia la critica, sia gli allestimenti e il posto ricoperto da questa negli spazi della stessa rassegna: un conto, infatti, è riservare alla scultura un apposito spazio, chiarendone quella natura di confine con le arti applicate (come insegna il Victoria & Albert Museum di Londra); un altro, come a Venezia, mescolare pittura e scultura in modo da stabilire un dialogo fra le due, per quanto poi la prima abbia portato a una marginalizzazione della seconda nei commentatori “da Salon”. Del resto, l’ipoteca posta da Baudelaire su un’arte primitiva, che non poteva ambire alla stessa nobiltà espressa dal disegno e dal colore, sarebbe risuonata a lungo, anche dove non esplicitamente citata.

Ci sono più modi di attraversare questo libro: si può seguire un passo alla volta la fisionomia di ogni singola manifestazione, nella sua dislocazione spaziale, immaginando cosa il visitatore poteva incontrare e richiamando di volta in volta le chiose dei commenti a caldo; oppure si possono far emergere alcuni temi di fondo che si rincorrono da un’edizione alla successiva, e di cui dà conferma implicita il ricco apparato iconografico.

Il primo, e forse il più importante, è la conta delle presenze e delle assenze, fra artisti osannati al di là di ogni immaginabile previsione odierna e altri che invece resteranno per molto tempo ai margini della manifestazione. Lampante, in questo senso, il caso di Medardo Rosso, che approderà in Biennale ultracinquantenne soltanto nel 1914, con una selezione antologica di opere che rimontavano a ben prima che questa manifestazione nascesse: un omaggio doverono e necessario, come riconoscerà tempestivamente Margherita Sarfatti, ma altrettanto imperdonabilmente tardivo, come rileverà Ugo Ojetti, e in un confronto stridente con la tetragona imponenza virile di Ivan Mestrovic, che dominava quell’edizione incarnando uno spirito monumentale e wagneriano, o con l’opzione di Bourdelle, fra i protagonisti della scena francese, tanto cruciale quanto trascurato a Venezia. Fino a quel momento, infatti, per il profilo della scultura internazionale restituito dai padiglioni lagunari, l’opzione pittorica e vibrante di Rosso non aveva avuto diritto di cittadinanza (ma risarcita da una cospicua acquisizione per Ca’ Pesaro), salvo magari rifluire in una versione addomesticata e acquietata tramite le opzioni scapigliate.

Non di rado, infatti, le novità più dirompenti giunsero nelle sale della Biennale attraverso le rielaborazioni degli epigoni, in anticipo sulla presentazione dei grandi maestri internazionali. È il caso emblematico dell’opera di Auguste Rodin, per la quale Fradeletto avrebbe fatto carte false fin da subito, e di cui si potranno vedere cinque gessi cruciali nella seconda Biennale nel 1897, ma che avrà un effetto davvero detonante soltanto nel 1901, quando ala quarta esposizione internazionale d’arte arriverà una versione in gesso dei Borghesi di Calais, in quell’occasione acquisiti da Cà Pesaro. Ma la “funzione Rodin”, a quelle date, era già moneta circolante, e gli stessi scultori italiani – come dimostrato a suo tempo da Flavio Fergonzi in un saggio-guida sull’argomento – avevano avuto modo di attingere a motivi e modelli rodiniani circolati in vario modo. E a Venezia stessa, negli anni, si erano avuti riverberi di quella lezione, come a preparare il terreno alla venuta del maestro, attraverso le declinazioni offerte da interpreti che avevano già fatto i conti con quel modello retorico. Se si prova a mettere degli occhiali per vedere le cose con l’occhio del tempo, però, a tenere banco sono le mostre di Pietro Canonica, sulle battute finali di questo periodo si assiste alla retrospettiva di Trentacoste, e si segnalano presenze regionali da Francesco Jerace a Carlo Ciusa; mentre a fare da filo conduttore delle metamorfosi del gusto, non senza polemiche, è Leonardo Bistolfi, protagonista di una sala personale alla sesta biennale nel 1905 con il monumentale altorilievo de La croce, ma presenza costante di tutte le edizioni.

Il libro affronta una stagione complessa, in cui la scultura sta cercando una lingua internazionale, ma al contempo cerca di mediale le mode estere con la tradizione. Nella scultura, più che in pittura, è duro a morire il perpetuarsi di schemi formali, iconografici e stilistici, e si alternano modi desunti dalla scultura del Cinquecento – ma che già spingono verso i secoli successivi – forme più o meno esasperate di michelangiolismo (talvolta da manuale, come il Riposo d’Ercole di Emilio Quadrelli alla III biennale); e infine retaggi dalla diafana grazia quattrocentesca. Tutto si mescola in un eclettismo che si misura con gli stranieri, e che oscilla fra simbolismi fioriti e realismi più o meno crudi a seconda di quanto esemplati sul vero. Ne è una riprova il tema del ritratto, dal busto baroccheggiante a quello neorinascimentale (esemplare il Sogno di primavera di Canonica, che dalla terza esposizione plana nelle collezione del Museo Revoltella di Trieste), ma ancor più è sul nudo che si misura la dialettica fra rinnovamento dei linguaggi e persistenza dei modelli: una volta liberato da travestimenti religiosi o mitologici, e una volta fatta la tara sull’erotizzazione di quei temi, permane qualcosa dei maestri antichi, aprendo la via a un’aneddotica in cui la nudità non si giustificherebbe fuori del campo della scultura. Perché sono nudi, per esempo, il giovinetto dell’Incidente di Annibale De Lotto, o lo Schermidore di Hugo Lederer, o ancor più il Tatuaggio di Urbano Nono, se non per offrire una prova di bravura nella resa anatomica della figura stante o in moto, fra complessioni ipertrofiche e muscolature calcate sul vero, e riconnettersi alla via maestra della statuaria antica? I termini di grazia e classicismo sono infatti molto presenti nelle parole degli interpreti, così come fa problema la tornitura muscolare dei corpi e il conseguente rapporto con la nudità eroica. Per paradosso, suggerisce una via alternativa al rapporto con la realtà, e con l’adeguamento astraente e modernista, la traccia offerta dagli scultori “animalier” italiani e internazionali, con la libertà offerta dal collocarsi a mezza via fra la statua e l’oggetto di arredamento, meno imbrigliati nelle convenzioni e disponibili a certi scatti di estro: uno zoo in cui trovano spazio la leonessa africana di Diego Sarti (nel 1897) la lontra di August Gaul nella sesta edizione (1905), o il pellicano di Franz Barwig e le giungle di Carl Millés (1907), fino alle scimmie di Imre Simay (1909).

Del resto, in Biennale si squadernò fin da subito tutto l’arco delle possibili destinazioni della scultura, dal monumento all’oggetto di arredamento, con una ricaduta nelle tecniche e nel valore simbolico del materiale di partenza: se il bronzo e il bronzetto dialogano con la medaglistica, in una lunga durata di temi da collezionismo umanistico antico, e se il marmo non manca nel suo candore austero e impenetrabile, è il gesso il vero protagonista di molta scultura in Biennale, con una casistica che dal bozzetto arrivava alla scultura di grandi dimensioni. Su quest’ultima, poi, si giocava una partita strategica ulteriore: non mancavano opere che auspicavano, dopo il passaggio a Venezia, a una traduzione in materiale più duraturo, con una scissione cruciale fra il momento dell’invenzione plastica e quello della sua traduzione definitiva in marmo o in bronzo (o entrambe talvolta); ma dalle sale della Biennale passarono anche i gessi di sculture che erano già state collocate in contesti monumentali, o che erano prossime alla messa in opera, come una vera e propria anticipazione, offrendo un campionario, o forse un diagramma di plurime fortune iconografiche, dal mito sempreverde di Dante (dal bozzetto di Paolo Troubetzskoy nel 1897 e di Alfonzo Canciani nel 1899, al Farinata di Carlo Fontana nel 1903) agli eroi della Roma antica o dell’età moderna (Il conquistatore di Davide Calandra tiene banco sempre nel 1903), fino alla commemorazione dei contemporanei e al caleidoscopio di modi narrativi e allegorici dell’arte funeraria. Le “difficoltà della scultura”, che avrebbero accompagnato tutto il Novecento, erano già tutte lì.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE